トップQs

タイムライン

チャット

視点

薭田野の菫青石仮晶

ウィキペディアから

Remove ads

薭田野の菫青石仮晶(ひえだののきんせいせきかしょう)は、京都府亀岡市薭田野町柿花にある、国の天然記念物に指定された菫青石(アイオライト)仮晶の産出地から産出される菫青石仮晶である[1]。

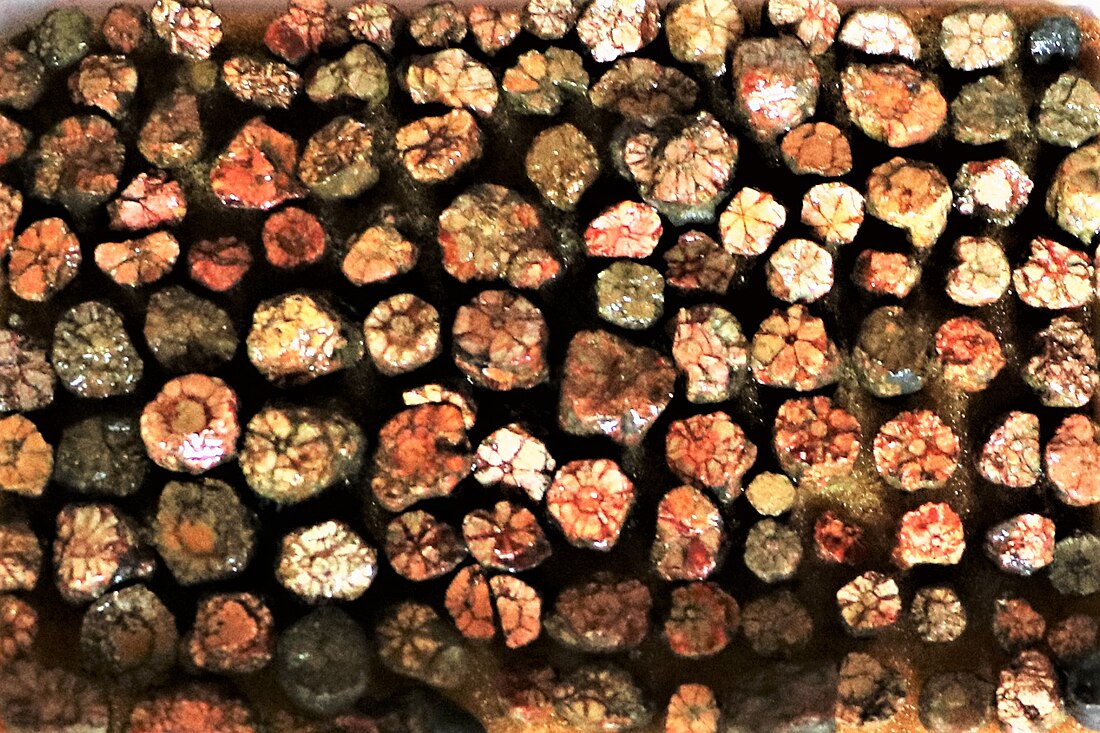

当地で産出する菫青石仮晶の断面は開花したサクラの花びらのように見えることから、古くより桜石(Cerasite[2])と呼ばれ珍重されており、当地に鎮座する桜天満宮には菅原道真ゆかりの伝説が残されている。桜石は指定地以外の京都市如意ヶ嶽(大文字山)、栃木県足尾銅山付近などからも産出するが、薭田野の桜石は際立って形状が優れており、1922年(大正11年)3月8日に国の天然記念物に指定された[1][3][4]。「京都の自然200選」地形・地質部門に選出されている[5]。

解説

要約

視点

薭田野の菫青石仮晶の位置

成因

薭田野の菫青石仮晶は、京都府中西部に位置する亀岡市薭田野町(旧薭田野村)柿花地区から湯の花温泉一帯にかけた約2キロメートル四方の範囲から産出される[6]。

中でも桜天満宮境内および隣接する境内南側の斜面一帯は、かつて桜石の破片が地表面に多数見られたことから、1922年(大正11年)3月8日に指定名称「稗田野村菫青石假晶」として国の天然記念物に指定され、1957年(昭和32年)7月31日に今日の指定名称に変更された[1][3][4]。

菫青石(cordierite)はケイ酸塩鉱物の一種で、菫青とは青みを帯びたすみれ色を言い、仮晶は形状を残したまま変化した鉱物の結晶を言う[7]。

当地の桜石は約9300万年前の中生代白亜紀に出来たものと考えられており、高温の花崗岩のマグマが、元からあった粘板岩や泥岩と接触した際に起きた変成作用によって、マグネシウムやアルミナ、珪素等が結晶化してできた六角柱状透三連晶[† 1]と呼ばれるものである[1]。

結晶となった菫青石が白雲母や緑泥石に変化して、適度に風化すると直径5から10ミリメートル、長さ20から30ミリメートルの六角柱状の石に分離する[1]。この六角柱状態の石を折ると、その断面に6枚の花びらが咲いたような紋様が現れる[7]。

桜石と菅原道真伝説

桜石はその形状の美しさにより古くから人々を魅了し[7]、複数の伝説が残されており、境内が天然記念物に指定されている桜天満宮の略縁起には、菅原道真ゆかりの桜の木の下にある岩石に桜の花紋様が残されたという伝説がある[6]。

略縁起によれば、その昔、菅原道真が大宰府へ左遷されるとき、鹿谷(ろくや[† 2])に住む人が道真への別れの挨拶のために京都を訪ね、別れのしるしに道真より1株の桜の木をもらい受け庭に植えたという。やがて道真も亡くなり、植えた桜の木も枯れてしまったが、枯れた桜の木の下にあった石に桜の花の紋様が付いたと伝えられている。桜天満宮のある薭田野町柿花の柿花(かきはな)という地名も、開花(かいばな)に由来するという[7]。

また、江戸時代中期の安永8年(1779年)に木内石亭によって書かれた日本最古の岩石鉱物の専門書『雲根志』後編61の中では次のように書かれている[8]。

また、天保12年(1841年)に丹波亀山藩の矢部朴斎[9]が亀岡周辺の名所や歴史を書いた『桑下漫録』の中にも、

天満宮 世に称桜天神西向 積善寺門内南方に有之 当山より世に知る桜石出る。 — 矢部朴斎 、『桑下漫録』

と紹介されており、古くから桜石が知られていた様子が分かる[8]。

- 亀岡市文化資料館展示の桜石。

- 大正13年に建立された天然記念物指定石碑。

- 桜天満宮所有の桜石。

Remove ads

保全対策

桜石は形状の美しさから鉱物マニア以外にも馴染みやすく、インターネット等を通じ採取地の情報が広まり、天然記念物指定エリア以外での採取が絶えないという。このような状況から京都府が作成したレッドデータブックでは「亀岡の桜石(菫青石仮像)」として消滅危惧のカテゴリに追加され、天然記念物指定エリア外での保全の必要性をうったえている[6]。

一方、亀岡市では桜石を市のシンボルのひとつとして2017年(平成29年)4月に「市の石」に選定し、保存するとともに未来へ伝えていくとしている[8]。桜石の実物は亀岡市役所の1階ロビーや亀岡市文化資料館に展示されている[10]。

交通アクセス

脚注

参考文献・資料

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads