トップQs

タイムライン

チャット

視点

軍刀利神社 (上野原市)

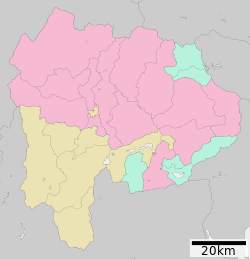

日本の山梨県上野原市にある神社。 ウィキペディアから

Remove ads

軍刀利神社(ぐんだりじんじゃ)は、山梨県上野原市棡原(ゆずりはら)にある神社。旧社格は村社[公 1]。モニュメントの剣が、ある神社で知られる。

概要

神社は、かって日本有数の長寿村棡原に所在する。その信仰は、武州桧原、相州佐野川、並びに棡原の三郷の総鎮守とされ、三国山頭に座し、ここで祭祀が行われていた。

参道は、連行峰で笹尾根から分岐している万六尾根から武蔵(現檜原村)へ抜ける三国峠道の一部であった[2]。三国峠道は、木材・薪炭・茅草などの山林生産物の生産や搬出のために使われる幹道であった。武蔵御嶽神社へ向かう御嶽講も歩いていた道である[公 2]。

歴史

明治から現在まで

明治元年の神仏分離令と明治5年の修験道廃止令前までは古代日本において山岳信仰に発祥する修験道の大正院[注釈 1]が、神仏習合の神社である

鎌倉時代

室町時代

戦国時代

江戸時代

Remove ads

祭神

縁結び、子宝、安産、厄除け、招福、延命長寿などにご利益がある[協 2]。

- 武神として日本武尊[公 1]。

境内

本殿横に奉納されたモニュメントの剣は、日本武尊が東征の帰りに三国山の山頂で草薙の剣を

- 一の鳥居

- 社務所

- 二の鳥居

手水舎 ()[協 1]- 本殿(標高598.2 m)

- 拝殿

- 絵馬殿

- 三の鳥居

- 奥の院 - 山梨県天然記念物のカツラの巨木が、所在する。

元社 ()(標高950 m)

- 一の鳥居

- 本殿

- 元社

- 石碑

- 額(2023年6月)

- 昭和28年4月15日定礎

行事

- 1月1日 歳旦祭[協 3]

- 4月19日 例大祭

- 10月19日 秋祭

- 11月23日 新嘗祭

- 12月31日 除夜祭

立地

所在地

- 山梨県上野原市棡原4134

交通アクセス

- 鉄道利用

- 自動車利用

その他

御朱印

ご朱印は祭事の時以外は授与していない。

白旗史朗と鳥居

山梨県軍刀利神社奥の院と元社にある2か所の銀色の鳥居は、山岳写真家の白旗史朗が寄贈したものである。10年目の塗装作業を白旗大月後援会、地元上野原市の東斐山岳会、相模原市の藤野山岳会、NPO北丹沢山岳センターの手で2011年(平成23年)3月20日に実施した[N 1]。白簱史朗は2019年(令和元年)11月30日に逝去[一 1]。

カツラ(山梨県指定天然記念物)

奥の院には、山梨県指定の天然記念物(1961年12月7日指定)の樹齢500年のカツラがそびえ立つ。規模は、根廻りは斜面に沿って14.0 m、地面上より1 mの幹囲は9.2 m、樹高33.0 mである[国 1][県 1] [県 2][県 3][上 2][上 3][注釈 3]。

登山家で民族研究家の岩科小一郎の「軍荼利山縁起」[9]には、古老の言い伝えが書かれている。 「これより下方、約二丁に休み石と称する方形の奇石あり、傍らに泉湧き出る処あり。清澄なるひとつの水溜まりがあり、地廻り三丈五尺、目通り二丈三尺位の大桂の樹あり。一見荘厳霊地の処たるを感ぜしむ。すなわち日本武尊が長途の疲れを癒し、渇きを凌ぐため自ら汲みて用いたる処なりと伝う」

井戸のサイカチ( 上野原市の元指定文化財)

参道入口の大鳥居の左脇に所在した樹高18.1 m、幹周3.12 mの井戸のサイカチは、樹齢は300年以上とされ、根元から幹にかけて空洞であった。倒木のため樹勢が著しく衰え、2015年に文化財指定が解除された[上 4]。

- 軍刀利神社の大カツラ 2023年6月

- 井戸のサイカチ 撮影 2023年7月

Remove ads

注釈

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads