トップQs

タイムライン

チャット

視点

2019年の世界ラリー選手権

ウィキペディアから

Remove ads

2019年の世界ラリー選手権(英: 2019 World Rally Championship)は、FIA世界ラリー選手権の第47回大会である。1月の開幕戦ラリー・モンテカルロから10月のラリー・カタルーニャまでの全13戦で争われた。最終戦として予定されていたラリー・オーストラリアは森林火災の影響でキャンセルされた。サポートシリーズとして、全戦でWRC2プロ/WRC2が、数戦でJWRCが併催された。

| 2019年の世界ラリー選手権 | |||

| ドライバー選手権優勝 マニュファクチャラー選手権優勝 | |||

| 前年: | 2018 | 翌年: | 2020 |

ドライバーズ/コドライバーズ選手権のディフェンディングチャンピオンは6連覇中のセバスチャン・オジェ/ジュリアン・イングラシア組、マニュファクチャラーズ選手権のディフェンディングチャンピオンはトヨタ・ガズー・レーシングWRTであった[1]。

ドライバーズ/コドライバーズ選手権では、トヨタ・ガズー・レーシングWRT所属のオィット・タナック/マルティン・ヤルベオヤ組が初のタイトルを獲得した。トヨタのドライバーがタイトルを獲得したのは1994年のディディエ・オリオール以来25年ぶりであった。マニュファクチャラーズ選手権では、ヒュンダイ・シェル・モービスWRTが2位のトヨタ・ガズー・レーシングWRTに18ポイント差をつけて初のタイトルを獲得した。

Remove ads

2019年のスケジュール

要約

視点

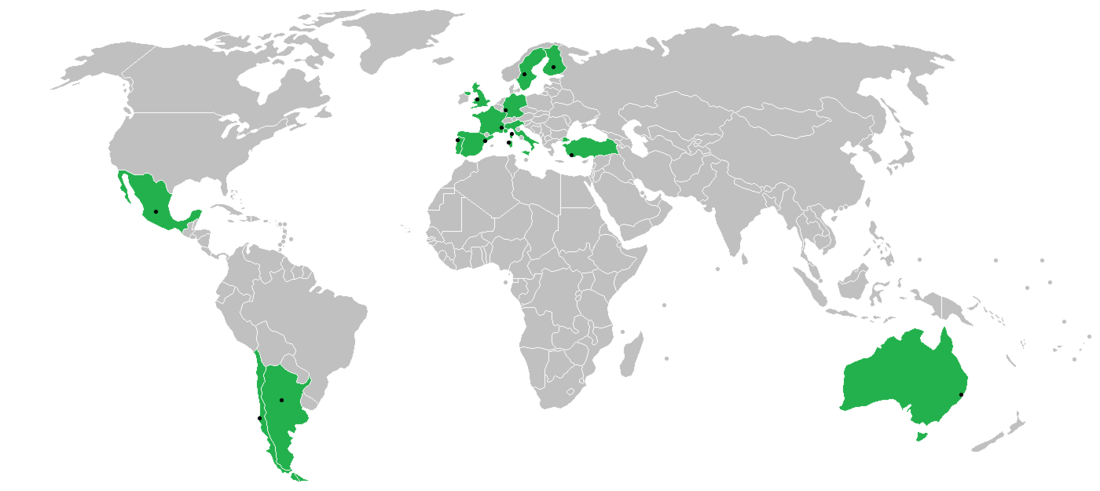

2019年のWRCは、ヨーロッパ・中東・南北アメリカ・オーストラリアでの全14戦のラリーで争われる予定だった[2]。しかし最終戦・オーストラリアは、2019年9月より続く森林火災の影響から競技の安全性が確保できないと判断され、開催直前の11月12日に中止が決定。代替開催も行われず、結果として全13戦のシーズンとなった[3]。

カレンダーの拡大

ラリー・オブ・ターキーが2018年の選手権に復帰した後、FIAはWRCカレンダーを2019年に全14戦まで拡大し、将来的には年間16戦とする計画を発表した。当初、日本とチリでのラリーが2019年のWRCへ加わることが有力視されていたが[12]、最終的にラリー・ジャパンの2019年のWRC復帰はツール・ド・コルスをカレンダーにとどめるために却下された[13]。日本とケニアは2020年のWRC復帰を目指して、2019年にテスト的な「キャンディデート・イベント」を開催することとなった[4][14]。2018年10月に「ラリー・チリ」が加わった全14戦の2019年カレンダーが正式発表された[2]。チリでのラリーは、コンセプシオンを本拠とするグラベル・ラリーとなる[4]。

ルート変更

2019年のルール改定によりSSの合計距離が最長でも350 kmに制限されたため[2]、ラリー・モンテカルロのルートは2018年と比較して71.93 km短縮される[6]。ツール・ド・コルスの主催者はルートを大幅に変更する計画を発表しており、2019年のルートは最大で4分の3が2018年と異なるものとなる[9]。

Remove ads

2019年の参加チームおよびドライバー

要約

視点

2019年シーズンのエントリーリストは以下の通り

チームの変更点

シトロエンはシーズンを通して2台体制で参戦する(2018年には数戦で3台目を出走させていた)。シトロエンはスポンサー契約が変化したこと(レッドブルの加入とアブダビの離脱)を参戦台数削減の背景として挙げた[26]。

2018年、Mスポーツ・フォードはシーズンを通して3台体制で参戦したが、2019年はフル参戦の台数を2台に縮小し、3台目は特定のラリーで出走させる[15]。マルコム・ウィルソンはMスポーツ・フォードWRTのチーム代表を退き、Mスポーツのより広い商業的活動に専念することとなった。後任のチーム代表にはリチャード・ミルナーが任命された[27]。

ヒュンダイはミシェル・ナンダンを更迭し、カスタマー・レーシング・マネージャーを務めていたアンドレア・アダモを新チーム代表として起用した[28]。

ドライバーの変更点

セバスチャン・オジェとジュリアン・イングラシアはMスポーツ・フォードを離れ、シトロエンに移籍した。オジェ/イングラシア組にとっては2011年シーズン以来のシトロエン復帰となる[29]。オジェのチームメイトとしてもう1台のシトロエンに乗るのはトヨタから移籍したエサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム組となる[30]。シートを得られなかったクレイグ・ブリーンとスコット・マーティンはシトロエンを離れた[31]。マッズ・オストベルグ/トシュテン・エリクセン組は2019年もシトロエンのファクトリー・チームに残留し、新たに始まるWRC2プロクラスにシトロエン・C3 R5でフル参戦する[32]。

テーム・スニネンは、オジェの事実上の後任としてMスポーツ・フォードでフル参戦する[33]。Mスポーツ・フォードからはポンタス・ティデマンド/オラ・フルエネ組が3台目として数戦にスポット参戦するが[34]、5月のラリー・ド・ポルトガルではガス・グリーンスミスが3台目のフィエスタWRCをドライブする[23]。

セバスチャン・ローブとダニエル・エレナはヒュンダイと契約を結び、2019年の6戦に参戦する。ローブ組は3台目のi20クーペWRCをダニ・ソルド/カルロス・デル・バリオ組と共有する形となる[35]。ローブ加入の結果として、ヘイデン・パッドンはWRCにシートがない状態で2019年シーズンを迎える[36]。2018年にパッドンのコ・ドライバーを務めていたセバスチャン・マーシャルはトヨタに移籍し[37]、シトロエンを2018年シーズン途中で解雇されて以来の参戦となるクリス・ミークとコンビを組む[38][39]。 テーム・スニネンもコ・ドライバーを変更し、ミッコ・マルックラに代えてマルコ・サルミネンと組むことになる[40]。ダニエル・バリットはエルフィン・エバンスとのコンビを解消し、WRC2で勝田貴元のコ・ドライバーを務める[41]。エバンスのコ・ドライバーは2018年にブリーンと組んでいたスコット・マーティンとなる[42]。

シーズン途中のドライバー起用

トヨタは第2戦にてマーカス・グロンホルムが4台目のヤリスWRCで出走、チーム名はグロンホルムがチーム運営をしている「GRX」となる。また、ヤリスWRCの開発目的で第8戦に2017年シーズンのレギュラードライバーのユホ・ハンニネンを起用。同様に、トヨタ若手育成プログラムの勝田貴元を第10戦と13戦にヤリスWRCで出走する。ハンニネンと勝田のチームは「トミ・マキネン・レーシング」。

ヒュンダイは、フル参戦の予定であったアンドレアス・ミケルセンが不振のため第4戦を出走を取り消し、シーズン6戦のみの起用予定のローブとシーズン8戦のみの起用予定のソルドを同時起用した。また、ミケルセンは第6戦、第7戦、第13戦も出場しない。この影響もあり、ヒュンダイは第9戦にクレイグ・ブリーンを起用、コ・ドライバーは昨年までミークのコ・ドライバーを勤めていたポール・ネイグルを起用する。最終戦のオーストラリアはミケルセンが参戦と発表されたが、直前にブリーンに変更となった。カーナンバーも直前の変更であったため従来の42ではなく18となった。

Mスポーツ・フォードは第8戦よりスニネンのコ・ドライバーをミッコ・ヒルボネンのコ・ドライバーを務めたヤルモ・レーティネンに変更した。昨年までヒュンダイに在籍していたヘイデン・パッドンを第9戦にて起用すると発表。コ・ドライバーは2017年までパッドンのコ・ドライバーを勤めていたジョン・ケナード。しかし、ラリーフィンランド開催3日前のテストで横転。マシンが修復不可能となり、出走を取り消しとなった。第14戦に出走する。エバンスは7月に開催されたラリー・エストニアにて負傷、第9戦から第11戦まで出場を見合わせた。第9戦はグリーンスミスがエバンスのカーナンバーを背負い出走、翌戦のドイツも出場した。第11戦はティデマンドを起用、ティデマンドは第12戦にも出場している。

シトロエンは第14戦にて3台目のC3WRCを出走させ、マッズ・オストベルグをエントリーリストに表記していたものの、第13戦終了時点でオジェの年間チャンピオンの可能性が残っていた場合のみの条件参戦であった。第13戦にタナックの年間チャンピオンが決定したため、オストベルグの出走は取り消された。また、シーズン中はエリック・カミリをテストドライバーに起用している。

Remove ads

レギュレーションの変更点

各ラリーのSS(スペシャルステージ)合計距離の上限が従来の500 kmから350 kmへと削減される[2]。

フォーミュラ1やMotoGPで使用されているシステムに倣い、ドライバーの固定カーナンバー制度が導入される[2][11]。2019年以前のWRCでは、カーナンバーは前年度のチャンピオンシップ順位に基づいて決められていたが、新制度ではドライバーが自由にカーナンバーを選択することが可能になる。(ただしカーナンバー1は現役の世界チャンピオンにのみ使用が許可される)[43][44]

年間テスト日数の上限は従来の55日から削減され、各チームは年間42日のテストを許可される[2][11]。

WRCのサポートカテゴリは再編され、 WRC3が廃止されるほか、WRC2内に新しいクラスとして「WRC2プロ」が設置される。WRC2プロにはグループR5規定に準拠したマシンを使用するメーカーサポートチームが参戦する[11]。従来WRC3に参戦していたグループR2およびR3の二輪駆動車も引き続きラリーへの参加を許可される[11]。

レース結果とランキング

各ラリーの結果

WRC2proおよびWRC2クラス優勝者

ポイントシステム

ポイントは1位から10位までの完走車に与えられる。マニファクチャラー選手権においては、各マニファクチャラーチームが指定する最大3台の車両にポイントの獲得が認められるが、そのうち上位で完走した2台のポイントのみが有効となる。また、2017年規定の現行ワールドラリーカーのみがマニファクチャラーポイントを獲得できる。パワーステージ(通常は最終SS)では1位から5位までの車両にそれぞれ5-4-3-2-1点のボーナスポイントが与えられるが、これらのボーナスポイントはドライバー選手権/コドライバー選手権においてのみ有効となる。 WRC2pro選手権は出場ドライバーは最低7戦(うち1戦は欧州外イベント)に参戦し、一番多くのポイントを獲得したドライバーがチャンピオンとなる。ポイントシステムはRC1クラスと同様。

ドライバーズ・チャンピオンシップ

- 注

- 1 2 3 4 5 – パワーステージ順位

コ・ドライバーズ・チャンピオンシップ

- 注

- 1 2 3 4 5 – パワーステージ順位

マニュファクチャラーズ・チャンピオンシップ

Remove ads

注釈

- ラリー・モンテカルロではスノー/ターマックの路面が混在する。

- 安全上の問題により、SS20がキャンセルされた

- ラリー・カタルーニャは初日のステージのみグラベル、2日以降はターマックで開催される。

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads