トップQs

タイムライン

チャット

視点

グリシン

アミノ酸のひとつ ウィキペディアから

Remove ads

グリシン(英: glycine)とは、2-アミノ酢酸の事であり、地球生物のDNAに規定されている20種類のアミノ酸の中の1つでもある。アミノ酸の構造の側鎖が –H で不斉炭素を持たないため、生体を構成する α-アミノ酸の中では唯一、 D-, L- の立体異性体が無い。非極性側鎖アミノ酸に分類される。

多くの種類のタンパク質ではグリシンはわずかしか含まれていないが、ゼラチンやエラスチンといった、動物性タンパク質のうちコラーゲンと呼ばれるものに多く(全体の3分の1くらい)含まれる。

1820年にフランス人化学者アンリ・ブラコノーによりゼラチンから単離された。 甘かったことからギリシャ語で甘いを意味する glykys に因んで glycocoll と名付けられ、後に glycine に改名された。

Remove ads

生合成・代謝

要約

視点

グリシンは糖原性アミノ酸の1つである。

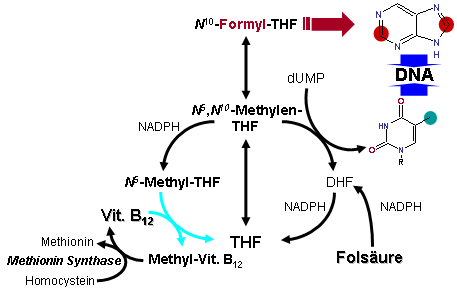

グリシン開裂系はテトラヒドロ葉酸により以下の反応でグリシンを開裂する[3]。

- テトラヒドロ葉酸 + グリシン + NAD+ = 5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸+ NH3 + CO2 + NADH + H+

グリシン開裂系とは別に、グリシンヒドロキシメチルトランスフェラーゼ(セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼ)(EC 2.1.2.1)の働きにより、可逆的にグリシンをL-セリンに相互に変換し、5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸をテトラヒドロ葉酸に変換する反応が触媒される[4][5]。

- 5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸+ グリシン + H2O = テトラヒドロ葉酸 + L-セリン [6]

グリシン開裂系とセリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼによる2つの反応を複合すると以下の反応式が示される。また、その全容は図の通りである。

- 2 グリシン セリン

グリシンが仮に脱アミノ化を受けるとグリコール酸が生成し、酸化を受けるとグリオキシル酸が生成するが、グリオキシル酸はヒトではエチレングリコールからシュウ酸に代謝される際の中間体で、酸化を受けると有害なシュウ酸が生成される[7][8]。その反応を回避する観点から、グリシンの代謝は重要な意義がある。

Remove ads

生体内での利用

グリシンは様々な生体物質の原料として利用されている。一部を以下に示す。

- コラーゲン

- コラーゲンタンパク質のペプチド鎖を構成するアミノ酸は、

―(グリシン)―(アミノ酸X)―(アミノ酸Y)―と、グリシンが3残基ごとに繰り返す一次構造を有する。この配列は、コラーゲン様配列と呼ばれ、コラーゲンタンパク質の特徴である。 - ポルフィリン

- 動物においてはグリシンおよびスクシニルCoAからアミノレブリン酸合成酵素(EC 2.3.1.37)の作用でアミノレブリン酸が合成され、これを原料にポルフィリンが合成され、ヘムとして利用される。

- グルタチオン

- グルタチオンはグルタミン酸、システイン、グリシンが、この順番でペプチド結合したトリペプチドである。生体内で抗酸化物質として機能する。

- クレアチン

- アルギニンとグリシンから、グリシンアミジノトランスフェラーゼ (EC 2.1.4.1)、グアニジノ酢酸-N-メチルトランスフェラーゼ (EC 2.1.1.2)、クレアチンキナーゼ (EC 2.7.3.2) の作用により、クレアチンリン酸として合成される。この反応は腎臓と肝臓にて行われる。クレアチンは、筋肉中に存在しエネルギー源として貯蔵される。

- プリン体の原料

- グリシン開裂系により生成された5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸から10-ホルミルテトラヒドロ葉酸が生成され、DNAであるアデニンやグアニンのプリン体の生合成で2個所のホルミル化の反応に関わっている。→詳細は「10-ホルミルテトラヒドロ葉酸」を参照

- ヘムの原料

- ヘムは、ヘモグロビンの構成要素の1つである。ポルフィリンとヘムの生合成の律速酵素は、グリシンとスクシニルCoAがδ-アミノレブリン酸へ縮合することを媒介するアミノレブリン酸シンターゼ(アミノレブリン酸合成酵素、Aminolevulinic acid synthase、EC 2.3.1.37)である。アミノレブリン酸シンターゼは、ミトコンドリア内に所在する。アミノレブリン酸の生成がヘム合成の第1段階の反応である[9]。

Remove ads

物性

神経伝達物質と高グリシン血症

中枢神経系においてグリシンはGABAに次いで重要な抑制性神経伝達物質である。今のところグリシンの受容体として知られているものは全てイオンチャネル型であり、グリシンが結合すると内蔵しているCl−チャネルの透過性が増えてCl−が細胞内に流れ込み抑制性シナプス後電位(IPSP)を発生させる。痙攣誘発剤であるストリキニーネはグリシン受容体に対する特異的な阻害薬である。一方で、興奮性神経伝達物質としての役割も知られている。グリシンはNMDA受容体に存在するグリシン結合部位に作用し、チャネルの開口を補助する。グリシン受容体に対しては約100uM, NMDA受容体に対しては約100nM~1uMのED50を示すとされている。

葉酸の触媒過程の全容において、平衡がテトラヒドロ葉酸側に偏っており、テトラヒドロ葉酸から5,10-メチレンテトラヒドロ葉酸を供給するグリシン開裂系は葉酸系の代謝過程で重要な役割を果たしている。

高グリシン血症

高グリシン血症は、脳や肝臓に存在するグリシン開裂系の酵素の遺伝的な欠損により、体液中や脳にグリシンが大量に蓄積することにより発症する先天性アミノ酸代謝異常症の一つである。グリシンは中枢神経系で神経伝達物質として働くため、グリシン蓄積が重篤な神経障害をもたらす[10]。

Remove ads

工業的な製造と利用

工業的な製造方法では、ホルムアルデヒドとシアン化水素とアンモニアからアミノアセトニトリル(グリシノニトリル)を合成し、これを水酸化ナトリウム等で加水分解してグリシンの金属塩を製造した後、硫酸等の酸で中和するストレッカー法、ホルムアルデヒドとシアン化水素からグリコロニトリルを合成し、これとアンモニアと二酸化炭素とを水の存在下にて反応させることによりヒダントインを製造した後、加水分解により製造するヒダントイン法が知られている[11]。静菌作用があり、日持ち向上剤に使われるほか[12]、ブロイラーの生産性向上を目的とした飼料添加物[13]、グリシンを主成分として睡眠の改善効果を謳った機能性表示食品も市販されている[14]。

メチオニン削減・長寿効果

グリシンは、肝臓に含まれる転移酵素のグリシン-N-メチルトランスフェラーゼ (GNMT) によってS-アデノシル-L-メチオニン (SAM) を分解する。そのため、メチオニン過剰障害の緩和に使うことができ[15][16][17]、家畜への応用が研究されている[15][16]。

また、動物実験の結果、短命の原因はメチオニンにあると見られており[18][19][17]、その分解を補助するグリシンに長寿効果のある可能性がある[17]。また、グリシンは、前立腺癌、乳癌、結腸直腸の発生率と正の相関関係にあるIGF-1[20]の値を下げるという動物実験の結果がある[17]。

Remove ads

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads