トップQs

タイムライン

チャット

視点

ムカシゼミ科

ウィキペディアから

Remove ads

ムカシゼミ科[4][5](ムカシゼミか、Tettigarctidae)はセミ上科に属する科のひとつ。複数の化石種と2種の現生種が含まれる[1][2][3]。チカメゼミ科[6]とも呼ばれる。

Remove ads

概要

本科はセミ科の姉妹群であり、セミ科とともにセミ上科を構成する[1][2][3]。大きな前胸背板が後方に伸長し中胸背の大部分を覆うこと、前翅RP脈が翅の基部近くから生じること、鼓膜を欠くことなどが、セミ科と異なる本科の特徴となる[2][7]。

本科は中生代に栄えた分類群で[1][2][3][7]、既知の最古の化石記録はおよそ2億年前のものである[1]。ジュラ紀から白亜紀にかけてとくに繁栄し、体サイズなどの形態もかなり多様化していたと見られる[1]。新生代の化石記録は少ない。化石記録は北半球からのものを主とするが[2]、南半球からも少数の化石が得られている[1][3][7]。20以上の化石種が知られるが、現生するのはオーストラリアおよびタスマニアに分布する Tettigarcta属の2種のみであり、これらは遺存的な分類群と見なされる[1]。

Remove ads

分類

要約

視点

本科のタイプ属 Tettigarcta ははじめセミ科に分類されていたが[8]、W.L. Distant によって独立の族とされ、E.E. Becker-Migdisova によって独立の科として認められた[1][2]。分類体系によっては本科を科として認めずにセミ科または Tibicinidae科[注釈 1]の亜科とするも場合もあるが、現在では本科とセミ科をセミ上科の二大系統とする分類体系がひろく認められており、現生種を対象とした分子系統解析の結果もこれを支持している[2]。

下位分類

→詳細は「w:Tettigarctidae § Genera」、および「species:Tettigarctidae」を参照

本科は、翅脈相によって Cicadoprosbolinae亜科と Tettigarctinae亜科の2亜科に分けられる[1][2]。本科の下位分類にかんしては Shcherbakov (2008) に詳しいが、2008年以降も新種記載が相次いでいる[3]。ここでは MOULDS (2018) による化石種の目録を紹介する。現生種にかんしては後述する。

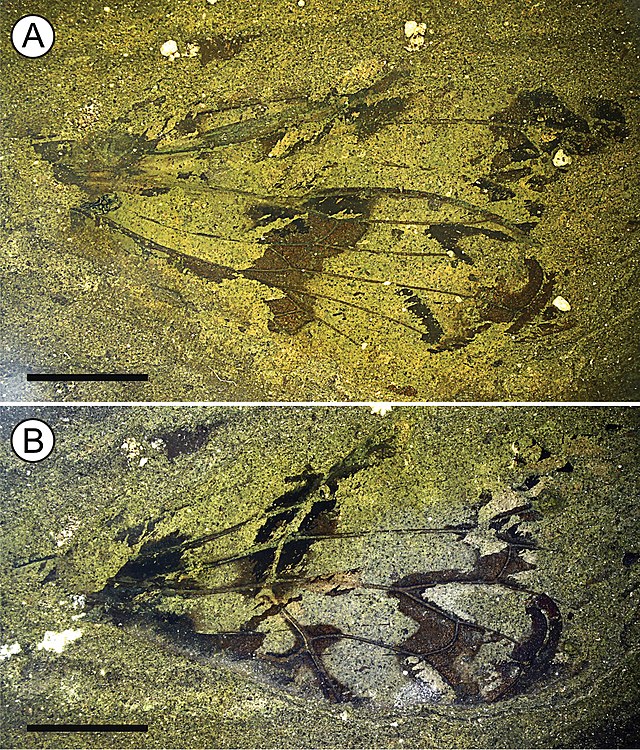

Kaulfuss & Moulds, 2015[7]

Remove ads

現生種

上述のとおり、本科の現生種として知られるのは Tettigarcta属に属する2種のみである[1][2][7]。このうち、T. crinita はオーストラリア南東部に、T. tomentosa はタスマニアにそれぞれ分布する[7]。両種はたがいに非常に近縁であるとされる[2]。成虫は日中は樹皮下に隠れ、夕方や日没後に活動を始める。耐寒性を示し、冬にも見られるという[1]。

成虫は頭の横幅が小さく[1][7]、体表に毛を多く有する[1][注釈 2]。雌雄ともに小さな発音膜(英語: Tymbal)を有するが、共鳴室や鼓膜器官を欠き、セミ科のような音による種内コミュニケーションは行わない。音は生成しないものの、この発音膜は基質振動を生成し、振動によるコミュニケーションのために機能する[1][7][9][注釈 3]

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads