热门问题

时间线

聊天

视角

印度独立运动

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

印度独立运动(英语:Indian Independence Movement)是发生在南亚的一系列历史进程,其最终目的是终结英属印度的殖民统治。这场运动持续到1947年,随着《1947年印度独立法案》的通过而告结束。

最早的民族主义运动经由新成立的印度国民大会党(国大党)开始扎根,当时著名的温和派领袖们寻求在英属印度获得参加印度文职服务考试的权利,并争取当地人获得更多经济权益。而寻求自治的方式,在20世纪上半叶开始转而采用更为激进的途径。

在1920年代的独立斗争阶段,期间主要特点是圣雄甘地的加入及领导,以及国大党采纳甘地的非暴力与公民不服从政策。甘地思想的一些主要追随者有贾瓦哈拉尔·尼赫鲁、萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔、阿卜杜勒·加法尔·汗、阿布·卡拉姆·阿扎德等人。罗宾德拉纳特·泰戈尔、苏布拉马尼亚·巴拉蒂和班金·钱德拉·查特吉等知识分子,他们传播爱国意识。沙拉金尼·奈都、维贾雅·拉克希米·潘迪特、普里蒂拉塔·瓦德达尔和卡斯图尔巴·甘地等女性领袖也参与争取自由的行动,并促进印度妇女解放。

少数领袖则采取更为激进或是暴力的方式,这类方式在《罗拉特法案》于1919年通过后变得更为流行。罗拉特法案准许政府可无限期拘留人民,因而在印度全国引发抗议活动,尤其是在旁遮普地区。当地的抗议活动继而受到暴力镇压,发生阿姆利则惨案。

印度独立运动的意识形态持续维持演变的状态。它本质上是反殖民,并辅之以对独立后经济发展的愿景,以及建立一个世俗、民主、共和、保障公民自由的政治结构。这场运动在1930年代之后带有强烈的社会主义倾向。这场运动最终以《1947年印度独立法案》通过后告终,独立法案将英国王室的宗主权结束,并将英属印度划分为印度自治领和巴基斯坦自治领。印度在1950年1月26日依据《宪法》确立为印度共和国。巴基斯坦则在1956年通过其首部宪法。[1]而在1971年,东巴基斯坦脱离巴基斯坦,宣布独立,成为孟加拉国。[2]

Remove ads

背景

首位经由大西洋抵达印度的欧洲探险家是葡萄牙的瓦斯科·达伽马,他于1498年抵达科泽科德,目的为寻找香料。[3]荷兰人和英国人在一个多世纪后开始在印度次大陆设立贸易站,首座英国贸易站于1613年在苏拉特建立。[4]

英国人在接下来的两个世纪里[note 1]击败葡萄牙人和荷兰人,但仍与法国人处于冲突之中。蒙兀儿帝国在18世纪上半叶衰落,让英国人趁势在当地政治中立足。[5]英国东印度公司的军队在普拉西战役中击败孟加拉大君西拉杰·乌德·达乌拉,从此确立其在印度事务中的主导地位。继而在1764年的布克萨尔战役之后,取得对孟加拉、比哈尔以及奥里萨的米梅迪尼布尔地区的行政权。[6]

南印度的大部分地区在蒂普苏丹战败后,或是落入东印度公司的直接统治之下,或是透过附属同盟而处于其间接控制之下。公司在随后连续数场战争中击败马拉塔王朝,控制其统治地区。在第一次英国锡克战争(1845–1946年)和第二次英国锡克战争(1848–1949年)中击败信奉锡克教的军队后,于1849年将旁遮普地区的大部分地区吞并。[7]

-

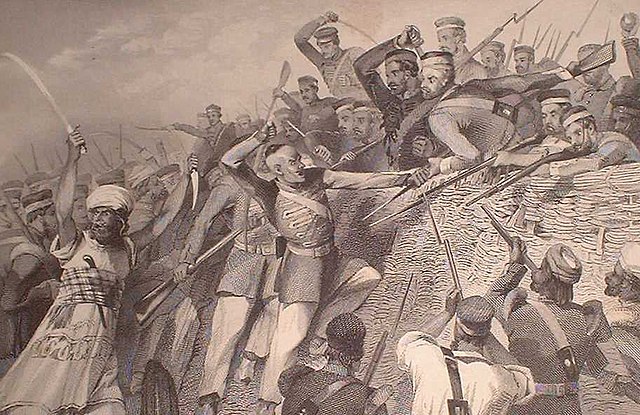

英国画家亨利·辛格尔顿于约1800年的画作 -《蒂普苏丹的最后努力与败亡》。南印度的大部分地区在迈索尔王国的蒂普苏丹被击败后,由东印度公司直接,或是间接统治。

Remove ads

早期对东印度公司的抵抗

马维兰·阿拉古穆图·科恩是泰米尔那都地区早期反抗英国的革命者。他是埃塔耶普拉姆的军事领袖,但在与英国及其盟友马鲁塔纳亚加姆·皮莱军队的战斗中被击败,于1757年遭到处决。[8]普利·泰瓦尔则起而与获得英国支持的卡纳蒂克苏丹国的苏丹对抗。[9]马鲁塔纳亚加姆·皮莱最初曾是卡纳蒂克苏丹国军队的战士,后来成为东印度公司部队的指挥官。他出生于英属印度的一个泰米尔韦拉拉种姓家庭,后来皈依伊斯兰教,改名为穆罕默德·优素福·汗(Muhammad Yusuf Khan)。当他成为马杜赖的统治者时,人们通称他为汗·萨希布(Khan Sahib)。英国和卡纳蒂克苏丹国苏丹雇用他来镇压南印度的波里加尔起义。后来他在马杜赖纳亚克王朝统治结束后,受命管理马杜赖地区。他与英国和卡纳蒂克苏丹国之间产生争议并交战,汗·萨希布的三名同伙被收买并于1764年10月15日在马杜赖附近的萨马提普拉姆(Sammatipuram),当他正在进行晨祷(Thozhugai)时将其逮捕,随后绞死。当地传说指出他曾在之前两次试图绞死的行动中逃脱,卡纳蒂克苏丹国苏丹因担心他会死而复生,而将他肢解,并埋葬在泰米尔那都地区的不同地点。当时印度东部和全国各地组织的势力发起众多针对英国人及其合作者(特别是地主和放债人)的起义。[10][11][12]有记载的最早起义之一是约与1771年由宾苏·曼基(Binsu Manki)所领导,起因是由于今日的贾坎德邦地区被移交给东印度公司。[10]伦格布尔起义(The Rangpur Dhing)则发生在邻近今日孟加拉国的伦格布尔,时间是1782年至1783年。[13]该地区在宾苏·曼基的起义之后发生过多次反抗活动,如:

- 1784年由蒂尔卡·曼吉领导的。

- 1798年至1799年的曼布翰布米吉起义。

- 1800年由切罗种姓布坎·辛格(Bhukan Singh)领导,在帕拉木的起义。

- 塔马尔地区(Tamar region)发生的两次蒙达人起义,分别是1807年由杜坎·曼克(Dukan Mank)领导,以及1819年至1820年由邦杜(Bundu)和孔塔(Konta)所领导。[10]

何族人起义发生于1820年至1821年,当时何族人首次与英国人接触。起义发生在西新奔罗罗河(Roro River)附近的柴巴萨,但最终被拥有先进武器的殖民者骑兵击败。[14][15]一场规模更大的布米吉起义发生在今日西孟加拉邦的梅迪尼布尔附近,由甘加·纳莱恩·辛格领导。他先前也曾参与领导该地区1771年至1809年的楚亚尔起义)。[16]一位名为提图米尔的伊斯兰传教士,在19世纪领导农民进行一场针对孟加拉,信奉印度教的扎明达尔(地主)和英国人的起义。他与追随者在纳尔科贝里亚村(Narkelberia Village)建造一座竹堡(孟加拉语称为Bansher Kella),这座竹堡在孟加拉民间传说中占有重要地位。提图米尔因英国士兵强攻竹堡,于1831年11月19日伤重不治。[17]这些反抗活动在贾坎德邦及周边地区引发更大规模的区域反抗行动,例如由辛格雷(Singhray)和宾雷·曼基(Binray Manki)领导的柯尔人暴动。柯尔人(包括蒙达人、克鲁克人、布米吉人和何族人等社区)在1830年至1833年间联合起来反抗"外来者"。[10][11][14][18]

桑塔尔人起义是一场涉及超过六万名桑塔尔人的叛乱,发生在1855年至1857年间。在冲突最激烈的几年里,主要由穆尔穆氏族的几位兄弟姊妹领导,并引发1857年印度叛乱。[19][20][21][22]这样不断升级的反抗活动在超过一百年的时间内为日后印度东部一场大规模、有影响力的千禧年叛乱(millenarian movement,即1857年印度叛乱)奠定基础。由比尔萨·蒙达领导的起义行动再次震撼英国在该地区统治的根基。比尔萨·蒙达为蒙达人,他领导数千名由蒙达人、克鲁克人和卡里亚人组成的团体,发起一场名为乌尔古兰(Ulgulaan,即"叛乱")的行动。这场叛乱是针对:

英国人为镇压这些日益失控的局势,积极搜寻比尔萨·蒙达,甚至悬赏捉拿他。他们在1900年1月7日至9日间,残酷地袭击多姆巴里山(Dombari Hills),比尔萨曾在那里建造一座储水池,并将其设为革命总部。英国军队当场杀死至少四百名蒙达人战士。这次袭击与阿姆利则惨案类似,但却受到更少的关注。[24][26]多姆巴里山今日被称为"Topped Buru",意为"死者之丘"。[26]比尔萨最终在西新奔的贾姆科派森林(Jamkopai forest)被俘,并于1900年在狱中被杀害。殖民政府为确保这场叛乱被彻底镇压,匆忙将比尔萨的遗体火化及埋葬。[23][24][26]

东印度公司遭遇到的最顽强抵抗来自迈索尔王国。英迈战争是18世纪最后三十年间发生的一系列战争,交战方一边是迈索尔王国,另一边是英属东印度公司(主要由马德拉斯管辖地执行)、马拉塔王朝及海德拉巴土邦。迈索尔王国统治者海德尔·阿里和他的继承者蒂普苏丹同时在四条战线上与英军作战:英军从西、南、东三方进攻,而马拉塔人和海德拉巴土邦的军队则从北方进攻。海德尔·阿里和蒂普苏丹家族在第四次战争被推翻(蒂普苏丹在1799年的最终战役中阵亡),迈索尔王国因而解体。东印度公司受益于这场胜利,而能控制印度的大部分地区。[27]帕扎西·拉贾是位于印度坎努尔附近北马拉巴尔的科蒂奥特土邦摄政王(从1774年到1805年)。他与追随他的瓦亚纳德(Wynad)人一起进行游击战。而最终被英国人俘虏,他的堡垒被夷平。

海德拉巴土邦在1766年将北部萨卡尔地区(Northern Circars)转让给英国当局。位于今日奥里萨邦以及当时政治区划最北端的帕尔拉凯蒙迪庄园统治者 - 贾甘纳特·加贾帕蒂·纳拉扬·德奥二世,早在1753年因为海德拉巴土邦曾基于同样的理由将他的庄园领土移交给法国,就开始持续反抗法国占领者。纳拉扬·德奥二世于1768年4月4日在杰尔穆尔堡(Jelmur fort)与英国人交战,但为英国人的强大火力击败。他逃往他庄园的部落腹地,继续进行反英斗争,直到1771年12月5日因自然原因而过世。

拉尼·韦卢·纳奇亚尔(1730–1796年)是锡瓦甘加庄园的王后,统治时间为1760年至1790年。她受过武器使用、瓦拉里(Valari)和希兰巴姆(Silambam,舞棍)等武术、马术和射箭等战斗训练。她通晓多种语言 - 如法语、英语和乌尔都语等。当她的丈夫穆图瓦杜加纳萨佩里亚·乌代亚特瓦尔(Muthuvaduganathaperiya Udaiyathevar)在与英国士兵和卡纳蒂克苏丹国的部队作战中阵亡后,她亲身投入,组建一支军队,并寻求与戈帕拉·纳亚克(Gopala Nayaker)和海德尔·阿里结盟,目标是攻击英国人。她于1780年获得初步成功。据说当她发现英国人的军火库后,即安排一位忠实的追随者库伊利(Kuyili)进行自杀式攻击:库伊利将自己全身浸满油并点火自焚,随后冲进军火库,引发爆炸。女王还组建一支名为"乌代亚尔"(Udaiyaal)的女子军队,以纪念她为引爆英国军火库而牺牲的养女。纳奇亚尔女王是少数成功收复失地,并继续统治十多年时间的统治者之一。[28][29]

维拉潘迪亚·卡塔博曼是18世纪印度泰米尔那都地区潘查兰库里奇(Panchalankurichi)的一位波里加尔(Polygar,部落酋长),领导针对东印度公司的波里加尔战争。他后来被英国人俘虏,并于公元1799年处以绞刑。[30]卡塔博曼拒绝承认东印度公司的主权,并与之抗争。[31]蒂兰·钦纳马莱是泰米尔那都地区孔古·纳杜的酋长和帕拉亚卡拉尔(Palayakkarar,地方官),他与东印度公司作战。[32]钦纳马莱在卡塔博曼和蒂普苏丹(Tipu Sultan)逝世后,寻求马拉塔人和马鲁图·潘迪亚尔的帮助,计划于1800年在哥印拜陀攻击英国人。英军设法阻止此联盟军队集结,迫使钦纳马莱单独进攻。他在战败后逃脱。随后展开游击战,并在接下来的几场战役中击败英军:包括1801年的高韦里河战役、1802年的奥达尼莱战役(Odanilai) 及1804年的阿拉恰卢尔战役。[33][34]

于1804年,在今日奥里萨邦卡林加(Kalinga)的科尔达国王被剥夺他在供奉札格纳特神庙的传统权利,因而组织一群武装的帕伊克(Paiks,步兵)袭击皮皮利的英国人以作报复。科尔达军队的首领贾伊·拉杰古鲁请求建立一个共同的联盟来对抗英国。[35]拉杰古鲁逝世后,继任的军事领袖巴克希·贾加班杜在奥里萨发动针对东印度公司的武装革命。这场起义现被称为帕伊克起义,是第一次对抗英属东印度公司的大规模武装行动。[36][37][38]

-

普利·泰瓦尔的塑像

-

维拉潘迪亚·卡塔博曼画像

-

马维兰·阿拉古穆图·科恩的塑像

-

巴克希·贾加班杜 - 帕伊克起义的领导者 - 的塑像

-

西多·穆尔穆和坎胡·穆尔穆,两兄弟是桑塔尔人起义的领导者

Remove ads

1857年印度叛乱是一场针对东印度公司,在印度北部和中部爆发的大规模起义。[39]

- 根本原因

- 宗教与种姓冲突:东印度公司军队和营区的服务条件日益与印度士兵的宗教信仰和观念发生冲突。[40]在军队中,占主导地位的高种姓成员因部署到海外而被认为丧失其种姓地位,以及关于政府有秘密意图将他们转而皈依为基督教徒的谣言,都导致不满情绪增长。[41]

- 士兵待遇不公: 印度士兵对自己的低薪以及英国军官在晋升和特权方面实行的种族歧视感到失望。[42]

- 政治与社会因素

- 英国的傲慢:英国人对印度本土受统治者的漠不关心,以及对奥德土邦的兼并,进一步加剧异议。

- 达尔豪斯勋爵的政策: 达尔豪斯勋爵(于1840-1860年担任印度总督)的兼并政策、施行无嗣即丧失继承权原则以及计划将蒙兀儿王室从他们于红堡的祖传宫殿中迁出,也引发民众愤怒。

最终的导火线是谣传新引进的1853年型恩菲尔德步枪所用的火药包,含有牛脂和猪油。士兵必须用牙齿咬开火药包才能将火药装入前膛步枪内,表示接触这两种脂肪,对于印度教徒和穆斯林的士兵都是亵渎神灵的行为。[43] 印度士兵曼加尔·潘迪在1857年印度叛乱爆发前的事件中扮演关键角色。他因抗命而被处决,促成叛乱首次在密拉特地区爆发。

在密拉特的印度士兵于1857年5月10日首次抗命,转而攻击他们的指挥官,杀死其中一些。他们于5月11日抵达德里,放火烧毁公司的道路收费站,随后行进至红堡。他们要求蒙兀儿皇帝巴哈杜尔·沙阿二世成为他们的领袖并收复王位。沙阿二世最终同意,并被叛军拥立为"印度斯坦皇帝" 。[39]叛军还杀害城中大部分的欧洲人、欧亚裔和基督徒人口,包括已皈依基督教的本地人。[44]他们却饶过那些已皈依伊斯兰教的英国男女。[45]

叛乱也在奥德土邦和西北边境省的其他地区爆发,当地平民紧随兵变之后也发生叛乱,导致更大规模的民众起义。[46]英国人最初措手不及,反应迟缓,但最终以武力应对。叛乱者之间缺乏有效的组织,加上英国人的军事优势,最终将叛乱结束。[47]英国人与叛军的主力在德里附近展开战斗,经过长时间的交战和围城而击败叛军,并于1857年9月20日收复这座城市。[48]随后,其他起义中心也被镇压。

最后一场重要的战役于1858年6月17日在瓜廖尔进行,詹西王后在战斗中阵亡。由坦提亚·托普领导的零星战斗和游击战一直持续到1859年春天,但大多数叛乱者最终都受到镇压。

这场1857年印度叛乱是一个转捩点。虽然它确认英国在军事和政治上的实力,[49]但也导致英国对印度的控制方式发生重大改变。根据《1854年印度政府法案》,东印度公司的领土统治权移交给英国政府。[50]这个新体制的最高层是一位内阁大臣,即印度事务大臣,他需听取一个法定委员会的正式建议。[51]印度总督(即Governor-General of India,或称Viceroy)则对印度事务大臣负责,而印度事务大臣又对英国政府负责。

维多利亚女王在向印度人民发布的一份王室宣告中,承诺在英国法律下给予印度人民平等的公共服务机会,并誓言尊重土邦王公的权利。[52]英国人停止没收王公土地的政策,颁布宗教宽容法令,并开始接纳印度人进入文职服务。然而他们也增加英国士兵相对于印度本土士兵的数量,并且只允许英国士兵操作火炮。巴哈杜尔·沙阿二世被流放到今日缅甸仰光,并于1862年在那里逝世。

时任英国首相的本杰明·迪斯雷利于1876年宣布维多利亚女王为英国女皇。英国自由党人对此表示反对,因为这个头衔与英国传统格格不入。[53]

有组织运动兴起

印度人的政治意识在1857年叛乱之后的几十年内不断增长,印度民意逐渐展现,以及当地人领导层在国家和省级层面中兴起。达达拜·纳奥罗吉于1866年成立东印度协会,而苏伦德拉纳特·班纳吉则于1876年创立印度协会。有72位印度代表在一位退休的苏格兰文职官员艾伦·奥克塔文·休姆的建议启发,于1885年在孟买聚会,共同创立印度国民大会党。[55]这些创始成员大多是争取社会向上流动,受过西方教育的地方精英,从事的是法律、教学和新闻等专业。国大党在其创立之初,没有明确的意识形态,也缺乏政治组织的必要资源。它反而更多是作为一个辩论协会运作,每年召开会议,表达对英国的忠诚,并通过关于公民权利或政府(特别是文职服务)机会等争议较小的众多决议。这些决议被提交给印度政府,偶尔也会提交给英国国会,但国大党早期的成就微小。虽然国大党声称代表全印度,但实际上表达的是城市精英的利益。[55]来自其他社会和经济背景的参与者人数仍微不足道。[55]然而这段历史时期仍非常重要,因为它代表印度人民的首次政治动员,参与者来自印度次大陆各个地方。它同时也首次明确表达"印度是一个国家"的理念,而不是由各个独立土邦组成的集合体。[55]

宗教团体在改革印度社会中也发挥有作用。这些团体来自不同的宗教,包括印度教团体如雅利安社、梵社,以及其他的,如锡克教的南达里派。[56]辨喜、拉玛克里斯纳、室利·奥罗宾多、V.O.奇丹巴拉姆·皮莱、苏布拉马尼亚·巴拉蒂、班金·钱德拉·查特吉、罗宾德拉纳特·泰戈尔和达达拜·纳奥罗吉等男士的工作,以及苏格兰裔爱尔兰籍的尼维蒂塔修女等女士则传播复兴与自由的热情。几位欧洲和印度学者重新发现印度本土历史的工作,也助长印度人民中民族主义的兴起。[55]被称为拉尔-巴尔-帕尔三巨头组合(有巴尔·甘格达尔·提拉克、比平·钱德拉·帕尔和拉拉·拉志巴特·拉伊),以及V.O.奇丹巴拉姆·皮莱、室利·奥罗宾多、苏伦德拉纳特·班纳吉和罗宾德拉纳特·泰戈尔,都是20世纪初运动中的一些杰出领袖。本土运动是其中最成功的一项。洛克马尼亚(Lokmanya,意为"人民所敬重者",指巴尔·甘格达尔·提拉克)的称号开始广为流传,全国各地人民开始追随他。

印度纺织业在争取印度自由的斗争中也扮演重要角色。这个产业开创印度初期的工业革命,然而由于英国很快就生产数量庞大的棉布,导致其国内市场饱和,而不得不将产品销往国外市场(主要是印度),而对印度的本土纺织业造成毁灭性的冲击。。另一方面,印度生产丰富的棉花,能向英国的纺织厂供应其所需的原物料。当时印度由英国统治,东印度公司已经在印度扎根。原物料因此以极低的价格出口到英国,而精制的棉布却以极高的价格销售到印度。这种做法导致印度的纺织业遭受巨大的损失。引起棉花农人和本地商家极大的愤慨。

在寇松勋爵于1905年宣布将孟加拉管辖区分治后,孟加拉的印度教徒发起大规模反对。人们最初透过新闻媒体宣传来反对分治。最终导致对英国商品抵制,印度人民承诺只使用"本土"(swadeshi,即印度制造)商品,只穿印度布料。进口服装被视为仇恨的对象。人们在许多地方组织公开焚烧外国布料的活动。贩售外国布料的商店被迫关闭。棉纺织业被理所当然地称为本土产业。这段时期见证本土纺织厂的增长,这类工厂在各地纷纷设立。

根据苏伦德拉纳特·班纳吉的说法,本土运动改变印度社会和家庭生活的整体面貌。罗宾德拉纳特·泰戈尔、拉贾尼坎塔·森和赛义德·阿布·穆罕默德(Syed Abu Mohd)创作的歌曲,成为民族主义者的精神动力。这场运动很快蔓延到全国其他地区,最终孟加拉管辖地的分治不得不在1912年4月1日被彻底废止。

Remove ads

印度民族主义兴起

到1900年,虽然国大党已成为一个全印度的政治组织,但它并未得到大多数印度穆斯林的支持。[57]印度教改革者对宗教皈依、屠牛,以及以阿拉伯文字书写的乌尔都语等问题的攻击,加深当地穆斯林的担忧,如果国大党单独代表印度人民,他们身为少数民族的地位将受威胁,权利会被剥夺。赛义德·艾哈迈德·汗发起一场穆斯林复兴运动,最终于1875年在今日北方邦阿里格尔创立穆罕默德盎格鲁-东方学院(Muhammadan Anglo-Oriental College),该学院后来于1920年更名为阿利格尔穆斯林大学。这所大学的目标是透过强调伊斯兰教与现代西方知识的相容性来教育学生。然而,印度穆斯林之间的多样性使得实现统一的文化和知识复兴变得不可能。

独立运动中印度教派别的领导者是民族主义领袖巴尔·甘格达尔·提拉克,他被英国人视为"印度动乱之父" 。与提拉克同期的还有戈帕尔·克里什纳·戈卡尔等领袖,戈卡莱是圣雄甘地的精神启发者、政治导师和榜样,也鼓舞其他几位自由活动家。

国大党成员中的民族主义情绪促使他们争取在政府机构中拥有代表权,并在印度的立法和行政事务中拥有发言权。国大党员认为自己是忠诚派,但渴望在帝国体制内,对治理自己的国家发挥积极作用。这种趋势的代表人物是达达拜·纳奥罗吉,他甚至成功成为英国下议院的议员,是第一位出身自印度的成员。

达达拜·纳奥罗吉是第一位将"自治"(Swaraj)视为国家命运的印度民族主义。[58]巴尔·甘格达尔·提拉克则深切反对那种忽视和诋毁印度文化、历史与价值观的英国教育体系。他对于民族主义者被剥夺言论自由,以及普通印度人民在国家事务中缺乏任何发言权或作用感到愤慨。他因而认为"自治"是自然且唯一的解决方案。他那句:"自治是我的天赋权利,我必将拥有",成为印度人民灵感的来源。

国大党在1907年分裂成两个派别:

- 激进派: 由提拉克领导,主张采取公民煽动和直接革命来推翻大英帝国,并彻底放弃所有英国商品。这场运动在印度西部和东部获得群众的广泛关注和追随。

- 温和派: 由达达拜·纳奥罗吉和戈帕尔·克里什纳·戈卡尔等领袖领导,他们则希望在英国统治的框架内进行改革。

提拉克得到比平·钱德拉·帕尔和拉拉·拉吉普特·雷伊等新兴公众领袖的支持,他们持有相同的观点。印度的三个大省份 - 马哈拉什特拉、孟加拉和旁遮普 - 在他们的影响下塑造出人民的要求和印度的民族主义。戈卡尔批评提拉克鼓励暴力行为和武装抵抗。但由于1906年的国大党仅为一精英组织,尚未开放给公众加入,提拉克和他的支持者最终被迫离开国大党。

然而随着提拉克被捕,所有关于印度方面采取激进抗争行动的希望都因此破灭。国大党在民众中威信尽失。此时有一穆斯林代表团会见时任的印度总督明托(任期1905–1910年),寻求在即将到来的宪政改革中取得政府让步,包括在政府服务和选举人团中的特别考量。英国人透过《1909年印度议会法案》中增加为穆斯林保留的选举职位人数,承认全印穆斯林联盟的部分诉求。穆斯林联盟坚持其与印度教主导的国大党之间有区隔,将自己定位为"国中之国"的声音。

迦达尔党于1913年由海外印度人成立,目的为争取印度独立。其成员来自美国、加拿大,以及上海、香港和新加坡等地。[59]该党成员的目标是实现印度教徒、锡克教徒和穆斯林团结一致来对抗英国人。[60]

在殖民地印度,成立于1914年的全印印度基督徒会议(AICIC)在印度独立运动中扮演有重要角色,它倡导 "自治",并反对印度分裂。[61]AICIC也反对为基督徒设立单独的选区,认为信徒们"应当作为普通公民加入一个共同的、全国性的政治体系中"。[62][63]全印印度基督徒会议与全印天主教联盟组建一个工作委员会,由安德拉大学的 M. 拉纳萨米(M. Rahnasamy)担任主席,拉合尔的B.L.拉利亚·拉姆(B.L. Rallia Ram)担任秘书长。联合委员会在1947年4月16日和17日的会议上准备一份13点备忘录,送交给印度制宪会议,其中要求保障团体和个人的宗教自由,这一诉求最终体现在《印度宪法》中。[64][63]

印度的禁酒运动(参见印度禁酒运动)在甘地的指导下,与印度民族主义结合。甘地认为酒精是次大陆文化中的外来引进物。[65][66]

Remove ads

各地的运动

印度总督寇松勋爵(任期1899–1905年)于1905年下令将孟加拉管辖地一分为二。官方宣称的目的是改善行政管理。[68]然而此举被视为透过"分而治之"来压制民族主义情绪的尝试。孟加拉的印度教知识分子对地方和国家政治具有相当大的影响力。分治激怒孟加拉人。随后在街头和媒体上爆发广泛的骚动,国大党倡导在"本土"(swadeshi,即印度国产工业)的旗帜下抵制英国产品。一场不断发展的运动于焉产生,它侧重于印度本土工业、金融和教育,促成国民教育委员会成立、印度金融机构和银行诞生,以及对印度文化和科学文学成就的兴趣。印度教徒透过在兄妹情谊日彼此手腕上系上"拉基"(Rakhi,象征保护与团结的圣线)并举行"阿兰丹"(Arandhan,不烹饪任何食物)来展现团结。在此期间,室利·奥罗宾多、布彭德拉纳特·达塔和比平·钱德拉·帕尔等孟加拉印度教民族主义者开始在《起义时代》组织和《黄昏(Sandhya)》等出版物上撰写措辞恶毒的文章,挑战英国统治印度的合法性,因此遭到煽动叛乱的控诉。

孟加拉分治也加速当时仍处于萌芽阶段的激进民族主义革命运动的活动。这场运动在19世纪最后十年开始,特别是在孟加拉和马哈拉什特拉地区不断壮大。

在孟加拉,由奥罗宾多和巴林德拉‧库马尔‧戈什兄弟领导的实践协会组织多次针对英属印度政权代表人物的袭击,最终的高潮是企图在穆扎夫法尔普尔(于今日比哈尔邦)暗杀一名英国法官。这场行动引发皇帝诉奥罗宾多·戈什及其他案(也称阿里普尔炸弹案(Alipore bomb case)),期间许多革命者被杀、被捕后受审。参与行动的如库迪拉姆·博斯、普拉富拉·查基和卡奈拉尔·达特(Kanailal Dutt)等被杀或被绞死,成为当地家喻户晓的名字。[67] 英国《帝国报》报导描述:[69]

库迪拉姆·博斯于今晨被处决,... 据称他身体挺直地走上绞刑台。他面容展现愉快并带着微笑。

-

普拉富拉·查基隶属于起义时代组织。他对英属殖民官员进行暗杀,试图借此争独立。

-

布彭德拉纳特·达塔是一位参与过印度-德国阴谋的印度革命家。

Remove ads

《起义时代》是一个准军事组织。由巴林德拉·戈什领导,与包括巴格哈·贾廷在内的21名革命者,一起开始收集武器和炸药,并制造炸弹。

该组织的一些资深成员被送往海外进行政治和军事训练。其中一位名为赫姆钱德拉·卡农戈的在巴黎接受训练。他回到加尔各答后在该城市郊区马尼克塔拉的一处花园住宅中,设立一间结合宗教学校与炸弹工厂的场所。然而,库迪拉姆·博斯和普拉富拉·查基企图谋杀穆扎法尔布尔的地区法官金斯福德(Kingsford)(1908年4月30日),引发警方调查,结果有许多革命者被捕。

巴格哈·贾廷是《起义时代》组织中的资深领袖之一。他与其他几位领袖因豪拉-西布尔阴谋案被捕。他们被指控煽动军队中的各个团体起而反抗统治者,而犯下叛国罪。[70]

Remove ads

包括室利·奥罗宾多在内的数名《起义时代》政组织领袖,因在加尔各答进行炸弹制造活动而被捕。[71]其中几位活动家被流放到安达曼群岛中名为蜂巢监狱中监禁。

德里-拉合尔阴谋案于1912年策划,计划在英属印度的首都从加尔各答迁往新德里之际,暗杀当时的印度总督哈丁勋爵。这起阴谋涉及孟加拉管辖地的地下革命组织,由拉什·贝哈里·博斯与萨钦·萨尼亚尔领导,最终在1912年12月23日达到高潮。当时总督的仪仗队正行经德里的月光集市郊区,暗杀者采取行动。总督与其夫人虽受伤,但逃过一劫,不过象夫则死亡。对此事件的调查引发德里阴谋审判。巴桑特·库马尔·比斯瓦斯被判犯有投掷炸弹的罪行,被处决,同时阿米尔·钱德·邦姆瓦尔和阿瓦德·贝哈里也因参与阴谋而被处决。[72][73][74][75]

Remove ads

包括巴格哈·贾廷在内的大多数著名《起义时代》组织领袖,凡是之前未被捕的,都在1910年因涉嫌谋杀沙姆苏尔·阿拉姆(Shamsul Alam,孟加拉警察局的官员,曾涉及参与调查《起义时代》案件)一案而被捕。多亏巴格哈·贾廷推行去中心化的联邦式行动新政策(英国检察官无法提供确凿的证据来证明所有被捕的成员都隶属于一个统一且具有等级制度的组织,或证明他们之间存在直接的犯罪共谋),大多数被告在1911年获释。[76]

全印穆斯林联盟

全印穆斯林联盟于1906年由全印穆罕默德教育会议在达卡(今日孟加拉国的达卡)成立。以确保英属印度穆斯林利益,穆斯林联盟曾在印度次大陆上巴基斯坦建国的过程中,扮演决定性的角色。[77]

穆罕默德·阿里·真纳在1916年加入当时最大的印度政治组织 - 印度国民大会党。真纳与当时大多数国大党成员一样,并不主张彻底"自治",他认为英国对印度的教育、法律、文化和工业方面的影响对印度有益。真纳成为有六十名成员的帝国立法会议的一员。这个议会没有实质的权力或权威,且包含大量未经选举、支持英国统治的忠诚派和欧洲人。然而真纳在以下方面发挥有重要作用:

真纳与其他印度温和派人士在第一次世界大战期间一同支持英国参战。

第一次世界大战

印度全境对于哈丁勋爵的第一次世界大战宣告的最初反应是大多予以热情的支持。印度王公们自愿贡献他们的人力、资金和个人服务。国大党提供的支持,主要是寄希望于英国能以实质性的政治让步来回报这种忠诚表现 - 如果不是在战后立即给予独立,或至少自治领地地位,也肯定会在协约国获胜后不久给予承诺。印度人民透过提供人力和资源,为英国的战争行动提供巨大贡献,与英国最初担心印度会发生反抗的想法相反。在最高峰时期约有130万印度士兵和劳工在欧洲、非洲和中东服勤,而印度政府和王公们也将大量的食物、金钱和弹药输往当地。

殖民政府面临的主要威胁来自西北边境和阿富汗的武装部落。面临的第二个潜在威胁源头是印度穆斯林,英国人认为他们将会同情奥斯曼帝国。同时,孟加拉管辖区的民族主义(日益与旁遮普地区的动乱相关联)极为猛烈,几乎导致地区行政管理完全瘫痪。与此同时,由于革命者准备不足以组织一场民族主义反抗,导致某些行动以失败收场。[79][80]

虽然反殖民的颠覆性暴力本身影响有限,但英国殖民当局却将这种暴力威胁善加利用 - 由于他们担心这些活动会干扰并损害印度提供英国参战的整体支持,因而促使印度民众支持政府采取《1915年印度防卫法》这类特别措施,目的为压制反殖民活动,确保战争顺利进行。虽然战时没有发生大规模叛乱,但零星的阴谋活动却极大加强英国官员对于全面暴动的恐惧,使得他们准备使用更极端的武力来威慑并逼迫印度人顺从。[81]

所谓印度-德国阴谋是一系列从1914年到1917年间的计划。这些计划由印度民族主义团体发起,以在第一次世界大战期间尝试在全印度针对英属印度进行叛乱。[82][83][84]这些阴谋由印度的地下革命组织,以及在第一次世界大战前十年于美国成立的迦达尔党,和在德国成立的印度独立委员会中流亡(或自我流亡)的民族主义者共同制定。阴谋在战争初期就已拟定,获得德国外交部、德国驻旧金山领事馆大力支持,加上奥斯曼土耳其和爱尔兰共和主义组织的一些支持。其中最突出的计划是煽动不满情绪,并在从旁遮普地区到新加坡的英属印度军队中引发一场泛印度兵变。这个阴谋计划于1915年2月执行,目标是推翻英国对印度次大陆的统治。这个二月兵变最终因英国情报部门渗透进入迦达尔党,并将关键人物逮捕而受挫。在印度境内出现较小的部队和驻军中发生的兵变也受到镇压。

其他相关事件包括1915年新加坡兵变、安妮·拉尔森事件、圣诞节阴谋、尼德迈尔-亨蒂格探险队、康诺特游骑兵团在印度的兵变,以及根据一些说法,发生于1916年的黑汤姆爆炸事件。印度-德国阴谋中有部分涉及在第一次世界大战的中东战区破坏英属印度军队的稳定性。

迦达尔兵变是一项计划,目的于1915年2月在全印度的英属印度军队中发动一场兵变,以结束英国在印度的统治。阴谋源于第一次世界大战爆发之际,由以下团体共同制定:在美国的迦达尔党、在德国的柏林委员会、英属印度的印度地下革命组织,以及透过驻旧金山领事馆联系的德国外交部。事件的名称源于北美迦达尔党,其成员(主要来自加拿大和美国的旁遮普锡克族社区)是该计划中最突出的参与者之一。在1914年至1917年间策划,是针对英属印度政权发动泛印度叛乱的印度-德国阴谋中最为突出的一项。[82][83][84]兵变原计划从据关键性的旁遮普地区开始,随后蔓延到孟加拉管辖地和印度其他地区。连远至新加坡的印度部队也计划受鼓动参与这场叛乱。但计划最终因协调一致的情报和警察应对而受到挫败。英国情报部门渗入在加拿大和印度的迦达尔党,而一位间谍在最后一刻提供的情报,导致在旁遮普地区发动兵变在开始前就被粉碎。关键人物被捕,印度境内较小部队和驻军的兵变也被镇压住。

关于兵变威胁的情报,促使英属印度采取一系列重要的战时措施,包括通过《1914年进入印度条例》、《1914年外国人法案》以及《1915年印度防御法案》。迦达尔兵变阴谋之后发生第一次拉合尔阴谋审判和贝拿勒斯阴谋审判(Benares Conspiracy Trial),导致一些印度革命者被判处死刑,另一些人被判处流放。殖民政府在战争结束后因担心发生第二次迦达尔党起义,促成建立《罗拉特法案]]》的建议,进而导致阿姆利则惨案发生。

第一次圣诞节阴谋是1909年由印度革命运动策划的一场阴谋:孟加拉管辖地总督在年终假期间在他的官邸内举办一场舞会,总督、总司令以及管辖地首府(加尔各答)所有高级军官和官员都出席。由第10查特团(10th Jat Regiment)负责安保工作。其中有士兵受到巴格哈·贾廷思想工作后,决定协助将舞场炸毁,并趁机摧毁殖民政府。俄国总领事M. 阿尔森尼耶夫(M. Arsenyev)于1910年2月6日在寄往圣彼得堡的信件中提出这次阴谋的目的是"在印度全境引起普遍的民众骚乱,而为革命者提供夺取政权的机会"。[85]根据印度历史学家R. C. 马宗达的说法:"政府的警方毫无察觉,很难说如果不是士兵中的一个同志告密,提出即将发生的政变,后果会难以想像"。[86]

第二次圣诞节阴谋的目的是在第一次世界大战期间,利用德国的武器和支持,在英属印度的孟加拉管辖地发动起义。该计划原定于1915年圣诞节执行,由《起义时代》组织在孟加拉印度革命家巴格哈·贾廷的领导下构思并实施。计划目标是与迦达尔党指导下的英属缅甸殖民地和暹罗王国的同步起义一致协调,同时配合德国对南印度城市马德拉斯(今日称为清奈)和英国在安达曼群岛的流放地进行袭击。阴谋的目的是夺取位于西孟加拉的威廉堡,孤立孟加拉管辖地并占领首府加尔各答,然后将加尔各答作为泛印度革命的集结地。第二次圣诞节阴谋是战争期间协调一系列泛印度兵变的后期计划之一,这些计划由印度民族主义地下组织、德国在柏林设立的柏林协会(又称印度独立协会)、北美迦达尔党和德国外交部共同策划。[87]此前英国情报部门透过在欧洲和东南亚的德国与印度双重间谍,将这项阴谋揭露,而将其挫败。

尼德迈尔-亨蒂格探险队是同盟国于1915年至1916年派往阿富汗的外交使团。前往的目的是鼓励阿富汗宣布彻底脱离大英帝国而独立、在第一次世界大战中加入同盟国阵营,并攻击英属印度。这次探险是"印度-德国阴谋"的一部分,是一系列目的在印度挑起民族主义革命的印度-德国合作努力。探险名义上由流亡的印度土邦王子拉贾·马亨德拉·普拉塔普领导,是德国和土耳其的联合行动,由德国军官奥斯卡·尼德迈尔和维尔纳·奥托·冯·亨蒂格率领。其他参与者包括一名为柏林委员会的印度民族主义组织成员,包括毛拉维·巴尔卡图拉和钦帕卡拉曼·皮莱。土耳其的代表则是卡齐姆·贝伊(Kazim Bey),他是土耳其当政恩维尔帕夏的亲密心腹。

英国将此探险队视为严重威胁,与其盟友俄罗斯帝国在1915年夏天曾试图在波斯拦截,但未成功。英国发动一场秘密情报和外交攻势,包括总督哈丁勋爵和英皇乔治五世的个人干预,以维持阿富汗的中立地位。

这个探险队未能完成其主要任务,即争取阿富汗在哈比布拉汗的领导下加入德国和土耳其的战争工作,但它对其他重大事件产生影响:

- 阿富汗: 探险队引发改革并导致政治动荡,最终在1919年造成哈比布拉汗遭暗杀,进而引发第三次英国-阿富汗战争。

- 布尔什维克主义:它影响萌芽中十月革命后俄罗斯的卡尔梅克计划,此计划的目的为在亚洲传播社会主义革命,目标之一是推翻英属印度政权。

- 英国对印政策:其他后果包括成立罗拉特委员会来调查受德国和布尔什维克主义影响的印度煽动叛乱活动,以及英属印度政权对印度独立运动的态度在第一次世界大战后发生改变。

在第一次世界大战结束后,高伤亡率、因重税而加剧的物价飞涨、大范围的流感大流行,以及战争期间贸易中断等问题,加剧印度人民的苦难。战前的民族主义运动重新复苏,国大党内的温和派和激进派团体将彼此的分歧搁置,组成统一战线共同应对。他们主张印度在战争期间对大英帝国提供的巨大协助,理应得到奖励,以证明印度有能力实行"自治"。国大党在1916年成功签署《勒克瑙协议》,就权力下放和伊斯兰教的未来等问题,与全印穆斯林联盟建立暂时的联盟。[88]

英国人自己采取"胡萝卜加大棒"的策略,以承认印度在战争期间的支持,并回应重新提出的民族主义要求。印度事务大臣艾德温·蒙塔古于1917年8月在英国议会发表一项历史性声明,指出英国的政策目标是"让印度人更多地参与所有的行政部门,并逐步发展自治机构,以期在印度逐步实现责任政府,作为大英帝国不可或缺的一员。"实现这些拟议措施的方式后来被载入 《1919年印度政府法案》中。法案引入双重行政模式,即"二头政治"原则,其中选举产生的印度立法者和任命的英国官员共同分享权力。法案也扩大中央和省级立法机关,并大幅拓宽选举权。二头政治在省级层面启动一些实质性变革:一些非争议性或"移交"的职权,例如农业、地方政府、卫生、教育和公共工程,被移交给印度人负责,而更敏感的事务,例如财政、税收以及维护法律和秩序,则仍保留在省级英国行政官员手中。[89]

甘地抵达印度

甘地在南非一直是印度民族主义运动的领袖。他也一直公开反对基本的歧视和虐待性劳工待遇,以及压制性的警察管制(例如后来的《罗拉特法案》)。甘地在这些抗议活动中完善"真理坚行"(satyagraha)的概念。甘地在1914年1月(远早于第一次世界大战爆发之前)在南非成功争取将针对印度人的立法废除,所有印度政治犯被扬·史末资将军释放。[90]甘地是透过大量使用非暴力抗议的方式来达成,例如他及其追随者采用的手段是抵制、抗议游行和绝食。[91]

甘地于1915年1月9日返回印度,他最初进入政治战场时并非呼吁建立一个民族国家,而是支持国大党一直要求以商业为导向的统一领土。甘地认为欧洲人带来的工业发展和教育发展是长期以来缓解印度许多慢性问题所必需。戈帕尔·克里什纳·戈卡尔是资深的国大党员和印度领袖,成为甘地的导师。甘地的非暴力不服从思想和策略,最初对一些印度人和他们的国大党领袖来说似乎不切实际。用这位"圣雄(Mahatma)"自己的话来说,"公民不服从是公民对不道德的法定法规的违背。"它必须以非暴力的方式,将与腐败国家合作中撤出。甘地对巴尔·甘格达尔·提拉克怀有极大的敬意。他的所有方案都受到提拉克"四点纲领"的启发。

改革所带来的正面影响在1919年被出台的《罗拉特法案》严重破坏。成立罗特拉委员会是为调查民族主义组织在战时策划的阴谋,并就战后时期如何处理这个问题所提的建议。罗拉特委员会建议将战时政府拥有《印度防御法案》的权力延伸到战后时期。印度防御法案赋予总督政府绝大的权力来镇压煽动叛乱:

- 让媒体噤声。

- 无需审判即可拘留政治活动家。

- 无需逮捕令即可逮捕任何涉嫌煽动叛乱或叛国的个人。

由于法案涵盖广泛和受到滥用,受到越来越多印度人的谴责。许多民众领袖,包括安妮·贝赞特和阿里兄弟都被拘留。《罗拉特法案》在总督委员会中所有(非官方)印度成员的普遍反对下获得通过。延续使用印度防御犯案条例引发广泛的批判及反对。人们发起一场全国性停工,标志着广泛但非全国性民众不满的开始。该法案引发的骚乱导致示威活动和英国的镇压,最终在1919年4月13日,于旁遮普阿姆利则发生一场称为阿姆利则惨案的事件。

当时雷金纳德·戴尔准将下令封锁唯一的主要入口,并命令他指挥的部队向聚集在札连瓦拉园一个带有围墙庭院中约15,000名手无寸铁、毫无戒心的男女老少人群开枪。这些人原本是和平集会,但戴尔想执行当局颁布的禁止所有集会的命令,并打算以更严厉的方式给所有抗议者一个教训。[93] A total of 1,651 rounds were fired, killing 379 people (as according to an official British commission; Indian officials' estimates ranged as high as 1,499 and wounding 1,137 in the massacre.)[94]部队总共发射1,651发子弹,造成379人死亡(这是根据官方英国委员会的数据,印度官员的估计有高达1,499人死亡)和1,137人受伤。[95]戴尔虽然被迫退休,但却被英国的一些人奉为英雄,这向印度民族主义者证明,大英帝国只关注英国的民意,而非印度的。[96]这一事件彻底打破战时关于自治和善意的希望,并开启一道裂痕,除非实现彻底的"自治",否则难以弥合。[97]

甘地在1920年到1922年间发起不合作运动。他在1920年9月举行的国大党加尔各答会议上说服其他领袖,认为有必要发起一场不合作运动,以支持基拉法特运动,并争取自治领地位。第一次"真理坚行"(satyagraha)运动呼吁印度人使用"卡迪"(khadi,印度手工布料)和本土生产物资,以替代英国进口商品。运动也敦促人民:

- 抵制英国教育机构和法院。

- 辞去政府工作。

- 拒绝纳税。

- 放弃英国授予的头衔和荣誉。

这场运动发动得太晚,未能影响到新的《1919年印度政府法案》的制定,但它仍获得广泛的民众支持。由此产生的空前规模的混乱,对英国统治构成严峻的挑战。然而甘地在乔里乔拉事件发生后,将这场运动终止。前述事件中有22名警察被愤怒的暴民杀害。甘地担心印度会因此陷入无政府状态,而决定将运动停止。

国大党在甘地领导下,于1920年进行重组并制定一部新的章程,其目标是实现"自治"。向任何愿意支付象征性费用的人开放党员资格登记,且建立一个委员会体系,负责对这个迄今为止松散和分散的运动进行纪律和控制。国大党因而从一个精英组织转变为一个具有广泛全国性号召力的大众组织。[98]甘地在1922年被判处六年徒刑,但在服刑两年后获释。他出狱后在亚美达巴德设立萨巴尔马蒂道场。他在萨巴尔马蒂河畔创办《青年印度报(Young India)》,并推出一系列目的在帮助印度教社会中社会弱势群体 - 农村穷人和"不可接触者(untouchables,即日后所称的达利特)"的改革。[99][100]有新一代印度人从国大党内部崛起,例如:

- 阿布·卡拉姆·阿扎德

- 查克拉瓦尔蒂·拉贾戈巴拉查理

- 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁

- 达尔·瓦拉巴伊·帕特尔

- 苏巴斯·钱德拉·鲍斯

以及其他后来成为印度自治运动最杰出声音的人物。他们有些遵循甘地的价值观,有些则与之背离(例如领导印度国民军的鲍斯)。

印度政治格局到1920年代中期发生显著变化,开始出现更广泛的意识形态分歧。随着诸如自治党(温和派)以及印度教大会、印度共产党、国民志愿服务团(激进派)等新兴政党和组织的涌现,印度政治光谱从此变得更加多元。地区性政治组织也继续代表各群体的利益,包括:马德拉斯的非婆罗门、马哈拉什特拉的马哈尔人,以及旁遮普的锡克教徒。然而,像苏布拉马尼亚·巴拉蒂、万奇纳坦和尼拉坎达·婆罗门查里(Neelakanda Brahmachari)这样的人物,在泰米尔那都地区的"自治"斗争和为所有种姓和社区争取平等的斗争中都扮演有重要角色。许多女性参与这场运动,包括:卡斯图尔巴·甘地、阿姆里特·考尔、穆图拉可斯米·雷迪、阿鲁娜·阿萨夫·阿里以及其他许多人。

群众运动激发印度民众的民族主义情绪,像圣雄甘地这样的人物,以他的非暴力运动哲学将整个国家团结在一起,无疑对英国的占领施加关键性压力。这些运动未能实现为印度争取独立的首要目标。究其原因,是在运动尚未达到自然结束的时机(无论是成功或失败),就因英国当局的法律制裁和严酷镇压而被迫提前叫停。在英属印度的后期,经济因素(例如英国和印度之间贸易状况的逆转 - 英国对于印度出口大减,印度的工业崛起等,以及根据《1935年印度政府法案》将印度武装部队在海外作战的成本转嫁给英国纳税人)对英国行政产生日益增长的影响,但印度人民的团结反抗更突显英方的失败,即英国已经越来越无法维系对印度的控制与统治。

国大党工作委员会于1942年7月14日在主席阿布·卡拉姆·阿扎德支持甘地的情况下通过一项决议,要求英国政府给予完全独立,并提议如果英国不答应要求,就进行大规模的公民不服从运动。而在1942年8月8日发起"退出印度运动]]"。这是在印度发生的一场公民不服从运动,以响应圣雄甘地关于印度人立即实现"自治"的号召,并反对派遣印度人参加第二次世界大战。其他主要政党拒绝参与"退出印度"计划,且大多数政党选择与英国人密切合作,土邦王公、文职部门和警察也是如此。全印穆斯林联盟支持英属印度政权,且其成员数量和对英国的影响力都迅速增长。

英国人对"退出印度"运动迅速做出回应,进行大规模逮捕。有超过十万人被捕,并处以巨额罚款,示威者受到公开鞭刑。在暴力事件中有数百名平民被警察和军队射杀。在1945年前有数以万计的领袖也被逮捕及囚禁。最终,英国政府意识到印度从长远来看无法统治,因此第二次世界大战后的问题变成如何优雅而和平地退出。[101][102]

彻底自治

-

查克拉瓦尔蒂·拉贾戈巴拉查理是一位参与过反对《罗拉特法案》抗议活动的印度民族主义者,他也加入不合作运动、外科姆不合作运动以及公民不服从运动。

-

克里什那·梅农于1928年在伦敦创立印度联盟,并要求英国完全终止统治,实现彻底独立。

-

贾瓦哈拉尔·尼赫鲁于1929年要求"彻底脱离大英帝国,实现完全独立"。

-

萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔被任命为印度国民大会党第49任主席,他组织该党参与1934年和1937年的选举,同时也积极推动"退出印度"运动。

国大党领袖兼著名诗人哈斯拉特·莫哈尼和印度共产党领袖斯瓦米·库马拉南德在1921年就曾向英国人要求彻底独立(即Purna Swaraj - "彻底自治"),并在全印国大党委员会(AICC)的亚美达巴德会议上提出此决议。[103]马格福尔·艾哈迈德·阿贾兹支持哈斯拉特·莫哈尼所要求的"彻底自治"动议。[104]

印度民族主义者及外交官克里什那·梅农于1928年在伦敦创立印度联盟,目的在要求彻底脱离英国统治而独立。[105][106]这个组织被描述为"战前在英国推动印度民族主义的主要组织"。[107]

在西蒙委员会的建议遭到印度民族主义者拒绝之后,一场全国政党会议于1928年5月在孟买举行,目的是灌输一种同志情谊。会议任命一个由国大党莫提拉尔·尼赫鲁领导的委员会,负责为印度制定一部宪法。印度国民大会党的加尔各答会议要求英国政府在1929年12月前给予印度自治领地位,否则将面临一场全国性的公民不服从运动。

在日益增长的不满和愈发充斥暴力的区域运动中,要求彻底主权和结束英国统治的呼声得到人民更广泛的支持。印度国民大会党在1929年12月于拉合尔举行的会议上,采纳"彻底自治"的目标。它授权工作委员会在全国发起一场公民不服从运动。会议决定将1930年1月26日定为全印度的"彻底自治日"(Purna Swaraj Day)。

甘地-欧文协议 于1931年3月签署,政府同意释放政治犯。圣雄甘地设法让超过九万名政治犯获释。[108]然而甘地要求将印度独立革命人物巴格特·辛格、S.拉吉古鲁和苏库德夫·塔帕三人的死刑改为较轻徒刑的呼吁,并未被英国人接受。国大党和英属印度政府在接下来的几年里进行谈判,最终形成《1935年印度政府法案》。

- 全印穆斯林联盟对国大党声称代表所有印度人民的主张提出质疑。

- 国大党则质疑穆斯林联盟声称代表所有穆斯林愿望的主张。

公民不服从运动在印度独立运动中开启新的篇章。它本身并没立即成功,但在印度国民大会党的领导下,将印度人民团结在一起。这场运动促使"自治"再次成为讨论的焦点,并让更多印度人接受此一理念。该运动让印度争取独立社群能重振他们对抗英国政府的内在信心和力量。此外,这场运动削弱英国的权威,并协助促成英国对印度统治的结束。总体而言,公民不服从运动是印度"自治"历史上的一项重要成就,它使当时的新德里政府信服群众在民族自决中的作用。[109]

选举与拉合尔决议

《1935年印度政府法案》是英国管理英属印度的篇幅浩大且最终的治理大法,它阐明三个主要目标:

- 建立一个松散的联邦结构。

- 实现省级自治。

- 透过单独选区来保障少数民族利益。

目的为将土邦和英属印度在中央联合起来的联邦条款,由于在保障王公现有特权方面存在模糊性而未能实施。然而在1937年2月举行选举后,省级自治成为现实。国大党脱颖而出,成为主导政党,在5个省份中拥有明确的多数席位,且在另外两个省份中占据上风,而全印穆斯林联盟的表现则不佳。

印度总督林利思戈侯爵于1939年在未咨询省级政府的情况下,宣布印度加入第二次世界大战。国大党为表示抗议要求其所有当选代表辞去政府职务。全印穆斯林联盟主席穆罕默德·阿里·真纳说服1940年联盟拉合尔年会的参与者,通过一项后来被称为拉合尔决议的决议。要求将印度划分为两个独立的主权国家,一个是穆斯林国家,另一个是印度教国家,此有时被称为两国理论。巴基斯坦的概念早在1930年就已被提出,但当时很少有人响应。

全印自由穆斯林会议于1940年4月选择在德里举行会议,表达其反对拉合尔决议,支持一个统一印度的立场。[110]其成员包括印度国内的几个伊斯兰组织,以及1,400名民族主义穆斯林代表。[111][112]民族主义会议的出席人数大约是穆斯林联盟会议出席人数的五倍。[113]

全印穆斯林联盟致力于压制那些反对印度分裂的穆斯林,他们经常使用"恐吓和胁迫"的手段。[113][112]全印自由穆斯林会议领袖阿拉赫·巴赫什·苏姆罗被谋杀后,使得全印穆斯林联盟更容易要求创建巴基斯坦。[113]

革命运动

这两类动乱,即劳工骚乱与国大党的反对,之间并没有实质的关联。但是它们的存在和共存,可解释及完全证明爱德华·伍德勋爵对劳工问题的关注是合理的。[114]

- -《伦敦时报》,1928年1月29日

巴加特·辛格(左)、苏库德夫·塔帕(中)和S.拉吉古鲁(右)被视为印度独立运动中极具影响力的革命家。

《论坛报》于1931年3月25日的头版,报导巴加特·辛格、S.拉吉古鲁和苏库德夫被英国当局处决的消息。

针对英国统治者的革命在20世纪初之前并未发生,只有少数零星的抗争。印度革命地下运动在20世纪的首个十年开始积聚力量,这类团体在孟加拉、马哈拉什特拉、奥里萨、比哈尔、北方、旁遮普以及马德拉斯管辖区(包括现在的南印度)等地区纷纷出现。还有更多的团体分散在印度各地。特别值得注意的运动出现在:

- 孟加拉: 特别是在1905年孟加拉分治前后。

- 旁遮普: 在1907年之后。[115]

在前一种情况下,是受过教育、聪明且富有奉献精神的城市中产阶级 - 贤士(Bhadralok)社群的青年,形成"经典"的印度革命者。[115]而在旁遮普,则是农村和军事社会则提供巨大的支持基础。

实践协会于1902年从孟加拉当地的青年团体和体育馆(Akhra)合并而成,形成两个著名且略微独立的分支,分别是:东孟加拉的达卡阿努希兰协会,中心在达卡,以及西孟加拉的《起义时代》集团,中心在加尔各答。这个协会由像室利·奥罗宾多和他的兄弟巴林德拉‧库马尔‧戈什这类的民族主义者领导,其哲学受到多种思想的影响:

实践学会在成立后的十年内参与多起针对英国在印度利益和行政管理的著名革命恐怖主义事件,包括在戈什兄弟领导下,早期企图暗杀英属印度政权官员的行动。与此同时,在马哈拉什特拉和旁遮普也出现类似的激进民族主义情绪。

印度民族主义透过印度社群,也在遥远的巴黎和伦敦取得进展。在伦敦,由夏姆吉·克里希纳·瓦尔玛资助的印度之家,因其倡导并为印度民族主义事业中的暴力辩护而受到越来越多的审查。此主张在英国的印度学生以及巴黎印度协会的印度侨民中取得狂热的追随者。到1907年,透过印度民族主义者比卡吉·鲁斯托姆·卡玛夫人与俄国革命家尼古拉斯·萨夫兰斯基(Nicholas Safranski)的联系,包括孟加拉革命者在内的印度团体,以及维纳耶克·达莫德尔·萨瓦尔卡领导下的印度之家,获得制造炸弹的手册。印度之家也是武器和煽动性文献的来源,这些物品迅速在印度散播。除《印度社会学家(The Indian Sociologist)》之外,萨瓦尔卡撰写的《祖国万岁(Bande Mataram)》和《哦,烈士们!(Oh Martyrs!)》等小册子赞颂革命暴力。当时印度发生的多起政治暴力事件(包括暗杀)中,都发现来自印度之家的直接影响和煽动。[116][117][118]在萨瓦尔卡于孟买受审时,针对他的两项指控,其中一项是教唆1909年12月阿南特·卡内尔谋杀纳西克地区治安官 A.M.T.杰克逊。所使用的武器直接透过一名意大利信使,追溯到印度之家。罗拉特报告指出,前印度之家成员M.P.T.阿查里亚(M.P.T. Acharya)和 V.V.S.艾耶尔(V.V.S. Aiyar)协助并影响政治暗杀活动,包括谋杀罗伯特·德埃斯库特·阿什的事件。[116]法国警方强烈暗示,巴黎-萨夫兰斯基间的联系涉及1907年在孟加拉企图让载有副总督安德鲁·弗雷泽爵士的火车脱轨事件。[119]

据信海外民族主义者的活动已动摇英属印度陆军中一些本土团的忠诚度。[120]马丹拉尔·丁格拉刺杀英国军官寇松·威利勋爵的事件受到高度宣传,导致英国加强对印度民族主义的监视和压制。[121]紧随这些事件之后的是1912年对印度总督的暗杀企图。此后,以印度之家、实践协会、旁遮普省民族主义者组成的核心网络,以及北美印度侨民和劳工中兴起的民族主义为基础,一场不同的运动开始在北美迦达尔党中出现。这场运动最终演变为由拉什·贝哈里·博斯和哈尔·达亚尔领导的第一次世界大战期间的印度-德国阴谋。

然而在甘地运动兴起后,开始缓慢地吸收这些不同的革命团体。孟加拉实践协会在1920年代开始远离其暴力哲学,当时其许多成员与国大党和甘地的非暴力运动紧密结合。在1922年甘地的非暴力不合作运动崩溃之后,革命民族主义暴力活动再次死灰复燃。在孟加拉,与协会相关的团体在苏利耶·森和赫姆钱德拉·卡农戈的领导下进行重组。所发生的一连串暴力事件导致在1920年代初颁布《孟加拉刑法修正案》,法案恢复《印度防御法案》中规定的监禁和拘留权力。旁遮普和孟加拉的革命组织残余在印度北部进行重组,主要是在萨钦德拉纳特·萨尼亚尔的领导下,与钱德拉·谢卡尔·阿扎德在印度北部创立印度斯坦社会主义共和协会(HSRA)。

HSRA受到左翼意识形态的强烈影响。著名的卡科里阴谋案(火车劫案)主要是由HSRA的成员所为。英国政府指控许多孟加拉的国大党领袖,特别是苏巴斯·钱德拉·博斯,在这一时期与革命组织有联系并提供庇护。革命的暴力和激进哲学在1930年代再次复苏。协会和HSRA的革命者参与吉大港军械库突袭、卡科里阴谋案以及其他针对英属印度行政当局和英国官员的企图。钦德拉纳特·萨尼亚尔指导HSRA的革命者,包括巴格特·辛格和贾廷德拉·纳特·达斯等人,指导内容包括武器操作和炸弹制造。[122]在1929年4月8日,巴格特·辛格和巴图克什瓦尔·杜特向中央立法议会内投掷一枚炸弹,以抗议《公共安全法案(Public Safety Bill)》和《贸易纠纷法案(Trade Disputes Bill)》的通过,同时高呼"革命万岁"的口号,在这起炸弹事件中无人死亡或受伤。巴格特·辛格在炸弹事件后自行投案,受到审判。苏克德夫(Sukhdev)和拉杰古鲁(Rajguru)也在炸弹事件后的搜捕行动中受到逮捕。经过审判(中央议会炸弹案,Central Assembly Bomb Case)后,巴格特·辛格、苏克德夫和拉杰古鲁于1931年被绞死。阿拉马·马什里奇创立哈克萨尔运动,目的是特别引导穆斯林参与"自治"运动。[123]

- 该运动的一些成员加入当时由苏巴斯·钱德拉·博斯领导的印度国民大会党。

- 另一些成员则更倾向于共产主义。

《起义时代》分支于1938年正式解散。在1940年3月13日,乌达姆·辛格在伦敦枪杀殖民政府文职官员迈克尔·奥德怀尔(这是最后一次在印度境外的政治谋杀案),此人被普遍认为需为阿姆利则惨案负责。然而革命运动逐渐融入甘地运动。随着政治形势在1930年代末变化 - 主流领袖开始考虑英国提供的多种选项,以及宗教政治开始发挥作用 - 革命活动逐渐衰退。许多过去的革命者透过加入国大党和其他政党(特别是共产党)而进入主流政治,而许多活动家则被关押在全国各地的监狱中。身在英国的印度人透过加入印度联盟和印度工人协会而参与在英国的革命活动。[124]

上述不同组织在成立后的短时间内就成为大规模警察和情报行动的焦点。

- 针对实践协会的行动,促成加尔各答警察特别部门成立。

- 针对印度之家的情报行动促成印度政治情报处成立,该机构后来发展成为今日的印度情报局。

领导针对迦达尔运动和印度革命者的情报与任务部门是MI5(g)分部,且一度涉及平克顿侦探事务所。在不同时期领导或参与针对印度革命者的警察与情报行动的著名官员包括:

- 约翰·沃林格

- 罗伯特·内森爵士

- 哈罗德·斯图尔特爵士

- 弗农·凯尔爵士

- 查尔斯·史蒂文森-摩尔爵士

- 查尔斯·泰加特爵士(Sir Charles Tegart),及

- W. 萨默塞特·毛姆。

实践协会在第一次世界大战期间于孟加拉构成的威胁,连同旁遮普迦达尔起义的威胁,促成《1915年印度防御法案》的通过。这些措施导致与该组织相关的许多革命者被逮捕、拘留、流放和处决,并成功地将协会的东孟加拉分支粉碎。战后,罗拉特委员会建议延长《印度防御法案》(即《罗拉特法案》),以阻止该协会在孟加拉和迦达尔运动在旁遮普死灰复燃。

由阿鲁里·西塔拉马·拉朱领导发生于1922-1924年件的马尼扬叛乱,由一支部落领袖和其他同情者组成的队伍与英属印度政权进行游击战。当地人称拉朱为"马尼扬维鲁杜"("Manyam Veerudu"),意为" 丛林英雄" 。当《1882年马德拉斯森林法案》通过后,限制部落人民在森林中自由移动,使他们无法从事传统的"波杜"(podu,即刀耕火种)农作。拉朱在马德拉斯管辖区的马尼扬森林(于今日的安德拉邦)发起一场抗议运动。拉朱受到孟加拉革命者爱国热情的鼓舞,袭击钦塔帕莱(Chintapalle)、兰帕乔达瓦拉姆(Rampachodavaram)、达曼纳帕利(Dammanapalli)、克里希纳德维佩塔(Krishnadevipeta)、拉贾沃曼吉(Rajavommangi)、阿达蒂加拉(Addateegala)、纳尔西帕特南(Narsipatnam)和安纳瓦拉姆(Annavaram)及周边的警察局。拉朱和他的追随者盗走枪支弹药,并杀害数名英属印度军官,包括在达曼纳帕利附近被杀的斯科特·考沃德(Scott Coward)。[125]英国的镇压行动从1922年12月开始,持续近一年。拉朱最终在钦塔帕利的森林中被英军困住,然后绑在一棵树上,以步枪射杀。[125]

卡拉拉-潘戈德抗争是针对英属印度政府的约39场抗议活动之一。印度内政部后来公布印度境内约38场运动/斗争,认为它们是最终促成"自治"并结束英属印度政权的活动。在万奇纳坦口袋里发现的一封信中,陈述以下内容:

来自英格兰的野蛮人(mlechas)占领我们的国家,践踏并摧毁印度教的永恒正法(Sanatana Dharma)。每个印度人都在努力驱逐英国人,争取"自治"(swarajyam),并恢复永恒正法*。我们的罗摩、湿婆、黑天)、戈宾德·辛格上师、阿周那都曾统治我们的土地并保护所有的正法。但有人在这片土地上却在安排为乔治五世加冕。他是一个野蛮人,一个吃牛的肉的人。三千名马德拉斯人已经发誓,一旦乔治五世踏上我们的国土,就会将他杀死。为让其他人知道我们的意图,我这个团体中最微不足道的人,在今天完成了这项行动。这是印度斯坦的每个人都应当视为自己的责任。我将杀死罗伯特·德埃斯库特·阿什。他来此是为在这个曾被伟大皇帝(Samrat)统治的光荣土地上,庆祝吃牛肉的国王乔治五世加冕。我这样做是为让他们明白,那些妄图奴役这片神圣土地的人,会有什么下场。作为他们当中最微不足道的一员,我希望透过杀死罗伯特·德埃斯库特·阿什来警告乔治五世。

我赞美您,祖国. 我赞美您,祖国. 我赞美您,祖国

- -万奇纳坦

印度"自治"运动的最终进程

国大党于1937年举行省级选举,在11个省份中的7个赢得执政权。强烈表明印度人民对彻底"自治"的支持。当第二次世界大战爆发时,总督林利思戈在未咨询当选的印度代表的情况下,单方面宣布印度成为属于英国一方的参战国。国大党为反对林利思戈的行动,整个领导层辞去省级和地方政府的职务。而穆斯林和锡克教徒则强烈支持参战,并在伦敦取得巨大的声望。数百万印度人无视国大党的抵制,支持战争,事实上,英属印度军队在战争期间成为世界上最大的志愿部队,人数达到250万。[126]

甘地特别是在1940年的不列颠战役期间,抵制来自党内外要求发动大规模公民不服从运动的呼吁,他声明不寻求在一个被摧毁的英国废墟中实现印度的"自治"。国大党在1942年发起"退出印度"的呼吁。其间发生一些暴力事件,英属印度政权进行严厉镇压,并逮捕数以万计的国大党领袖,包括所有主要的国家和省级人物。直到1945年战争即将结束时才将他们释放。"自治"运动还包括由潘迪特·普拉萨德·比斯米尔领导、拉金德拉·拉希里策划的卡科里阴谋案,以及自由印度临时政府。自由印度临时政府的主要领导者苏巴斯·钱德拉·博斯曾是国大党的前任领袖。博斯从战争初期开始就加入轴心国来对抗英国。

总结

视角

"退出印度"运动(亦称Bharat Chhodo Andolan)是印度的一场公民不服从运动,于1942年8月8日开始。发起这场运动是为响应甘地关于印度人立即实现"自治"的呼吁,以及反对派遣印度人参加第二次世界大战。他要求所有教师离开学校,其他印度人也辞去各自的工作来参与这场运动。由于甘地的政治影响力,他的请求得到很大部分民众的响应。国大党领导此运动,要求英国将政治权力移交给一个代议制政府。

甘地和他的追随者在运动期间继续对抗英国的统治,使用非暴力手段。他在这次运动中发出他著名的讯息:"不自由,毋宁死"("Do or Die!"),这则讯息传遍整个印度社群。这场运动也直接向妇女喊话,称她们为"训练有素,争取印度自由的战士",要求她们(对抗英国统治的)战争必须持续下去。

战争爆发时,国大党于1939年9月在沃尔塔举行的工作委员会会议上,通过一项有条件支持对抗法西斯主义的决议。[127]但当他们要求以自治作为回报时,遭到拒绝。英国政府在1942年3月面对:

- 一个日益不满,且仅不情愿地参与战争的印度。

- 欧洲和东南亚战局的恶化。

- 印度士兵(尤其是在欧洲)和于南亚次大陆平民中日益增长的不满情绪。

而派遣一个由斯塔福德·克里普斯率领的代表团前往印度(后称为克里普斯使团)。使团的目的是与印度国民大会党谈判,达成一项协议,以换取印度在战争期间的全面合作,回报是将权力逐步下放和分配,从王室和总督移交给当选的印度立法机关。然而谈判以失败收场。原因是该协议未能解决实现"自治"的时间表这个关键要求,参与争取自治者而言是完全不可接受。[128]为迫使英属印度政权满足其要求,以获得彻底"自治"的明确承诺,国大党决定发起"退出印度"运动。

这场运动的目的是透过挟持同盟国的战事行动,迫使英国政府回到谈判桌。甘地在8月8日于孟买的戈瓦利亚坦克公园(现已更名为八月革命广场,(August Kranti Maidan))发表"不自由,毋宁死!"口号,最能形容他对这场运动所预见的决心 -一种坚定但被动的抵抗。然而在甘地发表演说后的不到24小时内,几乎整个国大党的领导层就被拘捕及囚禁,绝大多数国大党成员在余下的战争时期均为阶下囚。

"退出印度"决议在全印国大党委员会的孟买会议上获得通过。该草案提议,如果英国不答应要求,就发起一场大规模的公民不服从运动。然而这是一个极具争议性的决定。甘地敦促印度人遵循非暴力的公民不服从。要群众要像一个主权国家的公民那样行事,不必听从英国的命令。英国人当时已经对日军逼近印度-缅甸边境感到警惕,因此在第二天就采取逮捕行动:

- 将甘地囚禁在浦纳的阿迦汗宫。

- 国大党工作委员会(全国领导层)被一并逮捕,并囚禁在艾哈迈德讷格尔堡(Ahmednagar Fort)。

- 彻底取缔国大党。

由于群众失去领导,抗议活动转向暴力。全国各地举行大规模的抗议和示威。工人集体缺勤,并发起罢工。这场运动也出现了大规模的破坏行为:

- 印度地下组织对盟军的补给车队进行炸弹袭击。

- 政府大楼被纵火焚烧。

- 电线被切断。

- 交通和通讯线路被截断。

这些破坏活动在几周内受到控制,对战争工作几乎没影响。这场运动很快变成一场失去领导者的反抗行动,其中许多行为偏离了甘地的非暴力原则。全国的许多地方的地方地下组织接管这场运动。

所有其他主要政党都拒绝"退出印度"计划,其中大多数与英国人密切合作,土邦王公、文职部门和警察也是如此。全印穆斯林联盟支持英属印度政权,并且在成员数量和对英国的影响力上都迅速增长。[129][130]

争取印度"自治"的几个政治派别都对"退出印度"运动表达反对。像印度教大会这样的印度教民族主义政党公开反对这一呼吁,并抵制"退出印度"运动。[131]当时的印度教大会主席维纳耶克·达莫德尔·萨瓦尔卡甚至写一封题为"坚守岗位"的信件,他在信中指示那些恰好是"市政机构、地方团体、立法机关的成员,或在军队中服役的"印度教大会成员"在全国各地坚守他们的岗位",不惜任何代价都不得加入"退出印度"运动。[131]

另一个印度教民族主义组织,同时也是印度教大会附属机构的国民志愿服务团(RSS),自从1925年由K.B. 赫德格瓦创立以来,就一直有与反英,争取印度"自治"运动保持距离的传统。到1942年,由M.S.高瓦卡领导的RSS,也完全没有参与"退出印度"运动。英属印度孟买政府因此对RSS表示赞赏,并指出:

该协会一直严格遵守法律,特别是避免参与1942年8月爆发的骚乱。[132]

英国政府声明,RSS根本没有支持任何公民不服从运动,因此,他们其他的政治活动(即使令人反感)也可被忽视。[132]英国政府还坚称,在印度国民大会党发动和进行反英运动期间,RSS的会议上:

演讲者敦促协会成员与国大党运动保持距离,而这些指示普遍得到遵守。[133]

因此英国政府根本没对RSS和印度教大会进行镇压。

当时的RSS领导人M.S. 高瓦卡后来公开承认RSS没参与"退出印度"运动的事实。然而,这种在印度独立运动期间的态度,也导致该组织受到普通印度民众以及组织内部某些成员的质疑和愤怒。高瓦卡表示:

在1942年时,许多人心里也有强烈的民族情绪。协会在那时的日常工作仍在继续。协会决定不直接参与任何行动。"协会是无所作为的人的组织,他们的言论没有实质内容",这种看法不仅是外人说的,连我们自己的志愿者(swayamsevaks)也这么说。[134][135]

在"退出印度"运动期间,全国各地也发生多起针对英国官员的暴力事件。英国人逮捕数以万计的领袖,将他们囚禁直到1945年。英国政府最终意识到印度从长远来看是无法统治的,因此战后时代的问题变成如何优雅而和平地退出。

印度参加世界大战的决定遭到苏巴斯·钱德拉·博斯的强烈反对。博斯曾在1938年和1939年当选国大党主席,但后来因为意见不合而辞职,他在余生中对国大党仍有情感上的联系。他在辞职后成立自己的派系,与主流国大党领导层分离,该派系被称为"前进集团(Forward bloc)",成为持有社会主义观点的前国大党领袖的聚集中心。[136]随后博斯创立"全印前进集团(All India Forward Bloc)" 。加尔各答的英国当局于1940年将博斯软禁。他逃脱,并经由阿富汗前往纳粹德国,寻求希特勒和墨索里尼的帮助,以组建一支军队来对抗英国。由德国将领埃尔温·隆美尔在北非战场俘虏的印度战俘组成的自由印度军团因而成立。在德国军事态势急剧衰落之后,认为对印度的陆地入侵变得不符实际。希特勒建议博斯前往日本,之后再安排一艘潜水艇将博斯运送到日本控制下的东南亚,他在那里组建自由印度临时政府。这个流亡中的临时政府将日本的协作部队重组。印度国民军是在日本的帮助下,由印度战俘和东南亚的志愿印度侨民所组成。它的目标是以作战部队的形式抵达印度,并利用民众的怨恨来激励英属印度政权中的印度士兵发动起义。

印度国民军在缅甸的若开邦丛林中以及今日印度阿萨姆邦对抗包括英属印度军队在内的同盟国军队。他们与日本第15军一起围攻英帕尔和科希马。安达曼-尼科巴群岛被日军占领后,交给印度国民军。一些日本军官 - 即使是像藤原 岩市 这样致力于印度事业的人 - 也认为博斯在军事无能,并且是一个不切实际,且固执的人。他们认为他只看到自己的需求和问题,而无法看到日本人必须面对,更广阔的战争局势。[137]

印度国民军的失败归咎于后勤中断、日本供应不足以及缺乏训练。[138]自由印度军于1945年在新加坡无条件向英国投降。

苏巴斯·钱德拉·博斯于1945年8月18日因三度烧伤而亡,当时载运他的日军飞机在日本统治的福尔摩沙(即现在的台湾)坠毁。针对印度国民军成员的审判于1945年底开始(参见印度国民军审判),其中包括对关键人物沙阿·纳瓦兹·汗和普雷姆·萨加尔的备受瞩目的的联合军事法庭审判。许多国大党成员,包括特吉·巴哈杜尔·萨普鲁、阿鲁娜·阿萨夫·阿里和贾瓦哈拉尔·尼赫鲁,在争取释放印度国民军成员方面发挥有重要作用。[139]

皇家印度海军兵变是一场不成功的暴动。它始于1946年2月18日,皇家印度海军的印度水兵在孟买港的舰艇和岸上设施发起全面罢工和随后的兵变。这场兵变从孟买开始蔓延开来,得到整个英属印度地区从卡拉奇到加尔各答的支持,最终涉及78艘舰艇、20个岸上设施和10,000名水兵。[140][141]

即使在兵变取消后,抗议、大规模罢工、示威以及对兵变者的支持仍持续数天。这场事件清楚地向英属印度政府表明在危机时刻,印度军队已不再是普遍可依赖的支持力量。而且它更有可能成为点燃麻烦的火花来源,因为这个国家正迅速脱离以政治方式解决问题的局面。[142]

这场兵变以水兵向英国官员投降而告终。国大党和全印穆斯林联盟都参与说服印度水兵投降。他们谴责这场兵变,原因在于动乱带来的政治和军事风险。

主权与印巴分治

最后一任印度总督路易斯·蒙巴顿子爵于1947年6月3日宣布将英属印度分治为印度和巴基斯坦。随着《1947年印度独立法案》的迅速通过,巴基斯坦在1947年8月14日晚上11点57分宣布为一个独立国家。随后印度在1947年8月15日凌晨12点02分宣布成为一个主权和民主国家。8月15日成为印度的独立日,标志着英属印度的结束。同样在8月15日,巴基斯坦和印度都有权留在或退出英联邦。

随后发生印度教徒、锡克教徒和穆斯林之间的暴力冲突。总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁和副总理萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔邀请蒙巴顿在过渡期间继续担任印度总督。他于1948年6月被查克拉瓦尔蒂·拉贾戈巴拉查理取代。贾瓦哈拉尔·尼赫鲁于1947年5月宣布,任何拒绝加印度制宪议会的土邦将被视为敌对国家。帕特尔承担将土邦纳入印度联邦的责任,他以其"天鹅绒手套中的铁拳"("柔中带刚")政策来指导这项工作。印度动用军事力量将朱纳格特土邦、海得拉巴土邦和克什米尔整合进入印度联邦之内。[143]

由著名律师、改革家和达利特领袖B.R.安贝德卡领导的印度制宪议会,负责创建独立印度的宪法。制宪议会于1949年11月26日完成宪法的起草工作。印度共和国在1950年1月26日正式宣告成立。制宪议会选举拉金德拉·普拉萨德为印度第一任总统,接替总督查克拉瓦尔蒂·拉贾戈巴拉查理的职务。

随后:

印度在1947年实现"自治"之后,仍选择留在英联邦内,此后英国与印度之间的关系变得友好。两国在许多领域寻求更强的联系以实现互惠互利,并且两国之间也拥有深厚的文化和社会联系。英国有超过160万的印度裔人口。

参见

- 印度独立运动中的女性

注记

参考文献

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads