热门问题

时间线

聊天

视角

屏东县历史

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

屏东县原本为平埔原住民凤山八社,旧名阿猴,日治初期改阿缑,后因地处今高雄市半屏山之东而改名为屏东。

台湾历史、台湾历史年表 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 史前时期 | |||||||||||

| 荷治 1624-1662 |

西治1626-1642 | 原住民政权及部落 -1933 | |||||||||

| 明郑时期 1661-1683 |

|||||||||||

| 清治时期 1683-1895 |

|||||||||||

| 日治时期 1895-1945 |

|||||||||||

| 战后时期 1945 迄今 | |||||||||||

| 其他台湾系列 | |||||||||||

Remove ads

史前时期

今日的屏东县与高雄市在旧时为排湾族、马卡道族之领域。排湾族曾于该地东部山区建立大龟文、玛家、三地门等政权。又称“琅峤上十八社”或“大龟文十八社”,荷兰人称“塔卡波德”(Takabolder)。其中势力最大的大龟文酋邦以众多部落氏族或家系所构成,统治23个盟部[1]。而此时屏东平原上存在马卡道族凤山八社,即上淡水社、下淡水社、阿猴社、塔楼社、茄滕社、放索社、武洛社、力力社八个最大的原住民部落。[2]后清治时期巡台御史黄叔璥《台海使槎录》将台湾平埔族分为“北路诸罗番十种”及“南路凤山番三种”,其中“南路凤山番一”载上澹水(一名大木连)、下澹水(一名麻里麻仑)、阿猴、搭楼、茄藤、放索、武洛、力力八个部落。[3]

荷西时期

荷兰人在明朝政府的压力下,转往台湾发展,并派员勘查台湾各地港湾海岸,于1625年将屏东外海的小琉球绘制于地图上,命名为Mattysen。1633年开始动员白人及台南、高雄、屏东等地原住民协助入侵小琉球后,由于缺乏劳动力,荷兰人不仅招徕汉人也强行征用小琉球原住民俘虏供其奴役。到了1636年更因为此前的粮食缺乏问题一直未见改善,开始将小琉球原住民绑架往巴达维亚(今印尼雅加达),此后小琉球由荷兰人承包予汉人开垦。虽然汉人开垦成效不彰,使小琉球原住民一度为殖民当局重新考虑留下开发该屿,但最后仍陆续掳走残存的原住民[4]。

1632年6月17日,荷兰船只停泊在打狗海湾,有7个荷兰人遭当地原住民杀害。1633年11月23日,荷兰船只在打狗与尧港(其遗迹为今兴达港)之间的沙岸搁浅,有六、七个荷兰人遭当地原住民杀害。1634年10月8日,居住大员(安平)附近,已归顺荷兰的新港社,与南方冈山平原的搭加里扬社原住民决斗失败,请求荷兰协助作战。荷兰人为了报复以及扩张势力,派士兵11月3日由尧港登陆,11月5日在大岗山附近与搭加里扬人交锋,射杀5个搭加里扬人。1635年12月25日圣诞节,荷兰长官率士兵500人,和新港及其他社400至500人,发动搭加里扬之战,攻打位于新港(台南新市)南方约两天路程的搭加里扬社。搭加里扬人无法抵抗枪火的攻击,很快就溃败逃亡。荷兰军队进入村社时,村社已空无一人,就把房屋粮谷推倒,全部放火烧成灰烬。1636年2月4日,战败从高雄平原逃迁到屏东平原的搭加里扬主社,与上淡水、下淡水、搭楼三分社,一起派代表到大员 (台南)和荷兰签约,开始受统治。“搭加里扬之战”之后,从二层行溪至下淡水溪的高雄平原,全被荷兰人占有,已无高雄平埔原住民村社居住[5]。

搭加里扬之战以后,屏东平原上为马卡道族居住地,形成大小不一的番社,向荷兰纳贡。1655年《荷兰时代的番社户口表》记载,屏东地区有平埔族9,145人。在荷治时期前期,称霸屏东东部的大龟文社与东印度公司关系友善,大员当局对其也相当礼遇,南路地方会议中所使用的排湾族话,被荷兰人称为大龟文语。虽然如此,大龟文社在多数时间仍消极抵制地方会议,往往由长老派遣仆人代行或托借口缺席,大龟文社长老仅于1644年曾前往参加。大员当局希望大龟文社等三个社能迁往山下,大龟文社长老亦不断以借口拖延。1661年初,因为大龟文与平埔马卡道族和汉人长期的冲突纷争,大员当局对大龟文发动两次大规模征讨[6]。

Remove ads

明郑时期

在明崇祯年间,高屏溪东岸、沿海和小琉球已出现福建泉州移民。研究表明,1644年晋江李姓、1668年南安蔡姓及晋江王姓、1671年晋江林姓分批入垦现今琉球乡各地[7]。

郑成功治理台湾期间,阿猴社一带属于万年县管辖,后来又改为隶属万年州。当时郑成功曾派兵开垦到琅峤(今恒春)一带,并将这些区域分为八个平地社和山地社,这些区域包括了今日的里港乡、屏东市、万丹乡、新园乡、林边乡、乃至车城、恒春一带,都在今日屏东县内。郑成功曾尝试攻打恒春半岛山区一带之原住民但未果。

清治时期

1684年四月设立台湾府,隶属于福建省,并将明郑时期承天府、天兴州、万年州改为诸罗、台湾、凤山三县。今屏东隶属之。

今日屏东县地与嘉南平原隔了一条宽广的高屏溪(清朝时称为“下淡水溪”),交通相对不方便,且被视为瘴疠之地,因此早日鲜有汉人定居。郁永河在公元1697年来到台湾,曾写下“诸罗、凤山无民,所隶皆土著番人。”。所以早在公元1664年虽然有郑经大力推行屯田之制,或到清朝康熙统治台湾的中期之间,“下淡水溪”以东(当时分为“港东”“港西”两里)一带,大概都是以广东省嘉应州(即今之梅州市)客家族群来此地移民居多,且以杨、张、郑、古等四姓人家为前来拓垦的主要家族。客家先民约在康熙三十七年(1698年)沿着东港溪、麟洛河、武洛溪分成北中南三线进行开垦,是今日六堆的前身[8]。在康熙六十年(1721年)年朱一贵之乱时,客家人已在屏东平原上建立十三大庄与六十四小庄。

随着到今日屏东县境内的汉人逐渐增加,清代的凤山县,也在今日屏东县境(当时俗称为下淡水溪以东),设置“下淡水巡检分署”于此,等于是凤山县的派出单位,但不是真正的行政区。到了康熙六十年(1721年),同样也是漳州人的蓝鼎元,随堂兄南澳总兵蓝廷珍来台平定朱一贵事变,事后,蓝家等百余宗族、兵员未返,落脚阿里港(现为里港乡)。台湾开发初期,本县境内的闽南族群,在屏东市以北地区为漳州人移民为主,屏东市以南地区为泉州人移民为主,而屏东市本身是以泉漳族群混合。约到雍正十二年(1734年)后,屏东平原除了靠近排湾领土的地区之外,大部分皆被汉人占据,与马卡道族凤山八社社民呈现混居状态。1720年《凤山县志》记载:“自淡水溪以南,则汉番杂居,客人尤伙。”

康熙二十五、六年间,广东惠州、潮州二府的客籍垦民渡台垦殖,[9]初在台南东门城外谋生,后至罗汉门南界到林仔边溪口,沿下淡水、东港两溪拓垦。至康熙六十年,朱一贵事变之时,客籍垦民在下淡水溪一地已至少建立了十三大庄与六十四小庄的垦殖规模。

其时在下淡水溪流域一地垦殖的垦民包括了闽、粤二籍。其中闽籍垦民多来自漳州、泉州二府,也包括了少数来自汀州的客籍垦民。粤籍垦民则来自潮州府和惠州府。其中来自潮州府的潮阳、海阳、揭阳三县的垦民,由于其先祖原来皆是自闽入垦粤东,所以通行闽南语的潮汕片。而来自潮州府的程乡、平远、镇平三县和惠州府的兴宁、长乐二县的垦民,则为使用客语的客家垦民。[10]因此在清朝康熙年间台湾的拓垦历史上,来自粤省潮州府的垦民同时包含了使用二种不同方言的人群。[11] 同样地,“粤民”一词所指也一样包含了来自潮州通行潮汕片区的垦民以及来自惠州和潮州北部使用客语的垦民。不论来自闽或粤,垦民之间在生活互动上,是以福、客相聚,而不以闽、粤相分。[12]同为“粤民”,使用潮汕片的潮民和来自漳、泉的垦民“声气相通”,而客家垦民彼此之间又“自为守望”。[13]这种以语言上的差异所形成的认同直接影响了其后六堆民间团练的成员组成。[14]

雍正九年(1731年),清廷在万丹(今屏东县万丹乡)增设县丞驻守,管辖“淡水、枋寮口”等处。同时将下淡水巡检驻守的地方调到大崑麓(今屏东县枋寮乡大庄村)。雍正11年(1733年)为防汉番冲突于近山之山猪毛口设下淡水营,并于阿猴汛设目兵十名[15]。乾隆二十六年(1761年),因为阿里港(今屏东县里港乡)发展,变成“流民聚处、抢窃频闻”之地,凤山县县丞改驻守阿里港,同时将下淡水巡检移驻崁顶(今屏东县崁顶乡)。而在根据《重修凤山县志》(1764年)的记载,竹桥庄埤头街在乾隆时已经发展得相当热闹,内部有草店头、草店尾、中街、武洛唐街等热闹的地段,逐渐凌驾于县治兴隆庄之上。

乾隆二十九年(1764年),今日的屏东市由村落发展为初具规模的市街。到了道光十六年(1836年),官民合力建筑阿猴城堡垒,共有东、西、南、北等四个城门,至此,屏东市街建筑全部完成。同个时期,由于屯番制、守隘政策的推行,马卡道族开始往潮州断层迁移,渐渐形成如今日的分布。

1874年牡丹社事件,日本派兵约3600人侵犯台湾,攻打琅峤下十八社,北路日军驻扎于风港(枫港)。6月,部分琅峤上十八社(大龟文社)族人向日军归顺。8月,莿桐脚与崩山两庄(今枋山村)汉人受到攻击,请求日本保护,日军遂北上屯兵于莿桐脚崩山。是为牡丹社事件,在这之后清政府才重视台湾的海防事务,派沈葆桢到琅峤设海防,1875年,沈葆桢奏请进讨琅峤诸社,以唐定奎率淮军与乡勇数千,由南势湖往山地推进,在激战后攻破草山、竹坑等社。4月,虽清军受疫疾所扰,唐定奎亲自督军强攻内狮头社,大龟文出兵援助,但中伏而败,总头目之弟阿拉摆阵亡。之后清军再攻破外狮头社,总头目率众投降。

光绪元年(1875年),拆分凤山县率芒溪以南之地置恒春县,治今台湾屏东县东南恒春镇,属台湾府,此是屏东县域内置县之始。光绪十三年(1887年)改属台南府,同年恒春知县周有基将红头屿(兰屿)并入清帝国版图,隶属恒春县[16]。

1886年内文社、外文社归化清廷恒春县,清廷发给头目银元,责令内文社管辖其他番社共七社,外文社管辖其他番社共十二社,其中各社社内设立正副社长,设若干通事,并清算户口清册。清廷同时命各社不可互相戕害,若有纷争尽赴官府控诉[17]。

Remove ads

日治时期

日本领有台湾以后,台南府改为台南县,而府下的恒春、凤山两县改为新的台南县下的恒春、凤山两支厅。1896年这两个支厅自台南县切出为凤山县,并废支厅,县下改设辨务署,今屏东县范围共有阿里港(含高雄美浓)、阿猴、万丹、内埔、东港、枋寮、恒春等辨务署。1898年又废凤山县,这几个辨务署整并为阿猴(含高雄美浓)、潮州、东港、恒春四个办务署,并归台南县管辖。1900年,今高雄美浓自阿猴辨务署改划给蕃薯寮辨务署,潮州辨务署废除,辖区分隶阿猴、东港辨务署。1901年五月,恒春辨务署自台南县划出,升格为恒春厅,下辖恒春、枋山、蚊蟀三个出张所。同年11月,阿猴、东港二辨务署合并为阿猴厅,下设阿里港、内埔、万丹、东港、潮州庄、枋藔等六支厅,后废止内埔、万丹支厅;同时恒春厅下三出张所改制为支厅(恒春出张所辖区改为厅直辖,不设支厅)。1903年阿猴厅改称阿缑厅。1909年阿缑厅并入恒春厅、蕃薯藔厅(今大旗山地区),下辖10个支厅。

1914年大龟文社等排湾族人响应力里社反日,爆发南蕃事件。

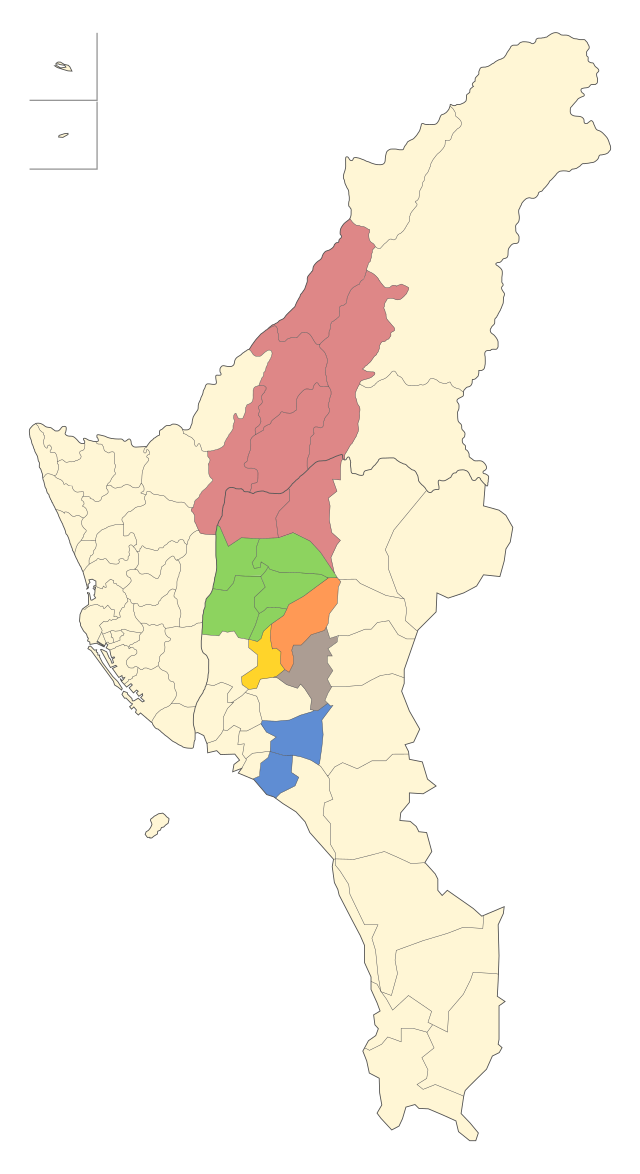

1920年,阿缑厅与台南厅的阿公店、凤山、打狗、楠仔坑四支厅合并为高雄州,今屏东县境内设屏东(初时含今高雄六龟、桃源、茂林,后改划旗山郡)、潮州、东港、恒春四郡,昭1933年除了四郡以外,将屏东郡管辖之屏东街升格为屏东市。

Remove ads

战后时期

民国三十四年(1945年)台湾脱离日本统治,四郡改制为高雄县下的四县辖区,而屏东市则改制为省辖市,民国三十五年(1946年),将万丹乡、长兴乡、九块乡划入屏东市。1949年3月,高雄县山地乡自原县辖区分离,成立高峰、雄峰二县辖区管辖。民国三十九年(1950年)调整行政区域,原并入屏东市的3乡,与高雄县屏东区的3乡、潮州区的1镇6乡、东港区的1镇4乡、恒春区的1镇2乡等19个乡镇,以及雄峰区的雾台、玛家、三地乡,和高峰区全域5乡,合并新设为屏东县,并废除县辖区,共辖有30个乡镇。民国四十年(1951年)将省辖屏东市降为屏东县辖市,成为屏东县县治,并自林边乡分出南州乡。民国四十四年(1955年)自长治乡分出麟洛乡。

前身为“关山越岭道”的南横公路于1968年7月动工,起点台南左镇,终点台东海端,为台湾南部一条横贯中央山脉的重要公路,最高点大关山隧道海拔2722米,1972年10月31日通车,历时4年4个月。施工期间大部分路段均为新辟道路,设计标准比照中部横贯公路施作,均采用传统人力方式修筑开辟,因工程甚为艰巨,共计有116位工作人员罹难,在天池设置长青祠以供悼念。[18]

日治时期就有兴建屏东和台东间横断铁道的计划,但是因施工困难等问题而未付诸实行。战后以施工较易、工期较短及经费较省的枋山线做为南回线的路线。1977年列入“十二大建设”并进行规划。1980年设立“南回铁路工程处”并着手动工开始兴建,1984年改以“继续完成南回铁路计划”并入“十四项重要建设计划”中,1985年7月卑南(台东)到知本段通车,1987年12月知本到太麻里段通车,1991年12月全线完工通车,自此台湾的环岛铁路系统终于完成。南回铁路西经枋寮车站,经古庄、大武、泷溪、金仑、太麻里、知本等地,途中穿越查留凡山、巴矢山,终点站为台东(卑南)车站。全线共修筑大、小桥梁158座,隧道35座,总长38,202米,最长的中央隧道长达8,070米[19]。

Remove ads

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads