热门问题

时间线

聊天

视角

菊头蝠科

翼手目的一科哺乳动物 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

菊头蝠科(学名:Rhinolophidae)是哺乳纲翼手目小蝙蝠亚目下的一科,其下仅有菊头蝠属(Rhinolophus)一个现生的属,包括6个亚属共约100种,广泛分布于非洲、亚洲和澳洲的热带及亚热带地区,在欧洲也有分布,另有一个已灭绝的属Palaeonycteris。菊头蝠属的蝙蝠俗称菊头蝠或蹄鼻蝠,与蹄蝠科的亲缘关系接近,两者约于3400万至4000万年前分家,后者过去曾被归入本科中。此类蝙蝠的生物地理演化史复杂,可能有许多隐存种尚未被发现,已发表物种中也有些可能不存在明显基因分歧而应属同种。

菊头蝠为中小型的小蝙蝠,毛色为红棕色、橘红色或黑色,俗名“蹄鼻蝠”得名自其马蹄铁状的鼻叶,有助于回声定位,它们产生声纳的占空比长,听觉相当发达;以昆虫与蜘蛛为食;目前对其婚配系统的了解仍少,多配偶制与单配偶制的物种皆有,孕期约为7周,每胎一般只产下一个幼仔,寿命约为6至7年,但曾有马铁菊头蝠存活超过30年的纪录。

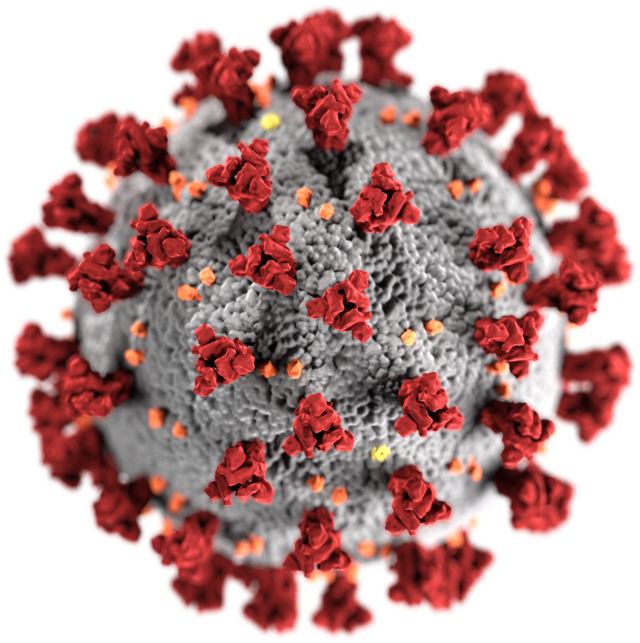

许多种菊头蝠在漠南非洲、东南亚与南亚某些地区被人类食用或药用。许多研究显示菊头蝠身上带有多种SARS相关冠状病毒,可能为其自然宿主,造成严重疫情(SARS事件与COVID-19疫情)的冠状病毒SARS-CoV和SARS-CoV-2可能皆是源于菊头蝠的病毒。

Remove ads

分类历史

1799年法国博物学家贝尔纳·热尔曼·德·拉塞佩德描述发表了菊头蝠属,包括今属菊头蝠属和蹄蝠属等菊头蝠超科的物种[1][2](p. xii),当时归属于蝙蝠科之下。1825年英国动物学家约翰·爱德华·格雷将蝙蝠科分为两个亚科,其中之一即为菊头蝠亚科(Rhinolophina)[3]。1836年英国动物学家托马斯·贝尔将菊头蝠亚科提升至科的层级,即菊头蝠科[4],因此贝尔有时被认为是本科的命名者[5],但多数文献仍以格雷为命名者[4][6]。

许多动物学者曾尝试分拆菊头蝠属,1816年英国动物学家威廉·埃尔福德·里奇提出了新属Phyllorhina,格雷于1847年与1866年分别提出了Aquias与Phyllotis两新属,1867年德国博物学家威廉·彼得斯提出了新属Coelophyllus。1876年爱尔兰动物学家乔治·爱德华·道布森提出将菊头蝠科分为菊头蝠亚科和Phyllorhininae(蹄蝠类)两个亚科,1907年美国动物学家格里特·史密斯·米勒进一步将蹄蝠提升为一独立的科蹄蝠科[2](p. xii),但直至2000年代早期都还有学者将蹄蝠类视为菊头蝠科下的物种[7],如今学者已大多同意将两者分为不同的科[8][9]。在蹄蝠类分出后,又有学者曾尝试继续分拆菊头蝠属,分别在1934年与1951年提出Rhinolphyllotis和Rhinomegalophus等新属,但未获多数学者认同[2](p. xii)。

1905年丹麦动物学家克努·安德森将菊头蝠属的物种分为6个种群(R. simplex、R. lepidus、R. midas、R. philippinensis、R. macrotis与R. arcuatus)[2](p. xiii),后来种群的归属多次更动,2003年Csorba等人将菊头蝠属分成6个亚属(Aquias、Phyllorhina、Rhinolophus、Indorhinolophus、Coelophyllus与Rhinophyllotis)共15个种群[2][10]。菊头蝠属大致可分为非洲类群与东方类群两大演化支[7]。

Remove ads

形态

菊头蝠为中小型的小蝙蝠[8],体长为3.5至11公分,前肢长3至7.5公分,体型较小的物种小蹄鼻蝠重4至10公克,体型较大的马铁菊头蝠则重16.5至28公克。菊头蝠的毛色因物种而异,黑色、红棕色与橘红色者皆有[11][12],腹部毛色一般较背部浅[11]。多数物种的毛长且柔软,大菊头蝠与小绒菊头蝠的毛特别长且质地似羊毛[12]。

菊头蝠与其他蝙蝠一样胸前具有一对乳头,雌蝠在腹部还有一对不具乳腺的假乳头,为幼仔附着之处(蹄蝠科、凹脸蝠科、假吸血蝠科与鼠尾蝠科等菊头蝠超科的其他类群也具有假乳头)[13],部分物种的雄蝠腋窝也有一对假乳头[8]。

菊头蝠的鼻上有称为鼻叶的大型叶状突起物[8],其型态为物种鉴定的依据[14],菊头蝠的俗名蹄鼻蝠(英语:horshoe bat)即是因鼻叶的正面形似马蹄铁状而得名[8],鼻叶可细分为鞍(sella)、柳叶刀状结构(lancet)与马蹄铁状结构(horseshoe)等部分,其中鞍为鼻叶中部的一突起;柳叶刀状结构位于鼻叶上部,呈倒三角形,往上延伸至双眼中间;马蹄铁状结构则位于鼻叶下部、上唇上方,外观平坦[14]。

菊头蝠的耳朵较大,呈叶状,缺乏耳屏但对耳屏相当明显;其眼睛很小[8];典型的齿式为1.1.2.32.1.3.3,但有时缺乏上下方中间的前臼齿[2](p. xi),相较于多数蝙蝠出生时仍有乳齿,随后才快速替换成恒齿[15],菊头蝠的幼仔仍在母亲子宫内时就会失去乳齿[11],出生时即有犬齿可用来咬附在母亲身上[16]。

菊头蝠胸部的前胸骨(presternum)、第一对肋骨、第二对肋骨的一部分、第七块颈椎骨以及第一块胸椎骨相互融合成一环状结构[2](p. xi),与其在静止时进行回声定位的能力有关[17];其手指除第一指有两块指骨,其他指都有三块指骨[11],脚趾则皆有三块趾骨[2](p. xi),相较之下与其相近的蹄蝠科蝙蝠脚趾皆是两块趾骨组成[8]。

分布

菊头蝠主要分布于旧大陆的热带与亚热带地区[8],即生物地理学上的旧热带界,也有少数物种分布于古北界南部[18],在非洲、亚洲、欧洲与澳洲皆有分布[7],其中马铁菊头蝠分布的范围最广,包括欧洲、北非、日本、中国与南亚等地,有些物种则为特有种,如安达曼马蹄蝠仅分布于安达曼群岛[12]。菊头蝠可栖息于大楼、洞窟、树洞与树林中等多种环境,其中有些物种会在洞窟中冬眠[19]。

习性

菊头蝠的眼睛很小且视野被鼻叶遮挡,视觉应不发达,而主要仰赖回声定位[12],其回声定位机制是蝙蝠中数一数二复杂的[20]。菊头蝠仅发出固定频率的声波[21](在蝙蝠声波中算频率较高的),其占空比(有荷比)长,在声波周期中有超过30%的时间发出讯号,此系统有助于在树叶茂密处寻找移动中的猎物[20][注 1],充满皱折的鼻叶可能有助于集中发出的声波讯号,有类似抛物面镜的功能,并避免自己发出的讯号传进耳朵而造成干扰[21]。多数菊头蝠将能量集中在声纳的第二泛音,贵州菊头蝠与菲律宾菊头蝠是少数将能量集中在第一泛音的物种[23]。

菊头蝠的听觉相当发达,其耳蜗结构复杂[8],可侦测回传的多普勒讯号[2],进行回声定位时两耳可独立摆动,头部也会上下或左右移动[8]。菊头蝠属中耳朵较短的物种发出的声纳频率通常较高,两者呈负相关[23]。

Remove ads

菊头蝠主要以昆虫为食,有时也取食蜘蛛等小型节肢动物[11],主要有两种掠食方式,一为在低处缓速飞行以捕食猎物,一为停栖捕食(perch feeding),即在停栖处等待猎物飞过再起飞捕食[2](p. xi)。菊头蝠不像蝙蝠科的蝙蝠一样可用基片(Uropatagium,后肢间的皮膜)捕抓猎物,不过马铁菊头蝠有用翅膀前端的指头抓取猎物、再送至口中的纪录[8][24]。绝大多数的菊头蝠为夜行性,在夜间捕食,马来西亚刁曼岛的短翼菊头蝠会在白天捕食,可能是因为该岛上没有会捕食蝙蝠的日行性鸟类掠食者[25]。

蝙蝠在野外的天敌不多[26],已知鹰、隼与猫头鹰等鸟类会捕食菊头蝠[27][28],有些菊头蝠停栖在洞窟中时可能被蛇类捕食[29],此外家猫也可能为其天敌[30],曾有研究在猫的粪便中发现马铁菊头蝠的残骸[31]。

菊头蝠可能被多种寄生虫感染,外寄生虫包括埃螨属的螨、蛛蝇科与蝙蝠蝇科的蝇[32]、硬蜱属的蜱[33]以及Rhinolophopsylla属的跳蚤[34],内寄生虫则有Lecithodendrium、Plagiorchis和Prosthodendrium属的吸虫[35]以及Potorolepsis属的绦虫[36]。

目前对菊头蝠的交配系统所知仍有限,2000年的一篇文章提到当时仅有4%的菊头蝠有关于交配系统的观察纪录。马铁菊头蝠应为多配偶制(一夫多妻)的物种,雄蝠会建立、防御其领域并吸引多只雌蝠与之交配,小绒菊头蝠则为单配偶制(一夫一妻)[37]。有些物种(特别是温带的物种)于秋季繁殖,有些则于春季繁殖[11]。许多菊头蝠有雌性精子存储(FSS)的行为,即交配后精子会先储存在雌蝠体内而不立刻与卵子结合,在温带的物种中尤为常见[2](p. xi);另外有些菊头蝠(如Rhinolophus landeri)有胚胎滞育的现象,虽精子在交配后立即与卵子结合,但合子经过一段时间的延迟后才会着床于子宫壁[8]。马铁菊头蝠的雌蝠若在受精后蛰伏,其胚胎也会延后发育,使其受精至生子的孕期可能为两至三个月不等[38]。一般菊头蝠孕期约为7周,个体于2岁时达到性成熟,寿命约为6至7年,但曾有马铁菊头蝠存活超过30年的纪录[11]。

Remove ads

多数菊头蝠有一定社会性,虽独自猎食但会群居生活[11],由上千只蝙蝠组成一种群[2](p. xi),有些物种(如西班牙菊头蝠[39]、小蹄鼻蝠[40]与鲁氏菊头蝠[41])怀孕与哺乳中的雌蝠在繁殖季时会组成生殖群集,其他时间则为雌雄聚居。另外也有些物种的菊头蝠为独居生活[2](p. xi)。

有些菊头蝠会蛰伏或冬眠,会蛰伏的物种包括生存于热带、亚热带与温带者[42],蛰伏时其体温会降低至摄氏16度,代谢率大幅下降[43],长时间的蛰伏即为冬眠[44],会冬眠的物种大多为生存于温带地区者[42]。

演化

菊头蝠科的最近共同祖先于距今约3400万至4000万年前的始新世与蹄蝠类分家[7][18],在欧洲、非洲与澳洲均有菊头蝠的化石出土[12]。菊头蝠演化的历史生物地理学尚不清楚,2010年的一篇研究主张其起源于亚洲,且亚洲与非洲的演化支在渐新世时皆发生了快速的辐射演化[7];一篇2019年的研究发现中国的楔鞍菊头蝠与日本的日本菊头蝠(R. nippon)和一些非洲菊头蝠的亲缘关系可能比和其他亚洲菊头蝠的关系更为接近,显示其演化史相当复杂[18]。

一篇2016年的分子系统发生学研究结果显示菊头蝠科为蹄蝠科的姐妹群[45]。

| 蝙蝠 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

菊头蝠科仅有菊头蝠属一个现生的属,两者均为单系群,截至2019年菊头蝠属下共有106种物种,为蝙蝠中物种次多的属(仅次于鼠耳蝠属),且有学者认为漠南非洲还有许多未被描述的菊头蝠属物种,有研究显示当地可能有多达12个隐存种。另外,本属许多物种可能没有明显的遗传分歧,故应视为同种,例如卡胡兹菊头蝠与鲁文佐里菊头蝠;戈隆戈萨菊头蝠、罗德西亚菊头蝠与北非菊头蝠;以及史密瑟氏菊头蝠、柯恩氏菊头蝠与马布菊头蝠等[18]。除菊头蝠属外,本科还有一个已灭绝的属Palaeonycteris,生存年代为早中新世,其化石在法国圣热朗勒皮出土[46][47]。

与人类关系

菊头蝠为多种冠状病毒的自然宿主。2003年SARS事件后,研究人员在中国各地的多种菊头蝠身上发现与SARS-CoV相似的病毒株(SARSr-CoV),以自中华菊头蝠样本中发现的最多,也有自马铁菊头蝠、大耳菊头蝠、小菊头蝠、中菊头蝠与布腊氏菊头蝠样本中发现者[48][49]。2005年,研究人员发表了HKU3、Rf1、Rm1与Rp3等SARS相关病毒株,分别在中华菊头蝠、马铁菊头蝠、大耳菊头蝠与皮氏菊头蝠身上发现[50][51];2015年又发表了WIV1与SHC014两病毒株,皆采自中华菊头蝠,与SARS-CoV的相似度比前述四种病毒株更高[52],且可能具跨越物种感染人类的潜力[53][54];2016年发表了迄今发现与SARS-CoV全基因组相似度最高的蝙蝠病毒WIV16病毒,相似度达96%,为自云南的中华菊头蝠身上发现[55];2017年发表了自云南一处洞窟中的菊头蝠(中华菊头蝠为主)发现的多个病毒株,包括与SARS-CoV分别在基因组各区域高度相似者,显示SARS-CoV可能是由这些病毒株(或相关病毒株)经基因重组产生[56]。以上蝙蝠病毒株的发现,皆支持中华菊头蝠可能为感染人类的SARS-CoV之源头,其病毒株经多次基因重组后溢出至市场中的果子狸(果子狸SARS冠状病毒),再传播给人类[57][58]。

截至2021年1月[update],SARS-CoV与相关病毒株的系统发生树:

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SARS-CoV-2 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

蝙蝠病毒

果子狸病毒

人类病毒

2020年1月2019冠状病毒病疫情甫爆发时,研究人员发现自浙江舟山菊头蝠中发现的ZC45病毒与ZXC21病毒是当时已知核酸序列与造成疫情之SARS-CoV-2最接近的病毒,相似度约为88%[63],但不久后即发现自云南中菊头蝠样本中采集的RaTG13病毒和SARS-CoV-2相似度更高,达96.2%,SARS-CoV-2很可能起源自菊头蝠[64],但传播至人类的途径仍不明朗,随后又有另一种自云南马来亚菊头蝠身上采得的冠状病毒(RmYN02病毒)发表[65]。中国海关截获自东南亚走私的马来穿山甲因也带有和SARS-CoV-2相似的病毒(穿山甲冠状病毒),被怀疑为其中间宿主[66],但仍未被证实[67]。后来日本、柬埔寨与泰国的菊头蝠中也发现了和SARS-CoV-2相似的冠状病毒[68]。

SARS-CoV-2与相关病毒株的系统发生树[68][69] :

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

SARS-CoV 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

蝙蝠病毒

穿山甲病毒

人类病毒

除冠状病毒外,菊头蝠身上还可能带有正呼肠孤病毒、黄热病毒或汉他病毒等其他病毒。小菊头蝠与小蹄鼻蝠身上曾发现带有不同类型的哺乳动物正呼肠孤病毒(MRV),但尚无证据显示其可感染人类[75];印度南部的鲁氏菊头蝠身上曾被发现带有可造成一种蜱传病毒性出血热的凯萨努森林病毒(属黄热病毒)[76];中国的中菊头蝠、中华菊头蝠与角菊头蝠身上曾发现有龙泉病毒(属汉他病毒)[77]。

相较于大型蝙蝠,菊头蝠等小型蝙蝠较少被人类作为食物来源,但仍有许多物种在漠南非洲与东南亚被人类猎食,在非洲被食用的物种包括鱼狗菊头蝠、几内亚菊头蝠、林菊头蝠、Rhinolophus hilli、Rhinolophus maclaudi与Rhinolophus ziama,马氏菊头蝠与广鞍菊头蝠则分别在缅甸和菲律宾被食用[78]。

除食用外,菊头蝠还在亚洲与非洲被用来入药,印度东北部的阿沃-那加人有用菊头蝠的肉来治疗哮喘的纪录;尼泊尔的内瓦尔人用菊头蝠与蹄蝠来制作“蝙蝠油”(Cikā Lāpa Wasa),将蝙蝠的尸体浸泡在密封的芥子油中制成,蝙蝠油被当地人用来治疗“耳虫”(可能为传统文化中对偏头痛的解释)、秃头和麻痹等疾患[79]。塞内加尔据传有马拉博特(伊斯兰修士)用烟熏菊头蝠制作药水来治疗精神疾病者;越南则有一生技公司每年使用多达50公吨菊头蝠的粪便制药[80]。

保育

注脚

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads