热门问题

时间线

聊天

视角

达利特

印度种姓制度中的最低种姓 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

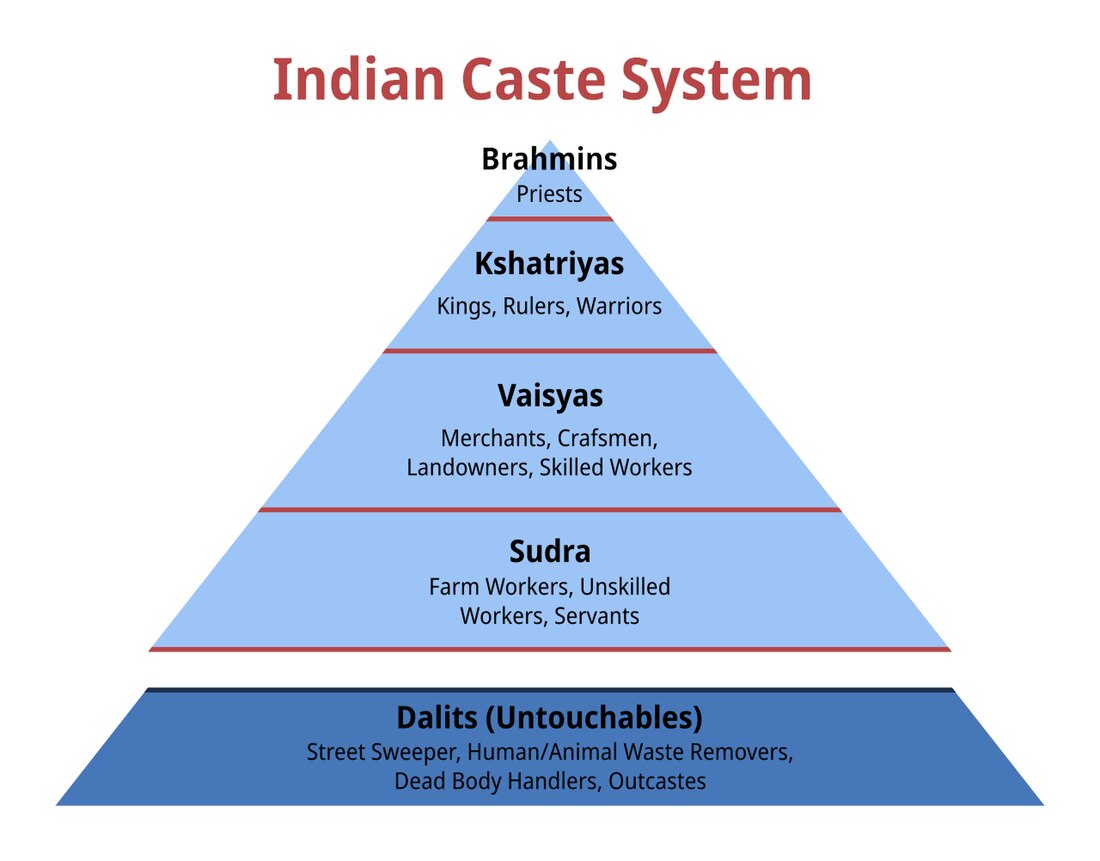

达利特(Dalit,英语 /ˈdælɪt/,源自梵语:दलित)意为破碎的/分散的,用以指称在印度次大陆的社会中被列为“不可接触者”(曾译为贱民)的人群,他们是该地区的种姓制度中最底层的群体。[7]也有人将其称为哈里扬(Harijan),字面意思是神之子或是哈里之子(Hari的意思是神,特别是指毗湿奴 )。[8]达利特被排除在四种瓦尔纳的种姓等级之外,被视为第五种瓦尔纳,亦称Panchama(Panchama在梵语中为第五的意思,参见第五吠陀)。因宗教与历史原由,达利特人群绝大多数集中在印度一国,在该国有超过两亿的人口,其他则分散于印度周边数个国家中。

虽然在1947年印度独立后已立法禁止对低种姓人士的歧视,但法条作用流于形式,社会上对达利特群体的歧视情况依然严苛,现今仍持续有达利特人希望借由改信其他宗教来脱离印度教和种姓制度的束缚。[9]

达利特人主要信奉印度教,但也有相当一部分人信仰佛教、锡克教、基督教和伊斯兰教。印度宪法将达利特人纳入表列种姓/在册种姓(Schedule Castes,SCs,参见表列种姓和表列部落)类别,赋予达利特人制度上的保护、平权行动(在印度称为保留政策)以及官方的资源及支持。

多位学者曾将达利特与日本的部落民、[10]韩国的白丁,[11]以及中世纪欧洲封建制度下的农民阶级[12]列为相等的地位。

Remove ads

词汇意义

"达利特"这个名称指的是那些被称为"不可接触者(untouchables)"(曾称为"贱民")的群体,以及其他身处传统印度教种姓制度之外的人。[13][14]印度经济学家兼改革家B.R.安贝德卡 (1891–1956年) 指出,"不可接触者"大约在公元400年左右进入印度社会,这是由于佛教与婆罗门教争夺霸权,后者胜出的结果。[15]一些印度教祭司曾与"不可接触者"交好,因此被降级到低种姓的地位。埃克纳特(一位被开除教籍的婆罗门)在中世纪的巴克提运动时期,曾为"不可接触者"的权利而奋斗。[16]

在1880年代后期,马拉提语中的"达利特" (Dalit) 被当时的社会运动人士乔蒂拉奥·富勒用来指称印度教社会中受压迫和被排斥的"贱民"和"不可接触者"。[17]"达利特"是梵语 दलित (dalita)的白话形式。在古典梵语中,这个用语的意思是"被分割的、被分裂的、破碎的、分散的"。到19世纪,这个用语被重新定义为"(一个人)不属于四种瓦尔纳之一者"。[18]这个用语可能最早是由在浦纳活动的乔蒂拉奥·富勒根据这个意义而使用,当时他用这个名词来描述过去的"不可接触者"遭受到其他印度教徒的压迫。[19]在1935年之前,"达利特"这个用语曾被用作印度人口普查中"受压迫阶级"分类的翻译,而经由安贝德卡(他本身也是达利特)的推广而普及,[20]他将所有受压迫的人,不论其种姓,都纳入达利特的定义之中。[21]它涵盖那些被排除在印度教四种瓦尔纳分类之外,并认为自己属于第五种瓦尔纳(自称为Panchama)的人群。[22]这个名称在1970年代随着激进达利特豹组织采用后,再次受到重视。[13]

英国籍社会法律学者奥利弗·门德尔松 (Oliver Mendelsohn) 和澳大利亚政治经济学家马丽卡·维齐亚尼在1998年的著作中写道,"达利特"这个字眼已经变得"高度政治化"。他们认为:"使用这个字似乎表达对当代"不可接触者"政治的适当声援,但将其作为一个通用名词仍存在重大问题。虽然这个字现在已相当普遍,但它仍然深深植根于由安贝德卡所启发的政治激进主义传统中。"两位学者进一步指出使用这个字可能会导致错误地将印度所有"不可接触者"都标签为被激进政治所团结的风险。[19]印度学者阿南德·特尔图姆德也发现一种否认这种政治化身份的趋势,例如在那些已皈依佛教,且受过教育的中产阶级人士中,他们认为身为佛教徒后就不可能是达利特。可能的原因是他们已拥有已改善的生活条件,让他们渴望不与那些他们认为"有损尊严"的达利特大众产生关联。[23]

宗教与亚洲研究教授詹姆斯·洛克特菲尔德 (James Lochtefeld) 在2002年表示,达利特这个字的"采用和普及,反映出他们对自身处境日益增长的意识,以及在要求其法律和宪法权利方面更加坚定的态度"。[24]

Remove ads

印度国家表列种姓委员会 (NCSC) 认为官方使用"达利特"这个标签属于违宪,因为现代立法更倾向于使用"表列种姓" (SCs)。然而一些资料指出达利特所涵盖的社群范围已超越官方的"表列种姓",有时被用来指代印度所有受压迫的人民。尼泊尔也存在类似的全面性情况。[25][26]

根据NCSC的意见,表列种姓是达利特的官方用字。他们采取的法律建议指出,现代立法并未提及"达利特",因此,NCSC官方文件使用这个名词属于违宪。NCSC于2004年注意到有些邦政府在文件中使用"达利特"而非"表列种姓",而要求他们停止这种做法。[27]

有些资料指出,"达利特"所涵盖的社群范围,比官方的"表列种姓"的定义更广。它包括游牧部落以及另一种同样源自1935年英属印度时期平权政策中的官方分类 - "表列部落"。[28]"达利特"有时也泛指印度所有受压迫的人民,[13]这也是其在尼泊尔社会中的使用语境。[14]例如"表列种姓"类别的限制,根据印度法律,表列种性只能是佛教徒、印度教徒或锡克教徒。[29]然而也存在自称为"达利特基督徒"和"穆斯林"的社群,[30]而部落社群所信仰的可能是于前述宗教无关的民间信仰。[31]

"哈里扬(Harijan)",意为神之子,由巴克提运动的信徒纳辛赫·梅赫塔所创,他用这个名称来称呼所有黑天(按照印度教的传统观念,黑天是主神毗湿奴的化身)的信徒,无论其种姓、阶级或性别为何。[32]圣雄甘地是梅赫塔作品所传达信念的崇拜者,于1933年首次将这个词用于指称达利特。然而安贝德卡不喜欢这个称呼,因为它将达利特置于广大印度教民族的从属地位,而非像穆斯林那样作为一个独立的社群。此外,许多达利特过去和现在都认为这个字眼带有施舍和贬义,甚至有些人称这个名称实际上是指 "德瓦达斯(神妓)之子"。[33][34]在印度独立后,"不可接触性"遭到废除,然而用"哈里扬"来称呼昔日不可接触者的习惯,在其他种姓间比在达利特社群内部更为常见。[35]

在印度南部的达利特人有时被称为原始达罗毗荼人"和"Adi Andhra" (原始安德拉人),这些名称分别字面意思为"第一批达罗毗荼人"、"卡纳达人"和"安德拉人"。这些名称最早由南部的达利特领袖于1917年使用,他们相信自己是印度的原住民。[36]这些名称分别在泰米尔那都邦、卡纳塔卡邦和安德拉邦/泰伦加纳邦 (Andhra Pradesh/Telangana) 被用作指代任何来自达利特种姓者的通用名称。

根据女性历史学家暨研究学者沙拉贾·派克 (Shailaja Paik) 的说法,"达利特"这个名称在马哈拉什特拉邦主要被马哈尔种姓的成员使用,因为安贝德卡就出身于这个种姓。大多数其他社群则更喜欢使用他们本已存在的种姓名称。[37]

在尼泊尔,除"哈里扬"和最常用的"达利特"之外,还会使用诸如"Haris"(穆斯林社群使用)、"Achhoot"、"outcastes" (贱民) 和"neech jati" (低种姓) 等名称。[20]

Remove ads

历史

印度社会运动人士戈帕尔·巴巴·瓦朗卡尔 (约1840–1900年) 通常被认为是达利特运动的先驱,他寻求一个不受歧视的社会。另一位先驱是哈里昌德·塔库尔 (约1812–1878年),他在当年英属印度孟加拉管辖区的[[Le|那马苏德拉|Namasudra}}不可接触性社群中创立马图瓦大联盟以争取权益。安贝德卡本人认为瓦朗卡尔是达利特运动的原始发起人。[38]另一位早期致力于改善达利特境况的社会改革家是乔蒂拉奥·富勒 (1827–1890年)。[39][40]

目前印度对于达利特采用的制度,其起源可追溯至1932年安贝德卡与圣雄甘地间签订的《浦纳协议》。当时安贝德卡同意放弃为达利特设立独立选区的要求,以换取甘地承诺推动类似的平权行动。[41]英国殖民当局在《社群裁决》中曾提出单独选举区的概念。[42]而《浦纳协议》所导致的结果是《1935年印度政府法令》 引入"表列种姓"的新名称以取代"受压迫阶级",并在立法机构中为这个种性保留席位。[43]

印度在1947年独立后不久,便引入保留政策,以提高达利特人获得政治代表权、政府工作和受教育的机会。[44]1950年通过的《印度宪法》中包含有改善达利特社会经济状况的措施。除禁止"不可接触性"的歧视之外,还包括保留政策 - 一种平权法案,将达利特人归类为表列种姓。被归入这些群体的社群,在国家和邦立法机构、政府工作以及教育机会中都保证享有一定比例的席位。

印度于1995年在所有的联邦政府职位中,达利特占有10.1%的一级职位、12.7%的二级职位、16.2%的三级职位和27.2%的四级职位。[45]然而达利特人在政府机构和国营企业中最高阶的职位中仅占1%,且在40年间几乎没变化。进入21世纪后,印度的达利特人已被选任印度最高的司法和政治职位。[46][47]印度于1997年还选出第一位达利特人出身的总统 - K.R.纳瑞亚南。许多社会组织透过教育、医疗保健和就业机会来促进达利特人取得更好的生活条件。虽然印度宪法明令禁止基于种姓的歧视并废除"不可接触性",但此现象仍在社会中普遍存在。为防止这些群体受到骚扰、袭击、歧视和类似行为,印度政府于1989年制定,及于1995年施行《表列种姓和表列部落(防止暴行)法案》(简称SC/ST法案)已作因应。

根据孟买高等法院的命令,印度资讯与广播部于2018年9月向所有媒体频道发布一项建议,要求他们使用"表列种姓" ,而非"达利特"。[48]

Remove ads

人口统计

根据印度在2011年所做的人口普查,表列种姓社群遍布印度各地,占全国总人口的16.6%。[49]其中北方邦占21%、西孟加拉邦占11%、比哈尔邦占8%,以及泰米尔那都邦占7%,这四个邦的表列种性人口合计占全国近一半。[50]在各邦人口比例中,旁遮普邦的最高,约为32%,[51]而米佐拉姆邦的最低,约为零。[29]

印度次大陆的其他国家也有类似的群体:巴基斯坦有不足2%的人口是印度教徒,其中70-75%是达利特人、[52]尼泊尔的达利特人据称占总人口的20%多、[14]孟加拉国在2010年有500万达利特人,其中大多数没有土地且长期处于贫困状态,[53]而在斯里兰卡的泰米尔人中,有15%为达利特人。[54]他们在许多国家的海外印度人人中也占一部分,包括美国、英国、新加坡和加勒比地区。[55][56][57][58]在印度的城市地区和公共领域针对达利特人的歧视已有所减少,[59]但在农村地区和私人领域,诸如餐饮场所、学校、寺庙和水源取用等方面,日常生活出现的歧视仍然存在。[60]一些达利特人成功融入印度城市社会,种姓出身在那里较不明显。然而在印度农村地区,种姓出身更易被察觉,达利特人往往仍然被排除在当地宗教生活之外,但已有一些定性证据显示这种排斥正在减少。[61][62]

印度的达利特人口数目超过两亿。[63]根据非政府组织联盟 - 全国达利特人权运动的活动家保罗·迪瓦卡 表示:"印度有60万个村庄,几乎每个村庄的郊区都有一小块区域是专供达利特人居住的。[64]

Remove ads

社会经济地位与歧视遭遇

在南亚地区及南亚海外侨民中,针对达利特人的歧视持续且普遍存在。印度达利特人口于2001年的生活品质在多项指标上都较印度总体人口为差,包括医疗保健的普遍程度、预期寿命、教育程度、饮用水和居住条件等。[65][66][67]根据国际性非政府组织人权观察于2007年发表的一份报告,达利特人所受的待遇如同"隐性种族隔离" ,他们"在住房、学校和公共服务方面均受到隔离待遇"。人权观察指出时任印度总理曼莫汉·辛格认为种族隔离制度与"不可接触性"之间可相比拟。[68]美国人类学家埃莉诺·泽利奥特也提及前述曼莫汉·辛格在2006年的评论,但她表示纵然两者存在明显的相似之处,种族偏见与达利特人的处境"有不同的基础,或许也有不同的解决方案"。[28]虽然印度宪法已将"不可接触性"废除,但达利特人受到压迫仍属现实。加拿大精研印度教的专家克劳斯·克洛斯特迈尔在2010年表示,在印度农村,"达利特仍生活在偏僻的区域,从事最肮脏的工作,且不准使用村庄的公用水井和其他公共设施"。[69]埃莉诺·泽利奥特也于同年指出:"印度的达利特在过去六十年取得许多进步,但在社会和经济上仍处于社会底层"。[28]

根据印度应用经济委员会/马里兰大学于2014年所做的调查,有27%的印度人口在日常生活中对达利特人采歧视行为,而实际比例可能会更高,因为许多人在被询问时会不承认这样做,但该调查的方法也因可能夸大数字而受批评。[70]该调查进一步揭露不同群体对于达利特人采歧视的比例:

少数宗教信仰者也对达利特人采歧视行为 - 其中锡克教徒中有占23%、穆斯林中有占18%,以及基督徒中有5%。[72]根据邦级数据,出现对达利特人采歧视性行为,最常见于中央邦 ,高达53%,其次是喜马偕尔邦 (50%)、恰蒂斯加尔邦 (48%)、拉贾斯坦邦和比哈尔邦 (47%)、北方邦(43%) 以及北阿坎德邦 (40%)。[73]

实施隔离措施的案例包括中央邦的加特瓦尼 (Ghatwani) 村,那里的比拉拉 (Bhilala) 表列部落居民不允许达利特村民在公用井中取水,这些达利特人因而被迫使用脏水。[74]在新德里和班加罗尔周围的大都市区中,达利特人和穆斯林在租房时会受到上层种姓房东的歧视。[75][76]

达利特人领袖萨维特里拜·普勒的14岁学生穆特卡·萨尔韦 (Mutka Salve) 于1855年写道,在马拉地帝国统治者巴吉·拉奥二世在位时期,达利特种姓被驱离所居住的土地以供建造大型建筑。他们还被迫饮用混有红铅的油,导致死亡,然后被埋在建筑物的地基中,达利特人在过几代后因而灭绝。在巴吉·拉奥二世统治下,如果一个达利特人从练武场前面经过,他们就会砍下此人的头,然后把剑当作球棒,来击打人头。在这些17世纪的统治者的治理下,对将"不可接触者"牺牲来作人祭的情事并不罕见。他们还制定复杂的规则和操作,以确保这些人无法脱离"不可接触者"的身份。[77]社会人类学家乔治·库纳特 (George Kunnath) 称,"在各个达利特种姓之间不但有,且一直存在着内部等级制度"。根据其说法,杜萨德这个种性被认为是达利特群体中阶级最高的,而穆萨哈尔这个种性则被认为是阶级最低的。[78]:38

Remove ads

根据非营利组织印度治理研究所 (The IndiaGoverns Research Institute) 的分析,卡纳塔卡邦在2012–14年期间的小学辍学儿童中,达利特人占有近一半。[79]由达利特权利运动 (Dalit Adhikar Abhiyan) 于2014年进行、并由国际非政府组织ActionAid资助的一项抽样调查发现在中央邦的邦立学校中,有88%存在歧视达利特儿童的情况。

- 在79%的受访学校中,达利特儿童被禁止触碰学校准备的午餐计划中的餐点。

- 在35%的学校中,他们被要求单独用餐。

- 在28%的学校中,他们必须使用有特殊标记的餐盘吃饭。[80]

在不同的印度教育机构中,曾发生表列种姓和表列部落出身的教师及教授遭到当局、上层种姓同事和上层种姓学生歧视与骚扰的事件,还有指控。[81][82][83][84][85][86]在某些情况下,例如在古吉拉特邦,邦政府辩称他们拒绝这类人士的求职申请并非出于歧视,而是因为这些类别的求职者中并没合适候选者。[87]

根据2014年提交给印度少数族裔事务部的一份报告,印度农村地区在2011–12年间有33.8%的表列种姓人口生活在贫穷线以下。在城市地区有21.8%的表列种姓人口生活贫穷线以下。[88][89]于2012年,在卡纳塔卡邦芒格洛尔大学在该邦进行的一项调查,发现有93%的达利特家庭生活在贫穷线以下。[90]

虽然大多数达利特人仍然贫穷,但有些已经致富。一些达利特知识分子,例如印度新闻记者及作家钱德拉·班·普拉萨德称自该国于1991年施行经济自由化以来,许多达利特人的生活水准已经提高,并透过大规模调查来支持其观点。[91][92]根据该国于2011年进行的的社会经济及种姓普查,此普查与人口普查同时举行),在印度农村家庭中,近79%的表列部落居民 (阿迪瓦西) 家庭和73%的达利特家庭最为贫穷。有45%的表列种姓家庭没有土地,并靠非正规的体力劳动为生,而表列部落居民的这一占比为30%。[93]

Remove ads

达利特人被认为是如此不洁,以至于上层种姓的印度教徒认为他们的存在具有污染性。"不洁地位"与他们在史上世代相传的职业有关,这些职业被上层种姓印度教徒视为"污染性"(或是卑贱的),例如皮革加工、处理动物尸体、人工扒粪,或清理污秽物。[94]

印度的一些达利特社群由于出身和贫穷环境所迫,继续从事清理污秽物工作:扒粪、清理下水道和阴沟、收集垃圾和清扫道路。[95]:4截至2019年,估计在600万达利特家庭中有40%至60%的从事清理污秽物工作。[95]:5最常见做此类工作的达利特人是班吉种姓。[95]:3其他人则担任劳工、边缘农民,或继续从事他们的传统角色,如皮革工艺、鞣革、修鞋和清理动物尸体。[96][97][98][99]

达利特人在接受医疗保健和营养服务方面也遭受歧视。由ActionAid资助,于2014年在中央邦进行的一项为期数月的达利特人抽样调查,发现65%的达利特人聚居地没有健康领域工作者到访。47%的达利特人被禁止进入配给商店,而64%的获得谷物帮助比非达利特人为少。[80]在哈里亚纳邦,2015年的数据显示49%的五岁以下达利特儿童体重不足和营养不良,而在6-59个月大的婴幼儿中,80%患有贫血。[100]

达利特人在印度囚犯总数中占比略微过高。[101]达利特人(包括表列种姓和表列部落)占印度人口的25%,但他们在囚犯中占比则达到33.2%。[102]印度死囚中约有24.5%具有表列种姓和表列部落的身份,这与他们在人口中的比例相符。此比例在马哈拉什特拉邦最高(50%),其次是卡纳塔卡邦(36.4%)和中央邦(36%)。[103]达利特人曾因虚假借口遭到逮捕。[104]根据人权观察的报告,出于政治动机逮捕达利特权利活动人士的情况时有所闻,而这些被捕者可能被拘留长达六个月而仍未受到起诉。[105]

达利特人与非达利特人之间的种姓相关暴力,经常是源于上层种姓成员持续存在的偏见。[106]

- 于2014年发生于哈里亚纳邦名为巴加纳村庄的一宗强暴案,就是针对达利特女性的暴行案例,该案件源于一场土地分配纠纷。[107]

- 约有100名达利特居民指控受到村中上层种性者持续歧视,而于2015年8月在新德里的詹塔尔·曼塔尔举行仪式,改信伊斯兰教。[108]

跨种姓婚姻被视为一种解决方案,[109]但根据2014年由印度国家应用经济研究委员会和马里兰大学对42,000个家庭进行的调查,估计跨种姓界线的婚姻在印度婚姻中只占5%。[110]

根据2000年印度国家犯罪记录局的数据,当年总共有25,455 起针对达利特人的犯罪案件。每小时有2名达利特人遭到袭击,每天有3名达利特妇女被强奸,2名达利特人被谋杀,以及2个达利特家庭遭到纵火。[111]国际特赦组织在2001年发表的一项研究报告,其中记录有大量针对达利特妇女的性侵案件,这些案件往往是由地主、上层种姓村民和警察所为。[112]根据这项报告,只有大约5%的袭击案件留下记录,警方至少将30%的强奸报案视为虚假案件。研究还发现警方经常索贿、威胁证人并隐藏证据。也曾有强奸受害者遭到杀害。[111]还有一些报导指出在某些村庄,达利特人被上层种姓成员强迫吃人屎和喝人尿。[113][114][115][116]据称中央邦于2015年9月曾发生一起事件:一名45岁的达利特妇女被剥光衣服,并被施暴者强迫喝尿。[117]在印度的一些村庄,有指控称达利特新郎在婚礼骑马时,遭到上层种姓人士殴打和驱逐。[118][119][120]于2015年8月在泰米尔那都邦的一个村庄,达利特人被认为竟敢举行寺庙花车游行,上层种姓人士为之焚烧属于达利特家庭的房屋和车辆,并屠宰他们的牲畜。[121][122]于2015年8月,据称贾特人哈普长老会议命令强奸两名达利特人姐妹,原因是她们的兄弟与同村一名已婚的贾特人女孩私奔。[123][124][125]于2003年,比哈尔邦的高种姓穆斯林反对将低种姓穆斯林已逝者葬于同一墓地。[126]一名达利特社会运动者在2020年因在社群媒体上批评婆罗门种姓而遭杀害。[127]另一名达利特人在2019年因在上层种姓男子面前吃饭而被杀害。[128]

印度政府曾多次立法,专门处理影响表列种姓和表列部落的与种姓相关的暴力问题。除宪法废除不可接触性之外,还有1955年的《不可接触性(侵害)法》,该法于同年修订为《公民权利保护法》。然而由于这些法案都被认为效果不彰,因此《1989年表列种姓和表列部落(防止暴行)法》(POA)应运而订立。[129]

POA针对表列种姓和表列部落的特定罪行定为"暴行" - 一种"极其残忍和不人道"的犯罪行为 - 应根据该法(而非现有刑法)起诉。[129]POA设有相应的惩罚,以遏制和惩罚针对达利特人的暴力行为,包括强迫摄入有害物质等侮辱行为。其他提出的暴行还包括强迫劳动、拒绝取用饮水及其他公共设施,以及性虐待。该法案同意设立专门法庭,专门审理POA的案件。还要求种姓暴力高发(称为"易受暴行侵害")的邦任命合格官员,以监测和维护法律与秩序。

印度国会于2015年通过《表列种姓和表列部落(防止暴行)修正法》,以处理《防止暴行法》于实施中出现的问题,包括警方对受害者设置程序障碍,甚至与被告串通的情况。[129][130]修正案也扩大被视为"暴行"行为的种类。其中一项补救措施是为加快案件处理进度,强制要求各邦设立《防止暴行法》所规定的专属特别法庭。然而据2017年4月发表的报告,这方面的进展并不理想。印度国家表列种姓委员会 (NCSC) 前主席P·L·普尼亚表示,待审案件数量居高不下,原因在于大多数现有的特别法庭并非专属,而是同时处理一些非《防止暴行法》的案件,而且"特别检察官毫不在乎根据该法案提起的案件,如同受害者一样受到忽视"。[131]达利特人权组织对修正后的法案改善情况持谨慎乐观态度,但法律专家则表示悲观。[129]

宗教

根据印度法律,歧视行为属于非法,包括《废除公民障碍法案 (Removal of Civil Disabilities Act, 1938年第21号法案),所谓"障碍"包括例如达利特人进入公共场所的权利、公共服务的权利和职业和工作的权利》、《寺庙进入授权与赔偿法》(Temple Entry Authorization and Indemnity Act, 1939年第XXII号法案,授权达利特人寺庙准入,并为愿意推动改革者提供保护),以及宪法第17条,将"不可接触性"定为非法。[132]印度于1947年独立后,基于"复合文化" (composite culture)的世俗民族主义,将所有公民视为一律平等。

印度大多数达利特人是印度教徒。[133]但曾发生过达利特人被上层种姓印度教徒限制进入寺庙的事件,[134][135][136]以及被限制参与宗教游行。[137][138]

于19世纪,梵天社、雅利安社和罗摩克里希那传道团积极参与达利特人的权利运动。达利特人本有自己的礼拜场所,但第一个公开欢迎达利特人的上层种姓寺庙是1928年于沃尔塔的的拉克什米·纳拉扬神庙 (Laxminarayan Temple)。[139]随后,特拉凡哥尔 (Travancore) 土邦(位于今日喀拉拉邦)的末代国王于1936年发布《寺庙准入公告》 (Temple Entry Proclamation)。

在1930年代,甘地和安贝德卡在保留瓦尔纳制度的问题上存在意见分歧。安贝德卡希望彻底摧毁它,而甘地则认为可透过重新诠释印度教经典而加以修改,让"不可接触者"融入首陀罗瓦尔纳。这场分歧导致《浦纳协议》签订。[41]甘地发起神之子之旅(Harijan Yatra)运动来帮助达利特人,但遇到一些希望彻底脱离印度教达利特人的反对。[140]

于1936年至1947年间,在今日喀拉拉邦的各土邦宣布寺庙向所有印度教徒开放,这对当地终结"不可接触性"产生重大影响。但达利特人在喀拉拉当地的受教育机会仍然有限。[141]

其他印度教团体也曾试图与达利特社群和解。印度教寺庙越来越愿意接纳达利特祭司,这项职能以前专属于婆罗门种性。诸如印度作家及诗人苏布拉马尼亚·巴拉蒂 等婆罗门曾将婆罗门身份传授给达利特人,而马拉地帝国的奠基人什瓦吉·博斯莱 (Shivaji Bhonsle)也允许达利特战士加入他的军队。[142]在19世纪,英属印度由达利特人组成的马哈尔联队则将马拉地帝国的强暴统治者佩什瓦击败。[143]

争取达利特进入寺庙权利的斗争持续引发争议。[144]2015年在北方邦密拉特发生一起事件,一名属于班吉种姓的达利特人被拒进入印度教寺庙,他随后皈依伊斯兰教。[145]于2015年9月,四名达利特妇女因进入卡纳塔卡邦的一座寺庙而被上层种姓印度教徒罚款。[146]

有指控称尼泊尔的达利特人被拒进入印度教寺庙。[147][148]据报至少有一案例,达利特人在试图进入当地寺庙时遭到上层种姓人士殴打。[149]

达利特人法学家B.R.安贝德卡于1956年发起达利特佛教运动(印度佛教复兴运动),带领数十万达利特印度教徒集体皈依佛教。安贝德卡的佛教是一种新型佛教,专注于社会和政治参与(参阅入世佛教)。[150][151]约有五十万达利特人追随安贝德卡脱离印度教,与种姓制度对抗。[152][153]这场运动主要集中在马哈拉什特拉邦,根据印度于2011年办理的人口普查,该邦有650万马拉地佛教徒(主要是达利特佛教徒)。[154]

另一位达利特佛教领袖和改革家是伊奥提·塔斯,他是泰米尔那都邦释迦佛教协会 (Sakya Buddhist Society) 的创始人。[155]印度于1990年通过《表列种姓命令(修正)法》赋予达利特佛教徒名额保留权,并承认他们的表列种姓地位。[156]

锡克教核心圣典《古鲁·格兰特·萨希卜》(Guru Granth Sahib)记录锡克教创始人古鲁那纳克的教导,其中包含人人应平等相待的讯息。随后的锡克教古鲁虽然都来自卡特里种姓(原为武士阶级),但也谴责种姓制度的等级划分。[157]虽然如此,锡克教社群中仍然存在社会分层。旁遮普邦的锡克教徒大多数属于贾特人种姓。[158]该邦还有两个达利特锡克教种姓,分别称为马扎比锡克种性和兰姆达西亚种性。[159]

印度社会学家苏林德·S·乔德卡 (Surinder S. Jodhka) 表示,实际上,属于地主主导种姓的锡克教徒并未完全摆脱对达利特种姓的偏见。虽然达利特人受允许进入村庄的谒师所,但他们不准在那儿烹饪或提供兰加尔 (langar,即公共餐)。因此旁遮普邦的锡克教达利特人只要有资源,就尝试建造自己的谒师所和其他地方层级的机构,以获得一定程度的文化自主性。[160]1953年,锡克教领袖塔拉·辛格成功争取,将皈依的"不可接触者"锡克教种姓列入表列种姓名单。在锡克教寺庙管理委员会 (Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, SGPC) 的140个席位中有20个是为低种姓锡克教徒保留。[161]

锡克教女性被要求使用姓氏"Kaur",男性则使用姓氏"Singh",以根除种姓身份和歧视。[162]

旁遮普邦塔尔汉村的谒师所于2003年经历一场同为锡克教徒的贾特人与恰马尔种性之间的激烈争议。恰马尔人倾巢而出,与兰达瓦种性(贾特人)和贝恩斯贾特人锡克教徒两造地主对峙,因为这些地主拒绝让恰马尔人在一个供奉殉道者巴巴·尼哈尔·辛格 (Shaheed Baba Nihal Singh) 的圣殿管理委员会中占有席位。此圣殿每年有3至7千万印度卢比的收入,据称贾特人地主"吞噬大部分的供品"。虽然恰马尔人(达利特)占塔尔汉村5,000名居民中超过60%的比例,但当地传统却剥夺他们在管理委员会的席位。这些地主与激进的锡克教组织和锡克教寺庙管理委员会 (SGPC) 串通,试图透过连夜夷平圣殿,并在其上建造一座谒师所来排挤达利特人,但达利特人争取在管理委员会中发言权的努力并未停止。[163]

查马尔人与地主及其盟友(包括旁遮普邦警察),进行长达四年的法庭斗争。在此期间,贾特人对恰马尔人发起多次抵制。贾特人及其盟友切断恰马尔人住家的电力供应。此外还有各种不断的肢体冲突和打斗,恰马尔人青年手持棍棒、石头、砖块、汽水瓶以及任何他们能找到的东西,与贾特人地主、青年和旁遮普邦警察搏斗。贾特人喊出"Putt Jattan De"(贾特人之子)的口号,恰马尔年轻人则在自己的房屋和摩托车上喷涂"Putt Chamar De" (恰马尔人的骄傲之子)的标语作为回应。 [163]

史上印度各地许多社群中都有人信仰耆那教。[164]他们通常保守,普遍被视为上层种姓。[165]

一位名为穆尼·萨米尔·穆尼 (Muni Sameer Muni) 的斯塔纳克瓦西耆那教徒, [166][167]于1958年[168]在拉贾斯坦邦乌代浦地区接触卡提克种性(达利特)社群的成员,这些成员决定皈依耆那教。他们的信仰中心阿辛萨·纳加尔(Ahimsa Nagar)距离吉多尔格尔约有四英里,于1966年由与该邦政治有深厚渊源的莫汉拉尔·苏卡迪亚揭幕。萨米尔·穆尼称这些信徒为"Veerwaal",[169]意指筏驮摩那(又称大雄 ,耆那教的开创者)的追随者。于2005年,一为名为昌达拉姆·梅格瓦尔 (Chandaram Meghwal) 的22岁的青年在贾洛尔区阿霍尔镇受戒成为耆那教僧侣。[170]于2010年,一位名叫维沙尔·达摩达尔 (Vishal Damodar) 的马哈尔工程师在萨梅特山 (Samet Shikhar) 由阿查里亚·纳瓦拉特纳·萨加尔·苏里吉 (Acharya Navaratna Sagar Suriji) 授戒成为耆那教僧侣。[171]萨杜玛吉耆那居士僧伽的第八任阿阇梨纳涅什 (Acharya Nanesh),曾于1963年在拉特拉姆 (Ratlam) 附近向巴莱 (Balai) 社群传教。[172]他的追随者被称为达摩帕尔 (Dharmapal)。[173]于1984年,久德浦的一些楚拉种性(达利特)社群成员在阿查亚·什里·图尔西 (Acharya Shri Tulsi) 的影响下皈依耆那教。[174][175]

在印度、巴基斯坦、孟加拉和尼泊尔均有达利特基督徒分布。[176]

许多低种姓印度教徒为摆脱歧视而集体皈依基督教。参与这些皈依行动的主要达利特群体有:旁遮普邦的楚拉种性、北印度(北方邦、比哈尔邦和中央邦)的恰马尔人、古吉拉特邦的万卡尔种姓,以及喀拉拉邦的普拉亚种姓。[177]由马杜赖传教区 (Madura Mission) 的耶稣会士最早转化为基督徒的是纳达种姓、马拉瓦尔族和 帕拉种姓等社群的成员。[178]他们相信:

- 基督教是真正的宗教

- 渴望获得保护:希望免于压迫者的欺凌,并在可能的情况下得到物质援助

- 渴望子女接受教育

- 了解到皈依基督教的人生活得到改善。[179]

基督教被认为是倡导平等,并能提供社会流动性以摆脱种姓限制。然而有时唯一看到的改变仅是他们的宗教身份。在某些情况下,那些已皈依的达利特人仍因其先前传统中"残留下来"的种姓歧视而受歧视。主因是他们生活在一个以印度教为主的社会中。[180]针对达利特基督徒的歧视也体现在不同种姓之间的互动和行为举止上。例如早期的"低种姓基督徒"必须遮住嘴巴才能与圣多马基督徒交谈。[177]他们在许多情况下仍被以其原有的印度教种姓名称来称呼:例如,喀拉拉邦的普拉亚种姓、泰米尔那都邦的帕莱雅尔种姓,以及安德拉邦的马迪加种姓。[181]

即使在皈依之后,某种程度的隔离、限制、等级制度和分级的仪式性洁净仍然存在。数据显示在农村地区,歧视现象更为严重,阶级流动性较低,在所有宗教背景的人群中,种姓歧视事件的发生率也更高。[177]在许多情况下,教会将达利特称为"新基督徒" (New Christians)。据称这是一个贬义词,暗示达利特基督徒受到其他基督徒的轻视。在基督教进入印度的早期,在南印度的一些教堂,会为达利特设置单独的座位区,或是他们必须在教堂外参加弥撒。[181]据说在某些地方,达利特基督徒在神职人员中的代表性也严重不足。[182]

达利特人所从事的基于种姓的职业也显示出明显的隔离,这种情况甚至在他们成为基督徒之后仍然持续。据称,印度西北部达利特基督徒的职业模式(包括人工扒粪)与达利特印度教徒的职业模式非常相似。.[183]针对达利特基督徒的职业歧视甚至不仅限于就业,在某些情况下,连使用卫生设施和取水都受到限制。[184]

在印度人口有1.4亿的穆斯林中,大多数是皈依者的后裔。他们之中许多人皈依伊斯兰教的原因是为逃避印度教上层种姓的压迫。目前印度穆斯林人口中有75%是达利特人。[185][186]

政治参与

达利特人主导的政党有:

- 达利特觉醒运动

某些对达利特存有偏见的团体,打着反达利特的旗号,例如极端民兵组织兰维尔军,主要是由比哈尔邦的上层种姓地主掌控。他们反对平等对待达利特人,并诉诸暴力。兰维尔军被印度政府视为恐怖组织。[195]印度非营利组织网页Cobrapost于2015年揭露许多印度领导人,特别是C.P.塔库尔以及前总理钱德拉·谢卡尔,都与兰维尔军在比哈尔杀戮达利特人有关,[196]而比哈尔邦的政府官员如尼蒂什·库玛尔(在印度人民党压力下)、L.P.亚达夫和拉布里·德维领导的政府却对达利特人遭受的不公毫无作为。[197]

印度教性 (Hindutva,即印度民族主义) 在印度政治中日益抬头,随之而来的是对达利特人的一些指控,称他们改宗是出于教育和工作等诱因,而非信仰。批评者认为禁止改宗的法律和限制改宗者获得社会救济的规定,会阻碍达利特人在经济上取得成功。然而像邦加鲁·拉克什曼这位达利特人出身的政治家却是印度民族主义运动中的杰出成员。

另一个政治议题是达利特人在政府工作和大学录取中的平权配额。全国和各邦议会中约有8%的席位专门保留给表列种姓和部落的候选人。

贾吉文·拉姆 (1908–1986年) 是第一位从比哈尔邦崛起,并进入国家层级的表列种姓领袖。[198]他曾是起草印度宪法的制宪议会成员。[199]拉姆也曾在1946年的临时全国政府中任职,[200]并在国大党总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁、[201]L.B.夏斯特里和英迪拉·甘地的内阁中任职。[202]他在政府中的最后一个职位是1977年至1979年人民党政府中担任国家副总理。[203][204][205]

在现代,有几位印度人民党领袖是达利特,包括迪纳纳特·巴斯卡尔、拉姆昌德拉·维拉帕和苏拉杰·班。

在印度人口最多的北方邦,邦内的达利特人有重大政治影响力。[206]由达利特人领导的大众社会党曾执政,该党领袖玛雅瓦蒂曾多次担任首席部长。[207]关于她在2007年的当选,一些报导称归因于她成功赢得17%的穆斯林和近17%的婆罗门种姓的支持,[208]以及80%达利特人的支持。[209]然而,选举前夕的选民调查显示,种姓忠诚并非选民主要考量。反过来,通货膨胀及其他社会和经济发展问题才会影响选举结果。[210][211][212][213]玛雅瓦蒂成功跨越种姓界线,使人们开始猜测她未来可能成为印度总理。[214]

除北方邦的玛雅瓦蒂之外,达摩达拉姆·桑吉瓦亚曾于1960年1月11日至1962年3月12日担任安德拉邦的首席部长,而J.R.曼吉则担任比哈尔邦首席部长不到一年。身为达利特人的K. R.纳拉亚南于1997年当选为印度总统。 [45]拉姆·纳特·柯文德于2017年当选印度总统,是该国第二位出身达利特人的总统。 [215]

在印度,选票库的现象很常见,通常是经由宗教或种姓而生成。这个名称是由印度社会学家M.N. 斯利尼瓦思所创。[216]达利特人经常被当作政治上的票仓。[217][218][219]曾有案例指控在选举中获胜的政党,背弃竞选期间所做的承诺,[220]或将达利特人排除在党务决策之外。[221]

安德拉邦表列种姓和表列部落子计划,又称 Indiramma Kalalu,是安德拉邦政府为达利特人的福祉而拨付的预算。这项法律于2013年5月颁布。表列种姓和表列部落有单独的支出小组。设置此计划的用意是防止政府将原本用于表列种姓和表列部落的经费挪用到其他项目,这情况在历史上常见。截至2013年,当时并不见有其他类似的国家级计划。[222]以往的经验是表列种姓和部落子计划的资金经常被邦政府挪作他用。[223]

印度宪法有条款,规定要提升达利特人的社会和经济地位,以支持他们在社会中向上流动,但这些优惠仅限于印度教徒。已皈依其他宗教的达利人则要求将福利扩展到他们身上,目前已有部分进展。[224]

印度次大陆以外的达利特

英国于第二次世界大战后由于劳动力短缺而驱动移民流入。[225]达利特人也随着印度次大陆的其他侨民一同进入英国,并在当地建立自己的社区。

于2009年提出的一份报告,指出英国的种姓歧视"普遍存在"。[226]报告称种姓制度在工作场所、国民保健署[227]以及诊所中持续存在。[226][228]

有些人声称种姓歧视并不存在。[229]也有人拒绝政府干预社区事务。英国印度教论坛 (Hindu Forum of Britain) 自行进行研究,结论是认为种姓歧视"在英国社会中并非普遍存在",他们主张真正的改变不应来自法律的强制,而应来自教育。透过教育,人们可以改变内心的偏见和思想。[230]

于2010年进行的一项研究,发现英国在工作场所和服务提供方面存在种姓歧视。该研究并未排除教育领域存在歧视的可能性,但未发现此类事件。报告发现教育活动产生良好的效果。然而研究指出,非立法途径在工作场所的效果较差,且当政府机构本身存在歧视时,非立法方式也无法提供帮助。尽管如此,歧视法仍有一项受到批评,那就是难以获取违法证据。不过,立法的明显好处是它能提供补救措施、增进理解并降低社会对此类歧视的接受度。[231]

英国最近的研究并无定论,发现歧视"不针对特定宗教,并存在于任何或无宗教信仰者之间"。 [232]英国教育部之下的女性及平等事务部长海伦·格兰特认为没有足够证据支持制定特定立法,而影子女性及平等事务部长凯特·格林则表示,受影响的人数相对较少。[232]牛津大学印度教研究中心的宗教学教授加文·弗拉德总结指出,英国的印度教社区融合良好,和种姓关系的连结日益松散。[233]种姓主义信念主要盛行于第一代移民中,随着后续世代的同化程度提高,此类偏见逐渐减弱。[232]

从2013年9月到2014年2月,印度哲学家米娜·丹达领导英国平等与人权委员会 (EHRC) 的"英国境内的种姓问题"专案,重点关注在《2010年平等法》中纳入一项条款,以保护英国公民免受种姓歧视。[234]英国政府于2018年决定不将种姓作为该法案条款中的"受保护特征",而是依赖判例法来确定种姓歧视的检验标准。[235]

在英国的锡克教侨民也受到种姓制度的影响。例如,拉姆加利亚锡克教徒的谒师所就是按照种姓界线而组织的,且大多数都由单一种姓控制。[237]英国大多数拥有大量锡克教人口的城镇,可找到由不同种姓管理委员会控制的对立谒师所。[238]种姓制度和种姓身份根深蒂固,且不断强化。[237][239] 少数几座接受跨种姓婚姻的谒师所也只是勉强接受而已。谒师所会坚持要求新郎和新娘的名字中必须包含"Singh"和"Kaur",或者拒绝他们使用谒师所内的宗教服务和社区中心。[240]

估计于1883年抵达加勒比地区的移民中,约有三分之一是达利特人。这些移民在异乡共同受苦的经历,在当地印度教社群间的种姓隔阂逐渐破解,最终消除。[58]

据称起源于印度北部的罗姆人具有达利特人血统。[241][242]罗姆人在公元1001年至1026年间曾由其印度教统治者率领,以与入侵的加兹尼王朝对抗 (为波斯的奴隶将军苏布克特勤创建的穆斯林王朝)。[241]

许多达利特人最初来到美国是为逃离南亚的种姓压迫。美国于1882年通过的《排华法案》出台后,为因应劳工需求而引入许多南亚移民,其中有不少是达利特人。1965年的《移民和国籍法》出台后,来自印度的移民主要是专业人士和学生,他们大多来自高种姓或主导种姓家庭。然而从1990年代起,由于印度已实施平权法案几个世代,以及印度政府持续对种姓歧视抗衡,更多移民美国的技术专业人士是达利特人。[243][244]

南亚达利特公民组织平等实验室于2018年发布一份关于"美国的种姓现象"报告。指出,二分之一的达利特裔美国人生活在担心其种姓背景被揭露的恐惧中。此外,有60%的人曾受到基于种姓的歧视性玩笑,25%的人曾因其种姓而遭受言语或身体攻击。[243][245]

加州民权部于2020年6月下旬对思科系统公司提起诉讼,指控该公司一名达利特工程师因其背景,受到两名上层种姓主管的歧视。[246]诉讼称"上层种姓主管和同事将这种歧视性制度的做法带入他们的团队和思科的工作场所"。[247]加州民权部于2023年自愿撤回其对思科两名工程师的歧视指控,但仍保留对思科系统公司的诉讼。[15]加州民权部稍后因对这两名工程师和思科公司提起的诉讼,被象征性处以2,000美元的罚款。[248]

文学

达利特文学包含达利特人撰写他们亲身经历的故事,已发展为一项重要的文学运动,并构成印度文学中一独特的领域。[249]它在各种印度语言中具有独特的身份,包括马拉提语、孟加拉语、印地语、康纳达语、旁遮普语、信德语、奥里亚语、泰米尔语及其他印度语言。最早可识别的达利特作家是11世纪的补鞋匠圣人马达拉·琴奈亚,他活在西遮娄其王朝时期,被一些学者视为"瓦查那诗歌之父"。还有多哈拉·卡卡亚 (Dohara Kakkaiah),他生来就是达利特人,其六首忏悔诗流传至今。[250]现代达利特人写作的起源可追溯到马拉提达利特巴克提诗人和泰米尔悉达派的作品,显示边缘群体的声音有其悠久的传统。[251][252]这场文学运动在20世纪中叶声势渐强,挑战主流文学中盛行的生活描绘。乔蒂拉奥·富勒于1873年出版的《奴役》(Gulamgiri)标志着达利特文学的一个开创性时刻,展现不可接触者的困境。[253]

印度达利特文学在各种地方语言中蓬勃发展,反映全国各地达利特社群经历和斗争的多样化。在马哈拉什特拉邦,由巴布拉奥·巴古尔于1963年出版的短篇故事集《当我隐瞒种姓时》(Jevha Mi Jat Chorali)标志着一个重要的转捩点,它描绘达利特人生活的严酷现实,而获得各方好评。[254][255][256]那姆德奥·达萨尔和达亚·帕瓦尔等作家进一步巩固马哈拉什特拉邦的达利特运动,将开创性的"达利特豹党"作为小众杂志运动的一部分引入。[257]巴布拉奥·巴古尔、班杜·马达夫 (Bandhu Madhav)[258]和{{le|S.R.卡拉特|Shankar Rao Kharat) 在1960年代进行创作。小众杂志运动随后变得流行。[259]在孟加拉地区,达利特文学运动始于1992年丘尼·科塔尔自杀事件之后,而导致孟加拉达利特文学组织 (Bangla Dalit Sahitya Sanstha) 的成立和杂志《第四世界》(Chaturtha Duniya)的创刊。[260][261]当地著名的达利特作家包括马诺兰詹·拜亚帕里、贾廷·巴拉和卡利亚尼·查拉尔 (Kalyani Charal)。泰米尔那都邦拥有悠久的达利特文学历史,始于19世纪末帕莱雅尔种性的推动。[262]泰米尔达利特文学运动在1990年代受到曼达尔委员会报告和安贝德卡百年庆典的影响,声势渐强。[263][264]诸如巴玛、约瑟夫·马克万和 高古·西亚马拉等作家对泰米尔达利特文学做出重大贡献。在泰卢固语文学中,达利特人的声音通过K.P.饶和博贾·塔拉卡姆等领袖的行动主义取得突出地位,他们提出种姓歧视和社会不公的问题。[265][266]古吉拉特语达利特文学在1970年代兴起,并有诸如Puma和Panther等杂志出刊,其灵感来自马哈拉什特拉邦的达利特豹党运动。拉梅什钱德拉·帕尔马 (Rameshchandra Parmar) 和萨希尔·帕尔马 (Sahil Parmar) 等作家在其发展中发挥有关键作用。[267][268][269]奥里亚语达利特文学拥有丰富的历史,可追溯到15世纪,苏德拉穆尼·萨拉拉·达萨 (Sudramuni Sarala Dasa) 和Bhima Bhoi做出重大贡献。[270][271]巴苏德布·苏纳尼 (Basudeb Sunani) 和皮坦巴尔·塔赖等作家进一步推动奥里萨邦的达利特文学运动。达利特文学还包括多种形式,如诗歌、自传和口述历史叙事,其中著名作品包括巴玛的"卡鲁库(Karukku)"(女性自传)和乌尔米拉·帕瓦尔的"我生命的编织" (The Weave of My Life)。印度作家拉吉什·塔尔瓦尔 (Rajesh Talwar) 创作一部名为《甘地、安贝德卡与四足蝎子》("Gandhi, Ambedkar, and the Four-Legged Scorpion")的戏剧,其中突显安贝德卡的个人经历和其所属达利特社群的苦难。[272]

在斯里兰卡,诸如K.丹尼尔 (K. Daniel)[273]和多米尼克·吉瓦等达利特作家赢得广泛认可。

电影产业

达利特人一直到1980年代都很少参与宝莱坞或是印度的其他电影产业,[274]他们的社群也鲜少成为故事情节的中心。[275]奇拉格·帕斯万(达利特领袖R.V.帕斯万的儿子)于2011年凭借处女作《缘来缘不来(Miley Naa Miley Hum)》在宝莱坞开启他的演艺生涯。虽然奇拉格拥有政治人脉和经济实力以与根深蒂固的偏见抗衡,但在接下来的几年里未能"拿下"任何其他电影专案。奇拉格早期曾将宝莱坞描述为他的"童年梦想",但他最终还是转投政治。当媒体试图与他谈论"宝莱坞的种姓问题"时,他拒绝讨论此事。[276]一部近期在印地语电影中塑造达利特主角的影片是《伊卡拉亚:皇家侍卫(代罪新娘)》(Eklavya: The Royal Guard) (2007),但角色并非由达利特演员饰演。[277]达利特影迷之所以不满,是因为南印度电影里的角色经常把达利特人塑造成一种刻板印象。他们总是属于某个特定的社会经济阶层,剧情也常把他们的次级种姓当作标签,而不是把他们当作有独立个性的角色来呈现。[278]

巴西电视台于2009年的黄金时段播出连续剧《印度:一个爱情故事》(India: A Love Story) ,其中女主角玛雅 (Maya) 是一名上层种性人士,她爱上一位达利特人。[279][280]这部连续剧于同年获得国际艾美奖最佳电视连续剧的奖项。

内部冲突

一些达利特团体之间存在竞争关系,有时社群间的紧张关系非常明显。一项研究发现印度各地有超过900个达利特次种姓,他们之间存在分歧。[281]强调任一单一种姓都可能威胁到正在形成的达利特认同,并加剧表列种姓间的竞争。[282]

达利特解放运动 (Dalit Liberation Movement, DLM) 的一位党派领袖在2000年代初期表示,在种姓基础上组织达利特人比直接对抗种姓偏见本身更容易(义为:在现实的政治动员中,利用既有的种姓身份认同来团结达利特群体、争取权力或选票,比从根本上挑战并消除社会中根深蒂固的种姓歧视要来得更有效率、更具操作性)。[282]

在1990年代,楚拉种性和巴斯种性抵制大众社会党,声称它是一个恰马尔人党派。[283][209]

许多改宗的达利特锡克教徒声称自己比印度教的雷加尔种姓、恰马尔人和拉维达西人 (Ravidasis) 地位更高,有时甚至拒绝与他们通婚。[284]这些皈依锡克教的达利特人内部会根据宗族来规范婚姻。在安德拉邦,马拉人和马迪加人间曾不断冲突, [285]但截至2015年,马拉人和马迪加人的学生在大学层级为共同的达利特志业而努力。[286]

尽管卡提克种姓 (屠夫) 通常被视为比楚拉种姓 (清洁工) 的阶层为高,但后者拒绝为卡提克种姓提供清洁服务,认为他们的职业导致不洁。他们也认为巴莱种姓、Dholi种姓和Mogya种姓不洁,因此不与他们往来。[287]

知名人物

参见

- 达利特联盟,一个印度政党

- 达利特人研究

- 美国的种姓歧视

- 2006年马哈拉什特拉邦达利特人抗议

- 比姆军,印度一个以安贝德卡思想为指导的达利特人权利组织。

- 差提亚·布米,一座佛教制多,也是印度宪法和印度复兴佛教的缔造者B. R.安贝德卡的火葬地

- 印度佛教复兴运动

- 达利特历史月

- 安贝德卡人民运动

- 波帕尔会议

- 迪沙布米,一个印度新佛教圣地

- 印度达利特人的医疗保健

- Lord Buddha电视台

- 极端贫困达利特人

- 马里奇贾皮大屠杀,指1979年对印巴分治后孟加拉难民的驱逐及死亡事件

- Nepaldalitinfo,一个国际网络,透过电子邮件群组列表 (listserve) 运作,是尼泊尔达利特人宝贵的资讯来源。

- 那曼塔尔运动,一场达利特人皈依新佛教的运动

参考文献

参考书目

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads