热门问题

时间线

聊天

视角

人類對海洋生物的影響

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

人類對海洋生物的影響(英語:Human impact on marine life)是指人類的各式活動對海洋生物造成的影響。

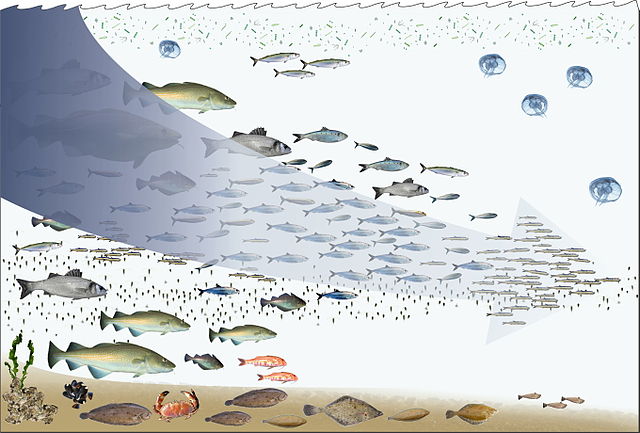

因為人類的活動而造成的如過度捕撈、棲息地破壞、引進入侵物種、污染海洋、導致海洋酸化及暖化,而對海洋生物和海洋棲息地產生負面的影響。這類影響會牽連到海洋生態系統和海洋食物網,並會對生物多樣性和海洋生物的延續造成目前尚無法估算的後果。[3]

根據聯合國所屬的政府間氣候變化專門委員會(IPCC)在2019年發佈的氣候變化對海洋與冷凍圈影響特別報告,自1950年以來「許多不同種群的海洋物種為應對海洋暖化、海冰變化和生物地球化學變化(例如氧氣損失)對它們棲息地的影響,而必須遷移,以及變更自身的季節性活動。」[4]

據估計全世界的海洋區域中只剩13%仍然是荒野(即尚未遭到人類侵入),而且主要是位於開闊的海域,而非沿海地區。[5]

Remove ads

過度捕撈

根據聯合國糧食及農業組織(FAO)在2018年發佈的報告,世界有3分之1的魚類種群正遭受過度捕撈。[6]此外,行業觀察家認為大多數的捕撈活動都存在非法、瞞報及無管制的情況,在一些重要漁業活動中,這種做法的撈捕數量已達總漁獲量的30%。[7]在一種稱為沿食物網捕撈的做法中,由於高營養級魚類遭到持續濫捕,世界漁業捕獲的平均營養級已經下降。[8]

棲息地喪失

尤其是沿海生態系統已被人類破壞。[10]如淺海海草生長區、紅樹林和珊瑚礁等棲息地,受人類干擾及嚴重破壞,它們在各地的面積都在減少中。

珊瑚礁是地球上生產力和多樣性最高的生態系統之一,但近年來由於人為干擾,其中5分之1已經消失。[11][12]珊瑚礁是個由微生物驅動的生態系統,依賴海洋微生物來保留和循環利用營養物質,才能在貧營養水域中茁壯成長。然而這些相同的微生物也可觸發反饋循環,加劇珊瑚礁的衰敝,在海洋生物化學循環和海洋食物網中產生級聯效應。如果希望在未來能在珊瑚礁保護方面獲得成功,則需要對珊瑚礁內複雜的微生物相互作用做更好的了解。[13]

淺海海草生長區在近幾十年來減少的面積已累積達30,000平方公里(12,000平方英里)。目前這個生態系統每年所產生的效益價值約有1.9兆美元,包括養分循環,提供食物和棲息地給許多海洋動物,包括瀕臨滅絕的儒艮、海牛和綠蠵龜,那兒也是珊瑚礁魚類的主要棲息地。[10]

自1980年以來,世上有5分之1的紅樹林已經消失。[14]對海藻林最緊迫的威脅可能是發生在沿海生態系統的過度捕撈,高營養級魚類被捕撈殆盡,剩下的是低營養級的海膽大軍正對海藻林大肆破壞。[15]

Remove ads

入侵物種

入侵物種是指進入特定地點的非原生物種,其繁殖到一定的程度後會對環境、人類經濟或健康造成損害。[16]2008年,Molnar等學者把數百種海洋入侵物種的路徑做過研究,發現海上航運是運送海洋入侵物種的主要機制。把海洋生物移轉到其他海洋環境的兩種機制是:通過在船體的生物附著和壓載水。[17]

名為Mnemiopsis leidyi的櫛水母。

空載船舶會在海上抽入壓艙水以穩定船身,進入港口裝載貨物時,又將之釋放,這道程序是運載這類不受歡迎的海洋生物的主要源頭。具有入侵性的淡水斑馬貽貝原產於黑海、裏海和亞速海,很可能透過越洋航行船舶的壓載水,最終運到加拿大與美國之間的五大湖。[18]學者Meinesz認為對生態系統造成損害最嚴重的單一入侵物種案例中,是看似無害的水母。 Mnemiopsis leidyi是種櫛水母,目前在世界許多的河口灣中均有,據信是在1982年首次引入,而且是透過船舶的壓載水被運送到黑海。這種入侵水母的數量在當地呈指數增長,到1988年已對當地的漁業造成嚴重的破壞。 「鯷魚捕撈量從1984年的204,000噸下降到1993年的200噸、鯡魚捕撈量從1984年的24,600噸下降到1993年的12,000噸以及鯖魚從1984年的4,000噸下降到1993年的零。」[19]水母已把當地水域中的浮游生物(包括剛孵出的幼魚)捕食殆盡,因此最終本身的數量也急劇下降,但它仍保有對生態系統的控制力道。

入侵物種可將曾是別的物種存在的地區佔領,傳播新型疾病,引入新的遺傳物質,改變水底景觀,並危及原生物種覓食的能力。僅在美國,入侵物種每年就造成約1,380億美元的經濟成本(包括收入損失和管理成本)。[20]

海洋污染

當人類使用或傳播如工業、農業和居家產生的廢棄物、懸浮微粒、噪音、過量的二氧化碳或入侵生物進入海洋,並在那裡產生有害影響時,即造成海洋污染。大部分廢棄物(80%)由陸上活動所產生,但海上運輸也貢獻不少。[21]由於大多數的來源均為陸地,無論是通過河流、生活污水或是大氣,最容易受到污染的還是大陸棚。空氣污染也會把鐵、碳酸、氮、矽、硫、農藥或灰塵顆粒帶入海洋。[22]污染來源通常是非點源式,例如農業逕流、風吹碎片殘骸和灰塵。徑流透過河流把污染物帶進海洋,風吹的碎片殘骸和灰塵會沉澱到水道和海洋中。[23]污染傳播的途徑包括直接排放、地表徑流、船舶產生的污染、大氣污染以及將來或許會發生的深海採礦。

海洋污染的類型可分為海洋廢棄物污染、海洋塑料污染(包括微塑料)、海洋酸化、營養物污染、毒素和水下噪音。海洋塑料污染中的塑料尺寸,從塑膠瓶和塑膠袋等大型原始材料,到細小的微塑料均有。海洋廢棄物主要是漂浮或懸浮在海洋中的人類垃圾。塑料污染對海洋生物有害。

另一個問題是集約化農業施用營養物質(氮和磷),而後產生的流失,以及未經處理或僅部分處理過的污水,排放進入河流,再進入海洋。這些氮和磷(通常包含在肥料中)會刺激浮游生物和海藻的生長,而有害的藻類因富營養化而大量繁殖,對人類和海洋生物都有害。過度的藻類繁殖也會扼殺敏感的珊瑚礁,導致生物多樣化和珊瑚礁健康的喪失。第二個重要的問題是藻類大量繁殖後,其死亡及分解會消耗沿海水域中的氧氣,由於氣候變化,這種沿海水域缺氧的情況會因海水變暖,而減少洋流間的混合,讓缺氧情況更為惡化。[24]

Remove ads

營養物污染是導致地表水優氧化的主要原因,其中過量的營養物質(通常是硝酸鹽或磷酸鹽)會刺激藻類生長。而當藻類死亡後,會下沉並被水中的細菌分解。而在分解的過程中會消耗氧氣,斷絕其他海洋生物所需的氧氣供應,而造成所謂的「死區」。死區水中的溶解氧含量極低。或因此導致其中海洋生物死亡,或迫使其移往別處,當地因而無生命存在,而得死區的名稱。缺氧區(或是死區)可在自然的情況下發生,但人類活動造成的營養污染,已將這原本是種自然的過程變成環境問題。[25]

營養物污染有5個主要來源。最常見的是城市污水逕流。這些生活污水可透過雨水、洩漏或是直接把未處理過的污水排入水體。次一個常見的來源是農業耕作。農業使用的化肥會滲入地下水或被雨水沖走,進入水道,並將過量的氮和磷引入環境之中。牲畜的糞便也會進入水道,帶入多餘的營養物質。工業化畜牧方式把成百上千的牲畜集中在一處飼養,所產生的動物糞便會造成嚴重的營養物污染。另一個營養物污染的來源是雨水排水溝逕流,來自住宅區和不透水地表的營養物和肥料經過雨水沖刷,被逕流帶入附近的河或溪流,最終抵達大海。營養物污染的第5個主要來源是水產養殖業,人類在受控區域中養殖水生動物而產生的排泄物、多餘的食物和其他有機廢物將以營養物的形式引入周圍的水中。[26]

Remove ads

有毒化學物質會附著在微小的顆粒上,然後被浮游生物和底棲生物(其中大多數是食碎屑動物或濾食性動物)攝食。通過這種方式,毒素在海洋食物鏈中受到向上式的集中。許多顆粒在進行化學結合時會消耗氧氣,導致河灣缺氧。農藥和有毒金屬同樣被納入海洋食物網,而損害海洋生物的健康。許多動物飼料含有高量的魚粉或魚水解物。通過這種循環,海洋毒素被轉移到飼養的陸地動物身上,然後再進入人體。

在上個世紀,世上沿海水域的浮游生物密度有所增加,而最近在公海中的密度則有下降。沿海浮游生的增加是由陸地營養物質透過逕流進入而造成,而公海表面溫度升高會把洋流分層作用增強,而減少深海中的營養物質上升到表面,讓淺層浮游生物難以攝取。[27]

全球每年生產的塑料超過3億噸,其中一半用於製造杯子、袋子和包裝材料等一次性產品。而每年進入海洋的塑料至少有1,400萬噸[28] 。目前並無精確數字,但估計存在海洋中的數量約有1.5億公噸。塑料污染物在所有海洋廢棄物的佔比有80%,從地表水到深海沉積物之中均有。由於塑料重量輕,大部分廢棄物都存在海洋的表面及其周圍,但在大多數海洋和陸地棲息地,包括深海、五大湖、珊瑚礁、海灘、河流和河灣均可發現塑料垃圾及其顆粒。海洋塑料問題中最醒目的證據是積聚在環流區域的巨型海上垃圾帶。環流是由地球的風和地球自轉而形成的環狀洋流。[29]地球有5個主要的海洋環流:北太平洋環流、南太平洋環流、北大西洋環流、南大西洋環流以及印度洋環流。每個環流中都有大型的垃圾帶。[30]

海洋物種會攝入較大片的塑料垃圾,填滿它們的胃,讓其相信自己已吃飽,但實際上並未攝取到任何營養,而讓胃部已填滿的海鳥、鯨、魚類和海龜餓死。塑料垃圾也會讓海洋物種窒息或因糾纏而造成死亡。[31]

海洋塑料污染物中的微塑料是最大的威脅。這些小碎片中一些體積微小到宛如柔珠。有些微塑料是由較大塑料廢棄物風化而成,一旦塑料廢棄物進入海洋或任何水道,經過陽光照射、溫度、濕度、海浪和風的風化作用,而被分解成長度小於5毫米的碎片。塑料也會被較小的生物分解,它們會攝入碎片,將其分解成更小塊,然後排出或吐出。在實驗室的測試中,有種名為Orchestia gammarellus的端足類甲殼動物可迅速吞入塑膠袋碎片,將其撕碎,其能力等於可把單個袋子撕成175萬個微小碎片。[32]雖然塑料被撕開,但仍是不會受到生物降解的人造材料。據估計,遠洋帶內的塑料中,微塑料大約佔有90%。[29]這些微塑料經常被食物鏈底部的海洋生物(如浮游生物和魚類幼蟲)攝取,而導致塑料往食物鏈上游集中。塑料是用有毒化學物質生產,而這些化學物質會進入海洋食物鏈,包括一些最終被人類食用的魚。[33]

Remove ads

海洋有個自然的音景,生物在其中進化已達數萬年。然而人類活動卻把這種音景破壞,在很大程度上把存在其中的生物所依賴用於交配、抵禦捕食者和旅行的聲音淹沒掉。船舶螺旋槳和發動機、工業化捕魚方式、沿海工程、石油鑽探、反射地震(地球物理探勘)、戰爭、海底採礦和聲納導航,都給海洋環境帶來噪音污染。在過去的50年中,僅海上航運就讓主要航線上的低頻噪音增加32倍,造成海洋動物必須遠離重要的繁殖地和覓食地。[37]聲音是種可在海洋中傳播最遠的感官信號,人為噪聲污染會破壞海洋生物利用聲音的能力,給海中生物帶來壓力,影響它們的整體健康,破壞它們的行為、生理和繁殖,甚至導致死亡。[38]反射地震勘測產生的聲波會損壞海洋動物的耳朵,而造成嚴重傷害。噪音污染對依賴迴聲定位的海洋哺乳動物(如鯨和海豚)尤其有破壞性。這些動物使用迴聲定位來溝通、導航、進食和尋找配偶,過多的聲音會干擾它們使用這種功能。[39]

Remove ads

對於將來可能會發生的深海採礦,科學家和環保組織均擔憂會影響到脆弱的深海生態系統,以及對海洋生物泵產生更廣泛的影響。[40][41]

海洋環境的快速變化讓疾病活躍。致病微生物與其他海洋生物相比,有更快改變和適應新環境的能力,在海洋生態系統中具有優勢。這類生物包括病毒、細菌、真菌和原生動物。這些致病原生物可迅速適應,相對的,其他海洋生物因環境的快速變化而變得衰弱。此外,由於水產養殖,加上人類排泄物進入海洋,引入新的病原體和多餘的營養物質,讓致病微生物變得更豐富。[42]

其中一些微生物可在廣泛的宿主中生存(稱為多宿主病原體),表示同一病原體可感染、繁殖和傳播到不同的、不相關的物種之中。多宿主病原體特別危險,因為它們可感染許多生物體,但並非對所有生物體均產生致命的效果。表示這種微生物可存在更具抵抗力的物種中,並將這些宿主用作持續對易感物種攻擊的載體。在這種情況下,病原體有機會把易感物種完全消滅,而同時讓宿主繼續存在。[42]

氣候變化

在海洋環境中,屬於初級生產位階的微生物對碳截存有很大的貢獻。海洋微生物還可把營養物質回收,用於海洋食物網中,此過程會把二氧化碳釋放到大氣中。微生物的生物質和其他有機物質(植物和動物的殘骸)經過數百萬年而轉化為化石燃料。相比之下,燃燒化石燃料會在很短的時間內就釋放出溫室氣體,造成碳循環失衡,只要繼續燃燒化石燃料,大氣中的二氧化碳水準就會繼續上升。 [43]

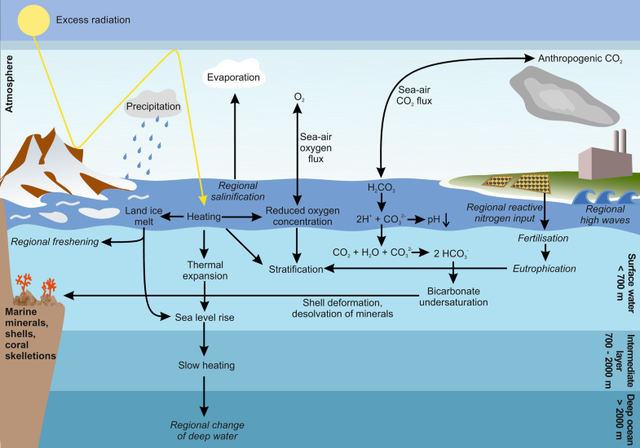

氣候變化對海洋影響的概述 [44]

全球陸地-海洋氣溫中位數變化圖(從1880年到2011年,攝氏度)。

資料來源: NASA GISS

資料來源: NASA GISS

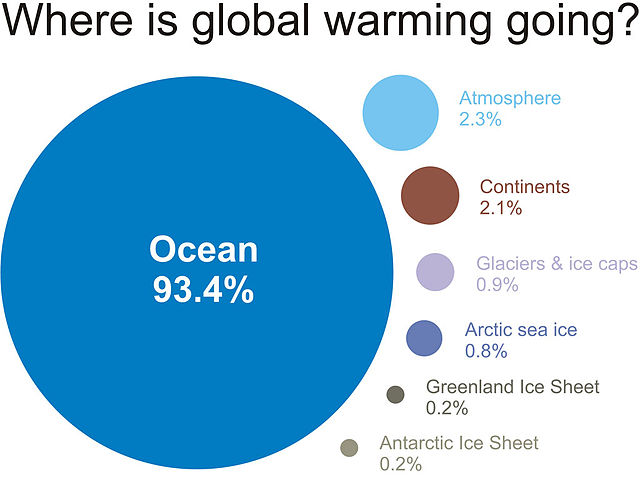

全球暖化所產生的大部分熱能並非進入大氣或土壤,而是進入海洋。[45][46]科學家們在30多年前就意識到海洋是人類對氣候變化產生影響的關鍵證據,「要改進我們對氣候敏感性的理解,最佳的機會就是監測海洋裏的溫度」。[47]

隨著全球暖化,海洋生物正往海洋中較冷的部分移動。例如美國對位於其東北海岸和白令海東部的一組105種海洋魚類和無脊椎動物進行監測。在1982年至2015年期間,這一組的平均生物量中心向北移動約10英里,並往下移動約20英尺深。 [48][49]

全球暖化的熱能絕大多數是進入海洋 [45]

有證據顯示海洋溫度升高已對海洋生態系統造成損害。例如,一項對印度洋中浮游植物變化的研究顯示在過去60年中,此處的浮游植物數量已下降20%。[51]在夏季,西印度洋是世界上最大的海洋浮游植物開花集中地之一。印度洋的暖化加劇海水洋流分層,而營養物質無法在透光帶中被混合,讓此處的光合作用受到限制。因此初級生產受到影響,而讓整個食物網被破壞。如果快速暖化仍持續進行,印度洋可能會變成生態沙漠,生態產能會因而停止。[51]

南極振盪(也稱為南半球環狀模(Southern Annular Mode))是圍繞南極洲的西風帶或低壓帶,根據所處的階段向北或向南移動。[54]在其正相期,驅動南極繞極流的西風帶向南極洲增強並接近南極洲,[55]而在負相期,西風帶向赤道方向移動。由南半球環狀模引起的風使南極大陸架周圍海水深處的溫暖海水上升,[56][57]這與冰架基底融化有關,[58]代表一種可能的風驅動機制,可能會把大部分南極冰蓋的穩定性破壞。[58]南極振盪目前處於一千多年來最極端的正相期,而最近的正相期正在加劇,顯示是由於溫室氣體水準上升,及之後平流層中臭氧匱乏所造成。[59][60]這些物理環境的大規模變化正「推動南極海洋食物網所有層面的變化」。[52][53]海洋暖化把南極磷蝦的棲息地改變。[52][53]南極磷蝦是海岸架以外南極生態系統的關鍵物種,是海洋哺乳動物和鳥類的重要食物來源。[61]

IPCC的2019年特別報告中說,全球的海洋生物正受到海洋暖化的影響,繼而直接影響到人類社區、漁業和糧食生產。[62]由於氣候變化,海洋動物到21世紀末的數量可能會減少15%,漁業捕撈量可能會減少21%至24%。[63]

一份在2020年發表的研究報告稱,到2050年,即使溫室氣體排放量減少,海洋暖化在深海的蔓延速度也可能比現在快7倍。當海洋中層帶和更深層的暖化後。會對深海食物網產生重大影響,因為海洋物種需要移動以停留在適合生存的溫度地帶。[64][65]

由於海平面上升,沿海生態系統正面臨進一步的變化。一些生態系統可在高水位時向內陸移動,但其他生態系統受到自然或人工的障礙影響而無法遷移。如果因人為障礙而讓海岸帶變窄(稱為海岸地區擠壓,會導致泥灘和沼澤等自然棲息地的喪失。[67][68]紅樹林和潮汐沼澤原本可利用沉積物和有機物的累積來增加高度,以適應不斷上升的海平面。但如果海平面上升速度太快,它們無法跟上,就會遭到淹沒。[69]

珊瑚礁對鳥類和魚類都很重要,這種生物也需往上生長以維持接近海面,以從陽光中獲得足夠的能量。目前它還算能夠跟上,但在將來就不見得能達成。[72]這些生態系統有助於抵禦風暴潮、海浪和海嘯,如果失去,會讓海平面上升所產生的影響更為嚴重。[73][74]人類的活動如興建水壩,由於有限制沉積物供給下游濕地的功能,濕地的自然適應過程受到破壞,潮汐沼澤因此也會喪失。[75]當海水移向內陸時,所產生的海岸洪水會導致現有陸地生態系統出現問題,例如土壤遭到海水污染。[76]曾生存在澳大利亞大堡礁北端的珊瑚裸尾鼠是已知的首個因海平面上升而滅絕的陸地哺乳動物。[77][78]

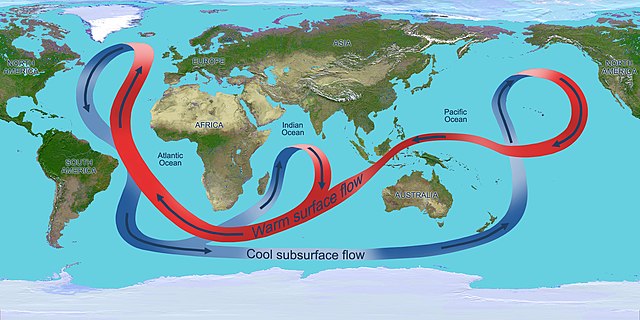

海洋鹽度是衡量海洋中含有鹽分的指標。鹽分因陸地受到侵蝕,經水溶解後輸送而來。在研究全球水循環、海洋-大氣交換和洋流(是地球上輸送熱量、動能、碳和營養物質中的重要機制)時,海洋的表面鹽度是氣候系統中的一個關鍵變量。[79]冷水比溫水密度大,鹹水比淡水密度大。這表示海水的密度會隨著溫度和鹽度的變化而變。這些密度變化是驅動洋流的主要動力來源。[79]

自1950年代以來所做的表層海洋鹽度測量顯示,全球水循環正在加劇,高鹽區變得鹽分更高,而低鹽區變得鹽分更低。[80][81]

由美國國家航空暨太空總署(NASA)水瓶座衛星測得的地球海面鹽度(2011年12月到2012年12月),藍色:低鹽份,紅色:高鹽份。

造成海洋酸化的潛在影響力量

對各項原因所能產生的後果的概述。[82] 海洋酸化是指海洋的酸度逐漸增加中,主要是因為從大氣中吸收二氧化碳所造成。[83]主因是燃燒化石燃料,導致大氣中二氧化碳增加,而有更多的二氧化碳溶解在海洋中。二氧化碳溶解在水中,形成氫離子和碳酸根離子,把海洋酸度升高,讓依靠碳酸鈣形成外殼的微生物、貝類和其他海洋生物的生存變得更加困難。[84]

酸度提高後還會對海洋生物產生其他的危害,例如抑制某些生物的代謝率和免疫反應,並導致珊瑚白化。 [85]自18世紀的工業革命開始以來,海洋的酸度已增加26%。[86]這現象被比擬為「讓全球變暖的邪惡孿生兄弟」[87]和「二氧化碳造成的另一個問題」。[88]

海洋低氧給海洋生物增添額外的壓力源。這種低氧現象是由於燃燒化石燃料而導致海洋中最少含氧區範圍擴大。這種變化相當迅速,對魚類和其他類型的海洋生物,以及依賴海洋生物獲取營養或生計的人們構成威脅。[89][90][91][92]海洋低氧對海洋初級生產力、養分循環、碳循環和海洋棲息地均產生影響。[93][94] 海洋暖化加劇海洋低氧,更進一步給海洋生物帶來壓力,通過密度和溶解度效應增加洋流分層來限制養分的交換,同時又增加海中生物的代謝需求。[95][96]]根據IPCC2019年特別報告,由於海洋化學的變化,物種在整個海洋食物網中的生存能力正受到破壞。隨著海洋暖化,洋流分層間的混合減少,導致海洋生物能取得的氧氣和營養物質減少。[97]

直到最近,極地的冰蓋[99]均被視為碳循環的惰性部分,基本上在全球氣候模型中受到忽視。但過去10年的研究已把這一觀點改變,證明此處有獨特適應性的微生物群落存在、冰蓋中生物地球化學/物理的高速率風化,以及超過1,000億噸的總有機碳量以及營養物在此儲存和循環。[100]

生物地球化學

人類活動對海洋氮循環所造成的影響 。[101]

右圖顯示人類對海洋氮循環的一些影響。生物有效性氮 (Nb) 透過地表徑流或大氣沉降而引入海洋生態系統,導致富營養化、死區的形成和最少含氧區 (OMZ) 的擴大。人為活動和低氧區所釋放的氮氧化物(N2O, NO)會導致大氣的平流層臭氧消耗,造成紫外線輻射升高,而對海洋生物造成損害、酸雨和海洋暖化。海洋暖化導致洋流分層強化、低氧和死區的形成。死區和最少含氧區是厭氧氨氧化菌和反硝化反應的熱點,會導致氮損失(N2和N2O))。大氣中二氧化碳濃度升高會讓海水酸化,減少仰賴pH值的氮循環過程,例如硝化作用,並增強N2的固氮作用。 [101]

霰石是碳酸鈣的一種形式,許多海洋動物用來建造碳酸鹽骨骼和外殼。海水中霰石飽和度越低,生物體建立和維持其骨骼和外殼的難度就越大。下圖顯示1880年至2012年間海洋表層水霰石飽和度的變化。[102]

舉一例,翼足目是一組廣泛分佈的浮游海螺。對於它們來說,它們需要霰石來製造外殼,霰石由碳酸根離子和溶解的鈣組成。因為海水酸度提高,穩定地減少海水中的過飽和碳酸鹽,霰石難以形成,翼足目動物因而受到極大的影響。[103]

當翼足目動物的外殼浸入2100年pH值水準的海水中時,它們的外殼在6週內幾乎會完全溶解。[104]同樣的,珊瑚、[105]珊瑚藻、[106]鈣板金藻(球石藻)、[107]有孔蟲[108]以及一般的貝類[109]都經歷因海洋酸化而導致的鈣化減少或溶解增加的現象。

-

海水中霰石飽和度越低,生物體如翼足目建立和維持其骨骼和外殼的難度就越大。

-

大氣中的二氧化碳濃度越高,海中的翼足目受到因此酸化海水的侵蝕,外殼逐漸遭到溶化。

受海洋酸化影響而失去肌肉量的海中無脊椎動物蛇尾

像翼足目及蛇尾的海中生物,它們構成北極海中食物網的基礎層。

翼足目動物和蛇尾共同構成北極海中食物網的基礎,兩者都因海洋酸化而受到嚴重破壞。翼足目動物的外殼遭到溶解,蛇尾在重新長出附肢時會失去肌肉量。[110]此外,當蛇尾的卵在特定的酸化條件下,會在幾天內死亡。[111]酸化有可能會從根本上摧毀北極食物網。北極水域正迅速變化中,讓霰石不飽和的情況越來越明顯。[103]北極食物網結構單純,食物鏈從小型生物到大型捕食者間的階段不多。例如翼足目動物是「許多高等捕食者 - 大型浮游生物、魚、海鳥、鯨魚的關鍵性食物來源」。[112]

人類農業活動從400年前開始興起後,讓岩石和土壤增加曝露的機會,而增加矽酸鹽風化的速度。從土壤中淋溶出的無定形體二氧化矽也隨之增加,導致河水有更高濃度的溶解二氧化矽。[113]相反的,由於大壩後方的淡水矽藻將此二氧化矽吸收,能進入海洋的二氧化矽數量因而減少。由於人為的氮和磷含量增加以及溫暖水域中二氧化矽溶解的增加,反而限制矽質浮游生物的繁殖,對未來海洋中含矽沉積物的形成也產生限制。[113][114]

一組科學家在2019年發布的研究報告,認為海水酸化正把南大洋中矽藻二氧化矽產量降低。[115][116]

人類活動造成的全球碳循環變化(2009年-2018年

,GtC為gigatonnes of carbon(109 tonnes of carbon )的簡寫。 [118] [119][120]

幾項移除海洋中二氧化碳的建議做法。 [123]

隨著移除陸地上二氧化碳的技術和政治挑戰變得更加明顯,海洋也成為全球氣候治理中減碳降排戰略的新「藍色」前線。[123]海洋環境是巴黎協定後的氣候治理中,各項新型碳匯戰略的藍色前線,包含有自然的生態系統管理到全球工業級的技術干預。去除海洋中的二氧化碳方法包含甚多,[124][125]但有幾種與去除陸地二氧化碳的關鍵建議類似。[123]海洋鹼化 -(把橄欖石等矽酸鹽礦物添加到沿海的海水中,利用化學反應增加二氧化碳的吸收)是增強風化作用的方式,藍碳 -(增強沿海植物吸收二氧化碳的能力)是在沿海重新造林,以及增加海洋生物質(即海藻)的種植。隨之而產生的效益,成為海洋版的生物能源和碳捕集與封存。從管理土壤和森林,進而把濕地、海岸和公海也構想和發展為受管理的去除和儲存碳的場所。[123]

多重壓力源的影響

海洋暖化以及海水低氧,兩者合併的效果可把對生態系統的影響放大

。[126][127]如果在同一時間有不止一個壓力源存在,則會有放大的效果。[128][129]例如海洋酸化和海洋溫度升高,兩者對海洋生物的綜合影響,其威力遠超過任一單獨因素。[130][131][132]

雖然二氧化碳升高對海洋生態系統產生的全部影響仍在記錄之中,但大量研究的結果顯示,主要由二氧化碳和其他溫室氣體排放驅動的海洋酸化,加上海洋溫度升高,對海洋生命和環境的影響是複合式的。這種影響遠超過任何一種單一的因素。[130][133][132]此外,海洋暖化會讓洋流分層強化,通過密度和溶解度效應,而限制營養物質交換,[134][135]加劇海洋低氧現象,成為海洋生物的額外壓力源,卻又同時增加代謝的需求。

多種對珊瑚礁的壓力源。[136]

目前已有綜合分析對海洋酸化、暖化和低氧對海洋影響的方向和幅度做量化的工作,[131][137][138]並通過中型生態池做進一步的檢驗。中型生態池把這些壓力源的相互作用加以模擬,發現會對海洋食物網產生災難性的影響,即任何因二氧化碳增加而讓食物網中初級生物(如海藻)及二級生物(如草食性無脊椎生物)所增加的產量,遠不及第三級生物消耗的速度。[139][140]

變革驅動力

多種會改變海洋生態系統的驅動力。[141]

海洋生態系統的動態變化受到社會經濟活動(例如捕魚、污染)和人類引起的生物物理變化(例如溫度、海洋酸化)的影響,並透過相互作用,回過頭來嚴重影響海洋生態系統及人類創造的生態系統服務。對這些直接(或密切)的相互作用產生了解,是實現可持續利用海洋生態系統的重要一步。然而,密切的互動嵌入在更廣泛的社會經濟背景中,例如通過貿易和金融、人口遷移和技術進步的經濟,在全球運作和互動中,又對密切的互動發生影響。[141]

移動基線

「人類善用物理和生物科學,讓目前成為可說是有史以來最好時代:我們活得更久,更健康,食品產量在過去35年內翻了一倍,由於能源的使用而減輕人類體力勞動,消除勞役等級。但這些善意行動卻產生意外的後果 - 如氣候變化、生物多樣性喪失和供水不足等等 - 很可能會讓我們的明天成為最糟糕的時代。」

– 羅伯特·梅 (2006年) [142]

研究海洋生態系統會發生基線變化的情況,因為要衡量變化,就必須根據之前的參考點(基線),而這基線可能代表的是生態系統在更早前已發生過重大變化的結果。[143]例如研究人員評估目前極度枯竭的漁業,他們所使用的是自己職業生涯開始時的漁業狀況作為基線,而非根本未開發或是未被濫捕前的狀態。在數百年前曾充滿特定物種的地區可能已經歷過長期衰退,但所使用的只是這個物種在幾十年前的水準作為參考點。使用這種方式,就會把生態系統或物種在很長的時間內,曾發生的大幅下降事實給掩蓋,這樣的謬誤在以往發生,現在也照樣會發生。當新一代人再次定義自然或未開發的事物時,就會失去對變化的感知。[143]

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads