热门问题

时间线

聊天

视角

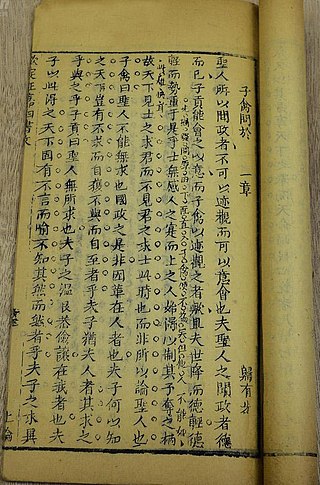

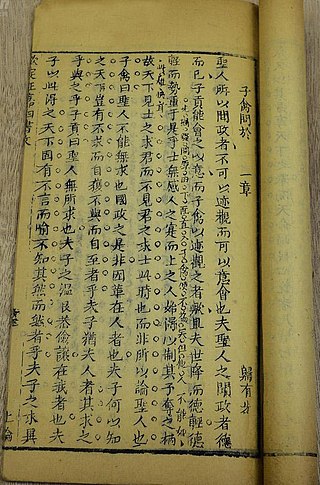

八股文

參加科舉考試所書寫的特殊文體 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

八股文又稱八比文[1]、時文、時藝、制藝,是中國明、清皇朝及越南阮朝考試制度中所規定的一種特殊文體1。

此條目需要補充更多來源。 (2010年10月9日) |

隋唐開始,中國出現了開科取士的科舉制度,開出中國社會低下層知識分子能成為上層官僚的途徑。在隋唐時,科舉中寫文章的部分(明經)主要是寫詩歌,直到明、清兩代才正式轉變為八股。

歷史背景

北宋王安石變法,王安石認為唐代以詩、賦、帖經取士,浮華不實,於是併多科為進士一科,一律改試經義[2][3]。

考試的文體並無規格,沒要求對仗排偶。當時有的考生主動運用排比筆法,寫成與八股文類似的文章。被部分學者視為八股文發展的開端[4]。

元代的科舉制度,基本沿襲宋代[5]。用「經義」、「經疑」為題述文。但把出題範圍,限制在《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》四種經書中。考試時的文章格式還沒有限定對仗排偶。元代王充耘(字與耕,吉水人,元統甲戌進士),「以《書經》登第,其用功甚深,此乃所作經義程式也」[6]。有些歷史學家認為這才是最早的八股文雛形。

例如鄧之誠在《中華二千年史》卷四「制藝文」道:「宋熙寧中,王安石始廢詩賦用經義,元祐後復罷,迨元仁宗延祐中,定科舉考試法。於是王充耘始選八比一法,名《書義矜式》,遂為八股濫觴。」

明朝八股文

明代洪武元年(1368年),詔開科舉,對制度、文體都有了明確要求[7]。士人參與科舉考試必須通過三場的考試2。不過寫法或偶或散,初無定規。明憲宗成化年間(1464年-1487年),經王鏊、謝遷、章懋等人提倡,八股文逐漸形成了以講究格律、步驟,並逐漸形成比較嚴格的程式。成化二十三年(1487年),始由「經義」變為開考八股文,規定要按八股方式作文,格式嚴格,限定字數,不許違背經注,不能自由發揮。

題目必須用四書五經中的原文。題目又分大題、小題兩類。

內容須以程朱學派的注釋為準。歷代解經之作很多,科舉考試只用程朱一派。《周易》依程傳朱學本義,《尚書》依朱熹學生蔡沈傳,《詩經》依朱熹《詩集傳》,《春秋》依胡安國傳,而以《左傳》為本事,《禮記》依陳澔集傳,《四書》依朱熹《四書集注》。考生行文命意,必須就題闡釋,依注作解,不得擅自生發,獨出新論。八股文還要求代聖人立言。如題目是孔子、曾子、子思、孟子及其門人的話,則必須模擬語意,即使是三桓、陽虎、荷蓧丈人、齊人妻妾等各類人物,也要設身處地,肖其口吻。只有記事題和連章題不用模擬口氣。

八股文起承轉合有一定的規矩。最初三股和末一股可採取散文形式,中間四股需用排偶的句子。

Remove ads

八股文的字數有限定。明初制度:鄉試、會試,用《五經》義一道,500字。《四書》義一道,300字。

清朝八股文

清世祖順治三年(1646年)宣布恢復科舉取士,沿用明朝的八股文,做出一些小改變。後來的康熙帝意識到科舉考試中的八股文「空疏無用,實於政事無涉」,於1663年廢止八股文。1665年,禮部侍郎黃機上疏:「先用經書,使闡發聖言微旨,以觀心術。不用經書為文,人將置聖賢之學於不講,請復。」1668年,康熙恢復八股文考試。

1738年,兵部侍郎舒赫德上書乾隆皇帝:「科舉之制,憑文而取,按格而官,已非良法,況積弊日深,僥倖日眾。應將考試條款改弦更張,別思所以遴拔真才實學之道。」乾隆組織討論之後,發現沒人能提出替代科舉之方,這次提議暫且結束。

光緒二十八年(1902年),清政府宣佈停止科舉考試使用八股。1904年,清政府舉行了最後一次科舉,翌年起廢除。

大部分與明代類似,但將八股中最後可以發揮己意的大結改為三、四句收束,不能發揮己意思,又叫收結或落下。

評價

隋文帝開皇七年(587年),開啟中國科舉取士制度之先河,通過科舉考試,按成績來選取任用人才。科舉考試由唐、宋時期的重視個人才氣的詩賦、策論轉而為明代的以《五經大全》的儒學經義為主,乃是科舉制度為追求公平原則的落實。但是由於考試範圍的限定化以及題目的不斷重複,加上參與科舉考試的考生大幅增加,因而造成了士子素質參差不齊以及「廢書不觀」等壞現象。為了解決這一經由科舉市場決定政府人才來源所必須承受的「劣幣驅逐良幣」的風險,於是在科舉題目上出現了截題、搭題以及在文章寫作上出現了綜合了詩賦、策論的八股文等應變措施,這也就是說,士子對於題目必須要有一定程度的了解,同時在八股文章的寫作能力上也必須具備一定的水平,才能進一步的獲取考官的青睞。

採用《四書》《五經》這一標準化的教科書,士大夫階層容易形成一致價值觀,共通的語言,降低上下級官員間溝通成本。[原創研究?]

明初大儒唯程朱之式是依,是一種普遍現象,故其於諸子學之觀點亦因仍於程、朱,宋濂、解縉以及薛瑄等皆是如此。在明成祖永樂年期修撰的《五經大全》,如以科舉制度的發展來看,顧炎武曾質疑「僅取已成之書,抄謄一過,上欺朝廷,下誑士子」、「⋯⋯故使治經者以宋儒朱考亭先生之說為宗。上之所取,士之所以取於上;師之所教,弟子之所以傳於師,其說皆必出於是。上之所以取而不出於是,由變禮易樂,叛於時王之法也,無所逃當世之責;師弟子所習而不出於是,其罪若偽符節尺量之罪也,徇於路者得而譏之。」,可說是經過宋、元以來,諸儒在經學義理詮釋方面的沈澱以及昇華所得出的一個共同的規範準則。況且,文章的好壞較難有統一準則,八股文有固定格式,相對來說評判較為公正客觀,爭議度相對減少。[原創研究?]

在八股文對於外在形式上的「學古」以及風尚的追求之下,士人逐漸重視秦漢典籍於時文方面的運用,因此此時編纂的諸子學書籍也以盡量能符合士子的需求為首要,因而產生了對於古籍進行文章行文脈絡的文理、文氣以及文法、文句的評點書籍,如沈津《百家類纂》、陸可教、李廷機《諸子玄言評苑》、陳深《諸子品節》、焦竑、翁正春、朱之蕃《新鍥翰林三狀元會選二十九子品彙釋評》、焦竑、翁正春《新鍥二太史彙選註釋九子全書正集》、歸有光、文震孟《諸子彙函》、陳仁錫《諸子奇賞》、郭偉《新鍥分類評註文武合編百子金丹》、譚元春《莊子南華真經評》、孫、鍾之衣《六子全書》、鍾惺《老子文歸》、陳繼儒《老子雋》等書籍的產生皆是為應科舉需求而為之評點。[原創研究?]

八股文嚴格地規範了行文格式和體裁,使閱卷者能快速、準確地閱卷,答卷者也能更簡潔和有針對性地應對。這對防止主觀閱卷和提升答閱卷雙方的磨合效率有積極作用。同時也對文章中所涉及的考點有更中立的評判。[原創研究?]

八股文題目,內容,格式都限制太嚴。考生們只是按照題目的字義敷衍成文,因此扼殺了作者的創意,也扼殺了讀書人的自由意志。結果造成八股文內容空洞,專講形式,成了文字遊戲。讀書人為了考取功名專研析八股文,但八股文的限制太嚴,而且題目限於經書,束縛了讀書人的思想,程朱義理之學在科舉制度的引導下逐漸僵化。[來源請求]顧炎武言:「八股之害等於焚書,而敗壞人才,有甚於咸陽之郊,所坑者但四百六十餘人也。」[8]

讀書人「兩耳不聞窗外事,一心只讀聖賢書」,竭盡一生精力鑽研八股文的寫法,對政治,社會實際情況缺乏了解。而有些讀書人亦對人情世事缺乏了解,一旦為官,缺乏足夠的知識來應付民間大小事情,只好委任幕僚師爺及下級官吏決策事宜,使得吏治日漸敗壞,政治難上軌道。[9]

- 楊慎:「本朝以經學取人,士子自一經之外罕所通貫。近日稍知務博,以嘩名苟進而不究本原,徒事末節。五經諸子則割取其碎語,而誦之謂之蠡測。歷代諸史則抄節其碎事而綴之,謂之策套。其割取抄節之人已不通經涉史,而章句血脈皆失其真。」(楊慎:《升庵集》卷52,《舉業之陋》)

- 袁了凡:「今教子弟者多不讀五經,務記臭爛時文,以為捷徑者入。」(袁黃:《了凡袁先生論文》,《遊藝塾續文規》卷4)

- 顧炎武:「今日科場之病莫甚乎擬題。且以經文言之。初場試所習本經義四道。而本經之中,場屋可出之題,不過數十。富家巨族,延請名士,館於家塾,將此數十題,各撰一篇,計篇酬價。令其子弟及僮奴之俊慧者,記誦熟習,入場命題十符八九,即以所記之文,抄謄上卷,較之風檐結構難易迥殊,四書亦然。發榜之後,此曹便為貴人。年少貌美者多得館選。天下之士靡然從風。而本經亦可以不讀矣。」(顧炎武:《擬題》,《日知錄》卷16)

- 黃宗羲:「科舉之弊,未有甚於今日矣。余見高、曾以來,為其學者,五經、《通鑑》、《左傳》、《國語》、《戰國策》、《莊子》、八大家,此數書者未有不讀,以資舉業之用者也。自後則束之高閣,而鑽研於蒙存、淺達之講章。又其後則以為泛濫而說約出焉。又以說約為冘,而圭撮於低頭四書之上。童而習之,至於解褐出仕,未嘗更見他書也。此外但取科舉中選之文,諷誦摹仿,移前掇後,雷同下筆已耳。」(黃宗羲:《科舉》,賀長齡、魏源:《清經世文編》卷57,《禮政上》)

- 魏禧:「明世黜雜學,尊孔子,勒四書五經為題目。法視前代,為獨正、販夫、監子莫不知仁義道德之名,然才略迂疏,不逮漢唐遠甚。及其後,則遂欲求為東晉、南宋而有不可得者。天下奇才異能,非八股不得進。自童年至老死,惟此之務。於是有身登甲第,年期耄,不識古今傳國之世次,不知當世州郡之名、兵馬財賦之數者。而其才俊者,則於入官之始而後學。」(魏禧:《制科策上》,《魏叔子文集》卷3)

- 陳廷敬:「學者⋯⋯所服習者,本義、集傳、蔡沈、胡安國、陳澔,之所謂五經而已。《易》、《詩》、《書》、《禮》,學文者猶加誦習焉。《春秋》則概刪。聖人之經不讀,讀胡氏傳。傳亦不盡讀,擇其可為題目者。以其意鋪敘為文,不敢稍踰分寸,以求合於有司。」(陳廷敬:《經學家法論》,《午亭文編》卷32)

- 閻若璩:「三百年文章學問不能直追唐、宋及元者,八股時文之害也。」(閻若璩:《潛邱札記》卷1)

- 錢大昕:「明初襲用元制,鄉會、試題四書在五經之前,由是士子應試專以揣摩四書文為事,經義徒有其名爾。」(錢大昕:《廿二史考異》卷90,《元史卷五》)

- 崔東壁:「明以三場取士久之。而二三場皆為具文,止重四書文三篇。因而學者多束書不讀,自舉業外茫無所知。」(崔述:《考信錄》,《提要卷上》)

現狀

2014年9月,杭州市高級中學在新版語文教材中收錄王鏊《百姓足,君孰與不足》、王守仁《志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁》及曾國藩《與諸弟書》等三篇八股文,並引發社會關於八股文的討論。[10]

註解

^ 註解1:近人蔡元培認為:「八股文的作法,先作破題,上兩句,把題目大意說一說。破題作得及格了,乃試作承題,約四五句。承題作得合格了,乃試作起講,大約十餘句。起講作得合格了,乃作全篇。全篇的作法,是起講後,先作領題,其後分作八股(六股亦可)。每兩股都是相對的。最後作一結論。由簡而繁,乃是一種作文的方法。」

^ 註解2:初場主要是以儒學典籍來測驗士子對於經學義理的理解能力,並進而闡發微言大義,以「代聖人立言」;次場則以朝廷文告寫作以及法令的裁判,來測驗士子對於古今朝廷事務之了解,以及對於辭彙掌握之能力;第三場則以古今治道、學術之演變及其良莠,來測驗士子對於歷史事件的遞嬗並提出切實可行的解決方式。楊慎即認為:「初場在通經而明禮,次場在通古而瞻辭,末場在通今而知務。」

參看

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads