热门问题

时间线

聊天

视角

化學

研究物質的性質、組成、結構、變化,以及物質變化規律的科學 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

化學是在原子、分子層次上研究物質的組成、結構、性質以及變化規律的科學。化學研究的對象涉及物質之間的相互關係,或物質和能量之間的關聯。傳統的化學常常都是關於兩種或以上的物質之間的接觸和其後的變化,即化學反應[1],又或者是一種物質變成另一種物質的過程。這些變化有時會需要使用電磁波,當中電磁波負責激發化學作用。不過有時化學並不一定要關於物質之間的反應。光譜學研究物質與光之間的關係,而這些關係並不涉及化學反應。準確的說,化學的研究範圍是包括分子、電子、離子、原子、原子團在內的核-電子體系。[2]

此條目需要精通或熟悉相關主題的編者參與及協助編輯。 (2014年9月15日) |

「化學」一詞,若單從字面解釋就是「變化的學問」之意。化學主要研究的是化學物質[3]互相作用的科學。化學如同更廣義的物理皆為自然科學之基礎科學。很多人稱化學為「中心科學」,因為化學為部分科學學門的核心,連接物理概念及其他科學,如材料科學、納米技術、生物化學等。研究化學的學者稱為化學家。在化學家的概念中一切物質都是由原子或比原子更細小的物質組成,如電子、中子和質子。[4]但化學反應都是以原子或原子團為最小結構進行的。若干原子通過某種方式結合起來可構成更複雜的結構,例如分子、離子或者晶體。

Remove ads

詞源

英語中的「化學」(chemistry)一字的語源有多種說法。一種說法認為是由「鍊金術」(alchemy)得名的。英語中「alchemy」一詞源於古法語的「alkemie」和阿拉伯語的「al-kimia」,意為「形態變化的學問」(the art of transformation)。阿拉伯語中的「kimia」一字則源於希臘語。亦有另一種說法認為英語中的「chemistry」一字源自埃及語中的「kēme」,意思是「土」(earth)。

在中國,「化學」一詞最早出現在1857年墨海書館出版的期刊《六合叢談》[5]。偉烈亞力提及王韜在其日記中記載了從戴德生處聽聞的「化學」一詞[6][7]。一般認為中文中的「化學」一詞是徐壽翻譯英國人的書《化學鑒原》一書時發明的。

歷史

最早的化學要算是人類對火的研究。對於當時的人來說,火可以將一種物體變成另一種物體,所以成為了當時人最有興趣研究的現象。如果沒有火,人類不會發現到鐵和玻璃的煉製方法。

人類發現了黃金這種貴重的金屬之後,很多人轉移研究怎樣把其他物質變成黃金。公元前300年至1500年,煉金術士皆研究如何將一些便宜的金屬轉化成黃金,因此累積了金屬的提取和處理有關的觀察和技術。有些煉金術士主要的工作是製造藥物。2000年前,人類已廣泛使用金、銀、汞、銅、鐵和青銅。

早期化學家收集了很多不同物質的資料。在17世紀以前,化學成就並不大(燃素說、煉金術),其中較有成就者如羅伯特·波義耳。到了1750年,化學仍帶有神秘色彩,並為不正確的理論支配著。直到1773年,安托萬-洛朗·德·拉瓦節提出了質量守恆定律,並以氧化還原反應解釋燃燒現象,推翻了盛行於中世紀的燃素說,才開啟了現代化學之路;他因此被尊崇為「化學之父」。接著道耳吞整合當時的化學知識,並以自身的實驗所得提出了劃時代的原子說。此後,一些化學家相繼發現了各種化學元素,後來門得列夫建立了元素週期表令化學視界更臻完備。1901年,化學家諾貝爾以其遺產成立了諾貝爾化學獎,以表揚在科學領域及其他重要領域對人類有較大貢獻者。

現代化學始於20世紀初期蓬勃發展的量子力學。萊納斯·鮑林引進量子力學解釋化學鍵的本質,得以用波函數的線性疊加來描述。質子、中子和電子的發現,使化學真正由原子尺度來理解化學反應。量子力學和電子學的發展,使得許多新型儀器得以開發,來探索和分析化合物的結構和成分,如光譜儀、色譜儀、核磁共振儀和質譜儀等。

當代化學

當代化學大致分為四大學門,各學門又有許多延伸的子學門和應用化學領域。

四大學門主要為:

- 物理化學是從物理角度分析化學原理的化學學門,可謂近代化學的原理根基。物理化學家關注於分子如何形成結構、動態變化、分子光譜的根本原理,以及平衡態等基本問題,涉及熱力學、量子力學、統計力學等重要物理領域。大體而言,物理化學為四大學門中最講求數值精確以及理論架構嚴謹的學門。

- 分析化學開發分析物質成分、結構與量的方法,使化學物質成分得以定性或定量,化學物質結構得以確定。從分析手段分,分析化學又可分為化學分析和儀器分析。分析化學是化學家最基礎的訓練之一。化學家在實驗技術和基礎知識上的訓練,皆得力於分析化學。當代分析化學著重儀器分析,常用的儀器分析手段有如下幾種:光譜法(例如紫外分光光度法、紅外光譜法、原子發射光譜法、原子吸收光譜法、X射線衍射法、拉曼光譜法等)、色譜法(例如薄層色譜法、氣相色譜法、液相色譜法、電泳法等)、電化學分析(例如伏安法、電致發光法、電導分析法等)、質譜法、能譜法等。

- 有機化學研究碳、氫、氧、氮、硫等元素組成的化合物的化學學門。有機化學主要研究有機化合物的合成途徑和方法、機構和物理性質。由於有機化學高度的應用性和悠久的發展歷史,通常被普羅大眾視為當代化學的代名詞。有機合成和新反應途徑的開發,對於藥物,天然物,生物和材料高分子的開發,都是極為重要的一環,對於化學工業有極大的影響。

- 無機化學有機化合物以外元素的化學領域,研究化合物的合成途徑和方法,機構和物理性質,最常見的分子體系為金屬化合物。有機和無機化學領域常有交疊,甚至有密不可分的趨勢。有機金屬化學就是一門結合有機和無機領域的化學。

其他延展和應用的學門:

- 理論化學從物理的理論去解釋各種化學現象的學門。

- 計算化學由於分子體系的複雜性,分子的反應,動態,結構,經常是無法完全以量子力學做計算的。因此計算化學提供各種簡約的計算方法,來預測並輔助實驗結果的推斷。實用性上已有諾貝爾獎的肯定,如1998年獲諾貝爾化學獎的密度泛函方法。

- 生物化學是研究生物體內發生的化學反應和相互作用的學科,被應用於研究細胞中各組分(例如:蛋白質,碳水化合物,脂類,核酸以及其他生物分子)的結構和功能。生物化學被廣泛應用於蛋白質各項化學性質的研究,特別是應用於酶促反應的研究。

- 熱化學是以熱力學的觀點來研究化學,以焓、熵等狀態函數來描述和預言化學物質穩定性和化學反應發生的結果。

- 電化學是研究各種因為電推動而發生的化學作用或者會在運作途中産生電力的化學作用的科學學門。生活中常見的各種電池就是電化學的研究成果。

- 光化學研究各種化學物質,受到各種頻率光線照射之後的化學反應變化。

- 藥物化學研究化學物質怎樣用於藥劑中,從而改變藥劑的功效,做出醫療的作用。它其實是幾個化學門派,包括有機化學、無機化學、生物化學、物理化學,及幾個不屬於化學的科學學門,包括:藥劑學、分子生物學和統計學的結合。

- 量子化學用量子力學及其他純理論手段解釋各種化學現象。

- 核子化學研究不同的次原子粒子怎樣走在一起,形成一個原子核,及研究一個原子核中的物質如何變化。

- 放射化學是化學的一個分支,旨在研究那些參與化學反應的物質屬於或帶有放射性同位素的化學反應的一門學科。例如:採用碘的放射性同位素125I標記各種蛋白質或激素,以便利用放射免疫分析技術,檢測血清標本之中相應物質的濃度。

- 天體化學研究外太空的化學物質,分析它們的成分、結構與地球上的物質有什麼不同。

- 大氣化學是一種對地球大氣層及其他星球的大氣層的研究。大氣化學都會研究環境變化途中發生過什麼化學反應,是大氣科學的一個重要分支學科。

- 環境化學研究化學物質進入不同自然環境,經物理、化學、生物反應後,形成的產物是否對人體及生態造成危害。

- 綠色化學研究怎樣從化學角度減低污染。

- 資訊化學用電腦去解決化學上的問題。

- 地球化學研究地殼中各種物質的化學特性,解釋它們的構造。

- 石油化學從化學角度研究石油及天然氣的特性及煉油技術。

- 高分子化學研究比較大的分子,即是高分子,例如發泡膠怎樣造出來和有些什麼特性。高分子化學亦會研究怎樣令很多分子結合為一粒高分子。

- 超分子化學研究共價鍵以外各種化學鍵,例如:氫鍵、范德華力、疏水效應的運作。

Remove ads

基本概念

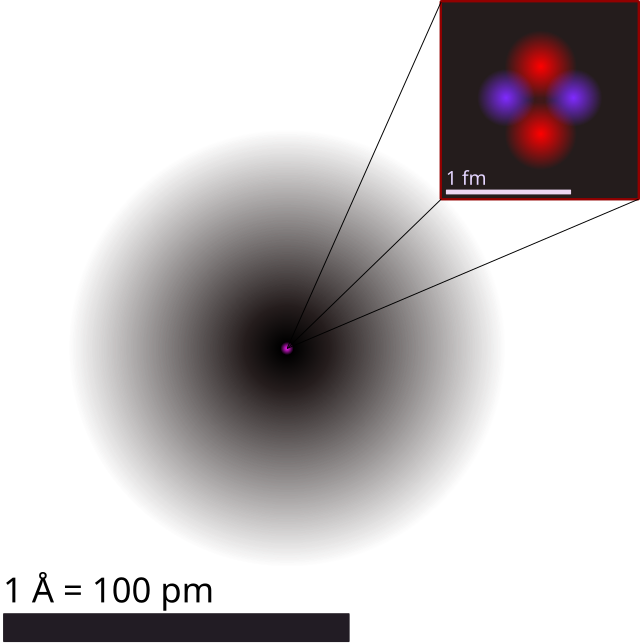

一粒原子是由原子核及外圍帶負電荷的電子(稱為核外電子)組成的粒子,一般而言是化學研究的最小尺度範疇。原子核通常是由質子和中子組成。與通常的物理概念不同的是,單一的質子在化學領域被認為是1H(氕)原子核,也就是說原子核內必然含有質子,但可能不含中子。

電子帶負電荷,質子帶正電荷,個數相同使得電荷平衡,令整個原子呈電中性。當核外電子數與原子核內質子數不相同時,則形成離子。通常認為離子也是原子的一種。

擁有相同質子數的同一類原子被稱為「元素」。例如,氫這種元素中所有原子都是只有一粒質子。這個概念換過來說亦可:所有原子核中有六粒質子的原子都是碳,所有原子核中有九十二粒質子的都是鈾。元素亦有另一定義,就是所有不可以用化學方法分解的物質都是元素。

在這麼多種列舉元素的方法中,最常用和最方便的莫過於元素週期表。週期表根據原子序數來排列原子,而原子序數就是一粒原子中質子的數量。因為這個奇怪的排列,排在一起的元素,無論是同一個直行、同一個橫行還是純粹在附近,都有一些大致上固定的關係。

同一種元素可能有很多個不同的核種。它們的質子數相同而中子數不同,因而化學性質相同。但由於它們的中子數不同,造成原子核穩定性不同,而造成某些核種具備放射性。同一種元素的不同核種在元素週期表內占據同一個位置,因此同一種元素的不同核種互稱同位素。例如1H(氕)與2H(氘)互稱同位素。

化學物質是指一種物體,它既確定了其化學組成,也確定了它的化學性質[9]。嚴格的來講,混合的化合物,元素等都不能算是化學物質,只能說是化學藥品或者說化學製品。大多數日常生活碰到的化學品都是混合物,比如空氣、合金、生物製品。

物質的命名法在化學語言當中是最嚴格的一環。早在很久以前,化合物的命名是由其發現者自行決定的,這樣則導致了命名的困難和混亂。而現在最常用的還是國際純粹與應用化學聯合會 (International Union of Pure and Applied Chemistry) (IUPAC)命名方法。它用一個命名系統讓所有的化合物都有一個獨有的名稱和代碼。有機化合物通過有機命名[10]系統命名;而無機化合物通過無機命名[11]系統命名。而通過化學索引服務(Chemical Abstracts Service),我們可以輕鬆的通過CAS編號(CAS registry number)來找到每一個化合物的性質、特性、命名和結構。

一個分子是化合物的最基本結構,不用化學方法是拆不開的。大部分分子都是由兩個或以上原子組成,但是都有些特例,例如氦氣分子,只有一個原子。這些原子,如果多於一個,是通過化學鍵結合。

離子是帶電荷的物質,可以由原子或分子失去或得到電子形成。正離子(例如鈉離子Na+)和負離子(例如氯離子Cl−)結合可以成為電荷中性的鹽(例如食鹽NaCl)。有些離子是由幾個原子組成,而它們進行化學作用的時候又不會分離,例如磷酸根離子(PO43−)、銨離子(NH4+)。氣相的離子通常被稱為電漿體。

物質可以被分類為一種酸或者是一種鹼。通常我們有幾種進行酸鹼分類定義的理論。其中最簡單的要數阿累尼烏斯理論(Arrhenius theory),它認為:酸是能夠在水當中游離出水合氫離子的物質;鹼則是在水當中游離出氫氧根離子的物質。而酸鹼質子理論(Brønsted–Lowry acid-base theory)則認為酸是能夠在化學反應中給其他物質氫離子的物質;而鹼則是相應能得到氫離子的物質。第三種理論被稱作是路易斯酸鹼理論(Lewis acid-base theory),它是基於形成化學鍵之上的。路易斯理論認為:酸是在鍵的形成當中接受了一對電子;而鹼則是在形成鍵的過程中給予了其他物質一對電子。因此,一個物質如果對於不同的酸鹼理論來說,可能在此是酸,在另外一個理論來說卻是鹼。

酸性強度的衡量方法主要有兩種:第一種是阿累尼烏斯定義的也就是我們最常用的pH,它是通過衡量一個溶液當中氫離子的濃度來確定酸性的大小。它的計算方法是pH=-log10[H+],也就是pH等於氫離子濃度的負對數(以10為底)。因此可以說,擁有更高濃度的氫離子溶液,其pH越低而酸性更強。第二種是Brønsted–Lowry定義,也就是酸解離常數(Ka),它衡量的是物質作為酸的時候給予氫離子的能力。因此一個酸性越強的物質,其Ka更高,更具有給予氫離子的傾向。同樣的我們可以用pOH代替pH, Kb代替Ka來說明鹼性強度。

氧化還原的概念和一個物質的原子獲取或者給予電子的能力有關。物質擁有氧化其他物質的能力就被稱為氧化性,而此物質被成為氧化劑(oxidizing agents),或者成為氧化物。一個氧化劑能夠將電子從其他的物質上移走。相應的,具有還原其他物質的物質被稱作有還原性而成為還原劑(reducing agents)或者成為還原物。一個還原試劑能夠傳遞給其他物質電子並且氧化自身。而正因為其「給予」了其他物質電子,它還被稱為供電子物。氧化還原的性質與氧化數(oxidation number)有關--其實真正的給予或者獲取完成的電子並不存在。所以,氧化過程被定義為增加了氧化數,而還原則是降低的氧化數。

簡單來說,氧化反應指還原劑失去電子,化合價上升;而還原反應是指氧化劑得到電子,但化合價下降。氧化和還原反應必須同時進行。

化學品泛指一切有確實化學構造及化學成份的物質,所以又稱化學物質。它們可以是元素、化合物或混合物。日常生活中,我們會遇到的東西多數都是混合物,例如合金。

化合物是一些以不同元素用固定比例結合而成的物質。成份的比例決定了它的化學特性。例如水是用氫同氧以二比一組合而成,組成水分子的三個原子之間構成了104.5度的鍵角。不同化合物及元素之間的變化稱為化學反應。

莫耳(英語:mole,台灣使用「莫爾」一詞)是物量的國際單位,符號為mol。1莫耳是所含基本微粒個數與12克的碳-12()中所含原子個數相等的一系統物量。使用莫耳時,應指明基本微粒,可以是分子、原子、離子、電子或其他基本微粒,也可以是基本微粒的特定組合體。1莫耳物質中所含基本微粒的個數等於亞佛加厥常數,符號為NA,數值是6.0214129×1023,常取6.02×1023。

化學鍵是指組成分子或材料的粒子之間互相作用的力量,其中粒子可以是原子、離子或是分子。化學鍵的物理本質來自於粒子和粒子之間的靜電力,量子力學上意指原子間電子的波函數線性疊加。化學鍵是化學最重要的概念之一,物理理論本質由萊納斯·鮑林建立。化學家為能簡潔表述化學鍵並規避量子力學的複雜性,將化學鍵分類為共價鍵、離子鍵和金屬鍵,較弱的鍵結如氫鍵及較特殊的配位相互作用等。無論分類為何,其物理本質都是相同的。

分子間力是不同分子之間的作用力,主要有氫鍵,凡得瓦力,親水作用/疏水作用等,這種作用力比化學鍵弱,容易打開或重新組合,但是形成分子空間排列和架構的重要作用力,是現代化學的重要研究方向之一。

物質有時會是液體,有時會是固體,有時會是氣體,這些叫作物質的相態。一件物質是否軟、透不透光、透光的話它的折射率是多少,這些都是一件物質的物理特性。總而言之,物理特性即是一種物質不靠化學作用都可以斷定到的特性。

化學反應,亦稱化學變化是一種物質轉變為另一種物質的過程,涉及分子中原子的交換和化學鍵的轉移、形成或消失。化學反應形成的改變既可令很多獨立的分子結合,也可將一個較大型的分子拆開成為很多獨立的小分子,甚至是同一分子內有原子移動,即使原子的數量沒有改變,但仍會構成化學反應。

雖然平衡概念在科學各領域都得到廣泛的應用,但在化學中,化學平衡是指化學成分中出現多種不同狀態的可能性,例如在可以彼此反應的幾種化合物的混合物中,或當物質可以以多於一種相態存在的時候。

即使有著不變的化學組成,但在平衡系統中的化學物質通常並非處於靜止狀態;這些物質的分子會互相繼續進行反應,從而產生動態平衡。因此,化學平衡描述了諸如化學成分之類的參數隨時間保持不變的狀態。

化學反應的守恆必須符合物理守恆定律,反應前後應符合:

化學工業(化工)是當代經濟活動當中重要的一部分。全球50大化學品製造商在2004年共銷售了5870億美元的業績,其中利潤占據了8.1%,其中研發成本占據了2.1% [12]

學科分類

- 無機化學是研究無機化合物的化學。

- 元素化學

- 無機合成化學主要是經由各式各樣的無機反應來建構無機分子。

- 有機化學是研究有機化合物的結構、性質、製備的學科,又稱為碳化合物的化學。

- 分析化學是開發分析物質成分、結構與量的方法,使化學物質成分得以定性或定量,化學物質結構得以確定。

- 生物化學是研究生物體中的化學進程的一門學科,常常被簡稱為生化。

- 材料化學(材料科學或材料工程)是一個多學科領域,涉及物質的性質及其在各個科學和工程領域的應用。它是研究材料的製備或加工工藝、材料的微觀結構與材料宏觀性能三者之間的相互關係的科學。

- 核化學又稱為核子化學,研究原子核(穩定性和放射性)的反應、性質、結構、分離、鑑定等的一門學科。

- 物理化學是一門從物理學角度分析物質體系化學行為的原理、規律和方法的學科,可謂近代化學的原理根基。

- 理論化學運用非實驗的推算來解釋或預測化合物的各種現象。近年來,理論化學主要包括量子化學,即應用量子力學來解決化學問題。

- 量子化學是應用量子力學的規律和方法來研究化學問題的一門學科。

- 結構化學是研究原子、分子和晶體結構以及結構與性能之間關係的學科。近幾十年,這門學科獲得迅速發展,結構化學觀點不僅滲透到化學各個分支學科領域,同時在生物、材料、礦冶、地質等技術科學中也得到應用

其他還有諸如放射分析化學、同位素化學、輻射化學、核燃料、反應爐和裂變產物化學、地球化學、海洋化學、大氣化學、環境化學、宇宙化學、星際化學、藥物化學、神經化學、農業化學、石油化學、木材化學、土壤化學、煤化學、食品化學、化學地理學、天體化學、岩石化學、空間化學及膠體與界面化學等

參見

註釋及參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads