热门问题

时间线

聊天

视角

印度獨立運動

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

印度獨立運動(英語:Indian Independence Movement)是發生在南亞的一系列歷史進程,其最終目的是終結英屬印度的殖民統治。這場運動持續到1947年,隨著《1947年印度獨立法案》的通過而告結束。

最早的民族主義運動經由新成立的印度國民大會黨(國大黨)開始紮根,當時著名的溫和派領袖們尋求在英屬印度獲得參加印度文職服務考試的權利,並爭取當地人獲得更多經濟權益。而尋求自治的方式,在20世紀上半葉開始轉而採用更為激進的途徑。

在1920年代的獨立鬥爭階段,期間主要特點是聖雄甘地的加入及領導,以及國大黨採納甘地的非暴力與公民不服從政策。甘地思想的一些主要追隨者有賈瓦哈拉爾·尼赫魯、薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾、阿卜杜勒·加法爾·汗、阿布·卡拉姆·阿扎德等人。羅賓德拉納特·泰戈爾、蘇布拉馬尼亞·巴拉蒂和班金·錢德拉·查特吉等知識分子,他們傳播愛國意識。沙拉金尼·奈都、維賈雅·拉克希米·潘迪特、普里蒂拉塔·瓦德達爾和卡斯圖爾巴·甘地等女性領袖也參與爭取自由的行動,並促進印度婦女解放。

少數領袖則採取更為激進或是暴力的方式,這類方式在《羅拉特法案》於1919年通過後變得更為流行。羅拉特法案准許政府可無限期拘留人民,因而在印度全國引發抗議活動,尤其是在旁遮普地區。當地的抗議活動繼而受到暴力鎮壓,發生阿姆利則慘案。

印度獨立運動的意識形態持續維持演變的狀態。它本質上是反殖民,並輔之以對獨立後經濟發展的願景,以及建立一個世俗、民主、共和、保障公民自由的政治結構。這場運動在1930年代之後帶有強烈的社會主義傾向。這場運動最終以《1947年印度獨立法案》通過後告終,獨立法案將英國王室的宗主權結束,並將英屬印度劃分為印度自治領和巴基斯坦自治領。印度在1950年1月26日依據《憲法》確立為印度共和國。巴基斯坦則在1956年通過其首部憲法。[1]而在1971年,東巴基斯坦脫離巴基斯坦,宣佈獨立,成為孟加拉國。[2]

Remove ads

背景

首位經由大西洋抵達印度的歐洲探險家是葡萄牙的瓦斯科·達伽馬,他於1498年抵達科澤科德,目的為尋找香料。[3]荷蘭人和英國人在一個多世紀後開始在印度次大陸設立貿易站,首座英國貿易站於1613年在蘇拉特建立。[4]

英國人在接下來的兩個世紀裡[note 1]擊敗葡萄牙人和荷蘭人,但仍與法國人處於衝突之中。蒙兀兒帝國在18世紀上半葉衰落,讓英國人趁勢在當地政治中立足。[5]英國東印度公司的軍隊在普拉西戰役中擊敗孟加拉大君西拉傑·烏德·達烏拉,從此確立其在印度事務中的主導地位。繼而在1764年的布克薩爾戰役之後,取得對孟加拉、比哈爾以及奧里薩的米梅迪尼布爾地區的行政權。[6]

南印度的大部分地區在蒂普蘇丹戰敗後,或是落入東印度公司的直接統治之下,或是透過附屬同盟而處於其間接控制之下。公司在隨後連續數場戰爭中擊敗馬拉塔王朝,控制其統治地區。在第一次英國錫克戰爭(1845–1946年)和第二次英國錫克戰爭(1848–1949年)中擊敗信奉錫克教的軍隊後,於1849年將旁遮普地區的大部分地區吞併。[7]

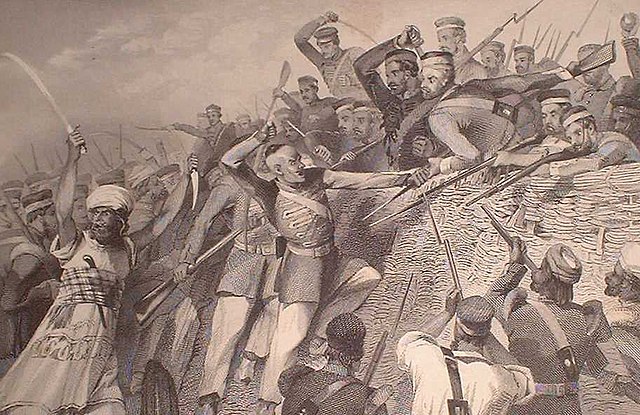

-

英國畫家亨利·辛格爾頓於約1800年的畫作 -《蒂普蘇丹的最後努力與敗亡》。南印度的大部分地區在邁索爾王國的蒂普蘇丹被擊敗後,由東印度公司直接,或是間接統治。

Remove ads

早期對東印度公司的抵抗

馬維蘭·阿拉古穆圖·科恩是坦米爾那都地區早期反抗英國的革命者。他是埃塔耶普拉姆的軍事領袖,但在與英國及其盟友馬魯塔納亞加姆·皮萊軍隊的戰鬥中被擊敗,於1757年遭到處決。[8]普利·泰瓦爾則起而與獲得英國支持的卡納蒂克蘇丹國的蘇丹對抗。[9]馬魯塔納亞加姆·皮萊最初曾是卡納蒂克蘇丹國軍隊的戰士,後來成為東印度公司部隊的指揮官。他出生於英屬印度的一個坦米爾韋拉拉種姓家庭,後來皈依伊斯蘭教,改名為穆罕默德·優素福·汗(Muhammad Yusuf Khan)。當他成為馬杜賴的統治者時,人們通稱他為汗·薩希布(Khan Sahib)。英國和卡納蒂克蘇丹國蘇丹僱用他來鎮壓南印度的波里加爾起義。後來他在馬杜賴納亞克王朝統治結束後,受命管理馬杜賴地區。他與英國和卡納蒂克蘇丹國之間產生爭議並交戰,汗·薩希布的三名同夥被收買並於1764年10月15日在馬杜賴附近的薩馬提普拉姆(Sammatipuram),當他正在進行晨禱(Thozhugai)時將其逮捕,隨後絞死。當地傳說指出他曾在之前兩次試圖絞死的行動中逃脫,卡納蒂克蘇丹國蘇丹因擔心他會死而復生,而將他肢解,並埋葬在坦米爾那都地區的不同地點。當時印度東部和全國各地組織的勢力發起眾多針對英國人及其合作者(特別是地主和放債人)的起義。[10][11][12]有記載的最早起義之一是約與1771年由賓蘇·曼基(Binsu Manki)所領導,起因是由於今日的賈坎德邦地區被移交給東印度公司。[10]倫格布爾起義(The Rangpur Dhing)則發生在鄰近今日孟加拉國的倫格布爾,時間是1782年至1783年。[13]該地區在賓蘇·曼基的起義之後發生過多次反抗活動,如:

- 1784年由蒂爾卡·曼吉領導的。

- 1798年至1799年的曼布翰布米吉起義。

- 1800年由切羅種姓布坎·辛格(Bhukan Singh)領導,在帕拉木的起義。

- 塔馬爾地區(Tamar region)發生的兩次蒙達人起義,分別是1807年由杜坎·曼克(Dukan Mank)領導,以及1819年至1820年由邦杜(Bundu)和孔塔(Konta)所領導。[10]

何族人起義發生於1820年至1821年,當時何族人首次與英國人接觸。起義發生在西新奔羅羅河(Roro River)附近的柴巴薩,但最終被擁有先進武器的殖民者騎兵擊敗。[14][15]一場規模更大的布米吉起義發生在今日西孟加拉邦的梅迪尼布爾附近,由甘加·納萊恩·辛格領導。他先前也曾參與領導該地區1771年至1809年的楚亞爾起義)。[16]一位名為提圖米爾的伊斯蘭傳教士,在19世紀領導農民進行一場針對孟加拉,信奉印度教的扎明達爾(地主)和英國人的起義。他與追隨者在納爾科貝里亞村(Narkelberia Village)建造一座竹堡(孟加拉語稱為Bansher Kella),這座竹堡在孟加拉民間傳說中佔有重要地位。提圖米爾因英國士兵強攻竹堡,於1831年11月19日傷重不治。[17]這些反抗活動在賈坎德邦及周邊地區引發更大規模的區域反抗行動,例如由辛格雷(Singhray)和賓雷·曼基(Binray Manki)領導的柯爾人暴動。柯爾人(包括蒙達人、克魯克人、布米吉人和何族人等社區)在1830年至1833年間聯合起來反抗"外來者"。[10][11][14][18]

桑塔爾人起義是一場涉及超過六萬名桑塔爾人的叛亂,發生在1855年至1857年間。在衝突最激烈的幾年裡,主要由穆爾穆氏族的幾位兄弟姊妹領導,並引發1857年印度叛亂。[19][20][21][22]這樣不斷升級的反抗活動在超過一百年的時間內為日後印度東部一場大規模、有影響力的千禧年叛亂(millenarian movement,即1857年印度叛亂)奠定基礎。由比爾薩·蒙達領導的起義行動再次震撼英國在該地區統治的根基。比爾薩·蒙達為蒙達人,他領導數千名由蒙達人、克魯克人和卡里亞人組成的團體,發起一場名為烏爾古蘭(Ulgulaan,即"叛亂")的行動。這場叛亂是針對:

英國人為鎮壓這些日益失控的局勢,積極搜尋比爾薩·蒙達,甚至懸賞捉拿他。他們在1900年1月7日至9日間,殘酷地襲擊多姆巴里山(Dombari Hills),比爾薩曾在那裡建造一座儲水池,並將其設為革命總部。英國軍隊當場殺死至少四百名蒙達人戰士。這次襲擊與阿姆利則慘案類似,但卻受到更少的關注。[24][26]多姆巴里山今日被稱為"Topped Buru",意為"死者之丘"。[26]比爾薩最終在西新奔的賈姆科派森林(Jamkopai forest)被俘,並於1900年在獄中被殺害。殖民政府為確保這場叛亂被徹底鎮壓,匆忙將比爾薩的遺體火化及埋葬。[23][24][26]

東印度公司遭遇到的最頑強抵抗來自邁索爾王國。英邁戰爭是18世紀最後三十年間發生的一系列戰爭,交戰方一邊是邁索爾王國,另一邊是英屬東印度公司(主要由馬德拉斯管轄地執行)、馬拉塔王朝及海德拉巴土邦。邁索爾王國統治者海德爾·阿里和他的繼承者蒂普蘇丹同時在四條戰線上與英軍作戰:英軍從西、南、東三方進攻,而馬拉塔人和海德拉巴土邦的軍隊則從北方進攻。海德爾·阿里和蒂普蘇丹家族在第四次戰爭被推翻(蒂普蘇丹在1799年的最終戰役中陣亡),邁索爾王國因而解體。東印度公司受益於這場勝利,而能控制印度的大部分地區。[27]帕扎西·拉賈是位於印度坎努爾附近北馬拉巴爾的科蒂奧特土邦攝政王(從1774年到1805年)。他與追隨他的瓦亞納德(Wynad)人一起進行游擊戰。而最終被英國人俘虜,他的堡壘被夷平。

海德拉巴土邦在1766年將北部薩卡爾地區(Northern Circars)轉讓給英國當局。位於今日奧里薩邦以及當時政治區劃最北端的帕爾拉凱蒙迪莊園統治者 - 賈甘納特·加賈帕蒂·納拉揚·德奧二世,早在1753年因為海德拉巴土邦曾基於同樣的理由將他的莊園領土移交給法國,就開始持續反抗法國佔領者。納拉揚·德奧二世於1768年4月4日在傑爾穆爾堡(Jelmur fort)與英國人交戰,但為英國人的強大火力擊敗。他逃往他莊園的部落腹地,繼續進行反英鬥爭,直到1771年12月5日因自然原因而過世。

拉尼·韋盧·納奇亞爾(1730–1796年)是錫瓦甘加莊園的王后,統治時間為1760年至1790年。她受過武器使用、瓦拉里(Valari)和希蘭巴姆(Silambam,舞棍)等武術、馬術和射箭等戰鬥訓練。她通曉多種語言 - 如法語、英語和烏爾都語等。當她的丈夫穆圖瓦杜加納薩佩里亞·烏代亞特瓦爾(Muthuvaduganathaperiya Udaiyathevar)在與英國士兵和卡納蒂克蘇丹國的部隊作戰中陣亡後,她親身投入,組建一支軍隊,並尋求與戈帕拉·納亞克(Gopala Nayaker)和海德爾·阿里結盟,目標是攻擊英國人。她於1780年獲得初步成功。據說當她發現英國人的軍火庫後,即安排一位忠實的追隨者庫伊利(Kuyili)進行自殺式攻擊:庫伊利將自己全身浸滿油並點火自焚,隨後衝進軍火庫,引發爆炸。女王還組建一支名為"烏代亞爾"(Udaiyaal)的女子軍隊,以紀念她為引爆英國軍火庫而犧牲的養女。納奇亞爾女王是少數成功收復失地,並繼續統治十多年時間的統治者之一。[28][29]

維拉潘迪亞·卡塔博曼是18世紀印度坦米爾那都地區潘查蘭庫里奇(Panchalankurichi)的一位波里加爾(Polygar,部落酋長),領導針對東印度公司的波里加爾戰爭。他後來被英國人俘虜,並於公元1799年處以絞刑。[30]卡塔博曼拒絕承認東印度公司的主權,並與之抗爭。[31]蒂蘭·欽納馬萊是坦米爾那都地區孔古·納杜的酋長和帕拉亞卡拉爾(Palayakkarar,地方官),他與東印度公司作戰。[32]欽納馬萊在卡塔博曼和蒂普蘇丹(Tipu Sultan)逝世後,尋求馬拉塔人和馬魯圖·潘迪亞爾的幫助,計劃於1800年在哥印拜陀攻擊英國人。英軍設法阻止此聯盟軍隊集結,迫使欽納馬萊單獨進攻。他在戰敗後逃脫。隨後展開游擊戰,並在接下來的幾場戰役中擊敗英軍:包括1801年的高韋里河戰役、1802年的奧達尼萊戰役(Odanilai) 及1804年的阿拉恰盧爾戰役。[33][34]

於1804年,在今日奧里薩邦卡林加(Kalinga)的科爾達國王被剝奪他在供奉札格納特神廟的傳統權利,因而組織一群武裝的帕伊克(Paiks,步兵)襲擊皮皮利的英國人以作報復。科爾達軍隊的首領賈伊·拉傑古魯請求建立一個共同的聯盟來對抗英國。[35]拉傑古魯逝世後,繼任的軍事領袖巴克希·賈加班杜在奧里薩發動針對東印度公司的武裝革命。這場起義現被稱為帕伊克起義,是第一次對抗英屬東印度公司的大規模武裝行動。[36][37][38]

-

普利·泰瓦爾的塑像

-

維拉潘迪亞·卡塔博曼畫像

-

馬維蘭·阿拉古穆圖·科恩的塑像

-

巴克希·賈加班杜 - 帕伊克起義的領導者 - 的塑像

-

西多·穆爾穆和坎胡·穆爾穆,兩兄弟是桑塔爾人起義的領導者

Remove ads

1857年印度叛亂是一場針對東印度公司,在印度北部和中部爆發的大規模起義。[39]

- 根本原因

- 宗教與種姓衝突:東印度公司軍隊和營區的服務條件日益與印度士兵的宗教信仰和觀念發生衝突。[40]在軍隊中,佔主導地位的高種姓成員因部署到海外而被認為喪失其種姓地位,以及關於政府有秘密意圖將他們轉而皈依為基督教徒的謠言,都導致不滿情緒增長。[41]

- 士兵待遇不公: 印度士兵對自己的低薪以及英國軍官在晉升和特權方面實行的種族歧視感到失望。[42]

- 政治與社會因素

- 英國的傲慢:英國人對印度本土受統治者的漠不關心,以及對奧德土邦的兼併,進一步加劇異議。

- 達爾豪斯勳爵的政策: 達爾豪斯勳爵(於1840-1860年擔任印度總督)的兼併政策、施行無嗣即喪失繼承權原則以及計劃將蒙兀兒王室從他們於紅堡的祖傳宮殿中遷出,也引發民眾憤怒。

最終的導火線是謠傳新引進的1853年型恩菲爾德步槍所用的火藥包,含有牛脂和豬油。士兵必須用牙齒咬開火藥包才能將火藥裝入前膛步槍內,表示接觸這兩種脂肪,對於印度教徒和穆斯林的士兵都是褻瀆神靈的行為。[43] 印度士兵曼加爾·潘迪在1857年印度叛亂爆發前的事件中扮演關鍵角色。他因抗命而被處決,促成叛亂首次在密拉特地區爆發。

在密拉特的印度士兵於1857年5月10日首次抗命,轉而攻擊他們的指揮官,殺死其中一些。他們於5月11日抵達德里,放火燒毀公司的道路收費站,隨後行進至紅堡。他們要求蒙兀兒皇帝巴哈杜爾·沙阿二世成為他們的領袖並收復王位。沙阿二世最終同意,並被叛軍擁立為"印度斯坦皇帝" 。[39]叛軍還殺害城中大部分的歐洲人、歐亞裔和基督徒人口,包括已皈依基督教的本地人。[44]他們卻饒過那些已皈依伊斯蘭教的英國男女。[45]

叛亂也在奧德土邦和西北邊境省的其他地區爆發,當地平民緊隨兵變之後也發生叛亂,導致更大規模的民眾起義。[46]英國人最初措手不及,反應遲緩,但最終以武力應對。叛亂者之間缺乏有效的組織,加上英國人的軍事優勢,最終將叛亂結束。[47]英國人與叛軍的主力在德里附近展開戰鬥,經過長時間的交戰和圍城而擊敗叛軍,並於1857年9月20日收復這座城市。[48]隨後,其他起義中心也被鎮壓。

最後一場重要的戰役於1858年6月17日在瓜廖爾進行,詹西王后在戰鬥中陣亡。由坦提亞·托普領導的零星戰鬥和游擊戰一直持續到1859年春天,但大多數叛亂者最終都受到鎮壓。

這場1857年印度叛亂是一個轉捩點。雖然它確認英國在軍事和政治上的實力,[49]但也導致英國對印度的控制方式發生重大改變。根據《1854年印度政府法案》,東印度公司的領土統治權移交給英國政府。[50]這個新體制的最高層是一位內閣大臣,即印度事務大臣,他需聽取一個法定委員會的正式建議。[51]印度總督(即Governor-General of India,或稱Viceroy)則對印度事務大臣負責,而印度事務大臣又對英國政府負責。

維多利亞女王在向印度人民發佈的一份王室宣告中,承諾在英國法律下給予印度人民平等的公共服務機會,並誓言尊重土邦王公的權利。[52]英國人停止沒收王公土地的政策,頒佈宗教寬容法令,並開始接納印度人進入文職服務。然而他們也增加英國士兵相對於印度本土士兵的數量,並且只允許英國士兵操作火炮。巴哈杜爾·沙阿二世被流放到今日緬甸仰光,並於1862年在那裡逝世。

時任英國首相的班傑明·迪斯雷利於1876年宣佈維多利亞女王為英國女皇。英國自由黨人對此表示反對,因為這個頭銜與英國傳統格格不入。[53]

有組織運動興起

印度人的政治意識在1857年叛亂之後的幾十年內不斷增長,印度民意逐漸展現,以及當地人領導層在國家和省級層面中興起。達達拜·納奧羅吉於1866年成立東印度協會,而蘇倫德拉納特·班納吉則於1876年創立印度協會。有72位印度代表在一位退休的蘇格蘭文職官員艾倫·奧克塔文·休姆的建議啟發,於1885年在孟買聚會,共同創立印度國民大會黨。[55]這些創始成員大多是爭取社會向上流動,受過西方教育的地方精英,從事的是法律、教學和新聞等專業。國大黨在其創立之初,沒有明確的意識形態,也缺乏政治組織的必要資源。它反而更多是作為一個辯論協會運作,每年召開會議,表達對英國的忠誠,並通過關於公民權利或政府(特別是文職服務)機會等爭議較小的眾多決議。這些決議被提交給印度政府,偶爾也會提交給英國國會,但國大黨早期的成就微小。雖然國大黨聲稱代表全印度,但實際上表達的是城市精英的利益。[55]來自其他社會和經濟背景的參與者人數仍微不足道。[55]然而這段歷史時期仍非常重要,因為它代表印度人民的首次政治動員,參與者來自印度次大陸各個地方。它同時也首次明確表達"印度是一個國家"的理念,而不是由各個獨立土邦組成的集合體。[55]

宗教團體在改革印度社會中也發揮有作用。這些團體來自不同的宗教,包括印度教團體如雅利安社、梵社,以及其他的,如錫克教的南達里派。[56]辨喜、拉瑪克里斯納、室利·奧羅賓多、V.O.奇丹巴拉姆·皮萊、蘇布拉馬尼亞·巴拉蒂、班金·錢德拉·查特吉、羅賓德拉納特·泰戈爾和達達拜·納奧羅吉等男士的工作,以及蘇格蘭裔愛爾蘭籍的尼維蒂塔修女等女士則傳播復興與自由的熱情。幾位歐洲和印度學者重新發現印度本土歷史的工作,也助長印度人民中民族主義的興起。[55]被稱為拉爾-巴爾-帕爾三巨頭組合(有巴爾·甘格達爾·提拉克、比平·錢德拉·帕爾和拉拉·拉志巴特·拉伊),以及V.O.奇丹巴拉姆·皮萊、室利·奧羅賓多、蘇倫德拉納特·班納吉和羅賓德拉納特·泰戈爾,都是20世紀初運動中的一些傑出領袖。本土運動是其中最成功的一項。洛克馬尼亞(Lokmanya,意為"人民所敬重者",指巴爾·甘格達爾·提拉克)的稱號開始廣為流傳,全國各地人民開始追隨他。

印度紡織業在爭取印度自由的鬥爭中也扮演重要角色。這個產業開創印度初期的工業革命,然而由於英國很快就生產數量龐大的棉布,導致其國內市場飽和,而不得不將產品銷往國外市場(主要是印度),而對印度的本土紡織業造成毀滅性的衝擊。。另一方面,印度生產豐富的棉花,能向英國的紡織廠供應其所需的原物料。當時印度由英國統治,東印度公司已經在印度紮根。原物料因此以極低的價格出口到英國,而精製的棉布卻以極高的價格銷售到印度。這種做法導致印度的紡織業遭受巨大的損失。引起棉花農人和本地商家極大的憤慨。

在寇松勳爵於1905年宣佈將孟加拉管轄區分治後,孟加拉的印度教徒發起大規模反對。人們最初透過新聞媒體宣傳來反對分治。最終導致對英國商品抵制,印度人民承諾只使用"本土"(swadeshi,即印度製造)商品,只穿印度布料。進口服裝被視為仇恨的對象。人們在許多地方組織公開焚燒外國布料的活動。販售外國布料的商店被迫關閉。棉紡織業被理所當然地稱為本土產業。這段時期見證本土紡織廠的增長,這類工廠在各地紛紛設立。

根據蘇倫德拉納特·班納吉的說法,本土運動改變印度社會和家庭生活的整體面貌。羅賓德拉納特·泰戈爾、拉賈尼坎塔·森和賽義德·阿布·穆罕默德(Syed Abu Mohd)創作的歌曲,成為民族主義者的精神動力。這場運動很快蔓延到全國其他地區,最終孟加拉管轄地的分治不得不在1912年4月1日被徹底廢止。

Remove ads

印度民族主義興起

到1900年,雖然國大黨已成為一個全印度的政治組織,但它並未得到大多數印度穆斯林的支持。[57]印度教改革者對宗教皈依、屠牛,以及以阿拉伯文字書寫的烏爾都語等問題的攻擊,加深當地穆斯林的擔憂,如果國大黨單獨代表印度人民,他們身為少數民族的地位將受威脅,權利會被剝奪。賽義德·艾哈邁德·汗發起一場穆斯林復興運動,最終於1875年在今日北方邦阿里格爾創立穆罕默德盎格魯-東方學院(Muhammadan Anglo-Oriental College),該學院後來於1920年更名為阿利格爾穆斯林大學。這所大學的目標是透過強調伊斯蘭教與現代西方知識的相容性來教育學生。然而,印度穆斯林之間的多樣性使得實現統一的文化和知識復興變得不可能。

獨立運動中印度教派別的領導者是民族主義領袖巴爾·甘格達爾·提拉克,他被英國人視為"印度動亂之父" 。與提拉克同期的還有戈帕爾·克里什納·戈卡爾等領袖,戈卡萊是聖雄甘地的精神啟發者、政治導師和榜樣,也鼓舞其他幾位自由活動家。

國大黨成員中的民族主義情緒促使他們爭取在政府機構中擁有代表權,並在印度的立法和行政事務中擁有發言權。國大黨員認為自己是忠誠派,但渴望在帝國體制內,對治理自己的國家發揮積極作用。這種趨勢的代表人物是達達拜·納奧羅吉,他甚至成功成為英國下議院的議員,是第一位出身自印度的成員。

達達拜·納奧羅吉是第一位將"自治"(Swaraj)視為國家命運的印度民族主義。[58]巴爾·甘格達爾·提拉克則深切反對那種忽視和詆毀印度文化、歷史與價值觀的英國教育體系。他對於民族主義者被剝奪言論自由,以及普通印度人民在國家事務中缺乏任何發言權或作用感到憤慨。他因而認為"自治"是自然且唯一的解決方案。他那句:"自治是我的天賦權利,我必將擁有",成為印度人民靈感的來源。

國大黨在1907年分裂成兩個派別:

- 激進派: 由提拉克領導,主張採取公民煽動和直接革命來推翻大英帝國,並徹底放棄所有英國商品。這場運動在印度西部和東部獲得群眾的廣泛關注和追隨。

- 溫和派: 由達達拜·納奧羅吉和戈帕爾·克里什納·戈卡爾等領袖領導,他們則希望在英國統治的框架內進行改革。

提拉克得到比平·錢德拉·帕爾和拉拉·拉吉普特·雷伊等新興公眾領袖的支持,他們持有相同的觀點。印度的三個大省份 - 馬哈拉什特拉、孟加拉和旁遮普 - 在他們的影響下塑造出人民的要求和印度的民族主義。戈卡爾批評提拉克鼓勵暴力行為和武裝抵抗。但由於1906年的國大黨僅為一精英組織,尚未開放給公眾加入,提拉克和他的支持者最終被迫離開國大黨。

然而隨著提拉克被捕,所有關於印度方面採取激進抗爭行動的希望都因此破滅。國大黨在民眾中威信盡失。此時有一穆斯林代表團會見時任的印度總督明托(任期1905–1910年),尋求在即將到來的憲政改革中取得政府讓步,包括在政府服務和選舉人團中的特別考量。英國人透過《1909年印度議會法案》中增加為穆斯林保留的選舉職位人數,承認全印穆斯林聯盟的部分訴求。穆斯林聯盟堅持其與印度教主導的國大黨之間有區隔,將自己定位為"國中之國"的聲音。

迦達爾黨於1913年由海外印度人成立,目的為爭取印度獨立。其成員來自美國、加拿大,以及上海、香港和新加坡等地。[59]該黨成員的目標是實現印度教徒、錫克教徒和穆斯林團結一致來對抗英國人。[60]

在殖民地印度,成立於1914年的全印印度基督徒會議(AICIC)在印度獨立運動中扮演有重要角色,它倡導 "自治",並反對印度分裂。[61]AICIC也反對為基督徒設立單獨的選區,認為信徒們"應當作為普通公民加入一個共同的、全國性的政治體系中"。[62][63]全印印度基督徒會議與全印天主教聯盟組建一個工作委員會,由安德拉大學的 M. 拉納薩米(M. Rahnasamy)擔任主席,拉合爾的B.L.拉利亞·拉姆(B.L. Rallia Ram)擔任秘書長。聯合委員會在1947年4月16日和17日的會議上準備一份13點備忘錄,送交給印度制憲會議,其中要求保障團體和個人的宗教自由,這一訴求最終體現在《印度憲法》中。[64][63]

印度的禁酒運動(參見印度禁酒運動)在甘地的指導下,與印度民族主義結合。甘地認為酒精是次大陸文化中的外來引進物。[65][66]

Remove ads

各地的運動

印度總督寇松勳爵(任期1899–1905年)於1905年下令將孟加拉管轄地一分為二。官方宣稱的目的是改善行政管理。[68]然而此舉被視為透過"分而治之"來壓制民族主義情緒的嘗試。孟加拉的印度教知識分子對地方和國家政治具有相當大的影響力。分治激怒孟加拉人。隨後在街頭和媒體上爆發廣泛的騷動,國大黨倡導在"本土"(swadeshi,即印度國產工業)的旗幟下抵制英國產品。一場不斷發展的運動於焉產生,它側重於印度本土工業、金融和教育,促成國民教育委員會成立、印度金融機構和銀行誕生,以及對印度文化和科學文學成就的興趣。印度教徒透過在兄妹情誼日彼此手腕上繫上"拉基"(Rakhi,象徵保護與團結的聖線)並舉行"阿蘭丹"(Arandhan,不烹飪任何食物)來展現團結。在此期間,室利·奧羅賓多、布彭德拉納特·達塔和比平·錢德拉·帕爾等孟加拉印度教民族主義者開始在《起義時代》組織和《黃昏(Sandhya)》等出版物上撰寫措辭惡毒的文章,挑戰英國統治印度的合法性,因此遭到煽動叛亂的控訴。

孟加拉分治也加速當時仍處於萌芽階段的激進民族主義革命運動的活動。這場運動在19世紀最後十年開始,特別是在孟加拉和馬哈拉什特拉地區不斷壯大。

在孟加拉,由奧羅賓多和巴林德拉‧庫馬爾‧戈什兄弟領導的實踐協會組織多次針對英屬印度政權代表人物的襲擊,最終的高潮是企圖在穆扎夫法爾普爾(於今日比哈爾邦)暗殺一名英國法官。這場行動引發皇帝訴奧羅賓多·戈什及其他案(也稱阿里普爾炸彈案(Alipore bomb case)),期間許多革命者被殺、被捕後受審。參與行動的如庫迪拉姆·博斯、普拉富拉·查基和卡奈拉爾·達特(Kanailal Dutt)等被殺或被絞死,成為當地家喻戶曉的名字。[67] 英國《帝國報》報導描述:[69]

庫迪拉姆·博斯於今晨被處決,... 據稱他身體挺直地走上絞刑台。他面容展現愉快並帶著微笑。

-

普拉富拉·查基隸屬於起義時代組織。他對英屬殖民官員進行暗殺,試圖藉此爭獨立。

-

布彭德拉納特·達塔是一位參與過印度-德國陰謀的印度革命家。

Remove ads

《起義時代》是一個準軍事組織。由巴林德拉·戈什領導,與包括巴格哈·賈廷在內的21名革命者,一起開始收集武器和炸藥,並製造炸彈。

該組織的一些資深成員被送往海外進行政治和軍事訓練。其中一位名為赫姆錢德拉·卡農戈的在巴黎接受訓練。他回到加爾各答後在該城市郊區馬尼克塔拉的一處花園住宅中,設立一間結合宗教學校與炸彈工廠的場所。然而,庫迪拉姆·博斯和普拉富拉·查基企圖謀殺穆扎法爾布爾的地區法官金斯福德(Kingsford)(1908年4月30日),引發警方調查,結果有許多革命者被捕。

巴格哈·賈廷是《起義時代》組織中的資深領袖之一。他與其他幾位領袖因豪拉-西布爾陰謀案被捕。他們被指控煽動軍隊中的各個團體起而反抗統治者,而犯下叛國罪。[70]

Remove ads

包括室利·奧羅賓多在內的數名《起義時代》政組織領袖,因在加爾各答進行炸彈製造活動而被捕。[71]其中幾位活動家被流放到安達曼群島中名為蜂巢監獄中監禁。

德里-拉合爾陰謀案於1912年策劃,計畫在英屬印度的首都從加爾各答遷往新德里之際,暗殺當時的印度總督哈丁勳爵。這起陰謀涉及孟加拉管轄地的地下革命組織,由拉什·貝哈里·博斯與薩欽·薩尼亞爾領導,最終在1912年12月23日達到高潮。當時總督的儀仗隊正行經德里的月光集市郊區,暗殺者採取行動。總督與其夫人雖受傷,但逃過一劫,不過象夫則死亡。對此事件的調查引發德里陰謀審判。巴桑特·庫馬爾·比斯瓦斯被判犯有投擲炸彈的罪行,被處決,同時阿米爾·錢德·邦姆瓦爾和阿瓦德·貝哈里也因參與陰謀而被處決。[72][73][74][75]

Remove ads

包括巴格哈·賈廷在內的大多數著名《起義時代》組織領袖,凡是之前未被捕的,都在1910年因涉嫌謀殺沙姆蘇爾·阿拉姆(Shamsul Alam,孟加拉警察局的官員,曾涉及參與調查《起義時代》案件)一案而被捕。多虧巴格哈·賈廷推行去中心化的聯邦式行動新政策(英國檢察官無法提供確鑿的證據來證明所有被捕的成員都隸屬於一個統一且具有等級制度的組織,或證明他們之間存在直接的犯罪共謀),大多數被告在1911年獲釋。[76]

全印穆斯林聯盟

全印穆斯林聯盟於1906年由全印穆罕默德教育會議在達卡(今日孟加拉國的達卡)成立。以確保英屬印度穆斯林利益,穆斯林聯盟曾在印度次大陸上巴基斯坦建國的過程中,扮演決定性的角色。[77]

穆罕默德·阿里·真納在1916年加入當時最大的印度政治組織 - 印度國民大會黨。真納與當時大多數國大黨成員一樣,並不主張徹底"自治",他認為英國對印度的教育、法律、文化和工業方面的影響對印度有益。真納成為有六十名成員的帝國立法會議的一員。這個議會沒有實質的權力或權威,且包含大量未經選舉、支持英國統治的忠誠派和歐洲人。然而真納在以下方面發揮有重要作用:

真納與其他印度溫和派人士在第一次世界大戰期間一同支持英國參戰。

第一次世界大戰

印度全境對於哈丁勳爵的第一次世界大戰宣告的最初反應是大多予以熱情的支持。印度王公們自願貢獻他們的人力、資金和個人服務。國大黨提供的支持,主要是寄希望於英國能以實質性的政治讓步來回報這種忠誠表現 - 如果不是在戰後立即給予獨立,或至少自治領地地位,也肯定會在協約國獲勝後不久給予承諾。印度人民透過提供人力和資源,為英國的戰爭行動提供巨大貢獻,與英國最初擔心印度會發生反抗的想法相反。在最高峰時期約有130萬印度士兵和勞工在歐洲、非洲和中東服勤,而印度政府和王公們也將大量的食物、金錢和彈藥輸往當地。

殖民政府面臨的主要威脅來自西北邊境和阿富汗的武裝部落。面臨的第二個潛在威脅源頭是印度穆斯林,英國人認為他們將會同情鄂圖曼帝國。同時,孟加拉管轄區的民族主義(日益與旁遮普地區的動亂相關聯)極為猛烈,幾乎導致地區行政管理完全癱瘓。與此同時,由於革命者準備不足以組織一場民族主義反抗,導致某些行動以失敗收場。[79][80]

雖然反殖民的顛覆性暴力本身影響有限,但英國殖民當局卻將這種暴力威脅善加利用 - 由於他們擔心這些活動會干擾並損害印度提供英國參戰的整體支持,因而促使印度民眾支持政府採取《1915年印度防衛法》這類特別措施,目的為壓制反殖民活動,確保戰爭順利進行。雖然戰時沒有發生大規模叛亂,但零星的陰謀活動卻極大加強英國官員對於全面暴動的恐懼,使得他們準備使用更極端的武力來威懾並逼迫印度人順從。[81]

所謂印度-德國陰謀是一系列從1914年到1917年間的計畫。這些計畫由印度民族主義團體發起,以在第一次世界大戰期間嘗試在全印度針對英屬印度進行叛亂。[82][83][84]這些陰謀由印度的地下革命組織,以及在第一次世界大戰前十年於美國成立的迦達爾黨,和在德國成立的印度獨立委員會中流亡(或自我流亡)的民族主義者共同制定。陰謀在戰爭初期就已擬定,獲得德國外交部、德國駐舊金山領事館大力支持,加上鄂圖曼土耳其和愛爾蘭共和主義組織的一些支持。其中最突出的計畫是煽動不滿情緒,並在從旁遮普地區到新加坡的英屬印度軍隊中引發一場泛印度兵變。這個陰謀計劃於1915年2月執行,目標是推翻英國對印度次大陸的統治。這個二月兵變最終因英國情報部門滲透進入迦達爾黨,並將關鍵人物逮捕而受挫。在印度境內出現較小的部隊和駐軍中發生的兵變也受到鎮壓。

其他相關事件包括1915年新加坡兵變、安妮·拉爾森事件、聖誕節陰謀、尼德邁爾-亨蒂格探險隊、康諾特遊騎兵團在印度的兵變,以及根據一些說法,發生於1916年的黑湯姆爆炸事件。印度-德國陰謀中有部分涉及在第一次世界大戰的中東戰區破壞英屬印度軍隊的穩定性。

迦達爾兵變是一項計劃,目的於1915年2月在全印度的英屬印度軍隊中發動一場兵變,以結束英國在印度的統治。陰謀源於第一次世界大戰爆發之際,由以下團體共同制定:在美國的迦達爾黨、在德國的柏林委員會、英屬印度的印度地下革命組織,以及透過駐舊金山領事館聯繫的德國外交部。事件的名稱源於北美迦達爾黨,其成員(主要來自加拿大和美國的旁遮普錫克族社區)是該計劃中最突出的參與者之一。在1914年至1917年間策劃,是針對英屬印度政權發動泛印度叛亂的印度-德國陰謀中最為突出的一項。[82][83][84]兵變原計劃從據關鍵性的旁遮普地區開始,隨後蔓延到孟加拉管轄地和印度其他地區。連遠至新加坡的印度部隊也計劃受鼓動參與這場叛亂。但計劃最終因協調一致的情報和警察應對而受到挫敗。英國情報部門滲入在加拿大和印度的迦達爾黨,而一位間諜在最後一刻提供的情報,導致在旁遮普地區發動兵變在開始前就被粉碎。關鍵人物被捕,印度境內較小部隊和駐軍的兵變也被鎮壓住。

關於兵變威脅的情報,促使英屬印度採取一系列重要的戰時措施,包括通過《1914年進入印度條例》、《1914年外國人法案》以及《1915年印度防禦法案》。迦達爾兵變陰謀之後發生第一次拉合爾陰謀審判和貝拿勒斯陰謀審判(Benares Conspiracy Trial),導致一些印度革命者被判處死刑,另一些人被判處流放。殖民政府在戰爭結束後因擔心發生第二次迦達爾黨起義,促成建立《羅拉特法案]]》的建議,進而導致阿姆利則慘案發生。

第一次聖誕節陰謀是1909年由印度革命運動策劃的一場陰謀:孟加拉管轄地總督在年終假期間在他的官邸內舉辦一場舞會,總督、總司令以及管轄地首府(加爾各答)所有高級軍官和官員都出席。由第10查特團(10th Jat Regiment)負責安保工作。其中有士兵受到巴格哈·賈廷思想工作後,決定協助將舞場炸毀,並趁機摧毀殖民政府。俄國總領事M. 阿爾森尼耶夫(M. Arsenyev)於1910年2月6日在寄往聖彼得堡的信件中提出這次陰謀的目的是"在印度全境引起普遍的民眾騷亂,而為革命者提供奪取政權的機會"。[85]根據印度歷史學家R. C. 馬宗達的說法:"政府的警方毫無察覺,很難說如果不是士兵中的一個同志告密,提出即將發生的政變,後果會難以想像"。[86]

第二次聖誕節陰謀的目的是在第一次世界大戰期間,利用德國的武器和支持,在英屬印度的孟加拉管轄地發動起義。該計劃原定於1915年聖誕節執行,由《起義時代》組織在孟加拉印度革命家巴格哈·賈廷的領導下構思並實施。計劃目標是與迦達爾黨指導下的英屬緬甸殖民地和暹羅王國的同步起義一致協調,同時配合德國對南印度城市馬德拉斯(今日稱為清奈)和英國在安達曼群島的流放地進行襲擊。陰謀的目的是奪取位於西孟加拉的威廉堡,孤立孟加拉管轄地並佔領首府加爾各答,然後將加爾各答作為泛印度革命的集結地。第二次聖誕節陰謀是戰爭期間協調一系列泛印度兵變的後期計劃之一,這些計劃由印度民族主義地下組織、德國在柏林設立的柏林協會(又稱印度獨立協會)、北美迦達爾黨和德國外交部共同策劃。[87]此前英國情報部門透過在歐洲和東南亞的德國與印度雙重間諜,將這項陰謀揭露,而將其挫敗。

尼德邁爾-亨蒂格探險隊是同盟國於1915年至1916年派往阿富汗的外交使團。前往的目的是鼓勵阿富汗宣布徹底脫離大英帝國而獨立、在第一次世界大戰中加入同盟國陣營,並攻擊英屬印度。這次探險是"印度-德國陰謀"的一部分,是一系列目的在印度挑起民族主義革命的印度-德國合作努力。探險名義上由流亡的印度土邦王子拉賈·馬亨德拉·普拉塔普領導,是德國和土耳其的聯合行動,由德國軍官奧斯卡·尼德邁爾和維爾納·奧托·馮·亨蒂格率領。其他參與者包括一名為柏林委員會的印度民族主義組織成員,包括毛拉維·巴爾卡圖拉和欽帕卡拉曼·皮萊。土耳其的代表則是卡齊姆·貝伊(Kazim Bey),他是土耳其當政恩維爾帕夏的親密心腹。

英國將此探險隊視為嚴重威脅,與其盟友俄羅斯帝國在1915年夏天曾試圖在波斯攔截,但未成功。英國發動一場秘密情報和外交攻勢,包括總督哈丁勳爵和英皇喬治五世的個人干預,以維持阿富汗的中立地位。

這個探險隊未能完成其主要任務,即爭取阿富汗在哈比布拉汗的領導下加入德國和土耳其的戰爭工作,但它對其他重大事件產生影響:

- 阿富汗: 探險隊引發改革並導致政治動盪,最終在1919年造成哈比布拉汗遭暗殺,進而引發第三次英國-阿富汗戰爭。

- 布爾什維克主義:它影響萌芽中十月革命後俄羅斯的卡爾梅克計劃,此計劃的目的為在亞洲傳播社會主義革命,目標之一是推翻英屬印度政權。

- 英國對印政策:其他後果包括成立羅拉特委員會來調查受德國和布爾什維克主義影響的印度煽動叛亂活動,以及英屬印度政權對印度獨立運動的態度在第一次世界大戰後發生改變。

在第一次世界大戰結束後,高傷亡率、因重稅而加劇的物價飛漲、大範圍的流感大流行,以及戰爭期間貿易中斷等問題,加劇印度人民的苦難。戰前的民族主義運動重新復甦,國大黨內的溫和派和激進派團體將彼此的分歧擱置,組成統一戰線共同應對。他們主張印度在戰爭期間對大英帝國提供的巨大協助,理應得到獎勵,以證明印度有能力實行"自治"。國大黨在1916年成功簽署《勒克瑙協議》,就權力下放和伊斯蘭教的未來等問題,與全印穆斯林聯盟建立暫時的聯盟。[88]

英國人自己採取"胡蘿蔔加大棒"的策略,以承認印度在戰爭期間的支持,並回應重新提出的民族主義要求。印度事務大臣艾德溫·蒙塔古於1917年8月在英國議會發表一項歷史性聲明,指出英國的政策目標是"讓印度人更多地參與所有的行政部門,並逐步發展自治機構,以期在印度逐步實現責任政府,作為大英帝國不可或缺的一員。"實現這些擬議措施的方式後來被載入 《1919年印度政府法案》中。法案引入雙重行政模式,即"二頭政治"原則,其中選舉產生的印度立法者和任命的英國官員共同分享權力。法案也擴大中央和省級立法機關,並大幅拓寬選舉權。二頭政治在省級層面啟動一些實質性變革:一些非爭議性或"移交"的職權,例如農業、地方政府、衛生、教育和公共工程,被移交給印度人負責,而更敏感的事務,例如財政、稅收以及維護法律和秩序,則仍保留在省級英國行政官員手中。[89]

甘地抵達印度

甘地在南非一直是印度民族主義運動的領袖。他也一直公開反對基本的歧視和虐待性勞工待遇,以及壓制性的警察管制(例如後來的《羅拉特法案》)。甘地在這些抗議活動中完善"真理堅行"(satyagraha)的概念。甘地在1914年1月(遠早於第一次世界大戰爆發之前)在南非成功爭取將針對印度人的立法廢除,所有印度政治犯被揚·史末資將軍釋放。[90]甘地是透過大量使用非暴力抗議的方式來達成,例如他及其追隨者採用的手段是抵制、抗議遊行和絕食。[91]

甘地於1915年1月9日返回印度,他最初進入政治戰場時並非呼籲建立一個民族國家,而是支持國大黨一直要求以商業為導向的統一領土。甘地認為歐洲人帶來的工業發展和教育發展是長期以來緩解印度許多慢性問題所必需。戈帕爾·克里什納·戈卡爾是資深的國大黨員和印度領袖,成為甘地的導師。甘地的非暴力不服從思想和策略,最初對一些印度人和他們的國大黨領袖來說似乎不切實際。用這位"聖雄(Mahatma)"自己的話來說,"公民不服從是公民對不道德的法定法規的違背。"它必須以非暴力的方式,將與腐敗國家合作中撤出。甘地對巴爾·甘格達爾·提拉克懷有極大的敬意。他的所有方案都受到提拉克"四點綱領"的啟發。

改革所帶來的正面影響在1919年被出台的《羅拉特法案》嚴重破壞。成立羅特拉委員會是為調查民族主義組織在戰時策劃的陰謀,並就戰後時期如何處理這個問題所提的建議。羅拉特委員會建議將戰時政府擁有《印度防禦法案》的權力延伸到戰後時期。印度防禦法案賦予總督政府絕大的權力來鎮壓煽動叛亂:

- 讓媒體噤聲。

- 無需審判即可拘留政治活動家。

- 無需逮捕令即可逮捕任何涉嫌煽動叛亂或叛國的個人。

由於法案涵蓋廣泛和受到濫用,受到越來越多印度人的譴責。許多民眾領袖,包括安妮·貝贊特和阿里兄弟都被拘留。《羅拉特法案》在總督委員會中所有(非官方)印度成員的普遍反對下獲得通過。延續使用印度防禦犯案條例引發廣泛的批判及反對。人們發起一場全國性停工,標誌著廣泛但非全國性民眾不滿的開始。該法案引發的騷亂導致示威活動和英國的鎮壓,最終在1919年4月13日,於旁遮普阿姆利則發生一場稱為阿姆利則慘案的事件。

當時雷金納德·戴爾准將下令封鎖唯一的主要入口,並命令他指揮的部隊向聚集在札連瓦拉園一個帶有圍牆庭院中約15,000名手無寸鐵、毫無戒心的男女老少人群開槍。這些人原本是和平集會,但戴爾想執行當局頒佈的禁止所有集會的命令,並打算以更嚴厲的方式給所有抗議者一個教訓。[93] A total of 1,651 rounds were fired, killing 379 people (as according to an official British commission; Indian officials' estimates ranged as high as 1,499 and wounding 1,137 in the massacre.)[94]部隊總共發射1,651發子彈,造成379人死亡(這是根據官方英國委員會的數據,印度官員的估計有高達1,499人死亡)和1,137人受傷。[95]戴爾雖然被迫退休,但卻被英國的一些人奉為英雄,這向印度民族主義者證明,大英帝國只關注英國的民意,而非印度的。[96]這一事件徹底打破戰時關於自治和善意的希望,並開啟一道裂痕,除非實現徹底的"自治",否則難以彌合。[97]

甘地在1920年到1922年間發起不合作運動。他在1920年9月舉行的國大黨加爾各答會議上說服其他領袖,認為有必要發起一場不合作運動,以支持基拉法特運動,並爭取自治領地位。第一次"真理堅行"(satyagraha)運動呼籲印度人使用"卡迪"(khadi,印度手工布料)和本土生產物資,以替代英國進口商品。運動也敦促人民:

- 抵制英國教育機構和法院。

- 辭去政府工作。

- 拒絕納稅。

- 放棄英國授予的頭銜和榮譽。

這場運動發動得太晚,未能影響到新的《1919年印度政府法案》的制定,但它仍獲得廣泛的民眾支持。由此產生的空前規模的混亂,對英國統治構成嚴峻的挑戰。然而甘地在喬里喬拉事件發生後,將這場運動終止。前述事件中有22名警察被憤怒的暴民殺害。甘地擔心印度會因此陷入無政府狀態,而決定將運動停止。

國大黨在甘地領導下,於1920年進行重組並制定一部新的章程,其目標是實現"自治"。向任何願意支付象徵性費用的人開放黨員資格登記,且建立一個委員會體系,負責對這個迄今為止鬆散和分散的運動進行紀律和控制。國大黨因而從一個精英組織轉變為一個具有廣泛全國性號召力的大眾組織。[98]甘地在1922年被判處六年徒刑,但在服刑兩年後獲釋。他出獄後在亞美達巴德設立薩巴爾馬蒂道場。他在薩巴爾馬蒂河畔創辦《青年印度報(Young India)》,並推出一系列目的在幫助印度教社會中社會弱勢群體 - 農村窮人和"不可接觸者(untouchables,即日後所稱的達利特)"的改革。[99][100]有新一代印度人從國大黨內部崛起,例如:

- 阿布·卡拉姆·阿扎德

- 查克拉瓦爾蒂·拉賈戈巴拉查理

- 賈瓦哈拉爾·尼赫魯

- 達爾·瓦拉巴伊·帕特爾

- 蘇巴斯·錢德拉·鮑斯

以及其他後來成為印度自治運動最傑出聲音的人物。他們有些遵循甘地的價值觀,有些則與之背離(例如領導印度國民軍的鮑斯)。

印度政治格局到1920年代中期發生顯著變化,開始出現更廣泛的意識形態分歧。隨著諸如自治黨(溫和派)以及印度教大會、印度共產黨、國民志願服務團(激進派)等新興政黨和組織的湧現,印度政治光譜從此變得更加多元。地區性政治組織也繼續代表各群體的利益,包括:馬德拉斯的非婆羅門、馬哈拉什特拉的馬哈爾人,以及旁遮普的錫克教徒。然而,像蘇布拉馬尼亞·巴拉蒂、萬奇納坦和尼拉坎達·婆羅門查里(Neelakanda Brahmachari)這樣的人物,在坦米爾那都地區的"自治"鬥爭和為所有種姓和社區爭取平等的鬥爭中都扮演有重要角色。許多女性參與這場運動,包括:卡斯圖爾巴·甘地、阿姆里特·考爾、穆圖拉可斯米·雷迪、阿魯娜·阿薩夫·阿里以及其他許多人。

群眾運動激發印度民眾的民族主義情緒,像聖雄甘地這樣的人物,以他的非暴力運動哲學將整個國家團結在一起,無疑對英國的佔領施加關鍵性壓力。這些運動未能實現為印度爭取獨立的首要目標。究其原因,是在運動尚未達到自然結束的時機(無論是成功或失敗),就因英國當局的法律制裁和嚴酷鎮壓而被迫提前叫停。在英屬印度的後期,經濟因素(例如英國和印度之間貿易狀況的逆轉 - 英國對於印度出口大減,印度的工業崛起等,以及根據《1935年印度政府法案》將印度武裝部隊在海外作戰的成本轉嫁給英國納稅人)對英國行政產生日益增長的影響,但印度人民的團結反抗更突顯英方的失敗,即英國已經越來越無法維繫對印度的控制與統治。

國大黨工作委員會於1942年7月14日在主席阿布·卡拉姆·阿扎德支持甘地的情況下通過一項決議,要求英國政府給予完全獨立,並提議如果英國不答應要求,就進行大規模的公民不服從運動。而在1942年8月8日發起"退出印度運動]]"。這是在印度發生的一場公民不服從運動,以響應聖雄甘地關於印度人立即實現"自治"的號召,並反對派遣印度人參加第二次世界大戰。其他主要政黨拒絕參與"退出印度"計畫,且大多數政黨選擇與英國人密切合作,土邦王公、文職部門和警察也是如此。全印穆斯林聯盟支持英屬印度政權,且其成員數量和對英國的影響力都迅速增長。

英國人對"退出印度"運動迅速做出回應,進行大規模逮捕。有超過十萬人被捕,並處以巨額罰款,示威者受到公開鞭刑。在暴力事件中有數百名平民被警察和軍隊射殺。在1945年前有數以萬計的領袖也被逮捕及囚禁。最終,英國政府意識到印度從長遠來看無法統治,因此第二次世界大戰後的問題變成如何優雅而和平地退出。[101][102]

徹底自治

-

查克拉瓦爾蒂·拉賈戈巴拉查理是一位參與過反對《羅拉特法案》抗議活動的印度民族主義者,他也加入不合作運動、外科姆不合作運動以及公民不服從運動。

-

克里什那·梅農於1928年在倫敦創立印度聯盟,並要求英國完全終止統治,實現徹底獨立。

-

賈瓦哈拉爾·尼赫魯於1929年要求"徹底脫離大英帝國,實現完全獨立"。

-

薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾被任命為印度國民大會黨第49任主席,他組織該黨參與1934年和1937年的選舉,同時也積極推動"退出印度"運動。

國大黨領袖兼著名詩人哈斯拉特·莫哈尼和印度共產黨領袖斯瓦米·庫馬拉南德在1921年就曾向英國人要求徹底獨立(即Purna Swaraj - "徹底自治"),並在全印國大黨委員會(AICC)的亞美達巴德會議上提出此決議。[103]馬格福爾·艾哈邁德·阿賈茲支持哈斯拉特·莫哈尼所要求的"徹底自治"動議。[104]

印度民族主義者及外交官克里什那·梅農於1928年在倫敦創立印度聯盟,目的在要求徹底脫離英國統治而獨立。[105][106]這個組織被描述為"戰前在英國推動印度民族主義的主要組織"。[107]

在西蒙委員會的建議遭到印度民族主義者拒絕之後,一場全國政黨會議於1928年5月在孟買舉行,目的是灌輸一種同志情誼。會議任命一個由國大黨莫提拉爾·尼赫魯領導的委員會,負責為印度制定一部憲法。印度國民大會黨的加爾各答會議要求英國政府在1929年12月前給予印度自治領地位,否則將面臨一場全國性的公民不服從運動。

在日益增長的不滿和愈發充斥暴力的區域運動中,要求徹底主權和結束英國統治的呼聲得到人民更廣泛的支持。印度國民大會黨在1929年12月於拉合爾舉行的會議上,採納"徹底自治"的目標。它授權工作委員會在全國發起一場公民不服從運動。會議決定將1930年1月26日定為全印度的"徹底自治日"(Purna Swaraj Day)。

甘地-歐文協議 於1931年3月簽署,政府同意釋放政治犯。聖雄甘地設法讓超過九萬名政治犯獲釋。[108]然而甘地要求將印度獨立革命人物巴格特·辛格、S.拉吉古魯和蘇庫德夫·塔帕三人的死刑改為較輕徒刑的呼籲,並未被英國人接受。國大黨和英屬印度政府在接下來的幾年裡進行談判,最終形成《1935年印度政府法案》。

- 全印穆斯林聯盟對國大黨聲稱代表所有印度人民的主張提出質疑。

- 國大黨則質疑穆斯林聯盟聲稱代表所有穆斯林願望的主張。

公民不服從運動在印度獨立運動中開啟新的篇章。它本身並沒立即成功,但在印度國民大會黨的領導下,將印度人民團結在一起。這場運動促使"自治"再次成為討論的焦點,並讓更多印度人接受此一理念。該運動讓印度爭取獨立社群能重振他們對抗英國政府的內在信心和力量。此外,這場運動削弱英國的權威,並協助促成英國對印度統治的結束。總體而言,公民不服從運動是印度"自治"歷史上的一項重要成就,它使當時的新德里政府信服群眾在民族自決中的作用。[109]

選舉與拉合爾決議

《1935年印度政府法案》是英國管理英屬印度的篇幅浩大且最終的治理大法,它闡明三個主要目標:

- 建立一個鬆散的聯邦結構。

- 實現省級自治。

- 透過單獨選區來保障少數民族利益。

目的為將土邦和英屬印度在中央聯合起來的聯邦條款,由於在保障王公現有特權方面存在模糊性而未能實施。然而在1937年2月舉行選舉後,省級自治成為現實。國大黨脫穎而出,成為主導政黨,在5個省份中擁有明確的多數席位,且在另外兩個省份中佔據上風,而全印穆斯林聯盟的表現則不佳。

印度總督林利思戈侯爵於1939年在未諮詢省級政府的情況下,宣布印度加入第二次世界大戰。國大黨為表示抗議要求其所有當選代表辭去政府職務。全印穆斯林聯盟主席穆罕默德·阿里·真納說服1940年聯盟拉合爾年會的參與者,通過一項後來被稱為拉合爾決議的決議。要求將印度劃分為兩個獨立的主權國家,一個是穆斯林國家,另一個是印度教國家,此有時被稱為兩國理論。巴基斯坦的概念早在1930年就已被提出,但當時很少有人響應。

全印自由穆斯林會議於1940年4月選擇在德里舉行會議,表達其反對拉合爾決議,支持一個統一印度的立場。[110]其成員包括印度國內的幾個伊斯蘭組織,以及1,400名民族主義穆斯林代表。[111][112]民族主義會議的出席人數大約是穆斯林聯盟會議出席人數的五倍。[113]

全印穆斯林聯盟致力於壓制那些反對印度分裂的穆斯林,他們經常使用"恐嚇和脅迫"的手段。[113][112]全印自由穆斯林會議領袖阿拉赫·巴赫什·蘇姆羅被謀殺後,使得全印穆斯林聯盟更容易要求創建巴基斯坦。[113]

革命運動

這兩類動亂,即勞工騷亂與國大黨的反對,之間並沒有實質的關聯。但是它們的存在和共存,可解釋及完全證明愛德華·伍德勳爵對勞工問題的關注是合理的。[114]

- -《倫敦時報》,1928年1月29日

巴加特·辛格(左)、蘇庫德夫·塔帕(中)和S.拉吉古魯(右)被視為印度獨立運動中極具影響力的革命家。

《論壇報》於1931年3月25日的頭版,報導巴加特·辛格、S.拉吉古魯和蘇庫德夫被英國當局處決的消息。

針對英國統治者的革命在20世紀初之前並未發生,只有少數零星的抗爭。印度革命地下運動在20世紀的首個十年開始積聚力量,這類團體在孟加拉、馬哈拉什特拉、奧里薩、比哈爾、北方、旁遮普以及馬德拉斯管轄區(包括現在的南印度)等地區紛紛出現。還有更多的團體分散在印度各地。特別值得注意的運動出現在:

- 孟加拉: 特別是在1905年孟加拉分治前後。

- 旁遮普: 在1907年之後。[115]

在前一種情況下,是受過教育、聰明且富有奉獻精神的城市中產階級 - 賢士(Bhadralok)社群的青年,形成"經典"的印度革命者。[115]而在旁遮普,則是農村和軍事社會則提供巨大的支持基礎。

實踐協會於1902年從孟加拉當地的青年團體和體育館(Akhra)合併而成,形成兩個著名且略微獨立的分支,分別是:東孟加拉的達卡阿努希蘭協會,中心在達卡,以及西孟加拉的《起義時代》集團,中心在加爾各答。這個協會由像室利·奧羅賓多和他的兄弟巴林德拉‧庫馬爾‧戈什這類的民族主義者領導,其哲學受到多種思想的影響:

實踐學會在成立後的十年內參與多起針對英國在印度利益和行政管理的著名革命恐怖主義事件,包括在戈什兄弟領導下,早期企圖暗殺英屬印度政權官員的行動。與此同時,在馬哈拉什特拉和旁遮普也出現類似的激進民族主義情緒。

印度民族主義透過印度社群,也在遙遠的巴黎和倫敦取得進展。在倫敦,由夏姆吉·克里希納·瓦爾瑪資助的印度之家,因其倡導並為印度民族主義事業中的暴力辯護而受到越來越多的審查。此主張在英國的印度學生以及巴黎印度協會的印度僑民中取得狂熱的追隨者。到1907年,透過印度民族主義者比卡吉·魯斯托姆·卡瑪夫人與俄國革命家尼古拉斯·薩夫蘭斯基(Nicholas Safranski)的聯繫,包括孟加拉革命者在內的印度團體,以及維納耶克·達莫德爾·薩瓦爾卡領導下的印度之家,獲得製造炸彈的手冊。印度之家也是武器和煽動性文獻的來源,這些物品迅速在印度散播。除《印度社會學家(The Indian Sociologist)》之外,薩瓦爾卡撰寫的《祖國萬歲(Bande Mataram)》和《哦,烈士們!(Oh Martyrs!)》等小冊子讚頌革命暴力。當時印度發生的多起政治暴力事件(包括暗殺)中,都發現來自印度之家的直接影響和煽動。[116][117][118]在薩瓦爾卡於孟買受審時,針對他的兩項指控,其中一項是教唆1909年12月阿南特·卡內爾謀殺納西克地區治安官 A.M.T.傑克遜。所使用的武器直接透過一名義大利信使,追溯到印度之家。羅拉特報告指出,前印度之家成員M.P.T.阿查里亞(M.P.T. Acharya)和 V.V.S.艾耶爾(V.V.S. Aiyar)協助並影響政治暗殺活動,包括謀殺羅伯特·德埃斯庫特·阿什的事件。[116]法國警方強烈暗示,巴黎-薩夫蘭斯基間的聯繫涉及1907年在孟加拉企圖讓載有副總督安德魯·弗雷澤爵士的火車脫軌事件。[119]

據信海外民族主義者的活動已動搖英屬印度陸軍中一些本土團的忠誠度。[120]馬丹拉爾·丁格拉刺殺英國軍官寇松·威利勳爵的事件受到高度宣傳,導致英國加強對印度民族主義的監視和壓制。[121]緊隨這些事件之後的是1912年對印度總督的暗殺企圖。此後,以印度之家、實踐協會、旁遮普省民族主義者組成的核心網路,以及北美印度僑民和勞工中興起的民族主義為基礎,一場不同的運動開始在北美迦達爾黨中出現。這場運動最終演變為由拉什·貝哈里·博斯和哈爾·達亞爾領導的第一次世界大戰期間的印度-德國陰謀。

然而在甘地運動興起後,開始緩慢地吸收這些不同的革命團體。孟加拉實踐協會在1920年代開始遠離其暴力哲學,當時其許多成員與國大黨和甘地的非暴力運動緊密結合。在1922年甘地的非暴力不合作運動崩潰之後,革命民族主義暴力活動再次死灰復燃。在孟加拉,與協會相關的團體在蘇利耶·森和赫姆錢德拉·卡農戈的領導下進行重組。所發生的一連串暴力事件導致在1920年代初頒佈《孟加拉刑法修正案》,法案恢復《印度防禦法案》中規定的監禁和拘留權力。旁遮普和孟加拉的革命組織殘餘在印度北部進行重組,主要是在薩欽德拉納特·薩尼亞爾的領導下,與錢德拉·謝卡爾·阿扎德在印度北部創立印度斯坦社會主義共和協會(HSRA)。

HSRA受到左翼意識形態的強烈影響。著名的卡科里陰謀案(火車劫案)主要是由HSRA的成員所為。英國政府指控許多孟加拉的國大黨領袖,特別是蘇巴斯·錢德拉·博斯,在這一時期與革命組織有聯繫並提供庇護。革命的暴力和激進哲學在1930年代再次復甦。協會和HSRA的革命者參與吉大港軍械庫突襲、卡科里陰謀案以及其他針對英屬印度行政當局和英國官員的企圖。欽德拉納特·薩尼亞爾指導HSRA的革命者,包括巴格特·辛格和賈廷德拉·納特·達斯等人,指導內容包括武器操作和炸彈製造。[122]在1929年4月8日,巴格特·辛格和巴圖克什瓦爾·杜特向中央立法議會內投擲一枚炸彈,以抗議《公共安全法案(Public Safety Bill)》和《貿易糾紛法案(Trade Disputes Bill)》的通過,同時高呼"革命萬歲"的口號,在這起炸彈事件中無人死亡或受傷。巴格特·辛格在炸彈事件後自行投案,受到審判。蘇克德夫(Sukhdev)和拉傑古魯(Rajguru)也在炸彈事件後的搜捕行動中受到逮捕。經過審判(中央議會炸彈案,Central Assembly Bomb Case)後,巴格特·辛格、蘇克德夫和拉傑古魯於1931年被絞死。阿拉馬·馬什里奇創立哈克薩爾運動,目的是特別引導穆斯林參與"自治"運動。[123]

- 該運動的一些成員加入當時由蘇巴斯·錢德拉·博斯領導的印度國民大會黨。

- 另一些成員則更傾向於共產主義。

《起義時代》分支於1938年正式解散。在1940年3月13日,烏達姆·辛格在倫敦槍殺殖民政府文職官員邁克爾·奧德懷爾(這是最後一次在印度境外的政治謀殺案),此人被普遍認為需為阿姆利則慘案負責。然而革命運動逐漸融入甘地運動。隨著政治形勢在1930年代末變化 - 主流領袖開始考慮英國提供的多種選項,以及宗教政治開始發揮作用 - 革命活動逐漸衰退。許多過去的革命者透過加入國大黨和其他政黨(特別是共產黨)而進入主流政治,而許多活動家則被關押在全國各地的監獄中。身在英國的印度人透過加入印度聯盟和印度工人協會而參與在英國的革命活動。[124]

上述不同組織在成立後的短時間內就成為大規模警察和情報行動的焦點。

- 針對實踐協會的行動,促成加爾各答警察特別部門成立。

- 針對印度之家的情報行動促成印度政治情報處成立,該機構後來發展成為今日的印度情報局。

領導針對迦達爾運動和印度革命者的情報與任務部門是MI5(g)分部,且一度涉及平克頓偵探事務所。在不同時期領導或參與針對印度革命者的警察與情報行動的著名官員包括:

- 約翰·沃林格

- 羅伯特·內森爵士

- 哈羅德·斯圖爾特爵士

- 弗農·凱爾爵士

- 查爾斯·史蒂文森-摩爾爵士

- 查爾斯·泰加特爵士(Sir Charles Tegart),及

- W. 薩默塞特·毛姆。

實踐協會在第一次世界大戰期間於孟加拉構成的威脅,連同旁遮普迦達爾起義的威脅,促成《1915年印度防禦法案》的通過。這些措施導致與該組織相關的許多革命者被逮捕、拘留、流放和處決,並成功地將協會的東孟加拉分支粉碎。戰後,羅拉特委員會建議延長《印度防禦法案》(即《羅拉特法案》),以阻止該協會在孟加拉和迦達爾運動在旁遮普死灰復燃。

由阿魯里·西塔拉馬·拉朱領導發生於1922-1924年件的馬尼揚叛亂,由一支部落領袖和其他同情者組成的隊伍與英屬印度政權進行游擊戰。當地人稱拉朱為"馬尼揚維魯杜"("Manyam Veerudu"),意為" 叢林英雄" 。當《1882年馬德拉斯森林法案》通過後,限制部落人民在森林中自由移動,使他們無法從事傳統的"波杜"(podu,即刀耕火種)農作。拉朱在馬德拉斯管轄區的馬尼揚森林(於今日的安德拉邦)發起一場抗議運動。拉朱受到孟加拉革命者愛國熱情的鼓舞,襲擊欽塔帕萊(Chintapalle)、蘭帕喬達瓦拉姆(Rampachodavaram)、達曼納帕利(Dammanapalli)、克里希納德維佩塔(Krishnadevipeta)、拉賈沃曼吉(Rajavommangi)、阿達蒂加拉(Addateegala)、納爾西帕特南(Narsipatnam)和安納瓦拉姆(Annavaram)及周邊的警察局。拉朱和他的追隨者盜走槍支彈藥,並殺害數名英屬印度軍官,包括在達曼納帕利附近被殺的斯科特·考沃德(Scott Coward)。[125]英國的鎮壓行動從1922年12月開始,持續近一年。拉朱最終在欽塔帕利的森林中被英軍困住,然後綁在一棵樹上,以步槍射殺。[125]

卡拉拉-潘戈德抗爭是針對英屬印度政府的約39場抗議活動之一。印度內政部後來公佈印度境內約38場運動/鬥爭,認為它們是最終促成"自治"並結束英屬印度政權的活動。在萬奇納坦口袋裡發現的一封信中,陳述以下內容:

來自英格蘭的野蠻人(mlechas)佔領我們的國家,踐踏並摧毀印度教的永恆正法(Sanatana Dharma)。每個印度人都在努力驅逐英國人,爭取"自治"(swarajyam),並恢復永恆正法*。我們的羅摩、濕婆、黑天)、戈賓德·辛格上師、阿周那都曾統治我們的土地並保護所有的正法。但有人在這片土地上卻在安排為喬治五世加冕。他是一個野蠻人,一個吃牛的肉的人。三千名馬德拉斯人已經發誓,一旦喬治五世踏上我們的國土,就會將他殺死。為讓其他人知道我們的意圖,我這個團體中最微不足道的人,在今天完成了這項行動。這是印度斯坦的每個人都應當視為自己的責任。我將殺死羅伯特·德埃斯庫特·阿什。他來此是為在這個曾被偉大皇帝(Samrat)統治的光榮土地上,慶祝吃牛肉的國王喬治五世加冕。我這樣做是為讓他們明白,那些妄圖奴役這片神聖土地的人,會有什麼下場。作為他們當中最微不足道的一員,我希望透過殺死羅伯特·德埃斯庫特·阿什來警告喬治五世。

我讚美您,祖國. 我讚美您,祖國. 我讚美您,祖國

- -萬奇納坦

印度"自治"運動的最終進程

國大黨於1937年舉行省級選舉,在11個省份中的7個贏得執政權。強烈表明印度人民對徹底"自治"的支持。當第二次世界大戰爆發時,總督林利思戈在未諮詢當選的印度代表的情況下,單方面宣佈印度成為屬於英國一方的參戰國。國大黨為反對林利思戈的行動,整個領導層辭去省級和地方政府的職務。而穆斯林和錫克教徒則強烈支持參戰,並在倫敦取得巨大的聲望。數百萬印度人無視國大黨的抵制,支持戰爭,事實上,英屬印度軍隊在戰爭期間成為世界上最大的志願部隊,人數達到250萬。[126]

甘地特別是在1940年的不列顛戰役期間,抵制來自黨內外要求發動大規模公民不服從運動的呼籲,他聲明不尋求在一個被摧毀的英國廢墟中實現印度的"自治"。國大黨在1942年發起"退出印度"的呼籲。其間發生一些暴力事件,英屬印度政權進行嚴厲鎮壓,並逮捕數以萬計的國大黨領袖,包括所有主要的國家和省級人物。直到1945年戰爭即將結束時才將他們釋放。"自治"運動還包括由潘迪特·普拉薩德·比斯米爾領導、拉金德拉·拉希里策劃的卡科里陰謀案,以及自由印度臨時政府。自由印度臨時政府的主要領導者蘇巴斯·錢德拉·博斯曾是國大黨的前任領袖。博斯從戰爭初期開始就加入軸心國來對抗英國。

总结

视角

"退出印度"運動(亦稱Bharat Chhodo Andolan)是印度的一場公民不服從運動,於1942年8月8日開始。發起這場運動是為響應甘地關於印度人立即實現"自治"的呼籲,以及反對派遣印度人參加第二次世界大戰。他要求所有教師離開學校,其他印度人也辭去各自的工作來參與這場運動。由於甘地的政治影響力,他的請求得到很大部分民眾的響應。國大黨領導此運動,要求英國將政治權力移交給一個代議制政府。

甘地和他的追隨者在運動期間繼續對抗英國的統治,使用非暴力手段。他在這次運動中發出他著名的訊息:"不自由,毋寧死"("Do or Die!"),這則訊息傳遍整個印度社群。這場運動也直接向婦女喊話,稱她們為"訓練有素,爭取印度自由的戰士",要求她們(對抗英國統治的)戰爭必須持續下去。

戰爭爆發時,國大黨於1939年9月在沃爾塔舉行的工作委員會會議上,通過一項有條件支持對抗法西斯主義的決議。[127]但當他們要求以自治作為回報時,遭到拒絕。英國政府在1942年3月面對:

- 一個日益不滿,且僅不情願地參與戰爭的印度。

- 歐洲和東南亞戰局的惡化。

- 印度士兵(尤其是在歐洲)和於南亞次大陸平民中日益增長的不滿情緒。

而派遣一個由斯塔福德·克里普斯率領的代表團前往印度(後稱為克里普斯使團)。使團的目的是與印度國民大會黨談判,達成一項協議,以換取印度在戰爭期間的全面合作,回報是將權力逐步下放和分配,從王室和總督移交給當選的印度立法機關。然而談判以失敗收場。原因是該協議未能解決實現"自治"的時間表這個關鍵要求,參與爭取自治者而言是完全不可接受。[128]為迫使英屬印度政權滿足其要求,以獲得徹底"自治"的明確承諾,國大黨決定發起"退出印度"運動。

這場運動的目的是透過挾持同盟國的戰事行動,迫使英國政府回到談判桌。甘地在8月8日於孟買的戈瓦利亞坦克公園(現已更名為八月革命廣場,(August Kranti Maidan))發表"不自由,毋寧死!"口號,最能形容他對這場運動所預見的決心 -一種堅定但被動的抵抗。然而在甘地發表演說後的不到24小時內,幾乎整個國大黨的領導層就被拘捕及囚禁,絕大多數國大黨成員在餘下的戰爭時期均為階下囚。

"退出印度"決議在全印國大黨委員會的孟買會議上獲得通過。該草案提議,如果英國不答應要求,就發起一場大規模的公民不服從運動。然而這是一個極具爭議性的決定。甘地敦促印度人遵循非暴力的公民不服從。要群眾要像一個主權國家的公民那樣行事,不必聽從英國的命令。英國人當時已經對日軍逼近印度-緬甸邊境感到警惕,因此在第二天就採取逮捕行動:

- 將甘地囚禁在浦納的阿迦汗宮。

- 國大黨工作委員會(全國領導層)被一併逮捕,並囚禁在艾哈邁德訥格爾堡(Ahmednagar Fort)。

- 徹底取締國大黨。

由於群眾失去領導,抗議活動轉向暴力。全國各地舉行大規模的抗議和示威。工人集體缺勤,並發起罷工。這場運動也出現了大規模的破壞行為:

- 印度地下組織對盟軍的補給車隊進行炸彈襲擊。

- 政府大樓被縱火焚燒。

- 電線被切斷。

- 交通和通訊線路被截斷。

這些破壞活動在幾週內受到控制,對戰爭工作幾乎沒影響。這場運動很快變成一場失去領導者的反抗行動,其中許多行為偏離了甘地的非暴力原則。全國的許多地方的地方地下組織接管這場運動。

所有其他主要政黨都拒絕"退出印度"計畫,其中大多數與英國人密切合作,土邦王公、文職部門和警察也是如此。全印穆斯林聯盟支持英屬印度政權,並且在成員數量和對英國的影響力上都迅速增長。[129][130]

爭取印度"自治"的幾個政治派別都對"退出印度"運動表達反對。像印度教大會這樣的印度教民族主義政黨公開反對這一呼籲,並抵制"退出印度"運動。[131]當時的印度教大會主席維納耶克·達莫德爾·薩瓦爾卡甚至寫一封題為"堅守崗位"的信件,他在信中指示那些恰好是"市政機構、地方團體、立法機關的成員,或在軍隊中服役的"印度教大會成員"在全國各地堅守他們的崗位",不惜任何代價都不得加入"退出印度"運動。[131]

另一個印度教民族主義組織,同時也是印度教大會附屬機構的國民志願服務團(RSS),自從1925年由K.B. 赫德格瓦創立以來,就一直有與反英,爭取印度"自治"運動保持距離的傳統。到1942年,由M.S.高瓦卡領導的RSS,也完全沒有參與"退出印度"運動。英屬印度孟買政府因此對RSS表示讚賞,並指出:

該協會一直嚴格遵守法律,特別是避免參與1942年8月爆發的騷亂。[132]

英國政府聲明,RSS根本沒有支持任何公民不服從運動,因此,他們其他的政治活動(即使令人反感)也可被忽視。[132]英國政府還堅稱,在印度國民大會黨發動和進行反英運動期間,RSS的會議上:

演講者敦促協會成員與國大黨運動保持距離,而這些指示普遍得到遵守。[133]

因此英國政府根本沒對RSS和印度教大會進行鎮壓。

當時的RSS領導人M.S. 高瓦卡後來公開承認RSS沒參與"退出印度"運動的事實。然而,這種在印度獨立運動期間的態度,也導致該組織受到普通印度民眾以及組織內部某些成員的質疑和憤怒。高瓦卡表示:

在1942年時,許多人心裡也有強烈的民族情緒。協會在那時的日常工作仍在繼續。協會決定不直接參與任何行動。"協會是無所作為的人的組織,他們的言論沒有實質內容",這種看法不僅是外人說的,連我們自己的志願者(swayamsevaks)也這麼說。[134][135]

在"退出印度"運動期間,全國各地也發生多起針對英國官員的暴力事件。英國人逮捕數以萬計的領袖,將他們囚禁直到1945年。英國政府最終意識到印度從長遠來看是無法統治的,因此戰後時代的問題變成如何優雅而和平地退出。

印度參加世界大戰的決定遭到蘇巴斯·錢德拉·博斯的強烈反對。博斯曾在1938年和1939年當選國大黨主席,但後來因為意見不合而辭職,他在餘生中對國大黨仍有情感上的聯繫。他在辭職後成立自己的派系,與主流國大黨領導層分離,該派系被稱為"前進集團(Forward bloc)",成為持有社會主義觀點的前國大黨領袖的聚集中心。[136]隨後博斯創立"全印前進集團(All India Forward Bloc)" 。加爾各答的英國當局於1940年將博斯軟禁。他逃脫,並經由阿富汗前往納粹德國,尋求希特勒和墨索里尼的幫助,以組建一支軍隊來對抗英國。由德國將領埃爾溫·隆美爾在北非戰場俘虜的印度戰俘組成的自由印度軍團因而成立。在德國軍事態勢急劇衰落之後,認為對印度的陸地入侵變得不符實際。希特勒建議博斯前往日本,之後再安排一艘潛水艇將博斯運送到日本控制下的東南亞,他在那裡組建自由印度臨時政府。這個流亡中的臨時政府將日本的協作部隊重組。印度國民軍是在日本的幫助下,由印度戰俘和東南亞的志願印度僑民所組成。它的目標是以作戰部隊的形式抵達印度,並利用民眾的怨恨來激勵英屬印度政權中的印度士兵發動起義。

印度國民軍在緬甸的若開邦叢林中以及今日印度阿薩姆邦對抗包括英屬印度軍隊在內的同盟國軍隊。他們與日本第15軍一起圍攻英帕爾和科希馬。安達曼-尼科巴群島被日軍佔領後,交給印度國民軍。一些日本軍官 - 即使是像藤原 岩市 這樣致力於印度事業的人 - 也認為博斯在軍事無能,並且是一個不切實際,且固執的人。他們認為他只看到自己的需求和問題,而無法看到日本人必須面對,更廣闊的戰爭局勢。[137]

印度國民軍的失敗歸咎於後勤中斷、日本供應不足以及缺乏訓練。[138]自由印度軍於1945年在新加坡無條件向英國投降。

蘇巴斯·錢德拉·博斯於1945年8月18日因三度燒傷而亡,當時載運他的日軍飛機在日本統治的福爾摩沙(即現在的台灣)墜毀。針對印度國民軍成員的審判於1945年底開始(參見印度國民軍審判),其中包括對關鍵人物沙阿·納瓦茲·汗和普雷姆·薩加爾的備受矚目的的聯合軍事法庭審判。許多國大黨成員,包括特吉·巴哈杜爾·薩普魯、阿魯娜·阿薩夫·阿里和賈瓦哈拉爾·尼赫魯,在爭取釋放印度國民軍成員方面發揮有重要作用。[139]

皇家印度海軍兵變是一場不成功的暴動。它始於1946年2月18日,皇家印度海軍的印度水兵在孟買港的艦艇和岸上設施發起全面罷工和隨後的兵變。這場兵變從孟買開始蔓延開來,得到整個英屬印度地區從喀拉蚩到加爾各答的支持,最終涉及78艘艦艇、20個岸上設施和10,000名水兵。[140][141]

即使在兵變取消後,抗議、大規模罷工、示威以及對兵變者的支持仍持續數天。這場事件清楚地向英屬印度政府表明在危機時刻,印度軍隊已不再是普遍可依賴的支持力量。而且它更有可能成為點燃麻煩的火花來源,因為這個國家正迅速脫離以政治方式解決問題的局面。[142]

這場兵變以水兵向英國官員投降而告終。國大黨和全印穆斯林聯盟都參與說服印度水兵投降。他們譴責這場兵變,原因在於動亂帶來的政治和軍事風險。

主權與印巴分治

最後一任印度總督路易斯·蒙巴頓子爵於1947年6月3日宣布將英屬印度分治為印度和巴基斯坦。隨著《1947年印度獨立法案》的迅速通過,巴基斯坦在1947年8月14日晚上11點57分宣佈為一個獨立國家。隨後印度在1947年8月15日凌晨12點02分宣佈成為一個主權和民主國家。8月15日成為印度的獨立日,標誌著英屬印度的結束。同樣在8月15日,巴基斯坦和印度都有權留在或退出大英國協。

隨後發生印度教徒、錫克教徒和穆斯林之間的暴力衝突。總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯和副總理薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾邀請蒙巴頓在過渡期間繼續擔任印度總督。他於1948年6月被查克拉瓦爾蒂·拉賈戈巴拉查理取代。賈瓦哈拉爾·尼赫魯於1947年5月宣佈,任何拒絕加印度制憲議會的土邦將被視為敵對國家。帕特爾承擔將土邦納入印度聯邦的責任,他以其"天鵝絨手套中的鐵拳"("柔中帶剛")政策來指導這項工作。印度動用軍事力量將朱納格特土邦、海得拉巴土邦和克什米爾整合進入印度聯邦之內。[143]

由著名律師、改革家和達利特領袖B.R.安貝德卡領導的印度制憲議會,負責創建獨立印度的憲法。制憲議會於1949年11月26日完成憲法的起草工作。印度共和國在1950年1月26日正式宣告成立。制憲議會選舉拉金德拉·普拉薩德為印度第一任總統,接替總督查克拉瓦爾蒂·拉賈戈巴拉查理的職務。

隨後:

印度在1947年實現"自治"之後,仍選擇留在大英國協內,此後英國與印度之間的關係變得友好。兩國在許多領域尋求更強的聯繫以實現互惠互利,並且兩國之間也擁有深厚的文化和社會聯繫。英國有超過160萬的印度裔人口。

參見

- 印度獨立運動中的女性

註記

參考文獻

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads