热门问题

时间线

聊天

视角

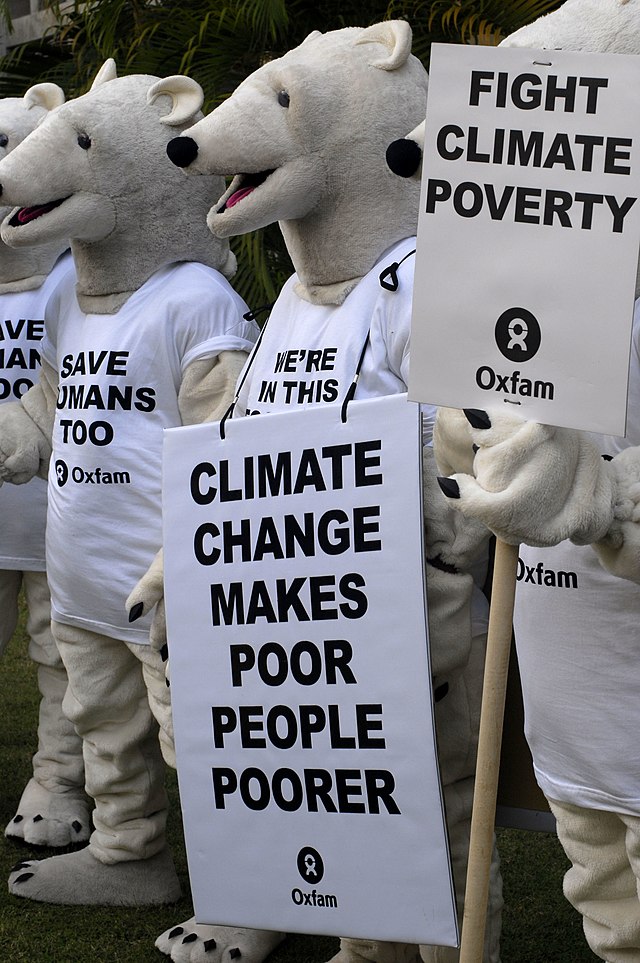

氣候變化與貧困

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

氣候變化與貧困(英語:Climate change and poverty)兩者間有密切關聯,主因是氣候變化對世界各地低收入社區和開發中國家的貧困人口已造成尤其嚴重的影響。貧困人口受到更多氣候變化不良影響的緣故是因為其接觸的機會和脆弱性都在增長中。[1]脆弱性表示系統容易遭受,或是無法應對變化所產生的不利影響,包括氣候變率和極端氣候事件。[2]

氣候變化對健康、經濟和人權的影響,把已經存在的社會不平等現象更為加劇。聯合國所發表的IPCC第四次評估報告中敘明低收入個人和社區更易受到環境危害和污染的影響,並且在受影響之後,更難從中恢復。[3]例如遭受自然災害侵害的低收入社區需要更長的時間才能重建。[4]聯合國開發計劃署稱開發中國家的傷亡人口中有99%是由氣候變化所造成。[5]

不同國家受氣候變化影響的程度也由各自的發展狀況而定。世界上最低度開發國家中前50名的溫室氣體(會導致全球變暖)排放量僅佔全球的1%。[5]而佔累計排放量92%的,則全部是由已開發國家(全球北方,global North,參見南北分歧)所產生,這些國家的人口僅佔全球人口的19%。開發中與未開發的國家地區(全球南方,Global South)的排放量僅佔8%,而實際情況是後者的人口承受著全球日益嚴重的暖化後果。[6][7]

氣候正義和分配正義兩項是在擬定氣候政策時的核心選項。許多用來解決環境問題的政策工具(例如成本效益分析)通常不處理窮困者受害的問題,這些工具會忽視公平分配的面向,和環境問題對人權產生的影響。

Remove ads

氣候變化與貧困間的聯繫

世界銀行於2020年發表的一份文件中,估計全球到2030年將有3,200萬至1.32億人會因氣候變化而陷入極端貧困。[8]這種世襲貧窮現象把氣候變化的負面影響更為加劇。世襲貧窮的定義是當貧困家庭陷入貧困至少已歷經三代,受限制或是不能獲得資源,並且無力將惡性循環破除。[9]在富裕國家,所謂應對氣候變化,主要就是其人民度過更長、更炎熱的夏季和依循季節變化。而對於那些貧困的人來說,則是與氣候有關的災害、作物歉收,甚至是家庭成員生病,這些都會造成嚴重的經濟衝擊。[10]

除經濟衝擊外,大規模的飢荒、乾旱和潛在的人道沖擊均會對整個國家產生影響。高的貧困程度和低的經濟發展水平讓貧困家庭管理氣候風險的能力受到限制。由於貧困家庭缺乏獲得正規保險的機會、收入低且資產微薄,根本無力應對與氣候相關的衝擊。[11]此外,貧困家庭受到災害的衝擊後,也缺乏來自朋友和家人、金融系統和社會安全網的支持,更加深環境衝擊的負面作用。 [12]

Remove ads

全球氣候在過去幾十年裡逐漸變化的過程中,又有環境種族主義的衝擊。這兩種現象的重疊,對世界上社會經濟地位不同的社區和人口產生比例懸殊的影響。這情況在全球南方尤為明顯,例如在全球氣候變化中,於厄瓜多的基多發生更多強降雨事件,導致日益頻繁和嚴重的山體滑坡,迫使當地人得應對深遠的社會經濟後果(如家園破壞和人命喪失)。雖然在拉丁美洲如厄瓜多等國家在二氧化碳排放方面的數量通常較小,但當地也缺乏抵禦氣候變化的資源。雖然全球南方的國家對全球碳足蹟的貢獻很小,仍須承受自然災害和極端天氣的影響。[13]

雖然通常是生活在全球南方的人們受氣候變化的影響最大,但居住在全球北方幾個地區的有色人種也面臨類似的情況。這類氣候變化和處於危險地帶的社區問題不僅只存於北美洲或是美國。環境種族主義和氣候變化兩者互為影響。海平面上升會影響貧困地區,如美國阿拉斯加州的基瓦利納,島國如馬爾地夫和帛琉,以及孟加拉國的海岸地區。[14]

氣候變化導致的環境種族主義現象,在發生氣候災害期間會變得尤為明顯。在1995年芝加哥熱浪事件過後,學者們開始分析這場危機中環境種族主義在不同族裔間所產生死亡率不平等的影響。[15]事件的直接原因是由於缺乏足夠的事前預警和未能利用既有的空調庇護所,而讓貧困群體處於不利地位,事件對芝加哥最貧困地區造成特別嚴重的死亡案例。較貧窮的人更易受到氣候變化傷害,原因是由於他們能取得的資源較少,而無法協助他們從自然災害中恢復。[16]在過去50年中因氣候災害的數量急劇增加,[17]可觀察到的環境種族主義現象也有所增加,[18]而導致呼籲環境正義的社會運動也隨之增長。

Remove ads

「大氣殖民化」的概念指的是全球92%的溫室氣體排放累積由僅佔全球人口19%的全球北方國家產生,而只產生8%排放量的全球南方國家卻要承受全球氣溫升高後最嚴重的後果。[6][7]

世界銀行在2020年發表的一份文件估計到2030年,全球將有3,200萬至1.32億人會因氣候變化而陷入極端貧困。[8]

逆向發展

氣候變化是全球性的,可通過以下方式把某些地區的發展逆轉。

目前已有許多對氣候變化與農業間相互關聯的研究(參見氣候變化對農業的影響)。[19]對於脆弱地區的農業,氣候變化會影響到降水量、氣溫和水的可用性。[11]另外還會影響到生產力、農業方式、環境和農村地域的分佈。[20]預計全球到2080年受營養不良影響的人數會增加到6億。氣候變化會直接對生產力和間接對購買力產生影響,強化饑荒的發生率。[11]

全球人口預計到21世紀中葉會增加30億人,其中大多數將出生在已經發生水資源短缺的國家。[21]隨著地球氣候變暖,全球降雨、蒸發、降雪和徑流型態均會受到影響。[22]擁有安全水源對社區的生存至關重要。缺水現象會導致約有8.84億人無法充分獲得安全飲用水,以及有25億人無法獲得足夠用於衛生和處理的用水。[23]隨著水域變暖,有害藻類和細菌的生長增加,不僅會污染飲用水源,也會污染供食用的海鮮。[24]

隨著極地的冰蓋加速解體,會導致海平面迅速上升。當全球氣溫升高3-4°C後,就容易造成洪水,導致3.3億人永久性或暫時性被迫離開家園。[20]海洋變暖也將助長更強烈的熱帶風暴生成,[20]破壞沿海景觀,加劇風暴的危害。原有的濕地、森林和紅樹林被轉用於土地開發。這類轉變通常會減緩地表徑流和風暴潮,並阻止殘餘物被洪水攜帶離開。在這類地區開發,會增加洪水的破壞力,讓居住在此地的人更易受到極端天氣事件的影響。洪水會造成眾多貧困人口聚集的沿海土地受到淹沒的風險,例如埃及的亞歷山卓港和塞得港、奈及利亞的拉哥斯和哈科特港,以及貝南的科多努。 [25]在某些地方,例如沿海地區,由於可觀賞海景,房地產價格會因住房稀缺而上漲,但部分原因是有房屋在暴風雨中被毀,[26]而富裕的房主擁有更多的資源來重建家園,並有更好的工作保障,促使他們在極端天氣事件之後留在原有的社區。極端天氣事件發生後,貧困人口很難找新工作,或是保有舊工作,以重建家園。這些問題迫使許多人搬遷,以尋求工作機會和棲所。[26]而地質不穩的地區,如邊坡和三角洲地區,會以更便宜的價格出售給低收入家庭。

Remove ads

氣候變化已把生態系統改變。海水變暖導致世界上大約一半的珊瑚礁發生白化。此外,如過度捕撈,不良土地利用方式如森林砍伐和疏浚等,導致資源枯竭、養分和化學污染。氣候變化會減少凍土面積,而在高緯度地區把耕地數量增加。 在2005年從事的一項研究報告稱西伯利亞的氣溫自1960年以來平均升高3°C,據說升溫的速度高於世界其他地區。 [27]

氣候變化的直接影響是與溫度有關的疾病增加,以及與長期熱浪和高濕度相關的死亡人數增加。氣候變化還會改變病媒傳播的地理位置,特別是瘧疾、登革熱等蚊媒疾病,讓更多人罹患疾病。[11]由於不斷變化的氣候會影響到人類維持健康的基本要素:清潔空氣和水、充足的食物和足夠的居住空間,影響不但範圍廣,而且普遍。世界衛生組織健康問題社會決定因素委員會(WHO Commission on Social Determinants of Health )發佈的報告中指出,由於弱勢社區更易受到健康威脅,他們會承擔極高比例的氣候變化造成的負面影響。[28]超過90%的瘧疾和腹瀉所導致的死亡主要發生在開發中國家,5歲或以下的兒童佔其中多數。[5]其他受到嚴重影響的人群包括婦女、老年人以及生活在小島嶼上的開發中國家,和其他沿海地區、超級城市或山區的人們之中。[5]

對健康結果產生影響的氣候變化因素有[29]

說明:++++= 影響深遠,+= 甚少影響,無+標示則表示對於關聯尚不詳

聯合國赤貧與人權問題特別報告員菲利普·奧爾斯頓在2019年6月發出警告,稱所謂「氣候種族隔離(climate apartheid)」是富人可花錢避開氣候變化的影響,而其他人卻在受苦,這會破壞基本人權、民主和法治。他回述在2012年,當颶風珊迪襲擊紐約市時,大多數人都失去電力供應,而投資銀行與金融服務公司高盛的總部卻有一台自備發電機供電,並有「數以萬計的沙袋」提供防洪保護。[30]

安全問題

隨著氣候變化變得更為明顯,這種現象對於人類安全的影響也會更為顯著。 [31]一些影響在短期(2007-2020年)中變得非常明顯,在中期(2021-2050年)會增強,而從長遠(2051-2100年)來看,變化和影響都將更為活躍並與其他主要趨勢發生強烈的相互作用。[31]對於許多生產國和消費國來說,石油經濟有可能會終結,可能會發生金融和經濟危機,人口會更多,城市化程度會更高(遠超過目前50%的佔比)。[32]這些過程會產生國內和國際人口的重新分配。[32]這種再分配通常具有重要的性別導向。例如因極端事件,會導致男性前往外地尋找工作,而女性為一戶之長的數量增加,這種家庭通常被認為尤其脆弱。 [33]氣候變化對貧困婦女和兒童的影響巨大,因為這個群體並不具有足夠的能力方法來應對。 [34]

對基礎設施影響

氣候變化和對基礎設施安全的潛在影響將會對世襲貧窮產生直接的衝擊。對基礎設施的影響會發生在供水系統、住房和定居地點、交通網絡、公用事業和工業。[35]設計者可在建築設計、住區規劃和設計以及城市規劃三方面為改善窮人的生活環境做出貢獻。[35]

美國國家學院確定建築未來基礎設施時有5種必須列入考慮的因素,包括酷熱天氣和熱浪來襲增加、北極地區溫度升高、海平面上升、強降水事件增加以及颶風強度增加。[36]熱浪對居住在傳統較涼爽地區的社區影響尤為嚴重,因多數家庭並沒安裝空調設備。 [26]海平面上升對處於海岸和三角洲附近的貧窮國家而言具有毀滅性,當地不斷受到日益增強的風暴破壞。在東加勒比國家的部分地區,有近60%的房屋並未依照建築法規建造,無法與惡劣的氣候抗衡。 [26]許多住在此地的人口因無足夠的排水設施,而不斷受到洪水增加的影響。中國的長江流域在1998年有近2億人受到洪水影響(參見1998年中國水災),巴基斯坦在2010年有2,000萬人受到洪水影響(參見2010年巴基斯坦洪災)。[26]這些問題對於生活在低收入地區的人們而言更為嚴重,並迫使他們大量遷移。[26]

在貧困普遍、基礎設施落後的國家,氣候變化對其未來發展構成嚴重威脅。在對10個地理上和經濟上不同的國家進行的一項研究顯示,由於氣候變化和成本的原因,其中10分之9的國家會因氣候變化和成本的因素,均無力發展基礎設施及負擔昂貴的維護成本。[37]

建議解決方案

本節摘自氣候變化緩解。

氣候變化緩解是透過減少溫室氣體排放或從大氣中去除這些氣體,來限制氣候變化的行動。.[38]:2239近年來全球平均溫度上升,主要是由於人類燃燒化石燃料(煤、石油和天然氣)所造成。減緩行動可透過轉換為使用可持續能源、節約能源和提高能源效率而把排放減少。此外,還可透過廣為植林、恢復濕地和使用其他自然和技術的手段來移除大氣中的二氧化碳(參見碳截存)。[39]

所謂氣候變化調適,談的是各種適應全球變暖影響的行動。附屬於英國[[薩塞克斯大學]的]發展研究所將調適與貧困兩者聯繫,以制定有利於窮人的議程,為氣候適應性減貧計畫提供信息。如果「無法學習和建立在對貧困和脆弱性的多維和差異化性質的理解」氣候變化調適將會「無效,且不公平」。[40]較貧窮的國家往往受到氣候變化更嚴重的影響,但又缺乏調適的資源和能力。[40]把孟加拉國和美國在兩次強風暴後的結果做比較,就可看出這種差異。1992年發生在美國的颶風安德魯曾造成23人死亡,但在1991年,於孟加拉國發生的一場熱帶氣旋所造成的死亡人數卻高達約100,000。[26]較貧窮的孟加拉國對風暴的準備不足,缺乏足夠的天氣預報系統提供預測。孟加拉國缺乏災後重建經費,而需要國際社會提供援助。對於這類災難頻率和嚴重性增加的情況,需要更多主動和積極的行動,而導致有更多在對貧困社會的發展和減貧計畫中加入氣候調適的做法。[26]把調適作為一個發展議題,其興起受到以下關注的影響:能最大限度降低對減貧行動的威脅(參見千年發展目標)、雖是產生最少問題的人群,卻遭遇最不公正的待遇,以及把調適架構為公平和人權的問題。[40]

其他解決方案包括增加窮人和有色人種獲較佳醫療保健的機會、為城市熱島效應做準備規劃、找出那些最有可能受到影響的社區、投資替代燃料和能源研究,以及衡量政策執行的結果。[41]

全球氣候變化對個別區域的影響因國家而異。許多國家在調適方面與別的國家的做法並不相同。擁有更多資源的大國與資源較少的國家的做法不同。各國在直接感受到全球氣候變化的影響之前,並不會有緊迫性的感覺。孟加拉國是因沒有做好準備而受到影響的眾多例子之一。此類國家農業領域的工作者受到的影響比其他領域更大,但縱然是在農業領域,受影響的程度也因地區不同而有差異。

奈及利亞是氣候變化對不同地區產生不同的影響,而造成不平等的一個例證。該國是個主要依靠石油作為主要收入來源的國家,但日常生活受到氣候變化嚴重影響的人卻是如農民等低收入人群。該國農民因缺乏氣候變化信息、土地成本過高以及政府對氣候變化調適未盡責任而持續受害。

奈及利亞和其他非洲國家一樣,最容易受到氣候變化的影響。聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)根據奈及利亞大學教授Ignatius A. Madu[42]的研究, 已將非洲列為高度脆弱地區,原因是非洲對氣候變化影響暴露度高,又缺乏調適的措施(IPCC 2007)。如果這類問題沒按照應有的方式解決,非洲的經濟和社會都會受到不良影響。如果不緊急作應對,像非洲這樣擁有豐富自然資源的大陸將隨著時間演進而失去一切,其嚴重程度將比世界上大多數地區更大。

較低階層人群受氣候變化的影響會因地區而異,在某些國家因有較好的調適。會比另外一些國家受到較少的破壞程度。

解決方案的挑戰

執行減緩氣候變化政策,主要的困難是投資回報所需的漫長時間,以及各國所具有的成本結構均不相同。為控制碳排放,較富裕的國家必須向較貧窮的國家提供大筆貸款,而投資回報可能需要幾個世代之後才能達成。[43]

參見

參考文獻

書目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads