热门问题

时间线

聊天

视角

錫安主義

以色列復國主義 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

錫安主義(希伯來語:ציונות,羅馬化:Tsiyonut;阿拉伯語:الصهيونية,羅馬化:al-Sahyūnī),又譯猶太復國主義,是19世紀晚期歐洲興起的族裔文化國族主義[a],旨在在以色列地建立猶太人的家園。[2]以色列地是猶太人歷史的中心,相當於當今的巴勒斯坦地區。[3]部分學者認為錫安主義是一種定居殖民主義。[4] 19世紀晚期,為應對新一波反猶主義,受到哈斯卡拉運動(猶太啟蒙運動)的影響,錫安主義在中東歐濫觴,是世俗民族主義運動。[5][6]這一時期,猶太定居者抵達巴勒斯坦,這被廣泛視為巴以衝突的開端。[7]

此條目內容疑欠準確,有待查證。 (2025年10月17日) |

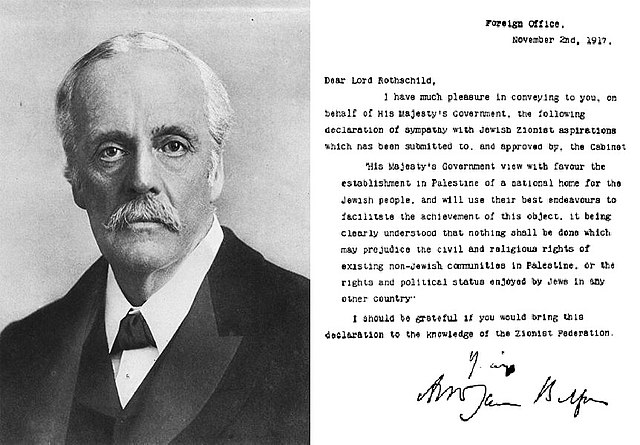

1917年,《貝爾福宣言》確立了英國對錫安主義的支持。1922年《巴勒斯坦委任統治書》將巴勒斯坦交付英國託管,並明確賦予了猶太定居者高於當地巴勒斯坦居民的特權。[可疑]1948年,以色列國宣佈獨立,第一次中東戰爭隨即爆發。戰爭期間,以色列擴張了其版圖,控制了巴勒斯坦託管地78%的領土。當年的巴勒斯坦人大流亡後,區域內87萬巴勒斯坦人僅剩約16萬人,成為以色列的巴勒斯坦少數族裔。[8]

錫安主義者的觀點因時而變,並不一致,存在各種流派。[9]錫安主義主流包括自由錫安主義、勞工錫安主義、修正錫安主義、文化錫安主義等,布里特沙洛姆、伊胡德等團體是異見派系,[10]宗教錫安主義則結合了世俗民族主義和宗教保守主義。錫安主義的支持者將其視作民族解放運動,遭受迫害的、通過民族意識共享民族認同的土著回歸先祖的故土。[11][12][13]

Remove ads

背景

猶太人是一個源自古代近東地區黎凡特的民族[14],其居住地迦南(即以色列地)在歷史上一直斷斷續續地存在過以色列王國、猶大王國及其自治領。根據猶太教、基督教和伊斯蘭教教義,以色列地帶為猶太人的應許之地。有人類學研究認為,該地區曾經於鐵器時代存在過猶太部落王國,時間約在公元前10世紀或公元前9世紀[15]。

在猶太復國運動發展初期,錫安主義是世俗化的,也是一定程度上對19世紀時在歐洲的以天主教基督徒為首的社會中十分猖獗的反猶太主義的一種回應。從1世紀開始,猶太人遭受來自天主教會不同程度的歧視和迫害,因為當時天主教會認為猶太人對耶穌受難有責任[16]。而居住在阿拉伯和北非地區的猶太人則相對而言得以和當地人較為和睦地相處[17]。在經過一連串的進展和挫折,以及在納粹德國對猶太人大屠殺中摧毀了歐洲多數的猶太族群後,錫安主義的民粹運動於1948年達到了高潮,另外約有50餘名猶太大屠殺倖存者,共同組建一個叫納卡姆的反德私人民兵組織向德國復仇。而後,猶太全國議會於1948年5月14日發布了《以色列獨立宣言》,促使現代以色列建國。

反錫安主義者將錫安主義視為殖民主義[18]、種族主義[19]和例外論[20]的一套思想,其導致了巴勒斯坦託管地的錫安主義者政治暴力、緊隨其後的巴勒斯坦人大流亡,也令後來第一次中東戰爭和第三次中東戰爭中流亡的巴勒斯坦人失去了回歸所失故土的權利[21][22][23][24]。

Remove ads

詞源

「錫安主義」來自「錫安」(希伯來語:ציון,羅馬化:Tziyon)一詞,也就是位於耶路撒冷附近的錫安山,有代指「耶路撒冷」之意。在舊約聖經裏,《撒母耳記下》第5章第7節提到:「錫安的堡壘,大衛的城」。在大衛王的統治下,「錫安」一詞成為「耶路撒冷」和「以色列地」的代名詞。在聖經的各種版本中,以色列人或猶太人多被通稱為「錫安之子(女)」或「錫安的人民」。縱觀整個東歐,有許多草根組織都在猶太人的「居民安置」議題上進行宣傳和提供協助,皆因他們認爲「祖先的家園」是希伯來語得以孕育和振興的源泉。這些社會團體被史學家統稱為「錫安之愛」。

「錫安主義」一詞首次出現在由奧地利猶太出版商納坦·伯恩鮑姆於1890年所出版的《自我解放》(Selbstemanzipation)期刊當中,而此人也是猶太人學生運動組織「卡迪瑪」的創始人[25]。歐洲當時受到法西斯主義及納粹主義的影響,法西斯主義涉及反猶的觀點,根據相關的意識形態,認為猶太人並不屬於歐洲。[26][27]

Remove ads

信念

錫安主義旨在建立一個猶太國家,即一個猶太人可以成為主要民族的國家,而不是像他們僑居各國家中作為少數民族一樣。近代錫安主義思想之父西奧多·赫茨爾,認為反猶主義是所有社會的永恆特徵,在這樣的社會中,猶太人作為少數民族而存在,只有離開這樣的社會才能使猶太人擺脫永遠的迫害。「讓他們在地球表面上給我們一塊主權之地,足以滿足我們人民的需要,那麼,我們會做接下來的東西!」他宣布要揭露他的計劃。[28]

赫茨爾提出了可能的建國地點,即阿根廷和巴勒斯坦地區。他喜歡阿根廷,因為地域遼闊,人口稀少,氣候溫和,但他承認由於猶太人與巴勒斯坦的歷史關係,所以巴勒斯坦具有更大的吸引力。[28]他還評估約瑟夫·張伯倫關於英國東非殖民地作為猶太定居點的建議。[29]移民(即阿利亞運動,字面意思是「上升」)到以色列土地是猶太人祈禱中反覆出現的主題。錫安主義的一個中心假設是拒絕流亡生活。[30]錫安主義的支持者認為,流亡的猶太人被剝奪了完整地發展猶太個性和民族生活的可能性。

錫安主義者普遍喜歡說希伯來語,這是猶太人在猶地亞的自由條件下發展起來的閃米特語族,錫安主義者為了日常使用而將希伯來語現代化。錫安主義者有時候拒絕說意第緒語,他們認為這是在歐洲迫害的背景下發展出的一種語言。一旦他們搬到以色列,許多錫安主義者拒絕說他們(散居時)的母語,並採用新的希伯來語名字。他們喜歡希伯來語並是因為意識形態的原因,而且也是因為這讓新國家的公民有一種共同語言,從而促進錫安主義者之間的政治和文化紐帶。錫安主義思想的主要方面在《以色列獨立宣言》中有所體現:

| “ | 猶太民族是在以色列地形成的。在這片土地上,猶太民族的精神、宗教和民族特性得到了塑造;在這片土地上,猶太民族曾過著自由而獨立的生活;在這片土地上,猶太民族創造了一種具有民族和世界意義的文化,並把永恆的《聖經》奉獻給了世界。

在被暴力驅逐出以色列故土後,流散到世界各地的猶太人對故土忠心耿耿,始終不渝地希望返回故土,在那裡重新獲得政治自由,從沒有為此停止過祈禱。 基於這一歷史和傳統聯繫,世世代代的猶太人為加強他們與古老家園的聯繫一直奮鬥不息。在最近的幾代人中,他們大批地返回以色列故土。[31] |

” |

歷史

在頭幾個世紀,大多數猶太人居住在以色列地(又稱巴勒斯坦地區)以外,儘管猶太人一直作為少數族群存在,但根據猶太教、基督教、伊斯蘭教,以色列地是上帝應許給猶太人的土地,希伯來和希臘聖經以及古蘭經都有記載。[32]猶太人的流散在公元前586年巴比倫之囚期間開始。在1世紀的猶太戰爭和2世紀的巴爾科赫巴起義之後,羅馬帝國將猶太人驅逐出猶地亞,將該地區改名為敘利亞-巴勒斯坦行省。巴爾科赫巴起義引起了反猶主義和猶太迫害的飆升。接下來的猶太流亡大大增加了猶太人流散在各個國家的百分比,讓他們無法生活在原來的家園中。錫安是耶路撒冷附近的一座小山(現在位於耶路撒冷市區,老城城牆外),它大致象徵著以色列土地。[33]

在十六世紀中期,約瑟夫·納西在鄂圖曼帝國的支持下,試圖聚集葡萄牙猶太人,他們首先遷移到賽普勒斯,然後遷到威尼斯共和國,然後安置在提比利亞。最後,鄂圖曼帝國穆罕默德四世強迫納西去拜訪他。令納西的追隨者驚訝的是,在穆罕默德四世面前,納西皈依了伊斯蘭教。[34]在公元四至十九世紀之間,納西的嘗試是猶太人在巴勒斯坦建立某種猶太政治中心的唯一實際嘗試。[35]在17世紀,沙巴泰·澤維宣布自己是彌賽亞,並得到許多猶太人的追隨,他在薩洛尼卡組建了一個基地。他首先試圖在加沙建立一個定居點,但後來搬到士麥那。法國亞維農猶太社區在1666年春天放棄了老拉比Aaron Lapapa之後,準備移民到新的國度。當時猶太人輕易相信沙巴泰·澤維自稱是救世主,這在很大程度上是由於中歐猶太人在17世紀中期絕望的狀態導致的。博格丹·赫梅利尼茨基血腥屠殺了三分之一的猶太人,並摧毀了許多猶太學習和社區生活中心。[36]1666年沙巴泰·澤維在君士坦丁堡蘇丹的威脅之下皈依了伊斯蘭教,並有約300個追隨者家庭也一起皈依了伊斯蘭教。[來源請求]

在十九世紀,支持回歸錫安的猶太教潮流越來越受歡迎,[37]特別是在歐洲,那裡的反猶主義和對猶太人的敵對態度在不斷增長。回到巴勒斯坦的想法被那個時代舉行的拉比會議所拒絕。很多個體仍在努力支持猶太群體遷移到巴勒斯坦,這甚至出現在1897年之前,這一年被認為是錫安主義實踐開始的一年。[38]

一些改革派猶太人[需要解釋]拒絕回歸錫安的想法。於1845年7月15日至28日在法蘭克福舉行的拉比會議上,他們在儀式上刪除了所有回歸錫安、恢復猶太國家的祈禱。 1869年的費城會議是追隨德國拉比的領導,它規定了以色列的彌賽亞希望是「上帝所有子孫在信仰上帝的統一中的聯合起來」。1885年匹茲堡會議重申了改革派猶太教的彌賽亞觀念,它表達了一項決議:「我們認為我們不再是一個國家,而是一個宗教團體;因此,我們既不期望回歸到巴勒斯坦,也不希望在亞倫的兒子下進行獻祭與敬拜,也不恢復任何關於猶太國的律法。」[39]

1819年,羅賓遜(W. D. Robinson)在密西西比州上游地區建立了猶太人定居點。1850年,從基督教改信了猶太教的美國領事沃德·克雷森在耶路撒冷附近發展起其他定居點。克雷森被妻子和兒子起訴,受到審判,被譴責為精神失常。他們斷言,只有瘋子才會從基督教轉信猶太教。在第二次審判中,基於美國信仰自由和反猶主義的中心地位,克雷森贏得了這場激烈的訴訟。[40]他移民到奧斯曼巴勒斯坦,並在耶路撒冷的Valley of Rephaim中建立了一個農業殖民地。他希望「阻止任何企圖在我們可憐弟兄的生活必需品上占便宜的做法……(這樣做)……會強迫他們假裝改信」。[41]

1835年,Abraham Benisch和Moritz Steinschneider組織了一次猶太移民,這是一次道德上的而不是實際上的努力。1825年,美國的Mordecai Noah試圖在紐約布法羅對面的Grand Isle上建立一座猶太人避難所。克雷森、Benisch、Steinschneider和Noah在早期試圖建立猶太國的努力失敗了。[42]

摩西·蒙蒂菲奧里因在世界各地幫助猶太人而聞名,其中包括企圖拯救Edgardo Mortara。他在巴勒斯坦為猶太人建立殖民地。1854年,他的朋友猶大Judah Touro遺贈錢財,資助猶太人在巴勒斯坦的住宅定居地。蒙蒂菲奧里被任命為遺囑執行人,並將資金用於各種項目,其中包括1860年在耶路撒冷老城區之外建立第一個猶太人住宅定居點和貧民所,今天被稱為Mishkenot Sha'ananim。勞倫斯·奧利凡特(Laurence Oliphant)同樣試圖向巴勒斯坦人帶來波蘭、立陶宛、羅馬尼亞和土耳其帝國(1879年和1882年)的猶太工人階級,但失敗了。

在巴勒斯坦建立新的依舒夫通常是在1882年比魯群體到來後才開始的,他們開始了第一次阿利亞運動。在接下來的幾年裡,猶太人對巴勒斯坦的移民更加熱切。大多數移民來自俄羅斯帝國,逃離了現在被稱為烏克蘭和波蘭地區的頻繁大屠殺和國家發起的迫害。他們在西歐猶太慈善家的財政支持下成立了一些農業定居點。另外的阿利亞運動在俄羅斯革命及其暴力大屠殺後開始,同時也在二十世紀三十年代的納粹迫害後進行。在十九世紀末,猶太人在巴勒斯坦是少數族群。

在19世紀90年代,西奧多·赫茨爾給錫安主義帶來了新的意識形態和實踐的緊迫性,促進了1897年在巴塞爾舉行的第一次錫安主義代表大會,創建了世界錫安主義組織。[43]赫茨爾的目標是為猶太國家的發展作出必要的準備步驟。赫茨爾試圖與巴勒斯坦的鄂圖曼帝國統治者達成政治協議失敗後,他試圖尋求其他政府的支持。世界錫安主義組織支持在巴勒斯坦的小規模定居點;它著重於加強猶太人的感受和意識,努力建立一個世界性的聯邦。

俄羅斯沙皇國和俄羅斯帝國有著長期的國家種族滅絕和種族清洗的記錄(「大屠殺」),如亞歷山大二世對猶太人的迫害[44],因而被廣泛認為是猶太人的歷史性敵人。錫安主義運動的總部設在柏林,因為許多領導人是德國猶太人,能夠說德語。鑑於沙俄的反猶主義,在第一次世界大戰開始時,大多數猶太人(和錫安主義者)支持德國與沙俄的戰爭。

Remove ads

在錫安主義運動的頭十年中,錫安主義的主要人物有幾次支持將猶太國家定在巴勒斯坦以外的地方,如烏干達和阿根廷。[45]即使是錫安主義政治創始人西奧多·赫茨爾在開始時也滿足於任何地方的猶太自治國。[46]然而,其他錫安主義者強調了以色列在記憶、情感和神話上與猶太人的緊密關係。[47]儘管他們使用錫安作為運動的名稱(這根據耶路撒冷的Jebusite fortress而命名,它成為耶路撒冷的同義詞),赫茨爾在1896年出版了錫安主義宣言《猶太國》後,巴勒斯坦才成為赫茨爾的主要關注點,但即使在那時,他仍然猶豫不決。[48]

1903年,英國殖民秘書約瑟夫·張伯倫在烏干達保護國給赫茨爾提供了5000平方英里土地作為猶太定居點。[49]這稱為英屬烏干達計劃,它同年在世界錫安主義大會第六次會議上呈上,隨後在那裡進行了激烈的辯論。有些團體認為,接受這項計劃會使猶太人在巴勒斯坦建立猶太國變得更加困難,非洲的土地被描述為「聖地的前廳」。他們以295對177票贊成,132票棄權而作出決定,派一個委員會調查這個方案提到的土地。第二年,大會派代表團考察了這個高原。由於其位於高海拔,當地的溫帶氣候被認為適合作為歐洲定居點。不過,這個地區住著人口眾多的馬賽人,他們似乎不喜歡大量歐洲人的湧入。此外,代表團認為,這個地方充滿了獅子和其他動物。

赫茨爾在1904年去世後,世界錫安主義大會在1905年7月第七次會議的第四天作出決定,拒絕英國的提議。亞當·羅夫納(Adam Rovner)表示:「將所有今後的定居努力直接指向巴勒斯坦」。[50]伊斯雷爾·贊格威爾的猶太領土主義組織是1903為了應對英屬烏干達計劃而建立的,旨在世界某個地方建立猶太國家,它得到了很多大會代表的支持。在實施了馬克斯·諾道提出的投票表決之後,伊斯雷爾·贊格威爾指控了馬克斯·諾道,認為他「將在歷史的審判之前被指控」,他的支持者把投票結果歸咎於Menachem Ussishkin的俄國投票集團。[51]

隨後,猶太領土主義組織離開了錫安主義組織,但帶來的影響並不大。[52]錫安主義社會主義工人黨贊成在巴勒斯坦以外的猶太領土實行自治。[53]蘇聯當局在1934年建立了一個猶太自治州做為錫安主義的替代品,它仍然是俄羅斯唯一的獨立州。[54]

Remove ads

1917年《貝爾福宣言》的出現有兩個原因:一是魏茲曼的遊說,二是英國政府擔心美國猶太人鼓勵美國支持德國對共產主義俄羅斯的戰爭。該宣言贊成在巴勒斯坦地區建立一個猶太國,具體如下:

國王陛下政府贊成猶太人在巴勒斯坦建立一個民族之家,並會盡力促成此目標的實現。但要明確說明的是,不得傷害已經存在於巴勒斯坦的非猶太民族的公民和宗教權利,以及猶太人在其他國家享有的各項權利和政治地位。[55]

1922年,國際聯盟採納了這一宣言,並授予英國託管巴勒斯坦的權力:

這次託管將要確保建立猶太國家的家園……和發展自治的機構,確保不分種族和宗教信仰地維護巴勒斯坦所有居民的公民和宗教權利。[56]

魏茨曼在爭取《貝爾福宣言》時的角色讓他當選錫安主義運動的領導人,直到1948年才卸任,在以色列獨立後當選為該國第一任總統。

猶太人遷移到巴勒斯坦,並大量地從封建地主中購買土地,這讓很多巴勒斯坦的阿拉伯人沒有土地,從而導致了動亂。1920年、1921年和1929年在巴勒斯坦發生了暴動事件,猶太人和阿拉伯人都被殺害。[57]英國這時負責託管巴勒斯坦,在《貝爾福宣言》之後,它原則上支持猶太移民。但是,為了回應上述暴力事件,皮爾委員會發表了一份報告,提出在巴勒斯坦的新規定和限制。

1927年,烏克蘭猶太人Yitzhak Lamdan寫了一首名為《馬薩達》的史詩,反映了猶太人的困境,呼籲他們堅持「最後的立場」。在德國採取了卐標記後,1941年美國猶太商人西奧多·紐曼·考夫曼(Theodore Newman Kaufman)發表了《德國必須滅絕!》的反德文章,就像Daily Express呼籲「反納粹的抵制」一樣,這些文章是回應德國的反猶主義,它們在阿道夫·希特勒上任前發表。這帶來了所謂的猶太人首先發起大屠殺的陰謀論,儘管這主要是納粹宣傳部長約瑟夫·戈培爾責任,因為他忽視了愛國猶太人,並且將反德材料作為猶太人需要被消滅的「證據」。

Remove ads

1933年,納粹黨的阿道夫·希特勒被任命為德國總理,翌年兼任德國元首。1935年紐倫堡法案讓德國猶太人(隨後是奧地利和捷克的猶太人)成為無國籍的難民。許多歐洲的納粹盟國也採用了類似的法律。猶太移民隨之增長,加之納粹針對阿拉伯世界的宣傳的影響,導致了1936 - 1939年巴勒斯坦地區阿拉伯人暴動。英國成立了皮爾委員會調查情況。該委員會並沒有考慮到歐洲猶太人的情況,而是要求一個「兩國」的解決方案,並強制遷移人口。阿拉伯人拒絕了這一解決辦法,而是執行了1939年白皮書。它計劃在1944年終止猶太移民,並允許不超過75,000名的額外猶太移民。這對歐洲猶太人是一個大災難,他們已經受到嚴重的歧視,需要尋求庇護所。英國人維持這一政策,直到託管期限結束。

猶太社區在巴勒斯坦的增長以及歐洲猶太人生活的破壞使得世界錫安主義組織被邊緣化。在大衛·本-古里安的領導下,巴勒斯坦猶太人機構越來越聽從美國錫安主義者的決策,後者提供資金,提供華盛頓特區的影響力,這包括通過高效的美國巴勒斯坦委員會提供的資金和影響力。

在第二次世界大戰期間,隨著大屠殺的恐怖事件曝光,錫安主義領導人制定了「一百萬計劃」,減少了本-古里安之前的200萬移民目標。戰爭結束後,大量無國籍猶太人,主要是大屠殺倖存者,開始以小船移入巴勒斯坦,以蔑視英國的規定。大屠殺讓世界各地的猶太人團結在錫安主義的計劃中。[58]英國人在賽普勒斯監禁這些猶太人,或將他們送到在德國的英國控制的盟軍占領區。之前,英國人在1936 - 1939年面臨著阿拉伯反猶太移民進入巴勒斯坦的反抗,現在,他們正面臨巴勒斯坦錫安主義集團由於受到限制而發起的反抗。 1946年1月,英美研訊委員會成立,[59]這是英美聯合的委員會,它的組建是為了負責審查巴勒斯坦的政治、經濟和社會狀況,因為它們涉及到猶太移民和定居問題以及當地人民生活福祉的問題;它負責諮詢阿拉伯和猶太人的代表,並酌情提出其他建議,以便對這些問題進行臨時處理以及最終的解決。最終,阿拉伯和猶太人都拒絕了委員會的計劃;英國決定把這個問題提交給聯合國。

Remove ads

1947年,聯合國巴勒斯坦問題特別調查委員會建議,巴勒斯坦西部應分割成一個猶太國家、一個阿拉伯國家和一個聯合國控制的「耶路撒冷獨立個體」。[60]這個分區計劃於1947年11月29日通過,成為聯合國大會第181號決議,33票贊成,13票反對,10票棄權。這次投票讓猶太人在猶太城市街頭慶祝。[61] 然而,巴勒斯坦的阿拉伯人和阿拉伯國家拒絕了聯合國的決定,他們要求一個單一的國家,並清除猶太移民,這導致1948年的第一次中東戰爭。

1948年5月14日,在英國託管期的最後一日,由大衛·本-古里安率領的以色列猶太事務局宣布了以色列國的成立,當天有七個阿拉伯國家的軍隊入侵以色列。這場衝突導致約711,000名巴勒斯坦阿拉伯人的流走,[62]阿拉伯語將其稱為「大災難」。後來,第一任以色列政府通過的一系列法律,阻止巴勒斯坦人返回家園或申索財產。他們以及他們的後裔仍然是難民。[63]巴勒斯坦人的逃離和驅逐已經廣泛地而且頗有爭議地被描述為種族清洗。[64]根據以色列和巴勒斯坦歷史學家逐漸達成的共識,驅逐和破壞村莊是巴勒斯坦難民流離失所的根源。[65]然而,Efraim Karsh說,儘管以色列試圖說服阿拉伯人留下來,但大多阿拉伯人是自願逃離,或在阿拉伯同胞的壓力下離開。[66]

自以色列建國以來,世界錫安主義組織主要是一個致力於協助和鼓勵猶太人遷往以色列的組織。它在其他國家為以色列提供了政治支持,但在以色列內部政治中幾乎沒有任何作用。該運動自1948年以來取得的重大成就是為猶太移民提供後勤支援,而且,最重要的是協助蘇聯猶太人,尤其是幫助他們爭取離開蘇維埃的權利和實踐宗教自由方面的鬥爭,該組織協助了85萬猶太人走出阿拉伯世界,大部分人都回到以色列。1944年至1945年,大衛·本-古里安對外交官員介紹,一百萬計劃是「錫安主義運動的首要目標和首要任務」。[67]英國1939年白皮書的移民限制意味著這樣的計劃不可能發揮大規模的作用,但直到1948年5月的《以色列獨立宣言》後,它才發揮了巨大的作用。新的國內移民政策在以色列政府中也存在反對的聲音,例如,有人認為「對於那些沒有生命安危的猶太人進行大規模移民是沒有理由的,尤其是他們沒有移民的動機和欲望。」 [68]也有人認為,吸收移民過程造成「不當的困難」。[69]然而,本-古里安的影響力和堅持確保了他的移民政策得到執行。[70][71]

Remove ads

分類

自以色列立國開始,錫安主義這名詞變得常用於指對以色列國的支持。但是,一系列不同,而且互相競爭的支持以色列的意識形態切合了錫安主義的廣義範疇。於是,錫安主義有時也會用作指定形容這些意識形態的活動,例如鼓勵猶太人移居以色列的活動。在一些情況下,錫安主義者會比用作泛指所有猶太人,以作為對反猶太主義的一種美化和掩飾,1968年的波蘭反猶運動就是一例。

社會主義錫安主義,又稱勞工錫安主義,起源於東歐。社會主義錫安主義者認為,在反猶社會無數個世紀的壓迫中,猶太人已經被逼到一種懦弱、脆弱、絕望的存在中,這導致了反猶主義更加猖獗。這是西奧多·赫茨爾最先提出的一個觀點。這派認為,革新猶太人的靈魂和社會是必要的,這可以通過讓猶太人遷移到以色列,成為他們自己國家的農民、工人和士兵而實現。大多社會主義錫安主義者拒絕遵守傳統的猶太教制度,因為這種猶太教延續著猶太人的「離散的心態」(Diaspora mentality),他們在以色列建立了鄉村公社,叫做「基布茲」。基布茲開始是「國家農場」計劃的一個變體,是一種合作農業,猶太國家基金雇用了猶太工人,讓他們接受經過訓練的監督。基布茲是第二次阿利亞運動的象徵,因為他們非常重視公社主義和平等主義,在一定程度上代表烏托邦社會主義。此外,他們強調自給自足,這成為社會主義錫安主義的重要方面。雖然社會主義錫安主義是從猶太教的基本價值觀和精神上獲得靈感和哲學根據的,但它對猶太教的激進表達往往導致了猶太教正統派的敵對關係。

社會主義錫安主義在英國託管巴勒斯坦期間成為依舒夫的政治和經濟命脈的主導力量,並且在1977年選舉(以色列工黨在1977年被擊敗)之前是以色列政治的主導思想。以色列工黨繼續著這個傳統,雖然在基布茲中最受歡迎的政黨是梅雷茲黨。[72]社會主義錫安主義的主要機構是以色列總工會[73],它開始於1920年,通過提供破壞罷工者而打擊巴勒斯坦工人罷工。到1970年代,它成為了以色列政府以外最大的以色列雇主。[74]

Remove ads

從1897年第一次錫安主義大會至第一次世界大戰,自由派錫安主義(或一般錫安主義)最初是錫安主義運動中的主流趨勢。自由派錫安主義者向自由派歐洲中產階級看齊,這是許多錫安主義領袖如西奧多·赫茨爾和魏茲曼所嚮往的。自由派錫安主義雖然與現代以色列任何一個政黨無關,但它仍然是以色列政治的強烈趨勢,它倡導自由市場原則和民主,並堅持人權。前進黨是2000年代的主要黨派,現在已經解散,它曾經向自由派錫安主義思想的許多基本政策看齊,極力主張巴勒斯坦國家建立的重要性,這樣才可以在以色列建立一個更民主的社會,它肯定自由市場,呼籲以色列阿拉伯公民能享有平等權利。 2013年,Ari Shavit認為,當時新的「未來黨「(代表世俗的、中產階級的利益)的成功體現了「新的自由派錫安主義」的成功。[75]

德勒·澤格曼寫道,自由派錫安主義者的傳統立場——「這樣的自由立場是基於社會正義、法治秩序、國家和宗教事務的多元化,以及外交政策和安全領域的溫和與靈活性上」——仍然受到積極政黨中某些重要圈子和潮流的青睞。[76]

哲學家Carlo Strenger描述自由派錫安主義的現代版本(以支持他的「Knowledge-Nation Israel」的願景)是植根於西奧多·赫茨爾和阿哈德·哈姆的本源意識形態中,與右派浪漫民族主義和超正統的Netzah Yisrael形成鮮明的對照。它的主要特徵是關切民主價值觀和人權,它自由地批評政府政策而沒有指責其不忠,它拒絕在公共生活中帶著過度的宗教影響。「自由派錫安主義擁抱猶太傳統最真實的特徵:願意進行激烈的辯論;帶著與davka相反的精神;拒絕屈服於威權主義。」[77]自由派錫安主義者認為,「猶太人的歷史表明,猶太人需要一個他們自己的民族國家,並且有權享這樣的國家。但他們也認為這個國家必須是自由民主的,這意味著在獨立於宗教、種族或性別的法律面前必須有嚴格的平等。」[78]

Remove ads

由澤維·賈鮑京斯基領導的修正派錫安主義,變成民族主義錫安主義(Nationalist Zionism)。其指導原則在一篇〈鐵壁〉 (1923)的文章中列舉出來。1925年,賈鮑京斯基在巴黎一間咖啡館召開「修正錫安主義者聯盟會議」(Conference of the League of Zionist Revisionists)[79]。1935年,因為世界錫安主義組織拒絕指出建立猶太國是錫安主義的目標,修正主義者離開了世界錫安主義組織。

賈鮑京斯認為:

| “ | 錫安主義是一個殖民事業,因此它的成敗在於武裝力量。重要的是去建設,重要的是說希伯來語,但不幸的是,更重要的是能夠射擊,否則就無法殖民。[80][81] | ” |

他又寫道:

| “ | 儘管猶太人起源於東方,但他們在文化上、道德上和精神上都屬於西方。賈鮑京斯所構思的錫安主義不是讓猶太人回到他們的精神家園,而是將他們作為西方文明的分支移植到東方。這個世界觀翻譯成一個地緣戰略的觀念就是:錫安主義將永久地與歐洲殖民主義聯盟,對抗地中海東部的所有阿拉伯人。[82] | ” |

修正主義者主張在巴勒斯坦組建一支猶太軍隊,迫使阿拉伯人民接受大規模的猶太移民。

修正派錫安主義的支持者在以色列發展出利庫德集團,自1977年以來,它主宰了大多數政府。它倡導以色列保持控制包括東耶路撒冷在內的約旦河西岸地區,並在阿拉伯-以色列衝突上採取強硬措施。2005年,利庫德集團在占領地上建立巴勒斯坦國的問題上出現分裂。這個黨派成員主張和平談判,他們幫助組建了Kadima黨。

宗教錫安主義是一種結合了錫安主義和嚴守教規的猶太教思想。在以色列國建立之前,宗教錫安主義者主要是嚴守教規的猶太人,他們支持錫安主義者在以色列土地建立猶太國。

在第三次中東戰爭和約旦河西岸地區(這個地區在猶太人中被稱為猶地亞和撒瑪利亞)被侵占之後,宗教錫安主義的右翼組成部分與民族主義的復國運動融合在一起,演變成新錫安主義。意識形態基於三個支柱:以色列的土地,以色列人和以色列的摩西五經。[83]

綠色錫安主義主要關注以色列環境。目前的綠色錫安主義政黨,僅有綠色錫安主義聯盟。

20世紀的最後25年,古典民族主義在以色列衰退。這導致了兩個對抗運動的興起:新錫安主義和後錫安主義。這兩個運動標誌著以色列版本的全球化現象:

- 全球化、市場社會和自由文化的出現

- 地方性的回擊[84]

新錫安主義和後錫安主義者具有「古典」錫安主義的特徵,但不同之處在於強化了錫安主義中已存在的直接對抗的特點。新錫安主義強調了錫安主義民族主義的彌賽亞和特殊維度,而後錫安主義則強調了其正常化和普遍主義的維度[85]。後錫安主義認為,以色列應該放棄「猶太國家」這個概念,而是成為基於公民身份的國家,一個阿拉伯人和猶太人共同生活且皆享受某種形式自主權的雙民族國家。

運動起因

猶太人返回故土的願望已經成為當今全球猶太人的中心主題。在歷經猶太人大起義失敗、羅馬帝國在公元70年對耶路撒冷的毀滅、以及公元135年的「巴爾科赫巴起義」失敗之後,猶太人散居到了帝國的其他地方;即便是在希臘化時代,許多猶太人也自願決定離開巴勒斯坦而移居到地中海盆地的其他地方[86]。這些移居所造就的著名的人士中,包括亞歷山大的斐洛。

如同赫斯在1862年的著作《羅馬與耶路撒冷:最後的民族問題》(Rome and Jerusalem: The Last National Question)所論,有些猶太思想家認為猶太人定居巴勒斯坦是一個民族問題。

發動現代猶太復國主義的一個關鍵事件,是1894年發生在法國的德雷福斯事件。猶太人被這起在他們認為是自由與啟蒙的發源地的國家,所發生的反猶太主義事件,深深地震動了。這次事件的見證者,猶太裔奧地利人赫茨爾在1896年出版的一本叫做《猶太國》的小冊子中,將事件描述成一個轉折點:在德雷福斯事件以前,赫茨爾曾經是一個反猶太復國主義者,但在事件以後他變成了一個猶太復國主義的熱烈追隨者。然而,歷史學家們一直沒有重視赫茨爾的自述,轉而指出推動現代猶太復國主義普及的主要因素,是煽動政治家卡爾·魯埃格所持有的反猶太人主義觀點的流行化。[87] 1897年,赫茨爾在瑞士的巴塞爾召開了第一次錫安主義大會。這次大會成立了世界錫安主義者組織,通過了錫安主義的綱領性文件《巴塞爾計劃》,並推選赫茨爾為這個組織的第一任主席。

主張

雖然猶太復國主義是以猶太教為根據將猶太人與以色列地區聯繫在一起的,現代猶太復國主義運動本來是非宗教性質的,以自由錫安主義為主流,是對19世紀末葉在歐洲猖狂的反猶太主義的回應。它是猶太人對在東歐——主要是俄國——發生對猶太人大屠殺的一個反擊。

巴勒斯坦的興起

1918年鄂圖曼帝國瓦解,巴勒斯坦不再受鄂圖曼帝國控制,猶太復國運動因而進入嶄新的局面。首先擴大在巴勒斯坦的猶太屯墾區,開始國家公共基礎建設和籌募建設基金,並且勸阻或迫使英國當局不可採取任何將導致巴勒斯坦地區成為阿拉伯人佔多數的行動。1920年代猶太人口穩定成長,猶太建制亦具國家雛形,擴展至沿海一帶,但同時促成巴勒斯坦阿拉伯民族主義的興起,抵制猶太人的移入。

錫安主義與以色列

1947年英國宣布了他們從巴勒斯坦撤出的願望,然後在同年的11月29日,聯合國大會投票通過了一項將巴勒斯坦分割成一個阿拉伯國家和一個猶太國的議案(耶路撒冷成為國際領土)。在巴勒斯坦的阿拉伯人和猶太人之間馬上爆發了內戰。1948年5月14日巴勒斯坦的猶太人領導人宣布獨立,從而建立了以色列國。這在猶太復國主義運動歷史中標誌著一個重要的轉折點,因為運動的主要目標已經達成了。許多猶太復國主義組織採用了新方針,而那三個軍事組織也組合而成了以色列國防軍。

在獨立戰爭時期,大多數阿拉伯人口或是逃離了巴勒斯坦,或是被驅逐出境,所以猶太人在1948年停火線中的地區人口中占多數。直到1967年以前,這停火線變成了以色列實際上的邊境。1950年以色列國會通過了「回歸法」,賦予所有猶太人移民到以色列的權利。這法令,和從歐洲來的猶太難民潮與之後的被阿拉伯國家驅逐出境的猶太人潮一起令以色列的人口變為猶太人占了絕大多數,隨著新時期的到來,尤其是以巴和平協議的簽訂,阿拉伯人口比例急劇提高,再加上被迫遷移走的巴勒斯坦難民,以色列的人口慢慢多了其它種族。

以色列建國後,世界錫安主義大會於1951年通過了《耶路撒冷計劃》,以取代《巴塞爾計劃》作為錫安主義運動綱領之功能。目前耶路撒冷計劃最新版本為2004年修訂之「新耶路撒冷計劃」,內容如下[88]:

錫安主義的基石為:

- 猶太民族的團結、與歷史上故土的羈絆、以及以色列及其首都耶路撒冷作為該國生活之核心。

- 從所有國家移入以色列,以及所有移民有效融入以色列社會。

- 將以色列強化為一猶太的、錫安主義的及民主的國家,並將其形塑為一個帶有相互尊重多元猶太民族的,及根植於先知預言之獨特道德及精神特質的模範社會。致力於達成和平,並為構築更美好的世界做出貢獻。

- 透過深化猶太、希伯來及錫安主義教育,確保猶太民族之未來及獨特性,強化精神及文化價值,並教導希伯來語為國語。

- 培養相互的猶太責任,捍衛猶太人作為個人及民族的權利,代表猶太民族錫安主義利益,並為抵抗展現反猶太主義之活動而奮鬥。

- 將國家設定為是錫安主義的具體表現。

非猶太人的支持

對猶太人返回以色列國的政治支持,早於猶太錫安主義正式作為一種政治運動。十九世紀將猶太人恢復國土回到聖地的倡導者,稱為復國主義者或復原主義者(Restorationists)。猶太人返回聖地得到了維多利亞女王、拿破崙·波拿巴,[89]英國國王愛德華七世、美國總統約翰·亞當斯、南非總理揚·史末資、捷克斯洛伐克總統托馬斯·馬薩里克、義大利的哲學家和歷史學家貝內德托·克羅齊、紅十字創始人和《日內瓦公約》的作者亨利·杜南、以及挪威的科學家和人道主義的弗里喬夫·南森等知名人物的支持。法國政府M. Cambon部長正式承諾:「在以色列人民無數個世紀前離開的土地上恢復猶太國」。在中國,包括孫中山在內的國民黨政府高層人士,表示了對猶太民族渴望家園的同情。[90]

國際聯盟的《1922年巴勒斯坦託管方案》和聯合國的《1947年巴勒斯坦分治方案》均贊同錫安主義目標。後者是美國和蘇聯在冷戰時期罕有意見一致的產物。

一些基督徒在錫安主義興起之前,也在積極支持猶太人返回巴勒斯坦。特拉維夫大學榮譽退休的歷史教授阿尼塔·夏皮拉認為,19世紀40年代的福音派基督教復原主義者將「這一觀念傳到了猶太圈子中」。[91]福音派基督教為了復國(Restorationism)而期待對英國進行政治遊說,這在19世紀20年代普遍存在,並且在之前也非常普遍。[92]清教徒也經常為猶太人返回祖國禱告。[93]推崇猶太人返回祖國的聖經教義的主要新教徒有約翰·納爾遜·達秘。他的時代論被認為是提倡錫安主義,這是1840年他在日內瓦舉行的11場關於教會、猶太人和外邦人的講座後提出的觀點。[94]然而,其他諸如查爾斯·司布真、[95]Horatius、[96]、Andrew Bonar、Robert Murray M'Chyene[97]和JC Ryle[98]都是一些有名的支持者,他們對於猶太人復歸國土的祈禱有著非常重要的作用,但其皆非時代論者。支持錫安主義的觀點受到許多福音派的歡迎,同時也影響到國際外交政策。

俄羅斯東正教思想家羅波斯坦斯基因為發表了多部反猶作品而出名,他在1911年堅持認為,人們應該幫助俄羅斯猶太人遷到巴勒斯坦,認為「他們之前的巴勒斯坦王國是適合他們的地方。」[99]

有名的錫安主義的早期支持者,包括英國首相大衛·勞合·喬治和阿瑟·貝爾福、美國總統伍德羅·威爾遜和英國少將奧德·溫蓋特,後者支持錫安主義的活動,導致英國軍隊禁止他在巴勒斯坦服役。根據卡爾頓大學的查爾斯·默克利的觀點,基督教錫安主義在1967年第三次中東戰爭之後得到了顯著的加強,許多時代論者和非時代論者的福音派基督徒,特別是美國的基督徒,至今仍堅決支持錫安主義。

馬丁·路德·金是以色列和錫安主義的強大支持者。[100]人們曾錯誤地認為《致反錫安主義友人》是他的作品。

摩門教的創始人約瑟·斯密,在他生命的最後幾年表示:「現在是猶太人回到以色列的時候了。」1842年,史密斯差遣摩門教的使徒奧森·海德到耶路撒冷,為將土地獻給歸來的猶太人而努力。[101]

一些公開支持以色列的阿拉伯基督徒,包括美國作家Nonie Darwish和前穆斯林Magdi Allam(Viva Israele的作者),[102]他們都出生在埃及。黎巴嫩出生的基督教美國記者和美國真理大會的創始人Brigitte Gabriel,敦促美國人「無畏地發言,以捍衛美國、以色列和西方文明」。[103]

公開為錫安主義辯護的穆斯林包括伊斯蘭教思想家、改革家、[104]al-Gama'a al-Islamiyya(伊斯蘭武裝組織,被美國和歐洲聯盟認為是恐怖組織)的前成員Tawfik Hamid博士;[105]義大利伊斯蘭群體文化研究所所長阿卜杜勒·哈迪·帕拉齊教授;[106]和巴基斯坦-美國學者、記者和作家塔什比·沙耶德。[107]

有時候,一些非阿拉伯穆斯林,如庫德人和柏柏爾人也表示支持錫安主義。[108]

在巴勒斯坦統治期間, Acre地區的穆斯林學者(』alim)、巴解組織創始人Ahmad Shukeiri的父親As'ad Shukeiri拒絕了巴勒斯坦阿拉伯民族運動的價值觀念,拒絕反錫安主義運動。[109]他經常與錫安主義官員會面,並從英國統治開始後,是每個親錫安主義的阿拉伯組織的一部分,他公開拒絕阿明·侯賽尼使用伊斯蘭教來攻擊錫安主義。[110]

一些印度穆斯林也反對伊斯蘭教的反錫安主義。 2007年8月,Maulana Jamil Ilyas率領的All India Organization of Imams and mosques代表團訪問了以色列。這次會面達成了一項聯合聲明,表達了「印度穆斯林的和平與善意」,在印度穆斯林與以色列猶太人之間發展對話,反對以色列-巴勒斯坦衝突具有宗教性質的觀點。[111]這次訪問是由American Jewish Committee組織的。其訪問的目的是促進有關以色列在全世界穆斯林眼中的地位的有益辯論,並加強印度與以色列的關係。人們認為,這次訪問可以「打開全世界的穆斯林的觀念,了解以色列國家的民主性質,特別是在中東的穆斯林」。[112]

以色列在1948年建國以後,印度國民大會黨反對錫安主義。一些學者聲稱,這樣做是為了在印度獲得更多的穆斯林投票(當時穆斯林人數超過3000萬)。[113]然而,由同盟家族領導的保守印度民族主義者公開支持錫安主義,印度民族主義知識分子如維納耶克·達莫德爾·薩瓦爾卡和西塔·拉姆·戈耶爾也作出了支持。[114]錫安主義被視為一個民族解放運動,是將猶太人遣返到英國殖民統治下的屬於他們的祖國中,這對許多印度民族主義者有吸引力,他們將獨立於英國統治和印度分區視為一種對於長期被壓迫的印度教徒的民族解放運動。

一項國際意見調查顯示,印度是世界上最支持以色列的國家。[115]在當前的時代中,印度的保守黨派和組織往往支持錫安主義。[114][116]這已經導致了反對錫安主義的部分印度左派攻擊印度教性運動,指責印度教徒正在與「猶太說客」共謀。[117]

反對

錫安主義的批評者通常將其描述為至上主義[118][119][120]、殖民主義[18]、種族主義的意識形態,[19]或定居殖民主義運動。[121][122] 部分支持巴勒斯坦的反錫安主義團體,推動「抵制、撤資、制裁」行動,要求以色列終結對巴勒斯坦人的不人道政策。反錫安主義在2009年加沙戰爭結束後,在全世界普遍蔓延開來,並受到大部分西方國家的政府定性為反猶太主義。猶太教極端正統派中的邊緣派團體「聖城守衛」認為建立以色列國是「對上帝的不敬」,因為等於干涉歷史進程,人為地加快彌賽亞降臨。

參見

註釋

- "Zionism belongs to the category of ethnocultural nationalism, according to which groups sharing a common history and culture have fundamental and morally significant interests in adhering to their culture and in sustaining it for generations. Cultural nationalism holds that such interests warrant political recognition and support, primarily by the means of granting the groups in question the right to national self-determination or self-rule."[1]

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads