热门问题

时间线

聊天

视角

2022年中華民國直轄市長及縣市長選舉

臺灣選舉 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

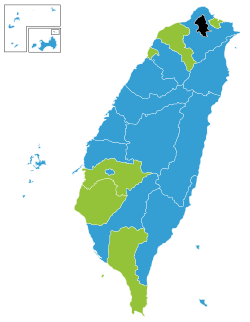

2022年中華民國直轄市長選舉及2022年中華民國縣市長選舉,是2022年中華民國地方公職人員選舉(又稱「111年九合一選舉」或第三次九合一選舉)的一部份,於2022年11月26日及12月18日舉行,包含直轄市自治法施行以來的第8屆直轄市市長選舉,以及地方自治實施以來的第19屆縣市長選舉,在當天也將舉行18歲公民權修憲案公民複決[1]。

Remove ads

2022年全國縣市長選舉政黨布局日程表

Remove ads

2022年全國縣市長選舉工作日程表

Remove ads

選舉結果

粗體代表成功連任的當選人。

Remove ads

直轄市

臺北市為中華民國中央政府所在地,亦為臺灣的政治、經濟、文化等產業的樞紐中心[註 7],是臺北桃園都會區的核心都市[39]。近年來,泛藍基本盤領先泛綠十幾個百分點,而中間選民約有兩成五[40]。戰後政府遷臺,臺北市成為省轄市,市長從1951年起隨著地方自治實施由市民直選,除了第三、四屆市長黃啟瑞為中國國民黨籍之外,臺北市便一直是由黨外人士吳三連、高玉樹主政[41]。臺北市在1967年改制為直轄市後,市長改由中央政府派任,至1994年起再度改為民選[42]。在1994年首屆直轄市長選舉中,民主進步黨的陳水扁在國、民、新三黨鼎立的狀態下當選。2006年市長選舉及2010年市長選舉,獲國民黨提名的郝龍斌分別擊敗前行政院長謝長廷及蘇貞昌,國民黨完成四屆十六年的執政。在2014年市長選舉,由民進黨組成了在野聯盟整合出的無黨籍醫生柯文哲當選市長,並於2018年以數千票之差連任,成為首位連任的非國民黨籍市長[43]。

得票率方面,中國國民黨在臺北市得票率最高的一次是在2002年市長選舉,由馬英九以六成四的票數當選連任[44]。民主進步黨在臺北市得票率最高的一次是在2020年總統大選,由蔡英文獲得五成三的票數當選[45]。2018年市長選舉中,無黨籍的柯文哲以四成一的得票率連任成功[46]。

原市長柯文哲因已連任一屆,故本屆不得在臺北市再次參選。

Remove ads

Remove ads

蔣萬安以575,590票當選臺北市市長在除了大同區以外的11個區取得領先地位,替中國國民黨重新奪回8年來的首都執政權,惟其得票率是歷屆國民黨籍當選臺北市長者中最低。

陳時中: > 40%

新北市是台灣境內人口最多的都市,由原臺灣省下轄之臺北縣於2010年底升格改制而成[39][118],改制後發展迅速。由於幅員遼闊,選舉人數高達三百萬[119]。本市選民結構呈現藍大於綠,而中間選民約有兩成五[40]。改制前的臺北縣在戒嚴時期,一直是由中國國民黨執政[120]。在1989年底,甫成立的民主進步黨贏得縣長,並展開了長達四屆十六年的執政。2005年縣長選舉,獲國民黨提名的周錫瑋當選末任臺北縣縣長。在2010年升格直轄市後,國民黨的朱立倫亦當選兩屆市長[121]。

近年來,中國國民黨在新北市得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下六成一的票數。民主進步黨在新北市得票率最高的一次是在2020年總統大選,由蔡英文獲得五成六的票數。上屆市長選舉中,國民黨籍的時任副市長侯友宜以5成7的得票率當選市長[122]。

侯友宜以115萬票順利連任,創下自新北市升格及民進黨創黨以來,選舉兩黨差距最大的記錄,而民進黨的得票亦創下自新北市升格以來最低的記錄,侯友宜亦在全市29個區取得領先,不僅在綠營優勢區坪林、三重、蘆洲等地以逾10個百分點大勝林佳龍,在藍營優勢區永和、中和、新店領先幅度更達到近40個百分點。

桃園市在2014年底,由原臺灣省下轄之桃園縣升格改制而成。本市選民結構,由泛藍領先泛綠約十個百分點,而中間選民約有兩成五[40]。桃園縣在1990年代以前,除第八屆縣長許信良為黨外人士之外,即長年由中國國民黨主政[120]。在1997年縣長補選,民主進步黨提名的呂秀蓮高票當選,並於該年底的縣長選舉順利連任[120]。2001年起桃園縣改由國民黨執政三屆十三年[136]。但在2014年市長選舉,民進黨提名的鄭文燦以三萬票的微小差距,當選首屆直轄市長[137]。

中國國民黨在桃園得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下六成五的票數。民主進步黨在桃園得票率最高的一次是在1997年縣長選舉,由呂秀蓮獲得五成六的票數得以連任。在上屆市長選舉中,民進黨籍的時任市長鄭文燦以55萬票連任桃園市市長[138]。

原市長鄭文燦因已連任一屆,故本屆不得在桃園市再次參選。

張善政以55萬票當選市長,以近十三萬票的差距,為國民黨重奪失落八年的執政權。相較於上屆選舉鄭文燦在十三個行政區全數領先,本屆民進黨僅在泛綠優勢區觀音區微幅領先,其餘十二區(包括鄭運鵬的立委選區)皆由張善政勝出。

臺中市為臺灣第二大城,同時也是中部地區的經濟、文化與交通中心,由原臺灣省下轄之臺中縣及臺中市於2010年底合併改制而成。本市選民結構由藍綠均分,而中間選民約有兩成[40]。原臺中縣在1990年代以前,長年由中國國民黨主政,在1997年縣長選舉才由民主進步黨的廖永來入主縣府[136]。之後國民黨的黃仲生在2001年起兩度當選,並成為末任縣長。

原臺中市則在1980年代以前,長年由黨外人士及國民黨主政[136]。之後國民黨選擇林柏榕,並於1981年當選,國民黨展開了四屆十六年的執政[136]。1997年,時任民進黨籍省議員張溫鷹以五成的票數當選[207]。2001年,國民黨的胡志強展開兩屆執政,並成為末任省轄市長。2010年縣市合併,胡志強以三萬票的微幅差距,當選首屆直轄市長。在2014年市長選舉,由民進黨提名的林佳龍當選市長。

中國國民黨在臺中市加原臺中縣得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下六成的票數。民主進步黨在臺中市得票率最高的一次是在2014年市長選舉,由林佳龍獲得五成七的票數。在上屆市長選舉中,國民黨提名的盧秀燕以五成六的得票率當選市長[208]。

盧秀燕以79.9萬票連任市長,在台中市所有行政區也勝出,而蔡其昌得票率僅三成八左右,並創下台中縣市合併以來,民進黨最低得票。

臺南市位於嘉南平原,是一座文化古都,由原臺灣省下轄之臺南縣及臺南市於2010年底合併改制而成。本市是綠營的優勢選區,就選民結構而言,泛綠基本盤領先泛藍十幾個百分點,而中間選民約有兩成五[40]。原臺南縣在1990年代以前,均由中國國民黨掌政[120],到了1993年縣長選舉由民主進步黨推派的陳唐山當選縣長以來,直至縣市合併之後均由民進黨執政。原臺南市直至1990年代,則長年由黨外人士及國民黨輪流主政,但自1997年市長選舉民進黨籍的張燦鍙當選市長起,原臺南市就一直由民進黨執政至縣市合併[136]。縣市合併後,民進黨的賴清德亦當選兩屆市長[232]。

民主進步黨在臺南市得票率最高的一次是在2014年市長選舉,由賴清德拿下七成三的票數。中國國民黨在臺南市加原臺南縣得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下四成六的票數。在上屆市長選舉中,民進黨提名的時任立委黃偉哲以三成八的得票率當選市長[233]。

黃偉哲以43萬票連任市長,兩黨差距比四年前還少八千多票,尤其謝龍介得票率高達43%,是國民黨自臺南縣市合併升格後史上最高的得票率。

高雄市為臺灣第三大都市,亦為南部地區的政治、經濟中心,由原直轄市高雄市及臺灣省下轄之高雄縣於2010年底合併改制而成[259]。本市是綠營的優勢選區,就選民結構而言,泛綠基本盤領先泛藍十幾個百分點,而中間選民約有兩成五[40]。原高雄縣在1980年代以前,長年由中國國民黨及派系輪流主政[136]。1985年縣長選舉,黨外的余陳月瑛當選縣長。

原高雄市自1950年實施地方自治,省轄市長開放民選後,除第六屆市長楊金虎為中國民主社會黨籍之外,便一直由國民黨執政[120]。高雄市在1979年改制為直轄市後,市長改由中央政府派任,至1994年起再度改為市民直選[42]。在1994年首屆直轄市長選舉中,時任國民黨籍官派市長吳敦義高票當選。但自1998年,民進黨的謝長廷當選,高雄市至縣市合併也一直由民進黨執政[136]。縣市合併後,陳菊亦當選兩屆市長[260]。

民主進步黨在高雄市得票率最高的一次是在2020年市長補選,由陳其邁拿下七成的票數。中國國民黨在高雄市得票率最高的一次是在2018年市長選舉,韓國瑜以五成三的得票率當選。在上屆市長選舉中,國民黨提名的韓國瑜以五成三的得票率當選市長,擊敗得票率四成四的民進黨候選人陳其邁。韓國瑜在2020年高雄市市長罷免案後被解職。之後在市長補選中,民進黨候選人陳其邁以七成的得票率當選市長[261]。

陳其邁以76萬票順利連任,為縣市合併以來當選者中最低;柯志恩則在歷屆國民黨合併後大高雄市長候選人中,僅輸給2018年高雄市前市長韓國瑜。[286]

臺灣省

基隆市的藍綠政黨版圖約五比三,而中間選民約有兩成[287]。自1950年實施地方自治,市長開放民選之後,除第四、五屆市長林番王為中國民主社會黨籍之外,基隆市即長期由中國國民黨執政[288]。到了1997年,民主進步黨曾任籍立法委員的李進勇當選市長。2001年市長選舉時,國民黨的許財利當選,國民黨展開了三屆十三年的執政[289]。在2014年,民進黨的林右昌以過半票數當選。[290]

中國國民黨在基隆市得票率最高的一次是在2008年區域立委選舉,由謝國樑以六成八的票數當選連任。民主進步黨歷年在基隆市的最高得票率則在2018年市長選舉,由林右昌獲得五成四的票數。而親民黨過去亦曾經在基隆市具有影響力,分別在2001年立委選舉及2004年立委選舉高居各政黨得票率之首。

謝國樑以9.6萬票當選市長。

宜蘭縣選民結構,由泛綠領先泛藍約十個百分點,而中間選民約有兩成[40]。本縣在1980年代以前,均由中國國民黨掌政[120]。1981年起,黨外的陳定南及民主進步黨的游錫堃與劉守成均先後當選及連任,前後共六屆二十四年由泛綠人士主政。然而,在2005年縣長選舉,國民黨的呂國華以些微的差距勝出。但在2009年縣長選舉民進黨的林聰賢打敗呂國華奪回執政權,之後連任成功。

民主進步黨在宜蘭縣得票率最高的一次是在2014年縣長選舉,由林聰賢拿下六成四的票數。中國國民黨近年來在宜蘭縣的最高得票率則在2008年區域立委選舉,由林建榮獲得五成三的票數當選連任。

林姿妙以11萬票連任縣長。

新竹縣選民結構,由泛藍領先泛綠二十多個百分點,而中間選民約有兩成五[40]。然而,由於當地政治生態主要由宗親勢力主導,因此本縣過去亦曾經分別由中國國民黨和民主進步黨分別執政過[287]。新竹縣在戒嚴時期,除第六屆縣長劉榭熏為黨外人士之外,即長期由中國國民黨主政[120]。在1989年底,甫成立的民主進步黨獲選縣長,並展開了長達三屆十二年的執政。2001年縣長選舉時,獲國民黨提名的鄭永金當選,新竹縣也自此由國民黨執政至今[333]。

中國國民黨在新竹縣得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下七成四的票數。民主進步黨歷年在新竹縣的最高得票率則在2010年立委補選,由彭紹瑾獲得五成六的票數當選。上屆縣長選舉中,國民黨提名的時任副縣長楊文科,僅以一萬多票的微幅差距當選。

楊文科以16萬票連任,並於縣內每個村里均勝出。[346]。

新竹市選民結構,由泛藍領先泛綠十幾個百分點,而中間選民約有三成[40]。本市在1980年代升格為省轄市初期,由黨外台灣地方派系施家班長期執政。1985年,中國國民黨以些微差距贏得市長,並展開了三屆十三年的執政。但在1997年市長選舉,民主進步黨提名的蔡仁堅當選市長,但2001年新竹市再次由藍營獲選,並由國民黨執政3屆13年。2014年由民進黨的林智堅勝出[347]。

中國國民黨在新竹市得票率最高的一次是在2005年市長選舉,由林政則以六成九的票數當選連任。民主進步黨歷年在新竹市的最高得票率則在1997年市長選舉,由蔡仁堅獲得五成六的票數當選。上屆市長選舉中,民進黨林智堅以近二成二的差距當選市長[348]。

高虹安以9.8萬票當選市長。

苗栗縣選民結構,由泛藍領先泛綠二十多個百分點,而中間選民約有兩成五[40]。本縣自1950年代實施地方自治以來,長年由中國國民黨執政,這種局面直到1990年代才產生改變[136]。1993年,無黨籍立委何智輝當選縣長,以及無黨籍傅學鵬則自1997年起當選兩屆縣長,苗栗縣連續三屆十二年由無黨籍人士主政[136]。2005年,國民黨提名的劉政鴻當選,苗栗縣也自此由國民黨執政至今。

中國國民黨在苗栗縣得票率最高的一次是在2008年區域立委選舉,國民黨提名的候選人在全縣共囊括七成二的票數。民主進步黨歷年在苗栗縣的最高得票率則在2016年總統大選,由蔡英文拿下四成五的票數。上屆縣長選舉中,國民黨的時任縣長徐耀昌以五成七得票率得以連任。

鍾東錦以12萬票當選縣長。

彰化縣的選民結構由藍綠均分,而中間選民約兩成[40]。彰化縣在1980年代以前,均由中國國民黨掌政[120]。1981年起,黨外律師黃石城當選兩屆縣長,而民主進步黨的周清玉於1989年獲勝,彰化縣連續三屆十二年由黨外及泛綠人士主政[136]。1993年,國民黨阮剛猛當選縣長,且在1997年連任。2001年,民進黨的翁金珠當選縣長。2005年起,國民黨的卓伯源當選兩屆縣長。2014年,民進黨的魏明谷以過半票數當選。

中國國民黨在彰化縣得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下五成八的票數。民主進步黨歷年在彰化縣的最高得票率則在2020年總統大選,由蔡英文獲得五成七的票數當選。

王惠美以36萬票連任縣長。

南投縣選民結構,由泛藍基本盤領先泛綠五到十個百分點,而中間選民約有兩成[40]。南投縣在1990年代以前,一直由中國國民黨執政,然而在1997年縣長選舉,曾任民主進步黨籍立法委員的彭百顯以無黨籍身份當選,而民進黨的林宗男於2001年獲勝,使得南投縣連續八年由泛綠人士主政。2005年縣長選舉,由國民黨的李朝卿當選,自此南投縣也由國民黨執政至今。

中國國民黨在南投縣得票率最高的一次是在2018年,由國民黨林明溱獲得六成六的票數當選連任。民主進步黨在南投縣得票率最高的一次則在2016年總統大選,由蔡英文獲得五成二的票數。上屆縣長選舉中,國民黨的時任縣長林明溱,以近十萬票的差距,大勝民進黨候選人洪國浩。

原任縣長林明溱因已連任一屆,故本屆不得在南投縣再次參選。

許淑華以15萬票當選縣長。

雲林縣選民結構是由泛綠領先泛藍約十個百分點,而中間選民約有兩成[40]。雲林縣在1990年代以前,一直由中國國民黨執政,然而在1999年縣長補選,無黨籍的時任議長張榮味擊敗國、民兩大黨候選人,而在2001年選擇轉入國民黨並當選連任[136],但他隨後在2005年選前弊案纏身遭到解職,由時任陳水扁政府的中央派任前基隆市長李進勇,成為第一位民主進步黨的雲林縣代理縣長,蘇治芬亦在同年擊敗國民黨立委許舒博,當選為首位民進黨籍雲林縣縣長,民進黨在雲林展開了三屆十三年的執政,且在2009年連任縣長。2014年,綠營李進勇以近六萬票之差擊敗張麗善。

歷年來,民主進步黨在雲林縣得票率最高的一次是在2009年縣長選舉,由蘇治芬以六成五的票數當選連任。而中國國民黨近年來在雲林縣的最高得票率則在2001年縣長選舉,由張榮味以六成二票數當選連任。上屆縣長選舉,國民黨的時任立委張麗善,以五成三的得票率當選。

張麗善以20萬票連任縣長。

就選民結構而言,泛綠領先泛藍約二十個百分點,而中間選民約有兩成[40]。嘉義縣在2001年以前,除了第二屆縣長李茂松為無黨籍外,即長年由中國國民黨主政。2001年,退出藍營轉向綠營的陳明文勝選,綠營在嘉義縣執政至今。

歷年來,民主進步黨在嘉義縣最高得票率則在2016年總統大選,由蔡英文配以六成五的票數領先。中國國民黨近年來在嘉義縣的最高得票率則在2008年區域立委選舉,黨籍候選人在全縣擁有五成的票數。

翁章梁以17萬票連任縣長。

嘉義市(選舉延期)

嘉義市近年來藍綠呈現勢均力敵的勢態,而中間選民約有兩成五[40]。自1982年升格為省轄市以來,嘉義市曾經長達二十多年由黨外許家班主政。2005年起,中國國民黨的黃敏惠連任兩屆市長。在2014年,民主進步黨的涂醒哲以過半票數當選。

歷年來,民主進步黨在嘉義市歷年最高得票率則在2016年總統大選,由蔡英文配以六成的票數領先。中國國民黨近年來在嘉義市的最高得票率則在2005年市長選舉,由黃敏惠獲得五成五的票數當選。2018年,國民黨的黃敏惠以4成1得票率回鍋出任市長。

2022年11月2日,無黨籍候選人黃紹聰因心肌梗塞病逝,享壽72歲,依公職人員選舉罷免法第30條規定,候選人於投票日前死亡,該選區停止該項選舉[440]。隔日,中選會舉行委員會議,決定市長重行選舉將於12月18日進行[441]。

黃敏惠以5.9萬票連任市長。

屏東縣選民結構,泛綠領先泛藍約十個百分點,而中間選民約有兩成[40]。本縣在1980年代以前,均由中國國民黨掌政[120]。自1981年以黨外身份參選的邱連輝當選縣長以來,由黨外人士、民主進步黨及國民黨輪流執政[120]。直到1997年由民進黨提名的蘇嘉全當選縣長之後,並於2001年成功連任,屏東縣也自此由民進黨執政至今。

歷年來,民主進步黨在屏東縣得票率最高的一次是在2014年縣長選舉,由潘孟安以六成三的票數當選。而中國國民黨近年來在屏東縣的最高得票率則在2008年總統大選,由馬英九拿下四成九的票數。

2018年,民進黨的潘孟安以5成5得票率擊敗國民黨蘇清泉,成功連任縣長。

原任縣長潘孟安因已連任一屆,故本屆不得在屏東縣再次參選。

周春米以21萬票當選縣長。

另外,因為差距僅約一萬多票,使國民黨候選人蘇清泉提出選舉無效之訴[466]。

花蓮縣,自古即被稱為後山,商業活動並不頻繁,居民多是軍公教人員,政治表現上也較為保守[136]。本縣選民結構,由泛藍領先泛綠三十多個百分點,而中間選民約有三成[40]。花蓮縣地方選舉史上除第一屆縣長楊仲鯨為中國民主社會黨籍外,歷屆縣長一直由中國國民黨籍人士掌握[120]。直到2009年底,傅崐萁退黨當選兩屆縣長,終止了國民黨在花蓮五十多年來的執政。

近年來,中國國民黨在花蓮縣得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下七成七的票數。民主進步黨在花蓮縣的歷年最高得票率則在2016年立委選舉,由不分區立委轉戰花蓮縣區域立委的民進黨蕭美琴獲得五成三的票數當選。而親民黨過去亦曾經在花蓮縣具有強大影響力,並在2004年立委選舉中,高居各政黨得票率之首。2018年縣長選舉,國民黨的時任立委徐榛蔚以七成的得票率勝選。

徐榛蔚以9.6萬票連任縣長,並且於全縣所有投開票所均勝出。

臺東縣選民結構,泛藍較泛綠多出十多個百分點,中間選民約有兩成五[40]。自光復以來,被視為支持中國國民黨的縣市,直到2000年[287]。臺東縣在2000年臺灣首次政黨輪替以前,除第五屆縣長黃順興為中國青年黨籍之外,長年由國民黨主政[120]。2001年,親民黨的徐慶元當選縣長,在2005年縣長選舉,時任議長吳俊立則以無黨籍的身份當選。吳在就職後因案停職,於是在2006年進行補選,吳俊立的前妻鄺麗貞在該次選舉中,獲國民黨提名並當選,臺東縣由國民黨執政至今。

中國國民黨在臺東縣得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下七成三的票數。民主進步黨在臺東縣的歷年最高得票率則在2016年立法委員選舉,由劉櫂豪獲得六成四的票數當選連任。而親民黨過去亦曾經在臺東縣具有強大影響力,其歷年最高得票率則在2001年縣長選舉,由徐慶元以四成四的票數當選。2018年縣長選舉,國民黨的時任議長饒慶鈴以七萬的得票數當選縣長。

饒慶鈴以6.8萬票連任縣長。

澎湖縣選民結構呈現泛藍與泛綠均分,游離票源約有三成五[40]。澎湖縣在1990年代以前,一直由中國國民黨執政。在1993年縣長補選,民主進步黨提名的高植澎高票當選,並於該年底的縣長選舉連任[120]。1997年,改由國民黨執政四屆十六年[136]。2014年選舉民進黨的陳光復以五成五的票數當選縣長。

民主進步黨在澎湖縣得票率最高的一次是在1993年縣長補選,由高植澎獲得五成八的票數當選。中國國民黨近年來在澎湖縣的最高得票率則在2008年總統大選,由馬英九拿下五成八的票數。

陳光復以1.8萬票當選縣長。

福建省

金門縣向來是泛藍的主選區,中國國民黨基本盤約有三成,民主進步黨不到五個百分點,游移票源約有六成五[40]。當地選舉多是宗親等地方派系而非政黨的競爭[492]。金門縣至1993年才開放縣長民選,國民黨的陳水在當選頭兩屆縣長[493]。2001年起,新黨的李炷烽當選兩屆縣長,而在2009年縣長選舉中,國民黨籍李沃士當選。2014年,無黨籍前立委陳福海以過半票數當選[494]。

中國國民黨在金門縣得票率最高的一次是在2008年總統大選,由馬英九拿下九成五的票數。新黨歷年在金門縣的最高得票率則在2001年縣市長選舉,由李炷烽以五成六的票數當選。親民黨在金門縣的得票率記錄則於2012年立委選舉,由陳福海獲得三成二的票數。2018年縣長選舉,國民黨的時任立委楊鎮浯以僅一個百分點的差距當選縣長[495]。

陳福海以2.3萬票當選縣長。

連江縣一直都是泛藍佔有絕對優勢的選區,游移票源約有三成[40][287],國民黨籍民選縣長未能連任的情況直至2018年才出現變化。連江縣至1993年才實施地方自治,前兩屆民選縣長均為國民黨籍[504]。2001年起,親民黨的陳雪生當選兩屆縣長。2009年起,再度由國民黨執政至今。

中國國民黨在連江縣得票率最高的一次是在2014年縣長選舉。親民黨歷年在連江縣的最高得票率則在2001年立委選舉,由曹原彰以五成六的票數當選。2018年縣長選舉,國民黨的劉增應連任縣長[505]。

王忠銘以4,337票當選縣長。兩位國民黨候選人囊括了93.11%的選票。

選舉資訊彙整

全部22位直轄市長、縣市長當選人中,女性共有10位,佔比超過四成五,再創新高。不僅尋求連任的臺中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、臺東縣長饒慶鈴皆成功連任[511],另新增新竹市長高虹安、南投縣長許淑華與屏東縣長周春米,後三者在本次選舉並分別成為其執政縣市第一位女性縣市長[512][513][514]。

參考資料

參看

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads