热门问题

时间线

聊天

视角

大英國協

國際組織 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

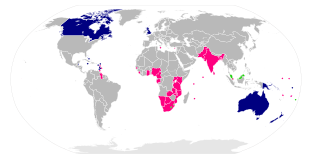

大英國協(英語:Commonwealth of Nations,星馬作共和聯邦,中國大陸、香港、澳門作英聯邦)是一個由56個英語系的主權國家所組成的國際組織。

大英國協不是一個統一的聯邦制主權國家,而是一個國際組織,大英國協也無權約束旗下任何成員國內政。國協元首通常由英國君主兼任,其首任元首是喬治六世,現任為查爾斯三世,但元首僅作象徵作用,秘書長通常為大英國協組織的管理者[4][5]。該組織的成員國基本由英國及其在大英帝國時期的舊殖民地及自治領組成,但英國的地位並沒有凌駕於他國之上,所有成員國一律平等。目前大英國協有56個成員國,其中15個屬於大英國協王國,大英國協王國的國家元首、國協元首均和英國的一致,即現在的查爾斯三世;另外5個屬於獨立君主國,它們不以英國君主為自己的元首,而是自立君主,這五國是汶萊、史瓦濟蘭、賴索托、馬來西亞、東加;其餘的36個均屬於共和國,沒有君主。

大英國協成立的「法理依據」是1971年所發表《新加坡宣言》,並按照此宣言中所寫的條文來進行合作。大英國協對成員國的約束力較為鬆散,成員國們在旅遊、留學、貿易等方面能自由互通,但在軍事、外交方面則不一定會結盟[6]。大英國協的成員國通常會遵守同一套的普世價值觀,並以此為組織內的相處原則,包括促進「民主、人權、善政廉政、法治、公民自由、法律面前人人平等、自由貿易、多邊主義、世界和平」等的價值,並通過各種多國合作的活動來實現這些進步的目標,如每4年舉行一次大英國協運動會[7]。

Remove ads

名稱

英文原文正式稱為「Commonwealth of Nations」,直譯為聯邦國,其內部常簡稱為「The Commonwealth」,而且全稱也並無「英屬」(British)字樣,但在漢字文化圈中多被翻譯為「英聯邦」(台灣譯作「大英國協」,新馬譯作「共和聯邦」),然而該譯名並不準確,因大英國協並非政治統一的聯邦,而是一個邦聯。雖然建立之初有「英屬」(British)字樣,但在1949年4月的《倫敦宣言》後,「英屬」(British)一詞就從大英國協的頭銜中刪除了[8][9],以反映其去殖民化的性質,但在漢字文化圈譯名中仍經常保留,如「英聯邦」、「大英國協」等,而馬來西亞和新加坡等則通稱「共和聯邦」。

與大英國協王國的區別

歷史

大英帝國的形成是300多年來貿易、移民與武力征服的結果,期間也有和平的商業和外交活動。帝國在全世界範圍內協助傳播了英國的宗教、信仰、法律,制度、人文、科學、技術、商業、語言、管理模式。帝國霸權幫助英國本土實現了驚人的經濟成長,並使其在國際政治中擁有更大的發言權。隨著英國本土的民主繼續深化,海外領土的人民大多已經可以決定其政府的政策與未來,包括立法機關全面選舉和直選行政首長。直到20世紀初,各殖民地總督仍舊由英國本土委派全權代表英國,直接控制其外交和國防的權力。

女王伊莉莎白二世在1959年在自治領日向加拿大發言時指出,加拿大於1867年7月1日組成聯邦意味著「大英帝國第一個獨立國家」的誕生。她宣稱:「這也代表著現在被稱為大英國協的獨立國家自由聯合的開始。」然而,早在1884年,羅斯伯里爵士在訪問澳洲時曾有因大英帝國一些殖民地變得更加獨立,將大英帝國改為帝國聯邦的想法。英國和殖民地政府首腦的初次會議於1887年召開,為1911年帝國會議的建立奠定基礎。

大英國協從帝國會議發展而來。揚·史末資在1917年提出了一個具體的建議,當時他創造了「大英國協」一詞,並設想了1919年巴黎和會上的「未來憲政關係和精神調整」。「大英國協」(British Commonwealth)一詞在1921年「英愛條約」中首次獲得英國於法律上的承認,當時,愛爾蘭自由邦議員在宣誓成為國會議員時,就是用「大英國協」(British Commonwealth)一詞來替代「大英帝國」。

Remove ads

1926年帝國會議發表的《貝爾福宣言》中,英國及其統治地位同意國協成員地位平等。國協成員在國內或外部事務的任何方面,並不屬於一個人管理,儘管作為國協國家的成員,需要對官方忠誠。

《1931年西敏法令》將1926年貝爾福宣言精神納入法律。該法案適用於加拿大而不需要批准,但澳洲,紐西蘭和紐芬蘭需要經過當地國會批准該法規生效。1934年2月16日,經議會同意,紐芬蘭政府不願接受西敏法令,又回到了英國的直接控制之下。紐芬蘭於1949年加入加拿大為其第十個省。澳大利亞國會和紐西蘭國會分別在1942年和1947年批准了在本地適用「西敏法令」。

雖然南非聯邦不在需要通過《西敏法令》的國家之列,但是依舊通過了1934年的「聯盟地位法」和1934年「王室執行職能和封鎖法」這兩項法律。這兩項法律的批准確認南非作為一個主權國家的地位。

第二次世界大戰結束後,大英帝國逐漸瓦解,大部分組成部分已經成為獨立國家。截止2017年英國仍有14個海外領土。1949年4月,在《倫敦宣言》之後,「英屬」(British)一詞從國協的頭銜中刪除,以反映其非殖民化的性質。

國協原本不接納共和國加入,所有國協成員都必須以英國君主作為國家元首,愛爾蘭自由邦就是通過修憲成為共和國而脫離國協。後因英國希望印度加入國協,而印度不願成為英國的共主邦聯,所以國協於1949年發表《倫敦宣言》,允許共和國加入國協。迄今為止國協的56個成員國內大部分為共和國,只有15個成員國以英國君主作為國家元首,此類國家合稱大英國協王國。

2013年3月11日晚,元首伊莉莎白二世簽署了國協首份闡述其核心價值觀的文件——《大英國協憲章》,這是「國協發展與革新歷程中一個重要里程碑」。《憲章》總結闡釋了54個邦聯成員在民主、人權、法治、國際和平與安全、可持續發展等16個方面的核心價值觀和共同原則,它旨在維護邦聯成員間的緊密聯繫、維持英國在邦聯的影響力。2012年12月,該憲章由53個國協國家政府首腦簽字通過。[10]2016年10月13日,馬爾地夫政府決定脫離國協[11]。2018年12月6日馬爾地夫人民議會投票通過重返大英國協的提議;2020年2月1日,馬爾地夫重新加入大英國協。2022年6月,法語系西非國家加彭和多哥正式加入[12]。

國協成員國派駐其他國協成員國的最高外交代表機構不稱大使館,而是稱為高級專員公署。例如:英國派駐加拿大渥太華的外交代表機構不稱英國駐加拿大大使館,而是稱為英國駐加拿大高級專員公署。如果一國加入國協,那麼其派駐英國以及各國協成員國的大使館將自動成為高級專員公署,反過來如果一國退出大英國協,那英國和各領聯邦成員國駐該國的高級專員公署便自動變成大使館。高級專員公署的最高使節(館長)不稱大使,而稱高級專員。例如:加拿大駐澳洲坎培拉的最高外交使節稱作加拿大駐澳洲高級專員,而非加拿大駐澳洲大使。英國駐外高級專員公署使用的旗幟與英國駐外使館使用的旗幟不同,例如:英國駐華大使館使用的旗幟為英國皇家徽章位於中央的聯合王國國旗,而英國駐澳洲高級專員公署所使用的旗幟為普通的英國國旗。在某些情況下國協成員國公民所在地沒有其國籍國駐當地使領館,其可向英國外交代表機構尋求領事保護。若需更新護照而護照持有國未在當地設館,英國駐外機構會為其簽發一本英國護照,國籍為國協公民。

架構

現任秘書長是帕特里夏·史考蘭德(Patricia Scotland)。

主席由其中一個成員國的政府首腦兼任,每兩年更改在任的成員國。

成員國

大英國協王國(議會制君主立憲制)

大英國協共和制成員國

大英國協其它君主制成員國

經濟

以下為2020年度全球GDP,在大英國協內前五的國家:

教育

以下為美國、大英國協與非大英國協大學排名比較:[15]

參見

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads