热门问题

时间线

聊天

视角

公務員

受聘於政府機構的人 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

公務員(英語:civil servant、public servant),亦可能等同公職人員,是一種職業,主要由國家聘用至政府機關任職,擁有法律所賦予的職權,主要職責是執行法律、維護法律權威,代表政府行使公權力,為人民提供公共服務,確保社會秩序維持穩定與全體人民的共同福祉。公務員體系(英語:Civil service)結構通常都有共通點,包括編制有所限制、由國家保障其身份、薪酬、福利。然而,並非所有在政府工作的僱員等皆屬於公務員。基於國民主權原則,國家權力來自人民授予,並由各國憲法分配至不同的政府機關分別行使。公務員代表政府行使職權,亦應恪遵憲法與法律的規範。若公務員不適任,則國民可以透過罷免程序收回其任職資格[註 1]。有違法失職之情形時,則應由監察機關依照法定程序提起彈劾,使其免職或受懲戒。

Remove ads

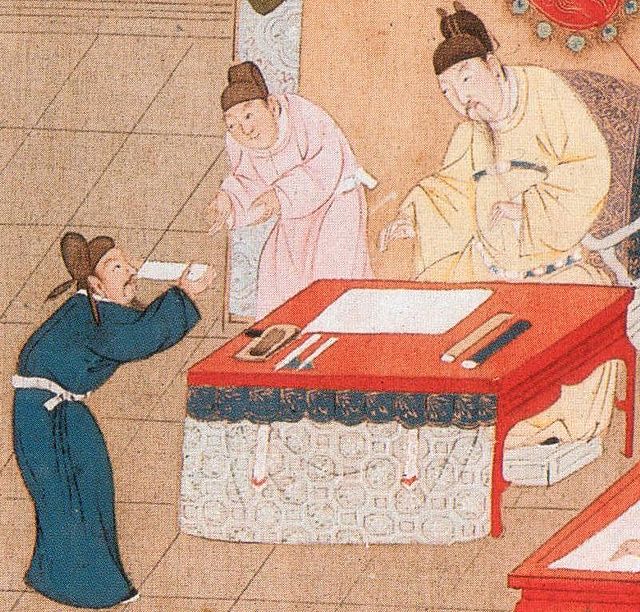

歷史

西方國家的公務員制度沿於英國的文官制度;而普遍認為世界上最早以考試方式取錄公職人員的是中國。隋唐年間的中國即設吏、兵兩部選拔文官及武官(中国古代职官),及後又有科舉制度。隋唐之后,除科举选拔的官员外,有数量更为庞大的胥吏。官员个人亦组成幕府、聘用人员。

資產階級革命後相當長的時間裡(直至19世紀末),政府的管理職能十分有限,主要是維護社會秩序,充當「守夜人」的角色。公職人員的任用仍以任命為主。在君主制國家,官職由國王恩賜、貴族委任或世襲;在共和制國家,則由總統等行政長官委任,國家之元首百官,為人民之公僕,服役於民[1]。現代資產階級政黨制度建立後,政黨政治操縱著國家權力的分配,政府公職人員也隨著執政黨的更替而不斷變動。恩賜官職與政黨分贓導致了大量貪污腐敗。在這樣的背景下,國家公職人員的管理並沒有形成法律的規範與相應的制度。

19世紀的後30年裡,在兩次工業革命的推動下,工業生產迅速發展,資本主義進入壟斷階段。英國國會「議會至上」的時代結束了,隨之而來的是「行政專橫」。英國國家行政管理職能迅速增強,迫切需要改革公職任用制度,提高行政效率。19世紀末20世紀初,西方主要的幾個國家先後創立了公務員制度。

- 19世纪初,英國在印度設立了東印度公司書院(赫爾利伯略行政管理學校前身之一)專門培訓和訓練印度行政官員及設立印度樞密院,其依據1835年英語教育法案。1853年,東印度公司的特許狀期滿,向英國國會申請新的特許狀,英國國會委派了以議員巴倫·麥考萊為首的3人小組進行調查,麥考萊提出赫爾利伯略行政管理學校公開競爭選材經驗的報告,即《麥考萊報告》。不久,財政部常務次官查理斯·屈維廉與史丹福·諾斯科特(Stanfford Northcote)在1854年提出了著名的《諾斯科特-屈維廉報告》。該報告首次以官方文件形式將政府公職人員統稱為「文官」(Civil Service,複數集合名詞;Civil Servant,單數名詞)。1854年,英國在克里米亞戰爭中的失利使得首相巴麥尊子爵3世不得不在次年5月21日頒布《關於錄用國王政府文官的樞密院令》,該法令責成英國政府專門成立行政中立(不受黨派干涉)獨立主持文官招生考試的3人文官事務委員會。1859年,英國議會頒布《文官退休法》明確了文官的權利與義務範圍。1870年英國樞密院法令再次確認文官的公開競考擇優錄取原則,這一法令標誌著英國現代文官制度的建立。

- 19世紀末期後,美國多數公務員也須考試任用,但情治機構與軍方除外,稱為Excepted service,不過福利也較少,可依主管意見撤職。

Remove ads

現代制度

中华人民共和国公务员,简称国家公务员或公务员,根据《中华人民共和国公务员法》第二条之定义是指“依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员”,包括法官、检察官、政协工作人员等非国家行政机关的公职人员。此外,根据《公务员法》第一百零六条,法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照《公务员法》进行管理。

中华人民共和国的公务员依管理权限由各级党委组织部(政府公务员局)进行管理。公务员管理的全国性机关为中共中央组织部(国家公务员局)。公务员通过国家公务员考试进行录用,并建立相应的升降机制和退出机制。公务员划分为综合管理类、专业技术类和行政执法类等类别。

国家根据人民警察以及海关、驻外外交机构、消防救援机构公务员的工作特点,设置与其职务相对应的衔级,即人民警察警衔、海关关衔、外交官衔、消防救援衔。

Remove ads

香港的公務員制度大部分源自英國,但有一點不同。公務員編制為所有政府部門和其他行政單位提供人手。公務員分佈政府各個決策局和部門。香港的政策局局長(負責制訂特定範疇政策,類似英國的內閣大臣)原本是首長級公務員,而非像英國的內閣部門首長般是政治任命,並要負擔政治責任。基本上,公務員全部都是受共同之委任程序、共同之紀律守則及共同之聘用條件所規管。1997年香港回歸初期,原來的決策科司憲改稱局長,遂改為政治任命,但大體上沿襲公務員任命,政府主要官員仍由公務員產生。政務職系等公務員可以隨時由一個崗位調到另一個崗位。2002年,時任行政長官的董建華推行主要官員問責制,問責官員脫離公務員體系,直屬于行政長官,不再必須由公務員產生,只由中央政府任命。包括政務司司長在內的司局級官員身份不再是公務員[2]:5。

為確保公務員忠實執行政府政策和指令,所有公務員均不得身為議員,未得當局許可,公務員亦不得參加政黨。為務使公務員絕對忠於職守,未經許可公務員不得兼職,不論兼職是有薪酬還是義務,經商亦要呈報上級,以免其商業活動與其公務職責有牴觸;公務員體制要求公務員忠於所負責之事務,而不是忠於直屬長官。1997年7月1日,《香港特別行政區基本法》生效,行政長官、各主要官員及行政會議成員在就職時必須按基本法第104條依法宣誓擁護《香港特別行政區基本法》、效忠香港特別行政區[2]:5。

狹義公職人員單指公務員;廣義公職人員包括公務員、司法機構人員、選舉產生之各級議會(香港立法會、香港區議會)議員,行政長官、以及由行政長官或政府委任之官員(各級主要官員、行政會議成員)、以及政府合約非公務員職位的公職人員。

Remove ads

《中華民國憲法》上對公職人員的稱謂共有九種,分別是「政府人員、文官、公務員、公務人員、文武官員、現役軍人、法官、官吏、自治人員」。「公職人員」指的是狹義的《公職人員選舉罷免法》規範人員、以及廣義的《公職人員財產申報法》規定辦理財產申報人員。也就是說狹義的「公職人員」僅指公職人員,例如:總統、副總統、縣市長、鄉鎮(市)長、立法委員等經依公職人員選舉罷免法規範的人員而已。請注意,公『職』人員和公『務』員的定義、責任、刑法上之適用並不相同:

「公務員」則有刑法上的公務員與行政上的公務員,刑法上的公務員指的是《刑法》第10條第2項定義的公務員,而行政上的公務員則可分:最狹義的「《公務人員任用法》任用的公務員」、狹義的「《刑法》上的公務員」、廣義的「適用《公務員服務法》的公務員」,以及最廣義的「《國家賠償法》第4條 受委託行使公權力職務的人員」,至於是否領有俸給則不在所問。

中華民國的公務員廣義的定義為「受有俸給之文武職公務員及其他公營事業機關服務人員」(《公務員服務法》第24條);然因《中華民國憲法》明定公務人員非經考試不得任用[4],故公務人員之遴選,須經隸屬考試院的考選部以國家考試之方式錄取[註 2]。經考試及格獲任用資格者,均為狹義之公務員。依現行法,中華民國公務人員分成14職等,由考試院下轄之銓敘部依法核定其職等。

Remove ads

日本文官官等分為親任、敕任、奏任、判任,相當於中華民國(台灣)的特任、簡任、薦任、委任。

Remove ads

英國文官(Civil servant),指中央政府系統非選舉產生及非政治任命的事務官(包括常務次官),不包括經選舉或者政治任命產生的内閣成員及各部政務次官、政治秘書等政務官,也不包括由國會設立的各種組委的雇員、皇室内務官員、地方政府官員或警察、軍隊、教師、公共醫療等其他公共事業的雇員。許多英聯邦國家都有類似的文官(公務員)制度。其特點是:

参考文献

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads