热门问题

时间线

聊天

视角

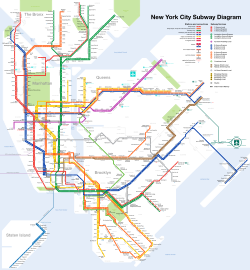

紐約地鐵

美國紐約市的地鐵系統 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

紐約地鐵(英語:New York City Subway)是美國紐約市的地鐵系統,为曼哈頓、布鲁克林、皇后區和布朗克斯提供服务。由紐約市政府所有,并出租予紐約市公共運輸局使用,[16]該局是州立大都會運輸署(MTA)的輔屬機構。[17]紐約地鐵于1904年10月27日开通,是世界上最古老的的公共交通系統之一,也是也是使用率最高的地鐵系統之一,更是車站總數量第二多的地鐵系統,僅次於北京地鐵[18],目前运营中的车站有472个[19](如将通过换乘连接的车站算作一个站,则有423个[1])。

紐約地鐵自開通以來在每天大部分时间里都提供全天候的服务,除非出现紧急情况和灾难。按年乘客量计算,纽约地铁是西半球和西方世界最繁忙的地铁系统,也是世界上第十一位最繁忙的地铁系统[20]。紐約地铁在2022年运载了1,793,073,000无關聯且非獨立人次[6]:2[e],於1985年開始計算每日運量後在2015年10月29日以超过620万人次寫下單日運量最多紀錄[22]。

紐約地鐵系统也是世界上最长的系统之一,总体而言,该系统由248英里(399公里)的路线组成,[12]包括总共665英里(1,070公里)的营运轨道[12]和总共850英里(1,370公里)的非收益轨道[13]。在该系统的28条线路或“服务”(通常与其他服务共享轨道或“线路”)中,除了G线、富蘭克林大道接駁線和洛克威公園接駁線之外,有25条经过曼哈顿。曼哈顿以外的大部分路段都是高架、路堤或路堑形式,还有部分轨道在地面上运行,因此共有40%的轨道位于地面以上[23]。许多线路和车站都有快车和慢車服务,这些线路有三到四个轨道,通常情况下,外侧两条轨道由慢車服务营运,而内侧一或两条轨道由快车营运[13],快車停靠車站多數是端點站或主要轉車點[19]。

截至2018年[update],紐約地鐵的開支負擔為870億美元,分別由車費、過橋費、地區稅收和收費的劃撥款項,以及州政府和市政府的直接資助[24]。截至2020年[update],紐約地鐵在平日的準時度為89%[25]。

Remove ads

歷史

1869年,阿尔弗雷德·伊利·比驰在紐約市建造第一個地下交通系統示範工程,並於隔年2月開通[26][27]。他的比驰气动运输位於曼哈頓下城百老匯,從沃倫街延伸至默里街總長約312英尺(95米)[26],雖展示他關於空气动力铁路作為地鐵的想法,但這條隧道涉及政治和財務問題而從未延伸[28]。直至現在,因為這條隧道完全位於現今市政府車站的範圍內,該線路的任何部分已不復存在[29]。1888年時大風雪來襲,但幫助證明地下交通系統的好處[30],造就地鐵建設計畫於1894年獲得核定,於1900年動工[31]。儘管當時地鐵的地下部分尚未建成,但現代紐約市地鐵系統的幾個地上部分已經投入使用,其中位於布魯克林的BMT萊辛頓大道線於1885年開通,至今仍在使用中[32]並作為現今BMT牙买加线的一部分[33]。作為BMT西城線一部分的最早鐵道路權鄰近康尼島溪,早在1864年即作為一條蒸汽鐵路「布魯克林-巴斯-康尼島鐵路」投入使用[34]。

紐約地鐵的第一條地下路線於1904年10月27日啟用,距紐約市第一條高架鐵路(後來的IRT第九大道線)開通已將近36年[35][36]。這條長達9.1英里(14.6公里)的地鐵路線當時被稱為「曼哈頓主線」,從市政府車站出發,向北沿拉斐特大街(後來的榆樹街)及公園大道(後來的第四大道)行駛,至42街時轉向西,再於時報廣場轉回北行,繼續沿百老匯行駛,最後抵達哈莱姆145街車站[37]。該路線的營運權租給州際捷運公司(IRT),在首日營運即有超過15萬名乘客[38]支付5分錢車資(約為2024年的2美元[39])搭乘[40]。

到1900年代末及1910年代初,紐約地鐵路線整合為兩大私人系統:IRT以及布魯克林捷運公司(BRT,後來的布魯克林-曼哈頓運輸股份有限公司,BMT),當時多數地鐵路線由紐約市政府興建後租給這兩家公司經營[41]。由紐約市政府自行建設並營運的獨立地鐵系統(IND)於1932年開通第一條路線[42],該系統旨在與私人系統競爭並取代部分高架鐵路,但由於初期資金有限,其建設僅侷限於市中心核心區域[16],且必須以「收支平衡」為原則營運,因此票價曾高達當時的兩倍,也就是10分錢(約為2024年的3美元[39])[43]。

1940年,紐約市政府收購這兩個私人系統,部分高架路線立即停止營運,而其他路線則在不久後關閉[44],雖然整合進展緩慢,但還是建立一些IND與BMT之間的連絡線[45][46][47],這些路線如今合稱為B分部。由於原IRT的隧道較窄、轉彎半徑更小、月台也較短,造成無法容納B分部的車輛,因此原IRT系統仍維持為獨立的A分部[48]。此外,許多原本分屬三大系統的車站之間也設立了轉乘通道,使整體地鐵網絡得以作為單一系統運作[49]。1940年代後期,紐約地鐵系統的搭乘人數達到高峰,並於1946年12月23日創下單日8,872,249人次的最高搭乘紀錄[50]:73。1953年,紐約市成立公共機構「紐約市捷運局(NYCTA)」,接手市營地鐵、公車與電車的營運,並於1968年被納入州級機構大都會運輸署(MTA)管理[49][51]。

1934年,BRT、IRT、IND員工共同組成美国运输工人工会第100分會[52],至今仍是地鐵勞工最大的工會組織[53]。自成立以來,共發生三次因勞資協議糾紛引發的罷工事件[54],分別在1966年罷工12天[55]、1980年罷工11天[56],以及2005年罷工3天[57]。

到1970和1980年代,紐約地鐵陷入史上最低潮[58][59],搭乘人數下滑至1910年代的水準,地鐵塗鴉及犯罪橫行,維修品質低落,列車誤點與軌道故障頻繁。不過紐約市捷運局在1980年代仍成功啟用六個新地鐵站[60][61],清除現有車隊上的塗鴉,並訂購1,775輛新列車[62]。到1990年代初期,儘管過去二十年間積累的維修工作至今仍在進行中,但地鐵營運狀況已有明顯改善[59]。

進入21世紀後,儘管歷經數場災難,整體改善仍持續進行。2001年的九一一恐怖攻擊導致途經曼哈頓下城的地鐵路線(尤其是正好位於世界貿易中心下方的IRT百老匯-第七大道線)中斷服務[63],部分隧道與位於雙子星大樓下方的科特蘭街車站嚴重受損,需關閉車站與錢伯斯街南側路段進行重建,當時另有十個車站因清理作業而關閉。至2002年3月,其中七個車站重新開放,除了科特蘭街車站之外,其餘站點與錢伯斯街南側路線均於同年9月恢復通車[64],而科特蘭街車站則要到2018年9月才重新啟用[65]。

2012年10月,颶風桑迪侵襲紐約,導致多條海底隧道與鄰近紐約港的設施淹水,甚至包含牙買加灣的軌道。雖然短期損壞在六個月內完成修復,但後續的韌性提升與重建工程則持續數年。災後復原項目包含在2012至2017年期間重建新南渡輪車站,2013至2014年進行蒙塔格街隧道全面關閉整修,以及2019至2020年局部關閉14街隧道[66]。2019年,紐約地鐵年運量接近17億人次,但在2019冠狀病毒病疫情期間大幅下滑,直到2022年才再次突破10億人次大關[67]。

Remove ads

當IRT地鐵於1904年首次啟用時[35],典型的隧道建造方法是「明挖回填法」[68]。這種方法是先挖開街道以建造下方的隧道,之後再將地面重建[68]。由於必須挖掘街道,地面上的交通會受到干擾[69],為了維持地面交通,會臨時搭建鋼鐵與木造的橋樑[70]。

採用這種施工方式的承包商會面對許多自然與人為的障礙。他們必須處理岩層與地下水問題,因此需要使用抽水機,施工期間還需改道十二英里長的下水道、水管與瓦斯管線,以及電纜管道與蒸汽管線。為了施工,地面上的有軌電車鐵軌也必須拆除。此外,高樓大廈的地基常與地鐵施工區域相鄰,甚至重疊,部分建築物的地基還需進行加固以確保穩定性[71]。

這種施工方法適用於接近地表的鬆軟土壤與礫石[68],然而在較深的隧道區段,如哈林河與東河的隧道,就必須使用隧道掘進盾構機,這些深層隧道採用鑄鐵管構造。而像以下這些路段則使用岩石或混凝土襯砌的隧道結構,包括公園大道的33街至42街、百老匯的116街至120街、百老匯與聖尼古拉斯大道的145街至迪克曼街(Fort George地區),以及從百老匯與96街至中央公園北及萊諾克斯大道等區段[68]。

整體地鐵系統中約有40%為地面或高架軌道,包括鋼鐵或鑄鐵的高架結構、混凝土高架橋、路堤、路堑與地面路段[72]。截至2019年[update],高架軌道總長約168英里(270公里)[73],這些施工方式全數採用與道路和人行道分離的「全立體交叉」設計,且大多數地鐵線路交會也採用铁路跨线桥做設計。唯一的例外是兩條現行運營地鐵線存在平面交會的地方,分別是142街[74]與默特爾大道的交會處,其軌道於同一層面交叉;以及IRT东公园道线於羅傑斯交會處的同向雙軌交叉段[75][76]。

當年參與建造原始地鐵路線的7,700名工人大多是居住在曼哈頓的移民[31][77]。

近年來的地鐵建設則多採用隧道鑽挖機施工,雖然成本較高,但可大幅減少對街道地面交通的干擾,並避免破壞既有的地下管線設施[78]。此類施工的例子包括IRT法拉盛線的延伸工程[79],以及IND第二大道線的建設[80]。

Remove ads

自從1904年紐約地鐵原始路線開通以來[35],許多官方與規劃機構便陸續提出多項延伸地鐵系統規劃,其中規模較大的提案之一是「IND第二系統」,旨在新建地鐵路線的同時,也接管既有地鐵路線與鐵路路權的計畫。最大規模的IND第二系統計畫於1929年誕生,原本預定納入市營IND系統,規模將接近目前地鐵系統的三分之一[81][82]。到1939年,隨著三大地鐵系統統一的規劃推動,這三個系統也都被納入該計畫中,但最終並未實施[83][84]。雖然歷年來曾提出多項不同的擴建計畫,地鐵系統的擴展大多在第二次世界大戰期間停止[85]。

儘管過去幾十年間所提的多數路線從未真正施工,但針對部分路線的開發討論仍相當熱烈,目的是為了解決現有地鐵系統的容量限制與過度擁擠問題,其中最著名的就是第二大道地鐵提議。地鐵新線計畫最早可追溯至1910年代初,而在地鐵系統存在的各個年代裡,均曾提出不同版本的擴建計畫[47][81]。

自從IND第六大道線於1940年完工後[86],紐約市陷入龐大債務之中,從那時起,僅新增33座車站,其中有19座原屬已廢棄鐵路系統的車站,而這些車站中,有5座來自已停用的紐約-西徹斯特-波士頓鐵路,這條鐵路於1941年被納入紐約地鐵系統,成為IRT代里大道線[87]。另有14座車站來自廢棄的長島鐵路洛克威海灘支線,於1955年重啟並更名為IND洛克威線[88]。57街與格蘭街這兩座車站屬於克里斯蒂街聯絡線的一部分,於1968年開通[89];同年,哈萊姆-148街車站也在另一項無關計畫中啟用[90]。

之後另有6座車站是根據1968年的計畫所興建,其中3座位於阿徹大道線,於1988年啟用[61];另3座則位於63街線,於1989年開放[60]。新南碼頭站於2009年完工,並與現有的白廳街-南碼頭站接軌[91],7號線延伸至曼哈顿西城的路段於2015年開通,並增設34街-哈德遜調車場車站[92][g],而位在上東城的三座第二大道線一期車站則於2017年初正式啟用[93]。

路線與服務

許多捷運系統的路線相對固定,因此一條列車「線」通常與其「路線」幾乎是同義詞。然而在紐約市,列車的行駛路線經常變動,原因多種多樣。在紐約地鐵的命名原則中,「線」是指實體的鐵道軌道或一系列軌道,而列車「路線」(也稱為「服務」)則是指列車從一個端點站行駛到另一個端點站所採用的行駛方式。「路線」以字母或數字區分,而「線」則有具體名稱,列車會顯示其所屬的路線代號[19]。

整個地鐵系統共有28條列車服務路線,包括三條短程接駁線,每條路線皆有一個顏色,並標示該列車在曼哈頓幹線上是「慢車」或「快車」[102][103],紐約市居民鮮少用顏色(如「藍線」或「綠線」)來稱呼列車,但外地旅客或觀光客則經常如此[19][104][105]。

1、C、G、L、M、R和W線皆為慢車,會停靠所有車站;2、3、4、5、A、B、D、E、F、N和Q線會在部分路段以快車模式行駛;J、Z、6和7線的停靠方式則依照行駛方向、日期或時段而異。字母S則代表三條接駁服務,分別為富蘭克林大道接駁線、洛克威公園接駁線以及42街接駁線[103][106]。

儘管紐約地鐵系統全年24小時不間斷運行[19],但在深夜時段,部分指定路線可能停駛、縮短行駛範圍(通常稱為該路線的「接駁列車版本」),或改變停靠模式。這些改動通常會以次要的小型標示牌出現在月台上[103][107]。由於地鐵系統並不會在夜間全面停駛維修,因此軌道與車站的保養工作必須在系統運作期間進行,這有時會導致平日白天、深夜或週末的路線服務調整[108][109][h]。

當某些地鐵路線因施工而暫時停駛時,運輸局會派遣免費接駁公車(使用MTA區域巴士營運車隊)取代原本的列車路線[110],運輸局會透過官網[111]、張貼於車站與列車車廂內部的布告欄[112],以及其官方Twitter頁面來公告預定的路線調整訊息[113]。

Remove ads

Remove ads

目前紐約地鐵的官方交通地圖是根據Michael Hertz Associates在1979年設計的版本所製作[117]。由於地鐵系統相當複雜(曼哈頓雖然是面積最小的行政區,卻擁有最多的路線服務),這些地圖並不符合地理上的真實比例,但會標示主要街道以幫助乘客導航。最新版本的地圖於2010年6月27日啟用,在設計上將曼哈頓畫得更大、史坦頓島畫得更小,當發生更永久性的變化時,路線圖會做微調[106][118]。

早期的地鐵路線圖(最早可追溯至1958年)被認為比現今的圖更加不符合地理真實比例,因此由馬西莫·維涅里設計、MTA於1972至1979年間發行的地鐵圖,已成為現代經典設計之一,但因其地理元素的配置方式,大都會運輸署當時認為此圖存在缺陷[119][120]。不過,大都會運輸署目前正在用受Vignelli設計啟發的新版本來取代現行地圖[121]。

一款僅適用於深夜時段的地圖版本於2012年1月30日推出[122],早在2011年9月16日,大都會運輸署就推出一款採用Vignelli設計風格的「The Weekender」互動式地鐵地圖[123],可提供從週五深夜至週一清晨期間的工程施工及路線異動資訊[124][125]。到2020年10月,大都會運輸署又推出一個數位版地圖,能即時顯示列車運行情形與服務變更,並由設計公司Work & Co開發[126][127]。此外,也有一些由私人公司製作的地鐵示意圖,可於網路或紙本形式取得,例如Hagstrom Map所推出的版本[128]。

-

深夜地鐵服務路線圖

-

相對於地面的線高程圖。地下路段為橘色,藍色表示地上線路段,無論是高架、堤防、坡度或明挖。地面以上路段為藍色,無論是高架、路堤、地塹或明挖路段

Remove ads

車站

在472座車站當中,有470座車站為24小時全天不間斷服務[i],紐約地鐵的地下車站通常由街道層的樓梯下行進入,許多樓梯都漆成一種常見的綠色,但在設計上可能略有或明顯不同[129]。有些車站則有反映其地點或建造時期的獨特入口設計,例如一些車站的入口樓梯是建築物的一部分[129]。幾乎所有車站入口都設有顏色編碼的圓球型或方型燈具,以標示該處是否為正式入口[130]。目前車站數量少於系統最巔峰時期,除了拆除先前的高架線路而導致一百多個車站被拆除之外,系統中也仍保留一些已關閉的車站與未使用的月台部分[131]。

Remove ads

地鐵系統中許多車站設有夹层大廳[132],方便乘客從同一個交叉路口的不同出入口進入,然後再前往正確的月台,無需先過馬路,在夾層內設有收費區,乘客在此支付票價進入系統[132][133]。許多舊式車站的收費區位於月台層,沒有夾層,也無法跨線通行[134],而高架車站的收費區多半也位於月台層,且雙向無共用車站主體[33]。

進入車站後,乘客可使用車站服務亭(前稱代幣亭)[135]或自動售票機購買票卡,票卡目前以都会卡或OMNY卡為主。每個車站至少設有一個服務亭,通常位於最繁忙的入口處[136]。刷卡通過旋轉閘門後,乘客便進入收費區並前往月台[19]。在收費區內設有「非尖峰等候區」,備有長椅並以黃色標示牌識別[19][137][138]。

典型的地鐵月台長度介於480至600英尺(150至180米)之間,有些甚至更長[43][139],例如原通勤鐵路車站(如IND洛克威線)所使用的月台。由於路線眾多,一個月台常會服務多條路線,因此乘客需注意頭頂的告示牌來判斷哪些列車停靠此站、何時停靠,並從抵達列車的標示識別其路線[19]。

常見的月台配置包括,在雙軌路線上,車站可能有一座中央島式月台,供雙向列車共用,或各方向各設一座側式月台。對於擁有三或四條軌道且有快車服務的路線,慢車服務通常使用側式月台,中間一或兩條快車軌道則不停靠。此類路線上的快車停靠車站多為雙島式月台,各方向一座,並可在同一月台上跨月台轉乘快慢車。有些設有快車的四軌路線會在上下兩層配置軌道,結合島式與側式月台的設計[19]。

由於地鐵系統大部分在1990年《美国残疾人法案》(ADA)生效前建造,許多車站最初並未設計為無障礙使用[140]。此後,新建車站皆配備電梯以符合ADA標準,而多數地面層車站僅需少量修改即可符合規範,且許多無障礙車站亦配備AutoGate自動門裝置[19][141]。此外,MTA還選定客流量大和/或地理位置重要的“重點車站”,在進行大規模翻修時必須符合ADA標準。根據MTA於2016年的計畫,無障礙車站數量預計至2020年達到144座[142]。截至2025年1月[update],已有152座車站符合ADA無障礙標準[143]。

多年來,大都會運輸署因車站無障礙設施不足而遭遇多起訴訟,最早可能始於1979年,由東部癱瘓退伍軍人協會依據州法提起[144],這些訴訟訴求各異,但大多集中於大都會運輸署在整修工程中未納入無障礙設計[145]。截至2022年1月[update],在2020–2024年資本計畫中,已有51座車站的無障礙工程正在進行或即將展開[146][147],此舉將確保每條路線上,每兩到四站之間就有一座可無障礙通行的車站,讓所有非無障礙車站最多僅需兩站距離即可到達無障礙車站[148](p. 39)。

2022年,大都會運輸署在一項和解中同意在2055年前,將使95%的地鐵與史坦頓島鐵路車站達成無障礙目標[149]。作為比較,波士頓MBTA地鐵系統僅有一站尚未無障礙化,芝加哥地鐵預計於2030年代全面無障礙化[150],多倫多地鐵預計2025年全面無障礙化[151],蒙特婁地鐵則預計在2038年完成[152]。儘管波士頓與芝加哥系統與紐約地鐵同樣古老(甚至更早),但其站數皆少於紐約[153][154]。相較之下,華盛頓地鐵與舊金山灣區捷運等新興系統,從1970年代啟用以來即為全無障礙設計[155]。

Remove ads

使用車輛

截至2016年11月,紐約地鐵系統共有6,712節車廂[j],一般而言,紐約地鐵列車由8至11節車廂組成,不過接駁線的列車最少僅有兩節,整列列車長度從150至600英尺(46至183米)不等[156]。

整個系統維持兩種不同的車廂編組,一種用於A分部路線,另一種則用於B分部路線[157]。A分部使用的車輛寬約8英尺9英寸(2.67米)、長約51英尺4英寸(15.65米);B分部使用的車輛寬約10英尺(3.05米),長度則為60英尺6英寸(18.44米)或75英尺(22.86米)[158]。由於BMT東區路線的轉彎半徑過小,最小僅為175英尺(53米)[159],因此75英尺長的車廂無法在這些路線上正常行駛[159][160]。

自1948年起,紐約市開始為IND和其他路線購買新列車車廂,這些車輛以“R”字母開頭加上一個數字來編號,例如:R32[157],這個數字代表列車購買時的合約編號[161]。合約編號相近的車型(如:R1至R9、R26至R29、或R143至R179)雖然可能由不同製造商生產,但在設計上可能大致相同[162]。

從2000年至2024年間,R142、R142A、R143、R160、R179、R188和R211型列車陸續投入營運[163][164]。由於這些列車具備資訊顯示螢幕、預錄列車廣播及支援通訊式列車控制(CBTC)等現代化功能,因此統稱為新技術列車(NTTs)[164][165]。

根據2017至2020年的大都會運輸署財務計畫,有600輛地鐵車廂將加裝電子顯示屏,以改善乘客體驗[166]。

Remove ads

車費

乘客只需支付一次單一票價即可進入地鐵系統,並可在不額外付費的情況下自由換乘其他列車,直到他們通過閘門離開車站為止。無論乘客的搭乘距離或時間長短,票價為統一費率,因此乘客在進入地鐵系統時必須刷都会卡,或在OMNY感應器上感應非接觸式信用卡、金融卡或智慧型手機,但離開時不需要再次感應或刷卡[167]。

截至2023年8月[update],幾乎所有車資都是透過MetroCard或OMNY支付[168],基本票價為2.90美元,乘客可以使用大多數信用卡或金融卡在OMNY讀卡器上支付,也可以使用可重複使用的都会卡[167]或一次性車票付款。另外MTA亦提供7天票與30天票的無限次乘車方案,可大幅降低平均每次搭乘的費用[169],而長者與身心障礙者可享有優惠票價[19][170]。

自1951年起,也就是位於布魯克林下城傑伊街370號的建築物啟用時,地鐵車費集中儲存在那裡的金庫中,該建築當時為紐約市交通局的總部[171],且靠近所有三個地鐵分部(IRT、BMT和IND),因此是透過運鈔列車收取車費(包括代幣和現金)的便利地點,而地鐵站的通道(包括IND傑伊街車站的一扇可見的門)亦可通往大樓地下室的貨幣分類室[172][173]。2006年起,這些運鈔列車被裝甲運鈔車取代[172][173][174]。

1993年6月,紐約地鐵引入一種名為「都会卡」的票務系統,讓乘客可以使用已儲值的磁條卡,儲值金額等同於在地鐵站售票亭或自動售票機支付的金額[175]。1997年,都会卡系統升級,允許乘客在兩小時內免費轉乘地鐵與公車;到2001年,又新增數個僅限都会卡使用的地鐵站轉乘優惠[176][177]。1998年隨著都会卡無限次搭乘方案的推出,紐約市交通系統成為美國除舊金山灣區捷運(BART)之外最後一個推出無限次乘坐公車和快速交通卡的主要交通系統[178]。截至2024年[update],都会卡的退役日期尚未定案[179]。

2017年10月23日,大都會運輸署宣布將逐步淘汰都会卡,取而代之的是聖地牙哥Cubic Transportation Systems開發的非接觸式票價支付系統「OMNY」,可使用Apple Pay、Google Pay、具有近場通訊技術的金融卡/信用卡或無線射频识别卡支付票價[180][181]。截至2020年12月31日,OMNY已在所有大都會運輸署的公車和地鐵站提供服務[182]。

現代化

自20世紀末以來,大都會運輸署啟動多項維護和改善地鐵計畫。1990年代,大都會運輸署開始將BMT卡納西線改造為通訊式列車控制系統,並採用移動閉塞號誌系統,允許更多列車使用軌道,從而提高客運能力[183],測試成功後,大都會運輸署在2000年代和2010年代將自動化計畫擴展至其他線路[184][185]。作為另一個項目「FASTRACK」的一部分,MTA於2012年開始在工作日夜間關閉部分線路,以便工人清潔這些線路而不受列車運行的阻礙[186],在注意到FASTRACK項目與先前的服務轉移相比更有效率後,於第二年擴展到曼哈頓以外地區[187]。2015年,大都會運輸署宣布一項廣泛改進計劃,並作為2015-2019年資本計劃的一部分,根據“車站升級計劃”,30座車站將進行大規模重建,而全新R211型地鐵車廂將能夠容納更多乘客[188][189]。

大都會運輸署也啟動一些改善乘客便利設施計畫,截至2011年底,除服務7 與<7> 線列車的IRT法拉盛線之外,大都會運輸署已在大多數A分部車站和BMT卡納西線(L 線列車)增設列車到站倒數器,以便這些線路的乘客能夠通過實時數據查看列車到站時間[190],不過B分部和法拉盛線的類似倒數器設置計畫被推遲[191]至2016年,全新藍牙時鐘系統測試成功為止[192]。從2011年開始,大都會運輸署也啟動求助點(Help Point)服務,用於緊急呼叫援助或是獲得車站工作人員的協助[193],當這個項目被認為成功之後,大都會運輸署隨後在所有車站都設置求助點[194]。互動式觸控螢幕「On The Go! Travel Station」資訊亭於2011年開始安裝[195],提供車站諮詢、行程和時刻表,該項目在試辦成功後將其擴展到其他車站[196]。車站內的手機和無線通訊於2011年首次安裝,並作為另一項試辦項目的一部分[197],由於乘客的積極反饋,該服務也擴展到整個系統[194]。最後,2006年和2010年在幾個地鐵站進行的信用卡付款測試[198][199]也促成使用非接觸式支付來取代老化的都会卡的提議[200]。

列車安全與維安

號誌系統在一個世紀的運作中不斷發展,大都會運輸署也混合使用新舊系統。大多數線路使用區間閉塞信號系統,但少數線路也正在改造通訊式列車控制(CBTC),該系統允許列車在無需列車操作員幹預的情況下運行[201][202]。

目前紐約地鐵系統採用自動閉塞號誌、固定式路邊號誌和自動列車停車裝置,確保整個系統的列車安全運作[202]。自第一條路線開通以來,大部分都採用區間閉塞訊號,目前號誌系統的許多部分都是在1930年代至1960年代之間安裝的。這些號誌燈的工作原理是阻止列車進入已被其他列車佔用「區間」。通常,區間閉塞長度為1,000英尺(300米)[203]。紅綠燈顯示某個區塊是否已佔用或空閒,列車的最高速度取決於前方有多少個空置區塊,號誌燈不顯示列車速度,也不顯示列車在區塊中的位置[204][205]。

所有顯示「停止」的號誌燈都會使地鐵列車機制停止,為確保列車安全有效地停靠,在列車完全通過之前,不得將路邊的跳閘裝置移至跳閘(「停止」)位置[203][206]。

在1990年代末到2000年代早期,大都會運輸署透過安裝CBTC開始實現地鐵自動化,CBTC是對固定閉塞號誌系統的輔助而非替代,允許列車以更緊密的間隔運行,並將班距縮短。L 線列車運行的BMT卡納西線因為是獨立線路,不與其他線路聯運,因此被選為新系統試辦對象,而CBTC於2009年2月投入營運[207]。由於運量意外增加,因此大都會運輸署增購車廂,並將服務班次從每小時15班增加到26班,這一成就超出區間閉塞系統的負荷[208],這項專案砸了3.4億美元[203]。

當BMT卡納西線成功實施自動化運轉後,7 與<7> 線列車運行的IRT法拉盛線就成為第二條將安裝CBTC系統的紐約地鐵路線[209]。這項工程預估花費14億美元[210],於2018年11月完成[211]:11–12。到2018年,大都會運輸署也正在IND皇后大道線(E,F,<F>,M,與R 線)和IND卡尔弗线(F,<F>,與G 線)等其他幾條路線上安裝CBTC[211],其中皇后大道線全線裝設CBTC的經費預估超過9億美元[212],於2022年完成[166]。2015-2019年資本計畫也為IND第八大道線的CBTC安裝計畫提供資金[213],並且截至2022年[update],IND跨城線[214]和IND富爾頓街線也將配備CBTC號誌系統[215],屆時CBTC的廣泛安裝也包括改造許多較新的地鐵車廂和更換較舊的車廂[216]。

最終,大都會運輸署計劃將更大範圍的線路自動化,採用單人列車運行(OPTO)與CBTC結合方式,依照目前的安裝速度,CBTC的安裝將耗資200億美元,預計耗時175年才全面完成[203]。IRT法拉盛線使用建成時安裝的號誌系統,每小時運行近30班次,但在安裝CBTC後,每小時可額外運行兩班次[217]。2018年3月,紐約市公共運輸局董事長安迪·拜福德宣布啟動一項新計畫,將現有營運路線全面改成CBTC號誌系統,這項計劃僅需10至15年,不像之前的計畫預計需要40年[218][219]。

紐約地鐵使用稱為自動列車監控 (ATS) 的系統對A分部列車進行調度和路線規劃[220],不過法拉盛線和7 與<7> 服務列車沒有安裝ATS[220]。ATS允許營運控制中心(OCC)的調度員即時查看列車的位置,以及每列列車是否提前或晚點運行[220],當列車營運中斷導致班次延誤時,調度員可以暫停列車以進行連接、改變列車路線或安排短途列車,以提供更好的服務[220]。

儘管有號誌系統,但自1918年起,已發生至少64宗重大營運事故,當時一列開往南碼頭的列車與停在布朗克斯IRT白原路線傑克遜大道車站附近的兩列火車相撞[221]。曾經有數起事故發生,都是由於「按鍵運行」的信號操作方式,允許列車司機闖越紅燈,造成與前面的地鐵列車發生追尾。最致命的事故是發生在1918年11月1日的馬爾博恩街慘案,地點位於布魯克林,當時的BRT布萊頓線展望公園車站附近的法烈布殊大道、海洋大道和馬爾博恩街(現為帝國大道)交叉口下方,造成93人死亡[222]。後續再次發生包括1995年威廉斯堡大橋列車相撞事故在內的嚴重事故後,就在紐約地鐵系統安裝定時訊號,導致整個系統的速度降低,而脫軌等事故也是由於鐵軌和列車本身等設備損壞造成的[221]。

紐約地鐵死亡事故中有一部分是跳向駛來的火車了結性命。1990年至2003年間,全市共發生7,394宗自殺事件,其中與地鐵有關的自殺事件就有343宗(佔4.6%),儘管總體自殺人數有所下降,但與地鐵有關的自殺事件卻增加30%[223]。

由於2013年火車撞人事件增多[224],大都會運輸署於2013年末到2014年初啟動一項測試計劃,安裝四個系統並製定策略以減少火車撞人事件的發生,另外也安裝閉路電視攝影機、橫跨軌道的雷射束網、通過軌道傳輸的無線電頻率以及聚焦於車站軌道的熱成像攝影機[225],隨後測試非常成功,2015-2019年資本計畫包括全系統的類似安裝[226]。

大都會運輸署也表示有興趣啟動安裝月台門的試辦計畫[227],其中紐約地鐵一些規劃中車站可能都會安裝月台幕門,包括未來的第二大道地鐵車站[228]。2017年10月,大都會運輸署宣布作為試辦計畫的一部分,第三大道車站將在2019-2020年14街隧道關閉期間重新安裝屏蔽門[229]。2018年,用於月台門試辦計畫的3,000萬美元資金被轉用於另一個計畫[230]。在一系列事件發生後,大都會運輸署於2022年2月宣佈在三個車站實施另一項PSD試辦計劃,分別是時報廣場車站的7 與<7> 線月台、蘇特芬林蔭路-阿徹大道-JFK機場車站的E 線月台、以及第三大道車站[231]。然而,月台門存在諸多挑戰,包括一些地鐵線路使用多種車型營運,各自的車門無法互相對齊[232],另外許多月台邊緣的強度不足以承受月台門的額外重量,因此如果要安裝,需要進行大規模改造[232]。

犯罪率各不相同,但從1990年代到2014年呈下降趨勢[233],為了打擊犯罪,多年來政府採取了各種措施,包括開展「看到什麼就通報」活動[233],以及從2016年開始,禁止在地鐵系統中犯罪的人在一定時間內進入地鐵系統[234]。

1985年7月,紐約市公民犯罪委員會發布一項研究顯示,乘客因為擔心頻繁發生的搶劫事件和整體糟糕的環境而放棄搭乘地鐵[235]。1993年,地鐵和城市犯罪率均有所下降,這是全市犯罪率下降的一部分[236]。迈克尔·布隆伯格在2004年11月的新聞稿中表示:“如今,地鐵系統比我們近40年前開始統計地鐵犯罪統計數據以來的任何時候都要安全。[237]”儘管從2019到2022年,乘客人數減少40%,但系統中的犯罪案件數大致保持不變,這促使乘客對犯罪率上升表示擔憂[238][239]。2021年,地鐵共發生8宗謀殺案,為25年來年度謀殺案總數之最[240],截至2022年10月,僅當年就有9人被謀殺[241][242]。

儘管大規模襲擊相對罕見,但地鐵系統曾遭受一些此類襲擊[243]。2017年12月11日,時代廣場-42街車站發生爆炸未遂事件,造成包括攻擊者在內共四人受傷[244]。2022年4月12日,N線列車發生槍擊事件,造成10人中槍,其中29人受傷[245]。自2025年1月開始,從晚上9點到隔日清晨5點,兩名紐約警察局的警官對每個班次進行巡邏,每當列車進站時,警察都會從一班次巡邏到另一班次[246][247]。

2001年九一一襲擊事件發生後,大都會運輸署對任何人在系統內拍照或錄影都極為謹慎,並在2004年6月左右的一場會議上提議禁止一切拍照和錄音[248],由於這項提議引發公眾和民權組織強烈反彈,造成該行為準則被取消。2004年11月,大都會運輸署再次將該項規定提交審批,但再次遭到拒絕[249],儘管如此,許多警察和交通運輸工作人員仍然會對拍照或錄影的人進行對抗或騷擾[250]。2009年4月3日,紐約市警察局向警員發出指令,規定只要沒有伴隨可疑活動,在地鐵系統內拍照是合法的[251]。截至2021年[update],根據大都會運輸署的行為規則、限制區域和活動部分規定,任何人都可以拍照或錄製影片,但不得使用燈光、反光板或三腳架等工具[252]。

2005年7月22日,為因應倫敦爆炸事件,紐約市警察局實施一項新政策,對接近旋轉柵門的乘客的行李進行隨機搜查。紐約市警察局聲稱,在實際進行搜索時不會進行任何形式的種族歧視。紐約警察局受到一些團體的抨擊,他們聲稱沒有任何形式威脅評估的純粹隨機搜查是無效的。紐約公民自由聯盟執行董事唐娜‧利伯曼表示:「紐約市警察局的行李搜查政策史無前例,既違法又無效。警方必須積極維護公共交通安全。但我們對恐怖主義的真正擔憂,並不能成為紐約警察局對數百萬無辜民眾進行毫無嫌疑的搜查的理由。這種搜查無法識別任何試圖參與恐怖活動的人,也不太可能對恐怖活動產生任何有意義的嚇阻作用。[253]」在「麥克韋德訴凱利」案中,美国联邦第二巡回上诉法院維持了搜索判決[254]。2008年4月11日,大都會運輸署接收一輛費拉拉消防車危險物品緊急救援車,於三天後投入使用,並用於應對化學或生物恐怖攻擊[255]。納吉布拉·扎齊等人於2009年9月被捕,並於2010年承認參與基地組織對紐約地鐵系統實施自殺式爆炸的計劃[256][257]。

挑戰

2009年,大都會運輸署面臨12億美元的預算赤字[258],不僅導致在2008到2010年間的票價上漲三次[259],也造成部分時段開行的V、W等路線服務取消。由於人手不足,其他幾條路線服務也進行調整,N線在曼哈頓改為全時段慢車服務,有別於2010年之前為週末慢車/平日快車,而Q線則在工作日向北延駛九站至阿斯托利亞-迪特馬斯林蔭路,這兩條路線均用於取代已停駛的W線。M線與V線合併後,在平日途經克里斯蒂街聯絡線、IND第六大道線和IND皇后大道線前往森林小丘-71大道車站,而不是經由BMT第四大道線和BMT西城線前往海灣公園道車站。G線服務全時段截短至法庭廣場車站。11條路線的施工時間拉長,而7條路線的非尖峰時段服務時間也延長[260]。

2017年6月,在發生一系列脫軌[261][262]、軌道起火[263][264]和過度擁擠事件[263][265]後,紐約州州長安德鲁·科莫簽署一項行政命令,宣布紐約地鐵進入緊急狀態[266]。2017年6月27日,一班A線列車在125街車站發生脫軌事故,不僅造成39人受傷[267][268],也造成現場軌道和號誌系統毀損[261]而起火[261][269]。2017年7月21日,一班南行Q線列車的第二組車輪在布萊頓海灘車站附近脫軌,由於車廂維護不當[270][271],造成9人受傷[262]。為了要解決紐約地鐵系統的問題,大都會運輸署在6月28日正式宣布舉辦“天才交通挑戰賽”(Genius Transit Challenge),參賽者可以提交改良號誌系統、通訊基礎設施或地鐵車輛的想法[272][273]。

2017年7月25日,大都會運輸署執行長喬·洛塔宣布了一項分兩階段、耗資90億美元的紐約地鐵行動計劃,旨在穩定地鐵系統並防止系統持續衰退[274][275][276][277]。第一階段斥資8.36億美元,去改善包括號誌和軌道維護、車輛可靠性、系統安全和清潔、客戶溝通和關鍵管理組等五類措施;至於耗資80億美元的第二階段計畫將實施「天才交通挑戰賽」的獲勝方案,並解決更普遍的問題[275][276][277],因此在2018年3月對外公布「天才交通挑戰賽」的六個優選方案[278]。

2017年10月,紐約市審計長斯科特·斯特林格發布一項分析顯示,地鐵延誤造成的損失可能高達每年3.89億美元、2.431億美元或1.702億美元,具體取決於延誤時間的長短[279]。2017年11月,《紐約時報》發表對這場危機的調查報導,並發現是因為民主黨和共和黨的地方和州政客做出不合理的財務決策而造成的,根據《紐約時報》報導,這些決定包括超支、向工會和利益集團支付過高的費用、宣傳表面的改善項目而忽視更重要的基礎設施、以及同意高息貸款,如果沒有這些政客的其他幹預,這些貸款本來是不必要的。此時,地鐵的65%平均準點率是所有主要城市交通系統中最低的,每條非接駁地鐵線的準點率在過去十年中都有所下降[280]。緊急狀態於2021年6月30日結束,先前已延長49次[281]。截至October 2021年[update],所有營運路線的準點率為80.6%[282],而2020年代初地鐵可靠性下降和服務削減的原因是該機構長期管理不善,以及前州長安德鲁·科莫執政期間實施的失敗的重組計劃[283]。

根據紐約市交通管理局公佈的數據,多條地鐵路線的列車發車頻率和乘客數量已達到營運極限。到2007年為止,E、L和除42街接駁線之外的所有A分部列車服務都超出容量,N線部分服務也是如此[284][285]。2013年4月,《紐約雜誌》報道稱,地鐵系統比過去66年更加擁擠[286]。2014年,地鐵系統已有29天超過日均客運量600萬人次,預計2015年也將有55天達到同樣的客運量水準;相較之下,2013年的地鐵日均客運量從未達到600萬人次[287]。尤其是IRT萊辛頓大道線和IND皇后大道線的快車服務,以高峰時段滿載運行而聞名[284][288]。長島鐵路東城通道計畫於2023年1月開通[289],預計將為地鐵萊辛頓大道線一帶來更多通勤者[290][291]。第二大道地鐵的建造是為了減輕地鐵萊辛頓大道線(4,5,6,與<6> 線)的運輸壓力,預計可運送22.5萬名乘客[216]。2020年紐約市爆發新冠疫情後,客運量大幅下降,儘管這些路線服務仍然些許擁擠,在高峰時段不再那麼擁擠[292]。

截至2016年初,因過度擁擠導致的延誤次數每月高達2萬次,為2012年的四倍,且列車過度擁擠導致攻擊事件增多。由於月台空間較小,更多的乘客被迫站在月台邊緣,增加乘客跌落到軌道的風險,因此大都會運輸署正考慮在甘迺迪國際機場捷運車站月台安裝月台幕門,以防止乘客跌落到軌道上[293]。隨著被推落軌道的人數增加,自2022年2月起,計劃在三個車站安裝月台幕門[231][294]。

大都會運輸署試圖透過升級部分路線的號誌系統,採用通訊式列車控制來緩解列車擁擠問題[295]。IRT法拉盛線的CBTC安裝預計將提高7 與<7> 線列車的每小時列車發車頻率,但對於其他擁擠路線而言,這要到稍後才能得到緩解[166]。尖峰時段過於擁擠的L 線列車已經啟用CBTC系統運營[296],使L線的行車時間減少了3%[216]。即使有了CBTC系統,潛在的務增幅也有限,為了進一步增加L線服務,需要升級電力系統,並在其曼哈頓端點站第八大道車站增加L線的掉頭空間[109]。

由於乘客人數增加,大都會運輸署盡可能嘗試增加運力,特別是在晚間時段增加班次,這種成長可能跟不上地鐵客運量的成長[293][297][298]。有些路線在尖峰時段可以加開列車,但地鐵車廂數量太少,無法運行加開的服務[109]。

作為R211型地鐵車輛訂單的一部分,大都會運輸署計劃測試一列由20輛開放式通道實驗原型車組成的列車,透過利用車廂之間的空間,將容量提高10%。該訂單可能會擴大到包括最多750輛開放式通道車廂[299][300][301]。

大都會運輸署也在一些服務上測試一些較小的想法,從2015年底開始,F、6、7線列車上部署100名月台調度員,負責在早高峰期間管理擁擠列車上的客流,在總共有129名這樣的工作人員當中,亦回答乘客關於地鐵方向的問題,而不是由列車長來回答,導致列車延誤[302][303][304][305]。2017年初,測試範圍擴大至下午尖峰時段,增加月台調度員35名.[166][306]。同年11月,140名月台調度員和90名列車長都獲得iPhone 6S,以便接收地鐵中斷通知並告知乘客[307]。地鐵警衛是月台管制員的前身,最早在經濟大蕭條和第二次世界大戰期間實施[293]。

2和5線列車正在測試縮短版「下一站」(next stop)廣播,在萊辛頓大道線的大中央-42街車站、51街車站和86街車站月台上,試行「讓開」(step aside)標誌,提醒上車乘客讓下車乘客先下車[305][308],此外也將安裝攝像頭,以便讓大都會運輸署觀察乘客擁擠情況[216][309][310]。

在倫敦地鐵等系統中,當車站過於擁擠時,就會直接關閉車站;而大都會運輸署發言人凱文·奧爾蒂斯表示,目前還沒有必要採取這種限制措施[293]。

地鐵系統的服務偶爾會因暴雨引起的洪水而中斷[311],雨水會干擾地鐵訊號,甚至需要關閉電氣化第三軌,因此每天當沒有下雨的時候,大都會運輸署會輸送1300萬加侖(約4700萬公升)的水[312],而泵浦和排水系統可以處理每小時1.75英寸(44毫米)的降雨量[312][313]:10。自1992年以來,已撥款3.57億美元用於改善269個泵房,截至2007年8月,已撥款1.15億美元用於升級其餘18個泵房[314]。

儘管這些問題已獲改善,但交通系統仍面臨洪水問題,2007年8月8日,一小時內降雨量超過3英寸(76毫米),地鐵系統被淹,導致幾乎所有地鐵服務都無法使用或嚴重中斷,並造成上午高峰時段服務停止[315]。2021年9月1日,颶風艾達造成每小時降雨量3至5英寸(76至127毫米),導致整個地鐵系統暫停服務[316]。

作為一項耗資1.3億美元、預計為期18個月的項目之一部分,大都會運輸署於2008年9月開始安裝新的地鐵格柵,以防止雨水溢入地鐵系統,這些金屬結構是在建築公司的幫助下設計的,旨在成為一件公共藝術品,放置在現有的格柵頂部,並帶有3至4-英寸(76至102-毫米)的套管,以防止碎片和雨水淹沒地鐵。這些支架將首先安裝在水文學家認定三個最容易發生洪水的地區,分別是牙買加、翠貝卡和上西城。每個社區都有各自獨特的設計,有些社區的甲板呈波浪狀,高度逐漸增加,並設有座位(如牙買加),其他社區的甲板則較為平坦,設有座位和自行車架[317][318][319]。

2012年10月,颶風桑迪對紐約市造成嚴重破壞,多條地鐵隧道被洪水淹沒,風暴過後兩天,紐約地鐵恢復有限服務,並在五天內達到 80%載客量,而一些基礎設施需要數年時間才能修復。風暴過後一年,大都會運輸署發言人凱文·奧爾蒂斯表示:“就我們在整個系統中看到的損害程度而言,這是前所未有的。[320][321]”這場風暴淹沒了地鐵系統14條跨河隧道中的9條、多條地鐵線路和數個地鐵站場,並徹底摧毀IND洛克威线的一部分和南碼頭終點站的大部分,重建需要對多條線路和隧道進行部分或全部關閉[322]。2021年9月颶風艾達[323]和2023年9月熱帶風暴奧菲莉亞過後也發生嚴重洪災[324]。

2011年以前,因為交通罷工事件和停電等影響而使地鐵服務全面中止,罷工事件分別發生在1966年1月1–13日[325]、1980年4月1–11日[326]以及2005年12月20–22日[327],停電事件分別發生在1965年11月9–10日[328]、1977年7月13–14日[329]以及2003年8月14–16日[330]。

2011年8月27日,由於颶風艾琳來襲,大都會運輸署預測軌道和隧道將遭遇嚴重洪水,因此於中午暫停地鐵服務,成為紐約地鐵營運史上第一次因為天氣因素而停止服務[331],後於8月29日恢復營運[332][333]。

2012年10月29日,在颶風桑迪侵襲前,政府下令全面關閉[321],地鐵、長島鐵路和大都會北方鐵路的所有服務於晚上7點逐步關閉,以保護乘客、員工和設備免受即將到來的風暴侵襲[334],這場風暴對整個系統造成嚴重破壞,尤其是IND洛克威线霍華德海灘-JFK機場車站和洛克威半島哈默爾斯懷之間的許多路段遭到嚴重破壞,使這條路線基本上與系統的其他部分隔絕[335][336],因此紐約市交通局指派卡車將20輛R32型地鐵車廂運送到該路線以提供一些臨時服務(暫時指定為H線)[337][338][339]。此外,該系統位於東河下方的幾條隧道也被風暴潮淹沒[340],南碼頭車站遭受嚴重水災,直到2013年4月4日利用2009年停止服務的迴圈月台恢復營運[341][342],而端點站軌道直到2017年6月才恢復營運[343][344][345][346]。

自2015年以來,已發生過數次因暴風雪導致地鐵停駛的情況。2015年1月26日,紐約州州長安德鲁·科莫考慮到這時候的東北暴風雪預測在紐約市降下20至30英寸(51至76厘米)厚的大雪而再次下令全面關閉地鐵服務,成為該系統營運史上首次因降雪而下令暫停服務[347],隨後在隔日恢復部分路段營運[348][349]。一些居民認為東北大雪給紐約市帶來的降雪量比最初預期來得少,尤其在中央公園的降雪量僅為9.8英寸(25厘米),因此批評因下雪而關閉地鐵系統的決定[350][351]。針對隨後的暴風雪,大都會運輸署發布冬季僅限地下段營運的地鐵服務措施,實施期間將所有地上車站關閉,使所有地上服務將會暫停,儘管125街車站也跟著關閉,但1號線列車依然在地面以上運行,只不過會過站不停,而地下段服務將繼續運營,但少數車站因靠近地上部分而關閉[352]。這項措施於2016年1月23日正值2016年1月美國暴風雪期間首次使用[353],後於2017年3月14日適逢2017年3月東北暴風雪期間再次實施[354]。2020年8月4日,受熱帶風暴伊薩亞斯帶來的強風影響,地面以上車站服務暫停[355]。

自2020年5月6日開始,因受2019冠狀病毒病紐約市疫情影響,地鐵車站於每日凌晨1點到5點關閉做清潔和消毒[356][357],儘管如此,仍有500多列列車每20分鐘運行一班,但僅搭載交通工人和緊急救援人員,由於系統內沒有足夠的空間來同時容納所有列車,而且也為了能夠在凌晨5點高峰開始時輕鬆恢復服務,因此列車只能繼續運行[358]。2021年2月,深夜關閉時段縮短至凌晨2點至4點之間[359][360],2021年5月,科莫宣布將於5月17日起恢復24小時服務[361][362],因此成為地鐵史上最長沒有24小時營業的時間[363]。

-

2014年暴風雪期間的除雪作業

-

2019冠狀病毒病疫情期間關閉的旋轉閘機

-

颶風伊薩亞斯侵襲期間倒下的樹

紐約地鐵系統中常年堆積垃圾,尤其是骯髒的火車和月台以及塗鴉在1970年代和1980年代是一個嚴重的問題,雖然此後情況有所改善,但2010年的預算危機導致100多名清潔人員失業,並威脅到垃圾清理工作的發展[364][365]。每天,大都會運輸署會從3,500個垃圾桶中清除40噸垃圾[366]。

紐約地鐵系統老鼠氾濫[367],有時人們會在月台上看到老鼠[368],而且經常可以看到老鼠在鐵軌上扔的垃圾中尋找食物,人們認為它們會對健康造成危害,而且在極少數情況下還會咬人[369],因鼠患而臭名昭著的地鐵站包括錢伯斯街車站、傑伊街-都會科技車站、西四街車站、泉街車站和145街車站[370]。

數十年來,人們一直試圖消滅或減少紐約地鐵系統中的老鼠數量,但最終都失敗了。2009年3月,紐約市交通管理局宣布一系列害蟲防治策略的改變,包括新的毒藥配方和實驗陷阱設計[371]。2011年10月,他們宣布一項新措施,包括清理25個地鐵站及其垃圾存放室,以便能清除鼠患[372]。同月,大都會運輸署宣布一項試辦計劃,旨在透過移除地鐵月台上的所有垃圾桶來減少地鐵垃圾量,因此在第八街-紐約大學車站和法拉盛-緬街車站進行試驗[373]。截至2016年3月,由於該計劃的成功,BMT牙買加線、BMT默特爾大道線沿線車站以及其他各個車站的垃圾桶均已移除[374],不過在2017年3月因計畫失敗而告吹[375]。

用於清除軌道上垃圾的舊式真空火車效率低下,而且經常發生故障[374]。Travel Math在2016年進行的一項研究表明,根據活菌細胞數量,紐約地鐵被列為全美最髒的地鐵系統[376]。2016年8月,大都會運輸署宣布啟動“軌道清掃行動”,旨在大幅減少軌道和地鐵環境中垃圾量,此舉預計將減少軌道火災和火車延誤。作為計畫的一部分,車站軌道清潔的頻率將會增加,每兩週將清潔94個車站,高於先前每兩週清潔34個車站的頻率[366]。2016年9月12日,大都會運輸署啟動為期兩週的全系統密集清潔工作[377],於2018年和2019年交付幾列真空列車[378],而此次行動還計劃引進27輛新垃圾車[379]。

-

1970年代末期典型的地鐵車廂外觀

-

防範老鼠措施告示

-

車站垃圾桶移除計劃告示

紐約地鐵車輛產生的噪音等級很高,超過世界衛生組織和美國環保署制定的標準[380]。2006年,哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院發現地鐵車廂內的噪音等級平均為95分貝(dB),月台上的噪音等級平均為94分貝[380],每天暴露在這種強度的噪音中哪怕只有30分鐘也會導致聽力損失[380],且在每10個車站月台當中就有一個月台的噪音超過100分貝[380]。根據世界衛生組織和美國環保署的指導方針,該等級的噪音暴露時間限制為1.5分鐘[380]。哥倫比亞大學和華盛頓大學隨後研究發現,地鐵的平均噪音等級(80.4分貝)高於通勤列車包括紐新港務局過哈德遜河捷運(PATH,79.4分貝)、大都會北方鐵路(75.1分貝)和長島鐵路(LIRR,74.9分貝)[381],由於分貝標度是對數標度,因此95分貝的聲音比85分貝的聲音強度高10倍,也比75分貝的聲音強度高100倍,依此類推[381],而在第二項研究中,地鐵噪音的最高值達到102.1分貝[381]。

針對第二大道地鐵建設,大都會運輸署與工程承包商奧雅納合作,努力降低車站的噪音等級。為了降低從第二大道地鐵開始的所有未來新建車站的噪音,大都會運輸署正在投資低振動軌道,使用包裹在混凝土覆蓋的橡膠和氯丁橡膠墊中的枕木,並安裝的連續焊接軌道來降低火車車輪發出的噪音。即將發生的最大改變是車站的設計,目前的車站是用瓷磚和石頭建造的,這些瓷磚和石頭會將聲音反射到各處,而較新的車站的天花板則會舖有吸水玻璃纖維或礦棉,這樣可以將聲音引向列車而不是月台,屆時列車噪音減小,月台廣播可以聽得更清楚。透過在月台上間隔一定距離放置揚聲器並調整角度,使乘客能夠聽到更加清晰的廣播,而第二大道地鐵是首批測試技術的車站[382]。

公共關係和文化影響

紐約地鐵是快閃表演的熱門地點,表演時不需要許可證,但需要遵守一定的行為準則[383]。一些街頭藝人隸屬於大都會運輸署藝術與設計計畫「紐約下的音樂」(MUNY),自1987年以來,大都會運輸署一直贊助「紐約下的音樂」項目[384],街頭藝人透過競爭性比賽,最終被分配到人流量較大的地點。每年,都會審查申請,選出大約70名符合條件的表演者並聯繫他們參加為期一天的現場試鏡[385]。

從1941到1976年,交通委員會/紐約市交通局贊助「地鐵小姐」宣傳活動[386]。在音樂劇《錦城春色》中,角色「旋轉門小姐」(Miss Turnstiles)的原型是「地鐵小姐」活動[387][388]。2004年,這項活動以「地鐵小姐」的名義重新啟動,為期一年,並作為百年慶典的一部分。這項每月一次的活動包括在地鐵車廂內的標語牌上張貼獲獎者的照片和個人簡介,包括莫娜·弗里曼和紐約市著名餐館老闆艾倫·古德曼,本次比賽的獲勝者是來自晨邊高地的女演員卡洛琳·桑切斯·伯納特[389]。

地鐵大戰是指紐約市球隊之間的任何系列棒球比賽,讓對手球隊只需使用地鐵系統即可前往比賽場地。地鐵大戰是紐約長期使用的術語,可以追溯到1940年代和1950年代布魯克林道奇隊或紐約巨人隊與紐約洋基隊之間的系列賽。如今,這個術語用來描述洋基隊和紐約大都會隊之間的競爭。在2000年世界大賽期間,4號線列車(途經洋基體育場)車廂被漆成洋基隊的顏色,而7號線列車(途經謝亞球場)車廂則漆成大都會隊的顏色[390]。

2003年起,大都會運輸署在每年11月感恩節過後至12月聖誕節前的每個星期日服務假日懷舊列車,不過在2011和2023年則是辦在星期六[391]。這列火車由R1-9車隊的老式車廂組成,由鐵路保護公司和紐約交通博物館共同保存。到2017年為止,這班列車途經IND第六大道線和IND皇后大道線,在曼哈頓第二大道車站和皇后區皇后廣場車站之間各站停車,在2017年,這班列車途經新開通的第二大道地鐵,並行駛第二大道車站和96街車站區間[392]。2018年起,北行終點站設定在145街車站,但2024年活動則是以96街–第二大道車站作為北行終點站[393]。

合約中通常使用的車廂編號(和建造年份)包括R1型100(建造於1930年)、R1型103(1930年)、R1型381(1931年)、R4型401(1932年)、R4型484(1932年)——1946年添加Bulls Eye照明和測試PA系統、R6-3型1000(1935年)、R6-1型1300(1937年)、R7A型1575(1938年)——1947年重建為R10地鐵車廂的原型,以及R9型1802(1940年)[394]。

2008年起,大都會運輸署已在42街接駁線車輛上試辦全列車彩繪。在全列車彩繪中,廣告完全覆蓋列車的內部和外部,而其他路線的列車通常僅在列車內的看板展示廣告[395][396]。雖然大多數廣告都受到好評,但也有少數廣告引起了爭議。被撤回爭議較大的彩繪列車案包括出現一面納粹旗幟的2015年電視劇《高堡奇人》的廣告[397][398],以及在其中一列穿梭列車和一半座位上都貼滿對紐約NBA球隊紐約尼克斯隊負面言論的FOX體育1台廣告[399][400]。

其他路線已被限制地實施全線列車繞行,舉例來說,2010年於6號線一列R142A型列車編組繪上目標百貨廣告[401],2014年於F線列車繪上捷豹F-Type廣告[402][403]。其中一些彩繪列車廣告也引起爭議,例如2015年Lane Bryant彩繪列車,在列車車廂外部展示內衣模特兒[404]。

紐約地鐵系統在六月張貼以驕傲為主題的海報來紀念驕傲月[405],大都會運輸署在2019年6月為慶祝「石牆暴動50周年–2019年紐約市世界同志遊行」而在地鐵列車上印上彩虹主題的驕傲大遊行標誌,並發行驕傲大遊行主題的都会卡[406]。

自1970年代以來,紐約地鐵系統自塗鴉和標記開始一直是未經授權或游擊藝術的目標,這種藝術形式最初被認為是一種破壞行為,但最終在1980年代,尤其是在1983年紀錄片《Style Wars》上映之後,成為一種權威的類型學。著名流行藝術家凱斯·哈林開始用粉筆在地鐵月台上的空白廣告看板上作畫[407],而布朗克斯美術館在2019-2020年舉辦地鐵塗鴉車廂展覽[408]。

同時也出現了更多當代藝術裝置,2014年,藝術家倫敦·凱伊在L線列車上用針織物包裹金屬手桿,製作毛線轟炸[409]。2019年,藝術家伊恩·卡倫德使用投影機在整個車廂的天花板上展示行駛中的6號線列車上方城市景觀的精確景觀[410]。2021年,插畫家德文羅德里格斯因描繪通勤者的畫作而走紅[411]。

2002年,紐約地鐵開始舉辦「不穿褲子搭地鐵」活動,可讓旅客不必穿褲子搭乘地鐵,這項活動在每年1月舉辦,但從2020年開始因為2019冠狀病毒病疫情而停辦[412]。

參見

註釋

參考資料

延伸閱讀

導航連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads