热门问题

时间线

聊天

视角

谥号

死后称号 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

上古的尧舜禹等称号是谥号的雏形。商朝中后期,谥号开始成体系地被使用。在周朝,根據西周時期青銅器銘文的考古研究,此風俗約於周穆王前後开始出现。謚號通常用於尊稱古代帝王、大臣、學者和貴族;有些名人的諡號由於久經使用,幾乎成為他們的別名,如諸葛忠武侯(諸葛亮)、韓文公(韓愈)、曾文正(曾國藩)、岳武穆(岳飛)等。

帝王的諡號一般是由禮官議定,再經繼位的帝王認可後予以宣佈,臣下的諡號則由朝廷賜予。後期,賜諡權由皇帝包攬,取決於「聖裁」。謚號、諡號二詞古文通用。據中華民國著名家譜學家廖慶六認為,在正體中文使用上,「謚」為一般道士作法事時的隨口表揚,「諡」則為政府機關的榮賜褒揚。[1]

Remove ads

諡法由來

依《逸周書·諡法解》對立諡制度的起源的解釋,将其假托于周初周公旦和太公望所制諡,用以如實反映逝者的生前事跡與功勞[2]。後世諡號之制定遂以諡法為綱。但《逸周書·諡法解》是「蒐羅西周至戰國中期的謚號使用、又將謚字的解釋進行了系統性的歸納,另外還創造出新擬的謚字與謚解。《謚法解》的出現使此後的謚法提供了理論的根據。」[3]

秦始皇統一六國後,因「諡號」的定奪將形成「子議父、臣議君」的局面,故而廢除諡法[4],改而自稱為始皇帝,後世按數字順序稱二世皇帝、三世皇帝……萬世皇帝等[5]。漢代時期諡法又告恢復,至清末止。

後世由於部分諡字在應用上產生變化,固有部分諡法書有其他的諡法解釋,如宋代蘇洵所著的嘉祐諡法,部分解釋了宋代的賜諡標準。

目前對於是諡法的理解,多仰賴於《逸周書·諡法解》的整理,但郭沫若在1932年出版的《金文丛考》中提出质疑。他认为《逸周书》是战国时代的伪书,搜集前代君王的名号,穿凿附会弄出了谥法,造成了许多谥号有多种解释。王國維早於郭沬若撰文硏究諡法之起,它們將諡法之興分別訂於不同時期。王國維認爲諡法起於宗周共懿諸王以後[6];郭沫若則認爲諡法當起於戰國之時[7][8]。王國維更据適簋铭文称穆王、献侯鼎铭文称成王[註 1]等,认为周初诸王如文、武、成、康、昭、穆皆生时称号而非死后之谥[9]。

文、武諡號的排列順序,在後世也產生部分重複情況。由於周文王和周武王開的先例,一個朝代的第一個及第二個國君的諡號經常使用文、武。如魏武帝和魏文帝、晉文帝和晉武帝、魏道武帝、宋武帝、梁武帝和梁简文帝、陈武帝、隋文帝、唐高祖(初諡太武皇帝)和唐太宗(初諡文皇帝)、清太祖(初谥武皇帝)和清太宗(谥文皇帝)。自宋代理学盛行、对汉武帝评价降低之后,“文”字用于皇帝諡號的褒義通常在“武”之上[10]。

种类

谥号用字大致分為下列幾類:

- 上諡,表揚類的諡號,如:「文」表示具有「經緯天地」的才能或「道德博厚」、「勤學好問」的品德;「武」為有開創局面、闢疆拓土等偉業才能配享此號;「壯」、「剛」則為生前戰功彪炳的武將屬之。傳統上,以文、武兩字為最高讚譽。

- 中諡,多為同情類的諡號,如:博昌愍侯夏侯淵和晉愍帝司馬鄴的「愍」表示「在國遭憂」、「在國逢難」;蜀漢懷帝劉禪的「懷」表示「慈仁短折」。

- 下諡,即批評類的諡號,如:隋煬帝的「煬」表示「好內遠禮」,周厲王的「厲」表示「暴慢無親」或不吉利,魯荒王朱檀的「荒」表示「好樂怠政」、「外內從亂」,晉幽公的「幽」表示「壅遏不通」,漢靈帝的「靈」表示「亂而不損」。

- 私諡,始於周末,到漢朝才盛行起來。這是有名望的學者、士大夫死後由其親戚、門生、故吏為之議定的諡號,如陶淵明被親友私諡「靖節先生」,王通被門生私諡「文中子」。

諡法初起時,只有「美諡」、「平諡」,沒有「惡諡」。分善、惡諡號則源自西周共和以後,即周厲王因為暴政「防民之口甚於防川」等被諡為「厲」,另外還有「私諡」。

諡號的選定根據諡法,諡法規定了一些具有固定涵義的字,供確定諡號時選擇。自从汉武帝独尊儒术后,由于帝王之谥皆由其臣其子所议定,因此按照“臣子为君父讳恶”的儒家礼教,帝王谥号很少使用恶谥了。汪守宽《谥法研究》统计,自公元前841年至公元前221年,帝王国君234人中,美谥165人(70.6%),平谥39人(16.6%),恶谥30人(12.8%)。而自公元前209年至公元1911年,帝王国君324人中,美谥290人(89.3%),平谥25人(8%,多为幼年夭折或末代失位的帝王),恶谥仅9人(2.7%)[註 2][11]。

帝王讳用平谥、恶谥之后,导致有些美谥本身的意思并不坏,但被用在遭遇某类特定命运的皇帝身上之後,在后世的意思就改变了;例如「惠」本为美谥,但在汉惠帝以及晋惠帝司馬衷以后,就转为平谥了。还有「献」字用于汉献帝(山阳公),「恭」用於晋恭帝司馬德文(零陵王)、西魏恭帝拓跋廓(宋国公)、隋恭帝楊侑(酅国公)、后周恭帝柴宗訓(郑王)等人身上之后,恭帝、献帝、顺帝等成了失位之君的常用谥号。而这类皇帝諡號如用于皇后、臣属,或者與其他文字並用,則無影射貶低之義,如东晋名臣王導諡「文獻」、唐朝名臣狄仁傑諡「文惠」、宋朝开国功臣赵普谥「忠献」,以及宋太祖孝惠皇后、明宪宗孝惠皇后(明世宗祖母),抑或明朝蜀献王、兴献王等。

再如「昭」字,在战国之前多为恶谥,用于中衰之主,或不得其终者,如周昭王(南征不返)、楚昭王(失国)、鲁昭公(被逐)、齐昭公和晋昭公(国势中落)、晉昭侯和宋前昭公(无道被杀)等。但自战国以后,谥「昭」者多为令主,「昭」字由恶谥转为美谥,但自南北朝後,「昭」字又轉為平諡,用於悼諡壽命不長或不得其终者,如南梁昭明太子(英年早逝),北齊孝昭帝高演(墮馬重傷死,僅在位一年)及唐昭宣帝(被朱溫所弒)。[11]

再如「忠献」,在宋朝本为人臣等级最高的谥号,曾赠予赵普、韩琦等人,然而南宋两任权相秦桧、史弥远先后被赠谥「忠献」,自明代憎嫌此谥号竟不用,仅南明追赠建文朝给事黃叔揚为「忠献」。[註 3]

Remove ads

谥號用字

Remove ads

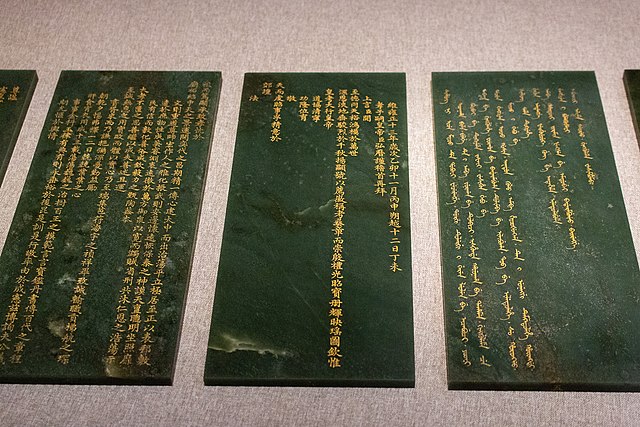

逸周書為周朝留下來的典籍,相傳為周公所作,年代最早的諡法標準,亦多為後世所沿用。

根據東漢蔡邕的著作《帝諡》:

違拂不成曰「隱」,靖民則法曰「皇」,翼善傳聖曰「堯」,仁聖盛明曰「舜」,殘人多壘曰「桀」,殘義損善曰「紂」,慈惠愛親曰「孝」,愛民好與曰「惠」,聖善同文曰「宣」,聲聞宣遠曰「昭」,剋定禍亂曰「武」,聰明睿知曰「獻」,溫柔聖善曰「懿」,布德執義曰「穆」,仁義說民曰「元」,安仁立政曰「神」,布綱治紀曰「平」,亂而不損曰「靈」,保民耆艾曰「明」,辟土有德曰「襄」,貞心大度曰「匡」,大慮慈民曰「定」,知過能改曰「恭」,不生其國曰「聲」,一德不懈曰「簡」,夙興夜寐曰「敬」,清白自守曰「貞」,柔德好眾曰「靖」,安樂治民曰「康」,小心畏忌曰「僖」,中身早折曰「悼」,慈仁和民曰「順」,好勇致力曰「莊」,恭仁短折曰「哀」,在國逢難曰「愍」,名實過爽曰「繆」,壅遏不通曰「幽」,暴虐無親曰「厲」,致志大圖曰「景」,辟土兼國曰「桓」,經緯天地曰「文」,執義揚善曰「懷」,短折不成曰「殤」,去禮遠眾曰「煬」,怠政外交曰「㩦」,治典不敷曰「祈」。

Remove ads

谥法规则

先秦時的諡號以用一個字為常,也有用兩三個字的。用一個字的如:秦穆公、晉文公;用兩三個字的如魏安釐王、魏文惠王、趙孝成王、衛睿聖武公等。

秦始皇廢除諡法。[註 4]

漢代時期恢復諡法,而且這一時期諡法制度也日趨嚴密,朝廷正式設立「大鴻臚」一職,管理王公列侯的諡法。漢代以後,諡號大多為兩個漢字,臣子有爵者(如列侯、關內侯)則諡號會冠在爵位之前:漢文帝劉恆「諡號」全名為孝文皇帝,蕭何諡為文終侯。不過在魏晉南北朝時期,諡號仍然是以一字諡為主,如吳質諡威侯、劉禪諡思公、孫登諡宣太子、賈充諡武公、蕭子顯諡驕子。

唐宋時期為諡法發展時期,諡法一方面成為封建帝王尊大諡以滿足其虛榮心的工具,同時也成為駕馭群臣的褒貶手段。從女皇帝武則天開始,打破了皇帝一、二、三字諡號的舊例,她作為皇太后臨朝稱制時追諡唐高宗為「天皇大帝」,達三字。武則天稱帝後,又開皇帝追尊四代祖宗的先例,更開創了皇帝生前疊加諛詞上尊號溢美的先例,有的帝王活著的時候可以被奉上好幾次尊號。如唐玄宗開元二十七年(739年)受尊號為「開元聖文神武皇帝」。尊號的累加也影響了諡號的累加,自唐高宗以後,大多數皇帝的諡號都在四個字以上。

宋代皇帝諡號比唐時更加諡美,而且也開後代予大臣諡二字的定例。值得一提的是,宋太祖趙匡胤實行重文抑武與民休息,因此宋代大臣諡號多以「文」字為榮,終宋之世,諡號為「文」者達一百四十多人,為「武」者僅二十人。惟武臣因多封公侯,諡號之極為「忠」,如蜀漢諸葛亮、唐郭子儀、尉遲敬德諡號「忠武」,宋初名將狄青原議諡「忠武」,後因故改為較低等的「武襄」,北宋楊業、南宋韓世忠、岳飛(宋理宗加諡),明初名將如常遇春、靖難首功武臣張玉,清代名將楊遇春等諡號皆「忠武」,故有時不能以諡號文武比例論斷。

明清時期,諡法內容大致固定下來。首先是各層級人員的諡號字數固定下來。

- 明代皇帝諡字為17字或21字(明太祖),第一至第四字的格式必須為「_天_道」,親王1字,郡王2字,大臣2字。例如:明世宗的諡號為:欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝[12],明神宗的諡號為:範天合道哲肃敦简光文章武安仁止孝显皇帝[13];景王朱载圳的諡號為:恭。

- 文臣諡號之極為「文貞」如魏徵、楊士奇及康熙帝師陳廷敬等曾獲此諡號,多半為太師的諡號,後避宋仁宗趙禎諱,宋代將文臣最高的諡號改為「文正」,明代以後恢復「文貞」諡號。

- 清代皇帝諡字通常為23字,或25字(努爾哈赤),或21字(光緒帝);和碩親王1字;大臣2字。例如:乾隆帝的諡號為:法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武欽明孝慈神聖純皇帝[14][15],道光帝的諡號為:效天符運立中體正至文聖武智勇仁慈儉勤孝敏寬定成皇帝[16][17];恭親王奕訢的諡號為:忠。

- 皇帝的諡號最后一字为最重要的评价,用在对皇帝的简称中。例如乾隆帝諡號最后一字为「純」,因此被简称为高宗純皇帝。

- 皇后的諡號首字必须为「孝」,第二个字代表对皇后的评价,最后一字是对应的皇帝的諡號最后一字。首字、第二个字和最后一个字组成了皇后諡號的简称。例如乾隆帝的首位皇后諡號为「孝賢誠正敦穆仁惠徽恭康順輔天昌聖純皇后」,简称孝賢純皇后,其中「賢」代表对她的评价,而「純」来自乾隆的諡號最后一字。皇后的諡號倒数第五至第二字的格式必须为「__天__聖」,表达对皇帝的辅佐和培养之意,例如孝賢純皇后諡號里这四个字是「輔天昌聖」。

皇后的尊號即「徽號」,如清代同治皇帝尊自己的生母那拉氏為「聖母皇太后」,上徽號為「慈禧」。徽號也可每逢慶典累加,那拉氏的徽號最後積有「慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙」多達16個字,而她的諡號為「孝欽慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙配天興聖顯皇后」23字諡(見慈禧條)。

清代大臣的諡號規定:一品大臣過世,按例請皇帝決定是否授諡。一品以下官員除非特旨,例不授諡。得諡號者只有曾入翰林,或獲授大學士者才用“文”字。而“文”字的两字諡中,又以“文正”最為難得;只能出自特旨,不能由群臣擅議;清朝二百多年只得八人獲諡「文正」(如曾國藩)。文正以下的諡號則有:文忠(如李鴻章、荣禄),清朝只有約十人得此諡號;再之下者有“文襄”(只限文臣而有军功者,如左宗棠、張之洞)、文恭、文成等等。

通諡,意指為一批特定身份的人物制定統一諡號,清朝的《欽定勝朝殉節諸臣錄》就為褒揚建文、南明年間殉節死事的臣民訂立統一的諡號。

越南阮朝為各種爵位的皇族訂立通諡,非有特殊貢獻不再特別賜予美諡[18]。嗣德二十六年(1873年)九月,阮朝規定皇親、公主、宮階的通諡。皇子、公主和宮階去世後,按照對應爵位品階獲得諡號,除非有特殊貢獻,否則不再由朝廷特別賜予美諡。[18]

- 親王諡端恭

- 郡王諡莊恭

- 親公諡恭肅

- 國公諡恭睦

- 郡公諡恭亮

- 公主諡美淑

- 一階妃諡徽順

- 二階妃諡懿顺

- 三階嬪諡雅順

- 四階嬪諡嫻順

- 五階嬪諡麗順

- 六階婕妤諡柔順

- 七階貴人諡莊順

- 八階美人諡謹順

- 九階才人和不入九階的宮人諡淑順

日本諡號系统

日本天皇死後會被追上謚號。而日本的謚號系統分為幾種——漢風謚號(しごう)、和風謚號、追號(ついごう)、院號。而宮內廳所整理的帝王陵墓內,僅僅使用漢風和和風謚號。在奈良時代至平安時代初期,天皇、皇后和皇太子擁有漢風謚號和和風謚號。如阿閇皇女死後的漢風謚號為「元明天皇」,和風謚號為「日本根子天津御代豊国成姫天皇」。目前,所有的天皇以漢風謚號被稱為「〇〇天皇」,但在明治三年前,自冷泉天皇至後桃園天皇(除了安德天皇、後醍醐天皇和仲恭天皇)之間的所有天皇不被稱為「〇〇天皇」而被稱作「〇〇院」。

1868年明治天皇頒布明治改元之詔3,确立一世一元制,确立一世一元制以来也形成天皇驾崩以后以其在位年号为谥号的惯例。目前最後一次上謚號,是在昭和天皇的大喪之禮,昭和六十四年1月31日,由海部俊樹公佈大行天皇裕仁的正式謚號,即「昭和天皇」。

指為中國式的謚號,通常為兩字如:「神武天皇」、「孝明天皇」、「元明天皇」和「仁孝天皇」。但在平安時代中後期漸漸放棄了漢風謚號。直至光格天皇薨逝時恢復自光孝天皇以來近千年沒有使用的漢風謚號。明治維新後,漢風謚號漸漸不使用,轉而使用一世一元的追號。

指為日本式的謚號,通常為多字如:「神日本磐余彥天皇」、「大泊瀬幼武天皇」、「渟中倉太珠敷天皇」和「日本根子天津御代豊国成姫天皇」。但在平安時代中後期漸漸放棄了和風謚號。光格天皇薨逝時並沒恢復自平安時代早期以來近千年沒有使用的和風謚號。和風謚號至此消失在歷史的長河。

又作帝號、謚號,追號取自天皇生前的居所,或取自天皇的年號,如「桃園天皇」、「醍醐天皇」、「明治天皇」、「大正天皇」和「昭和天皇」。追號在光格天皇至孝明天皇時期曾短暫廢除直至明治維新後因開始使用一世一元,故而使用追號。

此外,還有一些天皇的追號取自早期皇帝,因令人钦佩的特征与早期皇帝相似,並加上「后」字。如「後桃園天皇」、「後醍醐天皇」、「後宇多天皇」和「後堀河天皇」。

還有天皇將前兩位天皇的謚號合併,成為自己的追號。如興子,其諡號「明正」二字是由古代元明天皇與元正天皇兩位女帝諡號各取一字;稱光天皇的謚號取自於稱德天皇與光仁天皇兩位天皇謚號中的其中一字。

皇后在薨逝會被追上謚號,分別為漢風謚號和和風謚號,但和風謚號漸漸消失了。其中気長足姫是第一位獲得謚號的皇后,漢風謚號「神功皇后」,和風謚號「気長足姫尊」。有些皇后僅僅只有漢風謚號如藤原安宿媛在天平寶字四年,被朝廷追謚為「天平應真仁正皇太后」。此外,還有些皇后只有和風謚號,如藤原乙牟漏追上謚號曰「天之高藤廣宗照姬之尊」。

平安時代中後期開始,皇后會被上院號,又作女院。如「四條院」、「上東門院」、「陽明門院」和「二條院」。明治維新后,廢除了院號,恢復了謚號制度。如明治天皇之嫡母九條夙子被尊為皇太后,薨逝被追謚為「英照皇太后」;明治天皇的正妻一條美子在薨逝後,被養子大正天皇追上謚號「昭憲皇太后」。

参见

註釋

- 《献侯鼎》,其铭文云: "唯成王大華,在宗周,赏献侯嚣贝,用作丁侯陴彝" ,指出在成王生时已称"成王"。

- 秦王政認為謚號乃是「子議父,臣議君」,大為不妥而廢除之,而改用計數方式的世數尊號。

参考文献

延伸阅读

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads