热门问题

时间线

聊天

视角

唐太宗

中国唐朝第2任皇帝 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

唐太宗李世民(598年1月28日[a]—649年7月10日[b][c][d]),唐朝第二任皇帝。唐高祖李淵次子,母親太穆皇后窦氏,為中國歷史上著名之政治家、軍事家、民族共主,開創奠定唐朝立國之基的「贞观之治」,遂成唐代乃至中國歷史上聲名顯赫之皇帝,亦為後世爭相效法之明君典範。东突厥汗国滅亡之后,受九姓铁勒、西域诸国国王、吐火羅葉護尊為「天可汗」,成為首位天可汗。

李世民少年从军,曾于雁门关营救隋炀帝。晋阳起兵攻取长安后,受封秦公、赵公。唐朝建立后,封为天策上将、秦王、太尉、司徒兼尚书令。其軍事能力出眾,率部平定了薛仁杲、刘武周、竇建德、王世充等隋末群雄,為唐朝的建立与统一过程立下赫赫战功。

武德九年(公元626年)发动玄武門之變殺死兄长太子李建成、四弟齐王李元吉二人及二人诸子而被立为太子,不久,唐高祖李渊退位,李世民即位,是為唐太宗。在位時間只使用一個年号—贞观。其登基後,積極聽取群臣意見,文治天下,开疆拓土。他虛心納諫,在國內厲行節約,使百姓能够休養生息,終於使得社會出現了國泰民安的局面,開創中国历史上著名的貞觀之治,为后来的开元盛世以及唐朝130年的盛世奠定重要基礎。李世民爱好文学与书法,其真迹今仅存晋祠之铭并序碑刻。649年7月10日(贞观二十三年五月己巳日),李世民因病崩于含风殿,享年51岁,在位23年,庙号太宗 ,諡號「文皇帝」,與原配文德皇后長孫氏合葬於昭陵。

Remove ads

生平

隋文帝開皇十七年十二月戊午日[c](598年1月28日)[b],李世民出生於岐州武功縣的慶善宮中(武功別館),是當時擔任隋朝岐州刺史的漢族官员[1]李淵與竇氏所生的嫡次子。竇氏有四個兒子,一個女兒,按長幼顺序為:李建成、平陽昭公主、李世民、李玄霸、李元吉。

隋炀帝大业九年(613年),母親在涿郡(治今北京市西南)病逝,鸿胪寺治禮郎高士廉看中了李世民,把外甥女長孫氏(登基後稱長孫皇后)許配給李世民為妻。

大業十一年(615年),雲定興被授以左屯衛大將軍,奉命援救在雁門關被突厥始畢可汗所率大軍圍困的隋煬帝。隋煬帝派人把詔書綁在木頭上,放進汾河讓詔書順流而下,希望有人看到詔書前來救援。雲定興向各地招募願意出征的軍士,李世民那年只有十六歲,前去應募從軍,被劃歸雲定興的帳下。雲定興手下只有兩萬新兵,且多是步兵。李世民向雲定興建議:突厥敢圍困天子,是認定我們沒有援軍。不如我們把軍隊前後拉開,延綿數十里,讓敵軍白天看見旌旗招展,晚上聽見鉦鼓聲聲,誤以為大軍壓境,如此才能不戰而勝。若他們知我虛實,兩兵相接,則勝敗難料。雲定興採納了李世民的疑兵之計攻突厥,突厥兵看到隋軍浩浩蕩蕩絡繹不絕,果然以為隋軍大批救兵到,於是解圍撤退。

隋大業十二年(616年),父親李淵升任隋朝右驍衛將軍。大業十三年(617年)正月,李淵又遷任太原郡留守,李世民也跟隨到太原,李建成、李元吉和他们的异母弟李智云留在河东郡(今山西省永济市)。李世民時年十八。魏刀兒來攻太原,李淵率兵攻打,不幸深入敵陣,無法衝出重圍。李世民以輕騎突圍而進,張弓射敵,所向皆披靡,救李淵於萬眾之中。其後敵步兵又至,李淵與李世民又奮擊,大破敌军。

Remove ads

隋朝各地反聲四起,戰火瀰漫,民不聊生。李世民準備舉義兵,于是撫恤百姓,禮遇士兵,散財養客,江湖人士、俠客義士,莫不願效死力,為李唐起義兵做好充分準備。李世民在太原结纳长孙顺德、刘弘基、窦琮等人,与晋阳宫监裴寂和晋阳县令刘文静商议勸諫父親李渊起兵反隋。东突厥支持的定杨可汗刘武周占领了太原附近汾阳宫,隋炀帝不满李淵和马邑郡太守王仁恭无力阻止东突厥入侵。隋炀帝要将李淵和王仁恭捉拿带到江都问罪,还没有成行,又将其赦免。

当时,有李氏取代杨氏的谶语,隋炀帝因为担心李浑的侄子李敏(炀帝的姐姐杨丽华的女婿)会应谶为帝,因此诛杀了李浑家族。李淵非常担心,在李世民、裴寂的鼓动下,决心起兵反隋。偷偷召唤李建成、李元吉从河东,女婿柴绍从长安前来太原。七月,李渊诛杀了隋炀帝派来监视他的郡丞王威、武牙郎將高君雅,接著打著“勤王定亂,迎回隋天子”的旗號,正式開始於晉陽縣起兵,並且得到李氏宗族、姻親的響應,是為晉陽起兵。李淵以李世民為敦煌郡公、右領軍都督、統右三軍。

李渊派刘文静出使东突厥得到了始毕可汗的支持,派李建成、李世民夺取西河郡。六月,正式起兵。李渊自为大将军,以长子李建成、次子李世民为左右大都督,以四子李元吉留守太原,进兵大兴城(长安)。

七月,李世民隨李淵出征,李渊在山西霍邑與隋將宋老生二萬精兵相持於霍邑。恰值久雨糧盡,李淵與長史裴寂議論,不如暫且回太原,以後再圖謀舉事。李世民懇求李淵不要退卻。李世民說:「原本興立大義是為了拯救百姓,應當先攻入咸陽,號令天下;遇到小敵就回師,恐怕隨從起義之人將會一朝解體。回去守太原一城之地,這不過是賊寇所為罷了,怎麼能保全自己!」但是李淵不採納,催促命令引軍出發。李世民遂大哭於外,聲聞帳中。李淵召問其故,李世民說:「現在部隊憑藉正義而出動,前進、戰鬥就必定勝利,退回就一定會散伙。大家散伙於前,敵人趁機追擊於後,死亡將頃刻而至,因此悲傷。」李淵醒悟而停止撤兵。

八月,雨停,引師取霍邑。李世民怕宋老生不出戰,於是率領數名騎兵先到霍邑城下,拿著馬鞭指點比劃,好像圍城樣子,以激怒宋老生。宋老生果然發怒,開門出兵,背城列陣。李淵與李建成一起列陣於城東,李世民和柴紹列陣於城南。老生指揮兵士迅速前進,先逼近李淵,這時李建成忽然墜馬,宋老生趁機進攻,李淵與李建成部隊往後退卻。李世民自城南高地率領兩名騎兵急馳而下,衝斷了宋老生部隊,又領兵奮力進擊,敵軍大敗,各扔掉兵器逃跑。宋老生退回到城門,城上閘門放下,宋老生手拉繩子想上城,被砍死,於是霍邑平定。

到了河東,關中豪傑爭著奔赴參加義軍。李世民請求進軍入關,开永丰仓赈济百姓,收服群雄及眾豪傑來謀取京都。李渊同意,从龙门渡黄河,先定渭北。关中有李世民的姐姐李三娘等人起兵响应。京都附近官民及豪傑紳士到軍門請求獻身報效義軍者日以千計,扶老攜幼,滿於麾下。李世民收納英俊,擇才而用,遠近聞者,皆來投靠。

唐軍在涇陽宿營,有優秀兵士九萬名,擊破反隋盗寇胡人劉鷂子,兼併其部下,留下殷開山、劉弘基屯駐長安舊城。李世民自己帶兵奔赴司竹,盗寇首領李仲文、何潘仁、向善志等都來相見,停留於阿城,獲得兵士十三萬人。長安父老送牛酒到營門勞軍者不可勝數,李世民都加以慰問,然後送走他們,東西一概不收。軍令嚴肅,秋毫無犯。接著與大軍一起平定京城。

十一月,李渊攻克大興,以代王杨侑为皇帝,尊隋炀帝杨广为太上皇,李渊自为大丞相、唐王。攻克隋大兴城後,李世民官拜京兆尹、受封秦國公。陇西的西秦霸王薛举不满李渊占据西京,派他的儿子薛仁杲来犯。李渊派李世民抵御薛仁杲,李世民在扶风击败薛仁杲,薛举暂时有投降李渊的念头,被谋士郝瑗劝阻。义宁二年(618年)春,隋朝东都洛阳被瓦岗军魏公李密围攻,李渊派李建成和李世民率军声称援助洛阳,想试探洛阳能否归顺自己。洛阳的官员拒绝了李渊的援助,李建成和李世民在此时不想与东都留守官员和李密争夺洛阳的控制权,于是撤军。三月初十(618年4月10日),李渊改封李世民为趙國公。三月,隋炀帝杨广在江都被宇文化及所杀,五月,李渊废黜杨侑,称帝,改国号为唐,定都大興,易名長安,唐朝建立。李世民拜尚書令、晉為秦王。

Remove ads

唐朝建立後,疆土只限于关中和河东一带,尚未完全统治全国,因此,李世民經常出征,最终統一中國。自武德元年起,李世民親自参與四場大戰役。

西秦薛举自立为秦帝,再次攻打唐朝,兵锋抵达泾州(今甘肃省泾川县) ,唐高祖派李世民为西讨元帅,抵御薛举。李世民深沟高垒,不肯与薛举交战,想要将薛举拖垮。但此时李世民身患疟疾,回后方修养。临走前,李世民令代为指挥军队的刘文静、殷开山不得擅自出兵。七月初九,刘文静、殷开山因轻视而出击薛举,被败于浅水原,唐军大败,伤亡十之五六。唐军被迫撤回长安,刘文静、殷开山被免职。薛举获胜后,听从郝瑗的建议,准备进攻长安。八月初九,薛举暴病而亡,其子薛仁杲继位。八月十七,唐高祖再派李世民为元帅,抵御薛仁杲。薛仁杲即位三个月后,唐军出击,在浅水原与薛仁杲的部将宗罗睺激战。结果,唐军击溃了宗罗睺的军队,然后袭击薛仁杲。薛仁杲被迫撤入高墌城,大批士兵降唐。薛仁杲只好降唐,李世民将他押送长安,被唐高祖处决。十二月初一,唐高祖任命李世民为太尉、使持节、陕东道大行台。

武德二年(619年),劉武周对唐朝发动攻势。九月十六攻陷太原,留守太原的李元吉弃城逃走,劉武周派宋金剛继续向南进攻。唐高祖派宰相裴寂率军抵御,十月,裴寂大败,今山西全境几乎都落入了刘武周手中。唐高祖大惊,考虑放弃河东(山西省)。李世民请命亲率大军讨伐劉武周。高祖同意,派他率领军队渡过黄河。李世民与宋金刚对峙,还是没有马上交战,选择相持将宋军拖垮,同时派殷开山、秦叔宝率军击败援助叛唐势力的劉武周部将尉迟敬德、寻相。最终,武德三年(620年)四月,宋金刚粮草枯竭后退,李世民追击,宋金刚大败。尉迟敬德、寻相降唐,李世民持续追击,劉武周、宋金剛逃往东突厥。山西全境都落入唐朝手中。

武德三年(620年)夏,唐高祖再派李世民东征郑国。619年,隋朝末代皇帝杨侗禅位给郑王王世充,王世充称皇帝,建立了郑国。李世民兵至郑都洛阳,王世充求和,李世民回绝,开始围攻洛阳。同时,他派部下分别占领了郑国周边的城池。同年冬,除洛阳和王世充的侄子王弘烈守卫的襄阳之外,郑国大部分地区都归属唐朝。王世充向河北的夏王窦建德求助。窦建德认为唐灭郑国之后,就要兼并他的夏国,于是同意出兵。他派李大師劝李世民撤退,李世民扣留李大师,没有回应窦建德。李世民在兵将中选派玄甲军一千余人,身着黑衣黑甲,自己率领秦叔宝、尉迟敬德、程知节、翟长孙作为指挥。

武德四年(621年)春,洛阳陷入绝境,夏军尚未抵达,但唐军也进入困局,洛阳城防依靠飞石弓弩使唐军伤亡很大。唐高祖听说窦建德已决定前来援助王世充,命李世民撤退。李世民派封德彝去长安禀明高祖,如果唐军撤退,王世充势力再振,以后很难取得现在的成功了。高祖于是同意李世民继续围攻洛阳。夏国前军抵达,李世民派军将其击溃,然后致书窦建德,请他撤军。窦建德的妻子曹皇后和大臣凌敬建议,应进攻山西南部的唐军,窦建德没有同意,继续向洛阳进军。李世民预料到窦建德的行动,留下李元吉指挥围攻洛阳,自己则东进虎牢关结阵。两军在虎牢交战,李世民打败窦建德,将其俘虏。他将窦建德带到洛阳,王世充见到大惊,想要放弃洛阳南逃襄阳,但他的部将表示现在唯一能依靠的就是窦建德,窦建德被擒,已经没有胜算。王世充于是投降。逃回夏都洺州的曹皇后和齐善行随后也投降唐朝。郑国、夏国之地都归属唐朝。

自此李世民威望日隆,尤其是在虎牢之戰後班師返京時,受到长安軍民的隆重歡迎。高祖为赏赐李世民和李元吉铸币监各三炉,裴寂一炉,让他们自己铸币。武德四年十月,封為天策上將,領司徒、陝東道大行臺尚書令,食邑增至二萬戶。李淵又下詔特許天策府自置官屬,李世民因此闢弘文館,收攬四方彥士入館備詢顧問,與秦王府相結合,儼然一個小內閣。

Remove ads

窦建德被李世民被带回长安后,被唐高祖处决。武德四年(621年)冬,夏将劉黑闥反抗唐朝,声称要为窦建德报仇。兖州徐圓朗名义上在王世充手下为鲁王,在王世充失败后归顺唐朝。这时,劉黑闥与徐圓朗结盟,一起反唐。劉黑闥接连击败高祖的堂弟淮安王李神通、义安王李孝常和曹国公李世勣。至此,他几乎收复了原夏国疆域,定都洺州,自封为汉东王。武德五年(622年),高祖再派李世民和李元吉率军讨伐,经过一番战斗,三月廿六,李世民在洺水上筑坝,然后将其摧毁,由此引发的洪水摧毁了汉东军。劉黑闥逃到东突厥,而李世民则向东击败徐圓朗。高祖召李世民回朝,于是李元吉、李世勣、李神通、任瓌继续进攻徐圓朗,四月初九,李世民返回长安。

618年,李渊建立唐朝為唐高祖,并立世子李建成为太子。太原起兵是李世民的谋略,高祖曾答应他事成之后立他为太子,但天下平定后,李世民功名日盛,而高祖犹豫不决。[2]太子李建成随即联合四弟齐王李元吉,共同排挤李世民。同时,高祖的优柔寡断,也使朝中政令相互冲突,加速了诸子的兵戎相见。太子、秦王和齐王的教书与皇帝的诏书具有同等效力,在命令相互冲突时,官员们只得执行最先到达的命令。

此後,長兄皇太子李建成知李世民終不肯屈為人臣,而李世民也認為是自己奠下唐朝開國的基業,遂與李建成、四弟齊王李元吉猜忌日深,兩派之間互相傾軋。李世民的手下人才济济,李建成的支持者只有李元吉和李渊的嫔妃尹德妃、张婕妤等人。

武德五年(622年)年底,刘黑闼得到东突厥颉利可汗的支持返回河北,在下博之战大胜唐军,李世民的堂弟淮阳王李道玄阵亡。刘黑闼再次恢复了原夏国的大部分领土。李建成的谋士王珪和魏徵建议太子要在战争中提升自己的声望,李建成向父亲请战。高祖于是派李建成、李元吉率军攻打刘黑闼。武德六年(623年),刘黑闼兵败,被诸葛德威出卖,擒获交给李建成。李建成在汉东故都洺州处决了刘黑闼,凯旋回到长安。此时,唐朝基本统一中国。

接下来的几年中,李世民兄弟之争愈演愈烈。在此期间,东突厥入侵时,李建成、李世民都曾经率军防御。辅公祏在丹阳(今江苏省南京市)反唐时,唐高祖任命李世民为江州道行军元帅,攻打辅公祏,但很快取消了命令,而派李世民的堂兄赵郡王李孝恭代为出征。

武德七年(624年)六月,李建成暗中招募骁勇充当东宫卫士,郎将尔朱焕、校尉桥公山到仁智宫向避暑的唐高祖告发。唐高祖大怒,将李建成逮捕。李建成的亲信庆州都督杨文幹恐惧,起兵谋反。高祖派李世民攻打杨文幹,许诺平定杨文幹后立他为太子。然而,李世民走后,李元吉和宰相封德彝、尹德妃、张婕妤等人都替李建成求情。李世民平定杨文幹归来后,高祖并没有废黜李建成,而是指责李世民与李建成不和,将李建成的手下太子中允王珪、左卫率韦挺和李世民手下的天策兵曹参军杜淹,全都流放到巂州(今四川凉山彝族自治州)。

唐高祖困于东突厥多次入侵,想要烧毁长安,迁都樊城。李建成、李元吉、裴寂都表示同意。而李世民坚持反对,所以计划未能实施。同时,李世民也派亲信张亮、王保等人前往洛阳,加强控制当地军队和结纳山东豪杰。

李世民曾在李建成东宫饮酒,吐血数升,怀疑李建成下毒。[3]唐高祖于是考虑派李世民出镇洛阳,以防止兄弟之间的进一步冲突。但李建成、李元吉认为这会给李世民一个在洛阳培养势力的机会,于是表示反对。高祖因此作罢。与此同时,李世民曾一度造访李元吉府邸,李元吉想要刺杀李世民,李建成却下不了决心,因而终止了行动。李建成有一匹烈马,很容易摔倒骑手,他让李世民试骑,导致李世民几次摔倒,李世民向宇文士及表示对这种伎俩的不屑。

其中宰相裴寂、謀士王珪、魏徵、東宮衛士將領薛萬徹等追隨李建成、李元吉。秦府謀士杜如晦、房玄齡,將領秦叔寶、尉遲敬德、段志玄、侯君集、王君廓等跟從李世民。宰相陳叔達、渭北行軍典簽長孫無忌等暗中支援李世民。其餘將領李靖、李世勣,大臣宇文士及等保持中立。李世民手下房玄龄、杜如晦、长孙无忌一再劝说李世民先对李建成、李元吉下手,而魏徵则劝说李建成先攻打李世民。李建成劝唐高祖翦除房玄龄、杜如晦,以及李世民的亲信尉迟敬德和程知节。留在李世民身边的长孙无忌继续劝说李世民先下手为强。

武德九年(626年)夏,东突厥侵犯唐边境。高祖本来想要派李世民率军抗击,李建成向高祖建议由李元吉做统帅,率领李世民手下的大将尉迟敬德、程知节、段志玄、秦叔宝等人出征突厥。太子府率更丞王晊密报秦王:李建成想借此控制秦王的兵马,并准备在昆明池为李元吉饯行时,设伏兵杀李世民。于是李世民决定先发制人,[4]让尉迟敬德暗中召见房玄龄、杜如晦回府,夜间向高祖状告李建成、李元吉淫乱后宫。高祖于是计划第二天一早召见李建成、李元吉,召宰相裴寂、萧瑀、陈叔达调查此案。次日,即武德九年六月初四庚申日(626年7月2日),李建成和李元吉通过首都長安城宮城的北门玄武门附近时,李世民带领手下进行伏击。他亲自射出一箭,射殺了皇太子李建成,尉迟敬德杀死了齊王李元吉,史稱「玄武門之變」。

此後李世民的军队进宫,高祖得知情况后,知道大势已去,讓出軍政大權予秦王,而建成、元吉则被宣布为作乱者,諸子则遭诛杀并从宗籍中除名。三天后(六月初七癸亥日,7月5日),李世民被立为皇太子,诏曰:“自今军国庶事,无大小悉委太子处决,然后闻奏”。八月初九甲子日(9月4日),高祖退位稱太上皇,禪位於李世民。李世民登基,是为唐太宗。当年十月,追封李建成为息隐王,李元吉为海陵剌王。次年改元貞觀。642年,追复李建成为隐太子,李元吉为巢剌王,并将皇子李福过继李建成为嗣(后来另一皇子李明也在唐高宗年间被出继李元吉为嗣)。

Remove ads

太宗在位期間,積極推行了府兵制、租庸調制和均田制,並加強科舉制等政策。貞觀二年(628年),当时的人口已因隋末戰爭而銳減,此时唐朝只有290萬戶,經太宗君臣23年的努力,社會安定、經濟恢復並穩定發展,至唐高宗永徽三年(652年),人口達到380萬戶,奠下了高宗、武則天、玄宗年間大唐盛世的基礎,史稱貞觀之治。

太宗本身也是個既英武又善辯之人,但是有鑑於帝位得之不易,加上隋煬帝本人亦以雄健爾雅善辯聞名,隋卻因此鑄下滅亡的大錯,因此在位期間,太宗鼓勵群臣批評他的決策和風格[5]。其中魏徵廷諫了200多次,在廷上直陳唐太宗的過失,在早朝時多次發生了使太宗尷尬、下不了臺的狀況。晚年的太宗因國富民強,納諫的器度不如初期,偶爾也發生誤殺大臣的遺憾,但是大致上仍克制、保有納言的風範。

在民族政策方面,《资治通鉴》记载唐太宗在贞观二十一年(647年)平定薛延陀时,曾对他的左右大臣说:「自古帝王皆貴中華,賤夷狄,朕獨愛之如一,故其種落皆視朕如父母。」[6],《贞观政要》也记载了唐太宗在贞观十三年(639年)封阿史那思摩为突厥可汗时说道:「中国百姓,实天下之根本,四夷之人,乃同枝叶,扰其根本以厚枝叶,而求久安,未之有也。初不纳魏徵言,遂觉劳费日甚,几失久安之道。」

太宗即帝位不久,按秦王府文學館模式,新設弘文館,進一步儲備天下文才。另外,太宗精擅書法,以行書寫碑,稱「飛白」,聞名後世。著名作品有《溫泉銘》、《晉祠銘》等。晚年太宗著《帝範》一書以教戒太子李治,總結了他的施政經驗,同時自評一生功過。史家曾疑太宗生前,指定以東晉書法大家王羲之所作《蘭亭集序》為陪葬品。近年據考古學家和歷史學者研究,《蘭亭集序》應該不在太宗之昭陵,而在高宗、武則天所合葬的乾陵之中。

唐太宗與身邊大臣魏徵、王珪、房玄齡、杜如晦、虞世南、褚遂良等的對答也在開元十八(730年)、十九年間被吳兢輯為《貞觀政要》一書,以發揚太宗勵精圖治的治國精神。

Remove ads

太宗即位十天,就将大批宫女简放出宫,送她们回家,这样她们在民间成家。太宗册封其妻长孙氏为皇后,长子李承乾为皇太子。

太宗定勋臣爵邑,第一等为长孙无忌、房玄龄、杜如晦、尉迟敬德、侯君集。皇帝的堂叔淮安王李神通不满自己位次在房杜之下时,太宗说房杜运筹帷幄,功劳大于在河北全军覆没的李神通。这让其他反对之声平息,因为他们见到太宗至公行賞,不私其親,将李神通这样的宗室排在低位。太宗还以王爵之礼安葬了李建成和李元吉,并让他们的原来的属官参加了葬礼。

太宗从被立为太子之后就开始调整朝廷人事,任命自己信任的房玄龄等人成为宰相。而萧瑀、陈叔达因为在皇帝面前争忿,而双双被罢免。萧瑀很快就重新入相,他在太宗朝屡遭罢黜和复职。太宗非常重视官员对朝政的批评,使他认为朝廷的弊政得以改变。太宗特别信任魏徵,接受了魏徵的很多建议。黄门侍郎王珪有密奏,交给侍中高士廉上达,高士廉没有奏报太宗。太宗于是将高士廉出为安州大都督。太宗以隋炀帝为鉴,赏赐愿意进谏的官员,尤其是魏徵和王珪。太宗对思想持开放态度,其中在文化上,试图努力调和道教与佛教的矛盾,这体现在他晚年所作的《大唐三藏圣教序》中。

燕郡王李艺本是隋末幽州军阀,后归顺唐朝,他在武德年间与李建成亲近,且得罪过李世民。太宗即位后,李艺不自安。贞观元年(627年)正月,他在豳州叛乱。但很快被平定,李艺逃亡中被杀。四月,高祖的堂弟、凉州(今甘肃省武威市)都督长乐王李幼良的手下无赖子弟侵暴百姓,并且私下与羌胡贸易。太宗派宇文士及前去调查,李幼良的部下惊恐万分,密谋挟持他逃亡突厥。太宗得知此事后,赐李幼良自尽。九月,幽州(今北京市)都督王君廓入朝时,怀疑长史李玄道告发他的不法之事,于是杀驿吏逃亡突厥,途中被乡民所杀。十月,岭南酋长冯盎、谈殿等互相攻击,有人报告冯盎谋反,太宗在魏徵的建议下,派使者安抚冯盎,冯盎遣子入朝。

当年二月,太宗见天下州县过多,将许多州县加以合并。并在州县以上设置“道”,将唐朝分为十道:关内道、河南道、河东道、河北道、山南道、陇右道、淮南道、江南道、剑南道、岭南道。

武德九年(626年)八月,因唐朝發生玄武門之變,政局不穩,東突厥伺機入侵,攻至距首都長安僅40裡的涇陽(今陝西咸陽涇陽縣),京師震動。此時,長安兵力不過數萬,剛剛即位的太宗被迫設疑兵之計,親率高士廉、房玄齡等6騎在渭水隔河與頡利可汗對話,怒斥頡利、突利二可汗背約。太宗贈予頡利可汗金帛財物,以求突厥退軍,並與之結「渭水之盟」,突厥兵於是退去。《唐語林》記載唐太宗「空府庫」以求突厥退军,在突厥归途时派李靖伏击,夺回了财物,以及数万匹马。之後,太宗勵精圖治,並且挑撥頡利、突利二可汗和突厥與鐵勒諸部的關係。627年,東突厥內部出現分裂。反對頡利可汗的薛延陀、回紇、拔也古、同羅諸部落對其變革國俗和推行的政令不滿,另立薛延陀為可汗。突利可汗也暗中與唐聯絡,並與頡利可汗決裂。臣服于东突厥的契丹首领大贺摩会也归顺唐朝,太宗册封薛延陀可汗夷男为真珠可汗。同時東突厥又遇到大雪氣候,牲畜大多被凍死餓死,突厥勢力漸弱。

突厥这时没有力量庇护最后一个隋末割据者——夏州割据势力首领梁师都,柴绍和薛万均率军围攻梁都朔方(今陕西省榆林市),貞觀二年四月二十六壬寅日(628年6月3日),朔方人梁洛仁杀梁师都,归降唐朝,唐朝统一全国。

太宗决心挑戰東突厥在東亞的霸主地位,於629年八月任命李靖、李世勣、柴紹、李道宗等為行軍總管,令其出師塞北。各路大军由李靖总制,苏定方为先锋,出兵征討東突厥。唐軍在李靖的調遣下,貞觀四年(630年)三月頡利兵敗被俘,而后被押送到长安,東突厥滅亡。

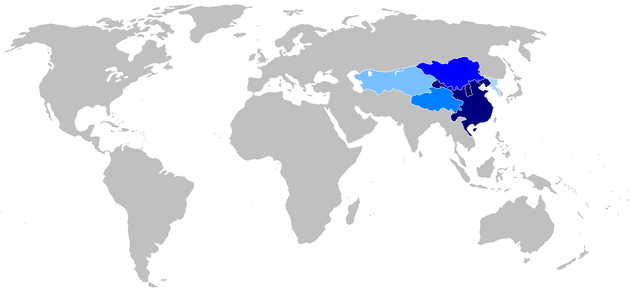

不同顏色表示唐太宗李世民征服的亞洲地區

山西(617年,李世民鼓勵父親、太原太守李淵起兵反隋)

隋之唐國公(618年)建立唐朝(618年,626年前完全擁有前隋領土)

削平東突厥(630年-682年)

以上三部分为唐太宗固定统治的疆域 吐蕃接受唐的册封(641年-670年)

平定西突厥(642年-665年)

(同上)併綠洲(640年-648年:綠洲北部;648年:綠洲南部) 征服高句麗(661年-668年)

顏色最深的兩色為唐朝建立之初的根據地,以及掃平隋末割據勢力之後的州縣-民政體系疆域;較淺的北、西二方為削平東、西突厥後的都護-軍政體系疆域(唐高宗顯慶二年列置州縣,軍政民政並行;西南方之吐蕃則屬於羈縻統治下的屬國、時叛時附;最東部的高麗故地既屬於安東都護府之轄境、又列置州縣,為軍政民政體系並行疆域。邊界為標示唐室疆域最大範圍之用,非終唐世皆如是,安史之亂後中原大亂,出现藩镇割据现象,唐末农民战争之後,軍政體系下的節度使、刺史紛紛割據,不聽中央政令。東突厥滅亡後,温彦博主张将突厥人留在唐朝邊防體系之內作为防御缓冲,魏徵则主张将突厥人驅逐塞外。太宗接受了温彦博的建议,于是唐朝在東突厥突利可汗故地設置順、祐、化、長四州都督府,頡利可汗故地置定襄都督府、雲中都督府,仍由部落酋长作为都督、刺史,而没有任命新的封疆大吏来统治。漠北和西域諸國君主在長安尊稱太宗為「天可汗」,意為天下總皇帝或天下共主。「天可汗」除了是一種對唐朝皇帝的榮銜,還是一種有實質意義的國際組織體系,以維持當時絲綢之路途徑各同盟國的集體安全與貿易秩序。

贞观五年(631年),太宗命大臣讨论郡县制和封建制的利弊,魏徵、李百药等人反对封建制,颜师古建议让宗室子弟和功臣担任刺史,勿令过大,间以州县,杂错而居,各取郡县制和封建制的优势。太宗同意了颜师古之议。东突厥灭亡后,大臣多次请求太宗在泰山封禅,太宗开始表示拒绝,后来他的信念动摇时,又被魏徵一再劝阻,魏徵指出封禅会导致百姓供顿劳费、开支巨大,而且让远夷君长看到中原因战乱导致的荒芜,对国防也不益。太宗于是采纳了他的建议。

贞观八年(634年),太宗派李靖、萧瑀等十三位高官为诸道黜陟大使,巡视地方官能否查明民苦,安抚贫民,选拔贤能。李靖最初推荐魏徵,太宗不同意,说魏徵要留在自己身边指出他的错误,他一天都不能让魏徵离开。

吐谷渾可汗伏允聽信大臣天柱王的建議,屢次侵犯唐朝的西部邊境。伏允曾想让他的儿子尊王迎娶唐朝公主,太宗坚持让尊王来长安举行婚礼,于是和亲未成。634年,扣留唐朝使者趙德楷,六月,太宗以段志玄、樊兴為行軍總管,討伐伏允。吐谷浑军队机动性强,避免正面交锋,段志玄虽未战败,但也未能大获全胜。十二月,又以李靖、侯君集、李道宗、李大亮、李道彦、高甑生等為行軍總管,率领薛万均、薛万彻、契苾何力等将领,大舉討吐谷渾。635年,李靖大军队击溃吐谷浑,伏允敗走,被部下所殺。伏允之子慕容順殺死天柱王,自立為可汗,投降唐朝,太宗冊封慕容順為吐谷渾可汗。慕容順死後,636年,太宗冊封慕容順之子諾曷缽為吐谷渾可汗。

635年五月,太上皇高祖李渊驾崩,太宗在服丧期间,曾短暂让太子李承乾监国,六月,太宗重新听政,此后仍授权李承乾处理细务。636年春,太宗任命皇弟、皇子为刺史,按授命之地更改王号。636年秋,长孙皇后去世,太宗悲痛哀悼,亲笔为她题碑文。

637年夏,太宗重新考虑分封制,制定了刺史袭封制度。将皇弟、皇子和功臣除保留现有职位外,还获得了州刺史的职位,并可以传给他们的后代。于是设立了35个世袭刺史及都督[e]。不久后,这个计划遭到了以长孙无忌为首的功臣们的反对,639年,太宗于是取消了这一制度。

太宗不满崔、卢、李、郑等山东士族,认为他们自衿高门。638年,命高士廉、韦挺、令狐德棻、岑文本编撰《氏族志》,意图将士族根据名望、功勋、善恶分为九类。然而,在高士廉提交的初稿中,仍然将崔民幹的博陵崔氏列为第一等。太宗不满,因为他指出高士廉只看传统名望,不看近世功勋。因此,太宗亲自干预修改,以皇族李姓为首,外戚长孙氏为次,将崔氏家族降为三等。

在青藏高原上,吐蕃日漸興起,至六世紀末與吐谷浑[f]、蘇毗為高原上三大勢力。七世纪初,贊普松贊干布即位,統一了高原,又征服了位於西藏西部的蘇毗、阿里地區的羊同和尼婆羅(今尼泊尔)。

634年,吐蕃贊普松贊干布遣使與唐朝修好,唐朝也派使臣冯德遐入蕃。636年,松贊干布派專使去長安請婚,唐朝不允。638年,松贊干布遂借口唐朝屬國吐谷渾從中作梗,亲自指挥大约20万吐蕃军,出兵入侵吐谷渾,并开始攻击唐朝的松州(今四川阿坝藏族羌族自治州)。但同时松赞干布又派遣使者到唐朝国都长安再次请求,并宣称他们打算欢迎公主。唐太宗派侯君集为当弥道行军大总管指挥5万军队,执失思力、牛进达、刘简协助,援救松州。与此同时,吐蕃军正在围困松州的首县-嘉诚(今四川松潘),但唐军先遣部队在牛进达指挥下,打败了吐蕃军。唐軍在松州大勝吐蕃軍,但唐朝也見識到了吐蕃的力量。640年,松贊干布又派大臣祿東贊使唐求婚,唐太宗便以宗室之女文成公主許嫁於吐蕃贊普松贊干布,並派禮部尚書江夏王李道宗持節護送。641年,唐室文成公主下嫁於吐蕃的松贊干布,吐蕃赞普于是接受唐朝的册封。《新唐書》記載文成公主入蕃时,松贊干布親迎於柏海。吐蕃派豪族子弟到长安学习《诗》、《书》。唐高宗继位后,又通过赏赐松赞干布和文成公主把各種漢地的生產技術轉入吐蕃。

貞觀九年十月,即李淵死後五個月,李世民第一次要求觀覽《起居注》,未遂[7]。

《貞觀政要·卷七·論文史第二十八》記載:貞觀十三年,褚遂良為諫議大夫,兼知太宗《起居註》。唐太宗欲查看起居註,褚遂良以「不聞帝王躬自觀史」為由拒絕了。唐太宗說:「朕有不善,卿必記耶?」褚遂良說:「臣職當載筆,何不書之?」黃門侍郎劉洎進言:「人君有過失,如日月之蝕,人皆見之。設令遂良不記,天下之人皆記之矣。」《舊唐書·褚遂良傳》和《資治通鑑·唐紀十二》也載有此事。

次年(640年),唐太宗再度要求看《起居注》,宰相房玄齡等人就刪減整理國史,撰寫成《高祖實錄》和《太宗實錄》各二十卷。當太宗見到「六月四日事,語多微文」——指史官對當年玄武門事變內容含糊其辭,多有隱諱文飾之語,便以当年房玄齡劝他政变时“遵周公之事,外宁区夏,内安宗社”的说法,向房玄齡表示:不必替他遮遮掩掩,反正玄武門事件本來就是像「周公誅管、蔡,季友鴆叔牙」之義舉,目的是為了「安社稷、利萬民」,要求「削去浮詞,直書其事」。《資治通鑑·唐紀十三》亦有記載。

這一行為遭到章太炎指責:「太宗即立,懼於身後名,始以宰相監修國史,故兩朝《實錄》無信辭[8]。」吕思勉、黄永年等學者也附和章太炎的观点,认为唐太宗对史书记载有所修饰。

皇子亲王出任地方刺史,唯有魏王李泰、晋王李治留在长安。李泰受到太宗的重视。太宗因为李泰喜欢文学,允许李泰聘请文人作为僚属,编纂《括地志》。长孙皇后去世后,因为李泰受宠,出现了太宗可能让他取代太子李承乾的议论,李承乾的支持度开始减弱。

到642年,李泰已经有了取代太子的野心,一些官员开始分化为太子派和魏王派。太宗在魏徵、褚遂良的劝说下,采取行动表明稳固太子的地位。但他继续偏爱李泰的做法,不断引起大臣们的猜测。643年春,魏徵去世,太宗悲痛哀悼,亲自为魏徵立碑,并在魏徵去世前,许诺将女儿衡山公主嫁给魏徵的儿子魏叔玉。太宗派人在凌烟阁绘制二十四功臣图。

643年春,太宗五子齐王李祐因长史权万纪常加于他诸多限制,而愤愤不平,于是他杀了权万纪,在齐州起兵叛乱。太宗派李世勣讨伐打李祐,大军未至,李祐就被自己的部下杜行敏俘送到长安,太宗命他在内侍省自杀,同党四十四人被诛,其馀不问。

太子李承乾经常说突厥语,穿着突厥服装,甚至在自己的住所里搭起帐篷,模仿突厥可汗。李承乾怕太宗废黜自己而立李泰,与侯君集、太宗之弟汉王李元昌、将军李安俨、他的姑表兄赵节、杜如晦之子杜荷等人合谋夺位。在追查李祐之乱时,李承乾的侍卫纥干承基被牵连,为了自救,他揭发李承乾的阴谋。太宗闻讯大惊,命长孙无忌、房玄龄、萧瑀、李世勣,会同大理、中书、门下等官署进行联合调查。太宗在通事舍人来济的建议下,太宗废黜李承乾的太子之位,而没有杀他,命李元昌自杀,侯君集、李安俨、赵节、杜荷被处决。

李承乾被废黜后,太宗向李泰许诺,立他为太子。但随着深入调查,太宗认为李承乾的谋反是受到李泰的逼迫,因此决定废黜李泰。

《資治通鑑》記載,太宗貞觀十七年廢太子李承乾之後、改立李治為皇太子之前,李世民之三子一弟(長子李承乾、四子李泰、五子李祐、及七弟李元昌)俱謀取帝位,致太宗心灰意冷之曲折,史載:「承乾既廢,上御兩儀殿,群臣俱出,獨留長孫無忌、房玄齡、李世勣、褚遂良,謂曰:『我三子一弟,所為如是,我心誠無聊賴!』因自投於床,無忌等登前扶抱,上又抽佩刀欲自刎,遂良奪刀以授晉王治。」[9]

太宗决定立晋王李治为太子,李承乾流放了黔州,李泰出居均州。太宗为太子李治选良家女充实东宫,被李治推辞。太宗怀疑李治的仁弱性格,是否足以继承天下,他咨询长孙无忌是否可以立自己和隋炀帝之女杨妃之子吴王李恪为太子,被长孙无忌坚决反对而未成。

由于魏征生前曾推荐侯君集和杜正伦有宰相之才,太宗开始怀疑魏征也参与了阴谋。于是扑倒了自己撰写的魏征之碑,取消了魏叔玉与衡山公主的婚约。

642年冬,高句麗发生政变,最终导致了唐朝和高句丽的战争。642年天,高句丽榮留王不满東部大人淵蓋蘇文专横,与他的大臣密谋杀死渊盖苏文。渊盖苏文得到消息,发动政变,殺死了荣留王和同谋官员。拥立荣留王的侄子高藏為王,並自封為「大莫離支」攝政。有人建议攻打高句丽,最初太宗表示拒绝。

644年,高句丽攻打新罗,新罗请求唐朝援助。為征討淵蓋蘇文和保護唐朝的盟友新羅,唐太宗認為有必要對高句麗開戰。他逮捕了盖苏文派到唐朝的使者,宣布其弑逆之罪。644年,太宗率領李世勣、李道宗、張亮和長孫無忌統軍10萬親征高句麗。645年,太宗率领唐军攻占了辽东(今辽宁省辽阳市),衝破高句麗的防線準備攻打高句麗國都平壤,似乎大功在即。太宗亲自率领唐军三万,击败高句丽将军高延寿、高惠真率领的十五万大军,围攻安市城(今遼寧省鞍山海城市)。不料在安市受阻,再也無法前行。深秋时节,唐军粮草枯竭,冬天将至,太宗于是撤军。他后悔贸然亲征,说:“魏征若在,不使我有是行也。”他重新为魏征立碑,召见魏征妻儿,深加劳赐。

在這之後,太宗對高句麗的進攻僅維持在一些小規模的突襲。646年,唐朝與回紇擊滅薛延陀後,647年,唐太宗令牛進達率兵從海上、李世勣率兵從陸路攻打遼東半島。648年,太宗再派薛萬徹率軍從海上攻打鴨綠江口。隨後,唐開始集結陸海部隊準備在649年再一次大規模攻高句麗。不過太宗於649年去世後,新皇帝唐高宗暫停東征的計劃。668年,高宗聯合新羅滅亡高句麗,載籍戶數69.7萬。並建立安東都護府等加以控制遼東。

東突厥滅亡後,薛延陀的真珠可汗乙失夷男接管了東突厥的故土。薛延陀表面臣服於唐朝,暗中却扩充自己的力量。638年,对于薛延陀逐渐强大,太宗怕之后难以控制,于是给真珠可汗的两个儿子拔灼、颉利苾授予小可汗的头衔,试图在他们内部制造矛盾。

639年夏,突利可汗之弟结社率与突利可汗之子贺逻鹘勾结,计划刺杀太宗。他们本打算等着晋王李治一早离开行宫时,趁机袭击。而到了计划的当天,晋王没有离开宫殿,结社率于是提早行动,但很快失败,被俘虏处决。这次事件之后,大臣们建议将突厥人从河套地区的黄河以南遣返到黄河以北。太宗也試圖恢復東突厥,以抗衡薛延陀的崛起。639年秋,太宗册封突厥王族怀化郡王李思摩(阿史那思摩)为乙弥泥孰俟利苾可汗,作为重建的东突厥国家的首领,将诸州安置的所有突厥和胡人都交给了他。突厥人害怕薛延陀,不敢出塞。太宗下诏让真珠可汗与李思摩保持和平,各守漠北和漠南,不互相攻击。在真珠可汗保证不进攻后,突厥人于是出塞在漠南建牙。

薛延陀为避免新恢复的东突厥站稳脚跟,與其進行了多次戰爭。641年冬,真珠可汗听说太宗即将在泰山封禅,无法支持东突厥,于是派其子大度设率军攻打东突厥。李思摩被迫退入长城。太宗為保住東突厥,命李世勣与张俭、李大亮、张士贵、李袭誉率军攻打薛延陀。李世勣很快在诺真河(流经今内蒙古包头市)击败大度设,大度设逃走。

642年,薛延陀尽管名义上顺从唐朝,但已经构成了严重的威胁。太宗这时有两种选择:武力征服或将女儿嫁给真珠可汗进行和亲。唐朝将领、契苾部落的首领契苾何力,被部下掳走,献给薛延陀。为了赎回契苾何力,太宗同意将女儿新兴公主嫁给真珠可汗,真珠可汗于是释放了契苾何力。643年,唐太宗认为自己向真珠可汗许诺和亲并不明智,所以向薛延陀要聘礼:五万匹马、一万头牛和骆驼、十万只羊。真珠可汗同意,但无法立即交纳。太宗以此为由,取消了婚约。

但是644年,趁太宗征伐高句麗的機會,薛延陀部隊發起新一輪攻勢,擊敗東突厥,东突厥部众抛弃了可汗李思摩,逃回唐朝境内。阿史那思摩只得逃回云州,太宗以他为右武卫将军。隨後,高句麗尋求薛延陀援助,但夷男希望避免與唐朝直接戰鬥。

645年,夷男死後,他的兒子多彌可汗拔灼開始和唐軍作戰,攻打唐朝黄河以南和夏州。646年,唐将乔师望、执失思力率軍反擊並打敗拔灼後,薛延陀的附庸回紇、仆骨、同罗等鐵勒部落也乘机出兵造反。太宗得知后,派李道宗、阿史那社尔、执失思力、契苾何力、薛万彻、张俭率军大举进攻薛延陀。薛延陀受到多方攻击,回纥军將多弥可汗殺死。余下的薛延陀人纷纷逃亡,拥立拔灼的堂兄咄摩支为伊特勿失可汗,咄摩支向唐朝表示取消可汗之号。李世勣军至郁督军山,咄摩支的部落还想顽抗,被唐军击败。咄摩支向唐軍投降,被带到长安,结束了其对漠北的统治。薛延陀滅亡后,其他臣服于薛延陀的部族,此时也都表示臣服于唐朝,以太宗为天可汗。

太宗於鐵勒故地設六府七州:瀚海府(回紇)、金微府(僕骨)、燕然府(多濫葛)、盧山府(思結)、龜林府(同羅)、幽陵府(拔野古)。七州:皋蘭州(渾)、高闕州(斛薛)、雞鹿州(奚結)、雞田州(阿跌)、榆溪州(契苾)、蹛林州(思結別部)、窴顏州(白霫)。由燕然都護府管理,治所在陰山之麓(今內蒙古杭錦後旗),轄境東到大興安嶺、西到阿爾泰山、南到戈壁、北到貝加爾湖的整個蒙古高原。回纥的首领吐迷度,虽顺服唐朝,但也试图控制漠北,648年他被侄子谋杀,直到九十多年后,回纥汗国才得以建立。

唐太宗滅東突厥後,開始對西域(即現代新疆和中亞地區)的西突厥以及一些鬆散結盟綠洲國家的施加軍事實力,其主要針對西突厥,以恢復兩漢以來對西域的統治。从640年开始,太宗进行一系列针对西突厥及其在塔里木盆地绿洲仆从国的战役。西突厥与唐朝之间的斗争,持续到太宗之子高宗在位时的657年,西突厥战败被唐朝彻底征服。

632年,疏勒国、于阗国向唐朝入贡,635年,处月国(伊犁河流域)向唐朝入贡,636年,朱俱波(今新疆叶城)向唐朝入贡。高昌王麴文泰原本臣服于唐朝,因为攻打焉耆,就和唐朝的矛盾越来越大,他與西突厥欲谷設聯合,阻礙西域商路,進攻唐朝的伊州。639年冬,太宗以侯君集為交河道行軍大總管,与薛万均率兵出擊高昌王麴文泰。640年,唐軍至磧口,麴文泰驚懼而病死。其子麴智盛即位後不久,侯君集圍城,麴智盛请罪,侯君集要求他出城投降,麴智盛没有同意。侯君集击败西突厥在可汗浮图城的援军,麴智盛于是献城投降唐軍。高昌國三州、五縣、二十二城,八千戶、三萬餘人歸屬唐朝,高昌國結束。魏徵指出在高昌驻军,花费和人力成本都很高,建议太宗让麴智盛继续为高昌王。太宗没有同意,唐朝在高昌設置西州,将其全境并入唐朝的版图。

640年,唐朝在交河城設安西都護府,用以針對西突厥和管理西域。焉耆王龙突骑支协助唐朝征讨高昌,之后又与西突厥结盟,644年,西突厥的盟友焉耆攻打西州,安西都護郭孝恪為西州道行軍總管,从安西(即高昌)出兵討伐依附西突厥的焉耆,佔領焉耆,俘虜國王龍突騎支,立其弟龙栗婆准摄国事。但後來,西突厥大臣屈利啜随后攻陷焉耆,俘获龙栗婆准,焉耆再次脫離唐朝。屈利啜惧怕唐朝势力,不久撤出,焉耆贵族立龙突骑支堂弟龙薛婆阿那支为王。

648年,唐太宗派遣阿史那社爾、郭孝恪率軍討伐依附西突厥的焉耆和龜茲(今新疆阿克蘇地区库车县),唐军击斩龙薛婆阿那支,立他的堂弟龙先那准为王。阿史那社尔进军龟兹,俘虏其王白诃黎布失毕,立其弟为王,征服兩國。然後疏勒和于闐歸附唐朝,將安西都護府遷至龜茲,撫寧西域,統龜茲、焉耆、于闐、疏勒四國,史稱安西四鎮。

在北方,貞觀四年(630年),唐军滅亡東突厥,漠南成為唐势力范围。貞觀二十年(646年),又一舉消滅了薛延陀汗國,至此大漠南北广大地区皆為唐的势力范围。唐朝廷在漠北設立安北都护府,在漠南設立单于都护府,建立了南至罗伏州(今越南河静)、北括玄阙州(後改名余吾州,今安加拉河地区)、西及安息州(今乌兹别克斯坦布哈拉)、东临哥勿州(今吉林通化)的辽阔疆域。

在西北,貞觀四年,唐朝廷在伊吾七城設立西伊州,開始經營西域。貞觀二十二年(648年),郭孝恪击败龟兹国,把安西都护府治所迁至龟兹[g]。

在东北,645年唐太宗征讨高句丽未果,唐高宗在668年乃联合新罗灭高句丽,设立安东都护府。

面對自己空前的文治武功,太宗到晚年也出現一些過失。首先納諫不如貞觀早期積極,比如貞觀十年,魏徵發現他「漸惡直言」。其次奢侈之風日重。不過晚年他還是能反省自己過度奢靡的錯誤。司馬光說唐太宗:「好尚功名,不及禮樂,父子兄弟之間,慚德多矣」。[10]同时,太宗晚年也由早年的清静转为奢纵,营建宫殿,计划封禅泰山等,并自辩“百姓无事则骄逸,劳役则易使”,魏征因此谏到“恐非兴邦之至言,岂安人之长算?”不过由于太宗晚年能够清醒认识自己的问题,所以也能进行调整,因此虽然太宗晚年存在这些过失,最终没有出现败亡的危机,“功大过微,故业不堕”,维持了贞观之治的局面。[11]

《旧唐书》和《新唐书》提到了拂菻(拜占庭帝国)几次出使唐朝。认为拂菻相当于之前的大秦(汉代时指罗马帝国)。643年波多力(君士坦斯二世)向太宗皇帝派遣使臣,[12]献上红玻璃和绿宝石等礼物。[13]这些史书也粗略记载了拂菻的风俗和君士坦丁堡的城墙,[14]以及大食(阿拉伯帝国)大将军摩栧(穆阿维叶一世,在成为哈里发之前担任叙利亚总督)将其包围,迫使拜占庭人请和的战争。[13][15]萨珊帝国的最后一位统治者伊嗣俟三世在哈里发政权攻打波斯核心脏地带时,派遣使者到中亚费尔干纳的宗主国唐朝寻求太宗皇帝的援助。这可能促使拜占庭人在叙利亚被穆斯林占领的情况下,派遣使节前往中国。[16]唐朝的史料还记录了在伊斯兰哈里发征服波斯后,萨珊王朝的王子卑路斯三世逃往唐朝的情况。[17]

在太宗统治下中国向中亚扩张,似乎已经引起了西方世界的注意。狄奥菲拉克特·西莫卡塔是希拉克略统治时期的拜占庭帝国历史学家,他写道,桃花石(Taugast、Taugas、古突厥语: Tabghach,一说语源来自建立北魏的鲜卑族拓跋氏),[18]是一个伟大的东方帝国,统治着突厥民族, 首都在印度东北约1500英里处,称之为胡姆丹(来自突厥语Khumdan,意思是长安)。那里有偶像崇拜,但人们很聪明,遵照正义公正的法律而生活。[19]他将中国描绘为被一条大河(即长江)分割,这条大河是两个交战敌对国家之间的边界。在拜占庭皇帝莫里斯统治期间,北方人黑衣国征服了南方的红衣国。[20]该记述可能与隋文帝灭亡陈朝、统一中国有关。[20]西莫卡塔将桃花石的统治者称为ταϊσαν,解释为天之子,可能是天子之意,也可以与当时统治者太宗一词的对音有关。[21]

貞觀二十二年(648年)正月,唐太宗撰寫《帝範》十二篇頒賜給太子李治。貞觀二十三年(649年),唐太宗得了痢疾(一種傳染病),醫治最終無效(一說是服用天竺长生藥致暴病不救[22]),命李治到金掖門代理國事。貞觀二十三年五月二十六日(649年7月10日),唐太宗李世民崩逝于終南山翠微宮含風殿內,享年五十一岁,在位二十三年,初谥文皇帝,庙号太宗,葬唐昭陵(位于今中國陝西省禮泉縣東北50多里山峰上),唐高宗上元元年(674年)加谥文武圣皇帝,唐玄宗天寶八年(749年)加谥文武大圣皇帝,天寶十三年(754年)加谥文武大圣大广孝皇帝。

評價

- 《貞觀政要》贊貞觀之治:官吏多自清謹,王公妃主之家,大姓豪猾之伍,無敢侵欺細人。商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,去年犯死者仅二十九人。又频致丰稔,米斗三钱,马牛布野,外户不闭,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赍粮,取给于路。入山东村落,行客经过者,必厚加供待,或发时有赠遗。此皆古昔未有也。

- 后晋官修正史《旧唐书》刘昫等的評價是:“史臣曰:臣观文皇帝发迹多奇,聪明神武。拔人物则不私于党,负志业则咸尽其才。所以屈突、尉迟,由仇敌而愿倾心膂;马周、刘洎,自疏远而卒委钧衡。终平泰阶,谅由斯道。尝试论之:础润云兴,虫鸣螽跃。虽尧、舜之圣,不能用檮杌、穷奇而治平;伊、吕之贤,不能为夏桀、殷辛而昌盛。君臣之际,遭遇斯难,以至抉目剖心,虫流筋擢,良由遭值之异也。以房、魏之智,不逾于丘、轲,遂能尊主庇民者,遭时也。或曰:以太宗之贤,失爱于昆弟,失教于诸子,何也?曰:然,舜不能仁四罪,尧不能训丹朱,斯前志也。当神尧任谗之年,建成忌功之日,苟除畏逼,孰顾分崩,变故之兴,间不容发,方惧“毁巢”之祸,宁虞“尺布”之谣?承乾之愚,圣父不能移也。若文皇自定储于哲嗣,不骋志于高丽;用人如贞观之初,纳谏比魏徵之日。况周发、周成之世袭,我有遗妍;较汉文、汉武之恢弘,彼多惭德。迹其听断不惑,从善如流,千载可称,一人而已!赞曰:昌、发启国,一门三圣。文定高位,友于不令。管、蔡既诛,成、康道正。贞观之风,到今歌咏。”[23]

- 北宋官修正史《新唐书》欧阳修、宋祁等的評價是:“甚矣,至治之君不世出也!禹有天下,传十有六王,而少康有中兴之业。汤有天下,传二十八王,而其甚盛者,号称三宗。武王有天下,传三十六王,而成、康之治与宣之功,其余无所称焉。虽《诗》、《书》所载,时有阙略,然三代千有七百余年,传七十余君,其卓然著见于后世者,此六七君而已。呜呼,可谓难得也!唐有天下,传世二十,其可称者三君,玄宗、宪宗皆不克其终,盛哉,太宗之烈也!其除隋之乱,比迹汤、武;致治之美,庶几成、康。自古功德兼隆,由汉以来未之有也。至其牵于多爱,复立浮图,好大喜功,勤兵于远,此中材庸主之所常为。然《春秋》之法,常责备于贤者,是以后世君子之欲成人之美者,莫不叹息于斯焉。”[24]

- 《新唐书·北狄列传》:唐之德大矣!際天所覆,悉臣而屬之;薄海內外,無不州縣,遂尊天子曰“天可汗”。三王以來,未有以過之。至荒區君長,待唐璽纛乃能國;一為不賓,隨輒夷縛。故蠻琛夷寶,踵相逮於廷。

- 陆九渊《象山语要·卷三十一·论德仁功利》:“太宗富有天下,贵为天子,功业皆其所自致,而能俯首抑意,听拂逆之辞于畴昔所恶之臣。呜呼!此其所以致贞观之治,庶几于三代之王者乎?”

- 朱熹与陈亮书:“太宗之心,则吾恐其无一不出于人欲也。直以其能假仁假义,以行其私。而当时与之争者,才能知术既出其下,又不知有仁义之可饬。是以彼善于此,而得以成其功尔。”“论后世人,不当尽绳以古人礼法。毕竟高祖不当立建成。”“太宗功高,天下所系属,亦自无安顿处,只高祖不善处置了。”

- 文天祥《古代状元卷:文天祥殿试卷》:太宗全不知道、闺门之耻、将相之夸、末年辽东一行、终不能以克其血气之暴、其心也骄。

- 元朝戈直在《貞觀政要》集論中說:“夫太宗之於正心修身之道,齊家明倫之方,誠有愧於二帝三王之事矣。然其屈己而納諫,任賢而使能,恭儉而節用,寬厚而愛民,亦三代而下,絕無而僅有者也。後之人君,擇其善者而從之,其不善者而改之,豈不交有所益乎!”這裡所說,太宗在正心修身,齊家明倫方面,有愧于二帝三王之事,主要是指太宗與其兄李建成的皇位之爭。

- 明朝官修皇帝实录《明太祖实录》记载,明太祖朱元璋在洪武七年八月初一日(1374年9月7日),亲自前往南京历代帝王庙祭祀三皇、五帝、夏禹王、商汤王、周武王、汉高祖、汉光武帝、隋文帝,唐太宗、宋太祖、元世祖一共十七位帝王[25],其中对唐太宗李世民的祝文是:“惟唐太宗皇帝英姿盖世,武定四方,贞观之治,式昭文德。有君天下之德而安万世之功者也。元璋以菲德荷天佑人助,君临天下,继承中国帝王正统,伏念列圣去世已远,神灵在天,万古长存,崇报之礼,多未举行,故于祭祀有阙。是用肇新庙宇于京师,列序圣像及历代开基帝王,每岁祀以春、秋仲月,永为常典。今礼奠之初,谨奉牲醴、庶品致祭,伏惟神鉴。尚享!”[26]

- 明憲宗在命儒臣訂正重刊《貞觀政要》時寫道:“太宗在唐為一代英明之君,其濟世康民,偉有成烈,卓乎不可及已。所可惜者,正心修身,有愧于二帝三王之道,而治未純也。”

- 毛泽东评价李世民说:“李世民的工作方法有四”,“自古能军无出李世民之右者,其次则朱元璋耳。”[27][28][29][30]

- 王仲荦《隋唐五代史》:“唐代的皇帝裡,唐太宗,早年的唐玄宗,唐宣宗,都是杰出的皇帝。”“我们认为旧日的封建歷史家对‘貞觀之治’是渲染得有點過分的。……固然,在唐太宗统治的二十多年间,人口有了较大的增长,但比之隋極盛时户数,还不到二分之一。”“魏徵疏文中也说到:‘今自伊洛以东,暨于海岱,灌莽巨泽,茫茫千里、人煙斷絕,鸡犬不闻。道路萧条,进退艰阻。’”“封建歷史家把貞觀時期當作理想的太平盛世,和實際情況是有很大距離的。”

- 吕思勉《隋唐五代史》:“唐太宗不过中材,论其恭俭之德,及忧深思远之资,实尚不如宋武帝,更无论梁武帝;其武略亦不如梁武帝,更无论宋武帝,陈武帝矣!”

出生年月争议

据《贞观政要》李世民的生日是十二月癸丑,据《资治通鉴》李世民的生日是十二月癸未,据《旧唐书》李世民生于隋开皇十八年十二月戊午(599年1月23日),因此李世民的生日应为十二月份。据《旧唐书》李世民卒年五十二岁,其弟李玄霸无考;据《新唐书》李世民卒年五十三岁,其弟李玄霸年十六岁死于隋大业十年(614年),则李玄霸生卒年为公元599-614年,而李世民生卒年为公元597-649年;李世民以十二月出生,李世民生卒年月为598年1月-649年7月,与李玄霸(599-614)为同母兄弟。《新唐书》推翻了《旧唐书》关于李世民的生卒年月,增加了李玄霸的生卒年,使李世民与李玄霸的生卒更可信。胡如雷著《李世民传》即以《新唐书》为依据,考证李世民的出生年月为隋开皇十七年十二月戊午(598年1月28日)。

《新唐书》增加了李玄霸的生卒年岁,补正了李世民的生卒年岁,补充了《旧唐书》中没有的珍贵史料,《新唐书》与《旧唐书》同被列为《二十四史》之钦定官史。据胡如雷考证:“李世民生于开皇十八年十二月之说亦难成立,因窦氏在不到十三个月的时间里先后两次生子的可能性虽然不能完全排除,但就常情而言,这种可能性也不大”。根据李世民同母弟李玄霸十六岁时死于大业十年,而倒推出李玄霸生于开皇十九年,所以若李世民生于开皇十八年十二月,则李玄霸最迟生于开皇十九年十二月,两兄弟生辰过近,不太可能。

軼事

《舊唐書·本紀第二:太宗上》记载,李世民四歲時,其父李淵任岐州刺史,有一書生自稱善相,拜訪李淵說:“公贵人也,且有贵子。”見到李世民時又說:“龙凤之姿,天日之表,年将二十,必能济世安民矣。”李淵害怕這話走漏,派人去追殺書生,書生卻忽然失蹤了。於是李淵就取“濟世安民”之意給李世民命名。[31]

據新舊唐書太宗本紀,李世民十六歲時參軍,跟隨隋將雲定興,一次隋煬帝楊廣被圍,雲定興軍負責救駕,李世民獻計,故佈疑陣,嚇退敵軍,救回天子[32]。

由於唐太宗在即位前曾當過尚書令,故當太宗做皇帝後,大臣多不敢任其職,於是之後這個職務就幾乎不授人,尚書省的長官就只設左、右僕射,後用其他官員以「同中書門下三品」的頭銜參預朝政,執行宰相職務。至高宗時,又用低級官員以「同中書門下平章事」的頭銜參預朝政,執行宰相職務。左、右僕射成了聽令執行的官員,不能參加大政,唐中宗神龙政变復辟之後,僕射就非宰相職務。中書令、侍中在安史之亂後也不常設了。同中書門下平章事成了宰相最普遍的名稱。

《大唐新語·卷一》載,太宗繼位後曾在苑囿內狩獵,一群野豬從森林中衝出。太宗舉弓四箭射殺了四隻,但還是有一頭雄野豬向馬匹直衝而來。吏部尚書唐儉慌忙下馬,與之搏鬥。太宗拔劍砍死野豬,笑著對唐儉說,「天策長史,不見上將擊賊耶?何懼之甚!」唐儉當即回答道:「漢祖以馬上得之,不以馬上理之。陛下以神武定四方,豈復逞雄心於一獸!」太宗覺得唐儉說得有理,於是停止了狩獵。[33]

李治登基後,為了表示對他的父親李世民的無比尊敬,進行了一項重要規定,即不再使用“世”和“民”這兩個字。 這個規定導致了「觀世音菩薩」這個名字的改變,從此稱為「觀音菩薩」。在唐太宗李世民的統治時期,"觀世音菩薩"這個稱呼經常在大唐相關文獻和文化中出現。 然而,唐太宗過世後,這個稱呼變得相對不常見,逐漸淡出了歷史舞台。 這個變化反映了不同歷史時期和統治者對於宗教和文化方面的關注和偏好的變化。但也有說法認為「觀音菩薩」只是「觀世音菩薩」的簡稱。唐代清涼澄觀法師指出在梵文古本中存在兩種不同的名稱,1927年新疆出土的古抄本中,以 अवलोकितस्वर(Avalokitasvara)為觀音菩薩的名稱,證實了他的說法。「娑伐羅」(स्वर svara),意思為「聲音」,Avalokitasvara 可意譯為「觀音」,鳩摩羅什出生在西域地區,所見的應該就是這個版本。因此,觀音菩薩並非是因為避諱而出現的名稱。根據唐代玄應的說法,這可能是來自於不同地區方言所導致的。[34]

李世民酷愛書法,其書法以隸書見長,並且酷愛書法名品《蘭亭序》(即《蘭亭集序》,王羲之書法珍品,王羲之的字十分多變,就一「之」字就有十數種變化之多),相傳當年大臣蕭翼見太宗似有鬱結難紓,問之原因,知道其欲得《蘭亭序》,於是便與辯才和尚(王羲之當年墨寶輾轉傳至其七世孫智永,智永出家為僧,又將墨寶傳予其弟子辯才和尚)鬥智最後終於為李世民獲得。而王羲之本願並不想《蘭亭序》落入君王之手成為陪葬品。但最後結果事與願違,《蘭亭序》最終成為唐太宗的陪葬品。

唐代劉餗《隋唐嘉話》載,太宗曾经饲养过一只鹞,十分喜爱它,经常把它架在手臂上玩赏。一次看到魏徵前来奏事,就把鹞藏在了怀里。魏徵看出端倪,汇报事情时就顺势向太宗讲述古代帝王由于安逸享乐而亡国的故事,暗中劝谏太宗。魏徵奏事时故意拖了很久,鹞最终被捂死在了太宗怀里[35]。

功臣长孙顺德因女儿逝世而大病。太宗认为顺德系出鲜卑贵胄,身为武将却十分挂念儿女之情,因此心生鄙夷,对房玄龄说:“顺德无刚气,因儿女牵爱而致大病,至于吗?”[36]。后来晋阳公主早夭,年十二,太宗非常傷心,有三十多天吃不下飯,每日哀傷数十次,因此身体急速消瘦。大臣們前來勸他,太宗回道:「朕哪裡不知道這樣悲爱無濟於事呢。我只是忍不住啊,朕也不知道為甚麼會這樣[37]。」北宋時庄绰也说唐太宗儿女牵爱,不能自拔[38]。

晉陽公主去世后,唐太宗下诏命令有关官员用晋阳公主封邑的余钱在公主墓旁营建佛祠,以此为公主的往生祈祷[39]。

大臣

- 司徒、趙國公長孫無忌

- 故司空、揚州都督、河間元王李孝恭

- 故司空、萊國成公杜如晦

- 故司空、相州都督、太子太師、鄭國文貞公魏徵

- 司空、梁國公房玄齡

- 開府儀同三司、尚書右僕射、申國公高士廉

- 開府儀同三司、鄂國公尉遲敬德

- 特進、衛國公李靖

- 特進、宋國公蕭瑀

- 故輔國大將軍、揚州都督、褒忠壯公段志玄

- 輔國大將軍、夔國公劉弘基

- 故尚書左僕射、蔣忠公屈突通

- 故陝東道行台右僕射、鄖節公殷開山

- 故荊州都督、譙襄公柴紹

- 故荊州都督、邳襄公長孫順德

- 洛州都督、鄖國公張亮

- 光祿大夫、吏部尚書、陳國公侯君集

- 故左驍衛大將軍、郯襄公張公謹

- 左領軍大將軍、盧國公程知節

- 故禮部尚書、永興文懿公虞世南

- 故戶部尚書、渝襄公劉政會

- 光祿大夫、戶部尚書、莒國公唐儉

- 光祿大夫、兵部尚書、英國公李世勣

- 故徐州都督、胡壯公秦叔寶

- 蕭瑀(626年任尚書左僕射,627年任尚書左僕射,630年以御史大夫參議朝政,635年-636年以特進參豫朝政,643年-646年任同中書門下三品)

- 陳叔達(626年任侍中)

- 封德彝(626年-627年任尚書右僕射)

- 宇文士及(626年-627年任中書令)

- 高士廉(626年-627年任侍中,638年-643年任尚書右僕射,643年-647年任同中書門下三品)

- 房玄齡(626年-629年任中書令,629年-643年、643年-648年任尚書左僕射)

- 長孫無忌(627年-628年任尚書右僕射,645年-649年攝侍中、檢校中書令)

- 杜淹(627年-628年以吏部尚書參議朝政)

- 杜如晦(628年-629年任侍中,629年任尚書右僕射)

- 李靖(628年-629年任中書令,630年-634年任尚書右僕射)

- 王珪(628年-633年任侍中)

- 魏征(629年-632年以秘書監參豫朝政,632年-638年任侍中,638年-642年以特進參議得失)

- 溫彥博(630年-636年任中書令,636年-637年任尚書右僕射)

- 戴冑(630年-33年以民部尚書參豫朝政)

- 侯君集(630年-632年、632年-640年以兵部尚書參豫朝政,640年-643年以吏部尚書參豫朝政)

- 楊師道(636年-639年任侍中,639年-643年、645年任中書令)

- 劉洎(639年-644年以黃門侍郎參知政事,644年-645年任侍中)

- 岑文本(642年-644年以中書侍郎專典機密,644年-645年任中書令)

- 李世勣(643年-649年任同中書門下三品)

- 張亮(643年-646年以刑部尚書參豫朝政)

- 馬周(644年-648年任中書令)

- 褚遂良(644年-647年以黃門侍郎參豫朝政,648年-649年任中書令)

- 許敬宗(645年同掌機務)[h]

- 高季輔(645年同掌機務)[h]

- 張行成(645年同掌機務)[h]

- 崔仁師(648年以中書侍郎參知機務)

家庭

唐太宗李世民的祖先

唐皇室以李耳后裔自居,有出身隴西李氏與趙郡李氏兩種說法,傳統說法認為李唐皇室為漢人。在唐太宗時,曾有和尚法琳認為李唐先祖為拓跋氏之後,非李耳與隴西李氏後代,引起唐太宗不滿,被唐太宗下狱[40]。宋代朱熹[41]與鄭思肖[42]以李唐閨門失禮家法繆戾,有李唐源自夷狄的說法。

其先祖李虎的兄弟名為起頭與乞豆,非漢人名字,馮承鈞[43]與向達[44]认為李唐家族有可能出身胡人。根據《新修本草》記載與唐太宗畫相,嚴耕望推論李世民可能擁有胡人血統[45]。劉盼遂[46]與王桐齡[47]考據認為李世民家族應為鮮卑拓跋氏後裔,這個說法曾引起討論[48][49]。美國學者陳三平[50]與卓鴻澤[51]皆認為李世民家族應出身於阿爾泰系民族,為胡人,與鮮卑拓跋部關係緊密。

根據唐朝先人曾被賜姓大野氏以及出身邊鎮等史實,日本學者金井之忠曾主張李淵家族可能出身高車叱李氏的假說,但遭陳寅恪驳斥[52]。台灣學者劉學銚[53]、常華安[54]與中国学者苏日巴达拉哈[55]等人,皆支持李唐家族先祖應出自高車。美國漢學者歐文·拉鐵摩爾認為李世民家族具有突厥族血統。

陳寅恪認為李唐先世雖為漢人,但在李虎之後,其家族長期與胡人通婚,混有胡族血統[56],其祖母與其母親皆出身鮮卑,李世民本人擁有胡族血統為明確事實[57]。中華民國學者錢穆[58]、薩孟武[59]與岑仲勉等人皆有類似意見[60]。日本學者岡田英弘認為,自五胡十六國時期之後,在中國北方,漢族與胡族大量混血,特別是在山西與河北一帶,李世民家族出身在胡漢混血的北族之中。

- 由于史料缺失,列出的后宫、姬妾诸人可能有重复。

- 貴妃韋珪,北周太傅韦孝宽曾孫女,韦圆成女。生紀王李慎、臨川公主李孟姜。尊封纪国太妃。生於公元597年,薨於公元665年,享年69歲。陪葬昭陵。与前夫李孝珉有一女,太宗封定襄县主。

- 杨贵妃:生趙王李福,封赵国太妃。生卒年不詳。陪葬昭陵。

- 楊妃,隋炀帝女,生吳王李恪、蜀悼王李愔,生卒年不詳。墓葬不明。

- 阴妃:阴世师之女。生齊王李祐。

- 燕德妃:燕宝寿女,隋观王杨雄外孙女。先封賢妃,後遷德妃。生越敬王李貞、江殤王李囂。封越国太妃。生於隋大業五年(公元609年),咸亨二年(公元671年),享年63歲。陪葬昭陵。

- 鄭賢妃,仅《唐會要》記載陪葬昭陵,目前尚無發現其墓葬。

- 賢妃徐惠,徐孝德女。生於武德八年(公元626年),由才人累进至二品充容。薨於永徽元年(公元650年),享年24歲。贈賢妃,陪葬昭陵石室。

唐太宗共有14位兒子[61]:

- 李承乾[i]:母長孫皇后。生於武德元年(公元618年),卒於貞觀十九年(公元645年),年28歲。陪葬昭陵。常山郡王→中山郡王→皇太子→廢太子→贈恆山愍王

- 李寬[j]:母不詳,早薨。生卒年不詳。嗣楚王→贈楚王

- 李恪[k]:母隋煬帝女楊妃。生於武德二年(公元619年),薨於永徽四年二月(公元653年),享年34歲。贈司空,墓葬不詳。長沙郡王→漢王→蜀王→吳王→廢為庶人→贈鬱林郡王→吳王

- 李泰[l]:母長孫皇后。生於武德三年(公元620年),永徽三年(公元652年)薨於鄖鄉縣,時年33歲。贈太尉、雍州牧,葬於薨地。宜都郡王→衛王→越王→魏王→東來郡王→順陽郡王→濮恭王

- 李祐[m]:母陰妃,生年不詳,卒於貞觀十七年(公元645年)。墓葬不詳。宜陽郡王→楚王→燕王→齊王→廢為庶人

- 李愔[n]:母隋煬帝女楊妃。生年不詳,乾封二年(667年)卒於流配地巴州。贈益州大都督,陪葬昭陵。梁王→蜀王→貶為庶人→涪陵郡王→蜀悼王

- 李惲:母王氏,生年不詳,薨上元年間。贈司空、荊州大都督,陪葬昭陵。郯王→蔣王

- 李貞[o]:母燕德妃。生於武德八年(公元626年),薨於垂拱三年(公元688年),享年62歲。陪葬昭陵。漢王→原王→越敬王

- 李治[p]:母長孫皇后。晉王→皇太子→唐高宗

- 李慎[q]:母韋貴妃,生年不詳,薨於永昌元年(公元689年)。陪葬昭陵。申王→紀王

- 李囂:母燕德妃,早薨。生年不詳,卒於貞觀六年正月(公元633年)。江殤王

- 李簡:母不詳,早薨。生年不詳,卒於貞觀五年四月(公元632年)。代王

- 李福[r]:母楊貴妃。生於貞觀八年(公元635年),薨於咸亨元年(公元670年),贈司空、并州都督,陪葬昭陵。趙王

- 李明[s]:母李元吉妻巢剌王妃楊氏。生卒年不詳。陪葬昭陵。曹恭王

《新唐书》[62]记唐太宗共有21位女兒,出生顺序见于个人记载:

- 襄城公主[t],长女:母不明,下嫁蕭銳。生年不詳。陪葬昭陵。

- 汝南公主:第三女[63],母不明,早薨。生卒年不詳。墓葬不詳。

- 南平公主:母不明,下嫁王敬直,以累斥嶺南,更嫁劉玄意。生卒年不詳。陪葬昭陵。

- 遂安公主:母不明,下嫁竇逵,逵死,又嫁王大禮。生卒年不詳。陪葬昭陵。

- 長樂公主[u]李麗質,第五女:母長孫皇后,下嫁長孫沖。生於武德四年(公元621年),薨於貞觀十七年(公元643年)八月十日,享年23歲。陪葬昭陵。

- 豫章公主[v]:母宮中下嬪,下嫁唐義識。生卒年不詳。陪葬昭陵。

- 巴陵公主[w]:母不明,下嫁柴令武,生年不詳,薨於永徽四年二月。墓葬不詳。

- 普安公主:母不明,下嫁史仁表,生卒年不詳,陪葬昭陵。

- 東陽公主:母不明,下嫁高履行,生卒年不詳,陪葬昭陵。

- 臨川公主[x],第十一或第十二女:表字「孟姜」,母韋貴妃,下嫁周道務。生於武德七年(公元624年),卒於永淳初年(公元682年),享年58歲。陪葬昭陵。

- 清河公主[y]:名「敬」,表字「德賢」,母不明,下嫁程懷亮。生於武德七年(公元624年),卒於麟德元年(公元664年),享年41歲。陪葬昭陵。

- 蘭陵公主[z],第十九女:名「淑」,表字「麗貞」,母不明,下嫁竇懷悊。生年不詳,病逝於唐高宗顯慶三年(公元658年)八月。陪葬昭陵。

- 晉安公主:母不明,下嫁韋思安,又嫁楊仁輅,生卒年不詳。陪葬昭陵。

- 安康公主:母不明,下嫁獨孤謀。生卒年不詳。陪葬昭陵。

- 新興公主:母不明,下嫁長孫曦。生卒年不詳。陪葬昭陵。

- 城陽公主[aa]:母長孫皇后,下嫁杜荷,又嫁薛瓘。生卒年不詳。陪葬昭陵。

- 高阳公主[ab]:母不明,下嫁房遺愛。生年不詳,薨於永徽四年二月。墓葬不詳。

- 金山公主:母不明,早薨。生卒年不詳。墓葬不詳。

- 晉陽公主[ac]:表字「明達」,母長孫皇后,未及下嫁。生卒年不詳,薨年十二。墓葬不詳。

- 常山公主:母不明,生卒年不詳。沒有下嫁。墓葬不詳。

- 新城公主[ad]:母長孫皇后,初嫁長孫詮,後嫁韋正矩。生年不詳,薨於龍朔三年。陪葬昭陵。

相关文艺作品

| 飾演演員 | 影視作品 |

| 楊群 | 《唐太宗游地府》(1970年) |

| 馮粹帆 | 《隋唐風雲》(1976年) |

| 中村敦夫 | 《西游记》(1978年,日劇) |

| 王光权 | 《少林寺》(1982年) |

| 苗侨伟 | 《决战玄武门》(1984年) |

| 江汉 | 《武则天》(1984年) |

| 刘兆铭 | 《薛仁贵征东》(1985年) 《薛丁山征西》(1986年) |

| 张志明 | 《西游记》(1986年) |

| 梁修身 | 《一代女皇武则天》(1986年) |

| 刘青云 | 《大运河》(1987年) |

| 佟瑞敏 | 《大唐名相》(1990年) |

| 王志飞 | 《侠骨风流》(1992年) |

| 任秉基 | 《三国记》(1992年,韓劇) |

| 黃香蓮 | 《大唐風雲錄》(1992年,電視歌仔戲) |

| 夏木阳介 | 《西游记》(1993年,日劇) |

| 林俊贤 | 《唐太宗李世民》(1993年) |

| 鲍国安 | 《武则天》(1995年) |

| 张兆辉 | 《隋唐群英会》(1996年) 《布袋和尚》(1999年) |

| 王迎深 | 《隋唐演义》(1996年) |

| 郑柏麟 | 《西游记》(1996年) |

| 焦恩俊 | 《游龙惊凤》(1997年) |

| 黄海冰 | 《花木兰》(1998年) |

| 濮存昕 | 《镜花缘传奇》(1998年) |

| 潘志文 | 《西游记》(1998年) |

| 樊少皇 | 《新少林寺》(2000年) |

| 翁家明 | 《乱世桃花》(2000年) |

| 王光辉 | 《西游记后传》(2000年) |

| 唐国强 | 《大唐情史》(2001年) 《贞观长歌》(2007年) 《武则天秘史》(2011年) |

| 洪宇宙 | 《文成公主》(2001年) |

| 陈荣峻 | 《锦绣良缘》(2001年) |

| 高雄 | 《齊天大聖孫悟空》(2002年) |

| 郑国霖 | 《隋唐英雄传》(2003年) 《隋唐英雄 3 & 4》(2014年) 《热血长安》(2017年) |

| 陈宝国 | 《移山倒海樊梨花》(2003年) |

| 廖啟智 | 《烽火奇遇結良緣》(2003年) |

| 何润东 | 《秦王李世民传奇》(2004年) |

| 于洋 | 《傻小李元霸》(2004年) |

| 杨升 | 《千古風流一罈醋》(2004年) |

| 刘威 | 《无字碑歌》(2004年) |

| 阮德锵 | 《大唐双龙传》(2004年) |

| 寇振海 | 《至尊红颜》(2005年) |

| 徐仁锡 李柱贤 |

《渊盖苏文》(2006年,韓劇) |

| 沈晓海 | 《开创盛世》(2006年) |

| 李俊锋 | 《风尘三侠之红拂女》(2006年) |

| 王卫国 | 《薛仁贵传奇》(2006年) |

| 宋龙台 | 《大祚荣》(2006年,韓劇) |

| 马跃 | 《贞观之治》(2007年) 《骊歌行》(2021年) |

| 林志颖 | 《少林寺传奇2》(2008年) |

| 刘长纯 | 《大明宫》(纪录片)(2009年) |

| 郭峰 | 《公主嫁到》(2010年) |

| 朱泳腾 | 《西游记》(2010年) |

| 汤镇宗 | 《西游记》(2011年) |

| 吴庆哲 | 《大唐双龙传之长生诀》(2011年) |

| 黄海冰 | 《唐宮美人天下》(2011年) |

| 贺刚 | 《卜案》(2012年) |

| 马天宇[ae] | 《軒轅劍之天之痕》(2012年) |

| 余少群 | 《隋唐英雄 1 & 2》(2012年) |

| 尹承元 | 《大王之夢》(2012年,韓劇) |

| 杜淳 | 《隋唐演义》(2013年) |

| 何中华 | 《尉迟恭》(2013年) |

| 张丰毅 | 《武媚娘传奇》(2014年) |

| 秦俊杰 | 《天下长安》(2018年) |

| 張智堯 | 《唐砖》(2018年) |

| 朴誠雄 | 《安市城》(2018年,韓國電影) |

| 刘倬廷 | 《玄武门之殇》(2018年) |

| 葛奕德 | 《少林小英雄》(2018年) |

| 丁宇翾 | 《天真派西游记》(2019年) |

| 谭凯 | 《風起霓裳》(2021年) |

| 耿乐 | 《长歌行》(2021年) |

- 《隋唐英雄传》(2003年)

- 《軒轅劍參外傳 天之痕》(2000年)

注釋

参考文献

外部連結

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads