শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

ভারতের ইতিহাস

ভারতবর্ষ এবং তার অতীতের ঘটনা উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

ভারতের ইতিহাস বলতে মূলত খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ থেকে খ্রিষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন -মধ্যযুগীয় ও প্রাক-আধুনিক কালের ইতিহাসকেই বোঝানো হয়। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দশ লক্ষ(?) বছর আগে উক্ত ভূখণ্ডে প্রথম মানববসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। তবে ভারতের জ্ঞাত ইতিহাসের সূচনা হয় ৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। পরবর্তী হরপ্পা যুগের সময়কাল ২৬০০ – ১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনায় এই ব্রোঞ্জযুগীয় সভ্যতার পতন ঘটে। সূচনা হয় লৌহ-নির্ভর বৈদিক যুগের। এই যুগেই সমগ্র গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে মহাজনপদ নামে পরিচিত ১৬টি প্রধান প্রধান রাজ্য-তথা-জনবসতির উত্থান ঘটে। এই জনপদগুলির অধিকাংশই রাজতান্ত্রিক হলেও এদের মধ্যে "লিচ্ছিবি" ছিল গণতান্ত্রিক। এই জনপদের মধ্যে অন্যতম ছিল মগধ। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধে জন্মগ্রহণ করেন মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ; পরবর্তীকালে যাঁরা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে শ্রমণ ধর্মদর্শন প্রচার করেন।

- এই নিবন্ধটি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ববর্তী ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস-সম্পর্কিত। ১৯৪৭-পরবর্তী ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস জানতে হলে দেখুন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস নিবন্ধটি। এছাড়া পাকিস্তান বা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ইতিহাস জানতে হলে দেখুন যথাক্রমে পাকিস্তানের ইতিহাস ও বাংলাদেশের ইতিহাস। দক্ষিণ ভারত, অবিভক্ত বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস জানতে হলে দেখুন যথাক্রমে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস ও পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস।

অব্যবহিত পরবর্তীতেই একাধিক বৈদেশিক শাসনে আওতায় চলে আসে উত্তর-পূর্বের এই অঞ্চল। এগুলির মধ্যে ৫৪৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হখামনি পারসিক সাম্রাজ্য[১] ৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ মহামতি আলেকজান্ডারের [২] রাজত্বকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পাঞ্জাব ও গান্ধার অঞ্চলে ব্যাকট্রিয়ার প্রথম ডিমেট্রিয়াস কর্তৃক ১৮৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্থাপন করেন ইন্দো-গ্রিক রাজ্য। প্রথম মিনান্ডারের আমলে গ্রিকো-বৌদ্ধ যুগে এই রাজ্য বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির চরমে পৌঁছায়।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে উপমহাদেশে রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয়। পরবর্তী দশ শতাব্দীকালে একাধিক ক্ষুদ্রকায় রাজ্য ভারতের বিভিন্ন অংশ শাসন করে। চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ভারত পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী প্রায় দুই শতাব্দীকাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের যাবৎ এই ঐক্য বজায় থাকে। এই যুগটি ছিল হিন্দুধর্মসংস্কৃতির পুনর্জাগরণের কাল। ভারতের ইতিহাসে এই যুগ "ভারতের সুবর্ণ যুগ" নামে অভিহিত । এই সময় ও পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করেন চালুক্য, চোল, পল্লব ও পাণ্ড্য রাজন্যবর্গ। তাদের রাজত্বকাল দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব এক সুবর্ণ যুগের জন্ম দেয়। এই সময়ই ভারতীয় সভ্যতা, প্রশাসন, সংস্কৃতি তথা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ৭৭ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কেরলের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথাও জানা যায়।

৭১২ খ্রিষ্টাব্দে আরব সেনানায়ক মুহাম্মদ বিন কাশিম দক্ষিণ পাঞ্জাবের সিন্ধ ও উত্তর পাঞ্জাবের মুলতান অধিকার করে নিলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা ঘটে।[৩] এই অভিযানের ফলে দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে সংগঠিত একাধিক অভিযানের ভিত্তিভূমি সজ্জিত করে। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে দিল্লি সুলতানি ও মুঘল সাম্রাজ্যের মতো মুসলমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। মুঘল শাসনে উপমহাদেশের প্রায় সমগ্র উত্তরাঞ্চলটি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মুঘল শাসকরা ভারতে মধ্যপ্রাচ্যের শিল্প ও স্থাপত্যকলার প্রবর্তন ঘটান। মুঘলদের সমকালেই দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব পশ্চিম ভারতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য, অহোম রাজ্য এবং বাংলা, মারাঠা সাম্রাজ্য ও একাধিক রাজপুত রাজ্যের মতো বেশ কিছু স্বাধীন রাজ্যের উন্মেষ ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধীরে ধীরে মুঘলদের পতন শুরু হয়। এর ফলে আফগান, বালুচ ও শিখরা উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়।[৪] অবশেষে ব্রিটিশরা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার উপরে নিজেদের শাসন কায়েম করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও পরবর্তী শতাব্দীতে ধীরে ধীরে ভারত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে চলে যায়। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের নামে অভিহিত সিপাহী বিদ্রোহেরপ্রেক্ষিতে কোম্পানির শাসনে অসন্তুষ্ট ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতকে ব্রিটিশ রাজের প্রত্যক্ষ শাসনে নিয়ে আসেন। এই সময়টি ছিল ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অবনমনের এক অধ্যায়। যদিও পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষার প্রসার এই যুগেই বাংলার মাটিতে নবজাগরণের জন্ম দেয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশব্যাপী এক স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়। অবশেষে, ১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ গ্রেট ব্রিটেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়। উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তান ও অবশিষ্ট অঞ্চল ভারতীয় প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে।

Remove ads

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

প্রস্তর যুগ

মধ্যভারতের নর্মদা উপত্যকার হাথনোরায় প্রাপ্ত হোমো ইরেকটাস-এর প্রক্ষিপ্ত অবশেষগুলি ২০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ বছর পূর্ববর্তী মধ্য প্লেইস্টোসিন যুগে ভারতে মানববসতি উন্মেষের সম্ভাবনার দিকটি নির্দেশ করে।[৫][৬] সম্ভবত ভারত মহাসাগরের উপকূলভাগে বহিঃআফ্রিকা অনুপ্রবেশের যাবতীয় নিদর্শন অবলুপ্ত হয়ে গেছে উত্তর-তুষার যুগের বন্যার ফলে। তামিলনাড়ু অঞ্চলে সাম্প্রতিক কিছু আবিষ্কার (যার সময়কাল খ্রিষ্টের জন্মের ৭৫,০০০ বছর পূর্ববর্তী, টোবা আগ্নেয় উদ্গীরণের আগে ও পরে) থেকে এই অঞ্চলে প্রথম শারীরতাত্ত্বিকভাবে আধুনিক মানব প্রজাতির উপস্থিতির কথা জানা যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে মেসোলিথিক যুগের সূচনা ৩০,০০০ বছর আগে। এই যুগ স্থায়ী হয় ২৫,০০০ বছর। আজ থেকে ১২,০০০ বছর আগে সর্বশেষ তুষার যুগের অন্তিমপর্বে উপমহাদেশে নিবিড় জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রথম স্থায়ী জনবসতির প্রমাণ মেলে আধুনিক ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ৯০০০ বছর প্রাচীন ভীমবেটকা প্রস্তরক্ষেত্রে।

আধুনিক পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের মেহেরগড়ে খননকার্য চালিয়ে ৭০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ও তৎপরবর্তীকালের দক্ষিণ এশীয় নিওলিথিক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতের খাম্বাত উপসাগরে নিমজ্জিত নিওলিথিক সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে; রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে পরীক্ষার পর যার সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে ৭৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।[৭] এডাক্কল গুহা প্রস্তরযুগীয় লিপির আদিতম নিদর্শনগুলির অন্যতম। সিন্ধু উপত্যকায় ৬০০০ থেকে ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ও দক্ষিণ ভারতে ২৮০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে পরবর্তী নিওলিথিক সভ্যতা স্থায়ী হয়।

উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিগত ২০০০০০০(?) বছরে নিয়মিত জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা গেছে।[৮][৯] এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাসে দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম কয়েকটি মানববসতির[১০] এবং প্রধান সভ্যতাসমূহের[১১][১২] সন্ধান পাওয়া যায়। উপমহাদেশের প্রাচীনতম প্রত্নক্ষেত্রটি হল সোন নদী উপত্যকার প্যালিওলিথিক হোমিনিড স্থলটি।[১৩] উপমহাদেশের গ্রামীণ জীবনের সূচনা হয় নিওলিথিক স্থল মেহেরগড়ে [১৪] এবং প্রথম নগরাঞ্চলীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে।[১৫][১৬]

ব্রোঞ্জ যুগ

৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রোঞ্জ যুগের সূত্রপাত ঘটে। এই সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল সিন্ধু নদ ও তার উপনদী বিধৌত অববাহিকা অঞ্চল; এবং এই সভ্যতার বিস্তার ঘটে ঘগ্গর-হাকরা নদী উপত্যকা, ,[১১] গঙ্গা-যমুনা দোয়াব,[১৭] গুজরাত,[১৮] এবং উত্তর আফগানিস্তান [১৯] পর্যন্ত।

সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ ঘটে আধুনিক ভারতীয় প্রজাতন্ত্র (গুজরাত, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও রাজস্থান রাজ্য) এবং পাকিস্তান (সিন্ধ, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান প্রদেশ) রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে। ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্গত এই সভ্যতা ছিল মেসোপটেমিয়া ও প্রাচীন মিশরের মতো পৃথিবীর আদিতম নগরাঞ্চলীয় সভ্যতাগুলির অন্যতম। হরপ্পাবাসী হিসেবে পরিচিত প্রাচীন সিন্ধু নদ উপত্যকার অধিবাসীরা ধাতুবিদ্যার কিছু নতুন কৌশল আয়ত্ত্ব করে তামা, ব্রোঞ্জ, সিসা ও টিন উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করেছিল।

সিন্ধু সভ্যতা ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময়েই ভারতীয় উপমহাদেশে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সূচনা ঘটে। আধুনিক ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ধোলাবীরা, কালিবঙ্গান, রুপার, রাখিগড়ি, লোথাল ও পাকিস্তানের হরপ্পা, গানেরিওয়ালা, মহেঞ্জোদাড়োতে এই প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন নগরকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সভ্যতার বিশেষত্ব ছিল ইষ্টকনির্মিত শহর, পথপার্শ্ববর্তী নিকাশি ব্যবস্থা ও বহুতল আবাসন।

Remove ads

বৈদিক ও বেদোত্তর যুগ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

বৈদিক যুগ

বৈদিক সংস্কৃতে মৌখিকভাবে রচিত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আর্য সভ্যতাই ছিল বৈদিক যুগের ভিত্তি। বেদ বিশ্বের প্রাচীনতম প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির অন্যতম। এই গ্রন্থ মেসোপটেমিয়া ও প্রাচীন মিশরের ধর্মগ্রন্থগুলির সমসাময়িক। বৈদিক যুগের সময়কাল ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। এই সময়েই হিন্দুধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের মূল ভিত্তিগুলি স্থাপিত হয়। গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তর ভারতে বৈদিক সভ্যতাকে ছড়িয়ে দেয় আর্যরা। ভারতীয় উপমহাদেশে ইন্দো-আর্যভাষী উপজাতিগুলির অনুপ্রবেশের ফলে প্রাগৈতিহাসিক পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘটে এবং বিদ্যমান স্থানীয় সভ্যতার উপরেই স্থাপিত হয় বৈদিক সভ্যতা। স্থানীয় বাসিন্দারা আর্যদের কাছে দস্যু নামে পরিচিত হয়।

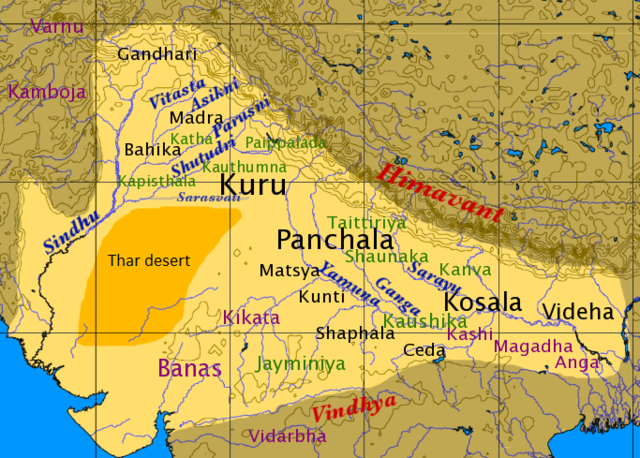

আদি বৈদিক সমাজ ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। ফলত এই যুগে পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতার নগরায়ণের ধারণাটি পরিত্যক্ত হয়।[২১] ঋগ্বেদোত্তর যুগে, আর্য সমাজ অধিকতর কৃষিভিত্তিক হয়ে পড়ে এবং এই সময়েই সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্ভব ঘটে। মনে করা হয়, হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ ছাড়াও সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের আদি সূত্রগুলি এই যুগেই নিহিত ছিল।[২২] বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলিতে আদি ইন্দো-আর্য সভ্যতার কিছু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়।[২৩] প্রাচীন ভারতের কুরু রাজ্যে [২৪] কৃষ্ণ ও রক্ত ধাতব ও চিত্রিত ধূসর ধাতব সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতে লৌহ যুগের সুচনা হয়। এই সময়ে রচিত অথর্ববেদে প্রথম লৌহের উল্লেখ মেলে। উক্ত গ্রন্থে লৌহকে "শ্যাম অয়স" বা কালো ধাতু বলে চিহ্নিত করা হয়। চিত্রিত ধূসর ধাতব সভ্যতা উত্তর ভারতে ১১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।[২৩] বৈদিক যুগেই ভারতে বৈশালীর মতো একাধিক গণরাজ্য স্থাপিত হয়। এগুলি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্তও স্থায়ী হয়েছিল। এই যুগের পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যবিস্তারের সংগ্রাম শুরু হয়। এই রাজ্যগুলিই পরিচিত হয় মহাজনপদ নামে।

মহাজনপদ

পরবর্তী বৈদিক যুগে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ সমগ্র উপমহাদেশে একাধিক ক্ষুদ্রকায় রাজ্য ও নগররাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এই সব রাজ্যগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক এবং আদি বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে। ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ মহাজনপদ নামে পরিচিত নিম্নোক্ত ষোলোটি রাজ্য ও গণরাজ্যের উন্মেষ ঘটে – কাশী, কোশল, অঙ্গ, মগধ, বজ্জি (বা বৃজি), মল্ল, চেদী, বৎস (বা বংশ), কুরু, পাঞ্চাল, মচ্ছ (বা মৎস), শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ। বর্তমান আফগানিস্তান থেকে মহারাষ্ট্র ও বাংলা পর্যন্ত গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল বরাবর এই রাজ্যগুলি বিস্তৃত ছিল। সিন্ধু সভ্যতার পর এই যুগেই ভারতের দ্বিতীয় প্রধান নগরায়ণ ঘটে।

মনে করা হয় প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রকায় জনগোষ্ঠী উপমহাদেশের অবশিষ্টাংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এই রাজ্যগুলির কোনো কোনোটিতে রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক; আবার কোনো কোনো রাজ্যে শাসক নির্বাচিত হতেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাষা ছিল সংস্কৃত। যদিও উত্তর ভারতের জনসাধারণ প্রাকৃতের বিভিন্ন উপভাষায় কথা বলতেন। ৫০০/৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিদ্ধার্থ গৌতমের সময়কালে এই ষোলোটি মহাজনপদের অধিকাংশ সংযুক্ত হয়ে বৎস, অবন্তী, কোশল ও মগধ রাজ্যচতুষ্টকের সঙ্গে মিলিত হয়।[২৫]

হিন্দু ধর্মানুষ্ঠান এই সময় অত্যন্ত জটিল ও পুরোহিত শ্রেণীনির্ভর হয়ে পড়ে। মনে করা হয় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য উপনিষদ পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষভাগ ও মহাজনপদ যুগের প্রথম ভাগে (৬০০ – ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) রচিত হয়। ভারতীয় দর্শনের উপর গভীর প্রভাব সৃষ্টিকারী উপনিষদ ছিল বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের বিকাশের সমসাময়িক। এই কারণে এই যুগকে ভারতের দর্শনচিন্তার সুবর্ণযুগ বলে মনে করা হয়।

মনে করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৭ অব্দে বোধি লাভ করে সিদ্ধার্থ গৌতম ‘বুদ্ধ’ নামে পরিচিত হন। একই সময় চতুর্বিংশতিতম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর একই ধরনের অপর একটি ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেন; পরবর্তীকালে যা জৈনধর্ম নামে পরিচিত হয়।[২৬] অবশ্য জৈন বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের ধর্মতত্ত্ব অনাদিকাল থেকেই প্রচলিত। এও মনে করা হয় যে বেদে কয়েকজন জৈন তীর্থঙ্কর ও শ্রমণ ধর্মান্দোলনের অনুরূপ এক আধ্যাত্মিক সংঘাদর্শের কথা লিখিত আছে।[২৭] বুদ্ধের শিক্ষা ও জৈন ধর্মতত্ত্ব নির্বাণতত্ত্বের কথা বলে। প্রাকৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় তাদের ধর্মমত সহজেই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের বিভিন্ন অভ্যাস যথা নিরামিষ ভক্ষণ, পশুবলি নিবারণ ও অহিংসা প্রভৃতির উপর এই নতুন ধর্মমতের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। জৈনধর্মের ভৌগোলিক বিস্তার ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা বুদ্ধের শিক্ষাদর্শকে মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পারসিক ও গ্রিক আক্রমণ

৫২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রথম দারায়ুসের রাজত্বকালে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (বর্তমান পূর্ব আফগানিস্তান ও পাকিস্তান) অধিকাংশ অঞ্চল পারসিক হখামনি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরবর্তী দুই শতাব্দী উক্ত সাম্রাজ্যেরই অধীনস্থ থাকে।[২৮] ৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনর ও হখামনি সাম্রাজ্য জয় করে মহামতি আলেকজান্ডার উপনীত হন ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। সেখানে হিদাসপিসের যুদ্ধে (অধুনা ঝিলম, পাকিস্তান) রাজা পুরুকে পরাস্ত করে পাঞ্জাবের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেন।[২৯] এরপর আলেকজান্ডার মগধের নন্দ সাম্রাজ্য ও বাংলার গঙ্গারিডাই সাম্রাজ্যের সম্মুখীন হতে চাইলে বৃহত্তর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হওয়ার ভয়ে ভীত ক্লান্ত তার বাহিনী হাইফেসিসে (বর্তমান বিপাশা নদী) বিদ্রোহ করে এবং পূর্বদিকে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। সেনা আধিকারিক কোনাসের সঙ্গে আলোচনাক্রমে আলেকজান্ডার প্রত্যাবর্তনকেই শ্রেয় বিবেচনা করেন।

পারসিক ও গ্রিক আক্রমণ ভারতীয় সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। পারসিকদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা উপমহাদেশের ভবিষ্যত সরকার ব্যবস্থায়কে, বিশেষত মৌর্য প্রশাসনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। একই সঙ্গে গান্ধার অঞ্চল (অধুনা আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান) ভারতীয়, পারসিক, মধ্য এশীয় ও গ্রিক সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলে গ্রিকো-বৌদ্ধধর্ম নামে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়; যা পঞ্চম খ্রিষ্টাব্দ অবধি স্থায়ী হয়ে মহাযান বৌদ্ধধর্মের শৈল্পিক বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে।

Remove ads

মৌর্য যুগ

মৌর্য রাজবংশ শাসিত মৌর্য সাম্রাজ্য (৩২২-১৮৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) ছিল ভৌগোলিকভাবে সুবিস্তৃত ও মহাশক্তিশালী এক প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক সাম্রাজ্য। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এই সাম্রাজ্য চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ও পূর্বে অসম অঞ্চল পর্যন্ত। পশ্চিমে বর্তমান পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, এবং হেরাত ও কান্দাহার সহ আধুনিক আফগানিস্তানের অনেকাংশ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের অনেক অঞ্চল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসার মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করলেও কলিঙ্গের নিকটবর্তী অনাবিষ্কৃত উপজাতীয় ও অরণ্যাঞ্চলগুলি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন সম্রাট অশোক।

আদি শিল্পায়ন বলতে কি বোঝায়

সারাংশ

প্রসঙ্গ

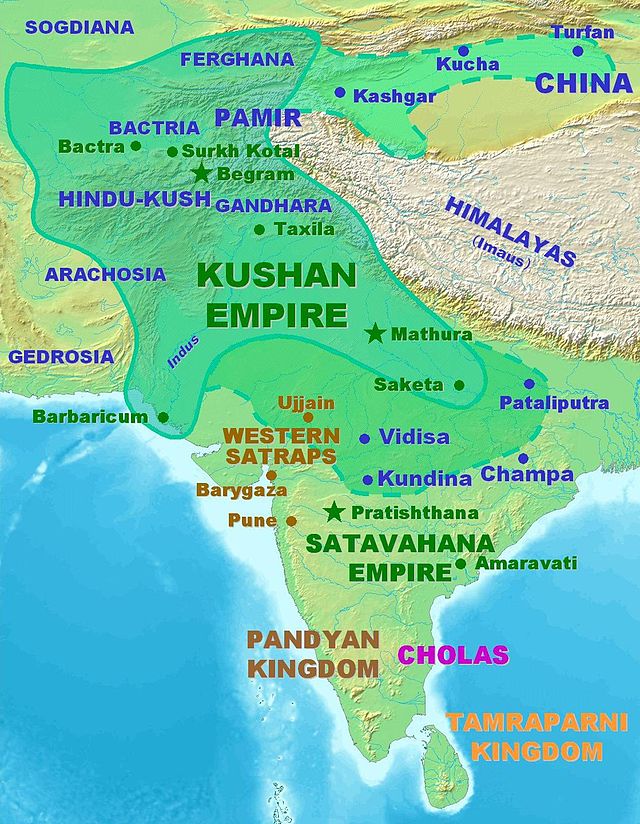

প্রাচীন যুগের মধ্যকাল গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য প্রসিদ্ধ। ২৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ সাতবাহন বা অন্ধ্র রাজবংশ দক্ষিণ ও মধ্যভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সাতবাহন বংশের ষষ্ঠ রাজা সাতকর্ণী উত্তর ভারতের শুঙ্গ সাম্রাজ্যকে পরাভূত করেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ছিলেন এই বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সম্রাট। কুনিন্দ রাজ্যটি ছিল একটি ক্ষুদ্রাকার হিমালয় রাজ্য। এই রাজ্য দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে মোটামুটি তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দ অবধি স্থায়ী হয়। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের মধ্যভাগে মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে কুষাণরা পেশাওয়ার থেকে মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি তথা সম্ভবত বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত এক সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। প্রাচীন ব্যাকট্রিয়া (আধুনিক আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চল) ও দক্ষিণ তাজিকিস্তানও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পশ্চিম সত্রপরা (৩৫-৪০৫ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল পশ্চিম ও মধ্য ভারতের শক শাসনকর্তা। এরা ছিল ইন্দো-সিথিয়ানদের উত্তরসূরি (নিচে দেখুন) তথা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের কুষাণ ও মধ্য ভারতের সাতবাহন (অন্ধ্র) রাজবংশের সমসাময়িক।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজবংশ ও সাম্রাজ্য ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণভাগ শাসন করেছিলেন। এগুলির মধ্যে পাণ্ড্য রাজ্য, চোল রাজবংশ, চের রাজবংশ, কদম্ব রাজবংশ, পশ্চিম গঙ্গ রাজবংশ, পল্লব ও চালুক্য রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৈদেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রায়শই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। বৌদ্ধ রাজ্য কলভ্র দক্ষিণ ভারতে চোল, চের ও পাণ্ড্যদের ধারাবাহিক আধিপত্য সাময়িকভাবে ভঙ্গ করেছিল।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মিশ্র সংস্কৃতি

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল ইন্দো-গ্রিক, ইন্দো-সিথিয়ান, ইন্দো-পার্থিয়ান ও ইন্দো-সাসানিড জাতীয়েরা। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন ছিল ইন্দো-গ্রিক রাজ্য। ১৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গ্রিকো-ব্যাকট্রীয় রাজা ডিমেট্রিয়াস এই অঞ্চল আক্রমণ করে উক্ত রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে একাদিক্রমে ৩০ জনেরও বেশি গ্রিক রাজা এই অঞ্চল শাসন করেন। তারা প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। ইন্দো-সিথিয়ানরা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় শক (সিথিয়ান) জাতির শাখা। তারা প্রথমে দক্ষিণ সাইবেরিয়া থেকে ব্যাকট্রিয়ায় এবং পরে সোডিয়ানা, কাশ্মীর, আরাকোশিয়া ও গান্ধার অঞ্চলে অনুপ্রবিষ্ট হয়। দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রথম খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল তাদের রাজ্য। পহ্লব নামে পরিচিত ইন্দো-পার্থিয়ানরাও কুষাণ শাসনকর্তা কুজুলা কদফিসিসের মতো গান্ধার অঞ্চলের একাধিক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে বর্তমান আফগানিস্তান ও উত্তর পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পারস্যের সাসানিড সাম্রাজ্য ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের সমসাময়িক। বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চল পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য প্রসারিত ছিল। এখানে ভারতীয় ও পারসিক সংস্কৃতি মিশে গিয়ে ইন্দো-সাসানিড সংস্কৃতির জন্ম দেয়।

ভারত-রোম বাণিজ্য

প্রথম খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট অগাস্টাসের শাসনকালে তার মিশর বিজয়ের সময় থেকেই ভারতের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য শুরু হয়। সেই সময় থেকেই ভারতের মধ্যকালীন রাজারা ছিলেন পাশ্চাত্যের বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী।

১৩০ খ্রিষ্টাব্দে সিজিয়াসের ইউডোক্সাস যে বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটান, তা ক্রমশ সমৃদ্ধিলাভ করে। স্ট্র্যাবোর (দুই।৫।১২। [৩০]) মতে, অগাস্টাসের সময়কালে প্রতিবছর সর্বাধিক ১২০টি বাণিজ্যতরী ভারতের মায়োস হর্মোসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। এই বাণিজ্যে এত সোনা নিয়োজিত হত এবং কুষাণরা তাদের নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থায় তা পুনর্ব্যবহার করত, তাতে প্লিনি (হিস্টোরিয়া নেচারে পাঁচ।১০১) ভারতে তাদের মুদ্রার নির্গমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন:

"ভারত, চিন ও আরব উপদ্বীপ প্রতি বছর আমাদের সাম্রাজ্য থেকে পরিমিতভাবে প্রায় ১,০০০,০০০,০০ সেসেরটি নিয়ে যায়: আমাদের বিলাস ও নারীরা আমাদের এই পরিমাণ খরচের কারণ। এই রফতানির কত শতাংশ দেবতা বা মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে বলিপ্রদত্ত হয়?"

— প্লিনি, হিস্টোরিয়া নেচারে, ১২।৪১।৮৪।[৩১]

প্রথম খ্রিষ্টাব্দে রচিত পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি গ্রন্থে এই সব বাণিজ্যপথ ও বন্দরসমূহের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে।

Remove ads

গুপ্ত সাম্রাজ্য

সারাংশ

প্রসঙ্গ

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজবংশের শাসনকালে উত্তর ভারত পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। হিন্দু নবজাগরণের সুবর্ণযুগ নামে পরিচিত এই সময়কালেই হিন্দু সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রশাসন এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত রাজবংশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সম্রাট ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। প্রাপ্ত আদি পুরাণ গ্রন্থগুলি এই সময়েই রচিত বলে অনুমিত হয়। মধ্য এশিয়ার হুনদের আক্রমণে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে একাধিক আঞ্চলিক রাজন্যশক্তির উদ্ভব ঘটে। সাম্রাজ্য বিভাজনের পর গুপ্তবংশের একটি অপ্রধান শাখা মগধ শাসন করতে থাকে। পরে বর্ধন রাজা হর্ষ তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে নিজস্ব সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হন।

শ্বেত হুনরা ছিল সম্ভবত হেফথালাইট গোষ্ঠী। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বামিয়ানকে রাজধানী করে বর্তমান আফগানিস্তান অঞ্চলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তারা। তারাই ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। তৎসঙ্গে ঐতিহাসিকেরা যাকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলে থাকেন তারও সমাপ্তি ঘটে এদের হাতেই। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তর অংশই উত্তর ভারতের এই রাষ্ট্রীয় অস্থিরতার প্রভাব মুক্ত ছিল।

Remove ads

পরবর্তী মধ্যকালীন রাজ্যসমূহ – ধ্রুপদী যুগ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ভারতের ধ্রুপদী যুগের সূচনা ঘটে গুপ্ত শাসনকালে। সপ্তম শতাব্দীতে যখন হর্ষ উত্তর ভারতে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন তখন এই যুগ মধ্যগগনে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় আক্রমণকারীদের চাপে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে এই যুগেরও সমাপ্তি ঘটে। এই যুগেই ভারতীয় শিল্পকলার চরম সমৃদ্ধি ঘটে। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের প্রধান আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিকাশ সম্ভব হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সপ্তম শতাব্দীতে কনৌজের রাজা হর্ষ সমগ্র উত্তর ভারতকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করেন। তবে তার মৃত্যুর পরেই তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

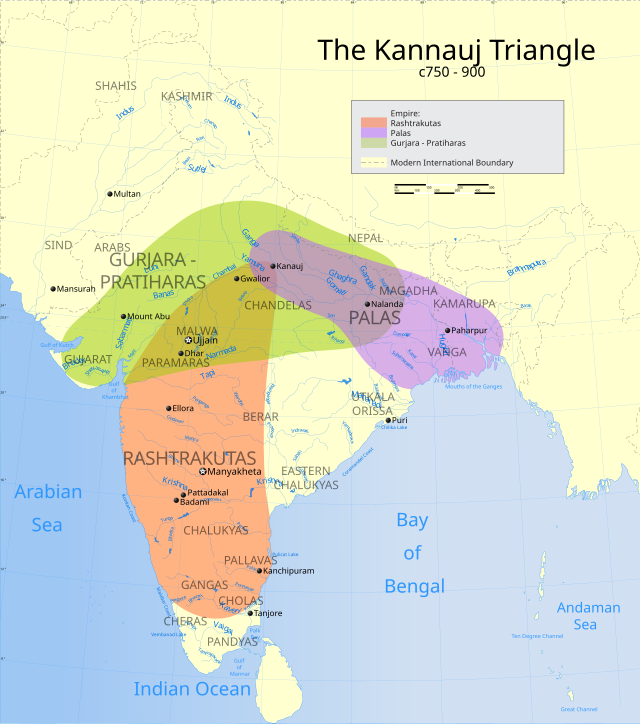

সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর ভারতের শাসনাধিকারকে কেন্দ্র করে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, মালবের প্রতিহার ও বাংলার পাল সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বাধে। সেন সাম্রাজ্য পরে পাল সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে নেয়। প্রতিহারেরা একাধিক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরাই ছিল আদিযুগের রাজপুত, যাদের অনেকের রাজ্য পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সময়কাল অবধি বিদ্যমান ছিল। রাজস্থানে প্রথম ঐতিহাসিক রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব ঘটে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। পরবর্তীকালে ছোটো ছোটো রাজপুত বংশ সমগ্র উত্তর ভারত শাসন করেছিল। চৌহানবংশীয় রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান আগ্রাসী ইসলামি সুলতানির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি পূর্ব আফগানিস্তানের কিছু অংশ, উত্তর পাকিস্তান ও কাশ্মীর শাসন করে শাহি রাজবংশ। হর্ষের সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের উত্তর ভারতীয় ধারণাটি বর্জিত হয়, তখনই সেই আদর্শটি স্থানান্তরিত হয় দক্ষিণ ভারতে। প্রকৃৃপক্ষে উত্তর ভারতের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে পূর্বভারতের পাল রাজারা দাক্ষিণাত্যর রাষ্ট্রকুট রাজ্য ও পশ্চিম ভারতের প্রতিহার রাজ্যর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পরেন৷

৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্ণাটকের বাদামী থেকে এবং ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্ণাটকের কল্যাণী থেকে চালুক্য সাম্রাজ্য দক্ষিণ ও মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশ শাসন করে। কাঞ্চীর পল্লবরা সুদুর দক্ষিণে ছিল তাদের সমসাময়িক। চালুক্য সাম্রাজ্যের পতনের পর তাদের হালেবিডুর হোয়সল, ওয়ারঙ্গলের কাকতীয়, দেবগিরির সেউনা যাদব প্রভৃতি চালুক্যদের সামন্তরা ও কালচুরিদের একটি দক্ষিণী শাখা দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। পরবর্তীকালে মধ্যযুগে উত্তর তামিলনাড়ুতে চোল রাজ্য ও কেরলে চের রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। চোলরাজা তাদের সাম্রাজ্য উত্তরে বাংলা থেকে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা ও পূর্বে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃৃত করেন৷ ১৩৪৩ সালের মধ্যেই এই সকল রাজ্যের পতন ঘটে এবং উত্থান হয় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রভাব শুধুমাত্র সুদূর ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল পর্যন্তই বিস্তৃত হয়নি, তার একাধিক সুবিশাল বৈদেশিক সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রকও ছিল। দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলি ভারত মহাসাগরে বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তারা প্রধানত পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য ও পূর্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মশলা রফতানি করত।[৩২][৩৩] চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিতে সাহিত্য ও বিভিন্ন অঞ্চলে দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যের বিকাশ ঘটে। এরপরই দাক্ষিণাত্যে দিল্লির সুলতানের অভিযান শুরু হয়। হিন্দু বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইসলামি বাহমনি রাজ্যের সংঘাত বাধে এবং এই দুই রাজ্যের সংঘাতের ফলে দেশীয় ও বিদেশি সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে, যার ফল পরস্পরের উপর সুদূরপ্রসারী হয়। উত্তর ভারতের দিল্লির সুলতানদের চাপে পরে ধীরে ধীরে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

Remove ads

মুসলমান শাসন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতের পশ্চিমের প্রতিবেশী পারস্যে আরব অভিযানের পর সেই অঞ্চলের বাহিনী ভারতে অভিযানে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ভারতের সমৃদ্ধ ধ্রুপদী সভ্যতা, বিকাশশীল বৈদেশিক বাণিজ্য এবং তৎকালীন বিশ্বের একমাত্র হিরের খনি তাদেরও আকর্ষণ করে। কয়েক শতাব্দী উত্তর ভারতীয় রাজন্যবর্গের বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে একাধিক স্বল্পকাল স্থায়ী ইসলামি সাম্রাজ্য বা সুলতানেৎ স্থাপিত হয়। এই সুলতানেৎগুলি কয়েক শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল। তবে তুর্কি আক্রমণের পূর্বেই দক্ষিণ ভারতের উপকূলভাগে, বিশেষত কেরলে, মুসলমান বণিক সম্প্রদায়গুলি বিকশিত হয়ে ওঠে। কেরলে তারা এসেছিল অল্পসংখ্যায়, ভারত মহাসাগরে বাণিজ্যের সূত্র ধরে আরব উপদ্বীপ থেকে। এইভাবেই আব্রাহামীয় মধ্যপ্রাচ্য ধর্মব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতে বিদ্যমান রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতেই বাহমনি সুলতানি ও দাক্ষিণাত্য সুলতানির উন্মেষ ঘটে।

দিল্লি সুলতানি

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি ও পাশতুনরা ভারত আক্রমণ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্বতন রাজপুত অঞ্চল দখল করে নিয়ে তারা দিল্লি সুলতানির সূত্রপাত ঘটান।[৩৪] এরপর দিল্লির দাস রাজবংশ উত্তর ভারতের এক বৃহৎ অঞ্চল নিজেদের শাসনভুক্ত করে। তাদের সাম্রাজ্য প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম আকার ধারণ করে। খিলজি রাজবংশ মধ্যভারতের প্রায় সমগ্র অঞ্চল দখল করলেও উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চলকে জয় করে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। দিল্লি সুলতানি যুগে ভারতের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটে। জন্ম নেয় "ইন্দো-মুসলিম" মিশ্র এক সংস্কৃতি। যার প্রভাব পড়ে স্থাপত্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, ধর্ম ও পোশাক ব্যবস্থায়। মনে করা হয় দিল্লি সুলতানি যুগেই স্থানীয় অধিবাসীদের সংস্কৃতায়িত প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে ফার্সি, তুর্কি ও আরবিভাষী অনুপ্রবেশকারীদের ভাষার মিশ্রণে জন্ম হয় উর্দু ভাষার (বিভিন্ন তুর্কি উপভাষায় উর্দু শব্দের অর্থ দল বা শিবির)। দিল্লি সুলতানির শাসক রাজিয়া সুলতানা (১২৩৬-৪০) ছিলেন ভারতীয় ইসলামি সাম্রাজ্যগুলির একমাত্র নারী শাসনকর্তা এবং যে অল্প কয়েকজন সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করে ইতিহাশখ্যাত হয়েছেন, তাদের অন্যতম।

তুর্কি-মোঙ্গল শাসনকর্তা তৈমুর ১৩৯৮ সালে ভারত অভিযান করেন এবং দিল্লির তুঘলক বংশীয় সুলতান নাসিরুদ্দিন মেহমুদকে রাজ্য আক্রমণ করেন।[৩৫] ১৩৯৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর সুলতানের বাহিনী পরাজিত হয় এবং তৈমুর দিল্লিতে প্রবেশ করে ব্যাপক লুণ্ঠন ও গণহত্যা চালান। শহরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

১৫২৬ সালে তৈমুর ও চেঙ্গিজ খানের বংশধর বাবর খাইবার পাস পার হয়ে ভারত আক্রমণ করেন এবং গোড়াপত্তন করেন মুঘল সাম্রাজ্যের। এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় পরবর্তী দুই শতাব্দী কাল।[৩৬] ১৬০০ সালের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ অধিকার করে নেয়। ১৭০৭ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে যায় এই সাম্রাজ্য। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের (ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ) ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটে।

মুঘল যুগে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দুরা মুসলমান মুঘল সম্রাটদের দ্বারা শাসিত হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পরধর্মসহিষ্ণুতা লক্ষিত হত। মুঘল সম্রাটগণ হিন্দু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবরের পৌত্র আকবর হিন্দুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হন। পরবর্তীকালে অবশ্য আওরঙ্গজেব সম্পূর্ণ ইসলামি কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইলে একাধিক ঐতিহাসিক হিন্দু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অমুসলমানদের উপর বিভিন্ন করভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। পতনের পূর্বে মুঘল সাম্রাজ্য প্রাচীন মৌর্য সাম্রাজ্যের সম আকার ধারণ করেছিল। পরে একাধিক ক্ষুদ্রকায় সাম্রাজ্যের আক্রমণে মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় এবং ওই সকল সাম্রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নেয়। সম্ভবত মুঘল সাম্রাজ্য ছিল সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী একক সাম্রাজ্য। ১৭৩৯ সালে কারনালের যুদ্ধে নাদির শাহ মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করে দিল্লি দখল ও লণ্ঠন করেন। এই সময়ই বহু ধনরত্নের সঙ্গে ঐতিহাসিক ময়ূর সিংহাসনটিও তিনি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান।[৩৭]

মুঘল যুগে যেসকল শক্তিগুলি মুঘলদের প্রধান সহকারী ছিল, পতনের পর তারাই মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর স্বাধীন রাজ্যের জন্ম দেয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল মারাঠা রাজ্যসংঘ। তারা দুর্বল ও পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের উপর উপর্যুপরি আঘাত হানে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে মুঘলরা পশুশক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্য সংগঠন করলেও, তাদের প্রধান নীতি ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংহতি স্থাপন। এই কারণেই একাধিক স্বল্পকাল স্থায়ী সুলতানি রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হলেও মুঘলরা নিজেদের সাম্রাজ্য সুদীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এই কৃতিত্ব সর্বাধিক প্রাপ্য আকবরের। আকবর জৈন উৎসবের দিনগুলিতে "অমারি" অর্থাৎ, পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেন। তিনি অমুসলমানদের উপর থেকে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করে নেন। বিভিন্ন রাজন্যবর্গের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তারা তুর্কি-পারসিক প্রথার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় প্রথাগুলির সংমিশ্রণের প্রয়াস চালান। এর ফলে স্বতন্ত্র ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যের উদ্ভব ঘটে। আওরঙ্গজেব এই সব জনপ্রিয় বহুত্ববাদী নীতি প্রত্যাহার করে নিয়ে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্রোধের কারণ হন। তার পতনের পর থেকে এই সব প্রথার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পশুশক্তি প্রয়োগের বাহুল্য ও অতিরিক্ত কেন্দ্রিকতা সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

Remove ads

মুঘল-পরবর্তী আঞ্চলিক রাজ্যসমূহ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

মুঘল-পরবর্তী যুগে একাধিক ক্ষুদ্রকায় রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে উত্থান ঘটে মারাঠা রাজ্যেরও। এই সময় ভারতে ইউরোপীয় শক্তিগুলির কার্যকলাপও বৃদ্ধি পায় (নিচে ঔপনিবেশিক যুগ দেখুন)। মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক ছিলেন শিবাজী। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পেশোয়াদের অধীনে মারাঠা রাজ্য মারাঠা সাম্রাজ্যের রূপ নেয়। ১৭৬০ সাল নাগাদ এই সাম্রাজ্য সমগ্র উপমহাদেশ ব্যাপী প্রসারিত হয়। ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালির নেতৃত্বধীন আফগান বাহিনীর হাতে মারাঠাদের পরাজয় ঘটলে তাদের সাম্রাজ্যের প্রসার বন্ধ হয়। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে সর্বশেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজি রাওয়ের পরাজয় ঘটে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ওদেয়ার রাজবংশ কর্তৃক মহীশূর রাজ্য স্থাপিত হয়। ওয়েদার শাসনের মধ্যে হায়দার আলি ও তার পুত্র টিপু সুলতান কিছুকালের জন্য ক্ষমতা দখল করেন। তাদের রাজত্বকালে ব্রিটিশ ও মারাঠদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধ সংগঠিত হত। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ যুদ্ধে তারা ফরাসি সাহায্য বা সাহায্যের আশ্বাস লাভ করেন। ১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দে গোলকুন্ডার কুতুব শাহি রাজবংশ হায়দ্রাবাদের পত্তন ঘটান। স্বল্পকালীন মুঘল শাসনের পর মুঘল রাজকর্মচারী আসিফ জাহ ১৭২৪ সালে হায়দ্রাবাদের ক্ষমতা দখল করে নিজেকে হায়দ্রাবাদের নিজাম-অল-মুলক ঘোষণা করেন। ১৭২৪ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বংশানুক্রমিকভাবে নিজামরা হায়দ্রাবাদ শাসন করেন। ব্রিটিশ ভারতে মহীশূর ও হায়দ্রাবাদ দুইই ছিল দেশীয় রাজ্য।

শিখ ধর্মাবলম্বীশাসিত পাঞ্জাবি রাজ্য ছিল বর্তমান পাঞ্জাব অঞ্চলের একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। শিখ রাজ্যই ব্রিটিশদের দখল করা এই উপমহাদেশের সর্বশেষ অঞ্চল। ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে শিখ সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোর্খা শাসকরা আধুনিক নেপাল রাজ্যের পত্তন ঘটান; শাহ ও রানারা তাদের জাতীয় পরিচয় ও সার্বভৌমত্ব কঠোরভাবে রক্ষা করে চলতেন।

Remove ads

ঔপনিবেশিক যুগ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামার সমুদ্রাভিযানের সাফল্য ইউরোপীয়দের সম্মুখে ভারতের এক নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফলে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যের পথও মসৃণ হয়।[৩৯] এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পর্তুগিজরা গোয়া, দমন, দিউ ও বোম্বাইতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। এরপর আসে ডাচ ও ব্রিটিশরা। ১৬১৯ সালে তারা পশ্চিম উপকূলীয় বন্দর সুরাটে একটি বন্দর স্থাপন করে।[৪০] সবশেষে আসে ফরাসিরা। ভারতীয় রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে ইউরোপীয় বণিকদের পক্ষে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও অঞ্চল দখল সহজ হয়। পরবর্তী শতাব্দীতে দক্ষিণ ও পূর্বভারতের বিভিন্ন এই সকল ইউরোপীয় মহাদেশীয় শক্তিগুলি নিজ আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও, পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা তাদের সকল উপনিবেশ দখল করে নিতে সক্ষম হয়। কেবলমাত্র পুদুচেরি ও চন্দননগরে ফরাসি কুঠি, ত্রিভাঙ্কুরে ডাচ বন্দর এবং গোয়া, দমন ও দিউয়ে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলি রয়ে যায়।

ব্রিটিশ রাজ

১৬১৭ সালে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে বাণিজ্যের অনুমতি দান করেন।[৪১] ধীরে ধীরে নিজেদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ১৭১৭ সালে কোম্পানি তৎকালীন আইনসম্মত মুঘল সম্রাট ফারুক শিয়রকে দিয়ে বাংলায় রাজস্বমুক্ত বাণিজ্যের দস্তক বা পারমিট আদায় করে নেয়। কিন্তু মুঘল বাংলা প্রদেশের প্রকৃত শাসনকর্তা নবাব সিরাজদ্দৌলা তাদের এই পারমিট ব্যবহারে বাধা দেন। ফলস্রুতিতে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভ নেতৃত্বাধীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'বাহিনী' নবাবের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। এই ঘটনা ছিল ব্রিটিশদের ভারত অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে প্রথম রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের ঘটনা। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্লাইভকে 'বাংলার গভর্নর' নিযুক্ত করে।[৪২] ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা শাসনের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করে। এর ফলে কোম্পানির নিয়মতান্ত্রিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে। এক শতাব্দীকালের মধ্যেই তারা ভারত থেকে মুঘল সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দেশে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করে।[৪৩] ১৭৯৯ সালে টিপু সুলতান নিহত হন ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেছিল। এর মাধ্যমে তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে এক ভূমিরাজস্ব প্রথা চালু করে। ফলে বাংলায় জমিদারি এক নতুন সামন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ১৮৫০-এর দশকের মধ্যেই বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলেই ব্রিটিশরা নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের নীতি ছিল 'বিভাজন ও শাসন'। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কলহের সুযোগ নিয়ে তারা তাদের অধিকার রক্ষায় সক্ষম হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে ভ্রান্ত সরকারি নীতির কারণে একাধিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তার মধ্যে কয়েকটি ছিল ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর দুটি দুর্ভিক্ষ: ১৮৭৬-৭৮ সালে মহামন্বন্তর (মৃতের সংখ্যা ৬১,০০০,০০ থেকে ১০৩,০০০,০০ জন)[৪৪] ও ১৮৯৯-১৯০০ সালের ভারতীয় মন্বন্তর (মৃতের সংখ্যা ১২৫,০০০,০০ থেকে ১০০,০০০,০০ জন)। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চিনে তৃতীয় প্লেগ প্যান্ডেমিকের সূত্রপাত ঘটে। এই মহামারি সকল জনবহুল মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতে প্রায় ১০০,০০০,০০ লোকের প্রাণহানির কারণ হয়।[৪৫] এই সকল মহামারি ও দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও ভারতীয় উপমহাদেশের জনসংখ্যা ১৭৫০ সালে ১,২৫০,০০০,০০ থেকে বেড়ে ১৯৪১ সালে দাঁড়ায় ৩,৮৯০,০০০,০০তে।[৪৬]

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম যে আন্দোলনটি সংগঠিত হয় সেটি ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, লক্ষ্মীবাই, ২য় ষ বাহাদুর শাহ জাফর বিদ্রোহে নেতৃৃত্ব দেন৷ এক বছর নৈরাজ্যের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীর বদলে ব্রিটিশ সৈন্য নিয়োগ করে ব্রিটিশরা বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হন। সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করা হয়; এবং তার সন্তানদের শিরোচ্ছেদ করে মুঘল বংশকে নির্মূল করা হয়। এরপর ব্রিটিশ রাজশক্তি সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে স্বহস্তে তুলে নেয়। ব্রিটিশ সরকার কোম্পানি অধিকৃত ভারতের সকল অঞ্চল নিজের উপনিবেশ হিসেবে শাসন করতে থাকে। অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি শাসিত হতে থাকে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনকর্তাদের মাধ্যমে। ১৯৪৭ সালের অগস্ট মাসে যখন ভারত ব্রিটেনের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে তখন ভারতের দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৫৬৫।[৪৭]

Remove ads

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

ভারতের স্বাধীনতা ও পাশ্চাত্য-ধাঁচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের প্রথম পদক্ষেপটি ছিল ব্রিটিশ ভাইসরয়ের উপদেষ্টা হিসেবে ভারতীয় কাউন্সিলরদের নিয়োগ।[৪৮] এরপর ভারতীয় সদস্য সহ প্রাদেশিক কাউন্সিল স্থাপিত হলে আইনসভায় কাউন্সিলরদের যোগদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।[৪৯] সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, গোপালষ্ণ গোখলে, লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পালরা প্রথম স্বরাজের দাবী তোলেন৷ ১৯২০ সাল থেকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর মতো ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন সংগঠিত করে তোলেন। তার নেতৃৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৪২এর ভারত ছাড় আন্দোলোনকে ঘিরে সমগ্র ভারত অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলোনে ঐক্যবদ্ধ হয়৷ জহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ চন্দ্র বসুরাও গণআন্দোলোন গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন৷ পরে সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে শহিদ ভগৎ সিং সূর্য সেন, বাঘা যতীন, চন্দ্রশেখর আজাদ, আশফাকউল্লাহ, রামপ্রসাদ বিসমিল, অরবিন্দ ঘোষরা ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নেতা। অপর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরাপাণ্ড্য কাট্টাবোম্মান কর দানে অসম্মত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে তোলেন। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়েই বিপ্লবী কার্যকলাপ সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৪৬এ বোম্বাই ও করাচীতে নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে৷ এই সকল আন্দোলনের ফলস্রুতিতে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়। এক বছর বাদেই আততায়ীর গুলিতে নিহত হন গান্ধীজি।

Remove ads

স্বাধীনতা ও দেশভাগ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিগত বছরগুলিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভবিষ্যতে কেবলমাত্র হিন্দু সরকারের আশঙ্কা জেগে ওঠে। তাই ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে তারা হিন্দু শাসকদেরও অবিশ্বাস করতে শুরু করে। ১৯১৫ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর উত্থান ঘটে। তিনি তার সুযোগ্য নেতৃত্ববলে দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যসাধনের ডাক দেন ও দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন।

ভারতে গান্ধীজির গভীর প্রভাব এবং সম্পূর্ণ অহিংস পথে গণআন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের তার ক্ষমতা তাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণনেতার স্বীকৃতি দান করে। ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পকে দুর্বল করে তোলার লক্ষ্যে খাদি বস্ত্র পরিধান বা লবণ উৎপাদনের একচেটিয়া ব্রিটিশ নীতিকে খর্ব করে এক বিশাল পদযাত্রার মাধ্যমে সমুদ্রতীরে গিয়ে স্বহস্তে লবণ উৎপাদনের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে মহাত্মা নামে ভূষিত করেন এবং ভারতবাসীও তাকে সেই নামে নন্দিত করে। ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে মধ্যে ভারত ত্যাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

ব্রিটিশ ভারতীয় অঞ্চলগুলি ১৯৪৭ সালে ভারত অধিরাজ্য ও পাকিস্তান অধিরাজ্যে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। পাঞ্জাব ও ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশদুটি দ্বিধাবিভক্ত হয়। দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বে পাঞ্জাব, বাংলা ও দিল্লি সহ দেশের বহু অঞ্চলে শিখ, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রায় ৫০০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।[৫০] এই সময়েই ঘটে আধুনিক ইতিহাসের বৃহত্তম গণঅনুপ্রবেশের ঘটনাটি। নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে প্রায় ১২০,০০,০০০ লোক হিন্দু, মুসলমান ও শিখ শরণার্থী আশ্রয় নেয়।[৫০]

Remove ads

আরও দেখুন

- দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস

- ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস

- পাকিস্তানের ইতিgহাস

- বাংলাদেশের ইতিহাস

- ভারতীয়ত্বপ্রাপ্ত রাজ্যসমূহ

- প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কৃতিত্ব

- ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস

- ভারতে ধর্ম

- ভারতীয় ধর্ম

- বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

- হিন্দুধর্মের ইতিহাস

- জৈনধর্মের ইতিহাস

- শিখধর্মের ইতিহাস

- ভারতীয় দর্শন

- প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- ভারতীয় আবিষ্কারসমূহের তালিকা

- ভারতীয় সামুদ্রিক ইতিহাস

- ভারতের সামরিক ইতিহাস

- প্রাচীন ভারতের রাজ্যসমূহ

- ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জি

- ভারতীয় অর্থনীতির কালপঞ্জি

- প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

- ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

- হরপ্পা গণিত

- নেগেশনিজম ইন ইন্ডিয়া – কনসিলিং দ্য রেকর্ড অফ ইসলাম

- ইসলামের ভারত বিজয়

- ব্রিটিশ রাজ

- ব্রিটিশ রাজের ইতিহাস

তথ্যসূত্র

গ্রন্থপঞ্জি

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads