Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

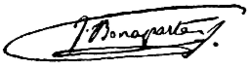

Jérôme Bonaparte

Bruder Napoléon Bonapartes, König von Westphalen, französischer General, Marschall von Frankreich Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Jérôme Bonaparte (* 15. November 1784 in Ajaccio; † 24. Juni 1860 im Château de Vilgénis, Massy), ursprünglich Girolamo Buonaparte, war der jüngste Bruder Napoleon Bonapartes. Von 1807 bis 1813 war er König von Westphalen, sein offizieller Königsname dort war Jérôme Napoleon (JN) bzw. Hieronymus Napoleon (HN).

Im Zweiten Kaiserreich seines Neffen Napoleon III. war er von 1852 bis zur Geburt von dessen Sohn 1856 (dem Prince Impérial) als Prince français präsumtiver Thronfolger und Präsident des Senats.

Jérôme ist der Stammvater der einzigen heute noch im Mannesstamm bestehenden Linie der Familie Bonaparte.

Remove ads

Leben bis zum Herrschaftsantritt (1784–1807)

Zusammenfassung

Kontext

Herkunft

Als zwölftes Kind des Carlo Buonaparte und dessen Ehefrau Laetitia Ramolino wurde Jérôme Buonaparte am 15. November 1784 in eine Familie hineingeboren, die dem korsischen Adel angehörte und einen bescheidenen Wohlstand genoss.[1] Die führenden Adelsfamilien Korsikas, zu denen auch die Buonaparte gehörten, standen in einem engen Konkurrenzverhältnis zueinander, vor allem gegenüber dem Revolutionär Pasquale Paoli, der einen gescheiterten korsischen Unabhängigkeitskampf zuerst gegen die Republik Genua und dann gegen das Königreich Frankreich angeführt hatte. Er fühlte sich auch nach der französischen Niederschlagung des Aufstandes im Jahr 1769 als der eigentliche Herrscher Korsikas.[1] Da Carlo Buonaparte nur wenige Wochen nach der Geburt Jérômes starb, wurde er hauptsächlich von der Mutter und Großmutter aufgezogen. Seine 16 und 15 Jahre älteren Brüder Joseph und Napoleon Bonaparte übernahmen ihm gegenüber die Rollen von Ersatzvätern. Sie kümmerten sich in der Folge um die Erziehung und Ausbildung Jérômes.[2] Als in Paris im Jahr 1789 die Französische Revolution ausbrach, hielt sich der 5-jährige Jérôme im Gegensatz zu Napoleon noch auf Korsika auf und konnte die epochalen Umwälzungen in der Ferne nicht einordnen. Weit mehr geprägt haben wird ihn die Erfahrung der Flucht vor den Anhängern Pasquale Paolis am 13. Juni 1793.[2] Als sich Lucien Bonaparte in einem Brief rühmte, dass die Familie Bonaparte für die vom französischen Nationalkonvent angeordnete Verhaftung „des Feindes“ Paolis verantwortlich sei, verwüsteten dessen Anhänger das Haus der Bonaparte.[3] Dem jungen Jerome muss bewusst geworden sein, Teil eines auf Korsika tief verwurzelten Familienclans zu sein.[2] Mit dem Aufstieg Napoleons begann Jérôme, eine tiefe Bewunderung für seinen älteren Bruder zu entwickeln, die er sein ganzes Leben beibehalten sollte.

Ausbildung

Napoleon schickte seinen jüngeren Bruder 1795 nach Saint-Germain en Laye bei Paris, wo er in einem Erziehungsinternat von dem Iren Mac Dermott unterrichtet wurde.[2] Den Lehrern gelang es jedoch nicht, das Temperament Jérômes zu zügeln. Statt den Unterricht zu besuchen, verbrachte er seine Zeit häufig in Paris, um sich zu amüsieren. Im Frühjahr 1797 eilte er in die Lombardei, wo es dem Feldherrn Napoleon innerhalb eines Jahres gelang, Italien zu unterwerfen. Napoleon sah in seinem jüngsten Bruder einen zwar undisziplinierten und verschwenderischen, aber dennoch treu zu ihm haltenden Menschen. Zurück in Paris sorgte er dafür, dass Jérôme das Collège de Juilly besuchte. Während Napoleon zu seinem Ägyptenfeldzug aufbrach, betraute er 1798 seinen älteren Bruder Joseph Bonaparte mit der Aufsicht.[2] An dem Militärputsch des 18. Brumaire VIII, durch den Napoleon zu einem mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten „Ersten Konsul“ aufstieg, durfte sich Jérôme nicht beteiligen, da ihn Napoleon für zu jung erachtete.

Jérôme im Garderegiment und in der Marine

Um die Disziplin des 16-Jährigen zu fördern, befahl Napoleon, Jérôme als Leutnant in sein Garderegiment eintreten zu lassen.[4] Im Streit um eine Frau forderte Jérôme dort jedoch einen Offizier der Garde, den Bruder des zukünftigen Marschalls Davout, zum Duell heraus und handelte sich eine Kugel im Brustbein ein. Mit viel Glück überlebte er die Verletzung. Napoleon tobte über diesen Akt des Ungehorsams, beschloss hart durchzugreifen, und steckte Jérôme in die Kriegsmarine.[4] Für diese Entscheidung Napoleons sprach auch, dass die französische Armee zwar auf dem europäischen Kontinent bereits große Erfolge errungen hatte, allerdings noch nicht auf den Ozeanen gegen Großbritannien. Wenn er seine Brüder zu Stützen seiner Herrschaft aufbauen wollte, musste er dafür sorgen, dass sie sich wie er durch militärische Erfolge Legitimation verschafften. Jérôme enttäuschte jedoch die in ihn gesetzten Hoffnungen seines Bruders. Er begab sich auf Inspektionsreise in Kolonien auf dem nordamerikanischen Kontinent. Seine Schiffsbesatzung ließ er dabei zurück und reiste schließlich 1803 in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo er in Baltimore Bekanntschaft mit der wohlhabenden Kaufmannstochter Elizabeth Patterson machte.[5]

Erste Heirat

Weihnachten 1803 ließen sich Jérôme und Elisabeth durch den Bischof von Baltimore trauen. Napoleon erkannte die Ehe jedoch nicht an, da er aus machtpolitischen Motiven Jérôme mit einer Frau aus einer der europäischen Dynastien verheiraten wollte. Um Napoleon umzustimmen, gab Jérôme eine Reihe von Porträts in Auftrag, die ihn und seine Ehefrau abbildeten, aber nie vollständig fertiggestellt wurden. Trotz der Ermahnungen Napoleons kehrte Jérôme erst 1805 nach Frankreich zurück. Der bereits schwangeren Elizabeth wurde verboten, das Schiff zu verlassen, sodass sie notgedrungen nach London ausweichen musste. Jérôme verpflichtete sich, die Ehe zu annullieren. Sein erster Sohn Jérôme Napoléon Bonaparte wurde Stammvater der Linie Bonaparte-Patterson.[6]

Brieflich versicherte Jérôme seiner Frau, sie, sobald Napoleon ihm verziehen hätte, unverzüglich nach Frankreich nachzuholen. Er willigte daher in das nächste militärische Unternehmen ein, das ihm Napoleon befahl. Am 2. Juni 1805 schrieb Napoleon an Jérôme:

„Mein Bruder, ich habe Sie zum Fregattenkapitän ernannt. Dieser Vertrauensbeweis wird Sie dazu führen, Ihre Karriere glanzvoll fortzusetzen und den großen Hoffnungen, die die Nation in Sie setzt, gerecht zu werden. Verlassen Sie sich nicht auf den Namen, den sie tragen; ruhmvoll ist es, alles den eigenen Verdiensten zu verdanken.“[7]

Jérôme übernahm das Kommando über die Fregatte Pomone. Bei der Fahrt nach Algier gelang es ihm, französische und italienische Gefangene mit 450.000 Francs von Piraten freizukaufen. Später ließ er deren „Befreiung“ in Gemälden und einer Theateraufführung propagandistisch überhöhen.[8]

Ende 1805 ernannte Napoleon seinen Bruder zum Kommandanten über das Linienschiff Vétéran, welches mit 74 Kanonen und einer erfahrenen Besatzung ausgestattet war. Bei der Mission zur südatlantischen Insel Sankt Helena gelang es, sieben britische Schiffe zu kapern. Insgesamt konnte Jérôme den britischen Fregatten jedoch nichts entgegensetzen. Den Großteil der Expedition befand er sich auf der Flucht vor der Royal Navy. Mit der Niederlage in der Schlacht von Trafalgar, an der Jerome nicht beteiligt war, wurden Napoleons maritime Ambitionen ohnehin obsolet. Auch wenn Jérôme von Napoleon am Ende seiner Laufbahn bei der Marine nicht die erhoffte Erlaubnis erhielt, Elizabeth nachzuholen, wurde er immerhin für seine Bemühungen im September 1805 zum kaiserlichen Prinzen ernannt und in die Thronfolgeregelung aufgenommen.[8]

Zweite Heirat und Vierter Koalitionskrieg

Für die Errichtung einer dauerhaften Erbfolgemonarchie war Napoleon darauf angewiesen, seine Familienmitglieder in das System der alten europäischen Dynastien einheiraten zu lassen. Nur dann konnte er seinen Status als Usurpator ablegen. Durch eine Heirat Jérômes mit der Tochter des württembergischen Königs Friedrich I., und damit in eines der ältesten Fürstenhäuser Europas, hoffte Napoleon seiner Herrschaft doch noch historische Legitimation zu verleihen. Gleichzeitig wollte er das Königreich Württemberg auf diese Weise bündnispolitisch eng an sich binden. Jérômes Befinden hinsichtlich einer Beziehung spielten für Napoleon keine Rolle. Noch Jahre später ließ Jérôme ein Porträt von Elizabeth Patterson anfertigen – ein Indiz dafür, dass er noch immer nicht mit seiner ersten Liebe abgeschlossen hatte. Napoleon aber brachte über Jérômes Kopf hinweg im Januar 1806 bei seinem Besuch in Stuttgart eine Eheverbindung zwischen Katharina von Württemberg und Jérôme ins Gespräch. König Friedrich I. zeigte sich diesem Plan nicht abgeneigt und stimmte im Februar 1806 zu. Die am 9. September 1806 auf Oktober 1806 angesetzte Heirat musste jedoch aufgrund des Ausbruchs des Vierten Koalitionskrieges verschoben werden.[9]

Napoleon nahm Jérôme auf seinen Feldzug gegen Preußen mit. Der Waffengang kam für den französischen Kaiser nicht ungelegen, denn Preußen und dessen verbündete Staaten in Mittel- und Norddeutschland waren noch nicht bereit gewesen, dem französischen Bündnissystem, dem Rheinbund, beizutreten. Aus den Teilen der nord- und mitteldeutschen Fürstentümer plante Napoleon bereits die Formung eines neuen Königreichs, das er Jérôme übergeben wollte. Um Jérômes Einsetzung als König zu rechtfertigen, sollte ihm eine Rolle beim militärischen Sieg über Preußen zugestanden werden können. Daher ernannte Napoleon ihn zum General und unterstellte ihm eine württembergische und zwei bayerische Divisionen, mit denen er das preußische Schlesien erobern sollte. Für die Sicherstellung des Erfolges der Operation wurden Jérôme erfahrene Offiziere wie beispielsweise Dominique Joseph Vandamme zur Seite gestellt. Am 8. Januar 1807 nahm Jérôme tatsächlich die Kapitulation der Festungen Glogau und Breslau entgegen. Jérôme äußerte sich gegenüber Napoleon dennoch unzufrieden, da er an der eigentlich kriegsentscheidenden Schlacht bei Jena und Auerstedt nicht hatte teilnehmen dürfen.[10]

Remove ads

König von Westphalen (1807–1813)

Zusammenfassung

Kontext

Im Zuge der französischen Expansionspolitik, die sich nach 1804 auch auf die rechtsrheinischen deutschen Länder ausweitete, errichtete Napoleon per Edikt neue, Frankreich gegenüber loyale Staaten. Deren höchste Repräsentanten und oberste Administratoren waren überwiegend ergebene Vertraute oder Verwandte des Kaisers („gekrönte Präfekten“).

So wurde für Jérôme nach dem Frieden von Tilsit (1807) aus dem ehemaligen Herzogtum Braunschweig, Kurfürstentum Hessen und vormals hannoverschen und preußischen Gebietsteilen das Königreich Westphalen geschaffen. Kassel, bisher Residenz der Kurfürsten von Hessen-Kassel, wurde zur Hauptstadt bestimmt, und von hier aus herrschte König Jérôme (Hieronymus). Nachdem das von Jérôme und seinem Hofstaat bewohnte Kasseler Stadtschloss der Kurfürsten und Landgrafen von Hessen 1811 abgebrannt war, residierte er im Schloss Bellevue. Der Hofstaat nutzte auch das Schloss Wilhelmshöhe im Bergpark, das während der Herrschaft Napoleons „Napoleonshöhe“ hieß.

Der König wurde von den Bürgern Kassels als „König Lustig“ oder auch „König Lustik“ bezeichnet, da sich seine deutschen Sprachkenntnisse in den Sätzen „Morgen wieder lustig!“ und „lustik, lustik demain encore lustik“ erschöpft haben sollen; dieser Name soll darüber hinaus auch seinen Regierungsstil charakterisiert haben. Sein Vorname hat sich verballhornt im nordhessischen Dialekt als Bezeichnung für einen Schalk oder Schürzenjäger gehalten („Schrohm“). Jérôme steht aber auch für das erste moderne Parlament auf deutschem Boden, 1810 im Fridericianum als Palast der Stände eingerichtet, für das Gesetzbuch Code civil (u. a. in Kassel in deutscher Sprache gedruckt) und für die älteste deutsche Verfassung, die Constitution. Jérôme bekam mit Katharina von Württemberg drei Kinder.

Auf Napoleons Ideen fußte das Vorhaben, das neue Königreich zu einem Modell- und Reformstaat zu entwickeln. So schaffte er per Gesetz die Leibeigenschaft ab und führte die Religionsfreiheit ein.

Der 1809 von Homberg (Efze) ausgehende Aufstand unter Führung von Wilhelm von Dörnberg gegen Jérôme scheiterte ebenso wie 1809 die Überfälle preußischer Offiziere (z. B. Ferdinand von Schill, der von Jérômes Kriegsminister Philippe François Maurice d’Albignac zurückgeschlagen wurde) und der Einfall der Schwarzen Schar.

Als Befehlshaber eines Korps der Grande Armée nahm der militärisch unerfahrene Jérôme 1812 am Russlandfeldzug teil. Das langsame Vorrücken seines Korps war einer der Gründe, weshalb eine frühzeitige Umfassung der russischen 2. Westarmee unter Pjotr Iwanowitsch Bagration misslang. Napoleon meinte daraufhin, Jérôme hätte am 3. Juli dort sein sollen, wo er erst am 6. Juli war. Nach der Schlacht bei Mir und Differenzen mit seinem Bruder zog sich Jérôme aus der Grande Armée zurück. Er lebte kurze Zeit im Schloss Mir, verließ dann aber Russland und kehrte nach Westphalen zurück. In der Schlacht von Borodino wurde der größte Teil des 28.000 Mann starken westphälischen Kontingents vernichtet.

Nach der Völkerschlacht bei Leipzig (1813) löste sich das Königreich Westphalen auf. Schon am 1. Oktober 1813 hatte eine Vorausabteilung russischer Kosaken des Generals Tschernyschow Kassel eingenommen und das Königreich für aufgelöst erklärt. An der Spitze einer Handvoll Franzosen war Jérôme jedoch vom 16. bis 26. Oktober nochmals zurückgekehrt, bevor er endgültig nach Frankreich fliehen musste; von November 1813 bis Januar 1814 lebte er mit seiner Familie im Schloss Compiègne. Nach der Abdankung Napoleons am 6. April 1814 wurden durch den Wiener Kongress 1814/1815 die alten Regierungsstrukturen im Regime der Restauration weitestgehend wiederhergestellt.

- Stadtschloss Kassel, Residenz Jérômes 1807–1811

- Palais Bellevue (Kassel), Residenz 1811–1813

- Der Jérôme-Pavillon auf der Göttinger Schillerwiese, in dem Jérôme sich angeblich oft in weiblicher Begleitung aufgehalten haben soll.[11]

Remove ads

Herrschaft der Hundert Tage und Exil (1815–1848)

Zusammenfassung

Kontext

Nach Napoleons Rückkehr aus Elba im März 1815 stellte sich Jérôme seinem Bruder während der Hundert Tage zur Verfügung. Er übernahm das Kommando über die 6. Division des 2. Korps unter General Honoré Charles Reille. Während der Schlacht von Waterloo (18. Mai) führte er am linken Flügel mehrere verlustreiche Sturmangriffe gegen die britischen Positionen beim Gutshof Hougoumont. Einigen französischen Soldaten gelang es, durch das Nordtor in den Hof einzudringen, doch konnten die Briten das Tor hinter ihnen wieder schließen und sie massakrieren. Wellington soll später gesagt haben, der Ausgang der gesamten Schlacht habe vom Schließen der Tore abgehangen.

Nach der erneuten Restauration des Bourbonen-Regimes verließ Jérôme Frankreich und begab sich zunächst nach Österreich ins Exil, wo ihm das Schloss Schönau in Niederösterreich als Wohnsitz zugewiesen wurde. Später lebte er in Triest, wo er 1820 die Villa Necker erwarb, die er bis 1827 besaß. Wie seine Geschwister lebte er weitgehend von Zuwendungen seiner Mutter Letizia Buonaparte, die sich im Kaiserreich ihres Sohnes ein erhebliches Vermögen angespart hatte, sowie von der württembergischen Apanage seiner Frau. 1823 musste er das österreichische Triest verlassen und begab sich zu seiner Mutter nach Rom. Dort wurde er im Juni Taufpate von Jérôme Frédéric Paul David, von dem später vermutet wurde, dass er ein außerehelicher Sohn Jérômes sei. Von seinem Bruder Lucien Bonaparte, der sich finanziell übernommen hatte, erwarb Jérôme dort die Villa Núñez, die dieser renoviert und mit 130 Gemälden ausgestattet hatte. 1837 verkaufte er sie an Marino Torlonia. Bereits seit 1825 hielt sich Jérôme oft bei Freunden in Porto San Giorgio auf, wo er sich eine elegante Sommervilla erbauen ließ, die er mit seiner Familie von 1829 bis 1831 bewohnte. Doch wurde sie dann vom Kirchenstaat beschlagnahmt und er vom neuen Papst Gregor XVI. ausgewiesen, nachdem im Revolutionsjahr 1830 Unruhen ausgebrochen waren und Jérôme sich eine Auseinandersetzung mit dem König beider Sizilien geliefert hatte. Er zog dann nach Florenz im habsburgischen Großherzogtum Toskana, wo seit 1825 auch sein Bruder Louis wohnte. Im Jahr 1847 beantragte er die Erlaubnis zur Rückkehr nach Frankreich, die ihm die Julimonarchie jedoch nur für drei Monate gewährte. Nach der Februarrevolution 1848 kehrte er endgültig zurück und lebte einige Zeit zurückgezogen in Paris in einer Wohnung in der Nähe des Louvre.

Königin Katharina lehnte das Ansinnen ihrer württembergischen Verwandtschaft ab, sich scheiden zu lassen. Bis an ihr Lebensende blieb sie mit Jérôme – trotz dessen amouröser Abenteuer – verheiratet. Sein Schwiegervater, der König von Württemberg, verlieh Jérôme den Titel eines Prinzen von Montfort, der ihm bei Bedarf vor allem als Pseudonym diente. Katharina starb am 28. November 1835.

Remove ads

Jérôme in der Zweiten Republik und im Zweiten Kaiserreich (1848–1860)

Zusammenfassung

Kontext

Als sein Neffe Prinz Louis Napoleon 1848 französischer Präsident wurde, ernannte dieser Jérôme zum Gouverneur des Invalidenheims. Im 1852 beginnenden Kaiserreich Napoleons III. wurde er Marschall von Frankreich und Präsident des Senats. Zudem wurde sein Titel als kaiserlicher Prinz mit der Anrede Kaiserliche Hoheit bestätigt. Von manchen Anhängern wurde der Ex-König aber auch als Majestät angesprochen. Von 1852 bis zur Geburt des Kronprinzen Napoléon Eugène Louis Bonaparte 1856 war Jérôme der potentielle Thronfolger seines Neffen mit dem Titel Prince Impérial, sein jüngster Sohn „Plon-Plon“ wiederum sein potentieller Nachfolger. Um Jérôme und seinen Sohn etablierte sich ein liberaler Flügel der Bonapartisten als Gegenpol zum konservativeren Kaiser.

Noch 1852 erwarb er das Château de Vilgénis bei Massy, welches er bis zu seinem Tode bewohnte (und das sein Sohn 1865 verkaufte). Am 19. Februar 1853 heiratete Jérôme in dritter Ehe die Gräfin Giustina Pecori-Suárez, Witwe des italienischen Marchese Luigi Bartolini-Baldelli († 1838), offiziell und standesamtlich in Paris. Sie hatten jedoch bereits 1840 in Florenz diskret kirchlich geheiratet, was dem stark verschuldeten Jérôme eine Sanierung seiner Finanzen ermöglicht hatte. Da aber die Bonapartes sich nun zu den „regierenden Häusern Europas“ zählten, musste diese Ehe wiederum als morganatisch betrachtet werden, wie Jérômes erste Ehe, weshalb Giustina bis 1853 offiziell weiterhin als Madame la Marquise angeredet wurde, auch von ihrem Gemahl. Die offizielle Eheschließung erfolgte erst, nachdem Kaiser Napoleon III. am 23. Januar 1853 die spanische Gräfin Eugénie de Montijo geheiratet hatte, die den gleichen Adelsrang hatte wie Giustina. Diese erhielt den Titel Princesse Bonaparte. Doch trennten sich die Eheleute bald danach, zumal Giustina kein gutes Verhältnis zu ihrem Stiefsohn „Plon-Plon“ hatte, der gegen sie intrigierte, während Jérôme sich eine Mätresse hielt. Sie zog zurück nach Florenz, wo ihr Mann ihr einen Palazzo am Ufer des Arno kaufte.

1860 starb Jérôme im Château de Vilgénis. Er wurde im Pariser Invalidendom beigesetzt.

Die Nachkommen seiner Söhne sind die einzigen aus der großen kaiserlichen Familie, die noch den Namen Bonaparte bzw. den Titel Prince Napoléon tragen. Nach Sturz und Tod Napoleons III. (1870 bzw. 1873) und dem Tod von dessen Sohn Napoléon Eugène Louis Bonaparte (1879) wurde Jérômes Sohn Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte zum Oberhaupt der Familie und Thronprätendenten der Bonapartisten.

- Château de Vilgénis, Sterbeort Jérôme Bonapartes

- Grabmal im Invalidendom

Remove ads

Nachkommen

Zusammenfassung

Kontext

Aus einer vorehelichen Beziehung mit der Ehefrau des französischen Offiziers Jean-Jacques Lagarde, Adélaïde Mélanie, geborene Denizot:

- Félicité-Mélanie Adélaïde Legarde, spätere Freifrau von Schlotheim (1803–1876). Ihr Vater erhob sie 1810 in den Adelsstand und verlieh ihr den Titel „Gräfin von Wietersheim“.

Erste Ehe: Jérôme Bonaparte heiratete 1803 Elizabeth Patterson.

- Jérôme Bonaparte-Patterson (1805–1870)

Zweite Ehe: Jérôme Bonaparte heiratete 1807 Katharina von Württemberg († 1835), Tochter von Friedrich I., König von Württemberg.

- Jérôme Napoléon Charles Bonaparte (1814–1847), Prinz von Montfort, württemb. Oberst

- Mathilde Lätitia Wilhelmine Bonaparte (1820–1904)

- Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822–1891), genannt Plon-Plon

Das Ortssippenbuch Fürstenhagen von Klaus Kunze und das Ortsfamilienbuch Dassensen/Wellersen/Rotenkirchen von Rolf Nowak berichten über eine uneheliche Verbindung zu Johanne Dorothee Caroline Lüdeke (* um 1790; † 23. März 1845 in Fürstenhagen; Tochter von Johann Peter Lüdeke und Engel geb. Dettmers; auch Lüdecke), aus der ein gemeinsamer Sohn, Hieronymus Lüdeke (* 15. November 1808 in Göttingen; † 18. März 1890 in Dassensen; auch Lüdecke), hervorging.[12] Der spätere Pastor heiratete am 3. September 1844 in Hann. Münden Catharina Wilhelmine Amalie Lütkemann († 13. Juli 1848 in Fürstenhagen; drei gemeinsame Kinder) und in zweiter Ehe am 12. August 1849 in Göttingen Henriette Margarethe Eggers (* 6. November 1828 in Göttingen; † 1. Februar 1907 in Dassensen; acht gemeinsame Kinder). Seine Mutter heiratete später den verwitweten Kutscher Johann Friedrich Klemme aus Heisebeck.

Aus der außerehelichen Verbindung mit Diana Rabe von Pappenheim, geborene Freiin Waldner von Freundstein (1788–1844), Frau des Oberzeremonienmeisters Wilhelm Maximilian Rabe von Pappenheim:

- Jeromée Catharina Rabe von Pappenheim (1811–1890), Großmutter der Politikerin, Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Lily Braun (1865–1916)

- Marie Pauline von Schönfeld (1813–1873), ab 1832 als Nonne mère Marie de la Croix im Kloster Notre-Dame des Oiseaux in Paris

Ein weiterer unehelicher Sohn war der württembergische Landesgeologe und Kartograf Heinrich Bach (1812–1870). Dessen Mutter Ernestine Luise Gräfin von Pückler-Limpurg (1784–1824) war verheiratet mit Georg zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1775–1855).

Remove ads

Abstammung

| Sebastiano Nicolo Buonaparte ⚭ Maria Anna Tusoli | Giuseppe Maria Paravisini ⚭ Anna Maria Salineri | Giovanni-Agostino Ramolino ⚭ Angela-Maria Peri | Giuseppe Pietrasanta ⚭ Maria-Giuseppe Malerba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Giuseppe Maria Buonaparte | Maria Saveria Paravisini | Giovanni Geronimo Ramolino | Angela Maria Pietrasanta Giuseppe Pietrasanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Carlo Buonaparte | Letizia Ramolino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Joseph (König von Neapel, König von Spanien) | Napoleon (Erster Konsul, Kaiser der Franzosen) | Lucien (Französischer Innenminister) | Louis (König von Holland) | Jérôme (König von Westphalen) | Elisa (Fürstin von Lucca und Piombino und Großherzogin der Toskana) | Pauline (Herzogin von Guastalla) | Caroline (Großherzogin von Berg, Königin von Neapel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

Nachlass

- Das Optische Museum Jena zeigt eine Scherenbrille von Jérôme Bonaparte in der Ausstellung.

- Das RothenburgMuseum in Rothenburg ob der Tauber zeigt ein doppelläufiges Jagdgewehr mit den Initialen Jérôme Napoleons.

Ehrungen

Sein Name ist am Triumphbogen in Paris in der 5. Spalte eingetragen. Außerdem hatte ihm König Friedrich Wilhelm III. von Preußen am 27. Oktober 1810 den Schwarzen Adlerorden verliehen.[13]

Literatur

- Clemens Amelunxen: König und Senator. Jérôme und Lucien – Zwei Brüder Napoleons. Christians, Hamburg 1980, ISBN 3-7672-0650-1.

- Ernestine von L. (d. i. Henriette Treusch von Buttlar, geb. Henriette von Bosse) (Hrsg.): König Jerome und seine Familie im Exil. Briefe und Aufzeichnungen. F. A. Brockhaus, Leipzig 1870.

- Maike Bartsch (Hrsg.): König Lustik!? Jérôme Bonaparte und der Modellstaat Königreich Westphalen (= Kataloge der Museumslandschaft Hessen-Kassel. Bd. 39). Hirmer, München 2008, ISBN 978-3-7774-3955-6

- Helmut Berding: Jérôme Bonaparte. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 10, Duncker & Humblot, Berlin 1974, ISBN 3-428-00191-5, S. 414 f. (Digitalisat).

- Matthias Blazek: Das Kurfürstentum Hannover und die Jahre der Fremdherrschaft 1803–1813. ibidem, Stuttgart 2007, ISBN 3-89821-777-9.

- Fabian Fröhlich: Das Hoftheater König Jérômes, in: Vom Theaterbau zum Tanzsaal. Die Geschichte des Ballhauses am Schloss Wilhelmshöhe. Staatliche Museen Kassel 2004, ISBN 3-931787-32-X.

- Volker Jacob: König Lustik. Napoléons kleiner Bruder herrschte kurz im Königreich Westphalen. In: Westfalenspiegel, 55. Jg. (2006), H. 6., S. 54–55.

- Ralf G. Jahn: Napoleons Clan. MatrixMedia Verlag, Göttingen 2021, ISBN 978-3-94689-119-2.

- Friedrich M. Kircheisen: König Lustig. Napoleons jüngster Bruder. A. Scherl, Berlin 1928.

- Arthur Kleinschmidt: Geschichte des Königreichs Westphalen. F. A. Perthes, Gotha 1893 (Reprint: Hamecher, Kassel 1970).

- Arno Schmidt: Das Musterkönigreich, in: Bargfelder Ausgabe der Werke Arno Schmidts, Bd. III/3. Haffmans, Zürich 1995, ISBN 3-251-80031-0.

Weblinks

Commons: Jérôme Bonaparte – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

- Literatur von und über Jérôme Bonaparte im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Jérôme Bonaparte in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Online Biographie zu Jérome Bonaparte

- Vortragsmanuskript Sabine Köttelwesch (2004): Geliebte, Gemahlinnen und Mätressen (PDF; 821 kB)

- Christoph Vormweg: 18.08.1807 – Napoleon macht seinen Bruder Jérôme zum König von Westphalen WDR ZeitZeichen (Podcast).

- Bonaparte, Jérôme. Hessische Biografie. (Stand: 15. Januar 2020). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Online-Findbuch Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, G 273, Jérôme Bonaparte, König von Westphalen (1784-1860)

Remove ads

Anmerkungen

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads