Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

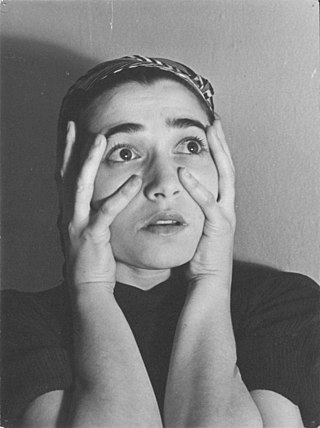

Lin Jaldati

niederländische Sängerin und Tänzerin Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Lin Jaldati (* 13. Dezember 1912 in Amsterdam; † 31. August 1988 in Ost-Berlin; eigentlich Rebekka Brilleslijper) war eine jüdisch-niederländische Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin.

Biografie

Zusammenfassung

Kontext

Puschkinallee 41, in Eichwalde

Lin Jaldati wurde als Tochter eines Obst- und Gemüsehändlers in einem armen Teil des Amsterdamer Judenviertels geboren, wo sie von 1916 bis 1922 die Grundschule besuchte. Mit 14 Jahren arbeitete sie in einem Nähatelier und nahm daneben Tanzunterricht. Ab 1930 tanzte sie im Niederländischen Ballett und wirkte ab 1934 in der Revue von Bob Peters und der Bouwmeeser-Revue mit. Nach Beginn des Spanischen Bürgerkrieges 1936 trat sie der Kommunistischen Partei der Niederlande bei.

Im Jahr 1937 lernte sie den aus Berlin emigrierten Pianisten Eberhard Rebling (1911–2008) kennen, den sie 1942 heiratete. Mit ihm gab sie ab 1938 eigene Abende mit jiddischen Liedern, bei denen sie auch Tanzdarbietungen aufführte. Daneben studierte sie Tanz bei Olga Preobraschenskaja in Paris und Gesang bei Eberhard E. Wechselmann in Den Haag. 1941 wurde ihre Tochter Kathinka geboren. Nach dem deutschen Überfall auf die Niederlande im Mai 1940 schloss sich Jaldati dem niederländischen Widerstand an und ging 1942 mit ihrer Familie in den Untergrund, wo sie illegale Hauskonzerte mit jiddischen Liedern gab und anderen verfolgten Juden half. Sie lebte mit ihrer Familie in Bergen. Die Häuser mussten sie jedoch für deutsche Soldaten zwangsräumen. Als sie die Hoffnung auf ein neues Versteck schon aufgegeben hatten, stießen sie auf das „Hohe Nest“, eine Villa mitten im Wald, in der Nähe von Naarden. Das Haus mieteten sie von zwei älteren Damen, die es nur in der Sommerzeit nutzten. Nach dem Einzug bauten sie Hinterräume und ein Alarmsystem ein, aber trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen wurden sie im Juli 1944 entdeckt und verhaftet und unter anderem im Durchgangslager Westerbork, dem KZ Auschwitz und dem KZ Bergen-Belsen (gemeinsam mit Anne Frank, der sie bereits in Westerbork begegnet war) interniert. Jaldati wurde 1945 todkrank von britischen Truppen befreit. Im KZ Auschwitz wurden die Schwestern Lin und Janny von ihrem Bruder und ihren Eltern getrennt. Diese drei wurden wahrscheinlich vergast.[1]

Ende 1945 trat Jaldati erstmals wieder in Amsterdam auf, ab 1946 unternahm sie Konzertreisen. Bei Paula Lindberg in Amsterdam studierte sie weiter Gesang. Sie kam in die skandinavischen Länder, die Schweiz, nach Osteuropa und Deutschland, wo sie unter anderem in Berlin auftrat. 1949 nahm sie am Weltfriedenskongress in Paris teil. 1951 wurde ihre Tochter Jalda geboren. Im Jahr 1952 übersiedelte die Familie auf Anraten von Freunden – unter anderem auch von Anna Seghers – in die DDR. Als überzeugte Kommunistin galt sie lange Zeit als die einzige offizielle DDR-Interpretin jiddischer Lieder, wobei sie ihr Repertoire auf Lieder von Hanns Eisler, Louis Fürnberg, Paul Dessau wie auch Volks-, Partisanen- und Friedenslieder erweiterte. 1965 trat sie auf dem Festival Chanson Folklore International auf Burg Waldeck im Hunsrück auf. Sie machte zahlreiche Rundfunk-, Fernseh- und Plattenaufnahmen. Eine Schallplatten nahm Lin Jaldati für die westdeutsche Frauenfriedensbewegung auf, die mit dem Verkaufserlös ihre Arbeit finanzierte.[2] Ab 1979 arbeitete sie mit ihrer Tochter Jalda (Gesang), 1982 mit Kathinka (Violine) zusammen und bereiste auf mehreren Tourneen Westeuropa, Israel und die USA.

Lin Jaldati wirkte mit als Beraterin der DDR-Singebewegung, war Mitglied der Lagergemeinschaft Auschwitz und der zur Nationalen Front gehörenden Organisationen Friedensrat der DDR und Komitee für Menschenrechte der DDR.

Nach ihrem 75. Geburtstag nahm Jaldati Abschied von der Bühne. Sie starb 1988 und wurde auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin beigesetzt.

2020 erschien in einer Doppelbiographie der Schwestern Lin und Janny eine umfangreiche Darstellung der Teilnahme beider am Widerstand gegen die deutsche Besatzung, der Zeit des Verstecks und der anschließenden Verfolgung, geschrieben von der niederländischen Autorin Roxane van Iperen, auch auf Deutsch.[3]

Remove ads

Auszeichnungen

- 1960 Theodor-Fontane-Preis des Bezirks Potsdam

- 1960 Kunstpreis der DDR

- 1962 Vaterländischer Verdienstorden in Bronze

- 1973 Vaterländischer Verdienstorden in Silber

- 1976 Vaterländischer Verdienstorden in Gold

- 1983 Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden in Gold

Weitere Ehrungen

Werke

- Lin Jaldati, Eberhard Rebling: „Es brennt, Brüder es brennt!“ Jiddische Lieder. Rütten und Loening, Berlin 1966, 1985; DNB 850737141.

- Lin Jaldati, Eberhard Rebling: „Sag nie, du gehst den letzten Weg!“ Lebenserinnerungen 1911 bis 1988. Der Morgen, Berlin 1986; Neuausgabe: BdWi-Verlag, Marburg 1995, ISBN 3-924684-55-3 (= Reihe Sammlung, Band 1).

Diskografie

- 1966: Lin Jaldati singt (VEB Deutsche Schallplatte Berlin – Eterna, Best.-Nr. 8 10 024)

- 1982: Lin Jaldati – Jiddische Lieder (VEB Deutsche Schallplatte Berlin – AMIGA, Best.-Nr. 8 45 198)

- 2008: Lin Jaldati & Eberhard Rebling, Jiddische Lieder (Hastedt Verlag & Musikedition Bremen – HT 5332)

Hörspiele

- 1986: Georg Büchner: Woyzeck (Verschiedenes) – Regie: Joachim Staritz (Hörspiel – Rundfunk der DDR)

Archiv

- Lin-Jaldati- und Eberhard-Rebling-Archiv, seit Dezember 2012; öffentlich zugänglich. Akademie der Künste (Berlin)

Literatur

- Dieter Heimlich: Lin Jaldati. Das Leben einer Künstlerin. Henschelverlag Berlin, 1964

- Christoph Links: Jaldati, Lin. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 1. Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4.

- David Shneer (unter Mitarbeit von Jalda Rebling): Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele. Übersetzt von Joseph Rebling. Hrsg. vom Centrum Judaicum. Hentrich & Hentrich, Berlin 2014, ISBN 978-3-95565-072-8 (= Jüdische Miniaturen, Band 154).

- Tina Frühauf, Lily E. Hirsch: Dislocated Memories. Jews, Music, and Postwar German Culture. Nachwort von Philip V. Bohlman. Oxford University Press, Oxford 2014, ISBN 978-0-19-936748-1.

- Roxane van Iperen: Ein Versteck unter Feinden. Hoffmann und Campe, Hamburg 2020, ISBN 978-3-455-00645-2

Remove ads

Weblinks

Commons: Lin Jaldati – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- https://katalog.arthistoricum.net/?tx_find_find%5Bq%5D%5Bdefault%5D=Lin+Jaldati Fotografien

- Lin Jaldati – Jiddische Lieder in der DDR. Biografischer Artikel. Webseiten eines Erinnerungsprojektes des ASKI e. V. (2021)

- Literatur von und über Lin Jaldati im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Lin-Jaldati-Archiv. Archiv der Akademie der Künste, Berlin.

- Erinnerung an Lin Jaldati im Gemeinschaftsprojekt TSURIKRUFN! vom Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute, 2021.

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads