Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Speyerer Dom

Kathedrale in Speyer Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Als Speyerer Dom wird der Kaiser- und Mariendom zu Speyer mit dem offiziellen Namen Domkirche St. Maria und St. Stephan bezeichnet.

Er steht in der rheinland-pfälzischen Stadt Speyer und ist die Kathedralkirche der gleichnamigen katholischen Diözese Speyer und Pfarrkirche der Dompfarrei. Er zählt zu den drei romanischen Kaiserdomen in Deutschland. Er wurde im Jahr 1061 geweiht; 1106 war der folgende größere Umbau fertiggestellt (134 × 33 m).

Seit der teilweisen Zerstörung der Abtei Cluny während der Herrschaft Napoleons ist er die größte erhaltene romanische Kirche der Welt.[1] Er wurde 1925 von römisch-katholischen Papst Pius XI. in den Stand einer Basilica minor erhoben. Seit 1981 steht er auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes, außerdem ist er ein geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention.

Remove ads

Geschichte

Zusammenfassung

Kontext

Mittelalter

Der salische König und spätere Kaiser Konrad II. ließ vermutlich 1025 den Bau mit dem Ziel beginnen, die größte Kirche des Abendlands zu errichten.[2][3]

Urkundliche Schriftquellen über die Gründung des Speyerer Domes sind nicht überliefert.

Eine Legende berichtet, Konrad habe in aller Frühe den Grundstein zum Kloster Limburg (bei Bad Dürkheim) gelegt, sei dann mit seiner Gemahlin Gisela und seinem Gefolge nach Speyer geritten, um dort am selben Tag den Grundstein zum Dom sowie zum Stift Sankt Johannes, dem späteren St.-Guido-Stift, zu legen. Um die für den Bau benötigte Menge von Stein und Holz nach Speyer zu bringen, wurde ein Kanal vom Pfälzerwald zum Rhein gebaut. Mit diesem Kanal könnte die Verlagerung des Speyerbachs gemeint sein, der spätestens im Mittelalter zur Versorgung Speyers um einige Kilometer nach Süden verschoben wurde. Als Errichtungsort wurde ein Sporn gewählt, ein trockener Untergrund aus Festgestein. Dass der Dom auf sumpfigem Boden „schwimme“, ist geologisch nicht nachweisbar.

Weder Konrad II. noch sein Sohn Heinrich III. erlebten den Abschluss der Arbeiten. Heinrich III. stiftete zur Weihe des Hochaltars 1046 das Speyerer Evangeliar. Erst unter Konrads Enkel Heinrich IV. wurde der Bau im Jahr 1061 geweiht. In der Forschung wird dieser Bauabschnitt als „Speyer I“ bezeichnet. Der Bau umfasste einen Westbau und ein dreischiffiges Langhaus mit anschließendem Querhaus. Der Chor war schon damals flankiert von zwei Türmen. Die ursprüngliche Apsis war außen rechteckig, innen gerundet. Das Mittelschiff des Langhauses hatte eine flache Decke, die Seitenschiffe waren eingewölbt; es entstand der erste nachantike große Gewölbebau (abgesehen von der Aachener Pfalzkapelle) nördlich der Alpen.

- Bauphasen

Über die Bauphasen des Domes vermittelt hinsichtlich dessen äußerer Erscheinung bis 1689 das Modell des Domes (samt Dom-Immunität) im Historischen Museum der Pfalz in Speyer einen anschaulichen Eindruck. Das Modell ist das Ergebnis einer im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts durch den Kunsthistoriker Friedrich Sprater (1884–1952) initiierten und von dem Holzbildhauer Otto Martin (1872–1950) in mehreren Schritten ausgeführten Rekonstruktion. In diesem Modell spiegeln sich die baugeschichtlichen und kunsthistorischen Kenntnisse bis etwa 1930 wider.[4]

- 1061

- 1106

- 1689

- 1756

- 1778

- 1858

Knapp 20 Jahre nach der Vollendung von Speyer I ließ Heinrich IV. den Dom zur Hälfte abreißen und ihn noch größer wieder aufbauen: Im Mittelschiff wurde die Decke abgetragen, der Bau wurde um fünf Meter erhöht. Statt der flachen Holzdecke entstand das größte Kreuzgratgewölbe im damaligen Reichsgebiet, und auch der Wandaufriss wurde entscheidend verändert. Im Ostteil wurde der Bau bis auf die Fundamente abgetragen und auf bis zu acht Metern starken Fundamenten neu gegründet. Es blieben lediglich die unteren Geschosse der Chorflankentürme sowie Teile des Querhauses erhalten. Die Krypta von Speyer I blieb nahezu unberührt. Das Ergebnis dieser Veränderungen unter Heinrich IV. wird in der Forschung als „Speyer II“ von der 1061 geweihten Kirche Speyer I und Speyer II unterschieden.

Im Todesjahr Heinrichs IV., 1106, war der neue Dom fertiggestellt: Mit einer Länge von 444 römischen Fuß (134 Meter) und einer Breite von 111 römischen Fuß (33 Meter) war er eines der größten Bauwerke seiner Zeit. In der Länge wurde der Speyerer Dom wenige Jahrzehnte später von der Abteikirche von Cluny mit ihrer ab 1135 errichteten Vorkirche übertroffen, der umbaute Raum jedoch ist beim Speyerer Dom mit über 40.000 Kubikmetern größer.

Am 7. August 1111, dem Tag des Begräbnisses Heinrichs IV. im Speyerer Dom, und am 14. August 1111 verlieh Heinrich V. den Bürgern der Stadt Speyer zwei Privilegien, die als Urkundeninschriften über dem Westportal des Doms angebracht wurden. Diese Inschriften sind nicht erhalten, es existiert aber eine Zeichnung davon. Im Jahr 2011, anlässlich des 950-jährigen Jubiläums, wurde eine Kopie der Texte über dem Hauptportal angebracht. Diese Kopie wurde mittlerweile wieder entfernt.

Speyer zählte damals nur rund 500 Bürger. Es hatte wohl machtpolitische Gründe, dass Kaiser Heinrich IV. einen derart großen Bau in dem – nach heutigen Maßstäben – winzigen Städtchen bauen ließ. Die römischen Kaiser hatten nicht nur weltliche, sondern auch kirchliche Macht. Der daraus resultierende Konflikt mit dem damals gerade erstarkten Papsttum kulminierte sodann im Investiturstreit zwischen Heinrich IV. und Papst Gregor VII. Die Größe und Pracht des Speyerer Doms unterstrich neben dem politischen insbesondere auch den religiösen Machtanspruch des Kaisers.

Nach einem Brand im Jahr 1159 mussten die Gewölbe des Querschiffs erneuert werden. Daher sind diese rundbogigen Bandrippengewölbe jünger als die spitzbogigen von Ostchor und Querhaus des Wormser Doms.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 1450 brannte der Dom infolge von Unachtsamkeiten bei Reparaturarbeiten an der Orgel durch einen Orgelmeister namens Hermann[5] völlig aus. Den Schaden schätzte man auf mehr als 300.000 Gulden. Papst Nikolaus V. gewährte im März 1451 einen fünfmonatigen Ablass und im März 1452 abermals einen dreimonatigen Ablass zur Finanzierung des Wiederaufbaues.

17. und 18. Jahrhundert

- Dom und Jesuitenkirche; Kölner Zeichnung, 1606

- Nordseite mit den gotischen Kapellen sowie dem „Kleinen Paradies“; Wiener Zeichnung, 1610

- Dom und Bischofspfalz, um 1650

Im Pfälzischen Erbfolgekrieg wurde Speyer am 28. September 1688 von französischen Truppen besetzt.[6] Am 23. Mai 1689 informierte der französische Kriegsintendant de la Fond im Beisein von General Montclar die beiden Bürgermeister und die Ratsherren, dass die Stadt auf Befehl Ludwigs XIV. innerhalb von sechs Tagen vollständig evakuiert und sämtliches bewegliches Eigentum fortgeschafft werden sollte. Als Evakuierungsziel kamen im Befehl allerdings nur Orte diesseits des Rheins und die Festung „Phillipspurg“ in Frage. Im Befehl wurde zudem beteuert, dass dies nicht aus Furcht vor den anrückenden deutschen Truppen geschehe und auch nicht die Absicht bestehe, die Stadt niederzubrennen. Dennoch informierte General Montclar vier Tage später den damaligen Domdekan und bischöflichen Statthalter Heinrich Hartard von Rollingen, dass er den Befehl erhalten habe, mit Ausnahme des Doms die gesamte Stadt zu zerstören. Bewegliches Eigentum, welches aus zeitlichen Gründen nicht mehr abtransportiert werden könnte, dürfte zum späteren Abtransport im Dom zwischengelagert werden. Diese Zusicherung wurde in den folgenden Tagen mehrfach bestätigt.

Nach von Rollingens Bericht sorgte der Befehl auch bei den hohen Offizieren für Betroffenheit, weshalb der Kriegsintendant de la Fond die Bereitstellung von Karren veranlasste, damit die Bewohner der Stadt ihr Hab und Gut wegbringen konnten. Von den zugesicherten Karren wurde allerdings ein Teil wieder beschlagnahmt, was vermutlich zur Folge hatte, dass Speyerer Bürger anders als zunächst gedacht ihre Möbel und ihren Hausrat in den Dom brachten und ihn mehrere Meter hoch stapelten. Der Domschatz wurde auf Veranlassung des Domkapitels nach Mainz gebracht.[7]:S. 90–101

Am 31. Mai 1689 wurde die Stadt in Brand gesetzt. Nachdem sich das Feuer bis in die Umgebung des Domes ausgebreitet hatte, gelang es, das Übergreifen der Flammen durch das Einschlagen von benachbarten Dächern und das Aufstellen von Wasserbehältern zu verhindern. Durch einen Gewittersturm in der Nacht zum 2. Juni wurde das Feuer aber stark angefacht. Selbst mehrfaches Löschen des brennenden Westbaus konnte nicht verhindern, dass sich das Feuer bis in die schlecht zugängliche Ostkuppel ausbreitete. In diesem Chaos drangen französische Soldaten in den Dom ein und plünderten die oberen Kaiser- und Königsgräber. Nur die Gräber der Salier blieben bis auf das Grab Heinrichs V. verschont, da sie tiefer im Boden lagen. Offenbar mussten die Soldaten den Dom fluchtartig verlassen, wobei sie ihre Grabgeräte zurückließen. Diese wurden bei der Öffnung der Kaisergräber im Jahr 1900 aufgefunden.

„Ausmaß und Intensität der Zerstörung widerlegen die oft kolportierte Mär, die Plünderung sei während des Dombrands durch marodierende Soldaten erfolgt, denn in einem brennenden, teils einstürzenden Gebäude wären kaum solch umfangreiche Grabungsarbeiten möglich gewesen. Vielmehr entsteht der Eindruck, es habe sich um eine geplante Maßnahme gehandelt, die bewusst auf eine Zerstörung der Speyerer Grablege als eines wichtigen Traditionskerns der deutschen Herrscher abzielte.“

Am nächsten Morgen war das Ausmaß der Zerstörung zu sehen. Das Innere des Domes war völlig ausgebrannt, die westlichen Joche und Gewölbe des Langhauses waren eingestürzt und vom Westwerk war nur eine Ruine geblieben. Auch der Ostteil war schwer beschädigt.[8] Die Krypta und die Sakristei waren zwar vom Feuer verschont geblieben, aber wie auch die oberen Kaiser- und Königsgräber ausgeplündert worden. Ebenfalls verschont blieb das Marienbildnis, da es in einem Schrein gelagert war. Nach dem Brand wurde es zunächst in die fürstbischöfliche Sommerresidenz nach Kirrweiler und später, als Speyer auf Befehl Ludwigs XIV. vorerst nicht bewohnt werden durfte, in die Frankfurter Katherinenkirche gebracht. Dafür, ob das Übergreifen der Flammen auf den Dom ein verhängnisvoller Zufall war, oder ob es von den Franzosen beabsichtigt war, gibt es nach dem Bericht von Rollingens an den Speyerer Bischof Johann Hugo von Orsbeck unterschiedliche Meinungen, wobei er selbst zu keinem Ergebnis kam.[7]:S. 102 Es ist also durchaus möglich, dass die Zusage, den Dom zu schonen, lediglich dazu diente, dass möglichst viel brennbares Material in den Dom gebracht wurde.[9] Konkrete Belege gibt es dafür allerdings nicht.

Als 1697 nach dem Frieden von Rijswijk Speyer wieder bewohnt werden durfte, wurde der Ostteil des Doms durch eine Mauer abgeschlossen und für Gottesdienste wiederhergerichtet. 1709 wurde auch das Gnadenbild in den Dom zurückgebracht.[7]:S. 90–101 Der Westbau des Domes blieb aus finanziellen Gründen vorerst eine Ruine. Allerdings stürzte 1752 ohne Vorwarnung ein Turm des Guidostifts, welcher ebenfalls den Stadtbrand überstanden hatte, auf das Langhaus der Guidokirche, wodurch ein Mann aus Otterstadt ums Leben kam. Infolgedessen wurde zum Schutz des Jesuitenkollegs nördlich des Westbaus zunächst der nordwestliche Turm und 1757 der Rest des Westbaus, abgesehen von der romanischen Vorhalle, abgebrochen.[10]

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war genügend Geld vorhanden, den Westteil des Doms wieder aufzubauen. Unter Franz Ignaz Michael Neumann, dem Sohn des Barockbaumeisters Balthasar Neumann, wurde 1772–1778 die klaffende Lücke im westlichen Teil des Langhauses in der ursprünglichen Form geschlossen. Das fast völlig abgetragene Westwerk wurde unter Einbeziehung der romanischen Vorhalle durch eine zeitgemäße barocke Fassade ersetzt. Sie hatte jedoch nur gut 100 Jahre Bestand. Heute noch ist der Bruch vor allem an der Verwendung anderer Mauersteine zu erkennen, das Gesamtbild ist jedoch einheitlich. Dieser frühe Akt einer rekonstruktiven Denkmalpflege lässt sich mit den eher begrenzten Geldmitteln der Stadt erklären: Ein barocker Neubau des Langhauses hätte auch den Neubau des Chors zur Folge haben müssen, um einen ästhetisch ansprechenden Raumeindruck zu erhalten.

Französische Revolution und 19. Jahrhundert

Im Jahr 1794 verwüsteten Revolutionstruppen den Dom und das Gotteshaus wurde profaniert. Dabei ging die ganze Innenausstattung verloren, auch das Marienbildnis wurde dabei zerstört. Unter Napoleon Bonaparte nutzten die französischen Truppen den Dom als Viehstall sowie als Futter- und Materiallager. Nachdem im Frieden von Lunéville vom 9. Februar 1801 die linksrheinischen Gebiete völkerrechtlich verbindlich an Frankreich abgetreten worden waren, ging der Dom in das Eigentum der französischen Regierung über. Im Konkordat von 1801 bzw. in der Zirkumskriptionsbulle Qui Christi Domini vices vom 29. November 1801 anerkannte Papst Pius VII. die Aufhebung des Bistums Speyer und die Zuordnung der dortigen katholischen Gemeinde zum Bistum Mainz.[11] Da der Dom baufällig war, sollte er infolge eines Baugutachtens des Architekten Peter Henrion im Jahr 1805 abgerissen werden, wobei der Rest des Westbaus als Triumphbogen umgebaut werden sollte. Der Stadtrat von Speyer weigerte sich jedoch, die für den Abriss notwendigen Kosten zu übernehmen. Nachdem der Mainzer Bischof Joseph Ludwig Colmar seine guten Beziehungen zur Frau Napoleons, Kaiserin Joséphine de Beauharnais sowie zum französischen Kultusminister Jean-Étienne-Marie Portalis dazu genutzt hatte, diese von der überragenden kulturellen Bedeutung des Doms zu überzeugen, erklärte sich Napoleon einverstanden, die bereits erlassene Abrissverfügung zurückzunehmen.

Mit kaiserlichem Dekret vom 23. September 1806 verfügte er die Rückgabe des Doms an die Katholiken von Speyer, die darin auch für die künftigen Unterhaltskosten verantwortlich gemacht wurden. Da zu diesem Zeitpunkt die als Kirchenstiftung errichtete Speyerer Domgemeinde die einzige in der Stadt existierende katholische juristische Person war, übernahm diese im Rahmen einer öffentlichen Zeremonie am 3. November 1806 das Eigentum an der Kathedrale aus der Hand des Bürgermeisters Ludwig Sonntag in seiner Funktion als Vertreter des französischen Staats.[12]

Nach der Niederlage Napoleons wurde das Bistum 1817 auf linksrheinischem Gebiet neu errichtet, und der Dom diente nicht mehr nur als Pfarr-, sondern daneben auch wieder als Bischofskirche; 1818 bis 1822 wurde er saniert und 1822 neu geweiht. Von 1846 bis 1853 schufen die Maler Johann von Schraudolph und Joseph Schwarzmann im Auftrag Ludwigs I. von Bayern Fresken im Nazarener Stil.[13]

Ausmalung

Als König Ludwig I. von Bayern am 21. März 1843 in sein Tagebuch schrieb, dass ihm der Gedanke gekommen sei, den Speyerer Dom „innen bemalen zu lassen“, war er von der Idee geleitet, das Volk zum Sinn für das Schöne und Gute zu erziehen und so auch das Nationalgefühl zu stärken. Kunst solle „nicht Biskuit fürs Volk, sondern tägliches Brot“ sein.[14]

Am 13. Juni 1843 besuchte König Ludwig Speyer, mit im Gefolge waren auch Oberbaurat Friedrich von Gärtner, Johann Baptist Schraudolph und dessen Lehrer Akademieprofessor Heinrich Hess. Sie besichtigen den Dom – die Bevölkerung musste draußen warten. Als König Ludwig mit seinem Gefolge den Dom verließ, stand fest: „Ich habe mich entschlossen, den Dom malen zu lassen. Im Jahre 1845 wird angefangen!“[15]

Das Bildprogramm besprachen die beiden Künstler dann sogleich mit Bischof Nikolaus von Weis. Hess bat wegen seines fortgeschrittenen Alters, die Arbeit allein Schraudolph zu übertragen; mit ihm wurde dann 1844 ein Vertrag geschlossen, in dem das Bildprogramm der Ausmalung in groben Zügen festgeschrieben wurde. Die Themen waren durch die Heiligen vorgegeben, denen der Dom geweiht war. Erste Patronin des Domes ist die Gottesmutter Maria.

Entfernte Bilder

Zur Realisierung des Bildprogramms mussten Malflächen geschaffen werden; dazu wurden Fenster und Nischen zugemauert, Gesimse abgeschlagen und die Wände dick verputzt. Das Bildprogramm fand dann seinen Höhepunkt im Bild der Krönung Mariens in der Apsis, unter dem Apsisbild die zwölf Apostel, vier Kirchenväter und vier Ordensstifter. Insgesamt umfasste das Bildprogramm 123 Bilder mit 470 überlebensgroßen Figuren.

Der Marienzyklus im Chorraum gipfelte im Bild von der Himmelfahrt und Krönung Mariens. Es war der Abschluss und Höhepunkt des Marien-Zyklus nach der Konzeption von Schraudolph. Es wurde 1846 gemalt und bei der Renovierung des Domes 1959/1960 abgenommen. Auf dem Bild krönte Jesus seine Mutter Maria: Beide saßen auf einem Wolkengebilde, umgeben von einem goldenen Halbrund, das eingefasst war von einem blauen Band mit geflügelten Engelsköpfen. Maria hatte ihren Kopf demütig nach vorn geneigt und ihre Hände gefaltet. Jesus hielt ihr mit seiner rechten Hand eine Krone über ihren Kopf; in der linken Hand trug er ein Zepter. Acht Engel umschwebten die Szene.

In der Mitte über dem goldenen Halbrund, schwebte vor einem goldenen Kreis die Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Gottvater, dargestellt als alter Mann, hatte die Arme ausgebreitet, als ob er den Heiligen Geist aussandte und die Krönung Marias segnete. Unter dem Bild von der Krönung Marias waren die zwölf Apostel, versehen mit ihren Symbolen, dargestellt.

Neben überschwänglichen Lobeshymnen gab es schon gegen Ende der Ausmalung kritische Kommentare, dass die Figuren zu steif und die Farben zu süßlich seien. Dieser Vorwurf des Kitsches war auch 1957 ein Hauptargumente, um etwa zwei Drittel der Fresken abzuschlagen. Der 5 Zentimeter dicke Kalkverputz wurde großflächig samt der sich darauf befindlichen Malerei abgeschlagen.

Der Restaurator Otto Schulz fand eine Methode, einige große Wandfresken zu retten: Die Farbschicht der Bilder wurde mehrmals täglich mit Kasein bestrichen und mit ganz dünnen Leinenflicken belegt, die in heißen Glutinleim getaucht waren. Nach dem Erkalten konnten diese Stoffbahnen abgerollt werden, auf deren Rückseite sich die von der Wand gelöste Farbschicht befand. Dadurch sind seit 2012 im Kaisersaal des Domes die von Otto Schulz abgenommenen Fresken für die Öffentlichkeit wieder zugänglich. Nicht mehr nachvollziehen kann man heute aus heutiger denkmalpflegerischer Sicht die Vernichtung eines Großteils der Ausmalung in den Jahren 1957 bis 1961.

Erhaltene Fresken

Im Mittelschiff wurden 24 großformatige Bilder geschaffen, sechs Bilder sind dem Alten Testament entnommen, auf denen Szenen zu sehen sind, in denen Maria und ihre herausragende Stellung in der Heilsgeschichte vorgebildet sind; dann folgen 18 Bilder aus dem Marienleben. Sie befinden sich in großer Höhe und sind nur mühsam zu betrachten. Die anderen Bilder wurden entfernt und zum Teil dadurch zerstört.

Der Zyklus beginnt mit der Vertreibung aus dem Paradies, die im ersten Wandfeld links auf der Wand des Mittelschiffs zu sehen ist. Die Titel der Bilder und die lateinischen Bildunterschriften lauten:

- Johann Baptist Schraudolph (1853): „Ausweisung aus dem Paradies“: Ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius. (Genesis 3,15) (Sie wird dir den Kopf zertreten, und du wirst nach ihrer Ferse schnappen.)

- Andreas Mayr (1853): „Noahs Dankopfer“: Arcum meum ponam in nubibus et erit signum foederis. (Genesis 9,13) (Meinen Bogen will ich in die Wolken setzen, und er soll ein Zeichen des Bundes sein.)

- Georg Mader (1853): „Vision des Abraham“: In te benedicentur universae cognationes terrae. (Gen 12,3) (In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.)

- Adolph Baumann (1853): „Berufung des Moses“: Apparuit Moysi Dominus in flamma ignis de medio rubi. (Exodus 3,2) (Der Herr erschien Mose in der Flamme des Feuers in der Mitte des Dornbuschs.)

- Georg Mader (1853): „Vision des David“: Dixit dominus Domino meo: Sede a dextris meis. (Buch der Psalmen 109,9) (Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich zu meiner Rechten.)

- Andreas Mayr (1853): „Weissagung des Jesaja“: Ecce, virgo concipiet et pariet filium et vocabitur nomen ejus Emmanuel. (Siehe eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Und sein Name wird sein Emmanuel.)

- Max Bentele (1853): „Geburt Marias“: Ave gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus. (Evangelium nach Lukas 1,28) (Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen.)

- Andreas Mayr (1852): „Tempelgang Marias“: In habitatione sancta coram ipso ministravi. (Kohelet 24,14) (Im heiligen Haus, vor ihm selbst habe ich gedient.)

- Max Bentele (1853): „Vermählung Maria mit Josef von Nazaret“: Virgo desponsata viro cui nomen erat Joseph et nomen virginis Maria. (Evangelium nach Lukas 1,27) (Die Jungfrau war verlobt mit einem Mann, der Joseph hieß, und der Name der Jungfrau war Maria.)

- Johann Baptist Schraudolph (1852): „Verkündigung an Maria“: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. (Evangelium nach Lukas 1,38) (Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort.)

- Max Bentele (1852): „Mariä Heimsuchung“: Et intravit in domum Zachariae et salutavit Elizabeth. (Evangelium nach Lukas 1,40) (Und sie betrat das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth.)

- Andreas Mayr (1851): „Geburt Jesu Christ“: Et peperit filium primogenitum. (Evangelium nach Lukas 2,7) (Und sie gebar ihren ersten Sohn.)

- Johann Baptist Schraudolph (1852): „Anbetung der Könige“: Invenerunt puerum cum Mariam matre eius et procidentes adoraverunt. (Matth. 2,11) (Und sie fanden den Knaben mit seiner Mutter Maria, und sie fielen nieder und beteten ihn an.)

- Georg Mader (1852): „Darstellung Jesu im Tempel“: Et tuam ipsius animam pertransibit gladius. (Evangelium nach Lukas 2,35) (Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen)

- Max Bentele (1851): „Beschneidung Jesu“: Vocatum est nomen ejus Jesus quod vocatum est ab Angelo. (Evangelium nach Lukas 2, 21) (Ihm wurde der Name Jesus gegeben, welcher vom Engel genannt worden war.)

- Andreas Mayr (1851): „Flucht nach Ägypten“: Accepit puerum et matrem ejus nocte et secessit in Aegyptum. (Evangelium nach Matthäus 2,14) (Er nahm das Kind und dessen Mutter bei Nacht und floh nach Ägypten.)

- Georg Mader / Johann Baptist Schraudolph (1852): „Der zwölfjährige Jesus im Tempel“: Post triduum invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum. (Evangelium nach Lukas 2,46) (Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend mitten unter den Schriftgelehrten.)

- Andreas Mayr (1852): „Die Heilige Familie in Nazareth“: Venit Nazareth et erat subditus illis. (Evangelium nach Lukas 2,51) (Er kam mit nach Nazareth und war ihnen gehorsam.)

- Johann Baptist Schraudolph (1851): „Tod Josefs“: Beati mortui qui in Domino moriuntur. (Offenbarung des Johannes 14,13) (Selig sind die Toten, die sterben im Herrn.)

- Max Bentele (1851): „Hochzeit zu Kana“: Quodcunque dixerit vobis facite. (Evangelium nach Johannes 2,5) (Was immer er euch gesagt hat, das tut.)

- Max Bentele (1852): „Jesus als Lehrer“: Ecce mater tua et fratres tui foris stant quaerentes te. (Evangelium nach Lukas 8,20) (Siehe, draußen stehen deine Mutter und deine Brüder und suchen dich.)

- Johann Baptist Schraudolph (1851): „Kreuzigung Jesu“: Stabat autem iuxta crucem Jesu maria mater ejus. (Evangelium nach Johannes 19,25) (Unter dem Kreuz Jesu aber stand Maria, seine Mutter.)

- Max Bentele (1852): „Der Auferstandene erscheint Maria“: Surrexit Dominus vere. (Evangelium nach Lukas 24,34) (Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.)

- Johann Baptist Schraudolph (1852): „Sendung des Heiligen Geistes“:Et apparuerunt illis dispertitae linguae tamquam ignes. (Apostelgeschichte des Lukas 2,3) (Und es erschienen ihnen Zungen, die sich teilten wie Feuer.)

Begonnen wurde mit der Ausmalung im Juni 1846, abgeschlossen war sie im Oktober 1853. Schraudolph wurde bei seiner Arbeit unterstützt von 14 Malern, deren Arbeiten er überwachte und gelegentlich korrigierte.

Westfassade

Im Auftrag des ehemaligen bayerischen Königs Ludwig I., des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. und des Herzogs Adolph von Nassau kam es von 1854 bis 1858 zu einer Neuerrichtung des Westbaus im neuromanischen Stil.

Heinrich Hübsch, einer der renommiertesten Architekten des frühen Historismus, orientierte sich frei am ursprünglichen Westbau, indem er Mittelturm und zwei kleinere Flankentürme aufgriff, wich jedoch von der Vorlage sowohl bei der Materialwahl als auch bei den Proportionen erheblich ab. Die Erneuerung der Westfassade und die Ausmalung des Doms wurden im 19. Jahrhundert als „großes Werk“ angesehen. Ludwig I. war der Überzeugung, dass seit langer Zeit nichts Größeres geschaffen wurde als die Fresken im Speyerer Dom.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert kam es zu einem Stimmungsumschwung: Georg Dehio beklagte 1916 vorsichtig, unter den Unglücken, die den Dom getroffen hätten, seien die Veränderungen des 19. Jahrhunderts nicht die kleinsten gewesen.

Die heutige neuromanische Westfassade wurde 1854 bis 1858 vom Architekten Heinrich Hübsch in Anlehnung an die romanische Westfassade errichtet, wobei er mit dem Wechsel von rotem und weißem Stein auf eine Bauform der romanisch-salischen Periode zurückgriff. Im Gegensatz zur romanischen Fassade ist die von Hübsch errichtete Westfassade reich verziert.

So verfügt die Fassade etwa in der Mitte über eine von zwei Rundbogenfenstern flankierte große Fensterrosette in deren Mitte sich ein vom Wiesbadener Künstler Emil Hopfgarten[16] geschaffener Christuskopf befindet. Die Rosette wird von einem Quadrat umrahmt, in dessen Ecken sich die Symbole der vier Evangelisten befinden.

Diese Symbole wurden wie der übrige Ornamentschmuck und alle Tier- und Kleinfiguren vom lokalen Bildhauer Gottfried Renn geschaffen.

Zu diesen Figuren gehört auch die Trägerfigur eines Speyerer Brezelverkäufers, der sogenannte Brezelbu, welche auf einen namentlich noch bekannten Brezelverkäufer am Dom zurückgeht, der in der Zeit der Erbauung des Westwerks allgemein als Original galt.[17]

- Westfassade

- Maria in der Mitte der Schutzpatrone

- Gedenktafel für den Papstbesuch am 4. Mai 1987

- Der Brezelbu als Trägerfigur am Domportal

Über dem Westportal, das sich unterhalb der Rosette befindet, sind Skulpturen der fünf Schutzpatrone des Domes zu sehen. Dies sind (von links nach rechts) der Erzmärtyrer Stephanus, Erzengel Michael, Maria, Johannes der Täufer und Bernhard von Clairvaux.[18]

An die Messe, die Papst Johannes Paul II. am 4. Mai 1987 vor dem Speyerer Dom feierte, erinnert eine Gedächtnistafel, deren Text lautet:

- „Das Leid der gespaltenen Christenheit ist das Leid dieses Gotteshauses. Es ist ein Denkmal der Einheit die einmal gewesen ist und ein Mahnmal zur Einheit wie sie wieder kommen muss.“ Papst Johannes Paul II. am 7. Mai 1987

20. und 21. Jahrhundert

In den Jahren 1900 bis 1906 wurde im Dom eine Grabungskampagne durchgeführt. Die Königs- und Kaisergräber wurden geöffnet und der Inhalt in einer neuen und zugänglichen „Kaisergruft“ unterhalb des östlichen Langhausjochs untergebracht.

1925 wurde der Dom zur Päpstlichen Basilika (Basilica minor) erhoben, ein Ehrentitel für Kirchenbauten von herausragender Bedeutung. Der Titel „soll die Bedeutung dieser Kirche für das Umland hervorheben“.

Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Bau reromanisiert. Die Ausmalung des 19. Jahrhunderts in gutem Zustand wurde bei der Renovierung 1957 bis 1961 mitsamt dem Putz abgenommen. Sie ist in Teilen museal erhalten. An der Wand verblieben die 19 Quadratmeter großen Fresken aus dem Marienzyklus unter den Nord- und Südfenstern des Mittelschiffs. Einige Fresken wurden mit einer neuartigen Technik, bei der die Fresken auf ein speziell präpariertes Tuch aufgezogen wurden, abgenommen. Versuchsfläche für die von Otto Schulz entwickelte Abnahmetechnik waren die Ornamente, die sowieso abgeschlagen werden sollten. Ein missglückter Versuch in den Proben wäre also nicht so schlimm gewesen. Durch diese Technik gelang es, alle Fresken bis auf das über dem Altar befindliche Fresko aus dem Bernhardszyklus, für dessen Abnahme die Zeit fehlte, zu retten.

Unter Leitung von Vitus Wurmdobler wurden einige der abgenommenen Schraudolph-Fresken restauriert. Sie sind seit dem 28. Oktober 2012 im Kaisersaal des Doms zu sehen, der für diesen Zweck hergerichtet wurde.[19][20]

Bei dieser Renovierung wurden auch die brüchig gewordenen Sandsteinpfeiler durch Zement-Injektionen verstärkt.

Die in der Barockzeit entfernten Querhausgiebel wurden nach Stichen und erhaltenen Beispielen verwandter Bauten wiederhergestellt. Im Bereich der Vierung machte man ebenfalls einige Veränderungen rückgängig, musste jedoch aus statischen Gründen auf eine Entfernung der barocken Verstärkungen verzichten.

In Teilen der heutigen Fachliteratur wird der Speyerer Dom als Musterbeispiel einer nach denkmalpflegerischen Kriterien abzulehnenden „Rückrestaurierung“ dargestellt, wobei jedoch die Rekonstruktionsmaßnahmen in ihrer Form durch Befunde nahezu gesichert und daher nicht als Beispiel einer freien „Romanisierung“ zu verstehen sind.

1996 begann eine große Restaurierungskampagne am Dom. Bis Juni 2007 wurden 15,1 Millionen Euro zur Erhaltung des Doms aufgewendet. Bereits ein Jahr vorher, 1995, gründete das Speyerer Domkapitel mit Blick auf die anstehende große Domrestaurierung zur finanziellen Unterstützung der Dombauverein Speyer.[21] Das Restaurierungskonzept wurde inzwischen verändert und in eine fortlaufende, abschnittsweise Instandhaltung überführt. Rund eine Million Euro werden jährlich für den Erhalt des Doms aufgewandt. Grundsätzlich finanziert das Domkapitel alle am Dom stattfindenden Maßnahmen. Unterstützt wird es dabei vom Land Rheinland-Pfalz, das sich mit der Übernahme von 40 % der Kosten an den substanzerhaltenden Maßnahmen beteiligt. Kontinuierliche Unterstützung bietet darüber hinaus der Dombauverein, dessen Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und weiteren Einnahmen in den Domerhalt fließen. Maßnahmenbezogene Mittel kommen von der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und der Dr.-Albrecht-und-Hedwig-Würz-Stiftung sowie der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Südliche Weinstraße.[22] Bei besonders umfangreichen Maßnahmen unterstützt auch der Bund die Instandhaltung des Doms. Dombaumeisterin ist seit 2019 Hedwig Drabik,[23][24] als Nachfolgerin von Mario Colletto.

Remove ads

Architektur

Zusammenfassung

Kontext

Technische Daten

- Gesamtlänge: 134 m (444 Fuß)

- Höhe des Mittelschiffs: 33,00 m (111 Fuß)

- Höhe der Seitenschiffe: 14,40 m

- Breite des Mittelschiffs: 13,90 m

- Breite des nördlichen Seitenschiffes: 7,77 m

- Breite des südlichen Seitenschiffes: 7,96 m

- Breite des Langhauses: 37,62 m

- Höhe der Osttürme: 71,20 m

- Höhe der Westtürme: 65,60 m

- Stärke der Mauer zwischen Vorhalle und Langhaus: 6,37 m

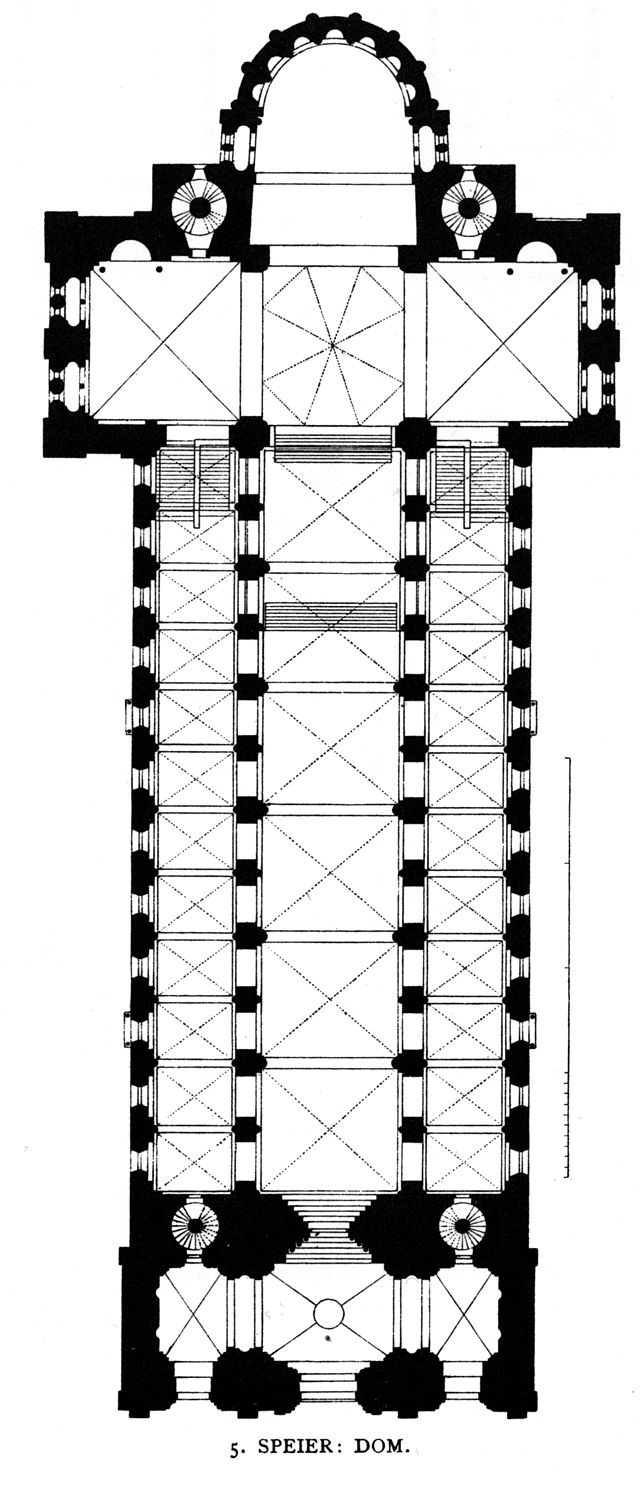

Der Dom zu Speyer nimmt in der romanischen Architektur eine besondere Stellung ein, da er zahlreiche Impulse für die architektonische Entwicklung in ganz Mitteleuropa gab.

Das Äußere des Doms wird durch die Zwerggalerie aufgelockert, die anders als bei den jüngeren Kaiserdomen in Mainz und in Worms um das gesamte Bauwerk führt.

Kirchenschiffe

Das 70 Meter lange Mittelschiff der dreischiffigen Basilika ist von zwei Seitenschiffen flankiert. Es war vermutlich ursprünglich mit einer hölzernen Flachdecke abgeschlossen, während die Seitenschiffe, der Altarraum und die Krypta eingewölbt waren.

Die überdimensionale Nachbildung der Grabkrone Kaiser Konrads II. weist auf die Lage der Kaisergräber hin. Die Grabkrone war aus Kupfer und teilweise vergoldet und wurde am 23. August 1900 bei der Öffnung der Kaisergräber im Grab Konrads II. gefunden. Der Reif wird von einem Kreuz und drei Lilien aus Kupferblech überragt. Grabkronen wurden speziell für die Bestattung eines Herrschers angefertigt.

- Krone und Triumphkreuz

- Nachbildung der Grabkrone

Sie trägt folgende Inschrift:

- PACIS ARATOR ET VRBIS BENEFACTOR

- („Des Friedens Sämann und der Stadt (Rom) Wohltäter“)

Gewölbe

Im Dom zu Speyer sollten, wie im 11. Jahrhundert üblich, zunächst nur die Krypta, die Seitenschiffe und die Turmräume eingewölbt werden. Mit dem von Kaiser Heinrich IV. initiierten aufwändigen Umbau wurden auch Mittelschiff und Querschiffarme eingewölbt. Aufgrund dieser Baugeschichte haben nicht nur Narthex und Krypta, sondern auch der eigentliche Kirchenraum über die Vierungskuppel hinaus mehrere verschiedene Gewölbe:

Die Seitenschiffe haben Kreuzgratgewölbe nach antikem Vorbild. Jedes Joch wird von zwei einander kreuzenden Tonnengewölben gebildet. Die Scheitel der Gewölbekappen sind hier in der Mitte jedes Jochs nicht höher als bei den Gurtbögen, Schildbögen und Arkaden; die Diagonalen haben keine Halbkreis- sondern gedrückte Bogenprofile.

Mittelschiff und Querschiffarme haben hingegen überhöhte Kreuzgratgewölbe mit gebusten Gewölbeschalen und sogenanntem Stich. Auf diese Weise sind nicht nur Schild- und Gurtbögen, sondern auch die Diagonalen halbkreisförmig, natürlich mit größerem Radius als die Kanten der Joche.[25] Um den Gewölbeschub aufzufangen, wurden Vorlagen auf die Wände angebracht. Dies bewirkte erstmals eine Reliefierung der Mittelschiffswand. Die beiden Querhausjoche, je eines pro Querhausarm, haben Bandrippen und gehören damit zu den ältesten Rippengewölben Europas.

Der Chor hat zwischen der Vierung und der Halbkuppel über der Apsis ein Tonnengewölbe, das durch einen Gurtbogen unterteilt ist.

- Seitenschiff mit klassischem Kreuzgratgewölbe

- Mittelschiff mit überhöhtem Kreuzgratgewölbe

- Vierungskuppel zwischen Querhausjochen mit Bandrippen

Vierungsturm

Die Vierungskuppel gehört zur romanischen Bausubstanz des Doms und markiert den Kreuzungspunkt zwischen Lang- und Querhaus. Der Grundriss des Domes hat die Form eines lateinischen Kreuzes, in dessen Mitte der Vierungsturm steht. Dort, wo sich Langhaus und Querhaus kreuzen, ist die Vierung mit dem achteckigen Vierungsturm als Zeichen der Vollendung. Dort befindet sich genau unter der Kuppel der Altar und damit das Herzstück des Doms.

- Bischofssitz

Die Osttürme wurden in den Winkel von Querhaus und Altarraum gestellt und bilden mit dem Vierungsturm eine Dreiturmanlage. Bei der Domrestaurierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Fenster der Barockzeit wieder vermauert und durch Rundfenster ersetzt.

Der Vierungsturm ist in zwei Geschosse unterteilt, wobei das untere Geschoss etwas höher ist. Die barock geschwungene Dachfläche blieb bei der Restaurierung unverändert, da sie zwei Jahrhunderte lang die Ansicht des Domes geprägt hat.

- Auf dem Luftbild von Nordwesten ist die Kreuzform des Doms zu erkennen.

- Blick von den Westtürmen auf die Vierungskuppel und die Osttürme

- Nachtansicht von Osten

- Blick in die Vierungskuppel von innen

Apsis

Die halbkreisförmige Chorapsis schließt den Kirchenraum am östlichen Ende ab. Sie ist der Ort, an dem der Bischof mit dem Domkapitel das Stundengebet verrichtet.

- Chor

- Chorgestühl

Das „Triumphkreuz“ von Otto Hupp im neuromanischen Stil zeigt den erhöhten Christus. Es steht für Christi Sieg über den Tod. „Das Kreuz ist ein Kruzifix, das heißt: An ihm hängt der gekreuzigte Jesus Christus, doch nicht als der gemarterte, qualvoll Gestorbene, sondern als der bereits Auferstandene und Verherrlichte.“[26] Die beiden griechischen Buchstaben, die vom Querbalken des „Triumphkreuzes“ herabhängen, sind das Alpha und das Omega, der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets; sie stehen für Anfang und Ende.

- Sonnenloch in der Chorapsis

- Sonnenloch

An den Tagen der Sonnenwende, am 21. März und am 21. September fällt das Licht der aufgehenden Sonne durch das kleine runde Fenster in der Apsis bis hin zum Hauptportal im Westen:

„Am Mittwoch, 20. März [2024], am Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche, lädt das Domkapitel Speyer zu einer Andacht in den Dom ein. Anlass ist ein besonderes Lichtphänomen, das an diesem Tag im Dom zu beobachten ist. Bei gutem Wetter scheint die Sonne durch das runde Fenster der Apsis bis zum in 110 Meter entfernten romanischen Hauptportal.“[27]

Diese beiden Tage hatten eine große Bedeutung, um das Jahr kalendarisch zu strukturieren. Kirchenbauten des Mittelalters waren meist zur aufgehenden Sonne hin ausgerichtet, da Christus als „Licht der Welt“ und der Sonnenaufgang als Symbol der Auferstehung galt.

An der Außenseite der Chor-Apsis findet sich eine der wenigen figürlichen Darstellungen mit Menschen an der Außenseite des Doms. Dieses Relief fällt aus dem Rahmen, da zum Zeitpunkt des Erweiterungsbaus derartige Reliefs unüblich waren. Gezeigt werden zwei Männer, die jeweils einen Löwenkopf in ihren Händen halten. Auf den Körpern der Löwen sitzt jeweils ein Mann. Beide Männer halten eine Hand in den Schlund einer Schlange. Die Schlangenkörper wiederum sind oben miteinander verschlungen.

- Mann mit Löwenkopf

- Hand im Schlangenmaul

Die Bedeutung des Reliefs ist unklar, da es keinen Quellen darüber gibt. Eine Vermutung ist, dass Heinrichs IV. Wunsch auf die Einheit der Christenheit. Die andere Deutung vermutet eine Darstellung des messianischen Reich Gottes.[28]

Der alttestamentliche Prophet Jesaja beschreibt ein kommendes absolutes Friedensreich, in dem der sogenannte messianische Tierfrieden herrscht. So wie in dieser Vision die Tiere zusammenleben, werden auch die Menschen bzw. alle Geschöpfe in der Endzeit zusammenleben:

- Jes 11, 6-8: Die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und der Pardel bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden an der Weide gehen, daß ihre Jungen beieinander liegen; und Löwen werden Stroh essen wie die Ochsen. Und ein Säugling wird seine Lust haben am Loch der Otter und ein Entwöhnter wird seine Hand stecken in die Höhle des Basilisken.

Afra-Kapelle

Heinrich V. wurde am Tag der heiligen Afra von Augsburg, einer frühchristlichen Märtyrerin, geboren, weshalb man eine Kapelle des Domes dieser Heiligen widmete. Sie ist an die äußere Nordwand des Langhauses angebaut und sowohl vom Dom als auch von außen zugänglich.

- Blick zum Altar

- Rundfenster

Afras Gedenktag war auch der Sterbetag des Kaisers Heinrich IV., dessen Sarg wegen des über ihn verhängten Kirchenbannes fast fünf Jahre lang in dieser damals noch ungeweihten Kapelle abgestellt wurde. Erst nach der postumen Aufhebung des Banns durch Papst Paschalis II. setzte man Heinrich IV. am 7. August 1111, seinem fünften Todestag, neben seinem Vater Heinrich III. in der Familiengrablege der Salier im Dom bei.

In die innere Nordwand (Westecke) der Kapelle ist seit 1820 der aus dem zerstörten Domkreuzgang dorthin übertragene Epitaph des Ingolstadter Rechtsprofessors und Richters am Reichskammergericht Speyer, Caspar Schober eingelassen. Es handelt sich um eine sehr feine Renaissance-Arbeit, die dem Eichstätter Bildhauer Loy Hering zugeschrieben wird und eine Auferstehungsszene von Martin Schongauer zeigt.

Die Afra-Kapelle dient heute als Sakramentskapelle des Domes und in ihr werden die meisten Pfarrgottesdienste abgehalten. Die ursprüngliche Kapelle war um ein Gewölbejoch kürzer. Dieses Joch stammt aus dem sogenannten „kleinen Paradies“, das beim Dombrand zerstört und nicht wiederaufgebaut wurde. Es wurde an die Afra-Kapelle angehängt.

Codex Argenteus

Bei der Sanierung im Jahr 1970 entdeckte der Domvikar Franz Haffner unter Bodenplatten einen Zettel, der dem Bischof Erasmus zugewiesen werden konnte. Ein Pergament war um ein rundes Holzstück gewickelt, wiederum umhüllt von zwei Büttenpapierblättern mit einem Wasserzeichen, datiert auf das 16. Jahrhundert.

Das so genannte „Haffner-Blatt“ war eine verschwundene Seite aus dem Codex Argenteus. Der Kodex bestand ursprünglich aus 336 Seiten, von denen allerdings nur 187 Seiten erhalten sind. Was mit den restlichen 149 Blättern geschah, war lange ungewiss. Der in Uppsala aufbewahrte Kodex endet mit dem 16. Kapitel des Markusevangeliums, bricht aber unvermittelt mit den Worten „Afaruh pan pata“ ab. Exakt an dieser Stelle setzt das in der Afrakapelle gefundene Fragment ein. Außerdem stimmen sogar die Wurmlöcher bei beiden Dokumenten überein.

Den Codex Argenteus brachte der Heilige Liudger im 8. Jahrhundert von einer Italienreise in das von ihm gegründete Kloster Werden an der Ruhr. Dort wurden vermutlich 149 der insgesamt 336 Blätter aus dem Kodex entnommen. Der restliche Kodex wurde an Kaiser Rudolf II. abgetreten. Der brachte ihn auf seine Burg in Prag. Im Dreißigjährigen Krieg erbeuteten die Schweden die Schrift nach Uppsala. Haffner ist überzeugt, dass das Blatt im 16. Jahrhundert in den Besitz von Albrecht von Brandenburg, dem Erzbischofs von Magdeburg kam. Dieser besaß die Erasmus-Reliquien und vermachte seine Reliquiensammlung als späterer Erzbischof von Mainz 1540 dem Mainzer Dom. Nachdem der Domschatz 1792 nach Aschaffenburg gebracht worden war, gelangte ein Teil zwischen 1822 und 1825 zum Bistum Speyer.[29]

Doppelkapelle

An der Südseite des Doms befindet sich die 1050 begonnene Doppelkapelle. Sie wirkt von außen wie eine neoromanische Zutat. Ursprünglich war sie von Kreuzgang und Stiftsgebäuden umgeben und erhielt erst nach deren Abbruch eigene Außenwände.

Die beiden übereinander liegenden Kapellen sind durch eine achteckige Mittelöffnung miteinander verbunden. Ihr ursprünglicher Zustand wurde 1961 weitgehend wiederhergestellt.

Unterkapelle

Die Unterkapelle ist den Heiligen St. Emmeram und St. Martin gewidmet und wird als Taufkapelle genutzt.

In der Taufkapelle wurde 1990 eine Edith-Stein-Gedenkstätte eingerichtet. Für sie schuf der Bildhauer Klaus Ringwald eine Bronzebüste Edith Steins sowie eine Tafel mit den Stationen ihres Lebens. Edith Stein wurde als Jüdin geboren, bezeichnete sich später als Atheistin, konvertierte dann zum Katholizismus und trat schließlich in den Orden der Karmelitinnen ein. Sie starb schließlich in Auschwitz. Ihr Leben wird deshalb mit folgenden Worten zusammengefasst: Jüdin, Atheistin, Philosophin, Christin, Karmelitin, Märtyrerin.

Auf der Gedenktafel steht weiterhin ein Zitat von ihr: "Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht."

- Mittelöffnung

- Büste von Edith Stein

- Jüdin, Atheistin, Christin, Karmelitin, Märtyrin

Oberkapelle

Die dem Patronat der heiligen Katharina von Alexandrien anvertraute Oberkapelle erinnert an den Geburtstag einer Tochter Heinrichs III. am 25. November, dem Gedenktag der heiligen Katharina, einer der Vierzehn Nothelfer. In der christlichen Legende ist die heilige Katharina eine junge intelligente Schönheit, die der Jungfräulichkeit geweiht ist. Wie die heilige Afra soll sie eine Königstochter aus Zypern gewesen sein, die um das Jahr 300 im ägyptischen Alexandria lebte. Sie soll von einem Einsiedler zum Christentum bekehrt worden sein.

Die Oberkapelle dient der Ausstellung von Reliquien, unter anderem des heiligen Pirminius und des seligen Paul Josef Nardini. Überdies hat man dorthin das Herzgrab und den sehr qualitativen Herzepitaph des Bischofs Johann Hugo von Orsbeck (1634–1711) versetzt.

In der Oberkapelle befinden sich unter anderem die Häupter des Hl. Papstes Stephan I. und des Hl. Anastasius des Persers, die Kaiser Heinrich III. aus Rom mitbrachte.[30]

Der Reliquienschrein für Paul Josef Nardini wurde vom Würzburger Gold- und Silberschmied Michael Amberg geschaffen und von Bischof Anton Schlembach gestiftet. Das Behältnis aus vergoldetem Kupfer enthält einen Oberschenkelknochen Nardinis. Die Reliquie liegt auf himmelblauer Seide, eingerahmt von Drahtblumen und Blütensternen aus Korallen, Perlen, Aquamarinen, Opalen, Lapis und Goldkugeln, die den Paradiesgarten symbolisieren. Auf einem Pergamentstreifen ist zu lesen: "Seliger Paul Josef, bitt für uns an Gottes Thron!"

An einer Innenwand der Kapelle befindet sich eine Gedenktafel für Edith Stein sowie ein Reliquie von ihrem Gewand. Der Stern verweist auf ihre jüdische Herkunft, das aus Kristallen, Perlen und Kantillen gestickte Kreuz im Innern auf ihre Hinwendung zum Christentum. Die Mitte bildet das Gewandstück, das Edith Stein am 15. April 1934 bei ihrem Eintritt in das Karmelitinnenkloster Köln trug.

Krypta

Die Krypta ist der älteste Teil des Doms. Sie wurde vermutlich im Jahr 1041 geweiht und blieb seither nahezu unverändert. Sie befindet sich unter dem Querhaus und dem Chor des Domes und ist mit einer überbauten Fläche von 850 m² sowie einer Höhe von 7 m die größte romanische Säulenhalle Europas. Jeweils ein Raum der Krypta liegt unter Chor, Vierung, Nord- und Südquerhaus, voneinander durch Scheidbögen und Pfeiler getrennt.

Die einzelnen Joche werden durch Gurtbögen voneinander getrennt. Dies schuf, vom Raumquadrat der Vierung ausgehend, die Voraussetzung für die Entwicklung der „gebundenen Form“ bei den romanischen Grundrissen. Diese Art der Wölbung wurde um 1040 bei der Einwölbung der Seitenschiffe übernommen.[31]

Die 42 Kreuzgratgewölbe ruhen auf Säulen mit einfachen Würfelkapitellen. Die abwechselnd gemauerten gelben und roten Sandsteinquader der Haardt und des Odenwaldes sind typisch für die Zeit der Salier und der Staufer.

Vor dem Hauptaltar der Krypta steht ein Taufbecken, das um 1100 gefertigt wurde. Dieses Taufbecken hatte den Namen „rauschender Kelch“ getragen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass das Taufbecken in der Mitte ein Loch hat. Dadurch bestand womöglich eine Verbindung zum Rhein.

Der Maler Johann Martin Bernatz zeigt die schwach erleuchtete Domkrypta mit der hell erleuchteten Grabplatte Rudolfs von Habsburg. Von rechts oben kommen drei Ministranten mit Kreuz und Weihrauchgefäßen vom Kirchenschiff in die Krypta. Ihnen folgt der Bischof mit Gefolge.

Der Zugang zur Krypta erfolgte ursprünglich über im Mittelschiff befindliche Treppen, die sich rechts und links der Grablege befanden und in eine Vorkrypta mündeten. Als sich die Grablege als zu klein erwies, wurden die Zugänge der Krypta in die Seitenschiffe verlegt und die Vorkrypta verfüllt.

- Grundriss der Krypta

- Blick in die Krypta

Grablege

Die Grablege befindet sich am östlichen Ende des Mittelschiffs vor dem Lettner mit dem Kreuzaltar. Erstmals genutzt wurde sie im Jahre 1039, um den Gründer des Domes Kaiser Konrad II. beizusetzen. Da der Dom damals noch eine Großbaustelle war, wurde Kaiser Konrad II. in einem mit Eisenbändern versehenen Steinsarkophag zwischen den Treppen zur noch unfertigen Vorkrypta beigesetzt. Die Eisenbänder sollten verhindern, dass der Sarkophag geplündert wurde.

Bereits wenige Jahre später erwies sich die Grablege jedoch als zu klein, sodass man die rechts und links von ihr befindlichen Eingänge für die Krypta in die Seitenschiffe verlegte und die unmittelbar östlich angrenzende Vorkrypta verfüllte. Nach dem Tod des letzten salischen Kaisers Heinrich V. wurde die Gruft ein letztes Mal erweitert. Um sie zu erweitern, wurde ihr Boden um einige Meter erhöht, so dass Heinrich V. über seinen Vorfahren bestattet wurde. Nach Heinrich V. wurden in der Grablege noch Friedrich Barbarossas zweite Frau Beatrix von Burgund mit ihrer Tochter Agnes, Philipp von Schwaben, Rudolf von Habsburg, Adolf von Nassau und Albrecht von Österreich bestattet.

Infolge des Pfälzischen Erbfolgekriegs wurden die dicht unter dem Boden liegenden Gräber von französischen Truppen geplündert und verwüstet und die Grabmäler zerstört. Infolge dieser Verwüstung geriet die genaue Lage der Gräber in Vergessenheit.

Im 19. Jahrhundert gab es verschiedene Überlegungen zu den Kaisergräbern, als der Dom nach der Ausmalung unter Johann von Schraudolph und der Errichtung des Westbaus als „Nationaldenkmal“ betrachtet wurde. Ein namentlich nicht bekannter Autor schrieb um das Jahr 1900:

„Der Ruhm des Speyerer Domes, eines der mächtigsten frühmittelalterlichen Baudenkmale in Deutschland, war von jeher, dass er die Gräber Deutscher Kaiser barg. Wer den Dom betrat und diese von der Geschichte geheiligten Ruhestätten wohl der hervorragendsten Herrscher, welche den deutschen Kaiserthron geziert hatten, besuchen wollte, musste sich im gewissen Sinne enttäuscht fühlen. Denn im so genannten Königschor vor dem Hochaltar konnte nur der Boden, unter dem die Kaiser ruhen sollten, gezeigt werden, von den originalen Gräbern, Sarcophagen oder Grabstellen war nichts mehr zu sehen.“[32]

Ebenso klagte Gymnasialprofessor Johann Praun im Jahr 1899:

Diese Überlegungen bildeten den Auslöser für Grabung, Öffnung und Untersuchung der Gräber, die schließlich im Jahr 1900 erfolgte. Bei diesen Grabungen, die auch fotografisch dokumentiert wurden, stellte man fest, dass die Saliergräber bis auf das Grab Heinrichs V. durch ihre Lage unter den anderen Gräbern vor Plünderungen geschützt und so vollständig erhalten waren. Die Grabungen ergaben auch, dass die plündernden französischen Truppen den Dom wohl überstürzt verließen, da man in der Umgebung der Gräber verschiedene Grabwerkzeuge fand. Nach der Bergung der Grabbeigaben und der Sicherung der Textilfunde erfolgte nach dem Ende der Grabungen eine provisorische Bestattung der sterblichen Überreste, während die Funde zunächst nach München und später in die „Domschatzkammer“ des Historischen Museums der Pfalz gebracht wurden. 1902 fand die endgültige Bestattung in der neu erbauten Gruft statt, deren Zugang sich in der Krypta befindet.

- Kaiser (geschlossene Krone)

- König (offene Krone)

- Vermutliches Bischofsgrab

Es befinden sich dort heute neben den Gräbern von fünf Bischöfen und einem Sarkophag mit weiteren im Jahr 1900 gefundenen Gebeinen, die nicht mehr zugeordnet werden konnten, die Gräber von:

- Konrad II. († 1039)

- Gisela von Schwaben († 1043), Kaiserin, Gemahlin von Konrad II.

- Heinrich III. († 1056), Sohn Konrads II.

- Heinrich IV. († 1106), Sohn Heinrichs III.,

- Bertha von Savoyen († 1087), Kaiserin, Gemahlin Kaiser Heinrich IV.

- Heinrich V. († 1125), Sohn Heinrichs IV.

- Beatrix von Burgund († 1184), zweite Gemahlin Friedrichs Barbarossa, und ihre Tochter Agnes († 1184)

- Philipp von Schwaben († 1208), Sohn Friedrich Barbarossas

- Rudolf von Habsburg († 1291)

- Adolf von Nassau († 1298)

- Albrecht von Österreich († 1308), Sohn Rudolfs von Habsburg

Am Dom existierte seit dem Mittelalter das Institut der Speyerer Stuhlbruderschaft, eine Gemeinschaft von Laien, die täglich für die hier bestatteten Herrscher betete.[34]

Rudolf von Habsburg

Die Gruft schließt als eine Art Vorraum auch die ehemalige Vorkrypta mit ein. Dort ist auch die Grabplatte Rudolfs von Habsburg aufgestellt, die als das erste bekannte und überlieferte lebensechte Porträt einer Person des Mittelalters gilt. Rudolf steht in langem Gewand auf einem Löwen, dem Wappentier der Habsburger. Er trägt eine Plattenkrone und hält Zepter und Reichsapfel in den Händen.

- Sein eingefallenes Gesicht wirkt ernst.

„Merkmale sind die von tiefen Falten durchzogene Stirn, die steil von der Nasenwurzel aufsteigenden Augenbrauen, die Adlernase, die hohe Oberlippe und die tiefliegenden Augen mit schmalen Lidern bei stark hervortretenden Wangenknochen. […] Rudolf ist als pessimistischer König gesehen, der von den Erfahrungen des Alterns und von Enttäuschungen geprägt ist. Hoheit und Noblesse strahlt die Grabplatte aus.“[35]

- Löwe unter den Füßen Rudolfs

- Epitaph für Rudolf von Habsburg

Die Sandsteinplatte wurde 1811 in den Ruinen des Johanniterhofs gefunden und 1856 in den Dom gebracht.

Die lateinische Umschrift lautet:

- RUDOLFUS DE HABSBURG ROMANORUM REX ANNO REGNI SVI XVIII ANNO DOMINI MENSE IVLIO IN DIE DIVISIO(NIS) AP(OSTO)LORUM

- (Rudolf von Habsburg, König der Römer [gestorben] im 18. Jahre seiner Regierung, im Jahre des Herrn 1291, im Monat Juli, am Tag der Aussendung der Apostel).

Vorhalle

Über dem Eingangsportal entstand nach der Fertigstellung der Ausmalung im Dominnern durch den Künstler Johann Baptist Schraudolph ein Votivbild. Schraudolph bedankt sich damit bei der Muttergottes, dass die Ausmalung unfallfrei gelang. Zugleich hat er sich selbst auf dem Gemälde dargestellt. Neben ihm kniet sein Namenspatron Johannes der Täufer. Links sind Bernhard von Clairvaux und Stephanus abgebildet. Beide sind Schutzpatrone des Doms.

Das Wandbild ist in einer Mischtechnik aus Fresko und Seccomalerei mit einem in Öltechnik vergoldeten Hintergrund ausgeführt. Es ist das einzige erhaltene Wandbild mit einem Goldhintergrund.

In der Vorhalle steht auf einem hellen Granitsockel ein großes Kenotaph für Rudolf von Habsburg, das vom Bildhauer Ludwig Schwanthaler 1843 aus weißem Marmor geschaffen wurde. Der Dom ist eng mit der Geschichte der Habsburger verbunden, denn dort sind die ersten Könige aus dem Haus Habsburg, Rudolf I. und Albrecht I., beigesetzt.

Direkt gegenüber steht ein Kenotaph für Adolf von Nassau, das im Jahr 1824 von seinem Nachkommen Herzog Wilhelm von Nassau gestiftet wurde. Es zeigt König Adolf in Rüstung, kniend im Gebet versunken.

Das Kenotaph für Adolf von Nassau, der ebenfalls in der Krypta bestattet ist, wurde 1824 von Leo von Klenze entworfen und vom Bildhauer Landolin Ohmacht in poliertem Kalkstein mit Marmorierung ausgeführt. Ursprünglich war das Kenotaph poliert und tiefschwarz. Durch die Luftverschmutzung im 20. Jahrhundert vergraute es aber, was nicht mehr rückgängig zu machen ist.

- Frontalansicht des Doms von Westen

In acht Wandnischen, jeweils 3 Meter hoch, befinden sich Standbilder der im Dom beigesetzten Könige und Kaiser.

Ebenfalls in der Vorhalle sind drei halbkreisförmige Lunettenreliefs zu entdecken, die Szenen aus Rudolfs Leben zeigen und 1858 vom Bildhauer Vincenz Pilz gestaltet wurden.

Auf dem dritten Relief wird auf die Sage verwiesen, wie Rudolf von Habsburg einem Priester sein Pferd überlässt und durch den angeschwollenen Ibach führt, damit dieser einen Kranken besuchen kann.

Diese Geschichte erzählt Friedrich Schiller in seiner Ballade „Der Graf von Habsburg“. Hier die neunte Strophe:

Da setzt ihn der Graf auf sein ritterlich Pferd

Und reicht ihm die prächtigen Zäume,

Daß er labe den Kranken, der sein begehrt,

Und die heilige Pflicht nicht versäume.

Und er selber auf seines Knappen Tier

Vergnüget noch weiter des Jagens Begier,

Der andre die Reise vollführet,

Und am nächsten Morgen, mit dankendem Blick,

Da bringt er dem Grafen sein Roß zurück,

Bescheiden am Zügel geführet.

Kaisersaal

Der Kaisersaal befindet sich im Westbau des Domes in etwa 15 Metern Höhe direkt über der nach den dort befindlichen Skulpturen Kaiserhalle[37] genannten Vorhalle. Er entstand mit der Errichtung des neuromanischen Westwerks nach den Plänen von Heinrich Hübsch, welches das als unpassend empfundene barocke Neumann’sche Westwerk ersetzte.

Prägnantes Merkmal des Kaisersaals ist die große Rosette, die sich unmittelbar über dem Haupteingang zur Vorhalle befindet. Unter ihr ist im Saalinneren die überdimensionale Marmorkopie des alten, verbrannten Gnadenbildes der Patrona Spirensis (lateinisch: Patronin Speyers) aufgestellt, welche der Bildhauer Joachim Günther 1777 für das damalige barocke Westwerk der Kathedrale schuf.[38]

Eine gotische Madonna wurde als wundertätiges Gnadenbild verehrt und zog über Jahrhunderte hinweg Pilger nach Speyer. Die Statue überstand den Dombrand des Jahres 1689. Doch im Januar 1794, wurde sie mit dem ganzen Inventar des Domes von französischen Revolutionstruppen verbrannt und die Wallfahrt erlosch. Eine Nachbildung war die 1777 von Joachim Günther geschaffene Madonna, die seit 1856 im Kaisersaal steht.

- Kaisersaal von Norden

- Patrona Spirensis

- Madonna vor der Rosette

- Außenansicht

Lange Zeit war der Kaisersaal für die Öffentlichkeit unzugänglich. Seit 2012 sind dort die restaurierten Schraudolph-Fresken ausgestellt, die bei der großen Domrestaurierung der 1950er Jahre abgenommen, auf Hanfgewebe montiert und danach aufgerollt im Kaisersaal eingelagert worden waren.

Herausragendes Bildwerk des Kaisersaals ist die Marienkrönung, ein Fresko, das sich ursprünglich in der Apsis-Kalotte des Doms befand, weshalb dafür ein besonderes Gestell gebaut werden musste.[39]

Zusätzlich wurde eine Aussichtsplattform im Südwestturm eingerichtet,[40] die sich auf etwa 55,5 Metern Höhe innerhalb der obersten Fensteröffnungen unter der Turmspitze befindet. Zu diesem Zweck wurde der Kaisersaal renoviert und die Treppenaufgänge durch die Türme erneuert. Schließlich wurden der Kaisersaal und die Aussichtsplattform am 28. Oktober 2012 im Beisein von Kurt Beck, dem Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, eröffnet.[20]

Zwerggalerie

Der Dom wird von einer Zwerggalerie umschlossen. Sie wird nach außen durch eine Säulengalerie markiert. Die Zwerggalerie hat eine Höhe von 2,90 Metern. Ihre Breite ist nicht überall gleich, da sie abhängig von der Breite der jeweiligen Außenmauern ist.

- Querschnitt

- Zwerggalerie

Dieser begehbare Säulengang ist ein Zierelement der romanischen Baukunst, das die massiven Außenwände auflockern und den Bau weniger wuchtig erscheinen lassen soll. Als Kaiser Heinrich IV. den Dom teilweise einreißen und größer ausbauen ließ, war dies ein neuartiges architektonisches Element. Der Säulengang ist die früheste Zwerggalerie mittelalterlicher Architektur, und gleichzeitig die einzige Galerie, die einen ganzen Baukörper umläuft.

2013 musste die Zwerggalerie renoviert werden, für die Arbeiter wurde eigens eine Verseilungsanlage installiert, an der sich seit 2015 Besucher in einer Führung entlanghangeln können.

Dächer

Bei der Zerstörung im Jahr 1689 brannten die Dächer ab. Die Dächer wurden danach wegen der Schieferdeckung anstelle des Bleis steiler. Die Sakristei ist das einzige gotische Bauwerk am romanischen Dom. Mit Ausnahme der Sakristei, die aus Stilgründen ihre Schieferbedachung behielt, wurden bei der Umgestaltung des Domes alle neuen Dächer statt in Schiefer in Kupfer ausgeführt. Die Haupttragteile der Dachkonstruktion sind aus Fichten- bzw. Tannenholz ausgeführt. Die gesamte Dachfläche entspricht in etwa der Größe eines Fußballfeldes.

- Sakristei (unten)

- Blick über das Mittelschiff nach Osten

In den Jahren 1962 und 1963 erfolgte eine Absenkung der Dächer um etwa 3,30 Meter auf das Niveau, welches die Dächer wahrscheinlich im Mittelalter hatten. Dadurch kam die Ostkuppel, die bisher bis zum Laufgang vom Dach verdeckt war, wieder stärker zum Vorschein.

Remove ads

Portale

Zusammenfassung

Kontext

Bei der Restaurierung zwischen 1957 und 1972 wurde das Bodenniveau des Doms wieder auf die ursprüngliche Höhe abgesenkt. Dadurch waren alle Türen zu kurz. So mussten die hölzernen teilweise morschen Portale erneuert werden. Gleichzeitig wurden die fünf Seitenportale ebenfalls restauriert.

Hauptportal

Das aktuelle Hauptportal ist 8,14 Meter hoch und 3,50 Meter breit. Es ist das Hauptwerk des Bildhauers Toni Schneider-Manzell und wurde 1965 in Auftrag gegeben. Die feierliche Einweihung erfolgte im Jahr 1971. Schneider-Manzell orientierte sich dabei am romanischen Stil.

Das Portal besteht aus zwei Türen. Innen- und Außentür sind gegeneinander montiert.

Außenseite

Auf der Außenseite wird in 25 Hochreliefs die biblische Heilsgeschichte dargestellt: Von der Schöpfung bis zur Auferstehung Christi. Die Felder sind einzeln gegossen und dann zusammengeschweißt.[41]

Im Tympanon ist Jesus als der Gute Hirte dagestellt. Darunter steht der lateinische Spruch "Ut unum sint." (Dass sie eins seien.) Johannes 10,9ff, Offenbarung 19,9. Damit wird Bezug genommen auf die Einheitsbestrebungen der Kirche im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass bei der Schaffung des Portals gerade aktuell war.

- Christi Nachtgespräch mit Nikodemus (Der Pharisäer Nikodemus kam heimlich zu Jesus und lässt sich den Glauben erklären.)

- Emmaus (Zwei Jünger aus dem Ort Emmaus trafen auf dem Weg von Jerusalem den auferstandenen Jesus und erkennen ihn zunächst nicht.)

- Simon Petrus, liebst du mich? (Dreimal fragt Jesus Petrus: „Liebst du mich?“ Dreimal bestätigt Petrus seine Liebe.)

- Ungläubiger Thomas (Apostel Thomas zweifelte an der Auferstehung Jesu, bis er nah seine Wundmale berühren konnte.)

- Christus gebietet den Elementen (Beim Sturm auf dem See Genezareth ging Jesus über das Wasser und stillte einen Sturm.)

- Kreuzestod (Der Tod Jesu wird von Christen als Sühneopfer für die Sünden der Menschheit gesehen.)

- Auferstehung (Die Auferstehung Christi ist ein zentraler Glaubensinhalt des Christentums.)

- Petri Reue (Petrus bezeichnet verleugnete Jesus nach seiner Verurteilung drei Mal.)

- Huldigung der Weisen (Dem Jesuskind wurde von den Heiligen Drei Königen mit Geschenken gehuldigt.)

- Bergpredigt (Die Bergpredigt enthält grundlegende Anweisungen für ein Leben nach Gottes Willen.)

- Verrat des Judas (Judas ist der Verräter, der Jesus für ein paar Silberlinge auslieferte.)

- Verkündigung des Herrn (Ein Engel erscheint der jungen Maria und verkündet, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird.)

- Versuchung Christi (Jesus fastet in der Wüste und widersteht dabei den Versuchungen des Teufels.)

- Christus und die Samariterin (Jesus spricht mit einer Samariterin, obwohl Juden die Samariter verachteten.)

- Abraham hört die Verheißung (Abraham macht sich auf den Weg, um sein verheißenes Land zu suchen.)

- Jakob ringt mit Gott (Jakob kämpft um Gottes Segen.)

- Mose mit den Gesetzestafeln (Als Mose vom Berg Sinai herunterstieg, hatte er die beiden Tafeln der Zehn Gebote in der Hand.)

- Turmbau zu Babel (Die Menschen wollten einen Turm bauen, der bis zum Himmel reichen sollte. Gott sah dies als Anmaßung und verwirrte ihre Sprache.)

- Arche Noahs (Die Arche ist das Schiff, das Noah baute, um seine Familie und viele Tierarten vor der Sintflut zu retten.)

- Noah pflanzt den Weinstock (Nach der Sintflut war ein Neubeginn nötig. Symbol dafür ist hier der Rebstock.)

- Brudermord (Die Geschichte von Kain und Abel thematisiert Eifersucht, Neid und Zorn.)

- Im Anfang war das Wort. (Der erste Satz des Johannesevangeliums - dargestellt ist hier das Ur-Chaos.)

- Der Geist über den Wassern (Zustand der Erde vor der Erschaffung des Lichts, als die Erde noch "wüst und leer" war)

- Gott schuf den Menschen (Gott erschuf den Menschen als sein Ebenbild.)

- Sündenfall (Adam und Eva werden von der Schlange verführt, die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen.)

- Moses mit den Zehn Geboten

Innenseite

Auf der Innenseite werden in Flachreliefs die sieben Sakramente dargestellt. Um die Symbole der Sakramente gruppieren sich auf die einzelnen Sakramente besonders bezogene Menschen, die beim Dombau und in der Zeit des Dombaus eine herausragende Rolle spielten.

Das Tympanon zeigt Maria an Pfingsten mit den Aposteln und verweist damit auf das Sakrament der Firmung.[42]

- Tympanon

- Kaiser Rudolfs Ritt zum Grabe

- Mystikerin Hildegard von Bingen

- Kaiser Friedrich Barbarossa und Beatrix von Burgund

- Erzherzog Albrecht von Österreich

- König Philipp von Schwaben

- Papst Nikolaus II. verkündet das Papstwahldekret

- Papst Leo IX. in normannischer Gefangenschaft

- Papst Viktor II. am Sterbebett Heinrichs III.

- Papst Urban II. auf der Tiberinsel

- Kaiser Heinrich III. und Agnes von Poitou

- Sakrament der Ehe

- Sakrament der Eucharistie

- Scholastiker Anselm von Canterbury

- Papst Gregor VII.

- Sakrament der Priesterweihe

- Sakrament der Krankensalbung

- Kaiser Rudolf I. von Habsburg

- Kaiser Heinrich IV. in Canossa

- Sakrament der Buße

- Sakrament der Taufe

- Erzengel Michael

- Abt Hugo von Cluny

- Abt Bruno von Köln

- Erzbischof Norbert von Xanten

- Abt Bernhard von Clairvaux

- Bischof Otto von Bamberg

- Kaiser Konrad II. beginnt den Dombau

- Bischof Benno II. von Osnabrück

- Mönch Hermann der Lahme

Seitenportale

Die ursprünglichen Portale des Speyerer Doms sind nicht mehr erhalten. Die heutigen Bronze-Portale wurden zwischen 1962 und 1971 montiert.

Stephanus-Portal

Das Südwest-Portal, gestaltet von Toni Schneider-Manzell, ist dem Papst Stephanus I. geweiht, dem zweiten Patron des Doms. Im oberen Bogenfeld ist das Haupt des Papstes abgebildet, das im Dom aufbewahrt wird. In der Höhe des Türdrückers befinden sich ein Delfin und eine Eidechse.

Der Delfin ist ein Hinweis auf Christus, da er als Retter in der Not gilt. Ebenso verweist er als Begleiter eines Schiffes auf das Lebensschiff des Christen. Die Eidechse ist wegen ihrer Neigung zum Sonnenlicht mit der Sonne und der Auferstehungssymbolik verbunden.

- Stephanus-Portal

- Papst Stephanus

- Delfin

- Eidechse

Auf dem linken Türflügel ist lateinisch zu lesen:

- QUI EST CAPUT ECCLESIAE CHRISTO DOMINO CAPITA NOSTRA HUMILIEMUS LEVEMUSQUE STEPHANI PAPAE CAPUT FIDELITER VENERANTES UT ECCLESIAM PER HANC PORT AM PIE INTRANTES CONSORTES CORPORIS CHRISTI INVENIAMUR

- (Beugen wir das Haupt vor Christus, dem Haupt der Kirche, und richten wir uns auf, das Haupt des Papstes Stephanus gläubig zu verehren, damit wir, die wir die Kirche durch diese Tür gottesfürchtig betreten, Anteil erlangen am Leibe Christi.)[43]

Dieses Portal wurde 1962, bevor der Fußboden des Doms tiefergelegt wurde, eingesetzt und musste daher später nach oben verlängert werden.

Otto-Portal

Das Südost-Portal, gestaltet von Karl Heinrich Emanuel, ist dem Bischof Otto von Bamberg geweiht, der sich um die Ausführung der Planung kümmerte.

- Otto-Portal

- Otto-Portal

- Inschrift

Die Inschrift lautet:

- OTTO, CUI REGIO CHRISTUM POMERANCIA DEBET, TEMPLUM COMPLEVIT SCULPTILE GRANDE ID OPUS. TOTIUS ORBIS FANORUM MARIANA CORONA HAEC AEDES FACTA EST SAECULA CONDECORANS

- (Otto, dem Pommern das Christentum verdankt, vollendete diesen Dom als großartiges Bauwerk. Dieser Marientempel wurde zur Krone aller Kirchen der Erde, ein Schmuckstück für Jahrhunderte.)[44]

Bernhardus-Portal

Das Bernhardus-Portal von Max Faller erinnert an Bernhard von Clairvaux, der 1146 im Dom zum Zweiten Kreuzzug aufrief und ebenfalls ein Patron des Doms ist. Bernhard entfachte eine große Begeisterung und gewann auch den Stauferkönig Konrad III. für den Kreuzzug. Im Tympanon ist Bernhard auf den Knien vor der Gottesmutter dargestellt.

- Bernhardus-Portal

- Bernhardus-Portal

- Inschrift

Im Türflügel sind die Worte aus dem Salve Regina eingeprägt, die auch im Inneren des Doms zu sehen sind:

- O CLEMENS, O PIA, O DULCIS VIRGO MARIA

- (O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria!)

Dieses Portal wurde 1962, bevor der Fußboden des Doms tiefergelegt wurde, eingesetzt und musste daher später nach oben verlängert werden.

Benno-Portal

Die Reliefs von Karl Nuding erinnern an den Bischof Benno II. von Osnabrück. Er ist als Bischof dargestellt, der seinen Krummstab fest in der Hand hält. Im Tympanon ist er als Lehrer der Domschule zu sehen. Er war auch ein enger Berater Heinrichs IV. und ein anerkannter Baumeister, der zum Beispiel für die nötigen Stützkonstruktionen sorgte.

- Reginbaldus- und Benno-Portal

- Benno-Portal

- Benno als Lehrer

- Inschrift

Die Inschrift lautet:

- ANTISTES TEMPLUM BENNO FIRMAVIT ET AUXIT HENRICI FAMULUS CAESARIS ATQUE DEI CUNCTIPOTENTI QUI STRUXIT DELUBRA CUJUSQUE OSNABURGENSE PEDUM FIRMA MANUS TENUIT

- (Bischof Benno befestigte und erweiterte diesen Dom, der getreue Diener des Kaisers Heinrich und Gottes, er, der als Baumeister dem Allmächtigen Kirchen erbaute und der den Osnabrücker Hirtenstab in starker Hand hielt.)[45]

Reginbald-Portal

Das Portal zur Afra-Kapelle, 1970 gestaltet von Hans und Marlys Fay ist dem Bischof Reginbald geweiht. Reginbald war Abt zu St. Ulrich und Afra in Augsburg und zugleich von Lorsch und Heiligenberg bei Heidelberg. Seine Ausbildung hatte er in der Klosterschule von St. Gallen erhalten. Dort wurde auch Baukunst gelehrt. 1033 berief ihn Konrad II. auf den Bischofsstuhl von Speyer. Er war der erste maßgebliche Baumeister des Doms.

- Reginbald-Portal

- Inschrift

Der rechte Flügel zeigt Reginbald mit dem Bären, der den Heiligen Gallus, dem Gründer des Klosters St. Gallen half, Brennholz zu holen.

Auch auf diesem Portal steht eine lateinische Inschrift:

- AUGUSTA SPIRAS ABBATEM VINDELICORUM SANCTAE AFRAE MISIT, SUMERET UT REGIMEN: REGINBALDUS ALTA PRIMORDIA CRESCERE VIDIT HUIUS DELUBRI. - PAX SACRA SIT CINERI!

- (Augsburg schickte den Abt von Sankt Afra nach Speyer, damit er das Bistum regiere: Reginbald war es, er sah diesen Dom in seinen Anfängen emporwachsen. - Seine Asche ruhe in heiligem Frieden.)[46]

Remove ads

Ausstattung

Zusammenfassung

Kontext

Grabmale

Der Dom birgt eine Reihe von bedeutenden Skulpturen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert und neben dem Epitaph Rudolfs von Habsburgs befinden sich im Dom eine Reihe weiterer Grabmale von Rang: [13]

- Bischof Reginbald II. von Dillingen († 1039)

- Domherr Friedrich von Strahlenberg († 1333)

- Domdekan Hartmann von Landsberg († 1340)

- Bischof Gerhard von Ehrenberg († 1363, Grabstein 1775 von Vincenz Möhring)

- Dekan Nikolaus Burgmann († 1443)

- Bischof Siegfried III. von Venningen († 1459) und dessen Bruder, Domkapitular Nikolaus von Venningen († 1483)

- Domherr Wipert von Finsterlohe († 1503)

- Domherr Lothar Friedrich Mohr von Wald († 1713)

- Domherr Johann Bernhard von Droste († 1713)

- Domherr Alexander Johannes Franziskus Ignatius Waldbott von Bassenheim († 1715)

- Domdekan Johann Heinrich von Gysenberg († 1717)

- Domdekan Hermann Lothar von Auwach († 1722)

- Domherr Karl Wolfgang Heinrich von Rollingen († 1730)

Wandkreuz

Aus Anlass des Heiligen Jahres 2025 wurde im nördlichen Querhaus ein besonderes Kreuz aufgehängt, womit eine Bitte von Papst Franziskus an alle Bistümer umgesetzt wurde. Das 3,65 Meter hohe und 2,20 breite Holzkreuz stammt aus dem Karmelitenkloster in Hauenstein, das sich 2023 aufgelöst hatte.

Es wurde in den 1980er-Jahren vom Künstler Filip Piccolruaz im Stil eines byzantinischen Kreuzes aus Zirbenholz gestaltet.

Kreuzweg

Der Kreuzweg in den Seitenschiffen wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Bildhauer Gottfried Renn geschaffen und umfasst die traditionellen 14 Stationen. Er beginnt bei der Afra-Kapelle mit der Verurteilung durch Pontius Pilatus und endet mit der Grablegung Jesu. Hinter dem Kreuzweg steht der Gedanke, den Leidensweg Christi mitzugehen und mitzuempfinden.

- 1. Station: Pontius Pilatus verurteilt Jesus zum Tod.

- 6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch.

2020 und 2021 wurde ein temporärer Kreuzweg des Künstlers Stefan Weyergraf gen. Streit ausgestellt. Er bestand aus 22 jeweils 2,30 mal 1,80 Meter großen Acrylbildern an den Pfeilern des Mittelschiffs. Kunsthistorisch einmalig zeigt der Künstler den Leidensweg aus der Sicht Jesu, der auf keinem der Bilder zu sehen ist.

Kerzenständer

Die Dominikanerin Burghildis Roth erhielt Anfang der 1980er Jahre den Auftrag, einen Lichtträger für mindestens 300 Teelichter zu schaffen.

Aus drei Wurzeln entwickelt sich die Schöpfung aus der Hand Gottes. Das Böse ist dargestellt als Schlange, die sich durch die Schöpfung windet. Das Blattwerk stellt die Menschheit dar, die sich in alle Richtungen ausbreitet und alles in Besitz nimmt. Aus den Völkern erstehen die Zwölf Stämme Israels. Nur ein einziger Ast bringt eine Blüte hervor, eine Rose, die für Maria steht. Dies klingt an in dem Weihnachtslied: "Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart." So wird aus Davids Stamm schließlich Jesus geboren. Daher der Name "Der Stammbaum Jesu".

- Der Stammbaum Jesu

Weihnachtskrippe

In den 1920er Jahren gab der Zeitungsverleger Alfons Krezdor beim Münchner Bildhauer Otto Zehentbauer Krippenfiguren für den Dom in Auftrag. In den Jahren 1996 bis 1999 wurde diese Krippe ergänzt mit Figuren des südtiroler Künstlers Filip Piccolruaz. Auf einer Fläche von etwa drei mal sieben Metern, über die eine Tonne Sand verteilt sind, stehen die Figuren in einer orientalischen Landschaft, die der Umgebung von Bethlehem nachempfunden ist, und ziehen eine große Anzahl von Besuchern an. An einem Tag zählte der Domdechant über 8.000 Besucher und Besucherinnen.

Der Aufbau beginnt bereits Ende November mit dem Aufbau des Krippengeländes. Fertiggestellt wird die Krippe alljährlich am 24. Dezember und ist dann bis zum 2. Februar zu sehen. Die Anordnung der Figuren wird, dem Bericht der Evangelien folgend, mehrfach verändert. Im Mittelpunkt steht Maria mit dem Jesuskind und Joseph. Um sie herum gruppieren sich weitere Menschen und Tiere, die alle ihre besondere Aussage haben. Zwei 40 Jahre alte Olivenbäume bereichern die Landschaft. Außerdem gibt es Wasserläufe, über die Brücken führen.

Chorgestühl

Von der ursprünglichen Einrichtung des Doms ist durch Kriegsfolgen nichts mehr vorhanden. Bei der großen Renovierung 1967/1966 wurde daher der Bildhauer Jakob Adlhart mit der Neugestaltung beeauftragt. Die Darstellung umfasst die Geschichte des Gottesvolkes von seinen Anfängen bis zur Vollendung. Dazu gehören die großen Gestalten des Alten Testaments (Abraham, Mose und David) sowie das Wirken der Kirche (darunter die Päpste Johannes XXIII. und Paul VI.).

- König David

- Das Gleichnis vom Ölbaum

- Die Jünger von Emmaus

- König David spielt auf seiner Harfe und singt, während er die Bundeslade bei einer Prozession begleitet.

- Gottvater pflanzt einen Ölbaum, ein Symbol des Judentums, an dem zahlreiche Äste abgeschnitten sind. Dies steht symbolisch für die Ablehnung Jesu durch die Juden. Ein Ast aber, der für das Christentum steht, treibt aber aus.

- Nach der Auferstehung trifft Jesus in dem Ort Emmaus auf zwei Jünger, die ihn aber erst beim gemeinsamen Mahl erkennen.

- Papst Paul VI. spricht im November 1965 als Oberhaupt des Vatikanstaates vor den Vereinten Nationen.

Beichtstühle

Im nördlichen Seitenschiff befinden sich drei Beichtstühle mit Schnitzwerk von Karl Wex in der Mitteltür, die Szenen aus der Bibel darstellen:

- Der Sündenfall

- Der gute Hirte

- Der verlorene Sohn

Remove ads

Orgeln

Zusammenfassung

Kontext

Bis zum 4. Januar 2009 erklang im Speyerer Dom die 1961 erbaute und 1977 erweiterte Hauptorgel der ortsansässigen Orgelbaufirma Scherpf. Sie wurde abgebaut und erklingt heute in der 2002 fertiggestellten Kirche in Białystok (Woiwodschaft Podlachien), die dem heiligen Kasimir von Litauen gewidmet ist. Sie wird auch von den Absolventen der dortigen Musikhochschule genutzt.[47]

Disposition der Hauptorgel von Scherpf (1961 bis 2009)

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hauptorgel

Am 18. September 2011 wurde die durch die Orgelbaufirma Seifert errichtete neue Hauptorgel eingeweiht.[48] Sie ruht oberhalb der Sängerempore auf einer Tragekonstruktion. Dort befindet sich auch der viermanualige mechanische Spieltisch.

Das Instrument hat 82 Register (5496 Pfeifen) auf vier Manualen und Pedal. Die Disposition vereint Elemente von Barock und Romantik. Mit den beiden Schwellwerken (II. und III. Manual) ermöglicht das Instrument die Darbietung symphonischer Orgelmusik. Abgerundet wird die Farbpalette durch die Stimmen des Solowerks und des Auxiliarwerks, die der Orgel noch eine zusätzliche Klangkrone aufsetzen. Eine Besonderheit ist die durchschlagende Klarinette 8′/16′ des Auxiliarwerks, die einen separaten Windschweller besitzt.

Finanziert wurde die Hauptorgel mit einer Spende der Industriellenfamilie Quandt, die durch Vermittlung des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl zustande kam. Mit Blick auf diese Spende sollte das Pedalregister Contraposaune 32′ zunächst Quandtarde genannt werden.[49]

Der moderne Orgelprospekt wurde von Gottfried Böhm (Köln) entworfen. Der Entwurf verzichtet auf ein (sichtbares) geschlossenes Gehäuse; vielmehr wird das Orgelwerk durch die Emporennische umgrenzt, hat insofern ein „Stein-Gehäuse“. Durch den Abstand zum Emporenraum soll dabei die Tiefe dieses Raumes weiterhin wahrnehmbar sein. Der Prospekt erscheint als Freipfeifenprospekt. Die Prospektpfeifen sind nach ihrer natürlichen Tonfolge angeordnet und verlaufen immer jeweils von links oben nach rechts unten.

Insgesamt soll die Orgel so als ein freistehendes Element bzw. als eine Art Skulptur empfunden werden können.[50][51]

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Koppeln:

- Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P

- Suboktavkoppeln: III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, III/III, IV/IV

- Superoktavkoppeln: IV/I, IV/II, IV/III, III/P

- Melodiekoppeln: III/I, II/I, III/II

- Anmerkungen:

- Volle Länge.

- C–H 2-fach 8′, ab c0 1-fach 16′ Länge.

Orgel im Königschor

Die Orgel im Königschor wurde 2008 durch die Orgelbaufirma Seifert erbaut, die Architekten Dewey + Blohm-Schröder entwarfen diese mit einem dreigeteilten Prospekt.[52] Sie befindet sich in der zweiten nördlichen Arkade des Langhauses vor der Vierung des Königschors. Das Orgelgehäuse ist 13 m hoch und füllt die Arkade nahezu aus. Zum Langhaus hin schließt es bündig mit der Pfeilerflucht ab. Allerdings ragt das Instrument in das nördliche Seitenschiff (gegenüber dem Eingang zur Afrakapelle). Das Schwellwerk befindet sich im vorderen oberen Teil der Orgel. Deshalb ist auch das Dach mit Jalousien versehen. Der dreimanualige Spieltisch ist zum Langhaus hin angelegt. Links und rechts des Spieltisches befinden sich insgesamt 64 Register- bzw. Koppelzüge.

- Orgel im Königschor

- Orgelpfeifen

- Manual

Die Orgel auf dem Königschor vereinigt zwei Instrumente:

Chororgel