Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

1560 en France

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Cette page concerne des événements qui se sont produits

durant l'année 1560 du calendrier julien en France.

durant l'année 1560 du calendrier julien en France.

Remove ads

Évènements principaux

dessin de François Clouet (BnF)

- 4 janvier : rencontre diplomatique à Roncevaux, près de la frontière franco-espagnole, pour la livraison d'Élisabeth de France, fille de France, sœur du roi François II et nouvelle épouse du roi Philippe II d’Espagne.

- 8 mars : signature par le roi de l’édit d’Amboise amnistiant les protestants (enregistré par le parlement de Paris dès le ).

- 15 mars - 19 mars : conjuration d’Amboise.

- 15 mars : destruction par les Portugais de fort Coligny, au Brésil mettant fin à la France antarctique[1].

- 28 mars : décès du chancelier François Olivier. Il est remplacé quelques semaines plus tard par Michel de L’Hospital.

- 26 avril : Jean Nicot, ambassadeur de France à Lisbonne, envoie du tabac au Cardinal de Lorraine à Paris[2].

- 5 juillet : enregistrement par le parlement de Paris de l’édit de Romorantin (signé en mai à une date inconnue).

- 6 juillet : signature du traité d’Édimbourg qui met un terme à la tutelle de la France sur l’Écosse. François II refuse de le ratifier.

- 21 août - 26 août : assemblée des notables à Fontainebleau.

- 29 août : arrestation de Jacques de La Sague, agent du prince de Condé, en possession de documents compromettants pour son maître.

- 30 août : arrestation et embastillement de François de Vendôme, vidame de Chartres.

- nuit du 4-5 septembre : tentative ratée d’un coup de force protestant sur la ville de Lyon.

- 31 octobre : arrestation du prince de Condé à Orléans.

- 5 décembre : mort de François II et avènement de Charles IX.

- 13 décembre : ouverture des États généraux à Orléans.

- 20 décembre : libération du prince de Condé.

Remove ads

Évènements

Janvier

Son mariage avec le roi d’Espagne ouvre une période d’accalmie dans les relations belliqueuses entre la France et l’Espagne

- 2 janvier : arrivée de l’escorte d'Élisabeth de France, fille de France, nouvelle reine d’Espagne au monastère de Roncevaux. L’escorte avait essuyé une tempête de neige dans les montagnes. Plusieurs équipages étaient tombés dans un précipice[3].

- 4 janvier : remise officielle d’Élisabeth, fille de France aux ambassadeurs espagnols par le roi et la reine de Navarre. Ces derniers n’obtiennent pas la permission de rencontrer le roi d’Espagne pour discuter avec lui de la Haute-Navarre comme on leur avait promis[4].

- 8 janvier : condamnation de Paul de Foix par le parlement de Paris (suite et fin de l’affaire de la mercuriale de ). Paul de Foix est contraint de se rétracter devant toutes les chambres du parlement réunies et reste interdit d’entrée au parlement pendant un an[5].

- mi-janvier : démission de l’amiral de Coligny de sa charge de gouverneur de Picardie. Il est remplacé par le maréchal de Brissac que la cour cherche à ménager[6].

- Restitution à la France par les Espagnols des places de Saint-Quentin, Ham et Le Catelet[7].

Février

- 1er février : réunion à Nantes d’une assemblée secrète de conspirateurs protestants pour préparer un coup d’état contre les Guise[8].

- 3 février : le roi laisse la cour de France à Blois pour s’adonner à la chasse. Il se rend à Marchenoir chez le duc de Longueville[9].

- 12 février : les Guise reçoivent les premiers avertissements sur l’existence d’un complot[8] et soupçonnent les Anglais - à cause de la guerre en Écosse - d’en être les instigateurs.

- vers le 21 février : l’amiral de Coligny est appelé par la reine Catherine à rejoindre la cour pour discuter des affaires d’Écosse et du risque de guerre contre l’Angleterre[10].

- 22 février : arrivée du roi au château d’Amboise où la cour se trouve déjà. La reine Marie Stuart est souffrante[9].

- 23 février : réunion, dans le cabinet de la reine Catherine, du conseil des affaires où sont discutées des mesures à prendre contre l’Angleterre[9].

- 24 février : arrivée de Coligny à la cour à Amboise[9],[11].

Mars

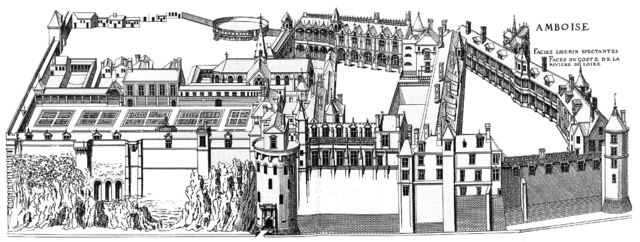

Le château d'Amboise au XVIe siècle,

gravure de Jacques Androuet du Cerceau.

Le château sera en grande partie détruit sous le Premier Empire. Les bâtiments d’où la cour avait pu assister aux exécutions des conjurés n’existent plus.

gravure de Jacques Androuet du Cerceau.

Le château sera en grande partie détruit sous le Premier Empire. Les bâtiments d’où la cour avait pu assister aux exécutions des conjurés n’existent plus.

Le cardinal Charles de Lorraine, dessin de François Clouet.

- 2 mars : arrivée de La Renaudie, chef de la conjuration, dans le Vendômois. Il s’installe dans la demeure d’un complice située à quelques lieux au nord d’Amboise où se trouve la cour[12].

- 3 mars : les Guise reçoivent du cardinal de Granvelle et du duc de Savoie des avertissements préoccupants sur le déclenchement imminent d’un complot. Ils prennent une série de mesures pour garantir la sécurité de la cour dont l’envoi de patrouilles dans la région aux alentours du château[13].

- 5 mars : attente anxieuse par la cour du déclenchement de la conjuration. Les gentilshommes veillent au château pendant toute la nuit. Le cardinal de Lorraine aurait, dit-on, revêtu par sécurité une cotte de mailles. Lassée d’attendre un complot qui ne se déclenche pas, la cour va relâcher sa vigilance après le [14].

- 8 mars : signature de l’Édit d’Amboise adoucissant les mesures contre les protestants. Il accorde un pardon généralisé à toutes les personnes condamnées pour hérésie (l’édit est enregistré par le parlement de Paris le )[15].

- 9 mars : le roi part chasser et les deux reines (Catherine de Médicis et Marie Stuart) font une excursion au château de Chenonceau. La cour semble ne plus croire à l'imminence d'une action violente et relâche sa vigilance[16].

- 10 mars : premières arrestations opérées dans la région de petites troupes d’hommes à pied rencontrées par les patrouilles[17]. Elles vont se multiplier les jours suivants et permettre aux Guise, par l’interrogatoire des prisonniers, de comprendre le but des conjurés.

- 11 mars : retour des reines au château d’Amboise après leur excursion à Chenonceau[18].

- 14 mars : rencontre fortuite et accrochage dans un faubourg de Tours entre le comte de Sancerre chargé par le roi de la sécurité de la ville et le baron de Castelnau responsable des forces rebelles du secteur ouest. L’incident met la cour en alarme dans la nuit du 14 et [19].

- 15 mars :

- envoi par le roi à Tours du maréchal de Saint-André avec un corps armé de 300 cavaliers pour assurer la sécurité de la ville[20].

- arrestation par le duc de Nemours de trois acteurs importants de la conjuration, Castelnau, Mazères et Raunay, après le siège de leur repaire à Noizay, situé non loin d’Amboise. Leur capture mettait le projet des conjurés en échec[21]. À l’annonce de cette nouvelle, Maligny, agent du prince de Condé et personnage clé du complot, s’enfuit d’Amboise[22];

- arrivée du prince de Condé et du sieur d’Andelot à la cour[23],[11].

- 16 mars :

- amnistie générale de toutes les personnes emprisonnées pour fait de religion ; le roi signe un règlement spécial sous forme de lettres patentes ordonnant à tous les officiers de justice et à tous les évêques de France, la libération des prisonniers et l'arrêt des procédures judiciaires. Il accorde aussi à tous ses sujets le droit de requête collective[24];

- opération menée par le duc d’Aumale et le duc de Nemours pour la capture des troupes armées regroupées dans la forêt d’Amboise. Des petites bandes de dix à vingt personnes, généralement de pauvre condition, se laissent arrêter sans combattre. Ils sont amenés au roi ou au chancelier qui écoutent leur doléance, leur donnent de l’argent et les renvoient chez eux[25]. La clémence de la cour s’explique par le fait qu’elle pense en avoir fini avec la conjuration. Elle ignore encore qu’un deuxième regroupement de conjurés se tient du côté d’Orléans sous la responsabilité de Chandieu et qui l’attaque le lendemain.

- 17 mars :

- attaque manquée d’Amboise par les forces rebelles du secteur est regroupées du côté d’Orléans ; le duc de Guise est nommé lieutenant-général du royaume[26].

- début des exécutions. L’effroi suscité par l’assaut de la demeure du roi, entraîne une répression sanglante des conjurés qui dure plusieurs jours[26].

- 18 mars :

- mort de La Renaudie au cours d’un affrontement avec une patrouille royale dans la forêt de Château-Renault[27];

- arrivée à la cour du duc et de la duchesse de Lorraine. Invité par le roi quelques semaines plus tôt, pour des parties de chasse, Charles III de Lorraine amenait des rebelles fait prisonniers sur le passage de son escorte[28],[29].

- 20 mars : Le roi accompagne les reines en excursion au château de Chenonceau et emmène son beau-frère le duc de Lorraine à la chasse[30].

- 21 mars :

- les trois frères, Coligny, Andelot et le cardinal de Châtillon quittent la cour. Au cours de leur entrevue avec Catherine de Médicis, Andelot dénonce le mauvais gouvernement des Guise. Il criait si fort que Catherine dut lui ordonner de parler plus bas[30];

- le cardinal de Lorraine écrit au pape pour l’informer de la nécessité de réformer l’Église de France[31].

- 24 mars : publication d’une proclamation de la reine d’Angleterre contre le gouvernement des Guise mais compromettant en France les princes du sang[32].

- 25 mars : réception par la cour de l’ambassadeur du dey d’Alger[33].

- 27 mars : décapitation du baron de Castelnau, de Mazères et de Raunay, chefs des conjurés d’Amboise[34].

- 28 mars : décès du chancelier François Olivier. Jean de Morvillier est appelé à lui succéder mais craignant les difficultés de la tâche, il rejette cette proposition[35].

- 31 mars :

- arrestation du sieur de Vaux[36], écuyer du prince de Condé. On l’accuse d’avoir facilité la fuite de Maligny, homme de main du prince. Ce dernier était recherché partout par les Guise, seul moyen pour eux de trouver des papiers compromettants pour accuser et arrêter son maître[37] ;

- entrée solennelle de François II et Marie Stuart au château de Chenonceau où la reine Catherine donne une fête somptueuse[38];

- envoi aux parlements d’un texte circulaire par lequel le roi[39] :

- énonce sa volonté de réunir un concile national pour réformer l'Église de France.

- confirme l’amnistie des protestants faite le .

- encourage la répression des séditieux, des prédicateurs, des pamphlétaires et de toutes assemblées illicites.

Avril

La cour y fait plusieurs séjours au printemps 1560

huile sur bois d’après François Clouet

Son influence s'accroît au gouvernement après le constat d’échec de la politique répressive menée par les Guise. Elle est déterminante dans la nouvelle politique de conciliation menée par le roi.

huile sur bois du XVIe siècle

Son statut de premier prince sang fait de lui un opposant idéal au gouvernement des Guise. Sa cour à Nérac devient un lieu de regroupement de tous les mécontents du régime.

- 1er avril : désignation par le roi de Michel de L’Hospital comme chancelier de France. L’Hospital est appelé à regagner la cour au plus vite. Il se trouve alors à Nice auprès de sa protectrice, Marguerite de France, grand-tante du roi. En son absence, la garde des sceaux est remise à Jean de Morvillier[40].

- Vers le 1er avril : discours devant la cour, du prince de Condé pour réfuter les accusations portées contre lui au sujet de son implication dans la conjuration d’Amboise[41].

- 6 avril : le roi quitte Chenonceau pour La Bourdaisière. Il doit passer la semaine sainte à l’abbaye de Marmoutier, appartenant au cardinal de Lorraine[42].

- 18 avril : les affaires du prince de Condé sont fouillées alors qu’il s’était absenté de sa chambre. La cour cherchait en vain des preuves écrites de sa culpabilité, seul moyen pour porter un prince du sang en justice[43].

- 19 avril : le roi séjourne au château de Plessis-lèz-Tours[44].

- 23 avril : retour du roi à Amboise. Il passe une semaine à Chenonceau[45].

- Fin avril : fuite du prince de Condé. Le prince avait obtenu du roi l’autorisation de se rendre à l’abbaye de Fontevraud, Maison-mère de l’ Ordre de Fontevraud pour visiter sa sœur religieuse. Malgré les invitations que lui adressèrent les Guise, il ne revint pas à la cour[46].

Mai

- 4 mai : départ du roi pour Montbazon et Chinon. Il est invité par le duc et la duchesse de Montpensier à visiter leur château de Champigny, situé non loin de Chinon. Il y rencontre la vieille duchesse de Montpensier âgée de 78 ans (elle était la sœur du connétable de Bourbon)[45].

- 7 mai : signature par le roi de l’édit de Romorantin, interdisant les assemblées privées et publiques des protestants pour célébrer leur culte. Il remet le jugement de crime d’hérésie aux tribunaux épiscopaux (ce qui revient à donner une tacite liberté de conscience aux réformés), la punition des assemblées aux tribunaux royaux, et empêche l’inquisition de s’établir en France. Il est enregistré à contrecœur par le Parlement le 16 juillet[47],[48].

- 18 mai : la cour s’installe pendant quelques jours au château de Loches[49].

- vers le 20 mai : arrivée de Michel de L’Hospital à la cour (il revient de Nice)[50].

- Diffusion de l'Epistre envoiée au Tigre de France, violent pamphlet contre le cardinal de Lorraine[51].

Juin

- 6 juin : le roi est à Blois[52].

- 19 juin : rejet par le parlement de Paris de l’Édit de Romorantin[53].

- 23 juin : arrestation de Martin Lhomme, maître imprimeur parisien, parce qu’il possédait parmi d’autres ouvrages compromettants, un exemplaire du Tigre[54].

- 30 juin : signature des lettres de provision nommant Michel de L’Hospital, chancelier de France (enregistrées le )[55].

- Mission en Guyenne du maréchal de Saint-André envoyé par la cour pour surveiller le roi de Navarre et le prince de Condé[56].

Juillet

- 5 juillet : intervention du chancelier de L’Hospital devant le parlement de Paris pour faire enregistrer l’Édit de Romorantin[53]. L’édit est enregistré le .

- 13 juillet : condamnation à mort par le parlement de Paris de Martin Lhomme, imprimeur parisien chez qui on a retrouvé un exemplaire de l'Epistre envoiée au Tigre de France. Il est exécuté par pendaison deux jours plus tard sur la place Maubert (le )[57]. Robert Dehors, un commerçant, sera pendu 4 jours après pour avoir montré de la compassion au passage du cortège qui emmenait Martin Lhomme au supplice[58].

- 22 juillet : installation de la cour à Fontainebleau[59].

- De retour d’Italie, le maréchal de Brissac est accueilli par la cour à Dampierre chez le cardinal de Lorraine. Il y débarque accompagné d’une cinquantaine de gentilshommes ou de capitaines[60].

- L’amiral de Coligny, en mission en Normandie, fait célébrer publiquement le culte protestant dans son logis, marquant par là une étape supplémentaire dans son engagement religieux[61].

Août

- Début août : arrivée de Théodore de Bèze à la cour de Nérac. Ce serait sous son influence que Jeanne d’Albret allait les mois suivants se convertir radicalement au protestantisme[62].

- 5 août : enregistrement de l’« Edit des secondes noces » signé en juillet (obligeant notamment les veuves à répartir équitablement leur héritage afin de ne pas léser les enfants issus d’un premier mariage au moment d’un second mariage)[63].

- 16 août : arrivée à la cour du connétable[64] accompagné de ses fils, de son beau-frère le comte de Villars, de ses trois neveux et d’une suite de 800 gentilshommes[65].

- 20 août : création par le roi du gouvernement de Touraine-Anjou-Maine et du gouvernement de l’Orléanais-Berry qu’il confie respectivement à deux princes catholiques de la maison de Bourbon : le duc de Montpensier et le prince de La Roche-sur-Yon[66].

- 21 août : ouverture de l’assemblée des notables. Le roi de Navarre et son frère le prince de Condé s’illustrent par leur absence alors qu’ils y avaient été conviés et que l’idée d’un pouvoir partagé venait d’eux[59].

- 23 août : lecture des requêtes des protestants de Normandie déposées par Coligny, lors de l’assemblée des notables[59].

- 26 août : clôture de l’assemblée des notables[59] ; plusieurs décisions importantes sont prises :

- arrêt des exécutions contre les protestants;

- décision de réunir les évêques pour décider et préparer la tenue d’un concile national pour la réforme de l’Église de France;

- convocation des États généraux.

- 29 août : arrestation de Jacques de La Sague (agent du prince de Condé) qui fait des révélations compromettant les deux princes, Navarre et Condé[67].

- 30 août :

- arrestation à Paris du vidame de Chartres. Il est incarcéré à la Bastille[68];

- annulation par le parlement de Paris de la condamnation du conseiller Louis du Faur (suite de l’affaire de la mercuriale de )[69].

- 31 août :

- départ de Crussol[70] envoyé par le roi auprès du roi de Navarre pour lui commander d’amener son frère le prince de Condé à la cour;

- convocation du ban et de l’arrière-ban ; ordre est donné aux gouverneurs et aux officiers royaux de rejoindre leur poste, exception faite pour le duc de Guise et le connétable appelés à demeurer à la cour pour conseiller le roi ; levées d’hommes, recrutement des mercenaires à l’étranger et redistribution des compagnies d’ordonnance sur le territoire[71].

Septembre

gravure de Franz Hogenberg

huile sur bois du XVIe siècle

Cet ancien favori du roi Henri II s’illustre par son zèle à rétablir l’autorité du jeune roi dans les provinces.

- 2 septembre : le connétable s’absente de la cour pendant quelques jours. Il se rend chez lui à Chantilly[72].

- 3 septembre :

- la cour quitte Fontainebleau où elle devait initialement rester plusieurs mois. L’ampleur de la sédition protestante et la recherche d’un air plus pur pour la reine Marie Stuart qui se croit enceinte la font se déplacer en région parisienne. Le duc de Lorraine prend congé du roi et retourne dans son duché[73];

- le cardinal de Bourbon est envoyé par le roi auprès de ses deux frères, Navarre et Condé pour leur transmettre l’ordre de venir sans délai se justifier auprès de lui[74].

- nuit du 4-5 septembre : tentative ratée d’un coup de force protestant sur Lyon. L’entreprise est menée par Maligny, contact du prince de Condé[75].

- 10 septembre : arrivée du roi au château de Saint-Germain-en-laye[76].

- mi-septembre : le roi et de la reine de Navarre (avec leur fils, le futur Henri IV) font dire la messe au couvent des cordeliers à Nérac en présence du cardinal de Bourbon[77].

- 15 septembre : arrestation à Paris de Robert de La Haye, conseiller au parlement et homme d’affaires du prince de Condé[78].

- 19 septembre : retour de Crussol à la cour. Il annonce l’arrivée prochaine du roi de Navarre et du prince de Condé[79].

- 20 septembre : arrivée à Lyon du maréchal de Saint-André, gouverneur du Lyonnais. Il prend les jours suivants des mesures de rétorsion extrêmement sévères qui suscitèrent de la part des lyonnais de vives protestations[80].

- 21 septembre : arrivée à la cour d’un envoyé extraordinaire de Philippe II d’Espagne en réponse à la demande d’aide faite par la France pour mater la rébellion[81].

- 22 septembre : interrogatoire à Saint-Germain-en-Laye de Robert de La Haye arrêté quelques jours plus tôt à Paris[82].

- 28 septembre :

- retour du cardinal de Bourbon à la cour[83];

- installation du roi, de la reine et des Guise au couvent des dominicaines de Poissy[84].

- 29 septembre : assemblée générale des chevaliers de l’ordre de Saint-Michel à Poissy. L’ambassadeur anglais Throckmorton provoque un scandale à la messe en refusant de s’incliner pendant la consécration eucharistique[85].

Octobre

huile sur bois du XVIe siècle

Ses nombreuses intrigues ont raison de la patience du roi qui entend en finir avec lui.

- 2 octobre :

- signature des lettres patentes transférant de Meaux à Orléans le siège des États généraux convoqués pour le mois de décembre[86];

- mariage en présence de la cour à Saint-Germain-en-laye, de François Ier, duc de Nevers et de Marie de Bourbon[87].

- 4 octobre : mariage à la cour d’Antoine de Croy, comte de Porcien et de Catherine de Clèves (âgée de 12 ans), fille du duc de Nevers[88].

- Vers le 4 et 5 octobre : déclaration de guerre faite par le roi aux rebelles, face aux membres du conseil et aux chevaliers de l’ordre présents à la cour. Tous prêtent serment de fidélité au roi. Le cardinal de Bourbon implore en larmes la clémence pour ses frères. Le roi lui répond : « S’ils se conduisent bien, je les traiterais comme mes parents, sinon je les châtierais ». Il interpelle aussi la reine Catherine : « Vous aussi ma mère, vous serez de cette guerre »[89].

- 7 octobre : le connétable quitte la cour pour se rendre chez lui à Chantilly. On le dit assez contrarié par le comportement cassant et irascible du jeune roi[90].

- 10 octobre : le roi couche au château de Madrid[81].

- 11 octobre : entrée du roi à Paris[91].

- 14 octobre : journée des mouchoirs à Angers au cours de laquelle les protestants et les catholiques s’affrontent[92].

- 18 octobre : entrée du roi à Orléans. Il s’installe à l’hôtel Groslot, la maison de Jérôme Groslot, bailli d’Orléans que la cour soupçonne de vouloir livrer la ville aux protestants[93].

- 22 octobre : départ des troupes royales de Beaucaire ; début de la répression du comte de Villars et du vicomte de Joyeuse contre les protestants du Languedoc. Alors que les sympathisants du calvinisme continuent de s’assembler et se saisissent d’édifices pour célébrer leur culte, l’armée royale entre en campagne pour les empêcher de s’assembler et les forcer à restituer les édifices : le comte de Villars, lieutenant-général du gouverneur, opère dans les Cévennes. Il force les ministres à fuir dans la montagne, rétablit le culte catholique et frappe de lourdes amendes ceux qui participent aux réunions[94].

- Vers le 30 octobre : entrée du roi de Navarre et du prince de Condé à Orléans. Seuls les princes de sang (le cardinal de Bourbon, le prince de La Roche-sur-Yon, son fils le marquis de Beaupréau et le prince dauphin) se sont déplacés à leur rencontre pour les accueillir[95].

- 31 octobre : arrestation du prince de Condé sur ordre du roi[96].

Novembre

- 1er novembre : arrestation à Orléans de plusieurs officiers de justice dont Jérôme Groslot, dans la maison duquel le roi s’est installé[97].

- Vers le 2 novembre : arrestation de Madeleine de Mailly, dame de Roye, belle-mère du prince de Condé et grande dame de la cour, accusée d’avoir caché pendant quelques jours Maligny. Elle est emmenée au château de Saint-Germain-en-Laye[98].

- 7 novembre : arrivée à la cour de Renée de France, grand-tante protestante du roi.

- 13 novembre : début de l’instruction judiciaire contre le prince de Condé. Il est interrogé par le chancelier Michel de l’Hospital et des commissaires du parlement de Paris (parmi lesquels Christophe De Thou)[59].

- 16 novembre :

- 17 novembre : le roi touche les écrouelles à l’église Saint-Aignan. Alors qu’il assiste aux Vêpres en la chapelle du monastère des Jacobins, il tombe en syncope. Début de la maladie du roi[101].

- 26 novembre : condamnation à mort du prince de Condé par une cour de justice composée par les Guise (information donnée par des sources favorables aux protestants). L’arrêt semble n’avoir jamais été signé[102].

Décembre

peint par François Clouet

- 2 décembre : mort de l’archevêque de Vienne, Charles de Marillac[103]. Après ses prises de position à l’assemblée de Fontainebleau, les Guise l’avaient écarté de la cour.

- 5 décembre : mort de François II vers les 10 h du soir. Charles IX lui succède comme roi de France (il règne jusqu’en 1574)[104].

- 7 décembre : arrivée du connétable à Orléans[105].

- 8 décembre : transfert du cœur de François II dans la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans[106]. Le roi et son frère le duc d’Orléans reçoivent du roi de Navarre le collier de l’ordre de Saint-Michel[107].

- 11 décembre : mort tragique du marquis de Beaupréau fils unique du prince de La Roche-sur-Yon, des suites d’une chute de cheval au cours d’un tournoi à Orléans. Il n’a que quatorze ans et est pleuré par la cour[108].

- 13 décembre : ouverture des États généraux, à Orléans[59].

- 16 décembre : annonce de la libération du prince de Condé[109].

- 17 décembre : arrivée à la cour de l’abbé Niquet porteur de la bulle et des brefs du pape annonçant la réouverture du concile de Trente[110].

- Vers le 23 décembre : mort du vidame de Chartres à l’hôtel des Tournelles où on l’avait transféré quelques jours auparavant, du fait de sa maladie. Il était incarcéré à la Bastille depuis plus de trois mois[111].

- 24 décembre : le prince et la princesse de Condé quittent Orléans. Ils se retirent à Ham (Picardie)[105].

- 27 décembre : Paul de Foix obtient du roi des lettres patentes ordonnant au parlement de Paris la révision de son procès[112].

Remove ads

Naissances en 1560

- x

Décès en 1560

- x

Bibliographie

- Lucien Romier, La Conjuration d'Amboise. L'aurore sanglante de la liberté de conscience, le règne et la mort de François II, Paris, Librairie académique Perrin et Cie, .

- Alphonse de Ruble, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, suite de Le mariage de Jeanne d'Albret, Adolphe Labitte, 1881-1886 (lire en ligne).

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads