Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Guerre belgo-néerlandaise

guerre entre la Belgique et les Pays-Bas (1830-1833) De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

La guerre belgo-néerlandaise est un conflit[1] qui oppose la jeune Belgique au royaume uni des Pays-Bas, puis aux Pays-Bas, entre 1830 et 1833. Elle fait suite à la révolution belge, qui débute le par de violentes émeutes à Bruxelles, avant de se généraliser à l'ensemble des Pays-Bas méridionaux.

Bien qu'il n'y ait pas de déclaration de guerre officielle, le conflit débute de facto le lors de l'épisode dit des « Journées de Septembre », lorsque les forces armées du royaume uni des Pays-Bas entrent en action en tentant de reprendre le contrôle de Bruxelles, mais aussi de Louvain[2]. À la surprise générale[3], l'opération est mise en échec par les volontaires belges, accourus de partout pour défendre les différentes cités. Ils poursuivent ensuite les combats en harcelant l'armée et en la repoussant vers la nouvelle frontière entre la Belgique et les Pays-Bas selon trois grands axes : vers Anvers, dans les deux Flandres et dans le Limbourg. Dans le même temps, de nombreuses autres villes se révoltent et la quasi-totalité des places fortes situées dans les Pays-Bas méridionaux tombent aux mains des « Belges ».

De jure, la Belgique ne proclame son indépendance que le . Les batailles se poursuivent jusqu'à un armistice imposé le par les grandes puissances européennes rassemblées lors de la conférence de Londres. Toutefois, celui-ci n'est pas entièrement pas respecté et plusieurs escarmouches ont encore lieu, allant jusqu'à des incursions dans le territoire des Pays-Bas. Les forces royalistes occupent encore plusieurs positions stratégiques situées sur le sol belge, dont la citadelle d'Anvers et la forteresse de Maastricht.

Les combats reprennent le avec la tentative d'invasion menée par Guillaume Ier, le roi des Pays-Bas, afin de reconquérir ses terres lors de l'épisode de la campagne des Dix-Jours. La jeune armée belge récemment créée ne parvient pas à contrer l'offensive néerlandaise et ce n'est que grâce à l'intervention d'un corps expéditionnaire français que l'opération échoue.

La guerre se conclut le par la signature de la convention de Zonhoven[4] mais il faut attendre 1839 et le traité des XXIV articles pour que la scission des deux royaumes soit acceptée et entérinée par Guillaume Ier.

Remove ads

Contexte

Résumé

Contexte

Naissance du royaume uni des Pays-Bas

Après la révolution française de 1789, les troupes révolutionnaires de la Première République envahissent, entre autres, le Benelux actuel (composé grosso modo des Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et des Provinces-Unies). Les territoires sont intégrés à ce qui devient rapidement le Premier Empire français sous Napoléon Bonaparte qui y créé des départements, notamment les neuf départements réunis qui forment les territoires de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas.

Toutefois, après de la défaite française lors de la bataille de Waterloo le , l'Empire est démembré et les puissances européennes victorieuses (Royaume-Uni et Prusse en tête) décident de créer un nouvel État sur les anciens territoires conquis par la France. Celui-ci devra être assez puissant pour contrer les éventuelles nouvelles ambitions françaises sans toutefois dépasser la puissance des états vainqueurs. Ils choisissent donc de regrouper les anciens différents territoires sous une monarchie dont le souverain sera Guillaume Ier de la maison d'Orange-Nassau.

Le , le congrès de Vienne ratifie la création du royaume uni des Pays-Bas.

Révolution et indépendance belge

Cependant, le mariage entre belges, luxembourgeois et néerlandais ne se passa pas comme prévu. Les deux premiers, majoritairement catholiques, se sentirent opprimés par les « hollandais » majoritairement protestants, notamment sur le plan politique, alors qu'ils représentaient la majorité de la population. De nombreuses discordes virent le jour, révélant de profondes disparités entre les deux peuples.

Le contexte révolutionnaire est également présent à l'étranger : la Grèce vient de se révolter contre l'Empire ottoman et d'obtenir son indépendance le . Plus proche, en France les 27, 28 et 29 eurent lieu les « Trois Glorieuses », révolution qui remet au pouvoir Louis-Philippe Ier dans ce qui sera appelé la monarchie de Juillet.

En Belgique, l'étincelle qui met le feu aux poudres a lieu le à Bruxelles, lorsque des émeutes éclatent après la représentation de la pièce de théâtre la Muette de Portici de Daniel-François-Esprit Auber au théâtre de la Monnaie, le jour du cinquante-neuvième anniversaire du roi Guillaume Ier. En effet, cette pièce met en scène plusieurs protagonistes lors de la révolte de la république de Naples contre le joug espagnol en 1647. La petite république gagna son indépendance face au grand royaume. Il n'en fallut pas plus pour attiser la foule et les premières émeutes dans la capitale, puis bientôt dans d'autres villes belges.

Après les premiers combats et le début de la guerre, l'indépendance de la Belgique est proclamée le par le gouvernement provisoire. Après un premier plan de partage rejeté, l'indépendance du nouveau pays est reconnue par la conférence de Londres le 20 décembre de la même année.

Remove ads

Chronologie

Résumé

Contexte

1830

Préludes

Entre le moment où la révolution belge débute, le par les émeutes d'août 1830 à Bruxelles, et la véritable militarisation du conflit avec des Journées de Septembre, plusieurs escarmouches ont lieu entre les « Belges » et les « Hollandais », avant les premiers engagements officiels des forces armées du royaume uni des Pays-Bas. Des manoeuvres militaires d'envergure ont lieu, préparant les futurs affrontements. Parmi eux :

- : Les émeutes de Bruxelles de la veille continuent et se propagent en province, marquant le début de l'insurrection de 1830 dans les Pays-Bas méridionaux.

- :

- Herstal : Des barricades sont érigées sur la route de Maastricht à Herstal, par Jean-Lambert Sauveur[5].

- Vilvorde : Les deux fils du roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, les princes Guillaume et Frédéric d'Orange-Nassau, installent leur campement, accompagnés d'une armée de 6 000 hommes issus majoritairement de la 15e afdeeling d'infanterie en garnison à Anvers et de plusieurs batteries d'artillerie légère de la garnison de Bréda, dans le but d'éventuellement reprendre le contrôle de Bruxelles[6].

- :

- Les premiers détachements du futur corps franc liégeois de 1830 s'arment et quittent Liège en direction de Bruxelles. Bien d'autres corps francs de volontaires se formeront un peu partout dans les Pays-Bas méridionaux, soit pour regagner Bruxelles, soit pour s'engager dans les combats locaux.

- Louvain : la population de la ville tente de prendre le contrôle de la caserne militaire. Des fusillades s'en suivent avec la garnison et la schutterij, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. La garnison finit par évacuer Louvain et et les bourgeois « belges » prennent le contrôle du conseil de Régence de la ville.

- : Première tentative des habitants de Mons de s'emparer des portes de l'enceinte de la ville, gardées par les soldats.

- : Le fort de Huy est pris par la garde bourgeoise de la cité.

- :

- Alost : À la demande du gouverneur de la province de Flandre-Orientale, Hendrik Jacob van Doorn van Westcapelle (nl), qui craint une révolte populaire dans la ville, des renforts militaires arrivent, composés d'un bataillon d'infanterie de 660 hommes la 5e Afdeeling dirigé par le lieutenant-colonel Schenofski et renforcés dès le lendemain par trois escadrons du 6e régiment de hussards, le Regiment Huzaren van Boreel (nl) sous les ordres du colonel Walraven Elias Johan van Balveren, venus de Tournai et composés d'un un grand nombre de belges[7]. Ce qui représente, en tout, près de 1 000 hommes supplémentaires.

- Ath : Premiers accrochages entre partisans belges et militaires[8].

- :

- Maastricht : le général Bernardus Johannes Cornelis Dibbets (nl) arrive dans la forteresse de Maastricht pour prendre le commandement militaire de la région.

- Mons : début des combats de Mons, au moment où le général Otto Christopher von der Howen est envoyé dans la citadelle de Mons pour eprendre le contrôle des troupes du roi.

- Namur : le général Josephus Jacobus van Geen (nl) déclare l'état de siège depuis la citadelle de Namur.

- : deux patrouilles de reconnaissance belges accrochent les forces royales à Tervuren et à Vilvorde[9].

- : À Liège, le fort de la Chartreuse est pris par la garde urbaine liégeoise.

- : Les gardes en faction à la porte de Schaerbeek aperçoivent des cavaliers hollandais patrouillant autour de l'enceinte de Bruxelles. Aussitôt, la garde bourgeoise de Bruxelles effectue une sortie et accroche les hommes du 4e régiment de dragons légers de l'armée[10]. Les combats se poursuivent aux alentours de Diegem et d'Evere où les grenadiers venaient établir un campement. On dénombre deux morts et plusieurs blessés côté belge[9].

- :

- Diegem : Un détachement belge attaque la position des chasseurs à cheval et de tirailleurs dès 8 h. Après toute une journée d'escarmouches, le commandant hollandais, le baron van Coehoorn, lance une charge militaire avec un escadron de lanciers et disperse les belges, faisant une centaine de prisonniers[11]. On compte 3 morts et 5 blessés dans les rangs des patriotes.

- Oreye : La garde urbaine liégeoise et la garde communale ralliée à la cause, lancent une attaque sur les positions hollandaises stationnées dans le village, un point de passage stratégique sur la route qui relie Liège à Bruxelles via Saint-Trond, Tirlemont et Louvain. 600 Liégeois, sous le commandement du Major François-Joseph Mathot, ancien capitaine de la maréchaussée royale, attaquent les hommes du colonel Monhemius, commandant du 1er bataillon de la 7e afdeeling. Ils font entre 8 et 20 morts dans le camp adverse selon les sources[12] ainsi qu'une vingtaine de prisonniers et en profitent pour s'emparer des armes et des munitions. On compte un mort et plusieurs blessés dans les rangs liégeois[13].

- Zellik : Une fusillade a lieu entre les hussards du colonel Van Balveren, cantonnés à Asse[14] et un détachement de belges, sortis par la porte de Flandre avec trois pièces d'artillerie. L'opération fait deux morts dans les rangs belges[3].

Journées de Septembre

- : début des Journées de Septembre, l'armée passe à l'action à Bruxelles et en province.

- Bruxelles : début des Quatre Jours de Bruxelles, l'armée du Prince d'Orange qui campait à Vilvorde, attaque la ville qui s'est barricadée et résiste avec le soutien de nombreux renforts venus de province. Les combats font 1 300 blessés et 500 morts.

- Louvain : début des combats de Louvain, lorsque la ville est attaquée par les troupes du général Ghisbert Martin Cort Heyligers.

- :

- Ath : Chute de la citadelle d'Ath, le jour de l'arrivée du colonel hollandais Frederik Knotzer (nl), venu rétablir le pouvoir royal[15] alors qu'au même moment, Louis de Potter passe par la ville, en chemin vers Bruxelles. Cela galvanise les partisans locaux qui s'emparent de la place forte, avec, à leur tête, Édouard Duval de Beaulieu de Blaregnies, Louis-Joseph Hotton et Jacques Van der Smissen. Cela marque la fin de la révolte de 1830 à Ath.

- Bruges : Retrait de la garnison de la ville après la révolte des citoyens.

- Bruxelles : fin des Quatre Jours de Bruxelles à la suite du repli des forces du Prince d'Orange, qui évacuent le parc de Bruxelles, où elles sont arrêtées par les volontaires belges.

- Vilvorde : le commandant de la prison, Gérard Boon, la remet au gouvernement provisoire de Belgique[16].

- :

- Tournai : Début des combats de Tournai.

- L'armée royale évacue une partie de la province de Flandre-Occidentale par le port d'Ostende, en embarquant vers Flessingue.

- :

- Mons : La forteresse de Mons tombe aux mains des Belges, marquant la fin des combats de Mons.

- :

- Audenarde : les postes de garde sont attaqués par les bourgeois de la ville sous les ordres d'un boulanger local, Lieven Waelkens[17].

- Dinant : les insurgés se regroupent à l'hôtel de ville menés, entre autres par François-Joseph Denis, et forcent la garnison à se retrancher dans la citadelle de Dinant, qu'ils assiègent[18].

- Liège : Combats de Sainte-Walburge.

- Neufchâteau : Le bataillon de réserve de la 12e afdeeling, en garnison à Arlon (alors située dans le Grand-duché de Luxembourg), quitte la ville en direction du château de Bouillon mais est arrêté lors de son passage à Neufchâteau, par la garde bourgeoise de la ville[19].

- Philippeville : Des combats éclatent entre les insurgés belges et les soldats de l'armée. On dénombre un morte et plusieurs blessés, dont le colonel « hollandais » Hilvaart Theodorus van Teylingen van Hilvarenbeek[20]. La garnison néerlandaise dans la citadelle de Philippeville capitule finalement et évacue la place[21].

- Leefdael : une bataille a lieu dans le cadre des combats de Louvain[22].

- Vilvorde : une sortie est lancée contre les dernières troupes hollandaises encore stationnées dans la ville[23].

- Ypres : la garnison évacue la forteresse d'Ypres[24].

Octobre 1830

- :

- Gand : La ville se constitue un gouvernement provisoire composé de plusieurs commissions et présidé par Joseph Van Crombrugghe (nl), arbore le drapeau belge et envoie une délégation à Bruxelles pour annoncer que la ville se rallie au gouvernement provisoire de Belgique[25]. La garde bourgeoise encercle la citadelle de Gand.

- Moregem : Constant Van Hoebecke vient d'Audenarde arborer le drapeau belge dans la commune[26].

- Namur : Début des combats de Namur qui mènent à la capitulation et à la prise de la citadelle de Namur.

- Termonde : Insurrection populaire menée par Joseph Jacques et Napoléon-Grégoire Verberckmoes, qui désarment entre autres des soldats de la porte de l'Eau[27] et contribuent à l'évacuation militaire de la garnison[28].

- :

- Audenarde : La garnison évacue la ville après avoir remis les clés de l'arsenal, de la poudrière et de toutes les autres installations militaires aux insurgés belges locaux, menés par Julien et Frederik Ketele, Louis Gequiere, Jean de Contreras, Julien Briché, Raphaël Ameels, Charles Liedts et Camiel De Smet[29].

- Dinant : la citadelle de Dinant capitule[30].

- Eppegem : Une expédition est lancée par Charles Lecocq sur des soldats de l'armée encore en poste dans le village[31].

- Maaseik : André Paumen fait arborer le drapeau belge dans la ville[32].

- :

- :

- Bruxelles : proclamation unilatérale de l'indépendance de la Belgique par le Gouvernement provisoire de Belgique.

- Termonde : La garnison de la ville évacue en direction de Gand après que le corps franc alostois soit arrivé.

- :

- Charleroi : La forteresse de Charleroi tombe aux mains des Belges** Dinant : les insurgés se regroupent à l'hôtel de ville menés, entre autres par François-Joseph Denis, et forcent la garnison à se retrancher dans la citadelle de Dinant, qu'ils assiègent[30].

- Namur : capitulation de la citadelle de Namur.

- :

- Liège : capitulation de la citadelle de Liège[34] et création du 11e régiment de ligne sur base de l'ancien régiment néerlandais du même nom.

- :

- Gand : le corps franc des tirailleurs belges-parisiens mené par le Français Louis Adolphe Le Doulcet de Pontécoulant, entre dans la ville et entame le siège de la citadelle de Gand.

- :

- Gand : la citadelle de Gand capitule.

- :

- Heythuysen : Henri-Antoine Knapen, lieutenant-colonel de la schutterij locale, organise la révolte dans la commune et aux alentours en arborant le drapeau belge et en formant un corps franc qui prend la route de Venlo[35].

- Malines : Plusieurs bourgeois emmenés par Pierre-Antoine Verstappen, désarment les postes de garde de l'armée au moment où le Prince d'Orange passait en ville[36].

- :

- Annexion du grand-duché de Luxembourg par la Belgique[37], alors que ce territoire est une possession privée de la Maison d'Orange-Nassau et de Guillaume Ier, le roi des Pays-Bas.

- Création du 1er régiment d'infanterie de l'armée belge.

- Le chef-lieu de la province de Limbourg est transféré de Maastricht à Hasselt, au vu du siège de la forteresse de Maastricht (nl)[38]

- : début des combats d'Anvers avec l'insurrection à l'intérieur de la ville par le corps franc anversois mené par Frans Lodewijk Van den Herreweghe.

- :

- arrêté royal de Guillaume Ier suspendant son autorité législative et exécutive en Belgique ainsi que la représentation des provinces belges aux États généraux du Royaume des Pays-Bas.

- Bataille de Walem

- : la prise de Malines s’achève par la prise du pont de Walem, sur la Nèthe[39]

- : bataille de Berchem.

- : Prise et entrée dans Anvers des volontaires belges menés par Anne François Mellinet au petit matin. L'après-midi, le général commandant la citadelle d'Anvers, David Chassé, fait bombarder la ville sur ordre du duc de Weimar. L'opération coûte la vie à 85 personnes, détruit totalement 230 habitations alors que 125 autres sont ruines[40].

- : Les hommes du duc de Pontécoulant prennent le contrôle de Sluis[41].

- : Echec belge de prendre Oostburg et le contrôle de la Flandre zélandaise, défendue par les hommes du colonel néerlandais Joseph Ledel (nl)[42] et les belges menés par Ernest Grégoire.

Novembre 1830

- : la conférence de Londres (qui regroupe l'Autriche, la France, la Prusse, le Royaume-Uni, la Russie et les Pays-Bas) se saisit du problème belge et impose le jour même un armistice aux deux belligérants.

- : Dix patriotes belges attaquent un poste de garde néerlandais à Baarle-Nassau, faisant un mort[43].

- : Siège de Venlo (1830) (nl) au nord de la province de Limbourg, lors duquel Nicolas Joseph Daine s'empare de la forteresse éponyme.

Décembre 1830

- : l’indépendance de la Belgique est reconnue par la conférence de Londres.

1831

- : la tentative de coup d'état orangiste de 1831 à Gand échoue mais fait 47 morts et plusieurs dizaines de blessés.

- : Attaque de la canonnière n°2 de la marine royale néerlandaise par le corps franc De Gorter. Pour éviter la prise, le capitaine du vaisseau, Jan van Speijk (nl), le sabote en le faisant exploser, causant la mort de 26 des 31 membres d'équipage ainsi que de 7 volontaires belges[44]. Jan Van Speijk devient ainsi l'un des héros néerlandais de la révolution belge, décoré comme chevalier de quatrième classe de l'Ordre militaire de Guillaume.

- : signature du traité des XVIII articles, qui n'entrera jamais en fonction mais qui délimite les frontières de la Belgique.

- : prestation de serment de Léopold Ier, premier roi des Belges.

Campagne des Dix-Jours

- : début de la campagne des Dix-Jours, l'invasion de la Belgique par l'armée néerlandaise, défaite avec l'aide de l'armée française.

- : les troupes néerlandaises quittent Louvain après leur défaite.

- : les dernières troupes néerlandaises quittent la Belgique à l'exception de quelques forteresses où elles laissent des garnisons, notamment à Anvers, Maastricht ou Luxembourg.

- : la conférence de Londres adopte un protocole sur le partage de la dette ainsi qu'un projet de traité définitif en 24 articles. Celui-ci est accepté par la Belgique, mais refusé par les Pays-Bas.

- , signature du traité des XXVII articles qui reprend les 24 articles du 6 octobre plus trois autres, notamment pour préciser que l'exécution des dispositions du traité est placée sous la garantie des cinq puissances[45]. Le gouvernement néerlandais proteste par une note du 14 décembre.

1832

- : remise officielle par le roi Léopold Ier des Drapeaux d'Honneur de 1830 à 100 communes pour leur participation à la révolution belge.

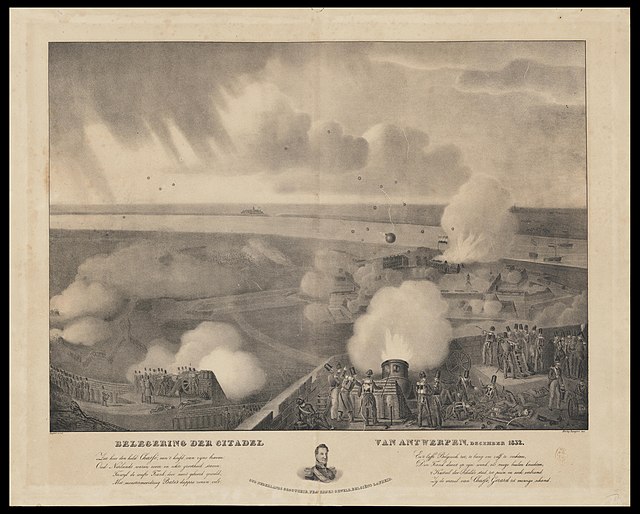

- : début du siège d'Anvers lorsque l'armée française du Nord commandée par le maréchal Gérard assiège la citadelle d'Anvers où sont encore stationnées des troupes néerlandaises.

1833

- : Nouvelle convention de Londres qui rétablit les pourparlers entre les deux belligérants et lors de laquelle Belgique et les Pays-Bas s'engagent par convention à prolonger indéfiniment l'armistice, à respecter le statu quo et à garantir la libre navigation sur les fleuves.

- : Début des négociations de paix entre les deux pays à Zonhoven.

- : Signature de la convention de Zonhoven qui met officiellement fin à la guerre par la reconnaissance du royaume uni des Pays-Bas de la déclaration d'indépendance de la Belgique. Les forteresses de Maastricht et de Luxembourg restent toutefois occupées par des garnisons néerlandaises.

Après 1834

- : Déclaration officielle du roi Guillaume Ier disant qu'il accepte les termes du traité des XXVII articles.

- : signature du traité des XXIV articles actant de jure la reconnaissance de l'existence de la Belgique par les Pays-Bas. Basé sur le traité de 1831, il en est toutefois modifié, entre autres concernant la formation territoriale de la Belgique, qui doit rendre une partie du Grand-duché de Luxembourg à la maison d'Orange-Nassau et du Limbourg à la confédération germanique.

- : le traité de Maastricht établit officiellement la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas.

Remove ads

Conséquences

Résumé

Contexte

Économiques

Militaires

Plusieurs places fortes stratégiques restèrent aux mains des néerlandais qui y maintinrent une garnison. Parmi elles, la citadelle d'Anvers, la forteresse de Luxembourg et la forteresse de Maastricht[46]. Alors qu'Anvers fut reprise en 1832 grâce à l'intervention de l'armée française, Maastricht resta un bastion néerlandais isolé (puisque le Limbourg était alors entièrement belge jusqu'à la signature du traité des XXIV articles, le ), entraînant de fréquentes incursions des soldats en territoire belge et de vives discussions lors des négociations de la convention de Zonhoven qui mit fin à la guerre. Luxembourg, quant à elle, devint membre de la Confédération germanique et la forteresse de la ville devint alors une « forteresse fédérale ». À cet effet, le roi des Pays-Bas (qui était également nommé grand-duc du Luxembourg) et la Prusse en partageaient l'administration. Alors que le roi Grand-duc restait pleinement souverain, la Prusse avait le droit de nommer le gouverneur de la forteresse et la garnison était composée d'un quart de soldats néerlandais et de trois quarts de soldats prussiens.

Mesures

- La circulation fluviale sur l'Escaut et la Meuse fut coupée entre les deux pays jusqu'à la convention de Londres du et la convention de Zonhoven du 18 novembre de la même année.

- Le gouvernement de La Haye interdit toute entrée aux Pays-Bas depuis la Belgique via les routes menant à Breda et Berg-op-Zoom, dans la province limitrophe du Brabant-Septentrional[47].

- Après la campagne des Dix-Jours la Belgique interdit de sonner les cloches dans les paroisses frontalières, par crainte que cela ne soit perçu comme une nouvelle invasion néerlandaise.

- En février 1833, une disposition du gouvernement de La Haye interdit toute importation de produits belges aux Pays-Bas.

Territoriales

La frontière entre les deux nouveaux pays évolua via deux traités :

- Le traité des XVIII articles , accordant à la Belgique l'actuel grand-duché de Luxembourg et l'actuel Limbourg néerlandais.

- Le traité des XXIV articles , rétrocède le Limbourg néerlandais aux Pays-Bas et créée une union personnelle entre Guillaume Ier et les territoires de langue germanique du sud-est, soit l'actuel Luxembourg, à l'exception notable du pays d'Arlon, région de langue traditionnelle luxembourgeoise mais qui fut gardé par la Belgique. La province belge de Limbourg et la province belge de Luxembourg sont alors redessinées.

Le Grand-Duché de Luxembourg

Après avoir été annexé à la Belgique dès le , le Grand-duché de Luxembourg fut scindé en deux lors du traité des XXIV articles, signé le et sa partie orientale, de langues germaniques, fut rendue au grand-duc de Luxembourg, Guillaume Ier (également roi des Pays-Bas). Sa partie occidentale, de langues romanes, appelée le « quartier wallon » fut conservée par la Belgique et forme, depuis lors, la province de Luxembourg.

Scission du Limbourg

Autrefois province du royaume uni des Pays-Bas, la province de Limbourg, traversée par la Meuse, fut initialement belge de la révolution de 1830 jusqu'au Traité des XXIV articles de 1839 qui contraint le jeune royaume à rendre le grand-duché de Luxembourg ainsi qu'une partie du Limbourg.

La province belge du Limbourg, telle qu'elle existe aujourd’hui fut donc créée sur le territoire occidental de la province, tandis que sa partie orientale fut léguée à la Confédération germanique sous la forme d'un nouveau duché. Celui-ci sera ensuite rétrocédé aux Pays-Bas lors de la dissolution de la confédération en 1866 et devint l'actuelle province néerlandaise de Limbourg.

Remove ads

Bibliographie

- Comité administratif de la Société centrale des décorés de ta Croix de fer, Liste nominative des citoyens décorés de la Croix de fer, Bruxelles, Imprimerie et lithographie de P-M Michelli, (lire en ligne).

- Robert Demoulin, Les Journées de septembre 1830 à Bruxelles et en Province., Liège, Presses universitaires de Liège., , 280 p. (lire en ligne).

- Charles Emmanuel Poplimont, La Belgique depuis 1830., Gand, Désiré Verhulst, (lire en ligne).

- Constantin Rodenbach, Épisodes de la Révolution dans les Flandres 1829, 1830, 1831, L. Hauman et compagnie, (lire en ligne).

Remove ads

Voir aussi

- Chronologie de la révolution belge

- Convention de Zonhoven

- Déclaration d'indépendance de la Belgique

- Formation territoriale de la Belgique

- Liste des guerres de la Belgique

- Liste des guerres des Pays-Bas

- Participation française à la révolution belge de 1830

- Participation luxembourgeoise à la révolution belge de 1830

- Révolution belge

- Volontaires de la révolution belge

Notes et références

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads