Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Histoire des cathédrales en France

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Cet article retrace l'histoire des cathédrales en France.

Remove ads

Des abbayes aux cathédrales

Résumé

Contexte

Ce que les abbayes font durant le XIe siècle, les évêques n'en ont ni les ressources, ni le pouvoir.

Jusqu'à la fin du XIIe siècle, les cathédrales n'ont pas les dimensions que nous leur connaissons aujourd'hui : nombre d'églises abbatiales sont des constructions beaucoup plus grandes (cf. Cluny dont la longueur est supérieure à celle de la basilique actuelle de Saint-Pierre de Rome). Jusque-là, le morcellement féodal constitue un obstacle à la constitution civile des populations ; l'influence des évêques est limitée par ces grands établissements religieux du XIe siècle. Les abbayes menées par des abbés à forte personnalité, constituent par contre des centres d'attraction où se combinent richesse et pouvoir, intelligence et activité. Les abbayes sont des propriétaires puissants, protégés par les papes et jouissent de privilèges étendus qui les assimilent quasiment à des seigneurs féodaux. Leur influence est considérable du fait de leur participation très active à l'éducation de la jeunesse et à toutes les décisions politiques.

Lorsque les populations urbaines, instruites, enrichies, laissent paraître les premiers symptômes d'émancipation et s'érigent en communes, se produit une réaction contre la féodalité monastique et séculière. Les évêques, appuyés par la monarchie, vont profiter de ce mouvement : l'instant est propice pour reconquérir le pouvoir et l'influence qui leur revient normalement au sein de l'Église, alors qu'ils s'étaient concentrés dans les établissements religieux.

Parfois, les collégiales sont titrées cathédrales sans reconstruction notable. C'est le cas de la cathédrale Saint-Dié de Saint-Dié-des-Vosges, vaste édifice roman dont seule la façade fut reconstruite au XVIIIe siècle, avant que de devenir siège d'un évêché en 1777.

Remove ads

Le Moyen Âge, âge d'or des cathédrales

Résumé

Contexte

La majorité des cathédrales a été érigée entre 800 et 1600. Ainsi la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a débuté en 1163 par les mains du Pape Alexandre III pour enfin se terminer en 1345 (ou 1351, tout dépend des sites historiques), celle de la cathédrale Notre-Dame de Reims en 1211.

En dehors de cette période, quelques cathédrales furent construites ou reconstruites comme par exemple :

- XVIIIe, cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast d'Arras, cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation de Nancy, cathédrale Saint-Pierre de Rennes, cathédrale Saint-Louis de La Rochelle.

- XIXe, cathédrale Saint-Jean de Belley, cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux de Gap, cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, à Lille, cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille (La Major).

- XXe, cathédrale Notre-Dame de Créteil, cathédrale de la Résurrection d'Évry, cathédrale Sainte-Geneviève-et-Saint-Maurice de Nanterre.

Le temps des premières cathédrales

Seule l'archéologie nous permet de connaître l’existence de cathédrales antérieures au XIe siècle. Une exception notable cependant, une partie de la nef de l'ancienne cathédrale carolingienne de Beauvais subsiste aujourd'hui

Les cathédrales romanes

En France, beaucoup des cathédrales romanes ont disparu, remplacées par les cathédrales gothiques. Mais subsistent tout de même encore aujourd'hui : la cathédrale Saint-Étienne d'Agde, la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Véran de Cavaillon, la cathédrale Notre-Dame-du-Bourg de Digne, la cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie d'Elne, la cathédrale Notre-Dame d'Embrun, la cathédrale Notre-Dame-du-Puy de Grasse, la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Lescar, la cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth d'Orange, l'ancienne cathédrale Saint-Étienne de Périgueux, la cathédrale Saint-Front de Périgueux, la cathédrale Saint-Pons de Saint-Pons-de-Thomières, la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Senez, la cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers de Sisteron, la cathédrale de Vaison-la-Romaine, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Villeneuve-lès-Maguelone, auxquelles on peut ajouter l'ancienne cathédrale Saint-Trophime d'Arles…

La cathédrale Saint-Étienne d'Agde présente la particularité d'être fortifiée : c'est en 1173 que l’évêque Guillaume II entreprend la fortification du bâtiment sur les fondations d'une ancienne église carolingienne du IXe siècle. La cathédrale présente l'un des plus beaux exemples d'église romane fortifiée de la région[1].

L'essor au XIIe siècle et première moitié du XIIIe siècle

Dans la seconde moitié du XIIe et au XIIIe siècle, l'épiscopat se renforce et entreprend de reconstruire ses cathédrales. La relative prospérité de l'économie et des finances royales, et l'appui fort de souverains — comme Philippe-Auguste, Louis VIII et Saint Louis — forment un contexte favorable à ce projet (ce qui explique, pour l'essentiel, que les cathédrales sont construites sur le domaine royal). Le concours énergique des populations et l'activité développée par les établissements religieux allait lui venir en aide.

La première des grandes cathédrales gothiques de France est la cathédrale Saint-Étienne de Sens, dont la construction a été décidée vers 1135 par l'archevêque Henri Sanglier, et mise en œuvre par l'architecte Guillaume de Sens[2].

Il est difficile aujourd'hui de donner une idée de l'empressement avec lequel les populations urbaines se mirent à élever des cathédrales. La foi avait certes son importance, mais il s'y joignait un instinct très juste d'unité et de constitution civile. Plus que de la cité, la cathédrale était pour André Vauchez la « fille des moissons » puisqu'elle était financée pour l'essentiel par le prélèvement agricole de l'évêque et du chapitre[3].

Selon le médiéviste Florian Mazel, la réforme grégorienne (de la seconde moitié du XIe siècle au début du XIIIe siècle) a entraîné l'autonomie des évêques vis-à-vis des seigneurs laïcs et leur enrichissement ainsi que celui des chapitres cathédraux, grâce à la dîme ou d'autres taxes. Cela a permis la relance des grands chantiers de rénovation ou de reconstruction des cathédrales[4].

L'essoufflement du mouvement

L'autorité royale limite les ambitions du clergé

L'alliance du clergé avec la monarchie ne tarde pas à inquiéter les barons ; saint Louis reconnait bientôt que le pouvoir royal ne fait que changer de maître. En 1235, la noblesse de France et le roi s'assemblent à Saint-Denis pour limiter la puissance que les tribunaux ecclésiastiques s'étaient arrogée.

En 1246, les barons rédigent un pacte d'union et nomment une commission des quatre plus puissants d'entre eux, pour décider dans quels cas le baronnage doit prendre fait et cause pour tout seigneur vexé par le clergé. De plus, chaque seigneur s'engage à mettre en commun la centième partie de son revenu, afin de poursuivre activement le but de l'union.

Au milieu de ces dangers, par sa conduite à la fois ferme et prudente, le roi parvient à contenir les prétentions du clergé dans des limites favorables à son pouvoir, et faire prévaloir l'autorité monarchique sur la féodalité. Dès lors, le rythme des constructions se ralentit : les édifices commencés sont achevés à la hâte, et ceux qui sont lancés le sont à moins vaste échelle. Les quelques études des comptes montrent que les réserves dont disposent les évêques se sont épuisées, souvent en rachat d'immeubles autour des anciennes cathédrales, et/ou dans le début de la construction de l'église. Les projets s'essoufflent ou ralentissent dans la mesure où ils ne sont plus alimentés que par des dons annuels ou les excédents dégagés par les ressources du domaine de l'évêque.

Ralentissement des campagnes de construction dans la seconde moitié du XIIIe siècle

Les chantiers de ces vastes constructions tardivement sorties de terre n'arrivent pas à leur développement final ; ils s'arrêtent tout à coup ; si les cathédrales sont achevées, c'est au prix d'efforts personnels d'évêques ou de chapitres qui emploient leurs propres biens pour terminer ce que la Foi et la fougue de toute une population avaient entrepris. Rares sont les cathédrales qui ont été achevées telles qu'elles avaient été projetées.

Cela se comprend : la période pendant laquelle leur existence est pour ainsi dire un besoin impérieux, l'expression d'un désir irrésistible, correspond à une durée d'environ soixante ans, comprise entre les années 1180 et 1240. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est qu'en un temps aussi court on ait pu obtenir, sur un territoire aussi vaste, des résultats aussi surprenants ; car ce n'était pas seulement des manœuvres qu'il fallait trouver, mais des milliers d'artistes qui, la plupart, étaient des hommes dont le talent dans l'exécution des œuvres est pour nous aujourd'hui un sujet d'admiration.

- À la mort de Philippe-Auguste, en 1223, les diocèses bâtisseurs sont compris dans le domaine royal : Beaucoup ont rebâti leurs cathédrales initiales. Les constructions sont fort avancées même si beaucoup restent inachevées.

- Si certains diocèses sont politiquement unis au domaine royal, et s'en reconnaissent vassaux, leurs cathédrales s'élèvent rapidement sur des plans nouveaux, comme celles de la France ; les diocèses de Reims, de Châlons, de Troyes en Champagne, sont les premiers à suivre le mouvement. En Bourgogne, ceux d'Auxerre et de Nevers, les plus rapprochés du domaine royal, reconstruisent leurs cathédrales ; ceux d'Autun et de Langres, plus éloignés, conservent leurs anciennes églises élevées vers le milieu du XIIe siècle.

- Dans la Guyenne, restée anglaise, excepté Bordeaux qui tente un effort vers 1225, Périgueux, Angoulême, Limoges, Tulle, Cahors, Agen, gardent leurs vieux monuments.

- En dehors du domaine royal, le mouvement n'existe pas, et ce n'est que plus tard, vers la fin du XIIIe siècle, lorsque la monarchie eut à peu près réuni toutes les provinces des Gaules à la Couronne, que l'on entreprend la reconstruction des cathédrales. C'est alors que quelques diocèses remplacent leurs vieux monuments par des constructions neuves élevées sur des plans sortis du domaine royal. Mais ce mouvement est restreint, timide, et il s'arrête bientôt par suite des difficultés politiques du XIVe siècle.

- À la mort de Philippe le Bel, en 1314 - soit près d'un siècle plus tard- le domaine royal s'est étendu : il englobe la Champagne, le Languedoc, le marquisat de Provence, l'Auvergne et la Bourgogne. Les provinces anglaises, la Bretagne et la Provence, seules, résistent. À la mort de Charles V, en 1380, les Anglais ne possèdent plus que Bordeaux, le Cotentin et Calais.

- Montpellier (cathédrale Saint-Pierre de Montpellier en 1364), Carcassonne, Narbonne, Lyon, exécutent dans leurs cathédrales des travaux considérables et tentent de les renouveler. Clermont en Auvergne, cherche à suivre l'exemple.

- Mais l'élan formidable du XIIe/XIIIe s. semble épuisé : les cathédrales dont la reconstruction n'a pas été commencée pendant le XIIIe siècle demeurent ce qu'elles sont ; celles restées inachevées se terminent avec peine[5].

- Le mouvement continue, de manière plus lente, alors que les styles utilisés se diversifient : cathédrale Saint-Pierre de Rennes (1490), cathédrale Sainte-Marie d'Auch (1489)

Liste de cathédrales avec mention de la date présumée de début des travaux

- Cathédrale Notre-Dame de Verdun (990)

- Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (1015)

- Cathédrale Saint-Maurice de Vienne (1030)

- Cathédrale Saint-Étienne de Besançon (1033)

- Cathédrale Saint-Julien du Mans (1060)

- Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse (1071)

- Cathédrale Saint-Vincent de Viviers (XII°s.)

- Cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence (XII°s.)

- Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême (1110)

- Cathédrale Saint-Lazare d'Autun (1120)

- Cathédrale Notre-Dame d'Évreux (1126)

- Cathédrale Saint-Jean de Besançon (1127)

- Cathédrale Notre-Dame de Chartres (1134)

- Cathédrale Saint-Étienne de Sens (1135)

- Basilique Saint-Denis (1140)

- Cathédrale Saint-Mammès de Langres (1140)

- Cathédrale Notre-Dame de Noyon (1145)

- Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo (1146)

- Cathédrale Notre-Dame de Cambrai (1148),

- Cathédrale Notre-Dame de Laon (1150)

- Cathédrale Saint-Maurice d'Angers (1150)

- Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers (1162)

- Cathédrale Notre-Dame de Paris (1163)

- Primatiale Saint-Jean de Lyon (1175)

- Cathédrale Saint-Étienne de Meaux (1175)

- Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons (1176)

- Basilique Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand (1185)

- Cathédrale Saint-Étienne de Bourges (1195)

- Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes (1200)

- Cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne (1203)

- Cathédrale Notre-Dame de Rouen (1204)

- Cathédrale Notre-Dame de Sées (1210)

- Cathédrale Notre-Dame de Reims (1211)

- Cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre (1215)

- Cathédrale Saint-Étienne de Toul (1215-20)

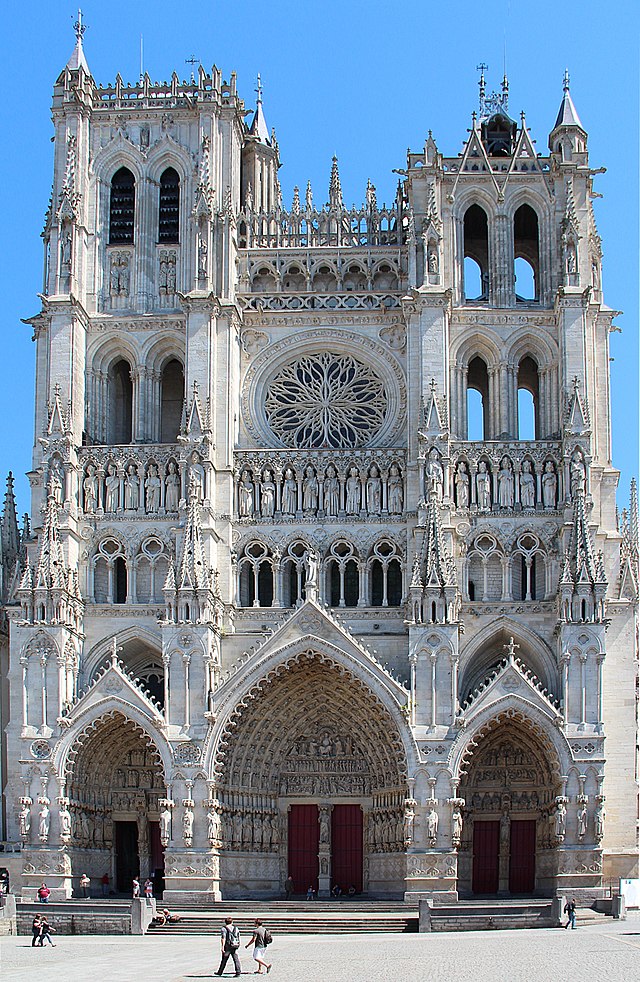

- Cathédrale Notre-Dame d'Amiens (1220)

- Cathédrale Notre-Dame de Coutances (1220)

- Cathédrale Saint-Étienne de Metz (1220)

- Cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Nevers (1224)

- Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (1225)

- Cathédrale Notre-Dame de Bayeux (1230)

- Cathédrale Saint-Gatien de Tours (1236)

- Cathédrale Saint-Corentin de Quimper (1239))

- Cathédrale Saint-Michel de Carcassonne (1247)

- Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Clermont-Ferrand (1248)

- Cathédrale Saint-Étienne de Châlons (1260)

- Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer (1263)

- Basilique Saint-Nazaire de Carcassonne (1269)

- Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne (1272)

- Cathédrale Notre-Dame de Rodez (1277)

- Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi (1282)

Remove ads

La construction de cathédrales à l'époque moderne

La fin de travaux déjà engagés au Moyen Âge

Certaines cathédrales inachevées au Moyen Âge ont connu une reprise des travaux au XVIe siècle comme la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, de Metz (transept et chœur) ou la cathédrale Notre-Dame d'Évreux par exemple. La cathédrale Saint-Maclou de Pontoise et la cathédrale Notre-Dame du Havre furent elles aussi en grande partie reconstruites au XVIe siècle en style Renaissance.

Les cathédrales des XVIIe et XVIIIe siècles

La construction d'un certain nombre de cathédrales fut entreprise après la révocation de l'édit de Nantes, en 1685. L'Église, encouragée par le pouvoir royal, entendait affirmer sa présence en terre jusque-là protestante. Ce fut le cas à La Rochelle et à Montauban.

D'autres constructions furent engagées pour remplacer un édifice ruiné comme à Rennes, Dax ou à Langres pour la façade. La création du diocèse de Nancy, en 1777 fit de la primatiale de Lorraine, la cathédrale de Nancy. Les cathédrales actuelles d'Arras et de Cambrai n'accédèrent à cette dignité que par la destruction des anciennes cathédrales vendues comme biens nationaux à la Révolution française.

Époque contemporaine, la fin de la construction de cathédrales ?

Les cathédrales du XIXe siècle

Quelques cathédrales furent reconstruites au cours du XIXe siècle comme la cathédrale de Belley, la cathédrale de Gap ou la cathédrale de Lille en style néogothique ; la cathédrale de Moulins étant agrandie, en style néogothique également. La cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille, quant à elle, fut reconstruite en style néo-byzantin dans la seconde moitié du XIXe siècle. La cathédrale Saint-Charles-Borromée de Saint-Étienne de style néogothique a été construite de 1912 à 1923.

Les cathédrales des XXe et XXIe siècles

Dans les années 1960, la création de nouveaux diocèses dans la région parisienne a entraîné l'élévation au rang de cathédrale d'édifices construits dans l'entre-deux-guerres comme la cathédrale de Nanterre, la cathédrale d'Evry construite à la toute fin du XXe siècle et la cathédrale de Créteil inaugurée en 2015.

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads