Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Icosium

cité antique en Algérie De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Icosium est une cité antique punique puis berbère, ensuite colonie romaine, située dans l'actuelle ville d’Alger. Cette cité a connu plusieurs phases historiques majeures, depuis sa fondation d’origine punico-phénicienne jusqu’à sa renaissance à l’époque médiévale. Les travaux du métro d'Alger, notamment à la place des Martyrs, ont permis de retrouver des vestiges couvrant plus de 2 000 ans d’histoire.

Remove ads

Étymologie

Le nom grec d'Icosium ("Ikósion" ) a longtemps été expliqué a posteriori comme dérivant du mot εἴκοσι / eíkosi (« vingt »), par référence aux vingt compagnons d'Héraclès/Hercule, qui auraient fondé la cité pendant leur séjour dans les monts Atlas, au cours de l'un des douze travaux[1].

C'est en réalité la transcription phonétique de son nom punique ʿwyksm[2] (« L'île aux mouettes »)[1], qui fut ensuite transcrit en grec et en latin.

Le nom « Ikosim », forme la plus proche de l’appellation punique originelle (𐤀𐤉𐤊𐤔𐤌 / ʾY KSM), désigne l’ancien site sur lequel fut fondée la ville d’Alger. Ce toponyme précède la latinisation du nom en « Icosium », intervenue après l’intégration de la région dans l’Empire romain à la suite de la destruction de Carthage en 146 av. J.-C.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Colonie punique

Icosium est à l’origine un petit comptoir phénico-punique, fondé probablement avant le début du IIIe siècle av. J.-C., dans le cadre du réseau de ports et d’escales côtières que les Carthaginois établissaient tous les 45 à 80 km le long du littoral nord-africain, depuis Carthage jusqu’à l’extrême nord-est de la côte atlantique. Ce type d’établissement avait avant tout une vocation commerciale et maritime, favorisant les échanges entre Méditerranée orientale, Maghreb central et Occident punique. Plusieurs découvertes archéologiques ont confirmé la présence punique sur le site. La plus notable remonte à 1940, lorsqu’un trésor de 158 monnaies en plomb et en bronze a été mis au jour dans l’ancien quartier de la Marine à Alger, à l’occasion de travaux urbains. Ces pièces, datées entre le IIIe et le Ier siècle av J.C., témoignent d’une activité économique et commerciale soutenue, dans un contexte d’influence carthaginoise directe[3]. Malgré la faiblesse des vestiges visibles aujourd’hui, plusieurs éléments matériels (céramique, amulettes, nécropoles) et toponymiques suggèrent qu’Icosium punique a constitué le noyau originel autour duquel s’est développée la ville romaine, puis plus tard, la médina islamique d’El Djazaïr.

Ville romaine

De 146 av. J.C., date de la chute de Carthage qui vit la fin du royaume punique jusqu'en l'an 40 de notre ère, début de l'annexion romaine, Icosium connut une période intermédiaire, quoique déjà sous l'influence de Rome. La Maurétanie Césarienne dont la capitale n'était pas Icosium mais Césarée (Cherchell aujourd'hui) était gouvernée par des rois indigènes. Mais à partir de 25 av. J.C., l'empereur romain Auguste installa des rois vassaux avec Juba II et plus tard, son fils Ptolémée. Sous le règne de Juba II, Icosium connut une renaissance après la révolte de Tacfarinas qui avait endommagé la ville avec l'arrivée de 3 000 soldats romains vétérans[4]. En l'an 40 de notre ère, Ptolémée en voyage à Lugdunum (Lyon) fut assassiné par l'empereur romain Caligula et à partir de ce moment-là, Icosium fit partie intégrante de l'Empire Romain[5].

En l'an 75, l'empereur Vespasien octroya à la ville le privilège des droits latins en tant que colonia Latina. On a retrouvé des traces de la vieille Icosium , notamment à l'emplacement de l'ancienne rue de la Marine qui avait une disposition identique à ce qui était autrefois une voie romaine ainsi que dans la rue Bab-Azoun - rue Bab-el-Oued qui était le "cardo maximus" de la ville[6]. Jusqu'en 1845, on pouvait ainsi voir un aqueduc en ruine près de la "Porte de la Victoire" d'Alger. Il existait des cimetières romains près de Bab-El-Oued. D'autres colonies romaines furent également installées à l'extérieur de la ville près de la rivière appelée à l'époque Savus (peut-être l'Oued El-Harrach actuelle)[7],[8].

Vers le IIe siècle, un afflux de Berbères venant de la campagne changea la démographie de la colonie, de telle sorte que les locuteurs latins devinrent une élite minoritaire.

Histoire ultérieure

Icosium resta rattachée à l'Empire Romain jusqu'à ce qu'elle soit conquise par les Vandales en 430, comme tout le reste de l'Afrique du Nord. En 442, un accord entre l'Empire Romain et les Vandales permit toutefois à Icosium de continuer à être occupée par les Romains pendant l'occupation vandale du nord de la Maurétanie Césarienne. Quelques tribus berbères prirent ensuite le contrôle de la ville au début du VIe siècle mais la ville fut plus tard reconquise par l'Empire Byzantin. Ceci arriva juste avant la conquête arabe à la fin du VIIe siècle.

Icosium fut ensuite détruite par les Arabes vers la fin du VIIe siècle (aux alentours de 681-700 ap. J.-C.), dans le contexte de la grande expansion omeyyade en Afrique du Nord[9],[10]et devint à partir du VIIIe siècle un petit village côtier sans importance, sans infrastructure urbaine héritée de l’époque romaine[11]. Jusqu'en 950, il ne resta de l'Icosium romaine que des ruines[9],[11]. Cette situation est confirmée par l’absence d’activité économique, politique ou religieuse notable durant deux siècles.

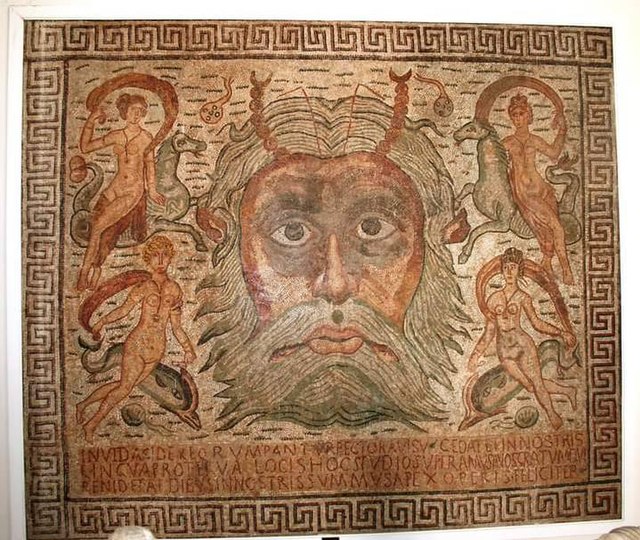

"La ville romaine s'étendait le long de la côte avec la colline derrière. Elle était protégée par un rempart avec des tours. Certaines parties existent encore aujourd'hui à plusieurs endroits ... les fortifications entouraient une partie de la Casbah moderne au Sud-Ouest ainsi que le quartier Bab-El-Oued (d'Alger) au Nord-Est. Elles allaient jusqu'au Square Bresson au Sud-Est. A l'extérieur existaient des villas dans la plaine côtière et, plus souvent, sur les flancs des collines. On trouva quelques sculptures à ces endroits : deux têtes de femme, une statue de Pomone, une autre statue d'une divinité féminine, une tête de l'empereur Hadrien. Elles se trouvent toutes au Musée des Antiquités d'Alger. A l'intérieur de la ville basse, qui était densément peuplée, un réseau de rues perpendiculaires formaient des insulae. Leur plan peut souvent être tracé dans la grille du réseau urbain moderne. Ainsi le decumanus maximus suivait la rue Bab Azoun moderne ... Parmi les monuments découverts ou repérés dans la ville, les bains publics sont d'une particulière importance. Quatre citernes placées côte à côte et deux mosaiques ornementales indiquent qu'un premier établissement de bains se trouvait sous la vieille cathédrâle. Un second fut trouvé sous la première église Notre-Dame-des-Victoires. Un troisième fut découvert dans les faubourgs au Sud-Est, près du Jardin d'Essai. D'après l'inscription (CIL VIII,9256) , un mithraeum existait sans doute. Aucune église n'est connue à cet endroit mais des chapiteaux et une fenestella confessionis[12](au musée d'Alger), indiquent la présence d'un édifice consacré au culte chrétien". Marcel Le Glay

Aucun aménagement musulman notable n’est attesté avant le Xe siècle, période à laquelle la ville connaît une renaissance. C’est en effet vers 960–980 que Bologhine ibn Ziri, gouverneur ziride de l’Ifriqiya au nom des Fatimides, entreprend de fonder une nouvelle cité sur les ruines d’Icosium. Il y construit une citadelle (qasr), une mosquée, réaménage le port antique, et établit un nouveau tissu urbain, à l’origine de la future Casbah d’Alger. Il donne à la ville le nom d’Al-Djazair (en arabe : الجزائر), signifiant « les îles », en référence aux îlots rocheux situés dans la baie — aujourd’hui rattachés à la côte. À partir de cette époque, Alger se développe sous les dynasties berbères locales. Elle devient progressivement un centre régional actif, ouvert sur la mer Méditerranée et relié aux réseaux politiques et commerciaux du Maghreb central, jusqu’à sa transformation, au XVIe siècle, en base maritime ottomane placée sous l’autorité nominale du sultan mais gouvernée de manière autonome par la Régence d’Alger[13],[14],[15].

Il est désormais établi que la Casbah d'Alger, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et considérée comme le plus ancien quartier de la ville, construit sur une colline qui s'étend vers la mer, repose en grande partie sur les vestiges de l’ancienne cité d’Icosium.

Remove ads

Découvertes archéologiques

Résumé

Contexte

Une opération d’archéologie préventive a été menée sur la place des Martyrs en lien avec la construction d’une station de métro dans la zone basse de la Casbah d’Alger, classée patrimoine national et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette fouille visait à concilier les exigences de développement urbain avec la préservation d’un riche patrimoine archéologique. Les découvertes réalisées depuis 1994, confirmées par les diagnostics de 2008 et 2009, ont amené le ministère des Transports à réduire la superficie du projet de station de 8 000 à 3 250 m² afin de protéger les vestiges historiques du site[16],[17].

La fouille de la place des Martyrs de 2013 est pilotée par le ministère de la Culture, avec une maîtrise d’ouvrage déléguée par l'Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC). L’opération est menée conjointement par le Centre national de recherche en archéologie (CNRA) et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), regroupés dans un consortium de spécialistes multidisciplinaires. Il s’agit de la plus longue fouille archéologique jamais réalisée en Algérie (27 mois), menée en coordination avec un grand chantier urbain : la construction de la station de métro de la Place des Martyrs. Les travaux archéologiques ont été adaptés aux contraintes du calendrier de l’Entreprise Métro d'Alger (EMA)[16],[17].

Les fouilles archéologiques menées sur l’accès nord de la place des Martyrs (sur deux zones de 180 m2 et 250 m2) ont révélé des vestiges de quartiers berbéro-islamiques et berbéro-ottomans construits directement sur le substrat rocheux. Bien que les couches archéologiques soient peu épaisses, elles ont permis d’identifier plusieurs phases d’occupation, allant de l’époque berbéro-romaine à la période coloniale[16],[17].

Parmi les découvertes notables figurent des constructions orientées est-ouest, attribuées à la période ottomane, reposant sur une ancienne canalisation probablement d’époque islamique. La zone du puits de ventilation (80 m², 2 m de profondeur) et une autre zone de 133 m² fouillée jusqu’à 7 m de profondeur ont livré des vestiges d’habitat et d’activités artisanales datant du Haut Empire[16],[17].

Une rue antique orientée nord-sud (Cardo maximus), large de 6 mètres, a également été dégagée à l’ouest du puits, indiquant l’existence d’un axe structurant de la ville antique d’Icosium[16],[17].

La fouille archéologique de la zone correspondant à l’emplacement principal de la station de métro a couvert près de 800 m². Elle a révélé des vestiges allant de l’époque antique à la période coloniale. Deux édifices coloniaux majeurs, l’Hôtel de la Régence et le Café Apollon, se distinguent par leurs caves profondes[16],[17].

Dans le nord de la zone, des échoppes adossées à des structures berbéro-ottomanes témoignent de la continuité de l’urbanisme. Un îlot d’habitation ottoman, bordé par deux rues, occupe la partie nord, où deux grandes citernes ont également été découvertes[16],[17].

Les traces de l’époque berbéro-islamique sont limitées à des fondations, dont le tracé a été en grande partie repris lors de la reconstruction ottomane, effaçant les structures plus anciennes. Au sud, des tombes berbéro-byzantines ont été mises au jour ; à l’ouest, un tronçon de la grande voie antique (Cardo maximus) a été retrouvé ; et à l’est, les fondations d’un large mur en arc de cercle, probablement d’origine berbère, ont été dégagées sur le substrat rocheux[16],[17].

En fouillant jusqu’à 7 mètres de profondeur, les archéologues retracent près de 2 000 ans d’histoire du centre d’Alger, à proximité de l’ancien comptoir berbéro-punique d’Ikosim (IIe–IIIe siècles av. J.-C.)[16],[17].

La cité, devenue Icosium sous le règne de Juba II à la fin du Ier siècle, révèle un urbanisme typiquement berbéro-romain, notamment à travers deux rues dallées orientées nord-sud (Cardo maximus) et un vaste édifice public daté de la fin du IIe siècle, occupant 440 m². Ce bâtiment à plan basilical, divisé par deux rangées de piliers, est orné au IVe siècle d’un sol en mosaïque à motifs géométriques, accompagné d’une dédicace de huit lignes[16],[17].

Dès la fin du Ve siècle, un déclin urbain s’amorce. Une nécropole berbéro-byzantine du VIIe siècle s’installe sur les ruines du quartier, comptant 71 tombes regroupant adultes et enfants, souvent en sépultures multiples[16],[17].

À l’époque berbéro-islamique, la ville est reconstruite au Xe siècle par les Beni Mezghenna, mais seuls subsistent les fondements d’un plan urbain structuré[16],[17].

El Djazaïr connaît ensuite une grande prospérité grâce à son port, atteignant son apogée entre le XVIe et le XIXe siècle. L’organisation urbaine de cette période s’appuie sur le tracé hérité de l’époque précédente. L’ouest du secteur est occupé par des ateliers-boutiques, tandis que l’est abrite des espaces artisanaux, notamment des forges et ateliers de ferronnerie. Au sud-ouest, les vestiges du Beït El-Mal et de la mosquée Es-sayida témoignent du rôle spirituel et économique du quartier. Les puissantes fondations d’un bâtiment carré sont attribuées au minaret de la mosquée. Cette partie de la Casbah a été en grande partie détruite au début de la période coloniale, entre 1830 et 1832[16],[17].

Les vestiges archéologiques remontant notamment à l'époque romaine ont été découverts. Un édifice public pavé d'une mosaïque du Ve siècle, une vaste nécropole byzantine du VIIe siècle renfermant plusieurs dizaines de tombes, des outils de défenses comme des "boules catapultiques" furent mises à jour[18] et un ensemble de 385 pièces de monnaie en argent de provenances diverses, émises pendant les règnes de Philippe II, Philippe III et Philippe IV rois d’Espagne et des Indes, appartenant à la dynastie autrichienne des Habsbourg[19]. Les autorités ont réussi à modifier la ligne de métro initialement prévue et ont fait à cet endroit une station-musée[20].

Remove ads

Religion

Résumé

Contexte

Après les dieux phéniciens et le panthéon des dieux romains, le christianisme commença à être pratiqué à la fin du IIe siècle et devint la religion principale des berbères romanisés d'Icosium au début du IVe siècle.

Le diocèse d'Icosium fut créé en l'an 400. Trois évêques de la ville sont connus depuis l'antiquité et ont été mentionnés dans les textes jusqu'au Ve siècle. Le premier fut Crescens, évêque donatiste, qui participa au concile chrétien de Carthage en mai 411, concile qui opposa donatistes et catholiques. Ensuite, l'évêque catholique Laurentius qui participa au concile de Carthage en 418 comme représentant de la Maurétanie Césarienne. Saint Augustin l'évoque d'ailleurs dans une lettre adressée au Pape Célestin Ier[21]. Le dernier évêque d'Icosium dont on mentionne l'existence est Victor, évêque catholique qui fut convoqué en février 484 avec tous les prélats de la Maurétanie Césarienne sur ordre du roi vandale Hunéric, qui voulait imposer l'arianisme. Quelques semaines après cet événement, celui-ci interdit le catholicisme, les évêques furent chassés de la ville et expulsés, les uns dans la campagne africaine, les autres en Corse. Le diocèse d'Icosium disparut définitivement autour de l'an 500.

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads