Timeline

Chat

Prospettiva

Polacanthus

genere di animali della famiglia Polacanthidae Da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Remove ads

Polacanthus (il cui nome deriva dal greco antico polys / πολύς «molte» e akantha / ἄκανθα «punte» o «spine»),[3] è un genere estinto di dinosauro ankylosauro polacanthino vissuto nel Cretaceo inferiore, circa 130-125 milioni di anni fa (Barremiano), in quella che oggi è l'Inghilterra. Il genere comprende una sola specie, P. foxii, oggi considerata l'unica specie valida del genere.[4]

Polacanthus deve il suo nome a una scoperta avvenuta sull'isola di Wight nel 1865. Non sono stati rinvenuti molti resti fossili di questa creatura e alcune importanti caratteristiche anatomiche, come il cranio, sono tuttora poco conosciute. Le prime ricostruzioni dell'animale lo raffiguravano spesso con una testa molto generica, poiché era noto prevalentemente per la metà posteriore dello scheletro. L'animale poteva raggiungere anche i 5 metri di lunghezza. Il suo corpo era coperto da un'armatura di placche e spine, che lo rendono un membro della famiglia Nodosauridae.

Remove ads

Descrizione

Riepilogo

Prospettiva

Polacanthus era un ankylosauro di medie dimensioni. Nel 2010, Gregory S. Paul ne stimò una lunghezza di 5 metri e un peso di 2 tonnellate.[5] Nel 2012, Thomas Holtz fornì invece una stima inferiore, pari a 4 metri di lunghezza per un peso compreso tra 227 e 454 kg.[4] Le zampe posteriori erano relativamente lunghe per un ankylosauro, con una lunghezza del femore destro di 555 millimetri nell'esemplare olotipo.

Nel 2011, Barrett indicò due possibili tratti unici dell'animale, o autapomorfie: il pavimento del canale neurale è profondamente inciso da un solco con profilo trasversale a forma di V; le spine caudali hanno basi triangolari in vista laterale e apici stretti.[6]

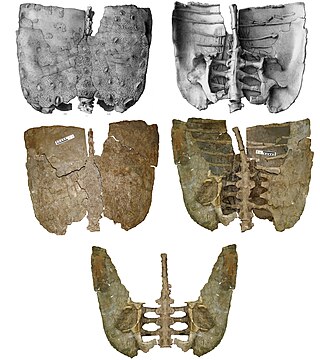

I successivi studiosi dell'animale hanno sempre dedicato molta attenzione alla ricostruzione della configurazione dell'armatura. Hulke comprese che Polacanthus presentava un grande «scudo pelvico» o «scudo sacrale», costituito da un singolo osso dermico piatto sui fianchi (area sacrale) che, forse, non era attaccato all'osso sottostante e presentava una decorazione a tubercoli. Questa caratteristica è condivisa con altri dinosauri «polacanthini» (nodosauridi basali), come Gastonia e Mymoorapelta. Nell'olotipo, questo scudo misura 108 centimetri in larghezza e 90 centimetri in lunghezza, e presenta quattro file orizzontali di osteodermi più grandi per lato, circondate da ossicoli più piccoli.

Questi ultimi a volte sono completamente fusi, formando piastre di armatura piatte. Hulke ipotizzò che sulla coda fossero presenti due file di osteodermi carenati per lato, mentre la serie di spine ritrovate nell'esemplare olotipo ornava i lati del dorso.[7] Nopcsa propose invece una diversa configurazione. Secondo Nopcsa, sia la coda che la parte anteriore del corpo, incluso il collo, presentavano due file parallele di spine, una per lato. Sulla parte anteriore del corpo ogni fila era costituita da cinque spine; sostenne che sette di queste si fossero conservate con il fossile: cinque del lato destro e due del sinistro. Le file sulla coda sarebbero state costituite da ventidue coppie di spine più corte, di cui quindici ancora esistenti: otto del lato sinistro e sette del lato destro.[8] Poiché le spine sono asimmetriche, la loro posizione può essere più o meno dedotta. Blows, nel 1987, concordò sostanzialmente con Nopcsa, ma distinse anche tre tipi di spine, A, B e C, che gli permisero di classificare ulteriori reperti fossili, spesso differenti dalle spine dell'olotipo in vari dettagli.[9]

Remove ads

Scoperta e denominazione

Riepilogo

Prospettiva

I primi resti fossili di Polacanthus foxii vennero scoperti dal reverendo William Fox sull'Isola di Wight, nel 1865, a Barnes sulla costa sud-occidentale. Fox inizialmente pensò di far nominare il nuovo dinosauro dal suo amico Alfred Tennyson, il quale propose il nome Euacanthus vectianus, ma questo nome fu infine respinto.[10] Sempre nel 1865, Fox annunciò la scoperta durante una conferenza presso la British Association, e l'esemplare venne successivamente nominato Polacanthus foxii da Richard Owen, aggirando così la convenzione secondo cui un autore non può nominare un taxon in proprio onore.[11] Il testo della conferenza fu in seguito in parte riprodotto da lui stesso in un articolo anonimo su The Illustrated London News. Questa procedura causò una certa confusione, poiché non esiste alcuna pubblicazione del 1865 corrispondente attribuibile direttamente a Owen. Alcuni, quindi, sostennero che Thomas Huxley, nel 1867, fosse l'autore del nome,[12][9] mentre altri indicavano Fox, Owen o «Anonimo» come autore della denominazione. Il nome generico deriva dal greco antico πολύς (polys), ossia «molte», e ἄκανθα (akantha), cioè «punte» o «spine», in riferimento alle numerose spine dell'armatura dell'animale. Il nome specifico, foxii, onora William Fox per commemorare la sua scoperta.

L'olotipo, BMNH R175, fu ritrovato in uno strato superiore della Formazione Wessex risalente al Barremiano. Esso consiste in uno scheletro incompleto privo della testa, del collo, dell'armatura anteriore e degli arti anteriori, ma comprendente alcune vertebre dorsali, il sacro, la maggior parte del bacino, gran parte dell'arto posteriore sinistro, il femore destro, ventidue vertebre caudali, costole, chevron, tendini ossificati, uno scudo pelvico, ventidue spine e numerosi osteodermi. Lo scheletro fu studiato nel 1881 da John Whitaker Hulke, quando il fossile era ancora in possesso di Fox. Hulke pubblicò la prima descrizione dettagliata del ritrovamento, notando che l'esemplare era stato gravemente deteriorato dal tempo e che l'armatura dermica si era quasi completamente distrutta.[13] Quello stesso anno, Fox morì e la sua collezione fu acquisita dal British Museum of Natural History, inclusi i resti di Polacanthus. Il fossile venne poi riassemblato dal preparatore Caleb Barlow, che ricompose meticolosamente tutti i pezzi con l'ausilio del balsamo del Canada, suscitando lo stupore di Hulke, che nel 1881 aveva giudicato quell'impresa senza speranza. Ciò permise a Hulke di ridescrivere l'esemplare nel 1887, prestando particolare attenzione alla disposizione dell'armatura.[7] Nel 1905, l'esemplare fu nuovamente descritto da Franz Nopcsa, che per la prima volta fornì un'illustrazione della possibile configurazione delle spine e degli osteodermi.[8] Successivamente, l'esemplare fu conservato nel seminterrato del museo.

Ulteriori esemplari

Da allora, numerosi altri resti provenienti dall'Isola di Wight e dal resto della Gran Bretagna sono stati attribuiti a Polacanthus. Si tratta principalmente di ossa isolate o elementi dell'armatura. Alcuni esemplari scoperti prima dell'olotipo furono, a più riprese, considerati riferibili a Polacanthus. Nel 1843 John Edward Lee segnalò la scoperta sull'Isola di Wight di tre esemplari, costituiti soltanto da frammenti di armatura. Questi reperti andarono però perduti ancor prima che ne venisse pubblicata la descrizione.[14] Nel 1859 il geologo Ernest P. Wilkins menzionò la presenza, nella propria collezione, di numerosi scudi, spine e vertebre da Wight, da lui riferiti a Hylaeosaurus.[15] Dopo la sua morte, la collezione venne spostata più volte e questi pezzi andarono anch'essi perduti.

Un secondo scheletro parziale, da cui alcuni elementi erano stati rimossi già dal 1876, fu identificato e completamente scavato dal dottor William T. Blows nel 1979;[16] l'esemplare è conservato presso il Museo di Storia Naturale di Londra con il numero di catalogo NHMUK R9293. Si tratta del primo esemplare a mostrare elementi del cranio, vertebre cervicali e un'armatura anteriore inequivocabile.[9] Più controversi sono i reperti provenienti dall'Inghilterra continentale. Nel 2014 fu segnalato uno scheletro parziale a Bexhill, nel Sussex: l'esemplare BEXHM 1999.34.1-2011.23.1, scoperto all'inizio dell'estate del 1998 da David Brockhurst nella cava di Ashdown Pevensey, risalente al Valanginiano.[17] Nel 1999, 2007 e 2011, resti provenienti dalla Spagna sono stati attribuiti a Polacanthus.[18][19][20]

Tuttavia, una revisione del 2020 dei fossili degli ankylosauri britannici ha concluso che nessuno di questi esemplari aggiuntivi può essere riferito con sicurezza a Polacanthus, che sarebbe dunque rappresentato con certezza solo dall'olotipo.[21]

Remove ads

Classificazione

Riepilogo

Prospettiva

Specie

Polacanthus è noto con certezza solo grazie al suo esemplare olotipo, che rappresenta la specie P. foxii.[21] Tuttavia, in passato numerose altre specie sono state erroneamente assegnate al genere Polacanthus.

Nel 1924 Edwin Hennig nominò una nuova specie, Polacanthus becklesi, il cui nome specifico fu attribuito in onore del collezionista Samuel Beckles; la specie si basava sull'esemplare BMNH R1926, un pezzo di ileo associato a osteodermi, rinvenuto a Wight nel XIX secolo.[22] Oggi questa specie è considerata un sinonimo junior di P. foxii. Inizialmente si riteneva che rappresentasse una specie distinta, poiché l'armatura appariva più liscia, ma questa caratteristica è probabilmente dovuta all'erosione provocata dall'acqua sul fossile.[9]

Nel 1987 William T. Blows sostenne che l'americano Hoplitosaurus fosse in realtà una specie di Polacanthus, rinominandolo Polacanthus marshi.[9] Sebbene questa teoria abbia guadagnato una certa popolarità nei primi anni Novanta,[23] oggi è generalmente respinta.

Nel 1996 fu nominata una nuova specie, Polacanthus rudgwickensis, sempre da Blows,[24] a seguito di una revisione di materiali fossili rinvenuti nel 1985 e originariamente attribuiti a Iguanodon, esposti all'Harham Museum nel Sussex. L'olotipo di questa specie, HORSM 1988.1546, è frammentario e comprende diverse vertebre incomplete, uno scapolocoracoide parziale, l'estremità distale di un omero, una tibia destra quasi completa, frammenti di costole e due osteodermi. P. rudgwickensis sembrava essere stato circa il 30% più lungo della specie tipo P. foxii, e differiva da essa per varie caratteristiche delle vertebre e dell'armatura dermica. La specie prende il nome dal villaggio di Rudgwick, nel West Sussex, e fu scoperta nella cava della Rudgwick Brickworks Company, nei livelli di marna grigio-verde della Formazione Wessex, risalenti al Barremiano, circa 124-132 milioni di anni fa. Tuttavia, nel 2015, Blows attribuì questo esemplare a un nuovo genere, Horshamosaurus.[25]

Nel 1971 Polacanthus foxii fu ribattezzato da Walter Coombs come Hylaeosaurus foxi,[26] ma questa proposta non fu accolta dalla comunità scientifica. Inoltre, è stato suggerito che Polacanthus potesse essere sinonimo di Hylaeosaurus armatus, ma questa ipotesi è stata respinta da Blows nel 1987, a causa delle differenze di età e di anatomia.[9] Una possibile identità resta difficile da provare o confutare, poiché esistono pochi elementi sovrapponibili nei rispettivi olotipi.[6]

Nel 1928 Nopcsa nominò un nuovo genere e specie, Polacanthoides ponderosus, basato su una serie di sintipi: BMNH 2584, una scapola sinistra rinvenuta a Bolney e riferita nel 1841 da Gideon Mantell a Hylaeosaurus;[27] e BMNH R1106 e R1107, una tibia e un omero.[28] Questo nuovo taxon si è rivelato molto problematico. Contrariamente a quanto ipotizzato da Nopcsa, la tibia e l'omero non sono stati rinvenuti a Bolney, ma a Wight.[9] Ciò rende Polacanthoides una possibile chimera, soprattutto considerando che la loro provenienza da Wight suggerisce che potessero appartenere a Polacanthus.[9] Inoltre, gli esemplari di Wight non sono le ossa originali, ormai perdute, ma solo calchi, che al massimo avrebbero potuto essere utilizzati come plastotipi. La scapola appartiene a un thyreophoro indeterminato.[9]

Nel 1982 Justin Delair nominò il genere Vectensia, senza tuttavia fornire un nome specifico, basandosi sull'esemplare GH 981.45, una piastra d'armatura. Come l'olotipo di Polacanthus, fu rinvenuta a Barnes High, ma presumibilmente in uno strato più antico della Formazione Wessex.[29] Blows, nel 1987, attribuì provvisoriamente il materiale a Polacanthus.[9]

Filogenesi

Fox, nel 1865, assegnò Polacanthus ai Dinosauria, mentre Huxley nel 1870[30] e Hulke nel 1881 lo inclusero negli Scelidosauridae. All'epoca le sue affinità non erano ancora ben comprese, finché nel 1978 Coombs inserì l'animale nella famiglia Nodosauridae, all'interno di una più ampia Ankylosauria.[31] Nel 1996 Kenneth Carpenter classificò ulteriormente l'animale nella sottofamiglia Polacanthinae.[32] Un'ipotesi alternativa, proposta per la prima volta da Tracy Lee Ford nel 2000,[33] suggeriva l'esistenza di un clade Polacanthidae, posto alla base di Nodosauridae + Ankylosauridae.

Un'analisi più convenzionale del 2012,[34] in cui Polacanthos foxii e P. rudgwickensis non risultano sister taxa, è riassunta nel seguente cladogramma:

| Nodosauridae |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads