トップQs

タイムライン

チャット

視点

アメリカバイソン

偶蹄目ウシ科の動物 ウィキペディアから

Remove ads

アメリカバイソン(Bison bison)は、哺乳綱 偶蹄目(鯨偶蹄目とする説もあり)ウシ科バイソン属に分類される偶蹄類。ヘイゲンバイソンとシンリンバイソンの2亜種または2形態が認識されている。現生のバイソン属は本種とヨーロッパバイソンのみ生存している。アメリカ合衆国の国獣に指定されており[8]、合衆国では毎年11月の第一土曜日はバイソンの日に制定されている。

Remove ads

呼称

別名「アメリカヤギュウ」。また、特にアメリカ合衆国やカナダの一部では一般に「バッファロー」とも呼ぶが、厳密にはスイギュウを指す単語であってバイソンに使うのは誤称とする意見もある。しかし、例えば「Ralphie the Buffalo」などのように現在でも混同されて使われることが多い。「バイソン」という呼称は当初はヨーロッパバイソンを指すものであり、後にアメリカバイソンなど他のバイソン属にも使われるようになっていったとされる[9]。

アメリカ先住民諸語では主にラコタ族に由来する「タタンカ」と呼ばれ[10]、その他にも「Iinniiwa(ブラックフット族)」や「Ivanbito(ナバホ族)」や「Kuts(パイウーテ)」などの部族ごとに異なった呼び名が存在する[11]。

Remove ads

分類

→「ステップバイソン」および「ジャイアントバイソン」も参照

以下の亜種の分類は(Meagher, 1986)に従う[3]。和名は(丸山, 1992)に従う[12]。一方で生息環境が異なる多型にすぎないとして、亜種を認めない説もある[4]。

バイソン属の現生種には本種とヨーロッパバイソンが存在し、どちらもステップバイソンを共通の祖先種に持つ。アメリカバイソンは、ステップバイソンが北米大陸に到達して以降に誕生したジャイアントバイソンやムカシバイソンやホクチヤギュウも祖先に持つ[13][14][15]。

現生ウシ族においてバイソン属と最も近縁なのはヤクであり[16]、アメリカバイソンとヤクの交配個体はヤカローと呼ばれる一方で、家畜のウシとの交配種はビーファローまたはキャタローと呼ばれる。この他に、ヨーロッパバイソンの絶滅亜種の一つであるコーカサスバイソンの復元を目的として人為的に交配された個体群には新亜種としての学名 Bison bonasus montanus(ポーランド語版)が提案されたが[17]、これには科学界から批判が出されている[18][19][20]。

アメリカバイソンとヨーロッパバイソンは共に1758年にカール・フォン・リンネによって記載され、当時はウシ属(Bos)として分類された。現在でもバイソン属をボス属に内包することへの議論は継続しており、仮にウシ属に再分類されるのであればアメリカバイソンの学名は「Bos bison」になり得る[3][21]。

Remove ads

保全状況

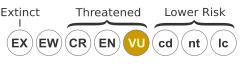

ヘイゲンバイソンは近危急種[24]に、シンリンバイソンは危急種[2]に指定されている。

カナダ政府主導の下で人為的に発生したウッド・バッファロー国立公園におけるヘイゲンバイソンとの深刻な交配と遺伝子攪乱によって、1920年代以前の本来の姿と遺伝子を保持するシンリンバイソンが現在も生存しているのかは不明となっているだけでなく、シンリンバイソンの多くに感染症が伝播したために保護に大きな悪影響を及ぼしている。この大量移送は当時の生物学者たちの抗議にもかかわらず実行されたが、これはバッファロー国立公園という別の保護区におけるヘイゲンバイソンの大量の屠殺(間引き)を回避するためでもあった。その後、本来の形態に近い群れがウッド・バッファロー国立公園の僻地で発見され、保護の為にエルク・アイランド国立公園に移送されて個体数を増やしてきた[22][23]。

また、家畜のウシとの交配が進行したことにより「純粋なアメリカバイソン」そのものがすでに存在しない可能性も指摘されているが、一方でウシとの交配そのものは個体数が激減したアメリカバイソンにとっては遺伝的多様性などの観点から決して悪いことではないともされている[25]。

分布

ツンドラから森林、山岳地帯[26]、草原、砂漠など多様な環境に生息が可能である。以前はアラスカからカナダ西部・アメリカ合衆国からメキシコ北部にかけて分布していた[1][3]。ワイオミング州のイエローストーン国立公園とノースウェスト準州のウッド・バッファロー国立公園を除いて野生個体群は絶滅し、各地で再導入が行われており[4]、現在ではアメリカ合衆国(アイダホ州、アラスカ州、アリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、サウスダコタ州、モンタナ州、ワイオミング州、ユタ州、フロリダ州など)、カナダ、メキシコなどに再導入された個体群が見られる[1]。

一方で、ニューヨーク州やペンシルベニア州などアメリカ合衆国の東側や東海岸にも別亜種「Eastern bison(B. b. pennsylvanicus)」が存在していたとする説もあり、「Wood(s) bison」や「Woodland bison」とも呼ばれていたがシンリンバイソン(Wood bison)とは関係ない[27]。この「eastern bison」は別亜種ではなく、本来生息していた土着の個体群だがあまり知られずに地域絶滅を迎えた可能性、またはネイティブ・アメリカンや白人の影響でより東側に少数のバイソンが拡散・定着し、その後に再度絶滅した一時的な地域個体群の可能性がある[28]。一方で、現在もフロリダ州などいくつかの東海岸の各州にもヘイゲンバイソンが再導入されて分布している。

メキシコに再導入が開始されたのは2009年であり[29]、その後も保護策が継続されている[30]。

→「ハナイズミモリウシ § 人間との関係」も参照

また、エルク・アイランド国立公園で飼育されて個体数を増やしたシンリンバイソンがロシア連邦・サハ共和国にステップバイソンやホクチヤギュウ[31]などの絶滅種のニッチを埋める代用として野生導入されて保護対象になっている[32]。

- 近年の分布。

Remove ads

形態

アメリカバイソンは大型のウシ科動物であり、頭部の毛の量や大きさなどの性的二形がみられる[33]。成獣は頭部や肩部、前肢が長く縮れた体毛で被われ[12]、湾曲した角は最大で角長60~66センチメートル[34]に達する[35]。

シンリンバイソンは現生のウシ科の野生種ではノヤクやガウルと並ぶ最大級の種類であり、ヘイゲンバイソンよりも大型であるだけでなく、体躯・形態的にもステップバイソンにより近いなどヘイゲンバイソンよりも原始的ともされている[22]。

上記の通り大きさにも性的二形が見られ、雌は雄よりも小型である。雄は体長は2.0-3.5メートル、肩の高さは最大で186-201センチメートル[注釈 1]、尾の長さは30-95センチメートル[注釈 2]、野生個体の体重は390-1,270キログラムに達する[33][22][36]。 大型の雌は頭胴長2.85メートル[注釈 3]、体高172センチメートル[注釈 3]、体重640[注釈 4]-680キログラム[37]になる[3][5][6][22]。1986年に発表された調査結果では、体重の中央値に関してもヘイゲンバイソン(オスで792キログラム、メスで497キログラム)とシンリンバイソン(オスで943キログラム)と明確な違いが見られた[22]。飼育された最大の個体は体重が1,724キログラムだった[3]。

とくに雄に顕著だが、個体ごとに頭頂部や顔面や顎先や首元の体毛の量や長さや「髪型」などに差が大きいために外見の印象が異なり、シンリンバイソンとヘイゲンバイソンの間にも差異が見られる[22]。ヘイゲンバイソンとシンリンバイソンの間には他にも複数の形態的な差異が見られ、もっとも特徴的な首から背中の棘突起にかけてのこぶ(筋肉の隆起)の形状、角の形状、前脚の体毛、毛並みと毛色、などが確認されている[22][23]。白い毛並みを持つ個体は「ホワイトバッファロー」として特別視されている。

上記の通り、カナダ政府が主導した1920年代のウッド・バッファロー国立公園へのヘイゲンバイソンの大量移送とそれによって発生した大規模な交配と遺伝子攪乱によって、1920年代以前の本来の姿と遺伝子を持つシンリンバイソンが現存するのかは不明となっている[22][23]。また、地球温暖化の影響によってアメリカバイソンを含む多くの生物が小型化しているとも指摘されている[38][39][40]。

Remove ads

生態

要約

視点

→「バッファロー・ワロー」も参照

概して草原や森林などに生息する[12]が、急こう配であったり標高が高い山岳地帯を重点的に利用する場合も存在する[26]。以前は季節により南北へ大規模な移動を行っていた[7]。

メスと幼獣からなる群れを形成する[12]。オスがこの群れに合流するが、これらが合流して大規模な群れを形成することもある[12]。オス同士では威嚇したり、突進して角を突き合わせる等して激しく争う。

食性は植物食で、草本や木の葉、芽、小枝、樹皮などを食べる[12]。 繁殖形態は胎生。6 - 9月に交尾を行う[7]。妊娠期間は285日[3][7]。4 - 5月に1回に1頭の幼獣を出産する[7]。オスは生後3年、メスは生後2 - 3年で性成熟する[7]。子育てはメスが行う[42]。

シンリンバイソンとヘイゲンバイソンでは鳴き声のパターンにも違いが存在し、発情期における雄同士の競争においてもシンリンバイソンの方が暴力性が低いとされる[43]。

通常の成獣であれば捕食されることはないが、老齢個体や病気・怪我をした個体や幼獣はヒグマ、タイリクオオカミ、ピューマに捕食されることもある[7]。オオカミの場合、ワピチの数が減り弱ったバイソンの個体が見られがちな冬や春に狩りが集中するが、単独の狼がバイソンの赤子を狙っても捕食には至らなかったり、狼の群れがバイソンを狙ってもバイソンが逃げる姿勢を見せない場合は諦める傾向にあり、バイソンも狼が攻撃してこない場合は無視をする[44][45]。ヒグマの場合は、オオカミが仕留めたバイソンの死骸を盗むことがあるが、直接の狩りは子供を狙わない限りほとんど成功しない。群れからはぐれた怪我をしたり病気の若い個体を狙っても仕留めることは稀であるだけでなく、バイソンを狙うことはヒグマにとっても危険であり、ヒグマがバイソンに殺されることもある[46][47][48][49][50]。

人間への危険性

アメリカバイソンは北アメリカの国立公園にて人間が遭遇しうる最も危険な野生動物である。1980年から1999年の間では、イエローストーン国立公園にてバイソンとの接触で事故になった事例はヒグマの3倍以上も記録されているが、これはバイソンが駐車場やキャンプ場やホテルや人間用の道路などを訪れることが多いだけでなく、人間が(自分撮り[51]や飲酒による判断能力の低下[52]などの様々な理由があるが)ルールを破って間近にバイソンに近づいたり触ろうとすることが多いためであり[53]、これらの人間の中には場合によってはバイソンを挑発したりバイソンを攻撃する(蹴る)者もいる[52][54]。

警戒心が強くヒトの行動が刺激を与えやすい。ヨーロッパバイソンよりも跳躍力は劣るが走力と持久力でより優れているとされており、最高時速は70km/hに達し、8キロメートルもの距離を走り続け、高さ1.8メートルもの物を跳び越えるなど脚力でヒトを上回るため[55][56][57]、バイソンが攻撃をやめない限りヒトが逃げ切るのは難しい。

国立公園ではバイソンに接近できるのは25ヤードまでとされているが、バイソンが自身から近づく場合もあり、バイソンが銃撃に驚かないためさらなる注意が必要である[58]。

接近事故が起きた場合は人間側がルールを守っていたのか否かが争点になる場合も多く、該当者が罰則を受ける事もあるだけでなく逮捕に至る場合もある[54]。一方でこのような接近遭遇は人間だけでなくバイソンにとっても危険であり、バイソン側が死亡したり、子牛が人間に慣れてしまった結果として殺処分される事例も存在する。また、人間が厚意でバイソンの子供を保護した結果として子牛が殺処分されるだけでなく、保護した人間側も罰せられる可能性がある[59][60]。

Remove ads

人間との関係

要約

視点

狩猟

→「第四紀の大量絶滅」および「バッファロー・ジャンプ」も参照

アメリカバイソンの歴史にも大きく関わっているウマ類も含まれている[注釈 5]。

アメリカバイソンの激減には白人の影響がクローズアップされることが目立つ一方で、政治的や産業的や社会情勢などの背景から白人自身によるバイソンの保護への気運が阻害されたり、ネイティブ・アメリカン自身も白人によってもたらされたウマや銃を用いて白人から日用品のみならず銃や酒なども手に入れる交換材料のためにバイソンの乱獲を行ったり、アメリカバイソンという現生種の誕生に帰結した生態系の崩壊にもネイティブ・アメリカンの先祖が大きく関わってきたのも事実である[12][61][62]。

バイソン属は故郷であるユーラシア大陸および氷河期を経て到達したブリテン諸島・日本列島・北米大陸などに広く分布し、ステップバイソンやハナイズミモリウシやジャイアントバイソンなど多くの種類が生まれるなど繁栄を遂げた。北米大陸ではステップバイソンが定着した後にジャイアントバイソンやムカシバイソン(英語)などが生まれ、とくに後者の個体数が非常に多かった。しかし、後期更新世や完新世を中心に多くの種類が他の多数のメガファウナ(大型動物相)と共に絶滅し(第四紀の大量絶滅)、バイソン属では小型化を経たアメリカバイソンとヨーロッパバイソンのみが生存した。これらの大量絶滅とバイソン属の小型化は、気候変動の影響、または人類による狩猟圧などが主な原因と考えられている[16][63][61]。

北米大陸では、人類(ネイティブ・アメリカンの先祖に該当する)の到達以降、ジャイアントバイソン[64]やステップバイソンやムカシバイソンやホクチヤギュウ[31]が絶滅しているが、上記の通り北米大陸の多数のメガファウナの絶滅にも人類が大きな影響を及ぼした可能性が指摘されており、さらに現在のアメリカバイソンはこれらの種類が人類の影響で絶滅や激減の結果として小型化を経て生存した可能性があるため、本来の状態の北米大陸の生態系とバイソン属のバイオマスなどには不明な点が多い[16][61]。これらの大型生物相の大量絶滅の後に、ロッキー山脈や草原地帯を中心に生活していたネイティブ・アメリカンは、食糧源を(他のより大型のバイソン属やメガファウナの絶滅や激減によって生態系のニッチに大量の空白が生じたために)大きく生息数が増加し豊富に生息していた小型化バイソン[注釈 6]に注目する様になったとされる[62]。

しかし、ネイティブ・アメリカンによる追い込み猟などを中心とした現生のアメリカバイソンへの重点的な狩猟は、クリストファー・コロンブスを筆頭とする白人の航海者や入植者が家畜のウマを持ち込んだことで可能になったため、それ以前のネイティブ・アメリカンが食糧源として依存していた動物が現生のアメリカバイソンに集中していたわけではない[62][65]。

北米大陸に白人が移入する以前の生息数はおよそ6,000万-7,000万頭だったと推定されている[66]が、上記の通りこの膨大な生息数は人類の到達以降に他の大型動物相が大量に絶滅して生態系が大きく変化したことに起因する可能性がある[61][62]。ネイティブ・アメリカンは食用とし、毛皮は服・靴・テントなど、骨は矢じりに利用された[12]。特にスー族など平原インディアンは農耕文化を持たず、衣食住の全てをバイソンに依存していた。

17世紀に白人が北アメリカ大陸に移入を開始すると食用や皮革用の狩猟、農業や牧畜を妨害する害獣として駆除されるようになった[12]。18世紀に白人による、主に皮革を目的とする猟銃を使った狩猟が行われるようになると、バイソンの生息数は狩猟圧で急激に減少する。

1830年代以降は商業的な乱獲により大平原の個体も壊滅的な状態となり、ネイティブ・アメリカンも日用品や酒・銃器などと交換するために乱獲するようになった[12]。

1860年代以降は大陸横断鉄道の敷設により肉や毛皮の大規模輸送も可能となり、列車から銃によって狩猟するツアーが催されるなど娯楽としての乱獲も行われるようになった[12]。当時のアメリカ政府はネイティブ・アメリカンへの飢餓作戦のため、彼らの主要な食料であったアメリカバイソンを保護せずむしろ積極的に殺していき、多くのバイソンが単に射殺されたまま利用されず放置された。この作戦のため、白人支配に抵抗していたネイティブ・アメリカン諸部族は食糧源を失い、徐々に飢えていった。彼らは、アメリカ政府の配給する食料に頼る生活を受け入れざるを得なくなり、これまで抵抗していた白人の行政機構に組み入れられていった。狩猟ができなくなり、不慣れな農耕に従事せざるを得なくなった彼らの伝統文化は破壊された。

バイソン駆除の背景には牛の放牧地を増やす目的もあったとされ、バイソンが姿を消すと牛の数は急速に増えていった[67][68][69]。

- ネイティブ・アメリカンによるウマを使ってアメリカバイソンを一度に大量に獲得する追い込み猟の光景(バッファロー・ジャンプ)。

- 米国でアメリカバイソンの図像が入った最初の切手は1898年に発行された。『インディアンがバイソンを狩猟する』

- 肥料用に積み重なったアメリカンバイソンの頭骨(1870年代中期)

保護

1860年代以降は保護しようとする動きが始まるが、開拓期の混乱が継続していたこと・ネイティブ・アメリカンへの食料供給の阻止・狩人や皮革業者の生活保障などの理由から大きな動きとはならなかった[12]。1890年には1,000頭未満まで激減した[7]。19世紀末から20世紀になりフロンティアの消滅に伴い保護の動きが強くなりイエローストーン国立公園などの国立公園・保護区が設置されるようになり、1905年にアメリカバイソン協会が発足された[12]。1970年には15,000 - 30,000頭まで増加した[12]。2014年の報告では北アメリカの約4,000の農場や牧場で、約300,000頭が商業的に飼育・繁殖されている[1]。

一方で、国立公園や保護区に分布する野生個体や保全目的で飼育されている個体群は非常に少なく、商業的に飼育・繁殖されている個体が現存する個体の大部分を占めている[1]。商業用に飼育されている個体が脱走することもあり、野生個体と交雑する可能性も示唆されている[1]。近年は生息地の破壊だけでなく、亜種間の交雑などによる遺伝子汚染、牛結核やブルセラ症などの感染症の伝播による影響が懸念されている[1]。1975年のワシントン条約発効時から亜種シンリンバイソンがワシントン条約附属書Iに、1977年から2017年までは亜種シンリンバイソンが附属書IIに掲載されていた[71]。2017年に亜種シンリンバイソンの掲載は抹消されている[71]。

2016年にはアメリカ合衆国の「国獣」になっており、象徴的な存在の一種として機能している[8]。また、これによって毎年11月の第一土曜日が「バイソンの日」として制定された[72]。

バイソンと家畜のウシの交配が深刻化したが、「種」としてのバイソン自体にとっては恩恵を受ける部分もあり、これらの牧場主たちがバイソンの保護に貢献してきた側面もある[25]。

上記の通り、ロシア連邦・サハ共和国では2006年からシンリンバイソンをカナダのエルク・アイランド国立公園から運搬して繁殖させ、絶滅種の代用としての野生導入が行われており、同国のレッドリストに登録されて保護対象になっている(ロシア語版)[32]。

- 保護活動の一環としてのバイソンのリリースの一例。

飼育

日本では2020年の時点でバイソン属単位で特定動物に指定されており、2019年6月には愛玩目的での飼育が禁止されて2020年6月に施行された[73]。

動物園などで飼育を行う際は、以下の措置が取られる場合がある[42]。

- 体調不良による投薬給餌を行う場合、強い警戒心を考慮して、薬を混入させる固形飼料の給餌トレーニングを行い、警戒心を緩和させてから投薬を行っている。

- オス同士は喧嘩をしやすく、力の差による給餌量の不平等を避けるため、複数の距離間隔を開けた給餌場を設ける工夫を行っている。

- 人工保育で育った個体は、力加減や群れのルールを学べないため、ヤクなどの同じウシ科の動物と同居させて、接し方を学ばせる取り組みを行う場合がある。

Remove ads

余談

関連画像

- イエローストーン国立公園ではバイソンと人間が接触(接近遭遇)する機会が非常に多い。

- 自動車を取り囲むバイソンの群れ。

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads