トップQs

タイムライン

チャット

視点

アンボレラ科

ウィキペディアから

Remove ads

アンボレラ科(アンボレラか)またはアムボレラ科(学名: Amborellaceae)は、被子植物の科の1つであり、アンボレラ属(Amborella)のアンボレラ[4][13][注 2](Amborella trichopoda)のみを含む。また、アンボレラ科のみで、アンボレラ目(Amborellales)を構成する。現生被子植物の中で、最初に他と別れた植物であると考えられている。

アンボレラはニューカレドニアに固有の常緑低木であり、雌雄異株(雄花と雌花が別の個体につく)、花の要素(花被片、雄しべ、雌しべ)が杯状の花托にらせん状についた小さな花をつける(図1)。多くの被子植物とは異なり、道管をもたない。Amborella はラテン語で「小さな口の周り」を意味しており、おそらく花の構造を示している[14]。

Remove ads

特徴

要約

視点

アンボレラは常緑性の低木から小高木であり、樹高は最大8メートル (m) になる[15][16][17](下図2a)。仮軸分枝する[15]。根の維管束における木部は二原型[18]。節は1葉隙1葉跡性[15]。葉はふつう2列互生し、単葉、葉身は8–16 × 4–6センチメートル (cm)、長さ 1 cm 程度の葉柄をもち、托葉を欠く[15][16][17][11](下図2a–c)。葉縁は波打ち、粗い鋸歯がある[15][17](下図2b, c)。葉脈は羽状[16](下図2b, c)。維管束に道管を欠く[16][11]。師管の色素体はS-type(デンプン粒を含む)[18]。また精油細胞をもたない[16][11]。

2a. アンボレラ

2b. アンボレラの葉と花序

2c. アンボレラの若い葉

雌雄異株であり、雄花と雌花が別の個体につく[15][16]。ただし性転換する例が報告されており[17]、またまれに両性花を形成する[15]。また雌花は仮雄蕊(仮雄しべ)をもつ(下記参照)。これらのことから、アンボレラの雌雄異花は、両性花から進化したと考えられている[19]。多数の花からなる集散花序が葉腋に形成される[15][16][17][20][11](上図1, 2b)。花は放射相称、小型で直径3–5ミリメートル (mm)(雌花の方がやや小さい)、クリーム色、数日間連続して咲き、強い匂いはない[15][16][17][19][20](下図3a, b)。花托は杯状、各花要素には1本の維管束が入る[20]。花要素はいずれもらせん状につき(内側の要素は輪生とする記述もある[19])、連続する要素間の角度はおよそ137°[20]。花被片は5–15枚、萼片と花弁の分化は不明瞭であり、離生[15][16][17][11][19]、最も内側のおよそ5枚が大きい[20](下図3a, b)。

3a. アンボレラの雄花: 多数の扁平な雄しべがらせん状につく

3b. アンボレラの雌花の模式図: 2個の仮雄しべ(左右)と5個の雌しべ、および花被片

雄花は、花被の内側に6–25個の雄蕊(雄しべ)をもつ[15][17][20](上図3a)。内側の雄しべほど小さく[17]、最内側のものはまれに花粉を形成しない仮雄蕊(仮雄しべ)となる[20]。花糸は扁平で花被片状[15][17][20](上図3a)。葯はそれぞれ2個の花粉嚢を含む2個の半葯からなり、内向、白色、縦裂開する[17][20](上図3a)。小胞子形成は連続型[18]。花粉粒は単口粒[16][15][21]。

雌花は0–3個の仮雄しべをもち、中心に3–7個の雌蕊(雌しべ)をつける(離生心皮)[15][16][17][20](上図3b)。子房は緑色、明瞭な花柱を欠き、柱頭は線状で心皮向軸側にある[18][16]。心皮の発生は二つ折り状ではなく嚢状であり[22]、完全には閉じていない[14][20][11]。柱頭には多細胞性の分泌毛が存在し、湿性[20]。柱頭からの分泌物によって1つの花の中の複数の雌しべの柱頭がつながり、離生心皮ではあるものの合生心皮と同様に、花粉粒の雌しべ外競争が可能になっている[15][20]。子房上位、縁辺胎座、各心皮は胚珠を1個含む[14][15][16]。胚珠は半到生型、厚層珠心、2珠皮をもち、珠孔は内珠皮性[20][18]。胚嚢は9核8細胞性(卵細胞1個、助細胞3個、中央細胞は1個で2核、反足細胞3個)[15][16]。

1つの雌花においてふつう1–3個の雌しべが果実になる[20]。果実は短い柄(長さ 1–2 mm)をもつ楕円形(長さ 8–10 mm、直径 6–8 mm)の核果(ただし核は中果皮起源)であり、熟すと赤くなる[15][17][20][11]。種子は楕円形、およそ長さ 3.5 mm、直径 1.5 mm、3倍体の内乳を多く含み(タンパク質と脂質に富む)、胚は小さい[15][16][20][18]。

染色体数は 2n = 26[15]。ゲノム塩基配列が報告されている[23]。ミトコンドリアDNAが巨大であり(約 4 Mbp = 400万塩基対; 一般的な被子植物のものの約7倍)、他の被子植物、蘚類、緑藻からの水平伝播に由来する遺伝子を含む[15]。

Remove ads

分布・生態

アンボレラはニューカレドニアのグランドテール島(図4)に固有である[17][11]。山地(多くは標高500–800メートル)の多雨林の林内に生育する[15][16][17]。山火事や開発、外来生物との競争が、アンボレラなどニューカレドニアに固有の生物へ悪影響を与えることが懸念されている[17]。アンボレラはその系統的位置の重要性から、世界各国の植物園が連携して栽培技術の確立を進めている[17]。

雄株と雌株の開花は、集団内では同期している[19]。雄花は4–5日間開花しており、雌花は3–4日間開花し、24–30時間受粉可能である[19]。花の匂いは弱いが、甘草臭、干し草臭、ときに悪臭と表現される[19]。花の発熱性はない[19]。花粉媒介の特異性は低く、さまざまな昆虫または風によって行われる[15][16][19](風虫両媒)。訪花昆虫としては、甲虫のゾウムシやゴミムシダマシが多く、他にカミキリムシ、ヨコバイ、カメムシ、コバネガ、ハチ、タマバエなどが報告されている[19]。昆虫に対する報酬はおそらく花粉であるが、花粉を欠く雌花は、匂いや花の形、仮雄しべの存在によってによって昆虫を誘引して(騙して)いると考えられている[19]。種子散布は、鳥による[16]。

Pythium splendens(卵菌)の寄生による病害が報告されている[17]。

Remove ads

系統と分類

アンボレラ(Amborella trichopoda)は、1869年にアンリ・エルネスト・バイヨン(Henri Ernest Baillon)によって記載された[17]。道管を欠くこと、花被片など花要素が離生し数が不特定であること、花被片が萼片と花弁に分化していないこと、雄しべの花糸が葉状であることなどの特徴から原始的な被子植物であると考えられ[16]、また当初は似た特徴をもつモニミア科(クスノキ目)に分類されていた[17][20][11]。

記載後、80年間ほど雌花が見つかっていなかったが、1948年になって雌花が発見された[17]。また同じ年に、独立の科であるアンボレラ科が提唱された[17]。ただし上記のような特徴や核果をもつことから、アンボレラ科は目としてはクスノキ目に分類され、その中で最も"原始的な"植物であると考えられることが多かった[15][16][17]。

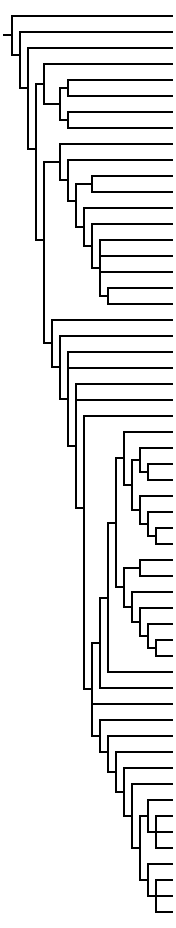

しかし20世紀末以降の分子系統学的研究により、本種はどの被子植物とも近縁ではなく、現生被子植物の中で最初に他と別れた植物であることが示されている[15][16][24](系統樹参照)。一方で2010年代には、アンボレラ目とスイレン目が単系統群を形成する可能性もしばしば指摘されている[25][26]。ただし2020年現在では、アンボレラ目が現生被子植物の中で最初に分岐し、スイレン目が次に分岐したとする仮説が示されることが多い[15][27][28]。

このような系統的位置に基づき、1属1種のみを含むアンボレラ科は、独立のアンボレラ目に分類されるようになった[24]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads