トップQs

タイムライン

チャット

視点

クスノキ目

ウィキペディアから

Remove ads

クスノキ目(クスノキもく、学名: Laurales)は、被子植物の中で比較的初期に分岐した目の1つであり、ロウバイやハスノハギリ、クスノキなどが含まれる。ほとんどは木本であり、精油を含む。葉は托葉を欠き、互生または対生する。花は放射相称、しばしば花托が杯状、花被片はふつう萼と花冠の分化を示さず、多くは雄しべの基部に蜜腺があり、葯は弁開する(図1)。果実は液果や痩果など非裂開果であり、ときに花托で包まれた集合果を形成する。世界中の熱帯から亜熱帯域に分布し、一部は温帯域にも生育する。香辛料や薬用、食用、木材、観賞用などに利用される種を含む。

7科約100属3,000種ほどが知られる。比較的古くから"原始的"と考えられていた被子植物が含まれる。系統的にも被子植物の大系統群である単子葉類や真正双子葉類には含まれず、モクレン目、カネラ目、コショウ目に近縁であると考えられている。

Remove ads

特徴

要約

視点

ほとんどは木本性であり、高木から低木だがまれにつる性、多くは常緑性だが、一部は落葉性[4][5][6][7][8][9][10][11](図2a, b)。例外的にスナヅル属(クスノキ科)は寄生性のつる植物で葉がほとんど退化している[12](図2c)。精油を含み、また多くはアルカロイドを有する[4][5][6][7][8][9][11]。一次維管束は管状のものが多い[5][7][8][9][11]。篩管の色素体は多角形のタンパク質顆粒とデンプンを含む[1][4][6][7][8][9][11]。

葉序は対生である科が多いが、互生である種も少なくない(クスノキ科やハスノハギリ科)[4][5][6][7][8][9][11]。葉はほとんど単葉であるが、テングノハナ属(ハスノハギリ科)は掌状複葉をもつ[4][5][6][7][8][9][10][11]。葉柄をもち、托葉を欠く[4][5][6][7][8][9][10][11]。葉縁は全縁であるものが多いが、まれに鋸歯をもつ[4][5][6][7][8][9][10][11]。葉脈は羽状脈から掌状脈[4][5][6][7][8][9][10][11]。単葉隙性で葉跡は1から多数[4][5][6][7][8][9][10][11]。葉脈の維管束は弓状[1]。

花は両性で雌性先熟、または単性で雌雄異株か雌雄同株[4][5][6][7][8][9][10][11]。花は放射相称、花托はしばしば杯状[4][5][6][7][8][9][10][11](図1, 4)。花被片はふつう萼と花冠の分化を示さず、多くは輪生(1–4輪)しているが、ロウバイ科では不特定多数の花被片が螺生する[4][5][6][7][8][9][10][11](図1, 4)。雄蕊(雄しべ)もふつう輪生であるが、螺生するものもある[4][5][6][7][8][9][10][11](図1, 4)。花糸の基部左右に、蜜を分泌する腺体が存在する(ロウバイ科以外)[4][5][6][7][8][9][10][11]。葯はふつう左右に2室または上下左右に4室で弁開(弁によって開く)するが、一般的な被子植物と同様に左右に4室で縦裂開するものもある[4][5][6][7][8][9][10][11]。しばしば、稔性雄しべの内側に仮雄蕊(仮雄しべ)をもつ[4][5][6][7][8][9][10][11]。心皮は1–多数、離生または合生[4][5][6][7][8][9][10][11](図1, 4)。基本的に子房上位であるが、子房下位のものもいる[4][5][6][7][8][9][10][11]。

果実は核果や液果、痩果など非裂開果であり、花托(果托)で包まれた集合果を形成するものもいる[4][5][6][7][8][9][10][11](図5)。

Remove ads

分布・生態

多くは熱帯から亜熱帯域に分布し、特に東南アジアからオーストラリア、中南米に多いが、東アジアや北米の温帯域に分布する種もいる(ロウバイ科、クスノキ科の一部)[1][4][5][6][7][8][9][10][11]。

一般的に花粉媒介における特異性は低く、双翅類、ハチ類、甲虫類などによって送粉される[13]。一部の種(シパルナ科、モニミア科)では雄しべや雌しべが花托に包み込まれており、タマバエまたはアザミウマが潜り込んで産卵し、花粉媒介されることが報告されている[1][13]。

人間との関わり

精油などを含み、香辛料や香料、薬用に用いることがある(シナモン、ローリエ、アオモジなど)[8][7][14][15][16][17](図6a, b)。果実が食用とされることもあり、特にアボカド(クスノキ科)は広く利用されている[8][18][19](図6c)。材は、建築材や細工物などに利用されることがある[14][19][20](図6d)。観賞用などで植栽されることもある(ロウバイ、クロモジなど)[21][22]。

系統と分類

要約

視点

2025年時点で、クスノキ目には7科が分類されている。これらの植物は、古典的な分類体系である新エングラー体系では、精油を含む木本であることや原始的な花の特徴などから、モクレン科などとともにモクレン目に分類されていた[23][24](表1)。このうちモニミア科は異質なものを含んでいると認識されるようになり、アンボレラ科とトリメニア科が分離された。その後一般的となったクロンキスト体系では、クスノキ科、モニミア科、アンボレラ科、トリメニア科、ロウバイ科など8科ほどがクスノキ目に分類された[25][26](表1)。20世紀末ごろから分子系統学的研究が行われるようになり、アンボレラ科は現生被子植物の中で最初に他と分かれたものであること、トリメニア科はクスノキ科などとは縁遠くマツブサ科などに近縁であること、がそれぞれ示された。そのためアンボレラ科はアンボレラ目に、トリメニア科はアウストロバイレヤ目(シキミ目)に移された[27]。また分子系統学的研究から、モニミア科はアンボレラ科、トリメニア科を除いたのちも異質なものが含まれることが示され、シパルナ科とアテロスペルマ科が分離された。結果として、21世紀に一般的となったAPG体系では、クスノキ目に7科が分類されている[1][27](表1, 2)。またクロンキスト体系では、イディオスペルムム科(1種のみを含む)がクスノキ目に分類されていたが、APG体系ではこの植物はロウバイ科に分類されている[1][27]。

| 科 | 新エングラー体系[23] | クロンキスト体系[25] | APG体系(APG IV)[27] |

| アンボレラ科 | モクレン目 | クスノキ目 | アンボレラ目 |

| トリメニア科 | アウストロバイレヤ目 | ||

| モニミア科 | クスノキ目 | ||

| シパルナ科[注 1] | |||

| アテロスペルマ科[注 1] | |||

| ゴモルテガ科 | |||

| クスノキ科 | |||

| ハスノハギリ科 | |||

| ロウバイ科 | |||

| イディオスペルムム科[注 2] | 未知 |

分子系統学的研究からは、クスノキ目はモクレン目の姉妹群であり、さらにこの系統群(クスノキ目+モクレン目)がカネラ目とコショウ目からなる系統群の姉妹群であることが示されている[1][27]。この4目(クスノキ目、モクレン目、カネラ目、コショウ目)からなる系統群は、モクレン類(モクレン群、モクレン目群、magnoliids)とよばれている[1][27]。モクレン類は、現生被子植物の中でアンボレラ目、スイレン目、アウストロバイレヤ目の後に分岐した植物群の1つであると考えられている[1][27]。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

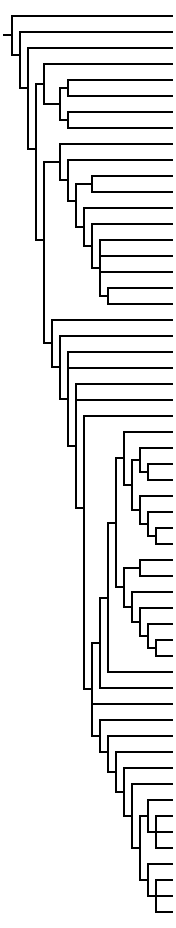

| 7. クスノキ目内の系統仮説[1] |

2025年現在、クスノキ目の中には7科が認識されている[1][27](下表2)。分子系統学的研究からは、この7科の中でロウバイ科が最初に分岐したこと、シパルナ科、ゴモルテガ科、アテロスペルマ科が単系統群(このうちゴモルテガ科とアテロスペルマ科が姉妹群)を構成すること、モニミア科、ハスノハギリ科、クスノキ科が単系統群を構成することが示されている[1](図7)。モニミア科、ハスノハギリ科、クスノキ科の関係についてははっきりしておらず、表現形質からはハスノハギリ科とクスノキ科の近縁性が強く示唆されるが、分子形質からは必ずしも明らかではなく、近年の研究ではモニミア科とハスノハギリ科の近縁性が示されることが多い[1]。

2025年時点で、クスノキ目には7科が含まれ、約100属3,000種ほどが知られるが、その多くはクスノキ科に属する[1][27](表2)。

表2. クスノキ目の科までの分類体系の1例[1][27][28]

- クスノキ目 Laurales Perleb (1826)

- ロウバイ科 Calycanthaceae Lindl. (1819)

- シパルナ科 Siparunaceae (A. DC.) Schodde (1970)

- 2属(Glossocalyx, Siparuna)約60–70種が知られる。中南米およびアフリカ中西部に分布する。

- ゴモルテガ科 Gomortegaceae Reiche (1896) nom. cons.

- 1属1種(Gomortega keule)のみが知られる。チリのごく限られた地域にのみ分布する。

- アテロスペルマ科(アセロスペルマ科) Atherospermataceae

- 6属16種ほどが知られる。オセアニアおよびチリに分布する。

- クスノキ科 Lauraceae Lauraceae Juss. (1789) nom. cons.

- ハスノハギリ科 Hernandiaceae Hernandiaceae Blume (1826) nom. cons.

- モニミア科 Monimiaceae Monimiaceae Juss. (1809)

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads