トップQs

タイムライン

チャット

視点

ケニア山

ケニアの最高峰 ウィキペディアから

Remove ads

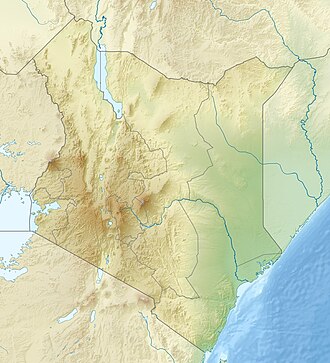

ケニア山(ケニアさん、スワヒリ語: Mlima Kenya, 英語: Mount Kenya)は、ケニア共和国中央にそびえる同国最高峰の山である。

概要

標高は5,199 mで、タンザニアのキリマンジャロに次ぐ、アフリカ大陸第2位の高さを誇る。赤道直下に位置するにもかかわらず、山頂部には氷河を戴いている。

標高の3,350メートル以上がケニア山国立公園としてユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録されている。

山域には、バティアン (Batian, 5,199メートル)、ネリオン (Nelion, 5,189メートル)、ポイント・トムソン (Point Thompson, 4,955メートル)、レナナ(Lenana, 4,985メートル)などのピークが存在する。

名称

「ケニア山」は後世になってこの土地を征服したヨーロッパ人が命名したものであり、このあたりの原住民族であるキクユ人の間ではこの山を「神の山」という意味のキリニャガ(Kirinyaga)あるいはケレニャガ(キクユ語: Kĩrĩnyaga)[2]と呼んでいた。これは、この山の頂上にはエンカイ(マサイ語: Enkai)あるいはンガイ(ヌガイとも; キクユ語: Ngai)と呼ばれる神が黄金の玉座に座っているという、キクユ人やマサイ人の言い伝えに由来する。

地質

成層火山であるケニア山が活動した時期は鮮新世から更新世にかけてである。当時の高さは6,000メートルに達していたが、火山活動停止後の氷河期に氷河により2度削られた。これは氷河堆石が標高3,300メートル地帯に残っていることから推定される。また北東の寄生火山も氷河に覆われたため平坦な頂上になったと考えられている。山体をつくる岩石は玄武岩、響岩、粗面岩などである。標高3,950メートルから4,800メートルの間には多数の氷河湖とモレーンがあり、他にはU字谷もある[3]。

- 山容

- 衛星画像

植物相

要約

視点

- カブダチソテツジュロ(ただし写真はタンザニアの群落)。

- Vitex keniensis の実生(ただし写真はエンブ県の個体)。

- ケニアで採取されたアカキア・ドレパノロビウム(トゥールーズ博物館蔵)。

- ムフフの図版。

- プロセラビャクシン(ただし写真はツァボ・イースト国立公園の個体)。

- ケニア山南東部チョゴリア・ルート(Chogoria Route)上、ユシャニア・アルピナのものと見られる竹林。

- ケニア山の標高約2,900メートル地点、チョゴリア・ゲート直下のグラディオルス・ワトソニオイデス。

- ケニア山の標高約2,750メートル地点、チョゴリア・ルート上のグィゾティア・ジャクソニイ。

- ケニア山の標高2,950メートル地帯のコソノキ。

- ケニア山のチョゴリア・ルート沿い、標高約3,000メートル地帯のヒペリクム・レウォルツム。

- ケニア山の標高約3,300メートル地点、チョゴリア・ルート沿いのデンドロセネキオ・バッティスコンベイ。

- ロベリア・アベルダリカ(ただし写真はカリフォルニア大学植物園の個体)。

- ケニア山の標高3,900メートル地帯に生育するデンドロセネキオ・ケニエンシス。ケニア山の固有種。

- ケニア山の標高4,300メートル地帯に生育するデンドロセネキオ・ケニオデンドロン。

- ケニア山の標高4,300メートル地帯に生育する Lobelia gregoriana。ケニア山の固有種。

- ケニア山の標高4,300メートル地帯に生育するロベリア・テレキイ。

- カレックス・モノスタキアの図版。

- ケニア山のオーストリアン・ハット(Austrian Hut)上に生育するセネキオ・ケニオフィトゥム。ケニア山の固有種。

ケニア山に生育する植物には以下のようなものがあり、ケニア山のみに見られる固有種も数種存在する。また、ケニア山の西麓や南麓の現地語であるキクユ語名の存在する種は伝統的に有用植物として知られている傾向がある[注 1]。キクユ語での名称は基本的には Benson (1964) によるが、それ以外の文献による場合は個別に出典を示した。標高が高いところになると、巨大なキキョウ科ミゾカクシ属の植物(通称: ジャイアントロベリア (giant lobelia))やキク科デンドロセネキオ属の植物(通称: ジャイアントグラウンドセル (giant groundsel)[注 2] またはジャイアントセネシオ)が見られるようになる。なお、ジャイアントロベリアにはケニア山に生育する以下4種のほかにも様々なものが知られており(参照: ミゾカクシ属#ジャイアントロベリア)、ジャイアントセネシオに関してもタンザニアのキリマンジャロに生育する Dendrosenecio johnstonii (Oliv.) B.Nord. subsp. johnstonii(シノニム: Senecio johnstonii Oliv.)[注 3]が存在する[4]。

標高約1,200-2,000メートル:

- Chrysophyllum gorungosanum Engl.(シノニム: Chrysophyllum fulvum S.Moore)- アカテツ科オーガストノキ属。東側の亜山地帯の常緑樹林を構成する[5]。キクユ語名: mũthinia。

- Lovoa swynnertonii Baker f. - センダン科アフリカ・ウォルナット属。東側の亜山地帯の常緑樹林を構成する[5]。キクユ語名: mũkongoro。

- ムファムティ[6] Newtonia buchananii (Baker[7]) G.C.C.Gilbert & Boutiqu - マメ科ニュートニア属。東側および北東側の斜面の最下層である標高1,200-1,500メートル地帯で高山地帯の常緑樹林を構成し、東側斜面の最下層ではヤシ科ナツメヤシ属のカブダチソテツジュロ(学名: Phoenix reclinata Jacq.; キクユ語: mũkĩndũ)と共に見られる[5]。キクユ語名: mũkũi。

- Kuloa usambarensis (Engl.) Trofimov & Rohwer(Wikispecies)(シノニム: Ocotea usambarensis Engl.; 仮称: ヒガシアフリカカンファーウッド[8])- クスノキ科。東側、南側および南西側の亜山地帯の常緑樹林を構成する[5]。キクユ語名: mũthaitĩ。

- ムナ[9] Pouteria adolfi-friedericii (Engl.) A.Meeuse(シノニム: Aningeria adolfi-friedericii (Engl.) Robyns & Gilbert)- アカテツ科オオミアカテツ属。東側、南側および南西側の亜山地帯の常緑樹林を構成する[5]。キクユ語名: mũna。

- Syzygium guineense (Willd.) DC. - フトモモ科フトモモ属。東側、南側および南西側の亜山地帯の常緑樹林を構成する[5]。キクユ語名: mũkoe。

- Vitex keniensis Turrill - シソ科ハマゴウ属。樹高35メートルにまで生長する落葉性高木で、ケニア山では東側の標高1,300-2,100メートル地帯に生育し、良質な材が得られる[10]。英語: Meru oak、キクユ語名: mũhuru、メル語名: Muuru[10]。

標高約2,000-3,000メートル:

- アカキア・ドレパノロビウム Acacia drepanolobium Sjostedt)- マメ科アカシア属。西側の落葉林を構成する[5]。キクユ語名: ruai。

- ムフフ(Brachylaena huillensis O.Hoffm.; シノニム: B. hutchinsii Hutch.)- キク科ブラキラエナ属。西側の evergreen submontane deciduous forest[訳語疑問点] を構成する[5]。木材は伝統的に建材や薪として重宝され、木彫り細工にも用いられてきた[11]。キクユ語名: mũhũgũ、スワヒリ語名: muhuhu。

- クロトン・メガロカルパス(Croton megalocarpus Hutch.)- トウダイグサ科ハズ属。西側の evergreen submontane deciduous forest[訳語疑問点] を構成し、ミカン科カロデンドラム属のカロデンドラム・カペンセ(Calodendrum capense (L.f.) Thunb.; 英語: Cape chestnut(ケープチェストナット); キクユ語: mũraraciĩ あるいは mũrũrũa)と共に見られる[5]。伝統的に発熱を伴う風邪[12]やインフルエンザ、肺炎などの治療に用いられてきた[13]。キクユ語名: mũkindũri(モキンドリ)。

- ピイラーウッド[14] Cassipourea malosana (Baker[15]) Alston - ヒルギ科カッシポウレア属。西側及び東側の常緑山地乾生林を構成する[5]。キクユ語名: mũthaithi。

- オレア・カペンシス Olea capensis - モクセイ科オリーブ属。西側および東側の常緑山地乾生林を構成する[5]。亜種 O. capensis subsp. macrocarpa (C.H.Wright) I.Verd.(シノニム: O. hochstetteri Bak.; 英: East African olive (イーストアフリカンオリーブ); キクユ語: mũcarage)の木材は国際的に流通している。

- ポドカルプス・ミランジアヌス Podocarpus milanjianus Rendle - マキ科マキ属。西側および東側の常緑山地乾生林を構成し、常緑山地竹林にも見られる[5]。キクユ語名: mũthengera。

- アフリカペンシルシーダー[16]、プロセラビャクシン Juniperus procera Endl. - ヒノキ科ビャクシン属。北側および西側の常緑山地乾生林を構成する[5]。キクユ語名: mũtarakwa。

- Olea europaea subsp. cuspidata (Wall. & G.Don) Cif. (en) (シノニム: O. africana Mill.、O. europaea subsp. africana (Mill.) P.S.Green)- モクセイ科オリーブ属。オリーブの亜種。北側および西側の常緑山地乾生林を構成する[5]。キクユ語名: mũtamaiyũ。

- ユシャニア・アルピナ(Yushania alpina (K. Schum.) W.C.Lin; シノニム: Arundinaria alpina、Sinarundinaria alpina (K. Schum.) C.S.Chao & Renvoize)- イネ科ニイタカヤダケ属。常緑山地竹林を構成する[5]。キクユ語名: mũrangi。

標高約2,000-4,000メートル:

- グニディア・グラウカ(Gnidia glauca (Fresen.) Gilg.)- ジンチョウゲ科グニディア属。常緑雲霧林を構成する[5]。キクユ語名は Mucinjigiri[17] あるいは Mucingiri[18]。

- コソノキ(Hagenia abyssinica (Bruce ex Steud.) J. F. Gmel.)- バラ科ハーゲニア属。ケニア山においてヒース原地帯に差し掛かる前で最後に見られる高木と考えられている[19]。常緑雲霧林を構成する[5]。別名: ハゲニア[20]。キクユ語名は mũmondo や mũthithikũ など。

- ヒペリクム・レウォルツム(Hypericum revolutum Vahl)- オトギリソウ科オトギリソウ属。常緑雲霧林に見られる[5]。キクユ語名は mũthathumwa[13] や mwanda であるが、mwanda は同属のヒペリクム・ランケオラトゥム(H. lanceolatum Lam.)やスティルベ科ヌクシア属のヌクシア・コンゲスタ(Nuxia congesta)も指し、いずれも伝統的に蜜蜂にとって良い植物として知られている[21]。

- ロベリア・アベルダリカ(Lobelia aberdarica R.E.Fr. & T.C.E.Fr.)[5]- キキョウ科ミゾカクシ属。ジャイアントロベリアの一つで[22]、ケニアでは標高1,860-3,350メートルのヒース原の沼沢地によく見られる(Agnew & Agnew 1994)。

- ロベリア・バンブセティ(Lobelia bambuseti R.E.Fr. & T.C.E.Fr.)[5] - キキョウ科ミゾカクシ属。標高2,700-3,240メートル地帯に生育するジャイアントロベリアの一つ[22]。

標高約3,000-4,000メートル:

- カレックス・モノスタキア(Carex monostachya A.Rich.)[5]- カヤツリグサ科スゲ属。海抜2,700-4,400メートル地帯に見られる[23]。

- デンドロセネキオ・ケニエンシス(Dendrosenecio keniensis (Baker f.) Mabb.; シノニム: デンドロセネキオ・ブラッシカ Dendrosenecio brassica (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) B. Nord.[5]、セネシオ・ブラシカ Senecio brassica R.E.Fr. & T.C.E.Fr.)- キク科デンドロセネキオ属。ケニア山の固有種である[24][25]。別名: キャベツセネキオ[26]。

- デンドロセネキオ・ケニオデンドロン(Dendrosenecio keniodendron (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) B.Nord.)[5]- キク科デンドロセネキオ属。ジャイアントセネシオの1つ[27]。ケニア山では西側と北側の標高3,650-4,350メートル地帯において見られる[28]。

- Lobelia gregoriana Baker f.(シノニム: L. deckenii subsp. keniensis、L. keniensis R.E.Fr. & T.C.E.Fr. (en) [5])- キキョウ科ミゾカクシ属。ジャイアントロベリアの一つ[22][29]で、ケニア山の固有種[30]。この種が生育する環境は気温が氷点下となることもあるが、数百枚の苞葉が積み重なって塔状となり、奥の子房を守る[29]。

- ロベリア・テレキイ(Lobelia telekii Schweinf.)- キキョウ科ミゾカクシ属。ジャイアントロベリアの一つで[22]、葉を密生することにより昼夜の激しい温度差に耐えることができるようになっている[31]。標高4,500メートル以上の地帯にも見られる[5]。

- エイジュ(Erica arborea L. エリカ・アルボレア)[5]- ツツジ科エリカ属。キクユ語名: mũthithinda。

標高約4,000-5,000メートル:

- Carduus schimperi Sch.Bip.(シノニム: C. chamaecephalus (Vatke) Oliv. & Hiern カルドゥウス・カマエケファルス)- キク科ヒレアザミ属。標高4,500メートル以上の地帯で見られる[5]。

- フェスツカ・アビシニカ(Festuca abyssinica A.Rich.)- イネ科ウシノケグサ属。標高4,500メートル以上の地帯で見られる[5]。

- Festuca pilgeri St.-Yves[5] - イネ科ウシノケグサ属。標高4,500メートル以上の地帯に繁茂している[5]。

- セネキオ・ケニオフィトゥム(Senecio keniophytum R.E.Fr.)- キク科キオン属。標高4,500メートル以上の地帯に生育する[5]ケニア山の固有種である[32]。氷河が溶けた場所で真っ先に生育することが可能な先駆種(先駆植物、パイオニア植物)である[27]。

- キク科ヘリクリサム属の植物(Helichrysum spp.)[5]

標高不明:

- カルドゥウス・ケニエンシス(Carduus keniensis R.E.Fr.)- キク科ヒレアザミ属。高山帯の草原やヒース原に見られる多年草[33]。

- デンドロセネキオ・バッティスコンベイ(Dendrosenecio battiscombei (R.E.Fr. & T.C.E.Fr.) E.B.Knox)- キク科デンドロセネキオ属。ケニア山ではヒース原の岩肌が露出した部分などのみに見られる(Knox 2005)。

- グラディオルス・ワトソニオイデス(Gladiolus watsonioides Baker) - アヤメ科グラジオラス属。高山帯のエリカ類が繁茂する斜面に見られる球根植物[34]。

- グィゾティア・ジャクソニイ(Guizotia jacksonii (S.Moore) J.Baagøe; シノニム: グィゾティア・レプタンス G. reptans Hutch.)- キク科キバナタカサブロウ属。山地の攪乱地や、低い芝地において見られる多年草[35]。

- ヘリクリスム・ブロウネイ(Helichrysum brownei S.Moore)- キク科ヘリクリサム属。ヒース原地帯に見られる常緑低木で[33]山の北側と西側に見られるが、対照的に乾燥する傾向のある東側では全く記録がない[36]。

- ロベリア・ドゥリプラティイ(Lobelia duriprati T.C.E.Fr.) - キキョウ科ミゾカクシ属。山地の湿った芝地に生育する多年草[30]。

- ロムレア・コンゴエンシス(Romulea congoensis Bég.; シノニム: ロムレア・ケニエンシス Romulea keniensis Hedb.)- アヤメ科ロムレア属。高山帯の石の多い湿った場所に生育する球根植物[35]。

Remove ads

登山

最高峰バティアンへの初登頂は1899年9月13日にイギリス人地理学者のハルフォード・マッキンダーによって果たされ、第二峰ネリオン初登頂は1929年にイギリスの登山家パーシー・ウィン・ハリスとエリック・シプトンによって果たされた。

人を寄せ付けない厳しい気象環境として知られ、昼間は30度を超え、夜になると厳しい寒さとなり、氷点下5度までに下がる。

通常の登山ではレナナ峰の頂上でケニア山登頂となる。他のピークに登るには、高度なクライミング技術が必要となる。

エピソード

レナナ峰は第二次世界大戦中に3人のイタリア人によって初登頂された[37]。彼らはイギリス軍の捕虜だったが捕虜収容所からケニア山を眺めているうちに登りたくなり、半年がかりで食料、物資を集め収容所を脱走、登頂に成功した。3人は下山後に収容所へ戻った。脱走の罰は3人とも28日の独房暮らしだった。

3人のうちの1人であるFelice Benuzziが、この出来事について『No Picnic on Mount Kenya』というタイトルの著書を出版している。この本に基づいて1994年に映画「The Ascent (1994年の映画)」が制作された。

画像解説

- ケニア山の夜明け

- 最大のルイス氷河

- ナイロビとケニア山周囲の部族名

- 標高2,950メートル地帯のコソノキ。

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads