トップQs

タイムライン

チャット

視点

セノマニアン

ウィキペディアから

Remove ads

セノマニアン(英語: Cenomanian)は、1億50万年前から9390万年前にあたる後期白亜紀の地質時代名の一つ[1]。

なお、「セノマン階」「セノマニアン階」という名称があるが、これらは時代を示すものではない。「階」は地層に対して当てられる単位(層序名)であり、層序名「セノマン階」「セノマニアン階」と時代名「セノマン期」「セノマニアン期」は対を成す関係である。詳しくは「累代」を参照のこと。

Remove ads

層序学的定義

セノマニアン階の基底、すなわち上部白亜系の基底は、層序記録に有孔虫の種 Rotalipora globotruncanoides が出現する地点で定義される。国際標準模式層断面及び地点に指定された公式なセノマニアンの基底はフランスのアルプス山脈のロザン村の近くに位置する、Mont Risou の西の露頭(オート=アルプ県、北緯44度23分33秒、東経5度30分43秒)である。基底は Marnes Bleues 累層の最上部の36メートル下に位置する[2]。

環境

要約

視点

炭素・酸素同位体比の研究から、前期セノマニアンには海水準低下と地球規模の気温低下が起きていることが示された。後期白亜紀は全体として気温が低下する傾向にあり、時節火山活動で放出された二酸化炭素による温室効果で気温が攪乱されていた。セノマニアンの終わりまではδ13C値が正に変化していた[4]。

海洋無酸素事変

→「海洋無酸素事変」も参照

セノマニアンの時期にはストロンチウムの同位体比から海底火山の活動が活発であったことが示されており、熱水噴出も盛んであった。セノマニアン末期に水深約500 - 1000メートルの水温が15℃から20℃へ上昇すると、水中密度勾配が消失、栄養塩類の垂直運搬が促進された。ブラジル北東部とモロッコ北西部の間の海底に位置した高知が大西洋の拡大により消失したこともあり、大西洋とテチス海の間で栄養塩類が供給されて生物生産に拍車がかかった。生物生産が盛んであった透光帯の基底からは光合成緑色硫黄細菌の分子化石が発見されており、嫌気性を示すことが判明した[4]。

セノマニアン/チューロニアン境界では、大西洋とテチス海西部を中心に、OAE 2と呼ばれる海洋無酸素事変が世界規模で発生した[3][4]。この原因は海面上昇による酸素極小帯の拡大であるとされる。海洋生物は科レベルで8%、属レベルで26%、種レベルで33 - 55%の絶滅を遂げた[3]。北大西洋とテチス海では種レベルで浮遊性有孔虫が20%、放散虫が58%絶滅した。西部内陸海路ではアンモナイトが74%、イノセラムス類が92%絶滅し、日本近海でのアンモナイトの絶滅率は50%であった[4]。

北米では底生有孔虫、浮遊性有孔虫、貝形虫、渦鞭毛藻、石灰質ナノ化石の順に絶滅が起こっており、無酸素水塊が海水の底層から表層へ拡大して段階的な絶滅を起こしたことが示されている。西部内陸海路などでは非常に降水量が多かったため、表層海水の塩類濃度が低下し、濃度差により中層以深の循環が停滞し、無酸素環境の形成に寄与したと考えられている[3]。

日本では、境界の90 - 50万年前に海洋無脊椎動物の絶滅が始まった。貧酸素水塊はセノマニアン末期の約20 - 50万年前に水深300 - 600メートルまで拡大し、そこに生息した底生生物に影響を及ぼしたことが示唆されている。ただし、日本でのセノマニアン/チューロニアン境界でのアンモナイトの絶滅率はアメリカ合衆国のものと比較して高くなく、海洋無酸素事変に特徴的な有機物の農集した黒色頁岩も観察されていない。このことから、セノマニアン/チューロニアン境界付近で世界的な海面上昇が起こり、酸素極小帯が上下に拡大したものの、完全な無酸素環境は形成されなかったと考えられている[3]。

北海道のアンモナイトはセノマニアン/チューロニアン境界後20 - 50万年後に回復を示した[3]。セノマニアンでの絶滅事件以降空白となった生態的地位を新種の海洋無脊椎動物が埋め、これがチューロニアンの基底を定義することとなる[4]。

Remove ads

日本において

北海道北西部添牛内地区の下部セノマニアンではアンモナイトのウタツリセラス属とグレイソニテス属が多産し、ウタツリセラス属の2種(U. vicinale、U. chrysanthemum)とグレイソニテス属の2種(G. wooldridgei、G. adkinsi)により基底が特徴づけられる[5]。また、大夕張地域にセノマニアン階からチューロニアン階の地層が大規模に分布していることが知られている[3]。

熊本県に分布する御所浦層群唐木崎層もアルビアン階にあたる。足跡化石として九州で初めて発見された全長5メートルの獣脚類の足跡、御所浦町で初めて発見された恐竜化石である植物食恐竜の脚の骨、鳥脚類のものと思われる椎体(当時の中学生が発見)が産出している[6]。

主な生物

要約

視点

アンモナイト

日本で産出するアンモナイトを挙げる[7]。

|

|

|

ベレムナイト

- ヒボリテス

曲竜類

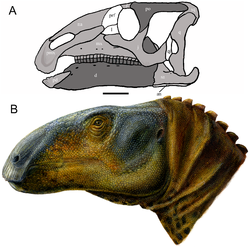

鳥脚類

首長竜

翼竜

竜脚類

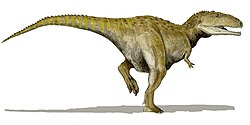

獣脚類

Remove ads

出典

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads