トップQs

タイムライン

チャット

視点

チリの奇跡

ウィキペディアから

Remove ads

チリの奇跡(チリのきせき、英: Miracle of Chile)とは、ノーベル経済学賞受賞者のミルトン・フリードマンが1980年代から2000年代にかけてチリ国内で行った新自由主義的改革の成果を指して用いた言葉。一連の経済改革は経済的自由主義、国営企業の民営化そして物価の安定という3つの主たる目標に向け、所謂「シカゴ・ボーイズ」(シカゴ大学出身の経済学者)が立案。

1974年から1983年まで、1985年及び1990年の3段階に分かれる[1]が、ピノチェトが引退した1990年以降も改革は引き続き実行に移された[2]。

ただ、フリードマンは「奇跡」を誇るものの、アマルティア・センら経済学者の中には、この時期のチリは寧ろ経済成長が鈍化し社会の貧困化を招いたことから、フリードマン流の経済的自由主義は「失敗」に終わったと指摘する者も存在する。

Remove ads

背景

アジェンデ政権下、1972年当時のチリは土地接収や価格統制そして保護主義など様々な要因が重なり、インフレ率が150%を記録していた[3]。また、これにより赤字が拡大し通貨供給量も大きく増え、更なるインフレを呼び込む状況であった[4]。1973年のチリ・クーデター直後、アウグスト・ピノチェトは「チリをプロレタリアートではなく、起業家の国にする」べく[3]、アジェンデ派の政治家の反対を押し切り、規制緩和や民営化などを盛り込んだ諸改革を実施した。改革ではこの他年金制度や国営企業、銀行の民営化[5]や減税にも取り組んだ。

改革

要約

視点

最初の改革は1974年から1983年まで、1985年そして1990年に行われた[1]。政府は海外からの投資を歓迎する一方で、保護主義的な貿易障壁を取り除いた。また、国内企業に対しては輸入品との競争を求め、国際競争力の無い企業には市場からの退却を命じるなどラディカルなものであった。しかしながら、アジェンデ政権期に国有化された大手鉱山を経営するコデルコだけは例外で、1980年に改定された憲法において「譲渡不可能」と規定された。

セルヒオ・デ・カストロ蔵相は1979年6月、猛烈なインフレを収束させるべく1USドル=39ペソの固定相場制に踏み切ったものの(後にフリードマンは批判)、深刻な貿易摩擦を引き起こしてしまった。チリ・ペソが米ドルよりもインフレの速度が速かったため、毎年輸入品の購買力が増大しドルによる外国債がこれに拍車を掛ける形となったのである。こうして1982年にはバブルが崩壊し、チリ経済は2年以上にわたり不況に悩まされることとなった。特に1982年から翌年にかけては、実体経済が19%も縮小するなど、過去8年間で1975年(GDPが13%、工業生産が27%それぞれ減少した一方で、失業率が20%に跳ね上がった)に次ぐ規模の恐慌に直面した。なお、景気回復と持続的な経済成長が本格化したのは、ピノチェトの退任後[6]に市場重視の経済政策が強化されてからである[2]。

1985年、経済政策の重心が財政再建や経済成長へとシフト。輸出が増大し失業率も低下したものの、1987年には貧困率が45%に及び、貧困の解決が尚も浮き彫りとなった。こうした中、1990年に大統領に当選したパトリシオ・エイルウィンは「平等な成長」を掲げ、経済の自由化と貧困の根絶とを強調した。1990年から2000年にかけて、GDPの伸びと社会政策とに支えられ[7]、貧困率は40%から20%へと半減した。

自由化

政府は引き続き経済の自由化と自由貿易に積極的に取り組み、経済自由度指数は南アメリカで長らくトップであり[8]、2010年には南米で初めて経済協力開発機構(OECD)に加入した。1990年代にカナダやメキシコ、中央アメリカと自由貿易協定(FTA)を締結。また、ベネズエラやコロンビア、エクアドルとも特恵貿易協定を結んだ。1996年10月にはアルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、そしてウルグアイから成るメルコスルも発効した。輸出中心の成長戦略は21世紀に入っても続き、アジア太平洋経済協力会議(APEC)の一員としてアジア市場との関係強化を模索。近年ではニュージーランド、シンガポール、ブルネイ、インド、中国、そして日本[9]と経済連携協定を締結した。2007年にはオーストラリア、タイ、マレーシアと貿易交渉に入った。現在、チリ、シンガポール、ニュージーランド、ブルネイの4ヶ国(P4)は、現行の協定に財政及び投資に係る条項を付加する計画がある。

Remove ads

経済効果と社会指標

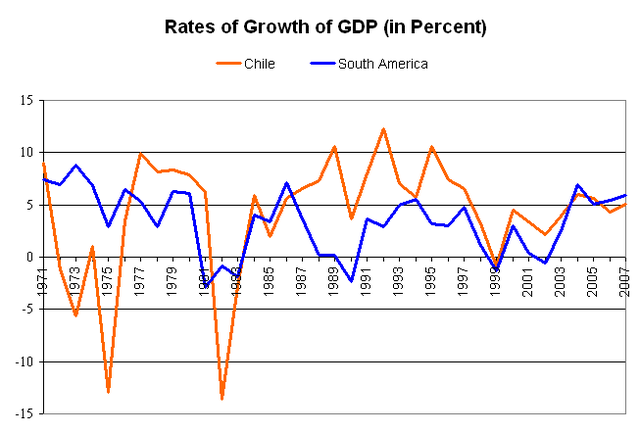

1985年から1996年までの実体経済における平均成長率は、チリ以外のラテンアメリカ諸国を上回る7%であった[10]。しかし1997年には成長にブレーキがかかり、同年から2002年まではGDPも小幅の伸びに留まった[11]。

とは言え経済発展は乳児死亡率や平均寿命の好転に積極的な役割を果たした。乳児死亡率については1970年から1985年にかけて1000人当たり82.2人から19.5人へ下落し、1980年代にラテンアメリカ諸国で最低を記録した[12]し、平均寿命に関しては同時期に64.8歳から68.3歳へと大きく伸びた。 1980年代以降一貫して維持してきた経済政策で、着実な経済成長はもとより貧困率も概ね半減したとされる(人口の14%のみが貧困線以下の生活を送っており、ブラジルの31%やボリビアの62%と比べても大変低いことがうかがえる)[13][14]一方、実際の貧困率は39%との指摘もある[15]。チリ人経済学者のハコボ・シャタンは貧困の評価方式自体に異議を唱えており、実際の貧困率は公式の数字の2倍以上になるのではないかとしている[16]。

また1983年までには給与水準が1970年比で14%[17]、同時期にはその中間値が3割もそれぞれ下落。貧困層や中流階級から富裕層への所得移転が発生し、それが消費動向への悪影響を指摘する声が上がっている[18]。失業率も民政移管後の1991年に一時下がったものの依然として高止まりの状況が継続[18]。シャタンは「1996年に富裕層の上位5%が最貧層5%の平均より100倍の収入を得て」[19][20]いるとして、チリ自体を「新自由主義の失敗例」とまで断言する[21][22]。

現在のチリ経済

2008年にウォール・ストリート・ジャーナル及びヘリテージ財団が発表した経済自由度ランキングによると、世界で8番目に経済自由度の高い国とされた(ただし翌年には11位に後退)[23]。また、2004年にはGDP成長率が6.1%となり、過去5年間の平均成長率は4.0%を記録[24]。

しかし、2014年以降経済成長率は鈍化し、個人の所得にもつながる1人当たりGDPも伸び悩んでいる。一方、ジニ係数は2000 年代を通して低下傾向を続けており、2017年には0.45に達し格差縮小を示したものの、 貧困・所得格差問題に対するチリ世論の評価は厳しく、2019年には大規模な反政府デモが発生。2021年の選挙で格差是正を掲げる左派のガブリエル・ボリッチが第38代大統領に当選している[25][26][27]。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads