トップQs

タイムライン

チャット

視点

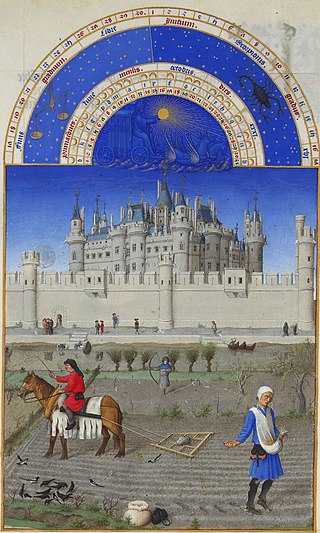

10月

グレゴリオ暦で年の第10の月 ウィキペディアから

Remove ads

10月(じゅうがつ)は、グレゴリオ暦で年の第10の月に当たり、31日間ある。

日本では、旧暦10月を神無月(かみなづき、かんなづき(「かむなづき」とも表記[1])、かみなしづき、かみなかりづき[2])と呼び、新暦10月の別名としても用いる。

北海道アイヌ語旭川方言では、10月を「柏の木が落ちる月」を意味するコㇺニランチュㇷ゚(アイヌ語: komni ran cup)と呼ぶ[3]。

英語での月名 October は、ラテン語表記に同じで、これはラテン語で「第8の」という意味の octo の語に由来している。一般的な暦では10番目の月であるが、紀元前46年まで使われていたローマ暦では、一般的な暦の3月が年始であり、3月から数えて8番目という意味である[4]。

Remove ads

「かみな月」の語源

詳細は神無月#語源を参照。

「かみな月」の語源は不明である。以下のような説があるが、確かなものではない。いずれにしても漢字「神無」は当て字としている。

出雲の出雲大社に全国の神様が集まって一年の事を話し合うため、出雲以外には神様が居なくなる月の意というものがあり、これは平安時代になってから言われるようになった民間語源(言語学的な根拠が無い、あてずっぽうの語源)である[5][6][7]。出雲では神在月といわれる。 しかし、出雲へ行かず村や家に留まる田の神・家の神的性格を持つ留守神も存在し、すべての神が出雲に出向くわけではないとされる[8]。

異名

- かみありづき(神在月)[9]

- かみさりづき(神去月)

- かみなかりづき(雷無月)

- かんなづき(神無月)

- けんがいげつ(建亥月)

- こはる(小春)

- しぐれづき(時雨月)

- じょうとう(上冬)

- たいげつ(大月)

- はつしもつき(初霜月)

10月の年中行事

- 10月1日 - 衣替え(日本)

- 10月1日 - 建国記念日(中国)

- 10月3日 - ドイツ統一の日(ドイツ再統一記念日)(ドイツ)

- 10月9日 - 共に守るマスクの日

- 10月10日 - 建国記念日(中華民国・台湾)

- 10月10日 (旧暦) - 十日夜(東日本)

- 10月13日 - さつまいもの日

- 10月16日 - 新居浜太鼓祭り(四国三大祭り・日本三大喧嘩祭りの一つ)

- 10月31日 - ハロウィーン(キリスト教国を中心に世界中)

- 10月第1土曜日 - かりがね祭り(静岡県富士市)

- 10月第1日曜日 - この日(年によっては3日)を最終日とするビール祭りオクトーバーフェスト(ドイツ)

- 10月第2月曜日 - スポーツの日(日本)

- 10月第2月曜日 - 感謝祭(カナダ)

- 10月第2月曜日 - コロンブス記念日(アメリカ合衆国)

- 10月第2土曜日 - NARITA花火大会in印旛沼(日本・千葉県成田市)

- 10月第3日曜日 - 川越まつり(日本・埼玉県川越市)(日本三大山車祭りの一つ)

- 10月 (旧暦)の亥の日 - 亥の子(西日本)

- 10月 - 木材利用促進月間(日本)(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第九条にて定められている[10])

10月に行われるスポーツ

- 上旬 - スーパーリーググランドファイナル(ラグビーリーグ)

- 上旬 - NRLグランドファイナル(ラグビーリーグ)

- 上旬 - 日本女子オープンゴルフ選手権競技(女子ゴルフ)

- 上旬 - ジャパン・オープン・テニス選手権(テニス 有明コロシアム)

- 第2月曜 - 出雲全日本大学選抜駅伝競走 (駅伝競走 島根県出雲市)

- 上旬から下旬 - クライマックスシリーズ・日本シリーズ(野球・NPB)

- 上旬から下旬 - 大リーグ・ワールドシリーズ

- 中旬 - 日本オープンゴルフ選手権競技(男子ゴルフ)

- 下旬 - 全日本大学女子駅伝対校選手権大会(宮城県)

10月をテーマにした作品

- 十月はたそがれの国(レイ・ブラッドベリ)

- 十月の旅人(レイ・ブラッドベリ)

- 3-4X10月(フランス語のタイトルは"Jugatsu")

- 神無月の巫女

- サイドバイサイド(2の上級 「神無月 October」)

- Saint October(セイントオクトーバー)

- 遠い空の向こうに(原題:October Sky)

- October 〜リリー・カサブランカ〜(さだまさし)

- 10月はさよならのパームツリー(福永恵規)

- 10月のクリスマス(浅香唯)

- 十月の旅人(高井麻巳子)

- 10月(THE BOOM)

- オクトーバー・ムーン(甲斐バンド)

- 鹿男あをによし

- マイガール(子供たちの名前が全て「10月」に関連)

- 夢がかなう10月(友部正人)

- 十月革命(ドミートリイ・ショスタコーヴィチによる音楽作品。題名は同名の政変による)

その他

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads