トップQs

タイムライン

チャット

視点

フキシャンフィア類

化石節足動物の分類群 ウィキペディアから

Remove ads

フーシェンフイア類(Fuxianhuiid[5]、学名:Fuxianhuiida[4])は、約5億年前のカンブリア紀に生息した化石節足動物の分類群(目)である[5]。フーシェンフイアだけでなく、チェンジャンゴカリス、アラカリスなども含まれる[5]。触角の後ろにある頑丈な付属肢と、不揃いな背板と脚を特徴とする[5][6]。

中国雲南省で化石が発見され、9種ほどが記載される[7]。その分類学上の位置付けは議論的で、節足動物の初期系統[8][9][10][5]や顎をもつ系統群[11][12]との関係性が特に注目される[13][14][15]。

Remove ads

名称

フーシェンフイア類の学名「Fuxianhuiida」[4]と中国語名「撫仙湖蟲類」(分類学上は「撫仙湖蟲目」、簡体字:抚仙湖虫类/目)[16][17]は、本群の中で最初に記載された属フーシェンフイア(Fuxianhuia、中国語:撫仙湖蟲/抚仙湖虫[16][17][18][19]、ピンイン:Fǔ xiān hú chóng、フーシェンフーチョン)に因んだもので、その属の名称自体は発見地の中国雲南省にある撫仙湖(簡体字:抚仙湖、ピンイン:Fǔ xiān hú、フーシェンフー)に由来する[20]。英語は「fuxianhuiid」と総称される[5]。

上述の他にも、本群を創設した原記載 Bousfield 1995 は「Fuxianhuiata」(亜綱)[4]、Hou & Bergström 1997 は「Yunnanata」(綱)を創設した[21]が、いずれも21世紀以降の分類体系に用いられず、「Fuxianhuiida」(目)のみ広く採用される[16][8][22][6][2][7]。

Remove ads

形態

要約

視点

- フーシェンフイア類の外部形態(フーシェンフイアに基づく)

(各項説明:[注釈 2])

体長は種によって2cmから12cmに及ぶ[7]。全体の輪郭はしずく型で、前端は丸く、尾端に向けて次第細くなる。頭部は小さな甲皮と大きな背甲、胴部は十数枚以上の背板に覆われ、付属肢(関節肢)は全てが腹面に配置される[5]。胴部の各部位の配置はやや不揃いで、対応関係は「背板・消化腺」と「脚・神経節・動脈」の2セットに分かれている[23][24][25][26]。

合体節の区分について、通常では最初の脚と背板以降が胴部で、それより前の部分のみ頭部に含まれる[21][5][6]。本項目はこの区分に従ってフーシェンフイア類の形態について記述する。一方、退化的な前方数枚の背板に現れ、通常では胴部に含まれる前胸部[6]を頭部の一部とする異説もある[12]。

頭部

頭部(cephalon)は丸みを帯びた広い背甲(carapace[6]、head shield[5])に覆われ、先頭は1枚の小さな甲皮(anterior sclerite)[27]と、その左右から可動の眼柄[28]に突出した1対の複眼がある[29][5][6]。その直後の腹面は、口が後ろ向きに開いて1枚の構造体に覆われ、これは通常では単体のハイポストーマ(hypostome)と考えられる[8][6]。前方は三角形に突出し、後方は横に広い二葉状のため、前縁の左右と後縁の中央に溝ができている[22][7]。なお、この構造を単なるハイポストーマではなく、大顎類に見られる頭楯(clypeus)と上唇(labrum)の複合体とする異説もある[12]。この解釈の場合、前方中央の三角形の部分が頭楯で、残りの左右に広げた二葉状の部分が上唇に当てはまる[12]。この見解を踏まえて、頭楯と上唇の間は奥に下咽頭(hypopharynx、多足類と六脚類に見られる口器中央の突起物)をもつとする見解もある[12]。

頭部由来として広く認められる付属肢対は次の2対のみ知られる。1対の太い触角(antennae)は20節ほどに分かれ、眼と甲皮の直後にある、ハイポストーマの前方左右の溝から突出する[22][6][12]。触角の直後には「specialized post-antennal appendage」("触角の後にある特化した付属肢"の意、通称「SPA」)という、本群に特有の1対の付属肢が口の左右に配置される[8][5][10][6]。SPAは完全に背甲に覆われるほど短く、左右から後ろに折り曲げた頑丈な3節に構成される[22][6]。ハイポストーマに覆われる最初の肢節は大顎のように噛み合わせた内突起があり[22][12]、先端の肢節は爪のように尖る[30][8][22][6]。

この頭部に癒合した体節数は議論的(詳細は後述参照)[10]だが、集約した3つの脳神経節(後述)が含まれることにより、複数体節の融合でできた合体節で、少なくとも先節(前大脳と眼に対応)・第1体節(触角と中大脳に対応)・第2体節(後大脳に対応)を含むことが確定的である[29][31][28][10][12]。また、SPAは一般に第2体節由来/後大脳性と解釈される[8][32][33][31][10][22][6]。この場合、フーシェンフイア類の頭部体節数は先節と直後2節のみで、脳の構成が判明した真節足動物の中でも例外的に少ない(真節足動物の頭部は原則として先節と直後4節以上が含まれる)[9][10]。一方、もしSPAは顎をもつ節足動物(大顎類)の大顎(第3体節由来)に相同であれば、フーシェンフイア類の頭部は少なくとも先節から第3体節まで含まれ、余った第2体節は一部大顎類(多足類と六脚類)のように付属肢が退化消失した間挿体節(intercalary segment)とされる[12]。また、もしSPA直後の前胸部(後述)を頭部の一部と考えれば、フーシェンフイア類の頭部は真節足動物として一般的な先節と直後4節以上の体節が含まれるようになる[34][12]。

胴部

- グァンウェイカリスの胴部[2]

胴部(trunk)は一連のアーチ状の背板(tergite)に覆われ、種によって13枚から40枚以上に及ぶ[注釈 3][22][5][6]。脚の有無や背板の形態を基に、胴部は前後で複数の合体節に分かれ、脚をもつ部分は胸部(thorax)、付属肢をもたない部分は腹部(abdomen)と扱う[6]。フーシェンフイア科の場合、胸部と腹部の間が顕著にくびれている[22][5][7]。

胸部は更に2つの合体節に分けられる。前3-6枚[注釈 4][6]の小さな背板に現れる合体節は前胸部(prothorax[6])といい、前端ほど退化的で往々にして頭部の背甲に覆われ、背板1枚につき1対の脚のみに対応する[7]。この合体節は一部の文献では頭部の一部とも解釈される[12]。残り数枚から十数枚[注釈 3]の幅広い背板に現れる合体節は後胸部(opisthothorax[6])といい、背板の数は脚の対の数より少なく、お互いに厳密な対応関係をなしていない(1背板につき1対から4対まで覆い、種類・成長段階・背板の番目により異なる[注釈 5])[21][35][23][24][22][25][7]。そのため、後胸部の背板数は(脚の対の数に示される)真の体節数を反映しないとされる[23]。

腹部は数節から十数節[注釈 6][22][26]の合体節で、付属肢はないが、最終体節は末端に1本の尾節(telson[6]、または尾刺 tail spine[5])、左右に1対の棘状もしくは尾扇のような構造体(lateral telson process[6], tail fluke[5])をもつ。

胸部の腹面は数十対の二叉型の脚が同規的に配置される。脚の外肢(exopod、もしくは外葉 exite[6])は単調な楕円形で、縁に目立たない剛毛(marginal setae, marginal fringe)が生えている[36][22][7]。外肢の付け根の構造(原節 protopod/basipod との連結部)は不明[6][12]。内肢(endopod)は丈夫な円錐状/円柱状で、十数節以上の短い肢節に分かれ[21][37]、先端は丸みを帯びるもしくは1本の爪のように尖る[8][22][5][7]。一部の種類の内肢は、肢節ごとに1対の内突起(内葉 endite)が生えている[2][7]。脚は原則としてほぼ同形だが、一部の種類は、前方数対の脚のみ原節の内突起が鋸歯状の顎基(gnathobase)に発達し、口の直後で餌を運ぶ用の溝(food groove)を構成する[22][5]。

内部構造

内部構造は消化系・循環系・神経系(はしご形神経系)などと思われる構造が知られ、それらを例外的によく保存したフーシェンフイア(消化系[25]・脳[29][31][38][39]・循環系[23])とチェンジャンゴカリス(腹神経索[8][24][39])の化石標本で見つかっている。そのため、カンブリア紀の動物の中で、フーシェンフイア類は内部構造が最も完全に知られるの分類群でもある[23][38][5]。

消化系

口はハイポストーマに覆われて後ろ向きに開口するため、消化管の先頭(咽頭と食道)はUターンして曲がり返したとされる[8][23]。胸部の中腸は左右に複数対の丸い消化腺(digestive gland、中腸腺 midgut diverticulae)が並んでおり、その位置は背板に対応する[25]。腹部の後腸は単調で、尾節直前の肛門まで続く[23]。

頭部のSPAを背甲に枝分かれた消化腺と解釈する異説はかつてあった[36][40][41][35][42]が、2010年代以降では誤解釈として否定されるようになり、SPAの付属肢性質は確定的である[8][10][22][6]。

循環系

消化管の背側にある循環系は発達した管状の心臓と、そこから前方と左右に枝分かれ、所々に再び連結する血管(動脈)が知られている[23]。心臓は胸部に集約し、腹部の直前から徐々に細くなる[23]。心臓の前方から伸ばした頭部の動脈は発達で、脳・複眼・触角などの器官に応じて枝分かれる[23]。心臓の左右から伸ばした数十対の動脈は脚の数に応じて並んで、それぞれの先端は枝分かれてから再び前後でお互いに連結する[23]。

神経系

脳は節足動物として基本である先頭3つの体節に由来する脳神経節(cerebral ganglion)、すなわち先節の前大脳(protocerebrum)、第1体節の中大脳(deutocerebrum)と第2体節の後大脳(tritocerebrum)からなる[8][31]。脳神経節は全てが癒合し、複眼の眼柄に差し込んだ視神経(optic nerve)は3つの視神経網(optic neuropil)をもつ[29]。このような脳の構造(3つの視神経網と後大脳まで及ぶ脳神経節の癒合)は、節足動物の中で大顎類(特に軟甲類と六脚類)によく似ている[29][38]。脳神経節/体節と周辺の頭部構造の対応関係は議論的(後述参照)だが、少なくとも前大脳は先頭の甲皮と視神経、中大脳は触角の神経に対応することは確定的である[29][31][10]。後大脳の付属肢神経は一般にSPAに対応するとされる[31][38][10]が、多足類と六脚類の間挿体節のように、対応する付属肢が退化したともされる[12]。

胴部の腹面は1対の腹神経索(ventral nerve cord)が正中線に沿って全長を走り、脚に対応する位置で左右会合して丸い神経節を構成する[24]。神経節は境目ごとに1対の連合(longitudinal connectives)で前後を繋がり、ほぼ同じ構造の繰り返しでそれ以上の特化や癒合はない[24]。腹神経索は神経節/連合ごとに十数対の細い神経根(peripheral nerve roots)が左右で並んでいる[24]。なお、脳と腹神経索の間の連結部、すなわち環食道神経(circumesophageal nerve)と食道孔(oesophageal foramen)に該当する部分は不明[24]。

Remove ads

生態

フーシェンフイア類は全般的に遊泳底生性(nektobenthic、底生性に近い遊泳性)で、海底の近くに生息し、脚の外肢で呼吸していたと考えられる[26][5]。

2010年代初期まででは単調な口器/消化管と移動用の脚のみ知られたため、フーシェンフイア類は海底の堆積物しか取らないという単調な食性をもつとされていた[21][35][8]。しかし2010年代後期以降では顎基と消化腺の存在が判明し、フーシェンフイア類の食性は従来の予想以上に複雑な肉食性や腐肉食性だと示唆される[22][25][5]。これにより、フーシェンフイア類は脚の顎基で堆積物上の腐肉や小動物を捕獲しては、顎基に形成される溝でそれを後ろ向きの口に運んで、強大なSPAとハイポストーマで餌を更に細かく咀嚼し、中腸の消化腺でそれを効率よく消化していたと考えられる[22][25][5]。また、頭部の血管が発達したため、脳などの頭部構造が十分な酸素を必要とするほど機能的であったことも示唆される[23][38]。

脱皮様式は十脚類に似て、後縁が前へ反り上げた背甲から最初に抜けたと考えられる[43]。それ以外の繁殖と成長様式はフーシェンフイアのみによって知られる[26]。大型個体と数匹の幼生が共に良好に保存された化石標本により、幼生は孵化した後もしばらく親が世話して、共に活動していたと考えられる[26]。成長様式はカブトエビやカシラエビに似た増節変態(anamorphic development)で、幼い個体ほど背板と脚の数が少ない[26]。一定の齢期に達すると、背板は腹部で2齢期につき1枚を増やして、次の齢期でその最初の1枚が胸部の最終の1枚に変化するようになる[26]。

分布と生息時代

フーシェンフイア類の化石標本は中国雲南省のカンブリア紀前期の堆積累層のみから発見される[6][5]。そのため、本群は知られるカンブリア紀の節足動物の中で、分布域が1つの古大陸に限られた唯一の高次分類群でもある(他の高次分類群、例えばメガケイラ類と三葉虫類はいずれもカンブリア紀の複数の古大陸まで広く分布した)[5]。

- カンブリア紀第三期(約5億2,100万 - 5億1,400万年前)

- Maotianshan Shale(澄江動物群、約5億1,800万年前[1][7]):Fuxianhuia protensa[20]、Chengjiangocaris longiformis[44]、Shankouia zhenghei[36]、Liangwangshania biloba[16]、Xiaocaris luoi[7]

- Hongjingshao Formation:Fuxianhuia xiaoshibaensis[45]、Fuxianhuia sp. (=Pisinnocaris? sp.[45])[26]

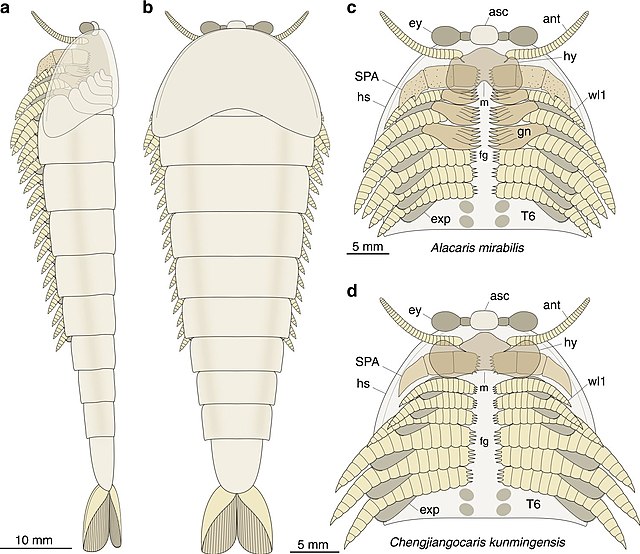

- Xiaoshiba Lagerstätte(Xiaoshiba Biota、約5億1,600万年前[7]):Fuxianhuia xiaoshibaensis[8]、Chengjiangocaris kunmingensis[8]、Alacaris mirabilis[22]

- カンブリア紀第四期(約5億1,400万 - 5億900万年前)

- Wulongqing Formation(Guanshan biota、約5億1,400万年前[7]):Alacaris? sp.[46]、Guangweicaris spinatus[47]

- Kaili Formation(約5億1,000万年前[3]):未命名節足動物[3]

Remove ads

頭部付属肢と体節の対応関係

フーシェンフイア類の頭部付属肢と体節の対応関係(相同性)、およびそこに含まれる付属肢と体節数は、本群の系統位置を示唆する重要な指標であるため、多くの議論がなされていた[10][14]。2010年代以前では、それを直接的に証明できる神経解剖学的証拠(脳神経節の構造)が不明のため、対応関係は不確定であった。脳を保存される化石標本が見つかった2012年[29]以降では、少なくとも触角の中大脳性/第1体節由来説が確定的で、SPA前大脳性/先節由来説[48][49]と触角前大脳性/SPA中大脳性(SPA中大脳性/第1体節由来[36][50])説が否定的になった[10][14]。一方、本群の特徴的なSPAに関しては議論の余地が残されており、後大脳性(第2体節由来)説が最も広く認められる[8][32][33][51][10][22][6]が、大顎類の大顎との類似性に基づいて新たに提唱された大顎説(第3体節由説来、第2体節/後大脳間挿体節説)もある[12]。

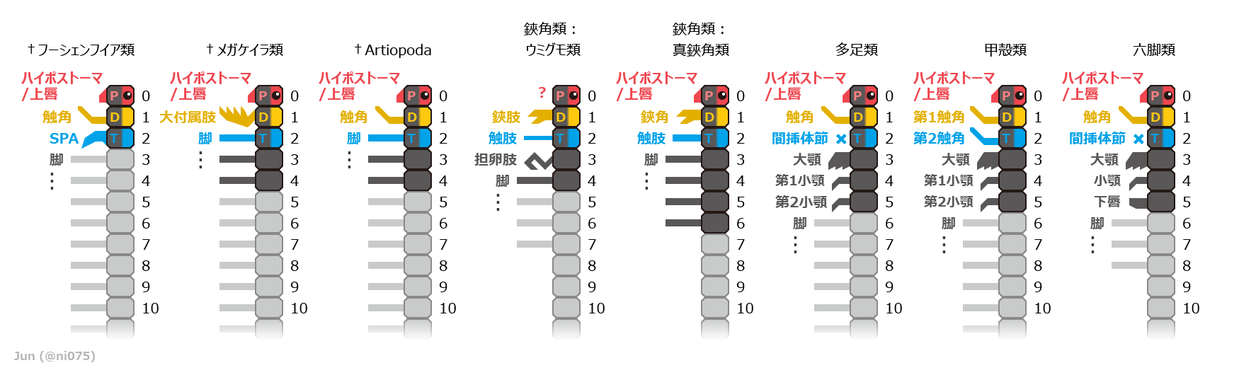

- 2017年時点で広く認められる、様々な節足動物の頭部付属肢と体節の対応関係。頭部に含まれる体節は黒、前大脳性・中大脳性・後大脳性の体節と付属肢はそれぞれ赤(P)・黄(D)・青(T)で示される。ここでのフーシェンフイア類は通説の通り頭部は前3節のみを含め、SPAは第2体節由来(後大脳性)と解釈される[10]。

Remove ads

分類

要約

視点

系統位置

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 系統解析に示される脱皮動物におけるフーシェンフイア類の2つの系統的位置(A, B) †:絶滅群、*:葉足動物、?:諸説に分かれた系統関係 青枠:基盤的な節足動物(lower stem-group euarthropods) 赤枠:基盤的な真節足動物(upper stem-group euarthropods) A:基盤的な真節足動物説[48][52][53][32][33][54][55][22][15] B:大顎類説[34][56][57][58][59][60][61][15][12] |

胴部に硬質の外骨格(背板と関節肢)をもつことにより、フーシェンフイア類は容易に真正の節足動物(真節足動物 Euarthropoda、Deuteropodaに含まれる節足動物)として認められる[9][10]。しかしそれ以降の系統位置は議論的で、主に本群の頭部構造に対する解釈の違い(前述参照)により「基盤的な真節足動物」[48][62][52][8][53][32][33][54][55][27][10][22][63][5][64][65][15][49]と「大顎類」[28][34][11][56][57][58][59][60][61][15][12]に大きく分かれている。その中で前者は主流の仮説で、後者は2010年代後期以降から台頭し始めた対立仮説である[13][14][15]。

それ以外では、ユーシカルシノイド類(Euthycarcinoidea)という化石節足動物の分類群との類縁関係もいくつかの系統解析に示唆され[58][59][60][12]、フーシェンフイア類がそれに対して側系統群とされる場合もある[34][56][15]。ユーシカルシノイド類のいくつかの性質、例えば背面が前後2枚の外骨格(先頭の甲皮と直後の背甲)をもつ頭部・大きなハイポストーマ/上唇・胸部と腹部の分化・数多くの肢節に分かれた脚・胸部の不揃いな背板と脚がフーシェンフイア類を思わせる[66][12]。広く認められる分類体系ではないが、この類縁関係に踏まえて、フーシェンフイア類を従来のユーシカルシノイド類と共に "広義のユーシカルシノイド類"(Euthycarcinoidea sensu lato)[4]としてまとめられる場合もある[34][56]。

基盤的な真節足動物説

フーシェンフイア類の基盤的な真節足動物(upper stem-group euarthropods)説を支持する最大の根拠は、頭部は脳神経節を有する先頭の体節(前大脳性の先節・中大脳性の第1体節・後大脳性の第2体節)のみ含まれるという、比較的単調な頭部構成の解釈による[8][9][10][6][13]。これは頭部が先節のみをもつ基盤的な節足動物(lower stem-group euarthropods、ラディオドンタ類など)と、頭部が先節と直後4節以上をもつ真節足動物の中間形態と見なされる[注釈 7][33][5][13][48][36][50][41][10][49]。

フーシェンフイア類の他のいくつかの性質も、この系統位置を示唆するように思われており、例えば先頭は早期な節足動物において一般的な甲皮を有し[27][9][10]、脚の構造も単調で特化が進んでいなかった[37][63]。数多くの短い肢節に分かれた脚の内肢も、無数の環形構造をもつ葉足動物(節足動物の初期系統が起源する側系統群)の葉足と、7節以下の肢節をもつ真節足動物の関節肢の中間形態を表したように思われる[37]。腹神経索の数多くの神経根は節足動物に類が見られず、代わりにそれ以外の脱皮動物(例えば鰓曳動物と有爪動物)に似たため、これは脱皮動物の共通祖先から受け継いだ祖先形質だと考えられる[24][38]。

これらの解釈により、フーシェンフイア類は真節足動物が胴部の外骨格と複数の体節/脳神経節をもつ頭部を進化した直後、先節+直後4節以上含む頭部を進化する(腹神経索の神経根を退化する)以前の初期系統(ステムグループ)から派生したと考えられる[33][24][10]。基盤的な真節足動物であるフーシェンフイア類が顎基と触角をもつことにより、これらの性質はフーシェンフイア類と他の真節足動物の最も近い共通祖先で既に出揃ったことも示唆される[33][22]。フーシェンフイア類と大顎類の神経解剖学上の類似(全ての脳神経節の癒合・3つの視神経網など)は単に真節足動物の祖先形質、もしくは収斂進化の結果と解釈される[29]。

大顎類説

フーシェンフイア類の大顎類説を支持する最大の根拠は、中大脳以降に及ぶ脳神経節の癒合と3つの神経網を有する視神経という、大顎類との神経解剖学上の類似による[28][13][14][12]。それに加えて、フーシェンフイア類のいくつかの性質も、次の通り大顎類的に解釈できるとされる[12]。

通常では単なるハイポストーマとされる部分は全体の形の類似(前述参照)により、大顎類の特徴的な頭楯と上唇の複合体と見なされる[12]。通常では胴部の一部とされる前胸部は往々にして頭部の背甲に覆われ、後胸部との区分も明瞭のため、これを頭部の一部として解釈できるとされる[34][12]。この場合、フーシェンフイア類の頭部は真節足動物として一般的な先節+直後4節以上が含まれる[34]だけでなく、そこの脚も大顎類の頭部/頭胸部の小顎と顎脚に対応できるように思われる[12]。更に、通常では後大脳性/第2体節由来とされるSPAは、大顎類として決定的な性質である第3体節由来の大顎のように、上唇(と解釈される部分)に覆われた最初の1節は内側に大顎的な内突起(歯)をもつため、大顎とも見なされる[12]。これにより余った第2体節も六脚類と多足類のような、付属肢をもたない間挿体節として解釈できるとされる[12]。特定の大顎類の高次系統に似た性質、例えば軟甲類と六脚類に似た後大脳の癒合、多足類に似た下咽頭の構造と不揃いな背板と脚も根拠として挙げられる[12]。

これらの解釈により、フーシェンフイア類は大顎類で、少なくともその初期系統(ステムグループ)までには含まれるとされる[34][56][12]。基盤的な大顎類であるフーシェンフイア類が癒合した後大脳をもつことにより、一部の甲殻類(鰓脚類など)に見られる後大脳の分離は(原始的でなく)二次的であることも示唆される[12]。また、フーシェンフイア類に類縁の可能性があるユーシカルシノイド類が基盤的な多足類として支持されつつあり[57][66]、フーシェンフイア類も多足類的性質を僅かにもつため、この2群があわせて多足類に近縁の可能性もあるとされる[12]。基盤的な真節足動物説に祖先形質とされてきた特徴、例えば単調で数多くの肢節に分かれた脚は二次的な派生形質と解釈される[12]。

下位分類

| |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Yang et al. 2018 (Supplementary Figure 5b) の系統解析に基づいたフーシェンフイア類の内部系統関係[22] |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Yang et al. 2018 (Supplementary Figure 5a) の系統解析に基づいたフーシェンフイア類の内部系統関係[22] |

| |||||||||||||||||||||||||||

| Aria et al. 2021 の系統解析に基づいたフーシェンフイア類の内部系統関係[12] |

2020年現在、7属9種のフーシェンフイア類が正式に命名される[7]。通常の分類体系では、フーシェンフイア類(フーシェンフイア目 Fuxianhuiida[4])は大まかにフーシェンフイア科(Fuxianhuiidae[21])とチェンジャンゴカリス科(Chengjiangocarididae[21])の2科に分かれている[22][5][7]。

フーシェンフイア類が単系統群とされる全面的な系統解析の中で、Yang et al. 2018 の場合は一部の解析結果が前述の分類体系を支持し、フーシェンフイア類の中でシャンコウイアとリャンワンシャニアは基盤的で、残りの種類は姉妹群であるフーシェンフイア科とチェンジャンゴカリス科にまとめられる[22]。一方、前述の分類体系に応じず、フーシェンフイア科とチェンジャンゴカリス科のいずれかを非単系統群とする解析結果もある[22][12]。

- フーシェンフイア目 Fuxianhuiida [4]

- (科未定)[22]

- フーシェンフイア科 Fuxianhuiidae [21] (=グァンウェイカリス科 Guangweicarididae [47])[22] - 背甲の縦幅は横幅より倍以上に短く、前胸部は3節、胸部と腹部の区分は顕著(くびれがある)[22][7]。

- チェンジャンゴカリス科 Chengjiangocarididae [21] - 背甲の縦幅と横幅はほぼ一致、前胸部は5節、胸部と腹部は同規的(くびれがない)[22]。

- チェンジャンゴカリス属 Chengjiangocaris [44]

- アラカリス属 Alacaris [22]

- Alacaris mirabilis [22]

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads