トップQs

タイムライン

チャット

視点

ブルワリー

ビールの醸造所および併設する販売所や酒場 ウィキペディアから

Remove ads

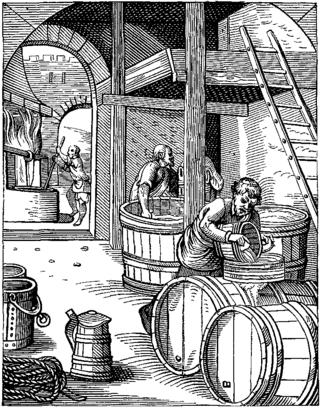

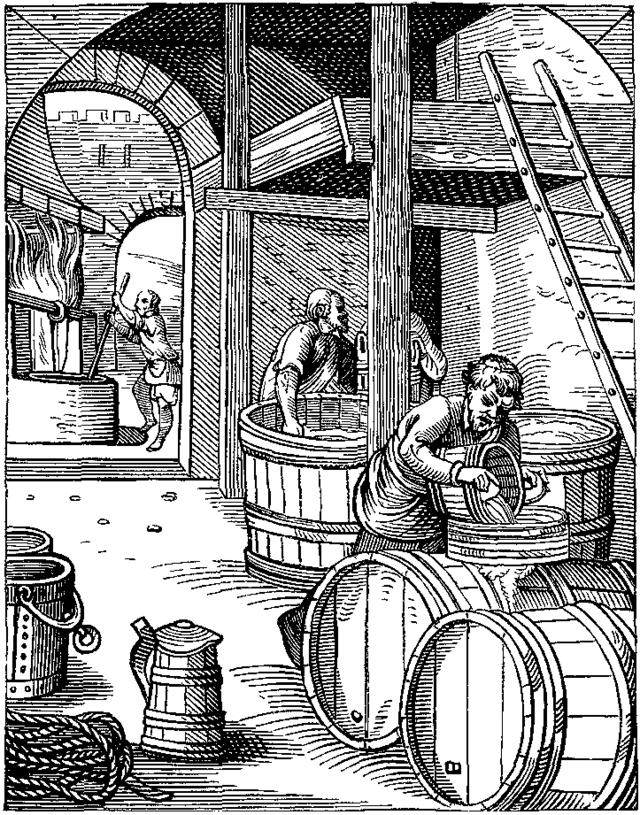

ブルワリー(ブルーワリー、ブリュワリーとも、英語: brewery)あるいはビール醸造所(ビールじょうぞうしょ)とは、ビールなどを醸造する場所をいう[1]。醸造用途に限らず、販売および酒場を兼ねる場合も同様に呼称される[1]。英語圏では日本酒の醸造所、酒造場もブルワリーと呼ばれる。ワイン醸造所についてはワイナリーを参照。

製造

→詳細は「醸造」を参照

廃棄物

ブルワリーでビールなどを製造後、ビール1リットルあたり約200グラムの醸造残渣(ビール粕、麦芽加工残渣、麦芽かすなど)が排出される。これらは、大半がもと大麦などの穀物である。廃棄物の活用として、2025年時点の割合として、70%ほどが家畜飼料、10%はバイオ燃料、その他は食品添加物、肥料、キノコ培地などにも活用される場合があるが、20%程度は産業廃棄物として埋め立てられる。大麦ミルクや人工皮革、タンパク質と繊維に分解して活用するなどの試みもある[2]。

ブルーパブ

ブルワリーに併設されている醸造されたビールをできたてで提供するパブやレストランのことを示す。

ブルーパブ(en:brewpub)は、アメリカでは1990年代に流行しはじめた[3]。

アメリカ

→「アメリカ合衆国における禁酒法」も参照

マイクロブルワリー

1960年代のアメリカでは、マイクロブルワリーの廃業や巨大ブルワリーからの買収が行われていた[4]。その中でフリッツ・メイタッグがアンカー・ブルーイング・カンパニーの経営を立て直し、1980年には大きく発展することになる[4]。このアンカー・ブルーイング・カンパニーの成功により、1980年代には地ビールブームが訪れた[4][5]。

日本

要約

視点

→「Category:日本の酒類メーカー」も参照

製造場の所在地の所轄税務署長から酒類製造免許を受ける必要がある[6]。

日本では酒税の徴収等の都合から、長らく大規模な醸造所 (ビール工場) しか事実上は認められておらず、大手4メーカーとオリオンビールの醸造所しか存在し得なかった。しかし、規制緩和の流れから、1994年4月に年間最低製造数量が2000klから60klに緩和された[注釈 1]。そのため、いわゆる地ビールを醸造する数多くのマイクロブルワリー(en:microbrewery)が誕生することとなった。

日本の地ビールは、当初から価格や流通など事情があり、大手ビールメーカーとの販売競争相手とはなり得なかった。結果的に、日本では極端に大規模なブルワリーと、極端に小規模なブルワリーが存在する二極構造が特徴づけられることとなった。

日本の大手のビール工場

日本のほとんどの大手ビールメーカーの工場では見学コースが整備されている。見学の最後にはできたてのビールの試飲が可能であることが多い。また、できたての自社製品ビールが味わえるレストラン(ビール園)を併設している工場も多い。

北海道

東北・関東

東海・北陸

関西

中国・四国

九州・沖縄

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads