トップQs

タイムライン

チャット

視点

ホット・ジュピター

ウィキペディアから

Remove ads

ホット・ジュピター[1] (英語: Hot Jupiter) は、木星ほどの質量を持つガス惑星でありながら、主星の恒星からわずか 0.015 au (224万 km) から 0.5 au (7480万 km) しか離れておらず、表面温度が非常に高温になっている太陽系外惑星の分類の一つである[2]。roaster planets[3]、epistellar jovians[4]、pegasids[5][6]とも呼ばれる。恒星に極めて近く、強烈な恒星光を浴びるため表面温度は高温になっていると予想されている。「ホット・ジュピター」は直訳すれば「熱い木星」となるが、このような特徴に由来した命名である。日本語では 灼熱巨大惑星 と表記される場合もある[7]。この種の系外惑星は1995年頃から続々と発見されつつある。

主星の近くを高速で公転しているため、質量が大きい惑星の重力によって生じる主星のわずかな揺れを検出するドップラー分光法での発見が最も簡単なタイプである。最もよく知られているホット・ジュピターは1995年に発見されたペガスス座51番星bであり、太陽に似た恒星をわずか4日間で公転している。

ホット・ジュピターは比較的発見が容易であることから、系外惑星の探査の初期から多数が発見された。その他には軌道離心率の大きい彗星のような楕円軌道を描き、灼熱期と極寒期をめまぐるしく繰り返す巨大惑星エキセントリック・プラネットも発見されたが、いずれも太陽系には存在しない種類の惑星であり、これらの系外惑星の発見は既存の惑星形成理論に大きな転換をもたらした[8][9]。

Remove ads

特徴

要約

視点

一般的な特徴

ホット・ジュピターの中には様々なものがあるが、いくつかの共通した性質を持っている。

- 定義ともいえる特徴は、質量が大きく、短周期で公転している事である。質量は0.36-11.8MJで、公転周期は 1.3-111 日にわたる[11]。質量が13.6木星質量を超えると重水素の核融合反応が始まって褐色矮星となってしまうため、ホット・ジュピターに分類される天体の質量はこれよりも軽い[12]。

- 密度が異常に低い事が多い。2007年までに発見されているホット・ジュピターの中で最も低密度の惑星は、TrES-4 の 0.222 g/cm3 であった[14]。その後さらなる低密度の惑星が続々と発見されており、例えば HAT-P-67b は質量が0.34木星質量だが半径は2.085木星半径もあり、密度はわずか 0.052 g/cm3 である[15]。ホット・ジュピターの半径が質量の割に大きい理由は完全に分かっていないが[16]、主星からの強い輻射の影響や、大気の不透明度が大きいこと[17]、内部に加熱源を持っている可能性、主星に十分に近いため惑星の外層がロッシュ・ローブを超えて流出してしまうからなど、複数の理由が考えられている[14][16][17]。

存在割合

太陽系外惑星の観測が可能となった初期の時代には観測バイアスのために高い割合でホット・ジュピターが発見されていたが、現在では木星のような低温の巨大ガス惑星(クール・ジュピター)と比べて珍しい天体だと考えられている[21]。ケプラー宇宙望遠鏡のトランジット法による観測によれば、太陽に似た恒星(F型主系列星・G型主系列星・K型主系列星)のうち、ホット・ジュピター(公転周期10日以下・半径が地球の6~22倍)を持つ恒星は全体の0.43±0.05%に過ぎない[22]。地上の望遠鏡を用いた視線速度法のサーベイでは、異なるチームによって0.89±0.36%(周期11日以下・50地球質量以上)[23]や1.20±0.38%(周期10日以下・30地球質量以上)[24]という値が報告されている。

ホット・ジュピターの存在割合は主星の性質によって大きく左右される。ホット・ジュピターの主星はF型主系列星、G型主系列星である事が多く、K型主系列星の周りでの発見例は比較的少ない。赤色矮星に関しては、極めて稀である[25]。ホット・ジュピターの存在分布の一般化に関しては様々な観測バイアスを考慮する必要があるものの、一般的には恒星の絶対等級が大きくなる (つまり恒星が暗く、軽くなる) につれて、ホット・ジュピターの存在割合は指数関数的に減少する[26]。またホット・ジュピターの存在と主星の金属量にも強い正の相関関係が知られている[27]。

軌道

我々の太陽系においては、比較的小型な地球型惑星(岩石惑星)が太陽に近い軌道をめぐっている一方、木星・土星のような木星型惑星(特に巨大なガス惑星)は太陽から数 au から数十 au の距離を隔てて公転している。これらの外惑星は、太陽の熱を十分に受け取ることができないため、表面温度零下百数十度の極寒の世界となっている。

しかし、典型的なホット・ジュピター (ペガスス座51番星bなど) は中心の恒星からわずか 0.05 au 程度しか離れていない[2]。中心の恒星が太陽と同じ明るさを持つとすると、この軌道を周回する惑星が単位面積あたり恒星から受け取る光のエネルギーの量は、地球の数百倍にも達する計算になる。そのため惑星表面は熱せられて摂氏数百度を超える高温となっている。かつては太陽系以外の恒星系も惑星の配置・構成は先に述べたような太陽系の姿とさして変わらないだろうと思われてきたが、実際の系外惑星はほとんどの学者が予想だにしない形で発見され、大きな衝撃を与えた[8][28]。

なお、惑星の居住可能性を論じる場合において、木星や土星のようなハビタブルゾーンの外側を回る木星型惑星をホット・ジュピターとの対比で「グッド・ジュピター」と呼ぶことがある[29]。ただし、ここで「グッド(good)」とは、その巨大な重力で太陽系外縁方向から飛来する彗星などを捕らえて、内惑星に影響を及ぼしにくくするという意味が含まれている。事実、20〜21世紀のわずか17年間にも、シューメーカー・レヴィ第9彗星などいくつかの彗星及び類似の天体が木星に捕らえられるのが観測されている[30]。

質量と大きさ

恒星に近い軌道を周回する惑星は、主系列星を公転する系外惑星が初めて発見された1995年以降多数発見されている。これらの惑星の質量は、惑星と褐色矮星の境界付近の大質量のものから、地球の程度のものまで様々である。ホット・ジュピターの質量に特に厳密な定義があるわけではないが、これらの惑星のうち木星の 0.1〜0.2 倍程度以上の質量を持つものをホット・ジュピターと呼ぶのが一般的である[31]。木星の質量 (地球の 318 倍) よりもむしろ海王星の質量 (地球の 17 倍) に近い、0.03〜0.1木星質量程度の低質量の灼熱惑星は、ホット・ジュピターではなくホット・ネプチューンと呼ばれる[32]。

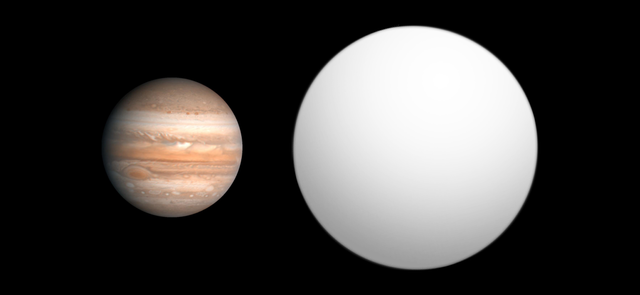

広く系外惑星の検出に使われている観測方法である視線速度法では、惑星の質量は分かっても惑星の半径までは知ることはできない。視線速度法から分かるのはその惑星の下限質量である[33]。しかしその後、いくつかの惑星のトランジット法による観測が行われると、惑星の半径を計測することが可能になった[34]。求められたホット・ジュピターの半径は、太陽系の木星や土星と比べると、質量の割には大きいという傾向がある。これは高温によって惑星の大気が膨張しているためだと考えられている[14][17]。

大気

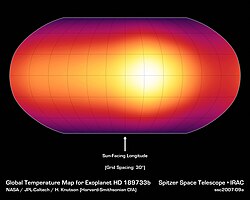

ホット・ジュピターはガス惑星であり、いわゆる大気で覆われている。恒星に極めて近い軌道を持つため、潮汐力によって自転と公転が同期し、地球の周りを回る月と同じように、常に同じ面を恒星に向ける。すると、一方の半球面が常に恒星光で熱せられ、温度差によって常に影の半球面に向かって摂氏数百度を超える強烈な熱風が吹いていると予想されている。そのため、ホット・ジュピターの外観は木星のような横縞模様ではなく、恒星の光が最も強く当たる点から影の面へ向かう気流により縦方向の縞模様が形成され、スイカの模様のようになっているとも推定されていた。しかしホットジュピターは、太陽系のガス惑星と比べると遅いとはいえ、公転周期と同じ周期で自転もしているため、きれいにスイカの模様状の大気の流れが生じるかは疑問視されている。

近年のコンピュータシミュレーションを用いた研究では、ホット・ジュピターのように恒星に非常に近く、潮汐固定されているため自転が遅い惑星では、大気の循環は金星のようなスーパーローテーションになっている可能性が指摘されている[37]。常に恒星の方を向いている半球では恒星からの強い輻射を受けて大気が加熱され、東向きに強く加速されて赤道ジェットを形成する。高速の大気流はそのまま夜側の半球へと流れ、放射で冷却しながら再び昼側へと循環する。これによって昼側と夜側とで効率的に熱が輸送されていると考えられる[37]。いくつかのホット・ジュピターのトランジットおよび二次食の観測でも、強い東向きの赤道ジェットが存在することを示唆する結果が得られている[37][35]。

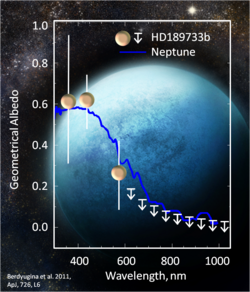

惑星自体の色は、あまりの高温のために水蒸気のような揮発性の高い成分は存在せず、鉄のような固体成分が蒸発して透明なガス成分のみになっているため、深い青い色に見える可能性も指摘されている。これは本来透明な海水や大気が日光の散乱によって青く見えるのと同じ現象である。ただしひと口にホット・ジュピターと言ってもその温度は様々であるため、鉄などの金属も蒸発してしまうほどの高温の大気や、岩石成分の雲が存在する大気など、多様な特徴を持つと考えられている[38]。2013年にはハッブル宇宙望遠鏡を用いてホット・ジュピター HD 189733 b の二次食の分光観測が行われ、この惑星が深い青色をしていることが判明した[39][36][40]。系外惑星の色が観測的に判明したのはこれが初めてである[40]。この惑星が深い青色をしている明確な理由は分かっていないが、大気中に存在するケイ酸塩の粒子による青い光の散乱が原因だと推測されている[36][40]。

その他、恒星から強力な宇宙線が大気に降り注いで衝突しているため、明るいオーロラや、それに伴う強い電波放射が発生している可能性がある[41]。また惑星 HD 209458 b では大気の流出が観測されたほか[42]、大気の成分が調べられている[43]。

左上から右下へ、WASP-12b、WASP-6b、WASP-31b、WASP-39b、HD 189733 b、HAT-P-12b、WASP-17b、WASP-19b、HAT-P-1b、HD 209458 b。

Remove ads

発見

従来、太陽系以外の恒星にも惑星は存在するだろうと言われており[44]、1940年代から様々な系外惑星探査(プラネット・ハンティング)の試みがなされてきた。しかし、バーナード星などいくつかの恒星で惑星の発見が報告されたものの[45][46]、後にいずれも否定され[47]、太陽系の外の惑星は幻のままであった。SFの世界では多種多様な系外惑星が頻繁に登場するが[44]、初めて現実に太陽系以外の恒星に惑星が発見されたのはようやく1990年代になってからである (詳細は太陽系外惑星の項を参照)[48]。

1995年10月6日、ジュネーブ天文台のミシェル・マイヨール、ディディエ・ケローらスイスの観測チームによって、ペガスス座51番星 (51 Pegasi) に木星の半分の質量を持った巨大惑星ペガスス座51番星bの存在が確認された[49]。この惑星の軌道は、中心の恒星からわずか 0.05 au (約750万 km) しか離れておらず、水星軌道よりも遙かに内側であり (水星の軌道半径の八分の一)、恒星のまわりを 4.2 日で周回していることも確認された[49]。この発見は様々な検証を経て間違いなく系外惑星であると確かめられ、これをきっかけとして系外惑星探査に火がついた[48]。ペガスス座51番星b の発見を皮切りに、他の恒星にも木星型惑星が続々と発見された。ペガスス座51番星の系外惑星は決して特殊な例ではなく、同様のホット・ジュピターの発見が相次いでいる。

従来の系外惑星探査は、ほとんどの観測者が太陽系に似た恒星系を想定して探していたため、観測データには既にかかっていたにもかかわらず、思わぬ盲点となって見落としてしまったようである[48]。太陽系を基準に他の恒星系を考えるという先入観・常識は覆された。

系外惑星探査が本格化した後、初めのうちに発見された系外惑星は、先述したように大半がホット・ジュピターあるいはエキセントリック・プラネットであったが、これは宇宙に散らばる恒星のほとんどがそうした灼熱巨大ガス惑星を擁しているというわけではない。大部分の巨大惑星は重力による恒星のふらつきを検出するという方法で観測されているが、恒星のふらつきは質量が大きく恒星と惑星の距離が短いほど大きくなるため、ホットジュピターのような重い惑星は最も検出が容易である[8]。また、公転周期の短さゆえに観測や確認が短時間ですむという事情もあった。トランジット法での惑星検出も同様で、ホット・ジュピターのように恒星に近く、比較的サイズの大きい惑星は検出されやすいという観測バイアスが存在する。そのため初期に発見された系外惑星はホット・ジュピターが多かったが、観測技術が発展するのに伴い、より恒星から離れた軌道を持つ惑星や小さい惑星も多く発見されるようになった。

Remove ads

ホット・ジュピターの形成と進化

要約

視点

ホット・ジュピターの発見は、従来の太陽系を対象にした惑星系形成理論がそのまま他の恒星系にも適用できるものではないことを示し、ホット・ジュピター、エキセントリック・プラネットなども含む多様な系外惑星の形成も含めて説明できるような理論へと書き直しを余儀なくされた。

ホット・ジュピターの起源に関しては大きく分けて2つ考え方が存在する。一つは遠方で形成された後に内側に移動して現在の軌道に運ばれたというもので、もう一つは現在観測されている軌道でその場形成 (in-situ formation) したというものである。一般的な考え方は、惑星移動によって形成されたというものである[50][51]。

惑星移動

→詳細は「惑星移動」を参照

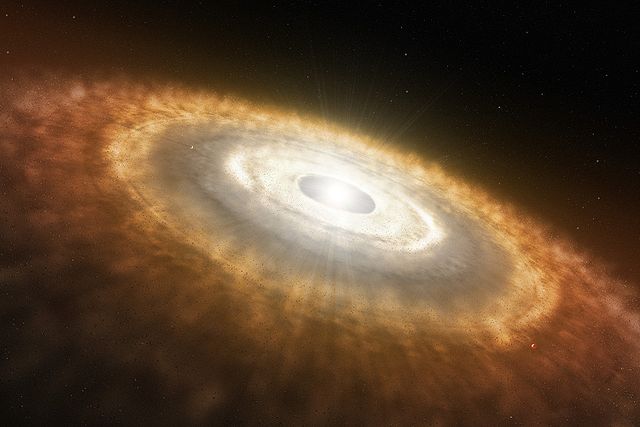

恒星系の形成については、まず原始星を取り巻く原始惑星系円盤のガスや微粒子が集積して微惑星を形成し、次第に恒星を取り巻く幾つかの惑星という系ができあがっていくという、いわゆる「京都モデル」が考えられている。このモデルでは、木星のような巨大ガス惑星は恒星の近くでは生まれにくいとされている一方、これまでに発見されたホット・ジュピターはほとんどが恒星の至近距離に存在している。そのため、こうした巨大惑星は元々円盤の比較的外側の領域で形成されたものであったが、後に何らかの原因でこの軌道から外れ、内側に移動していったのではないかと考えられている。

惑星移動仮説では、ホット・ジュピターはまず凍結線よりも遠方の領域において、コア降着を介して岩石、氷、そしてガスから形成されたと考える。その後何らかの形で現在の恒星に非常に近い軌道まで移動するが、惑星移動説の中にも複数の考え方が存在する。

円盤との相互作用

惑星移動の過程を説明する有力なモデルの一つは、形成された巨大惑星が、残存していた円盤物質との相互作用による減速で、あるいは円盤自体が恒星の重力によって降着するのに巻き込まれて次第に恒星に近づいていったとする「惑星落下モデル」である。凍結線より外側で形成された惑星は、安定な軌道に落ち着くまで、円盤との相互作用によって恒星の方へと移動する[52][53]。木星程度の十分大きな質量を持った惑星の場合、原始惑星系円盤にギャップを形成し、円盤が恒星に向かって降着するのに伴ってタイプII移動というメカニズムで内側へと移動する[54][55]。

この説に対し、惑星がそんなに簡単に落下するものであれば、すべての惑星が恒星に落ち込んでしまうため惑星系はほとんど存在しなくなるのではないか、という異論もある[56]。この問題は「惑星落下問題」と呼ばれている[56]。そのため、落下した惑星が現在観測されている軌道で安定するようなブレーキ法や、円盤のガスの密度などをめぐって、シミュレーションを駆使した様々な考察がなされている(惑星が出来ては落下し、出来ては落下しが繰り返された末、円盤が消失する直前に形成された惑星だけが残ったとする説、また太陽系では円盤が希薄で早い時期に喪失したため、木星や土星などは円盤の収縮に巻き込まれることなく現在の安定した軌道に落ち着いた、とする説などもある)[56]。

スリングショットモデル

もう一つの有力な惑星移動のモデルは、他の巨大惑星からの摂動や惑星同士の重力散乱によって細長い楕円軌道で恒星に近づくエキセントリック・プラネットになり、近点を通過するたびに潮汐力によって公転にブレーキをかけられることで次第に軌道離心率が小さくなって円軌道のホット・ジュピターになって行くとする「スリングショットモデル」[57][注 1]である。こちらはホット・ジュピターよりもエキセントリック・プラネットの比率が大きいことが傍証とされているが、対になるはずの外側のエキセントリック・プラネットがなくてホット・ジュピターのみが見つかっている場合には適用できない。

また、巨大惑星が古在メカニズムによって軌道要素が変化した結果として離心率が大きく近点が恒星に近い楕円軌道に移行し、その後恒星との潮汐力によって円軌道化されてホット・ジュピターが形成されるというモデルもある。この場合、遠方の大きく傾いた軌道に別の惑星か伴星が存在している必要がある。ホット・ジュピターを持つ惑星系のうちおよそ 50% は遠方に木星質量かさらに重い天体を持つとされ、この場合はホット・ジュピターの軌道は主星の自転に対して傾いた状態になることもあると考えられている[59]。

円盤との相互作用によるタイプII移動の場合、周囲にまだガスが存在している段階でないと発生しないため、このメカニズムによる惑星移動が起きるのは原始惑星系円盤のガスが存在している期間に限られる。恒星からの強い光子と、若い恒星からの強い恒星風によって、円盤に残っているガスは散逸する。スリングショットモデルような、重力散乱や潮汐力を介した軌道移動の場合は、円盤のガスが失われた後でも発生する。

その場形成

巨大ガス惑星が内側へ移動してきたとする説の他に、ホット・ジュピターのコアはより一般的に存在する系外惑星であるスーパー・アースとして形成され、現在の場所でガスを降着してその場で巨大ガス惑星になった、という別の仮説も提唱されている。これはラテン語で「本来の場所で」を意味する「in situ」から、「その場形成」(英: in situ formation) と呼ばれている[60][61]。この仮説では、ホット・ジュピターのコアとなるスーパー・アースの起源としては、その場で形成される場合、あるいは円盤の外側で形成された後にガスのエンベロープを獲得する前に恒星付近まで移動してきた場合のどちらもが考えられている。

スーパー・アースはしばしば付近にさらなる惑星が存在するため、その場形成されたホット・ジュピターも付近に別の惑星が存在していることが期待される。局所的に成長しているホット・ジュピターの質量が増加すると、周囲の惑星に数々の影響を及ぼす可能性がある。ホット・ジュピターの軌道離心率が 0.01 より大きな値に維持されていた場合、永年共鳴によって付近にある惑星の離心率が増大し、ホット・ジュピターと衝突する可能性がある。この場合、ホット・ジュピターのコアは非常に大きなものになるだろう。もしホット・ジュピターの離心率が小さい場合、永年共鳴は付近の惑星の軌道面を傾ける場合もある[61]。

従来はホット・ジュピターが現在の軌道の位置でその場形成するのは困難であると考えられてきた[62]。これは、ホット・ジュピターの形成に必要な重いコアを形成するためには、円盤中の固体物質の面密度が 104 g/cm2 程度かそれ以上である必要があるからである[63][64][65]。しかし最近の系外惑星のサーベイ観測では、惑星系の内側領域はしばしばスーパー・アース型の惑星によって占められていることが分かってきた[66][67]。もしこれらのスーパー・アースがより遠方で形成されてから内側に移動してきたのであれば、その場形成でのホット・ジュピターの形成過程は、完全に「その場」ではないことになる。

大気散逸

→「大気散逸」も参照

ホット・ジュピターは主星からの強い輻射を受けており、大気散逸が進行していると考えられている。主星からのX線や高エネルギーの紫外線によって惑星の大気が加熱され、ハイドロダイナミックエスケープが発生する。これは、マクスウェル分布に従う大気分子のうち脱出速度を超えた個々の粒子が惑星の重力を振り切って散逸する「ジーンズ散逸」とは異なり、より高温・高圧の大気が流体として惑星から流出する現象である[68]。実際に、HD 209458 b や HD 189733 b など複数のホット・ジュピターで、大気が流出していることを示す観測結果が得られている[42]。

ホット・ジュピターの大気がハイドロダイナミックエスケープによってはぎ取られてしまった場合、残されたコアはクトニア惑星になる。惑星の最も外層から失われるガスの量は、惑星の大きさ、エンベロープを形成しているガス、恒星からの軌道距離、および恒星の光度に依存する。典型的な惑星系では、主星の周りを 0.02 au の距離で公転するガス惑星は、その一生の間に惑星質量の 5-7% を失う。しかし 0.015 au より近い軌道である場合は、惑星質量の大部分が蒸発することになる[69]。ただしそのような惑星は発見されておらず、仮説上の存在である。

Remove ads

ホット・ジュピターがある系での地球型惑星

あるシミュレーションでは、木星サイズの惑星が原始惑星系円盤の内側領域 (主星から 5〜0.1 au) を移動しても、考えられていたほどには破壊的な現象は起きないことが示されている。円盤内のその領域にある、微惑星や原始惑星を含む固体物質の 60% 以上は外側に散乱され、巨大惑星が移動した余波として惑星形成円盤が再形成されることが可能になる[70]。このシミュレーションでは、ホット・ジュピターが円盤の内側領域を通過して 0.1 au の位置で安定な軌道に落ち着いた後に、ハビタブルゾーンの中に最大で2地球質量の惑星が形成可能であることが示されている[70]。この過程で惑星系内側の物質と凍結線より外側に起源を持つ物質との混合が発生するため、ホット・ジュピターが通過した後に形成される地球型惑星は特に水を豊富に含むことが示唆されている[70]。2011年の研究では、ホット・ジュピターは内側に移動する最中に破壊された惑星になる可能性があることが指摘された。これは、主星から 0.2 au 以内に高温なスーパー・アースやホット・ネプチューンが多く存在することを説明出来る[71]。

2015年には、WASP-47 の周りに2つの惑星が発見された[72]。この恒星の周りでは過去にホット・ジュピターである WASP-47b が、さらに遠方の惑星である WASP-47c が発見されている。新しく発見された惑星の片方の WASP-47e はおそらくは大きな地球型惑星で、質量は地球の22倍未満、半径は地球の1.8倍であった。もう片方の WASP-47d は質量は地球の15.2倍と似ているが半径は地球の3.6倍と大きく、ほぼ確実にガス惑星だと考えられる。この2つの惑星はホット・ジュピターの軌道の両側に存在しており、地球型惑星と思われる WASP-47e がホット・ジュピターの軌道より内側を公転している[72]。似たような軌道配置を持つ惑星系には、ケプラー30がある[73]。

Remove ads

逆行軌道

いくつかのホット・ジュピターは、主星の自転とは逆方向に公転する逆行軌道にあることが分かっており、惑星系形成に関する理論に疑問を投げかけている[74][75]。ただし逆行惑星の形成に関しては、惑星の軌道が擾乱を受けたのではなく、惑星系形成段階に恒星の磁場と原始惑星系円盤との相互作用によって恒星自体が反転したという可能性もある[76]。多数のホット・ジュピターを対象にした調査では、新しい観測結果と過去のデータを組み合わせることで、調査されたホット・ジュピターの半数以上が主星の自転軸からずれた軌道面を持っており、そのうち6つは逆行軌道にあることが判明している[75]。

最近の研究では、いくつかのホット・ジュピターは軌道面が主星の赤道面に対して傾いていることが判明している[77][78]。この軌道面のずれは、ホット・ジュピターが公転する主星の光球の有効温度と関連していると考えられている。観測的には、主星の有効温度が 6250 K を超える比較的高温な恒星の周りでは軌道面がずれていたり逆行したりするホット・ジュピターが多く発見されているが、低温な恒星の周りではそのような惑星は急激に少なくなることが知られている[11]。

これを説明するために多くの仮説が提案されている。ある理論では潮汐散逸の影響を考慮しており、ホット・ジュピターを形成するための単一のメカニズムの存在を示唆し、またこの理論では軌道の傾斜角の範囲を予測する。比較的低温の恒星では表面付近に対流層が発達するため、恒星とホット・ジュピターとの潮汐散逸の効果が大きくなる。そのため強い潮汐散逸によって不揃いだった惑星の軌道面と恒星の赤道面の角度は小さくなり、低温の恒星を公転するホット・ジュピターは比較的軌道面が主星の赤道面と揃う傾向にある[11]。しかし高温の恒星は表面付近に対流層ではなく放射層が発達するため潮汐散逸の効果が小さく、元々あった傾斜角はあまり減衰せずにそのまま残る。そのため高温の恒星では傾いていたり逆行していたりするホット・ジュピターが多く発見されると考えられる[11]。恒星の有効温度が 6250 K 付近で差が生じるのは、恒星表面の対流層の有無に対応していると考えられる[11]。この仮説では初期のホット・ジュピターの軌道が大きく傾いていたことを想定しているため、ホット・ジュピターの形成は円盤との相互作用を介した惑星移動ではなく、スリングショットモデルでの形成を支持している[11]。

Remove ads

超短周期惑星

超短周期惑星[79][80] (英: ultra-short period planet, USP) は惑星の分類の一つであり、公転周期が1日よりも短い極めて短周期の惑星を指す。このような惑星はおよそ1.25太陽質量未満の恒星の周りでのみ発見されている[81][82]。

2006年に、銀河系の銀河バルジの領域に5つの超短周期惑星の候補天体が検出された[82]。このトランジット法を用いたサーベイ観測は、宇宙望遠鏡科学研究所やPontifical Catholic University of Chile、High Altitude Observatory、ウプサラ大学、INAF、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究者グループによってハッブル宇宙望遠鏡を用いて行われたものであり、SWEEPS と呼ばれている[82]。これは超短周期惑星と呼ばれる惑星候補の初めての検出例であった。この時に検出された候補天体のうち、SWEEPS-4 と SWEEPS-11 は追加観測で惑星であることが確認されている[82]。

その他にトランジット法で発見されたホット・ジュピターの中で軌道周期が1日よりも短いものには、WASP-18b、WASP-19b、WASP-43b、WASP-103b などがある[83]。

ホット・ジュピターではないタイプの超短周期惑星も発見されており、例えば K2-141 (EPIC 246393474) を公転する惑星 K2-141b は、主星をわずか 0.28 日で公転するスーパー・アースである[81]。

なお軌道周期が1日未満の超短周期惑星には、典型的には地球半径の1.5倍よりも小型の惑星がより多く発見されている[84][85]。そのため、軌道周期が1日よりも短く、かつ半径が2地球半径程度よりも小さいもののみを指して超短周期惑星と呼んでいる研究者もいる[86]。このような小型の超短周期惑星は、極めて短い周期を持つホット・ジュピターの大気が流出してコアだけが残されたことによって形成された (クトニア惑星) とする仮説が存在する[87]。しかし、ホット・ジュピターには見られている惑星の存在頻度と主星の金属量の相関が小型の超短周期惑星には見られないことから、この説には否定的な意見も存在する[84]。

Remove ads

ホット・ジュピターの半径異常

要約

視点

巨大ガス惑星のうち、半径が大きく非常に低密度なものは、"puffy planets"[88] やホット・サターン、あるいは低密度ホット・ジュピター[89]と呼ばれることがある。ホット・サターンという名称は、このような惑星は土星の密度と類似していることから来ている。このような惑星は主星に近い軌道を持ち、主星からの強い加熱と惑星内部での熱源の両方の効果が組み合わさって大気が膨張していると考えられている。半径が大きく低密度な惑星は惑星の半径を測定できるトランジット法で発見されており、発見順に HAT-P-1b、CoRoT-1b、TrES-4、WASP-12b、WASP-17b、ケプラー7b などがある[90][91]。ただしこれらの分類に明確な定義があるわけではない。半径を測定できない視線速度法で発見されたホット・ジュピターの中にも、puffy planets に相当するものがあると考えられる。これらの惑星の大部分は2木星質量より軽く、より大きな質量を持つ惑星の場合は強い重力のためおおむね木星と同程度の大きさに保たれると考えられている。

主星からの輻射による惑星表面の加熱を考慮した場合でも、多くのホット・ジュピターの半径は理論的に予測される値よりも大きいことが分かっている[16]。強い輻射を受けている場合は冷たい巨大ガス惑星と比べてある程度半径は大きくなるものの、これで説明が出来るのは最大でも木星半径の1.2〜1.3倍程度であり、これよりも大きな半径は説明することが出来ない[16][89]。これはホット・ジュピターの半径異常 (英: radius anomaly) として知られている[89]。

半径異常の原因として複数の仮説が提唱されている。大きく分けると、形成初期に大きかった半径が何らかの原因で収縮が遅くなったという考え方と、惑星内部に何らかの熱源が存在して半径を膨張させているという考え方の2つがある[89]。例えば後者のうちの一つに、惑星の磁気圏と大気の流れの間の相互作用によって惑星内部に誘導電流が発生し、その電流によるジュール加熱によって内部が加熱されて大気が膨張するという説がある[92][93]。惑星が高温であるほど大気の電離度も大きくなり、相互作用も強くなるため大きな電流が発生する。そのためより加熱が強くなり惑星を膨張させると考えられる[92][93]。この理論は、惑星の平衡温度と膨張した惑星半径の間に相関が見られるという観測結果と矛盾しない[92][93]。

その他の仮説としては、大気の不透明度が大きいために形成時の熱が逃げにくくなり、半径の収縮 (ケルビン・ヘルムホルツ機構も参照) が遅くなっているという説[17]、惑星内部の対流構造が変化することによって熱が逃げにくくなっているという説[94]、大気循環に伴う乱流によって内部が加熱されているという説[95]、恒星との潮汐力や熱潮汐による内部加熱が発生しているという説[96][97]などが提案されている。

これらの仮説のうちいずれか、あるいは複数が組み合わさってホット・ジュピターの半径異常を引き起こしている可能性があるが、現時点では明確な答えは出ていない[89]。ただし上記の様に恒星から受ける輻射が強く惑星の平衡温度が高いほど大きな半径を持つ傾向があることが観測から判明しているため、主星の輻射が何らかの形で関与していると考えられている[89]。

Remove ads

衛星

理論的な研究では、ホット・ジュピターが衛星を持つ可能性は低いと考えられている。これはホット・ジュピターが主星に近くヒル球が小さいこと、衛星の軌道を不安定化させる要因である恒星からの潮汐力が強いことが原因である[98]。後者の影響は大きな衛星であるほど大きくなる。そのため、大部分のホット・ジュピターでは安定に存在できる衛星は小さい小惑星サイズの天体になると考えられる[98]。WASP-12b の周りに大きな系外衛星が存在する可能性があるとの観測が報告されているが[99]、これは未確認である。

赤色巨星周りのホット・ジュピター

赤色巨星の周りを木星と同程度の軌道長半径で公転する巨大ガス惑星も、主星からの強い輻射を受けてホット・ジュピターになると考えられてきた。太陽系でも、太陽が赤色巨星へと進化した後には木星がホット・ジュピターのような高温の巨大ガス惑星になる可能性が高いとされている[100]。最近の観測では赤色巨星の周りを公転する特に低密度のガス惑星が発見されており、この理論を支持している[101]。

赤色巨星を公転するホット・ジュピターは、主系列星を公転するホット・ジュピターとは複数の点で異なる。最も特筆すべき相違点は、赤色巨星からの恒星風に由来する物質が惑星に降着している可能性があることと、主星との潮汐固定が起きていない場合、多数の細い帯状のジェットによって恒星から受け取る熱をより均等に惑星全体に分配しているだろうと考えられる点である。このような種類のホット・ジュピターのトランジット法による検出は、通常のホット・ジュピターよりも難しいと考えられる。これは赤色巨星とのサイズ比が非常に大きいことと、トランジットから次のトランジットまでの時間が長く (数ヶ月から場合によっては数年)、検出を行うまでに長い時間が必要であることが原因である[100]。

恒星と惑星の相互作用

2000年以降の理論研究では、ホット・ジュピターは恒星の磁場との相互作用やあるいは潮汐力を介して、恒星のフレア活動を増大させる可能性があることが示唆された[102]。これらの恒星と惑星の間の相互作用は、「star-planet interactions (SPIs)」と呼ばれている[103]。

ホット・ジュピターを持つ HD 189733 は、SPI が発生すると考えられている最もよく研究された惑星系である。2008年には天文学者のチームが、HD 189733 b が軌道上の特定の場所に到達すると、惑星が主星の恒星フレアを増加させることを初めて報告した[104]。2010年以降には別の観測チームによって、惑星が軌道上の特定の位置にいる時に観測すると、いつも同時にX線フレアも検出されることが報告された[105][106]。

ただし、HD 189733 での SPI の存在には懐疑的な意見もある。2019年にはアレシボ天文台や MOST などによる観測データと、過去のこの恒星の電波、可視光線、紫外線、X線の波長での観測データを用いて、前述の主張の確認が行われた[103]。この解析では、過去の主張は誇張されており、恒星フレアや、黒点などの活動領域の存在に伴う明るさやスペクトルの特徴は検出されなかったことが指摘された[103]。また多くの恒星フレアは惑星の軌道上の位置にかかわらず見られることから、過去の主張は統計的にも成り立たないことを指摘した[103]。この研究によると、主星の HD 189733 と惑星の HD 189733 b の磁場は相互作用をしておらず、SPI を起こしている系ではないことが示唆されている[103]。

Remove ads

ホット・ジュピターの実例

- ペガスス座51番星b

- 最初に発見された、恒星の周りを回る系外惑星。

- オシリス (HD 209458 b)

- 初めて恒星面通過が観測された系外惑星。大気が流出していることでも知られている。

- HD 189733 b

- HD 209458 b と並んで、よく観測されているホット・ジュピター

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads