トップQs

タイムライン

チャット

視点

中国文明

中国大陸における文明 ウィキペディアから

Remove ads

中国文明(ちゅうごくぶんめい)とは、中国に根付く文明であり、約4000年前に起こった世界で最も古い文化の1つとして知られ、東アジアにおける最古の文明でもある[1][2]。

この記事の文章は日本語として不自然な表現、または文意がつかみづらい状態になっています。 |

華夏文明とも呼ばれている[3]。

概要

中国文明は、長期にわたって東アジアの文化の主導的立場として存在し続けてきた[4][5][6]。具体的にいえば、文字・政治・服装・建築・絵画・紋様・料理・彫刻・楽器・音楽・工芸品・陶磁器・お茶・祭り・舞踊・武術・仏教・道教などで構成されている[7][8][9]。これらの文化は中国大陸の範囲をはるかに超え、台湾・香港・マカオ・シンガポールなどの中国語圏や、日本・韓国・北朝鮮・ベトナムなどの漢字圏の国々にも大きな影響を与えている[10]。

ほかの文明とは大きく異なり、中華文明は「言語」ではなく、漢字という「文字」を絶対的な基盤として発展してきた[11]。漢字とともに「政治制度」はもう1つの重要な役割を果たし、中華文明を特定の方向へ導く羅針盤のような存在になっており、それは現代の2020年代でも変わらない[12][13][14]。中国には地域ごとに非常に多様な風習や伝統があり、省や市・県・村ごとにそれぞれ異なるが、漢字や政治制度によって1つの中国の傘下に収まっている。

また、「中国」という定義や領土範囲ですらも恒に変化していき、現代の「中国」という言葉は主に「中華人民共和国のみ」を指しているが、1949年以前はそうでは無かった[15][16][17]。

Remove ads

アイデンティティと特徴

要約

視点

天下観と華夷秩序

古代中国人のアイデンティティは、現代の中国人とは大きく異なっていた。中華民国の成立以前には、中国人が自分たちが住んでいる土地を「天下[18][19][20][21]」と考え、「漢字を使って漢文を書き、中国語の文法を理解できる人々」を自分たちと同じ中国人、つまり「自分の同胞」だと認めていた[22][23][24]。

一方、日本・韓国・ベトナムなど、文字を漢字で使いながらも言語が中国語とは異なる国々は「中国に従属する冊封国」とみなされていた[25][26][27]。タイ・マレーシア・フィリピン・インドネシアなど漢字を使わないものの、木造系の建築や仏教系の宗教観、箸と醬油を基づいた食文化が中国と似た国々は「中国と貿易をしたい朝貢国」とみなされていた[28][29][30]。そして、イギリス・フランス・ドイツなど、中国の文字や建築・食文化とはまったく異なる国々は「何処からの蛮夷」と扱われていた[31][32][33]。

これが古代中国人が持つ「華夷秩序」と「中国中心主義」といった観念である。現代の日本語ではこの2つの観念を総じて「中華思想」という用語に簡略化されている。

漢民族と民族問題

中国文明を創り、発展させてきたのは「漢民族」である。漢王朝以前の漢民族がずっと自分のことを中国人と思い込んでいたが、漢王朝以降は「漢」としての意識が高まり、中国内部に住んでいるほかの民族を区分するように「漢民族」や「漢字」の呼称を創られた[34][35][36]。とくに漢字は、中国各地を結びつける最も重要な文化的象徴となっている。漢民族は中国総人口の約92%を占め、台湾の95%[37]、シンガポールの76%[38]、マレーシアの23%を占めていて、約13億人を抱える世界最大の民族集団である。

中国の歴史を通じて、漢民族を征服して同化させることに成功したのは、モンゴル族と満州族だけであり、ほかの少数民族はほとんど漢民族に同化される立場である。たとえ漢族を征服した少数民族でも、最終的には漢族の文化を取り入れて独立的な民族として消える傾向がある。北魏や唐王朝の鮮卑族、遼朝の契丹族は漢民族を征服していたが、短時間でその文化が漢民族に同化・吸収されていた[39][40][41][42]。

また、清王朝の末期には梁啓超が民族問題を解決するために「中華民族」という概念を発明し、清朝の支配下にあるすべての民族を「中国人」として定義するようになったが、これは漢民族を満州族が自分たちと同じ中国人と思わせ、清国への反乱を防ぐための手段であった[43][44][45][46]。現代の中華人民共和国も「中華民族」の概念を引き継いだが、ただその意味を「満州族が漢民族を支配する」から「漢族がほかの民族を支配する」ということへと転換している[47][48]。現代の中国では、漢民族以外の55の少数民族が中国に存在していることが共産党政府によって公式的に認めている。

Remove ads

地域・民族

中国文明はおおまか次の地域に分けられる。

- 中原

- 外部中国

→詳細は「中国語」を参照

古代中国文明は、黄河文明・長江文明・遼河文明の三つの文明に大別される。

20世紀中期の定説では、黄河文明が古代中国文明の中心地とみなされていた。黄河流域で粟を主作物とする農業文明が興り、これが自然および地理的な要素の影響を受け、次第に水稲を主作物とする長江流域へと移行、発展していった。したがって、長江文明は黄河文明を継承したものと思われていた。また、北方草原遊牧民族と黄河流域の農業民族は土地をめぐり絶え間なく争い続け、この過程で遊牧文明と農業文明が直接的な交流、融合をし続けていた。

しかしながら、1986年の三星堆遺跡の発見以降、そのような「長江文明は黄河文明の継承と発展の結果である」という見方には疑問が持たれ始めている。さらに、21世紀の中華文明探源プロジェクトによれば、中国文明の起源は黄河流域だけではなく、もっとほかに多くの文明がかかわっているとされる。

近年は始祖の民族の一つである「華夏族」の観点から、華夏文明としても研究されている。

文字

→詳細は「漢字」を参照

政治体制・政治思想

→「中国法制史」および「中華人民共和国の政治」も参照

建築

伝統的な中国建築はずべて「柱や梁で建物を支える」で構成しており、「小屋組や破風を最大限に活用する日本建築」や「煉瓦や石壁で建物を固める西洋建築」とは対照的な存在である。

斗拱

斗拱(ときょう)とは中国における特有の建築部品であり、日本建築の中の「組み物」に相当しているが、一部の構造が異なる。中国の斗拱は「斗(と)」と「拱(きょう)」の2つに分かれていて、曲がった梁のような建物を支える木材を「拱」と言い、「拱」と「拱・柱」を噛み合わせる四角い木材を「斗」と言う[49][50][51]。日本の組み物のように素朴で構造がむき出しのものもあるが、中国の斗拱は基本的に複雑な彫刻や金色の塗りが施されており、建物を支える機能を持ちながら美しさを誇っている。

- 斗拱の「拱」

- 斗拱の「斗」

- 斗拱の側面図

中華宮殿

中国の宮殿は必ず「対称的な構造」になっており、全体からみると長方形の形をしている。内部の建物は「碁盤」のように整然と配置され、日本の奈良と京都の都市構造は中国の西安や洛陽から学んでいた[52][53]。そもそも「宮」という漢字は、中華宮殿を表すために作られたものであり、「宀」は「巨大な屋根」を意味し、「呂」は「最低でも2つの部屋がつなぎ並んでいる」ことを意味し、これが中華式宮殿の基本構造となっている。また、皇帝が「都(みやこ)」を離れる際に滞在する宮殿は「離宮」と呼ばれ、中国各地には多くの「離宮」が存在している。例えば、北京の主要な宮殿は「紫禁城」だが、「頤和園」と「円明園」は離宮として近くに建てられている。

宮殿はもともと貴族やお金持ちでも使用できる建物だが、紀元前3世紀の秦国の拡大以降には、皇帝とその家族専用の住居を指すようになった。最初の中華宮殿はすでに城郭・寝室・事務室・接客室・庭園などの機能を備えており、皇族全員とその数百人の使用人が住むのに十分な規模であったが、時代が進むにつれて建物の数が増えて、寺院・塔・廊下・池・湖・橋なども追加されていきた。また、皇太后・皇后・皇太子なども自分専用の宮殿を持つことができる。皇族たちが持つ宮殿は、その広さや豪華さが皇帝のものを越えない限り、どんなデザインを採用しても問題ない。

Remove ads

思想・宗教

- 中国神話には盤古・女媧・三皇五帝などがある。

- 儒家には孔子・孟子・荀子・儒教・『四書五経』などがある。

- 道家には老子・荘子・老荘思想などある。

- 墨家には墨子などがある。

- 法家には韓非子・商鞅などがある。

このうち後世に注釈を経て発展した。

史書・文学

音楽・楽器・碁・書道・絵・絵具

文士は「琴碁書画」と称して、琴・囲碁・書道・絵画の四芸を嗜むとされた。

画の六法を参照

科学・医学・農学・四大発明

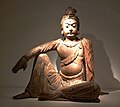

美術・工芸・彫刻

→「中国美術」を参照

戯曲・賭博・武術

→「戯曲 (中国)」も参照

中国武術を参照

服装

霊山・動物

中華料理

その他

ギャラリー

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads