トップQs

タイムライン

チャット

視点

集帖

ウィキペディアから

Remove ads

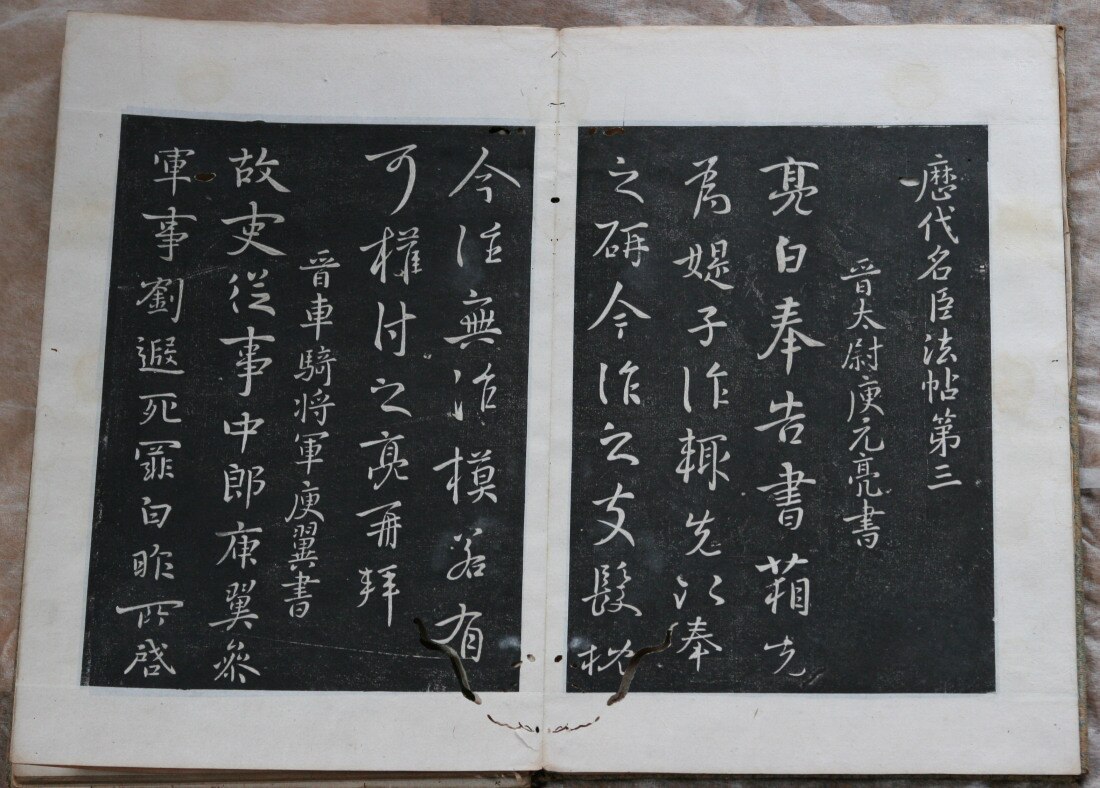

集帖(しゅうじょう)は、複数の書人の名跡を集めて石や木などに刻した法帖のこと。単帖(一つの作品を刻した法帖)や専帖(一人だけの筆跡を集めた法帖)に対していう。

概要

→詳細は「法帖」を参照

集帖の起源については種々の説があるが、南唐の李後主の『昇元帖』・『澄清堂帖』が集帖の祖といわれている。以後、数多くの集帖が編されているが、その大部分は行書・草書の書簡である。宋の『淳化閣帖』、明の『停雲館帖』・『余清斎帖』、清の『三希堂法帖』などが著名である。

集帖界の王者として君臨する『淳化閣帖』10巻には二王の書が半分の5巻を占めており、法帖の主流は王法であった。明代には多くの名跡が集刻され、顔真卿をはじめ、宋・元の書も刻されるようになった。そして、これらが清の『三希堂法帖』に集大成される。特に明から清にかけて法帖が全盛の時代であり、これを研究する帖学が興って法帖から学書する方法が一般化し、清代中期まで学書の主流になるなど、書道文化の発展に大いに寄与した。また、明の中期から経済的発展を遂げた江南で大収蔵家が出現し、家蔵の名品をもとに刻させた。これにともない法帖制作を専業とする優れた刻者なども現れた[1][2][3]。

Remove ads

集帖

要約

視点

以下に代表的な集帖を挙げる。魏・晋の筆跡が中心であるが、宋・元の真跡からの上石も多い[1][4]。

昇元帖

『昇元帖』(しょうげんじょう)は、集帖の祖といわれるものであるが、早くに亡失している。李後主が徐鋐に命じて刻させたものである[5]。

澄清堂帖

『澄清堂帖』(ちょうせいどうじょう)は、李後主が刻したものと伝えられるが、時代には種々の説がある。明の中ごろ世に現れた。王羲之の書が精刻されてあり、また『淳化閣帖』にない刻があるので尊ばれている。現在は、宋時代の拓本とされている残本数冊と、残本をもとにして『来禽館帖』・『戯鴻堂帖』・『玉煙堂帖』などで重刻されているものが伝わるのみである[1][6]。

淳化閣帖

『淳化閣帖』(じゅんかかくじょう、『閣帖』とも)10巻は、太宗の勅命によって淳化3年(992年)に完成した。翰林侍書の王著が勅命を奉じて、内府所蔵の書跡を編したものと伝承されている。王著は完成前に亡くなっているので編者への疑問もある。拓本としては極少数下賜されただけで、初版の原版が焼失したらしいので、多数の再版が後世まで制作された。有名な再版としては明時代に制作された顧氏本、潘氏本、粛府本、清時代の陝西本、乾隆帝による欽定重刻淳化閣帖などがある。

10巻の内容は次のとおりである。

大観帖

『大観帖』(たいかんじょう)10巻は、徽宗が大観3年(1109年)、竜大淵・蔡京らに命じて『淳化閣帖』を訂正、削除、補刻させたもの。毎巻末に蔡京が標題として、「大観三年正月一日奉聖旨模勒上石」と書いている。『淳化閣帖』の板がひび割れし、また王著の記述に誤りが多かったため訂正し、偽跡の明白なものを削除した。さらに内府所蔵の書跡を出して補刻させた。しかし、靖康元年(1126年)に靖康の変があったため、拓本の伝わるものが極めて少ない[8][9]。

真賞斎帖

『真賞斎帖』(しんしょうさいじょう)3巻は、大収蔵家の華夏(か か、字は中甫)が嘉靖元年(1522年)に家蔵の『万歳通天進帖』などの優品を刻して刊行したもの。最初木に刻したが火災で焼失し、石に刻しなおした。文徴明が鉤摹し、章簡父が刻し、紙墨も精良で、明代第一の法帖との評価もある。上中下3巻の内容は次のとおりである[8][10][11][12]。

- 万歳通天進帖

『万歳通天進帖』(ばんざいつうてんしんじょう)とは、王氏一族の書簡を唐人が模したものである。王羲之の子孫の王方慶(おう ほうけい)が万歳通天2年(697年)、同家に伝わる王羲之および一門の書を則天武后に献上した。武后はその模本を作らせ真跡は返還している。しかし、真跡は失われ、模本の一部のみが遼寧省博物館に現存する。『真賞斎帖』・『停雲館帖』・『三希堂法帖』に刻入され、内容は、王羲之の『姨母帖』(いぼじょう)・『初月帖』(しょげつじょう)、王献之の『廿九日帖』(にじゅうくにちじょう)、王慈の『柏酒帖』(はくしゅじょう)などが著名である。[11][13][14][15]。

停雲館帖

『停雲館帖』(ていうんかんじょう)は、文徴明父子が嘉靖16年(1537年)に第1巻を作り、以後、名跡を得るごとに順次模刻し、20年間で完成した。10巻本と12巻本の2種があるが、12巻本は徴明没後、祝允明・文徴明の2巻が加えられたものである。その10巻の内容は次のとおりである。

第1巻の王羲之の小楷を除く他は、文徴明とその子(文彭と文嘉)が真跡から鉤模し、章簡父などの名手に刻させたという。模者・刻者ともに精良なため、明代を代表する名帖とされている[8][10][16]。

余清斎帖

『余清斎帖』(よせいさいじょう)8巻(正続2集、24巻とも)は、書画商人の呉廷(ご てい)が万暦24年(1596年)に作成した。呉廷自身が所蔵した王羲之から米芾までの諸帖を刻したもので、その8巻の内容は次のとおりである。

戯鴻堂帖

『戯鴻堂帖』(げこうどうじょう)16巻は、董其昌が万暦31年(1603年)に作成した。晋唐宋元の名品を集めたもの[17][19]。

鬱岡斎帖

『鬱岡斎帖』(うっこうさいじょう、『鬱岡斎墨妙』とも)10巻は、王肯堂(おう こうどう)が万暦39年(1611年)に作成した。鍾繇・王羲之から蘇軾・米芾まで、晋唐宋の名品を集めたのも。刻者は、管駟卿という名手で、明代の集帖中、第一の精拓といわれる[17][20]。

玉煙堂帖

『玉煙堂帖』(ぎょくえんどうじょう)24巻は、陳瓛(ちん けん)が万暦40年(1612年)に刻したもので、漢・魏より宋・元に至る名跡が集刻されている。刻は精巧さに欠くが他帖に見られない作品が含まれ貴重である[17][21]。

秀餐軒帖

『秀餐軒帖』(しゅうさんけんじょう)4巻は、陳息園(ちん そくえん)が万暦47年(1619年)頃に作成した。魏晋から南宋の張即之までを集めたもの[17]。

秋碧堂帖

『秋碧堂帖』(しゅうへきどうじょう、『秋碧堂法書』とも)8巻は、収蔵家の梁清標(りょう せいひょう、1620年 - 1691年)が自身の蔵する陸機『平復帖』から趙孟頫『洛神賦』までの真跡から模入した。刻手は尤永福である。内容の良さと精刻をもって著名であり、特に『平復帖』と『張金界奴本蘭亭序』があるので名高い。刊行年は不詳[22][23][24][25]。

聴雨楼帖

『聴雨楼帖』(ちょううろうじょう)4巻は、清の周於礼(しゅう おれい、1692年 - 1750年)が作成した。褚遂良・顔真卿、宋の四大家などの作品が刻入されている。刊行年は不詳[22]。

三希堂法帖

『三希堂法帖』(さんきどうほうじょう、正式には『三希堂石渠宝笈法帖』)32巻は、乾隆12年(1747年)に乾隆帝の勅命を奉じて梁詩正(りょう しせい、1697年 - 1763年)らが魏の鍾繇から明の董其昌に至る歴代名人の筆跡を刻した。その原石は495石に上る。精刻であり、紙墨ともによい。続帖として、『墨妙軒帖』がある。

三希堂とは紫禁城・内廷西側の養心殿内にある建物の号で、乾隆帝が命名した。その由来は、乾隆帝が王羲之の『快雪時晴帖』、王献之の『中秋帖』、王珣の『伯遠帖』の3帖を得て、これを希世の珍宝としてその室中に蔵したことによる[26][27][28][29][30]。

筠清館帖

『筠清館帖』(いんせいかんじょう)6巻は、清の呉栄光(ご えいこう、1773年 - 1843年)が道光10年(1830年)に、収蔵する晋梁唐宋元の名跡を刻したもの。呉栄光は収蔵に富み、碑帖3000本近く有していたという。他帖にない珍しいものもかなりあり、清代の刻帖としては有数のものである。6巻の内容は次のとおり[31][32]。

- 晋梁書

- 唐君臣書

- 宋君臣書

- 宋人書

- 元人書

- 元人書

鄰蘇園帖

『鄰蘇園帖』(りんそえんじょう)12巻は、楊守敬が光緒18年(1892年)から作成した。日本の『風信帖』なども刻入されている[33][34]。

Remove ads

脚注

出典・参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads