トップQs

タイムライン

チャット

視点

日本の金貨

明治以降に発行された本位貨幣の金貨 ウィキペディアから

Remove ads

日本の金貨(にほんのきんか)とは、日本で鋳造され発行、流通した金貨の総称であり、大判、小判、分金、本位金貨、記念金貨などがこれに相当する。

ここでは、明治時代以降に新貨条例および貨幣法に基づいて造幣局にて鋳造、発行された本位貨幣の金貨について解説する。大判、小判や記念貨幣については、各々の項目を参照。

概要

明治政府は、それまでの小判、分金、穴銭などの貨幣に変えて近代的な洋式貨幣を発行すべく香港および英国から鋳造機を導入し明治3年11月27日(グレゴリオ暦1871年1月17日)から最初に銀貨の鋳造を初め、明治4年(1871年)8月から金貨が鋳造・発行された[1]。

最初硬貨のデザインは英国に委ねる予定であったが、彫金師加納夏雄の優れた龍のデザインと彫刻が認められ、これが採用された。デザインに関しては欧州諸君主国の例に倣い表面に天皇の肖像を刻むことも考えられたが、古代より元首の支配権の象徴として貨幣に肖像が刻まれた西洋のような伝統をもたず、また、貴人に拝謁するための身分資格を厳格に問う伝統のあった日本ではかえって不敬であるとされた結果、天子を表す龍図に替えられたようである[2][3]。

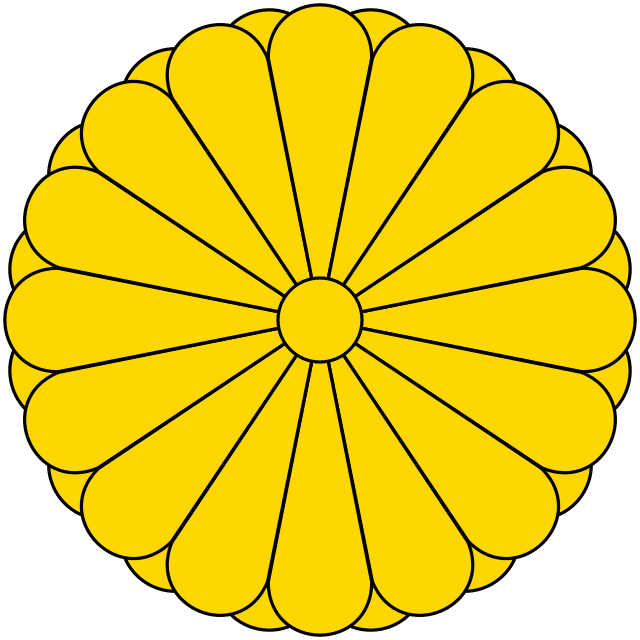

また、裏面には、天皇と皇室の紋章である菊紋「十六弁八重表菊紋」と、それに準じて格式あるとされる桐紋「五七桐花紋」があしらわれている。左右にはそれぞれ月と日の描かれた錦の御旗、中央には日章と八稜鏡、およびそれを取り囲む菊と桐の枝飾りが配されている。

新金貨においては、当時の中国が同様の龍図を用いた図案の硬貨を鋳造していた関係で、表面の図案は龍から「日の出る国」の象徴でもある日章図案および八稜鏡に変更されたうえ裏面に移り、裏面にあった菊花紋章は表面上部に移され、その左右から菊と桐の枝飾りが半分ずつ円を描くように配されている[4]。

なお、硬貨の裏表については、造幣局の内規により旧金貨は龍図(一圓金貨は「一圓」の文字)が表、新金貨は日章が裏と決められた。本項目に掲載の写真は全て左が表面、右が裏面である。

Remove ads

歴史的経緯

要約

視点

造幣局設置まで

幕末期、度重なる金銀貨の改鋳から多種多様の貨幣が額面通りではなく、それぞれ実質価値に基づく相場で取引され、さらに財政難に苦しむ各藩による偽造貨幣の氾濫から幣制は混乱を極めていた。このような中、明治新政府は国際的に信頼を得ることのできる貨幣を発行する必要性に迫られ、さらに外国人大使からの、金銀地金の持込による本位貨幣の自由鋳造を行う造幣局の設立の要望が強かった。明治元年(1868年)、新政府は香港から造幣機械を購入し、キンドル、ガウランドら英国人技師を招いて西洋式貨幣を製造すべく、造幣局の設立の準備を開始した[5][6]。

さらに慶応4年(1868年)閏4月、旧金座において幕府発行の旧貨幣の分析が行われた結果、含有金量および銀量に基づいて、旧貨幣の新貨幣との交換比率が定められ、回収および改鋳が進められた。また、当時流通していた旧金銀銭貨の流通高が調査され、それは明治8年(1875年)に大蔵省が刊行した『新旧金銀貨幣鋳造高并流通年度取調書』[7]に見ることができる。

明治2年(1869年)当時一世を風靡し、事実上の国際決済通貨として世界的に広く流通していたメキシコ銀(8レアル銀貨)に基づき、これと同質量の本位銀貨を発行し、金貨および銅貨は補助貨幣とする銀本位制の採択の意見が大勢を占めたが、当時財政研究のため米国に渡っていた伊藤博文は、世界の大勢から金本位制を採るべきと強く主張し金本位制が採択され、メキシコ銀と同質量の一圓銀貨は貿易決済用銀貨として発行されることになった[8]。両から圓(円)への切り替えは等価とされたため比較的円滑なものであり、当時金貨の流通の大半を占めていた万延二分判2枚分の含有金量と含有銀量の合計が、メキシコ銀1ドルおよび米国の1ドル金貨の含有金量の実質価値に近く、1ドル金貨に近似する質量の1圓金貨を発行するに至った[注釈 1] 。

この決定を受け、造幣局では民間日本人、外国人および政府より納入される金および銀地金(旧貨幣、外国貨幣、地金)の量に応じて、金貨および銀貨が製造発行された。また、造幣局において規定枚数毎の製造貨幣から抜き取られる供試貨幣は、大蔵大臣の下で各年度毎に行われる貨幣大試験に供され、量目および品位が規定通りであることが確認されることになった[9]。

新貨条例の制定

明治4年5月10日(1871年6月17日)公布の新貨条例(明治4年太政官布告第267号)で、一圓金貨を原貨と定め圓(円)の金平価は1円=純金1.5gとされ、これに基づき、純度90%の本位金貨である1、2、5、10、20円金貨が鋳造、発行された。金貨は法貨として無制限通用とされ、金貨の鋳造を希望する者が造幣局に金地金を輸納して金貨が交付される自由鋳造が定められた。一圓銀貨は貿易専用とされ国内では法貨とせず、開港場において銀貨百圓は、金貨百一圓に等価とされ金銀比価は1:16.01とされた[10]。

明治3年と4年銘の硬貨は、洋式硬貨の鋳造が未経験であったために鋳造の質が悪く、図案が不明瞭なものが多くあったため、明治5年(1872年)11月14日の太政官布告341号により、新たな鋳造機に使用する極印[注釈 2]を作り、再鋳造された。この極印は少しサイズが小さかったため、1、2、5円金貨には同じ量目(質量)で直径の大きなものと小さなものの2種類が存在する。10円、20円金貨においては、新しい極印もほぼ同じサイズのためコインの直径にほとんど差異は無い。

事実上の銀本位制

明治10〜20年代に多額の金貨が海外に流出したことや、自由鋳造の要求の減退で金貨の製造が衰退する一方で、一圓銀貨の製造高は躍進し続け明治11年(1878年)5月27日には一圓銀貨も国内において無制限の法貨と認め(明治11年太政官布告第35号)日本は事実上の金銀複本位制となり、明治9年(1876年)3月4日には金貨百圓は貿易一圓銀貨は百圓に等価(明治9年太政官布告第27号)とされており、金銀比価は1:16.17となった[11][12]。しかし、金貨の流通はほとんど無く事実上銀本位制の状態であり、兌換銀行券も金準備の不備から兌換銀券の発行のみであった[13]。

国際的な銀相場の下落に伴い、明治20年代後半には圓は金に対し明治初期の約半分に下落していた。当時大蔵大臣であった松方正義は通貨の安定を図るためには本格的な金本位制が不可欠であるとしていた。政府は通貨制度を検討するため、明治26年(1893年)10月に貨幣制度調査会を設置し、近年の金銀相場の変動の原因、金銀相場の経済に及ぼす影響、物価の動向、および貨幣制度改正および金本位制の是非などについて調査し、明治28年(1895年)7月に松方大蔵大臣に調査書を提出した。この内容は明治28年、同会発行の『貨幣制度調査会報告』[14]に見ることができる。その結果、貨幣制度調査会では通貨制度改革の必要性を唱える者が多数を占めたが、金準備の不足から本格的な金本位制に踏み切るのは困難との意見が多数を占めていた。

折しも、日清戦争の賠償ならびに遼東半島返還に伴う代償などの合計額が銀2億3150万両(テール)と決まり、これに相当する金として、英国金貨3808万ポンドを明治28年から約3年かけて清国から受領した。明治29年(1896年)、再び内閣総理大臣に就任し大蔵大臣を兼任することとなった松方正義はこれを好機として、本格的に金本位制施行に踏み切った[15][16]。

貨幣法の制定

明治30年(1897年)10月1日、新たな貨幣法(明治30年法律第16号)が施行されたが、この法律では金平価が半減され、1円=純金0.75g(二分)となった。この法律により、新貨条例で発行された旧金貨は全て額面の2倍の通用力を有することとなった[16]。この法律による基準で新たな金貨が鋳造されたが、額面は5、10、20円の3種類のみとなり、原貨である新1円金貨は、1gに満たない大きさとなるため、発行は見送られた。同法律では本位金貨の品位は金90%とされていたためである。

金本位制を基本とする貨幣法が成立するにあたって、明治11年(1878年)より無制限通用の法貨とされてきた一圓銀貨は廃貨されることとなり、明治31年(1898年)4月1日を以て通用禁止となった[17][18][19]。

金本位制の停止

第一次世界大戦の影響による金の国外流出を防止するため、世界では兌換および輸出の一時停止が主流となるなかで、大正6年(1917年)9月10日にアメリカが兌換を停止したのに追随して日本でも同年9月12日に金貨および金地金の輸出が許可制となり実質上停止された。この時点で兌換は停止されなかったが、事実上の輸出禁止は兌換停止と同じ効果をもたらした[20]。しかし1920年代後半に金解禁が世界的な流れとなる中、日本に対しても解禁の要望が高まり、昭和5年(1930年)1月11日、内閣総理大臣、濱口雄幸のもと大蔵大臣、井上準之助により金解禁が行われた。しかし、円相場下落の中、旧平価による解禁を行ったため、多額の金貨および金地金の流出を招き、翌年の昭和6年(1931年)12月に再び、兌換停止、輸出が禁止となった。その後も日本銀行兌換券が発行されたが、兌換が再開されることは無かった[21]。

昭和7年(1932年)3月4日、大蔵省は産金時価買上要綱で買上価格を1グラム1圓93銭(1圓=518ミリグラム)とし、貨幣法第二条に定められた金平価より事実上の切り下げとなった。昭和12年(1937年)8月10日には、金準備評価法(昭和12年法律第60号)が制定され日本銀行の金準備が純金290ミリグラムに付1圓で再評価され、さらなる平価切下げとなった。その後の昭和17年(1942年)の日本銀行法では「当分ノ内貨幣法第二条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得」とされたが、この時限措置は以降解除されることは無かった。

第二次世界大戦後の新円切替後、大幅なインフレーションに見舞われ、1949年(昭和24年)以降ドッジ・ラインにより1ドル=360円の固定相場にペッグされ、またアメリカは1934年(昭和9年)から政府の金買入価格を1オンス=35ドルに定め、1944年(昭和19年)の国際通貨基金の協定でもこの金・ドルレートが成立したことから、金1グラムは405円(1円=2.47ミリグラム)となった。日本では金管理法(昭和28年法律第62号)第四条「前条の規定により政府が金地金を買い入れる場合の価格は、国際通貨基金協定第四条の規定による価格の範囲内で主務大臣が定める」により買入価格は金1グラムにつき405円と定められ、貨幣法第二条の金平価との乖離は著しく拡大し条文は完全に死文化した。1971年(昭和46年)8月15日にリチャード・ニクソン大統領はドルと金との兌換停止を発表し、1971年(昭和46年)12月18日には十ヶ国蔵相会議で合意されたスミソニアン協定で金1オンス=38ドルとドル平価が切り下げられ、円は1ドル=308円と切上げられるなど固定相場制が揺らいだ。それでもドルに対する不安は収まらず、各国はドルに対し変動相場制をとるようになり、1973年(昭和48年)2月12日に金1オンス=42ドル22セントと再び平価の引き下げ、同年(昭和48年)2月14日以降、日本円もドルに対し変動相場制となった。1976年(昭和51年)1月にジャマイカのキングストンで開催された国際通貨基金暫定委員会では、金・ドルは将来にわたって価値基準とせず金の公定価格や各国通貨当局による金の売買の制限規定を削除するなどの合意に至り、各国は変動相場制を中心としたキングストン体制となり、価値基準としての金・ドルも放棄された[22]。

しかし有名無実化した貨幣法が法制上は昭和63年(1988年)まで生き続けることになる。 紙幣の金兌換は停止されてはいたものの、新旧の本位金貨は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)の施行により昭和63年(1988年)3月31日限り[注釈 3]で廃止となるまで、法令上は長期に亘って現行通貨であった。廃止された本位金貨と現行通貨との引換えは原則として昭和63年(1988年)4月1日より9月30日までと設定されたが、引換え実績は0枚であった[23]。本位貨幣の廃止に伴い、日本は名実ともに管理通貨制度に移行した。

財務省による保管金貨の放出

第二次世界大戦中に日本国民が供出したこれらの金貨は、財務省に金地金という扱いで保管されていたが、平成17年(2005年)から平成20年(2008年)にかけてこれを放出し、競売にかけられた。一気に32,683枚(内2枚は贋造と判明)の金貨が市場にあふれ出たために、コレクション市場の価格は概ねそれまでの半額にまで下落した。

Remove ads

明治時代のプルーフ硬貨

要約

視点

造幣局の記録には明治時代、プルーフ硬貨を製造したという公式な記録は残されていないが、造幣局創業当時、英国人技師中心に貨幣製造が取り仕切られ、また、英国では古くから貨幣製造にあたりプルーフ硬貨の製造を伴うことが伝統であったことから、明治初期に贈答用プルーフ硬貨を製造した可能性は高い。発行枚数の記録に見られる、明治8年12月製造の明治9年銘や、明治10年銘および明治13年銘など、数十枚という製造数は贈答用貨幣発行が目的との見方が出来る。

明治5年(1872年)11月の改正により小型化された金貨は、1円金貨の明治7年銘と5円金貨を除いて鋳造枚数は非常に少なく、何れも新しい極印と鋳造機の試験、並びにプルーフ硬貨の試作として鋳造されたようであり、これらの硬貨はコレクターの間では非常に高値で取引されている。5円金貨は、米国の5ドル金貨や英国のソブリン金貨とほぼ同量の純金を含んでおり、国際的に見てもスタンダードなサイズであり外国人にも受け入れられ易く、他の額面の金貨に比べ長期に渡って鋳造、発行された。

明治26年(1893年)5月、アメリカのシカゴ万国博覧会に日本の貨幣を展示することになり[注釈 4] 、1円〜20円の5種類の金貨が各2枚ずつプルーフ硬貨として鋳造され出品された[24]。これが日本の硬貨における最初の公式なプルーフ硬貨である。金貨は全て明治25年銘であり、5円金貨を除いてこの年の発行はなかったため、新たに極印を整備して鋳造された。これらの明治25年銘の貨幣は各々1枚ずつが造幣博物館に展示されている。

先に述べた通り、プルーフ硬貨は洋式貨幣が鋳造開始された明治4年(1871年)に既に試験的に鋳造が行われ、明治3年、4年銘の一部の金貨には未完成ながらプルーフ硬貨が存在する。また、明治6年(1873年)に金貨と銀貨の極印が変更された時にも、プルーフ硬貨が試験的に鋳造され、磨き上げられた極印がテストされたため、特にこの年号の5銭銀貨と5円金貨には、やはり未完成ながら明らかなプルーフ硬貨が存在する。小型化された金貨は各額面ともに様々な工夫をして品質の高い美しい硬貨を鋳造する技術が試みられた。最近のプルーフ硬貨のような輝きの無いものも多いが、明治13年銘の20円金貨や2円金貨はミントラスターの生じていない完全なプルーフ貨である。これらのプルーフ硬貨の鋳造に関する詳細な記録は残っていないが、明治6年銘の5円金貨は、約315万枚発行されたが、現存する硬貨のおよそ1%程度がプルーフあるいはプルーフライク硬貨である。造幣局によると当時はプルーフ貨という概念は無く、ただ、極印を十分研磨した明治5年(1872年)以降の金貨では、極印を2度打ちすることも行われたようだ。従って初期に鋳造された硬貨については、コインの地肌が光沢のあるプルーフ状であるが、鋳造を重ねるうちにミントラスターが生じ、曇ったような光沢の無い地肌になる。また、当時の金貨や銀貨の極印には表面を特別に磨き上げた極印と、通常の極印の双方で鋳造が行われたようで、その極印も複数存在したため、この明治初期の金貨や銀貨においては、様々なバラエティが存在する。これらの極印の一部は、試鋳貨の極印と共に造幣博物館に保存展示されており、鏡のように磨き上げられたプルーフ硬貨の極印も見ることができる。銀貨においても先に記した明治6年銘の5銭銀貨のほか、明治8年、9年、10年銘の10銭、20銭銀貨にもプルーフ貨が存在する。

なお、新金貨においてもプルーフ硬貨の製造は行われ、造幣博物館には昭和7年銘の完全なプルーフの20円金貨が保存展示されている。

新貨条例による旧金貨

一圓金貨幣

→「一円硬貨 § 一円金貨」も参照

- 品位:金900 銅100 量目1.6667g、周囲にギザあり

- 図柄:〈裏面〉菊花紋章、桐紋、日章、菊枝と桐枝、錦の御旗(日月旗)、八稜鏡

- 大型:直径13.515mm 明治4年(1871年)銘。明治5年(1872年)発行(製造期間:明治4年〜6年)

- 製造枚数:1,913,190枚

- 供試貨幣:371枚

- 発行枚数:1,912,819枚

- 小型:直径12.121mm 明治7年(1874年)〜13年(1880年)銘(製造期間:明治7年7月〜13年2月)

- 製造枚数:123,865枚

- 供試貨幣:28枚

- 発行枚数:123,837枚

- 廃止:昭和63年(1988年)3月31日

- 一円金貨は、最初の試作段階の明治3年銘は表が龍図であったが、極印が不明瞭であったため、試作のみに終わり(その試作品が現存するかどうかは不明。おそらく現存せず)、「一圓」の額面標記のみの図案に改められ明治4年(1871年)銘として鋳造され明治5年(1872年)に発行された。

- 明治25年銘が存在する。

- 明治30年(1897年)3月の貨幣法により2円に通用する。

二圓金貨幣

→「二円硬貨 § 二円金貨」も参照

- 品位:金900 銅100 量目3.3333g、周囲にギザあり

- 図柄:〈表面〉龍 〈裏面〉菊花紋章、桐紋、日章、菊枝と桐枝、錦の御旗(日月旗)、八稜鏡

- 大型:直径17.484mm 明治3年(1870年)銘。明治4年(1871年)以降発行(製造期間:明治4年8月〜6年)

- 製造枚数:883,442枚

- 供試貨幣:188枚

- 発行枚数:883,254枚

- 小型:直径16.969mm 明治9年(1876年)〜13年(1880年)銘

- (製造期間:明治8年12月〜13年2月)

- 製造枚数:307枚

- 供試貨幣:3枚

- 発行枚数:304枚

- 廃止:昭和63年(1988年)3月31日

- 明治25年銘が存在する。

- 明治30年(1897年)3月の貨幣法により4円に通用する。

五圓金貨幣

→「五円硬貨 § 旧五円金貨」も参照

- 品位:金900 銅100 量目8.3333g、周囲にギザあり

- 図柄:〈表面〉龍 〈裏面〉菊花紋章、桐紋、日章、菊枝と桐枝、錦の御旗(日月旗)、八稜鏡

- 大型:直径23.848mm 明治3年(1870年)、4年(1871年)銘。発行は明治4年(1871年)以降(製造期間:明治4年8月〜5年)

- 製造枚数:1,332,464枚

- 供試貨幣:1,300枚

- 発行枚数:1,331,164枚

- 小型:直径21.819mm 明治5年(1872年)〜30年(1897年)銘(製造期間:明治6年〜30年9月)

- 製造枚数:8,109,158枚

- 供試貨幣:8,378枚

- 試験貨幣:4,332枚

- 発行枚数:8,096,448枚

- 廃止:昭和63年(1988年)3月31日

- 明治30年(1897年)3月の貨幣法により10円に通用する。

十圓金貨幣

→「十円硬貨#旧十円金貨」も参照

- 品位:金900 銅100 量目16.6667g、周囲にギザあり

- 図柄:〈表面〉龍 〈裏面〉菊花紋章、桐紋、日章、菊枝と桐枝、錦の御旗(日月旗)、八稜鏡

- 初版:直径29.424mm 明治4年(1871年)銘(製造期間:明治4年〜6年)

- 製造枚数:1,868,860枚

- 供試貨幣:1,828枚

- 発行枚数:1,867,032枚

- 改版:直径29.394mm 明治9年(1876年)〜13年(1880年)銘(製造期間:明治8年12月〜13年2月)

- 製造枚数:2,153枚

- 供試貨幣:7枚

- 発行枚数:2,146枚

- 廃止:昭和63年(1988年)3月31日

- 明治25年銘が存在する。

- 明治30年(1897年)3月の貨幣法により20円に通用する。

二十圓金貨幣

→「二十円硬貨 § 旧二十円金貨」も参照

- 品位:金900 銅100 量目33.3333g 直径35.0606mm、周囲にギザあり

- 図柄:〈表面〉龍 〈裏面〉菊花紋章、桐紋、日章、菊枝と桐枝、錦の御旗(日月旗)、八稜鏡

- 初版:明治3年(1870年)銘。明治4年(1871年)以降発行(製造期間:明治4年8月〜5年)

- 製造枚数:46,096枚

- 供試貨幣:39枚

- 発行枚数:46,057枚

- 改版:明治9年(1876年)〜13年(1880年)銘(製造期間:明治8年12月〜13年2月)

- 製造枚数:1,174枚

- 供試貨幣:6枚

- 発行枚数:1,168枚

- 廃止:昭和63年(1988年)3月31日

- 明治25年銘が存在する。

- 明治30年(1897年)3月の貨幣法により40円に通用する。

Remove ads

貨幣法による新金貨

五圓金貨幣

→「五円硬貨 § 新五円金貨」も参照

十圓金貨幣

→「十円硬貨#新十円金貨」も参照

二十圓金貨幣

→「二十円硬貨 § 新二十円金貨」も参照

Remove ads

金貨の流通状況

要約

視点

金貨の流通状況は、下表の通り[26] [27]。下表からは、貿易赤字および円の下落による金貨の海外流出(輸出)が、いかに激しいものであったかが窺える。旧金貨は発行高の8割以上、新金貨も発行高の7〜8割が海外に流出した。また、国内残高も、その大半が正貨準備として日本銀行に保管され、市場で流通したものはごく一部であった。このような状況は、「金貨の流通なき金本位制」とも呼ばれた。なお今日、収集品としての金貨が、発行枚数のわりに高価で取引され、海外からの里帰り品が多く、状態も未使用から極美品のものが多いなどの理由は、こうした当時の金貨流通状況によるものである。

各年末の金貨流通状況(5年おき)

数値の端数部分に若干疑問な点が残るものの、当時の経済状況の参考となる。

Remove ads

発行枚数

要約

視点

金貨の年銘別発行枚数と暦年上の発行枚数は、必ずしも一致しない。なぜならば、1897年(明治30年)頃まで、貨幣の年号による発行枚数の記録が行われなかったためである[28]。特に明治初期には、「明治3年」銘および「明治4年」銘の極印を用いて1873年(明治6年)頃まで製造されている[29]。また、「明治8年」銘が存在しない20円、10円、2円、1円の各金貨であって、1875年(明治8年)製造のものは、同年の12月に製造された「明治9年」銘である[24]。なお、大型・小型の2種がある5円金貨および1円金貨について、大型・小型の違いによる発行枚数の区分は明瞭でない。

年銘別発行枚数

本表は、本位金貨の年銘別発行枚数を示したものである[24][29][30]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads