トップQs

タイムライン

チャット

視点

木魚

仏具、楽器のひとつ ウィキペディアから

Remove ads

木魚(もくぎょ、木魚鼓、魚鼓、木鉦)は読経、念仏の際に桴(ばち)で打って鳴らす仏具の一種である[1]。

概要

木魚は、読経時に打ち鳴らすことで、リズムを整える。また、眠気覚ましの意味もあり、木魚が魚を模しているのは、眠るときも目を閉じない魚がかつて眠らないものだと信じられていたことに由来する[2]。

小さな座布団状の台の上に置かれ、先端を布で巻いた桴で叩くと、「ぽくぽく」という感じの音が鳴る。大きさは直径6cm程度から、1m以上のものまである。自らの尾を食う魚や、2匹の魚や龍が珠を争う姿などを図案化した鈴のような形をしている。表面には魚の鱗が彫刻されている。

仏教の禅宗や天台宗、浄土宗などで用いられる。浄土宗では木魚の使用が禁じられた時期もあったが、その後念仏を唱えるときに使用されるようになり、念仏を邪魔しないために裏打ち(いわゆるバックビート)で木魚を打つ慣わしとなっている。

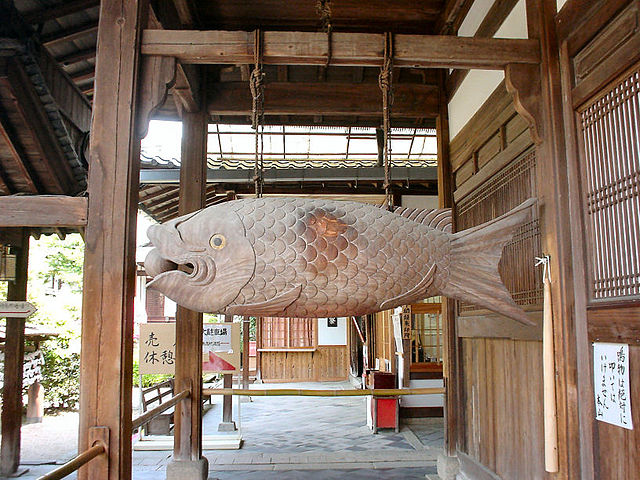

木魚の原型は禅寺で使われていた「魚板」(魚鼓)である。これは黄檗宗の本山である萬福寺や東光寺、韓国の寺院などで見ることができる。魚板とはその名の通り魚の形をした板であり、現在は午前11時45分にだけ鳴らされている。魚は日夜を問わず目を閉じないことから、寝る間を惜しんで修行に精進しなさいという意味が込められている。口にくわえた玉は煩悩を表し、魚の背を叩くことで煩悩を吐き出させる、という意味合いがある。

明代には、現代の木魚の形が確立している。日本では室町時代の木魚は存在するが、本格的に使用し始めたのは江戸時代初期に中国から渡来した隠元隆琦で、彼が伝えた黄檗宗では木魚をはじめ、あらゆる楽器を使用する「黄檗梵唄」が有名である。

木魚はクスノキなどの木材から拵えられる。内部の空洞が共鳴胴となることで音が響く。鈴の開口部にも似た「響孔」にあたる部分から鑿を差し込み、丹念に削ることで内部の共鳴部を整える。音色の良い製品を作るには、素材の木材を3年から10年もの期間をかけて乾燥させなければならない。そのため、安い中国産のものに押されて木魚の生産は日本では愛知県のみで、中でも寺院で使用するものは同県愛西市の一社のみが製造している[3]。

Remove ads

韓国の木魚

韓国では、木魚は前述のように魚の形をしたものが鐘楼に吊るされており、手に持って鳴らす木魚は「목탁」(木鐸、モクタク)と呼ばれ、読経の際には座布団の上に置かずに手に持って打ち鳴らされる。

手に持ちやすいように持ち手の部分が簡素にデザインされ、僧侶のみならず一般の在家信者が自分の木魚を打ち鳴らしながら読経する姿も韓国の寺院では一般的である。バチは布が巻いておらず、野球のバットを小さくしたような形状をしている。

楽器として

木魚を楽器としてみれば、一種のスリットドラムである。すなわち、中空の木片の一部にスリットを入れたものである。

乾隆帝時代の清では民衆音楽に楽器として用いられた。日本でも歌舞伎で用いられることがある。ベトナムでは「モー」と呼ばれ、打楽器として用いられる。第二次世界大戦後には、ジャズやクラシック音楽にも取り入れられ、テンプル・ブロック、チャイニーズ・ブロックともよばれ、2個から5個を一組に使用する場合が多い。高音で堅く鋭い音色のウッド・ブロックに比べると、木魚は柔らかく響きもふくよかである。近年は、伝統的木魚づくりの職人とデザイナーのコラボによる斬新なデザインの木魚もある(深田木工所の「モクギョ」[4]など)。

木魚が使用される主な楽曲

テンプル・ブロックもしくはウッドブロックで演奏される場合もある。

管弦楽曲

- ベンジャミン・ブリテン: 青少年のための管弦楽入門

- 尹伊桑: ヴァイオリン協奏曲、クラリネット協奏曲、オーボエ・ハープと弦楽のための二重協奏曲、他

- 他

吹奏楽曲

J-POP、その他の音楽

番組

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads