トップQs

タイムライン

チャット

視点

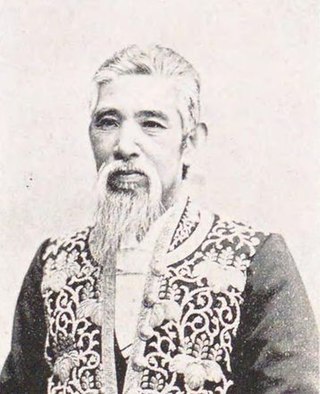

栗田寛

日本の歴史学者 ウィキペディアから

Remove ads

栗田 寛(くりた ひろし、天保6年9月14日(1835年11月4日) - 明治32年(1899年)1月26日)は、幕末水戸藩に仕えた国学者・歴史学者。元東京帝国大学教授。『大日本史』において最後まで未完であった「表」「志」を執筆した。

来歴・人物

要約

視点

生いたち、教育

水戸城城下町で代々油屋を営む栗田雅文の子として生まれる。幼名は八十吉[1]。号は栗里。嘉永5年(1852年)正月元日に元服して利三郎と称した[2]。

幼少より読書を好み、親から貰った毎日8文の小遣いを貯めて、2日に1度16文の絵草子を買って古の武士の活躍に心躍らせたという[1]。後に石河幹脩・会沢正志斎・藤田東湖らに漢学・国学・史学を学んだ[3]。弘化元年(1845年)、『古字集』1巻作り、これが著書の初めとなった[4]。

彰考館へ出仕、大日本史編纂

24歳の時、町人出身ながら彰考館への出仕を命じられ、彰考館総裁の豊田松岡(天功)の指導を受けながら史書編纂事業にあたった。文久元年(1861年)に『国造本紀考』を著してその将来を嘱望される[5]。また、同年に以前から手がけていた『大日本史』の本紀・列伝全100巻を書写し終えたが[5]、その中で紀伝体歴史書には必要な「志」と「表」、特に日本神話の研究には欠かせない「神祇志」が未完成であることを嘆き、その完成を志した[6]。だが、徳川斉昭・豊田松岡らが相次いで世を去り水戸藩内は政争の時代に入る。栗田は政争には関与せずに彰考館の維持に尽力したが、藩内の理解を得られず野に下った。

ふたたび大日本史編纂

慶応3年(1867年)に『大日本史』編纂再開論が高まり、栗田は彰考館物書役として呼び戻される。明治2年(1869年)に栗田は藩に上書して『大日本史』の「表」「志」の編纂をして天下に尊皇の大道を示すべきであると唱えた。この年、彰考館は水戸徳川家直属機関となり、水戸藩の支配から離れて栗田ら職員も水戸徳川家の家扶(家人)となった。だが、これによって藩の政治の動向に編纂が拘束されることはなくなり、以後の編纂事業は大いに促されることとなる。

明治4年(1871年)に「刑法志」の刊行を行い、順次完成した志の刊行を行う[7]。廃藩置県後に茨城県・教部省・修史局への出仕を命じられ、神道祭祀制度整備や修史事業に尽力するが、明治8年(1875年)に辞職して『大日本史』編纂に専念、「仏事志」「職官志」「氏族志」「礼楽志」「食貨志」などを刊行する。また、明治13年(1880年)には私塾・輔仁学舎を開いて水戸学を受け継ぐ次世代の育成に努めた。

元老院准奏任御用掛

明治17年(1884年)に栗田は元老院准奏任御用掛に召されて5年間勤務[8]、明治22年(1889年)に辞任して再度『大日本史』編纂に専念する[9]も、明治25年(1892年)に東京帝国大学文科大学教授[10]として再度出仕して日本史・国文学の講義を持った。この頃になると、栗田の教えを受けた世代が栗田の構想を元に残された「志」「表」の編纂作業に努め、栗田の悲願であった「神祇志」も完成した。明治32年(1899年)に栗田は63歳で死去、墓所は水戸市六地蔵寺。

死後7年に大日本史完成

『大日本史』は一部の校訂などを残してほぼ完成していた。死の直前に従四位と文学博士が授けられた。明治天皇に『大日本史』完成の上奏がなされたのは栗田の死から7年後である。

Remove ads

家族

栄典

著書

- 『国造本紀考 1』久米幹文 写、1861年。

- 『国造本紀考 2』久米幹文 写、1861年。

- 『存採叢書 国造本紀考 訂正版』(2版)近藤活版所、1903年。

- 『神葬略説』考古堂、1874年。

- 『大日本史音訓便蒙』温故堂、1875年。

- 『葬礼私考 本編』北野神社、1876年。

- 『葬礼私考 附録』北野神社、1876年。

- 神祇志料 温故堂 1876-1887

- 荘園考 大八洲学会 1888

- 勅語講義 博文館 1892.9

- 祭礼私攷 皇典講究所 1895.1

- 天朝正学 国光社 1896.12

- 常磐物語 日新堂 1897.10

- 常磐物語 崙書房 1974

- 神器考証 国学院 1898.7

- 古風土記逸文 大日本図書 1898

- 古風土記逸文考証 有峰書店 1977.6

- 標注古風土記 大日本図書 1899

- 『新撰姓氏録考証 巻之1−10』吉川弘文館、1900年。

- 『新撰姓氏録考証 上』臨川書店、1969年。

- 『新撰姓氏録考証 巻之11−21』吉川弘文館、1900年。

- 『新撰姓氏録考証 下』臨川書店、1969年。

- 『栗里先生雑著』吉川弘文館、1901年。

Remove ads

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads