トップQs

タイムライン

チャット

視点

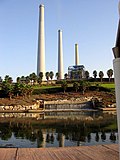

煙突

燃焼を促進させる筒状の構造物 ウィキペディアから

Remove ads

煙突(えんとつ)とは、燃焼の過程で排出されるガスが持つ上昇気流を風による外乱から守り、燃焼を促進させる筒状の構造物である。人体に不快・有害な煙などが屋内で拡散するのを防ぐ効果もある。なお、通常の煙突は英語でチムニー(chimney)というが、船舶の煙突はファンネル(funnel)という[1]。

概要

煙突は、ドラフト効果を利用する燃焼装置の、核心部分である。

ドラフト効果とは、煙突内で上昇気流が発生すると、煙突内に温かい空気が吸い込まれていき、燃料投入口からドンドン空気が流入するため、送風装置を使わなくとも、常に空気を送り込んでいる状態となり、その分、炉内の温度が上昇して、少ない燃料で高い燃焼効率が得られる。

工場や火力発電所に設置される大型から、ストーブやコンロといった燃焼装置に付加される小型まである。

素材としては耐熱・耐火性が求められ、古くは石や煉瓦、後にはコンクリートや金属も使われた。現代では、特に大型煙突において鉄骨鉄筋コンクリート構造より軽量化できるガラス繊維製やフッ素樹脂製も開発されている[2]。

大型の煙突は、高熱による上昇気流で排気を上方に導き、上空に排出させる。歴史的にみると、本格的な煙突が記録に登場するのは14世紀のヨーロッパでとされる[3]。積極的に利用されるようになったのは、燃やすと煤煙を多く出す石炭が家庭で使われることが増えた16世紀と言われている[4]。

排出ガス中に含まれる大気汚染物質濃度は、煙突の高さが高いほど地表に到達するまでに拡散される。このため、排出ガス濃度そのものの低減対策(脱硫、脱硝、集塵など)に加えて、煙突の高さを高くする対策が広く推奨されてきた。ただし、煙突の高さを高くしても大気汚染物質の総量削減効果はない。

煙突の高さが60m以上になる場合は航空法により航空障害灯の設置が義務付けられている。

理論

煙突からの排出ガスは、ガスそのものが持つ熱による浮力、煙突頂部から排出されるときの吐出速度による運動量、外気の風速や気温などにより、一定の高さまで上昇した後に、有風時には風下側に流れていく。その時の煙流の上昇高さ(ΔH )に、煙突そのものの高さ(実煙突高)を加えたものを有効煙突高(He )と呼ぶ。

風下に流れた排出ガスは、煙突から離れるに従って拡散し濃度が薄くなっていく。その濃度分布を表す式を大気拡散式といい、正規分布形で表される。

煙突の高さの設計にあたっては

- 地上での排出ガス濃度の許容値を設定

- 大気拡散式により、煙突の有効煙突高を決定

- 有効煙突高より、吐出速度やガス温度を決定

といった手順を踏む。

煙突の形

古い一般住宅や集合住宅ではH形や、斜めのH形、雨水や雪を防ぐための屋根付きになっていることが多いが、近年の建物はオール電化やセントラルヒーティングで、ストーブも煙突の必要がないFF式が主流であり、比較的近年の建物にかつての煙突が設置されることは少なくなっている。

Remove ads

世界の煙突の高さ

要約

視点

330mを越えるもの(およそ上位20位まで)、および各国で最も高い煙突などの重要性・著名性の高いものを掲げた。日本の煙突は、200m以上で資料等で確認出来たもののみを掲載した。

Remove ads

煙突に関連する逸話

- サンタクロースはクリスマスに煙突から部屋に入り子供達にプレゼントを渡す、とされている。これは聖ニコラウスが貧しい少女の家の煙突から金貨を投げ入れたという伝説が由来である。

- ドイツでは、ヒトラーが政権をとった1930年代に「煙突掃除法」が制定された。これは「煙突掃除職人を生粋のドイツ人に限る」という内容で、各家庭が「ナチスに反抗的かどうか」の監視も兼ねていた。第二次世界大戦後、西ドイツでは条文が改正されて形式上は外国人も参入可能になったが、東西ドイツ統一後も煙突掃除業界によりドイツ国内が7888の「煙突掃除区」に区分され、事実上、各家庭が掃除を頼む時は地域の職人に依頼しなければいけない状態が続いていた。しかし、EUの圧力により2008年に法改正が行われ、既得権益が解体され、自由化が行われた(出典:MSN産経ニュース2008.11.19 18:54)。

- イギリスなどの煙突掃除人たちの陰嚢付近に癌が多発しており、煙突掃除人癌と呼ばれていた。煙突に溜まったすすには発がん性があるため、陰嚢のしわの中にすすがたまってそこから腫瘍ができるものである。そのため「すす病」とも呼ばれていた。これを知った東京帝国大学の山極勝三郎教授と大学院生の市川厚一は、石炭副生物であるコールタールを660日にもわたってウサギの耳に擦り込む実験を行い、1915年に世界初の人為的な皮膚癌発症に成功した。

煙突に関連する俗語

次のものを俗に「エントツ」と呼ぶ。

船舶の煙突

→「en:Funnel (ship)」も参照

船舶の煙突はファンネル(funnel)という[1]。現代の船舶用原動機の排気筒はより細い管径で事足りるが、船の所属会社を示すファンネルマークが描かれている部分にあたるため、排気筒に「化粧煙突」と呼ばれる囲いを設けている[6]。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads