トップQs

タイムライン

チャット

視点

綾波 (吹雪型駆逐艦)

吹雪型駆逐艦 ウィキペディアから

Remove ads

綾波(あやなみ)は大日本帝国海軍の駆逐艦[1]。特型駆逐艦(吹雪型)の11番艦。艦名は重なりあって寄せる波から由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては神風型駆逐艦 (初代)「綾波」に続き2代目にあたる。 1942年(昭和17年)11月14日の第三次ソロモン海戦(第二夜戦)で活躍したが、新鋭戦艦「ワシントン」などの艦砲射撃により撃沈された[2]。

日本海軍の艦艇類別等級においては吹雪型駆逐艦の11番艦であるが、実質吹雪型の改良艦となっており特型II型駆逐艦(綾波型)という分類に属する一番艦である。吹雪型(I型)との違いは主に煙突の形状の違いや、主砲のタイプの違いである(⇒参照:吹雪型駆逐艦 - 分類)。

Remove ads

艦歴

要約

視点

大阪の藤永田造船所で1928年(昭和3年)1月20日に起工[3]。建造中の同年8月1日付で第四十五号駆逐艦から駆逐艦「綾波」となる[1]。1929年(昭和4年)10月5日進水、1930年(昭和5年)4月30日に竣工した[3]。第四艦隊事件などの教訓から主砲の換装等重心低下の為の改装を経て、日中戦争では上海や杭州における上陸作戦を支援、1940年にも上陸作戦の支援に参加している。

太平洋戦争では第1艦隊第3水雷戦隊に所属し、数々の戦闘に参加。開戦直後の1941年(昭和16年)12月8日にはマレー半島における上陸作戦を支援し、同年12月19日には「浦波」及び「夕霧」とともにオランダ海軍の潜水艦O-20を砲撃によって撃沈、僚艦と共に生存者32名を救助した。また、1942年(昭和17年)2月17日、馬来部隊の一艦としてシンガポールやスマトラ島方面で作戦中、海図未記載の暗礁によってスクリューを損傷する[4]。馬来部隊指揮官小沢治三郎中将は「綾波」の蘭印作戦参加は不可能と判断、「綾波」を主隊に残し、軽巡「由良」、第11駆逐隊(初雪、白雪、吹雪)、第12駆逐隊(白雲)、「磯波」(27日附編入)を蘭印部隊(第三艦隊)に編入した[4]。その後、「綾波」は馬来部隊旗艦の重巡「鳥海」と行動を共にした。4月上旬、小沢中将は空母「龍驤」を旗艦とする馬来部隊機動部隊のベンガル湾機動作戦を実施、「綾波」「汐風」は輸送船「日栄丸」と共に補給部隊として参加した[5]。内地帰投後、ミッドウェー海戦に主力艦護衛部隊として参加。

8月14日、トラックへ向けてマカッサル発[6]。8月21日に到着し、機動部隊に編入された[6]。

8月以降のガダルカナル島の戦いでは、ガダルカナル島への輸送任務(鼠輸送)に従事している。

第三次ソロモン海海戦

日本軍視点

「綾波」の名を高めたのがこの海戦である。ただし日本側の記録した戦闘経過と、米軍の記録や証言には相違がある。

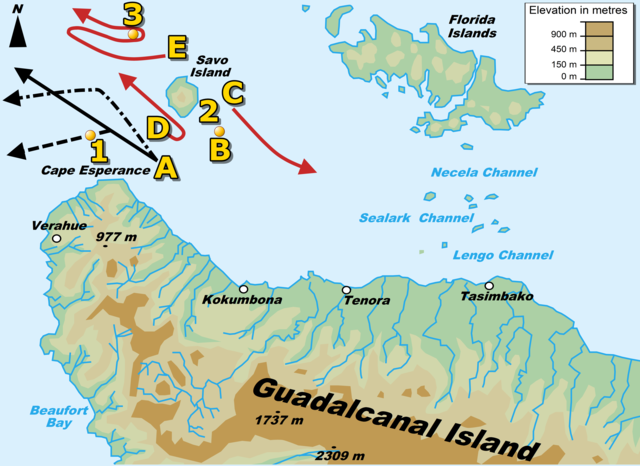

1942年(昭和17年)11月14日から15日にかけて行われた第三次ソロモン海戦の第二夜戦で、「綾波」が所属する第三水雷戦隊(司令官橋本信太郎少将)は、近藤信竹中将(第二艦隊司令長官、旗艦「愛宕」)を指揮官とする前進部隊の隷下であった。前進部隊はガダルカナル島(図の下側の陸地)飛行場砲撃に向かうため、射撃隊(愛宕、高雄、霧島)と直衛の駆逐艦2隻(照月、朝雲)(図でE)、軽巡「長良」以下駆逐艦4隻(電、五月雨、白雪、初雪)の直衛隊(図でD)、そしてこの2隊の前路警戒にあたるための掃討隊として、第三水雷戦隊(川内、綾波、敷波、浦波)の計4隻でサボ島(図の左上の小島)付近を航行していた。間もなく掃討隊はサボ島近海の哨戒にあたるべく、「川内」「綾波」がサボ島の西側へ、「敷波」「浦波」がサボ島東側へと2つに分離した。

ところがここでサボ島東側を航行していた「浦波」が単縦陣でサボ島南水道を西に向かって航行する敵艦隊らしきものを発見。「川内」に報告すると共に追尾を始めた。これがウィリス・A・リー少将が率いる戦艦2隻と駆逐艦4隻(図でA)であった。「綾波」と航行していた「川内」は「浦波」隊支援のため分離、サボ島北側を通って「浦波」隊に合同すべく急速に「綾波」から離れていった。

こうして「綾波」のみで当初の予定通りサボ島西側を哨戒航行することとなり、予定では「綾波」(図でB)は単艦でサボ島南側を回って掃討隊主隊(図でC)と合同するはずであった。

21:16、サボ島南水道に進入した「綾波」の見張員が艦首方向右寄り距離8000に単縦陣で航行する米艦隊を発見。一方、

この時点で既に米艦隊と交戦していた掃討隊主隊の「川内」から日本艦隊全艦へ通報した"敵艦隊発見"の報告が綾波には届いていなかった(サボ島に電波が遮られたものといわれている)。即座に艦長作間英邇中佐が「右砲戦、右魚雷戦」を命じ、主隊に「敵は駆逐艦4隻、重巡1隻」(戦艦ワシントンの誤認である)と通報した上で30ktに増速して突撃を開始した。 この時「綾波」にとって不運だったのがサボ島東側に展開していた掃討隊主隊の「川内」以下3隻が形勢不利とみて一時後退を始めた直後だったことである。従って「綾波」は戦艦2隻駆逐艦4隻の米艦隊に対し単艦で突入する格好になってしまったのである。

突撃してきた「綾波」に気づいた米艦隊が砲撃を始めた直後、21:20、距離5000になったとき艦長は砲撃開始を下令。初弾が敵3番艦「プレストン」(USS Preston, DD-379)を捉えさらに敵一番艦「ウォーク」(USS Walke, DD-416)にも命中。火災を発生させた。また、21:33には戦艦「サウスダコタ」(USS South Dakota, BB-57)に命中弾を与え、同艦は損傷と人的ミスによる電気系の故障により、副砲群とレーダーの大半が一時的に沈黙する。「綾波」はサボ島を背景にしていたため米海軍のレーダーは島と艦を同時に捉えて照準ができず、肉眼で見ても艦影が島に黒く滲んで視認は困難だった。

しかし「綾波」は21:22、敵艦隊からの集中砲撃に晒され第1煙突に命中した一弾によって魚雷発射前に1番連管が故障、3本の魚雷が装填された発射管は艦軸線を向いたまま旋回、発射不能となり、同時に左舷に積んでいた艦載内火艇のガソリンタンクから発生した火災によって魚雷が炙られる状態となった。2130、艦長は攻撃可能な2番、3番連管による攻撃を下令。発射した魚雷は21:33、米駆逐隊に次々と命中し、「ウォーク」の艦首部に命中した一本は前部主砲弾薬庫を誘爆させ、同艦は21:43に沈没。さらに2番艦「ベンハム」(USS Benham, DD-397)艦首部にも命中し、同艦は艦首が潰れて航行不能となり艦隊から落伍した。「ベンハム」は翌15日、応急修理に成功して5ktで「グウイン」と共にエスピリッツサントに向かうものの、13:37時に再び破口が開き、沈没した。

こうして戦果は挙げたものの、米駆逐艦の砲撃と戦艦「ワシントン」の副砲射撃による反撃で「綾波」は次々と命中弾を受け2番砲塔は被弾し沈黙、さらに機関室に2発被弾して航行、操舵共に不能となってしまった。ここで別働隊である直衛隊の軽巡「長良」以下駆逐艦「五月雨」「電」「白雪」「初雪」の計5隻(「朝雲」「照月」は射撃隊の直衛で分離)が戦場に到着する。ここでも激しい戦闘が繰り広げられたが米艦隊の3番艦の「プレストン」は「綾波」の砲撃による火災が酷く、日本艦隊の格好の目標となり航行不能となって間もなく沈没してしまった。さらに直衛隊は4番艦「グウイン」(USS Gwin, DD-433)の機関部にも損傷を与え、艦隊から落伍させる。

この後さらに「愛宕」(第二艦隊旗艦)「高雄」「霧島」「朝雲」「照月」と、「サウスダコタ」および「ワシントン」による砲撃戦と魚雷戦が行われることになるがここでは割愛する。

被害甚大となって漂流を始めた「綾波」ではあったが、喫水線下への被弾はなかったため浸水はしなかった。しかし上甲板の火災は既に消火不能となっており、魚雷の誘爆は時間の問題と見た艦長は総員退艦を下令。生存者は全員海へ飛び込み救助に駆けつけた浦波に収容された。「浦波」に生存者全員が救助された後、23:46に遂に魚雷が誘爆。翌15日の00:06、2度目の大爆発をおこした後綾波は沈んでいったという。戦闘での戦死者は27名。浦波に収容された後に死亡した者も含めて戦死者は42名であった。艦長の作間英邇中佐以下、生存者の一部はガダルカナル島へ渡った。その後、作間中佐は輸送任務のためにカミンボにやってきた伊17に便乗し、トラック経由で横須賀へ移動した。

沈没後に漂流していた兵士たちの士気は、大戦果を上げた(その当時は「綾波」と刺し違えに敵艦3隻を撃沈し、そのうち1隻は重巡洋艦だったと戦果を誤認していた)ため非常に高揚しており、沈没前に爆雷へ安全装置をつけて海に沈め、浮遊物を散々投げ込んだ後、海に飛び込んでいたため溺死、圧死の心配もなかった。そのため自艦が沈没したにもかかわらず漂流中に軍歌を合唱している兵士たちもいたほどだったという。

駆逐艦「綾波」は第三次ソロモン海戦で沈没した重巡「衣笠」、駆逐艦「暁」、「夕立」と共に12月15日附で除籍。 帝国駆逐艦籍[7]、 第19駆逐隊[8]、 白雪型駆逐艦[9] のそれぞれから削除された。

米軍視点

ウィリス・A・リー少将が率いるノースカロライナ級戦艦「ワシントン」(旗艦)、サウスダコタ級戦艦「サウスダコタ」[10]、駆逐艦4隻(ウォーク[11]、プレストン[12]、ベンハム[13]、グウィン[14])は、サボ島近海で日本艦隊を待ち伏せていた。11月15日に日付が変わって以降、レーダーで探知した目標に対しアメリカ戦艦が主砲発射を開始、「ワシントン」が「川内」(第三水雷戦隊旗艦)を、「サウスダコタ」が駆逐艦「敷波」を砲撃した[2]。 「川内」と「敷波」が煙幕を展開して後退したとき[注釈 1]、アメリカ艦隊はサボ島の陸上砲台から射撃されていると認識したが、これは「綾波」と「浦波」の砲撃であった[10]。「綾波」や「浦波」の魚雷攻撃は、命中しなかったとみられる[2]。アメリカ駆逐艦4隻が「陸上砲台」に対して射撃を開始したとき、第十戦隊司令官木村進少将が率いる長良隊が戦闘に加入する(第2図の航跡D)。先頭艦の「ウォーク」が砲撃で損傷したあと、被雷して沈没した。「プレストン」は「長良」(第十戦隊旗艦)の砲撃により大破し、沈没した[12]。「グウィン」と「ベンハム」は長良隊と撃ち合う最中に損傷した(第2図の航跡Aおよび点線)。「ベンハム」は魚雷命中により大破し、「グウィン」の掩護下で戦場から離脱したが、損傷が拡大して自沈した。

この後、射撃隊と「サウスダコタ」や「ワシントン」の砲撃戦や魚雷戦、増援として戦場に到着した第二水雷戦隊(親潮、陽炎)の雷撃がおこなわれたが、ここでは割愛する。

戦果

- 日本軍の視点にたてば、11月14日から15日の夜戦で「綾波」は大型巡洋艦1隻と駆逐艦2隻を撃沈した[15]。実際は6隻の敵艦隊(戦艦ワシントン、戦艦サウスダコタ、駆逐艦プレストン、グウィン、ベンハム、ウォーク)に挑み、敵駆逐艦2隻を屠り、1隻を炎上させ、戦艦サウスダコタの電気系統を断ち切り(「重巡」撃沈と判断した「重巡からの砲撃が止んだ」(実際はサウスダコタの両用砲だと思われる。)から。ただし明確な根拠が無いので異説扱い。)一時砲戦不能にさせたという(実際は自艦の主砲発射の衝撃、ヒューマンエラーによる電気系統のトラブル)[10]、駆逐艦1隻としては異例の大戦果を挙げた。

- 日本軍は誤認戦果報告を元に「11月14日の夜戦でアメリカ軍の戦艦複数隻を撃沈せしめた」という大本営発表をおこなった[注釈 2]。

- アメリカ側の認識では、「綾波」の魚雷攻撃は命中していない[2]。

- 自身は沈んだものの、それだけの奮戦に関わらず乗員の生存者が極めて多かった。乗員の8割以上が生還している上、特に艦長が生還したことにより、その証言が公になっている。

- 綾波について「黒豹」と称えた報道もあるが[15]、吉川潔少将(第三次ソロモン海戦では夕立艦長)に対しても「黒豹」の異名が冠せられている[16]

- 第三次ソロモン海戦やビラ・スタンモーア夜戦(1943年2月)で米軍はレーダー射撃の有効性を実証したかに見えたが、ルンガ沖夜戦、クラ湾夜戦、コロンバンガラ島沖海戦などで大きな損害も受けた。米軍が夜戦で完勝するのは1943年8月6日のベラ湾夜戦である。

- 11月12日から15日にかけての第三次ソロモン海戦で、日本側は戦艦2隻、重巡1隻(衣笠)、駆逐艦3隻、輸送船11隻喪失という大損害を蒙り、ヘンダーソン飛行場の破壊に失敗した。米軍は軽巡2隻と駆逐艦7隻を喪失し、ガダルカナル島の防衛に成功した。

発見

タイタニック、戦艦ビスマルクを発見した、海洋研究者ロバート・バラードらのチームによる、1992年(平成4年)夏のアイアンボトム・サウンド調査で、サボ島海面400m地点に眠る「綾波」を発見した。当初、同じ特型駆逐艦の「暁」と思われていたが、「暁」の元水雷長である新屋徳治は「綾波」であると指摘した。

Remove ads

歴代艦長

※『艦長たちの軍艦史』276-277頁による。

艤装員長

- 後藤鉄五郎 中佐:1929年11月30日 -

艦長

- 後藤鉄五郎 中佐:1930年4月30日 - 1931年12月1日

- 河原金之輔 中佐:1931年12月1日 - 1933年11月15日

- 藤田俊造 中佐:1933年11月15日 - 1935年11月15日

- 崎山釈夫 中佐:1935年11月15日 - 1936年12月1日

- 杉野修一 中佐:1936年12月1日 - 1937年11月15日[17]

- 白石長義 少佐:1937年11月15日 - 1938年4月15日[18]

- (兼)岡部三四二 少佐:1938年4月15日[18] - 1938年12月1日[19]

- 原為一 中佐:1938年12月1日 - 1939年11月15日[20]

- 有馬時吉 少佐:1939年11月15日 - 1941年9月12日[21]

- 作間英邇 中佐:1941年9月12日 -

Remove ads

出典

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads