トップQs

タイムライン

チャット

視点

超新星の観測史

ウィキペディアから

Remove ads

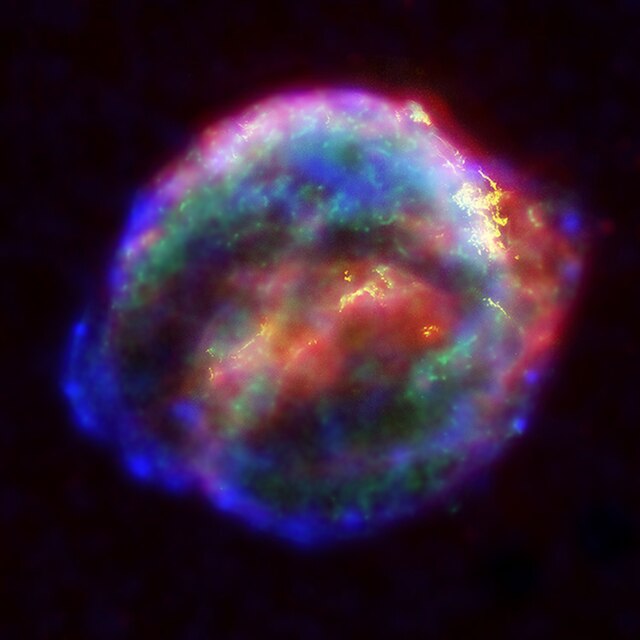

超新星の観測史(英: history of supernova observation)では人類が超新星の出現について観測し、記録したできごとについて述べる。人類が初めて超新星を記録したのは紀元185年のSN 185とされている。天の川銀河にある超新星も観測され、現在はSN 1604が観測された中で一番近い超新星と認識されている[1]。

このページ名「超新星の観測史」は暫定的なものです。(2019年8月) |

望遠鏡の発達により超新星を発見するのが別の銀河であっても可能となった。また、現在では最新の科学技術により、超新星の爆発のモデルが発達している。

観測初期

要約

視点

1万年から2万年前に起こったとされる超新星爆発によりほ座超新星残骸が形成された。1976年にNASAの天文学者は南半球の人間がこの爆発を目撃して記録し、象徴的にしたのではないかと考えた。翌年に考古学者のジョージ・ミカノウスキーはボリビアにあるネイティブアメリカンが残した古代の不可解な模様があることを思い出した。4つの円に2つの大きな円が配置された彫刻の模様である。小さい円はほ座とりゅうこつ座の星座の配置に似ている。大きい円はカペラと超新星残骸を象徴していると考え、ジョージ・ミカノウスキーはボリビアの原住民が超新星爆発を観測した可能性を示している[2]。

文献記録の中では、中国の歴史書に記載された紀元前352年ごろの観測記録が最も古いとする説がある[3]。中平2年(185年)、中国の天文学者は空に明るい星が出現し、8か月で消えたことを観測した[4]。恒星のように輝きながら彗星とは異なり天を移動しなかったという。この観測記録は超新星の特徴と一致しており、超新星爆発の最古の観測記録と確認されている。 SN 185はローマ帝国の文献に記録された可能性もあるが、今のところは見つかっていない[5]。RCW 86がSN 185の残骸ではないかとも言われており、X線の調査によると年代はだいたい合っている[6]。

太元18年(393年)、中国で、現在のさそり座に新たな客星であるSN 393が出現したことが記録された[7][8]。なお、未だ超新星と確認されていない事象としてはSN 386[9]、SN 437[10]、SN 827、SN 902[11] があり[1]、これらは今のところ超新星残骸に同定されていないがその「候補」としては挙がっている。最初の観測記録以来2000年の間に中国の天文学者はこのような「候補」として挙がっているものを20個ほど記録しており、時代が下るとともにそれらの中にはイスラーム教圏やヨーロッパ、そしておそらくはインドなどの観測者によっても記録されるものがでてくる[1][3]。

SN 1006は南天の星座、おおかみ座に現れた超新星である。歴史上で最も明るい超新星であり、記録は中国、エジプト、イラク、イタリア、日本、スイスと幅広い範囲で観測された。また、フランスやシリア、北アメリカでも観測された可能性が挙げられている。エジプトの医者、天文学者、占星術師であるアリー・ブン・リドワーンは明るさが月の約4分の1であると書き記している。現在の超新星残骸の地球からの距離は約7100光年であることが分かっている[12]。

SN 1054は、アラビア、中国、日本で1054年に観測された。古代プエブロ人のペトログリフも観測に含まれるとすることもある[13]。この超新星爆発はおうし座で出現し、かに星雲の超新星残骸になったとされる。光度は最高で 、金星の4倍ほどになり、日中でも目視できる状態が23日、夜中なら目視できる状態が653日(=約1.79年)続いたと考えられている[14][15]。

カシオペア座に現れたSN 1181についてはあまり記録がなく、中国や日本でしか観測されていない。パルサーの3C 58が残骸ではないかといわれている[16]。

デンマークの天文学者、ティコ・ブラーエはヴェン島で1572年に新たな星がカシオペア座に現れたことを発見し、これは後にSN 1572と言われた [17]。この頃、ヨーロッパでは月や惑星は不変であるとするアリストテレス派が多かった。そのため、天体観測者はSN 1572が地球の大気圏内で起こったものだと主張していた。それに対しティコは、日々経っても視差が不変なことからアリストテレス派に反対した[18][19]。ティコは観測記録を記したDe nova et nullius aevi memoria prius visa stella (後の"Concerning the new and previously unseen star")を1573年に出版した。また、この本のタイトルから激変星の1つである新星(Nova)が名付けられた[20]。

一番最近、天の川銀河で発見された超新星はSN 1604であり、1604年10月9日に観測された。ヨハネス・ファン・ヒークもこの出現を発見したとする意見もあるが、ヨハネス・ケプラーが観測をDe Stella nova in pede Serpentariiとして公表した[21]。ガリレオ・ガリレイなどはアリストテレス派に反対し、新星の視差を測定した[22]。超新星残骸は1941年にウィルソン山天文台で確認された[23]。

Remove ads

望遠鏡による観測

要約

視点

超新星の本質、つまり残った中性子星やブラックホールは当分の間は不明であった。観測者は研究のもと、恒星の光度が周期的に変化していることが分かってきた。ジョン・ハインドとノーマン・ポグソンは、それぞれ1848年、1863年に光度についてグラフを描いたところ、急激に明るさが変化するのを発見した。しかし、これに対する関心は低かった。1866年にはウィリアム・ハギンズが作った分光器を用いた新星の天文台で反復新星であるかんむり座T星が発見された[24]。

1885年になると、天の川銀河以外の銀河が観測され、エストニアのエルンスト・ハルトヴィッヒによりアンドロメダ銀河の方向で観測された。SN 1885Aとも言われるアンドロメダ座S星は6等級にまでなった。

このような新星の新しい分野は1930年代、ウォルター・バーデやフリッツ・ツビッキーによりウィルソン山天文台で観測された[25]。2人はアンドロメダ座S星を確認し、太陽が107年間で出すエネルギーと同等の爆発を起こす星をSuper-novaとし、エネルギーは元の恒星が重力崩壊により何らかの星(中性子星)になる時にエネルギーを放出すると仮定した[26]。Super-novaという言葉は1931年、ツビッキーがカリフォルニア工科大学で使った言葉で、それ以降、アメリカ物理学会の会議で使われることに決まった。1938年にはSuper-novaのハイフンはなくなり、Supernovaが常用されるようになった[27]。

超新星爆発は比較的珍しいが、天の川銀河でも50年に1回は起こっており[28]、遠方の銀河が発見できるようになってからは頻繁に発見されるようになった。1933年からツビッキーは45cmシュミット式望遠鏡をパロマー天文台で使い、3年で12個の超新星を見つけた[29]。

1938年、バーデはかに星雲がSN 1054の残骸ではないかと考え、星雲が超新星残骸であることを発見した。バーデはかに星雲が惑星状星雲に比べて拡大速度が大きすぎることに気づいた[30]。同年、Ia型超新星が距離を計算する指標となると考えた。これは後に、アラン・サンデージやグスタフ・タンマンが標準光源を使って測定できることを示した[31][32]。

超新星のスペクトル分類は1941年、ルドルフ・ミンコフスキーにより初めて行われた。ミンコフスキーは超新星を水素の吸収線が見られるか見られないかでIとIIの2つに分類した[33]。後に、ツビッキーがこれに加えてIII、IV、Vを加えることを提案したが、現在は使われていない。さらに現在ではI型にはIa、Ib、Icという分類がある[34]。詳しくは超新星#分類を参照。

第二次世界大戦後に、フレッド・ホイルは宇宙に多種の元素が観測される原因を調べようとした。1946年には質量の大きい恒星が核融合反応をするのは、重元素の核融合反応がエネルギー放出の原因であり、重力崩壊を起こすと述べた。重力崩壊をした恒星は不安定になり、爆発によって元素を放出するため、星間に散らばる[35]。超新星爆発のエネルギー源が核融合だとする理論は1960年代の内にホイルやウィリアム・ファウラーにより発展された[36]。

超新星のためにコンピュータが使われたのは1960年代のノースウェスタン大学が初めである。24インチ望遠鏡をニューメキシコにあるコラリトス天文台に設置し、コンピュータの操作の元、数分ごとに観測方向を変更できるようになった。この方法で2年間で14もの超新星を発見している[37]。

Remove ads

1970年 - 1999年

Ia型超新星は1973年ごろに基礎が成立した[38]。NGC 5253にあるSN 1972Eの光度曲線は爆発した時の一度跳ね上がったあと、一日にだいたい0.01視等級ずつ減光していった。Ia型超新星の元の恒星でニッケル56が生成される。ニッケル56は半減期が約6日でありコバルト56に崩壊し、コバルト56は半減期約77日で鉄56に崩壊する。この崩壊によりエネルギーを放出する[39]。

また、光度を測定することで、距離が推定できる標準光源としての利用が高まった。ハイゼット超新星探索チームは1998年の超新星宇宙論計画で遠方にあるIa型超新星が予想より暗くなっていることを発見し、宇宙の加速を証明する手がかりにしている[40][41]。

天の川銀河では1604年以来超新星は観測されていないが、1667年か1680年ごろにカシオペヤ座の方向で超新星爆発が起きたと考えられている。残骸はカシオペヤ座Aと呼ばれ、星間塵により発見が阻害されたと考えられている。しかし、現在では別の波長のスペクトルから見ることができる[42]。

20世紀になり超新星の発見は増えている[46]。特に1990年代には超新星を探査する計画が多く開始された。1992年にロイシュナー天文台でBAIT(Berkeley Automated Imaging Telescope program)という超新星探査計画が開始され、1996年にはリック天文台でKAIT(Katzman Automatic Imaging Telescope)が成功した。2000年までにリック天文台は96もの超新星を見つけ、世界で一番超新星の発見に成功した[47]。

1990年代後半、超新星残骸にあるチタン44の崩壊で放出されたガンマ線を探索することで超新星を発見できるのではないかと提案された。チタン44は半減期が比較的長く、近ければガンマ線が銀河を超えて届く距離にもなる。

RX J0852.0-4622はほ座超新星残骸に見られた超新星である[48]。 ほ座超新星残骸にあるのでほ座の英名ベラにちなみ、RX J0852.0-4622はベラ・ジュニアとも呼ばれる[49]。ガンマ線が検知されたため、天文学的には若い(おそらく1200年ごろ)に爆発したと思われるが、歴史的記録はない。地球から700光年ほどしか離れておらず、これほど近くに超新星が現れるのは10万年に一度ほどと言われる[50]。

2000年 - 現在

要約

視点

SN 2003fgは、2003年に発見された。この超新星は質量がチャンドラセカール限界を超えており、謎のある超新星である[52]。

2006年の9月に発見されたSN 2006gyは、地球から2.4億光年先にあるNGC 1260で爆発し、2007年10月にSN 2005apの光度が確認されるまでは観測史上最大の光度となった。爆発はそれまでに起こったどの爆発よりも100倍以上は明るい超新星であり[53][54]、元の恒星は太陽の約150倍と推定されている[55]。Ia型超新星のような特徴を持っているが、スペクトル中に水素があるためII型超新星に分類される[56]。SN 2006gyは極超新星とも考えられている。SN 2005apは、SN 2006gyを発見したロバート・クインビーが発見した超新星でSN 2006gyの2倍、一般的なII型超新星の300倍はあるとされている。

2008年5月21日、はじめて超新星爆発の瞬間が撮影されたことが発表された。偶然、NGC 2770を観測していたときにX線バーストが検出され、地球から8800万光年離れた場所にあるSN 2008Dが見つかった。最終的にはこのX線バーストが超新星誕生の印だとプリンストン大学のアリシア・M・ソダーバーグによって結論づけられた[58]。

アマチュア天文家も超新星を見つけており、パケット天文台のキャロライン・モーア(Caroline Moore)は、探査チームとSN 2008haを2008年の11月に発見した。超新星を見つけ、公式に認められている中では最年少の発見者であり、発見当時は14歳であった[59][60]。しかし、2011年1月、カナダのキャサリン・オーロラ・グレイは10歳の時に超新星を観測し、現在の最年少を更新した[61]。父とその友人は視等級17ほどのSN 2010ltをきりん座の方向で見つけた。なお、この超新星は地球から約2.4億光年離れている。

2009年、南極の氷床コアで硝酸塩が発見された。この硝酸塩は窒素酸化物(NOx)がガンマ線によりできたものである。これによりガンマ線を検出することによって超新星を発見することが可能であることが分かった[63]。

2010年11月15日、チャンドラX線天文台がM100のSN 1979Cの超新星残骸が年齢30年程のブラックホールであると公表した。また、NASAはこの超新星が高エネルギー粒子を恒星風によって生み出す中性子星である可能性も考えている[64]。

2011年8月24日、パロマー・トランジエント・ファクトリーはM101にあるIa型超新星SN 2011feを超新星爆発後すぐに発見した。この超新星は2100万光年先にある[65]。

2012年3月16日、M95にII型超新星であるSN 2012awが発見された[66]。

2014年1月22日には、ロンドン大学天文台でM82の近くにあるSN 2014Jが発見された。距離は約1200万光年で、ここ10年間に出現したものでは最も近い超新星となった。

Remove ads

将来

2006年にマックス・プランク地球外物理学研究所の研究チームは、ガンマ線の観測に特化した人工衛星インテグラルの観測結果に基づいて天の川銀河に存在する放射性同位体アルミニウム26の総量の動態を調べ、超新星爆発が発生する頻度を推計した[28][67]。アルミニウム26は、超新星爆発を起こすような巨星の重力崩壊時でしか合成されず寿命が100万年ほどなので、銀河系内で進行中の元素合成のトレーサーとしてうってつけである[28][67]。推計の結果、天の川銀河では100年あたり 1.9 (±1.1) 回の頻度で超新星爆発が起きていることがわかった[67]。しかしながら、過去2000年間で観測できた超新星爆発の瞬間は、上述のように8回しかない[28]。この少なさは爆発場所から地球までの距離の遠さや星間塵によって目視が妨げられたからであろう[28]。電磁スペクトルを広範囲で観測できる機器やニュートリノ検出器などが発展すれば、星間物質などで見えないものも検出される可能性がある[28]。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads