トップQs

タイムライン

チャット

視点

須走村

日本の静岡県駿東郡にあった村 ウィキペディアから

Remove ads

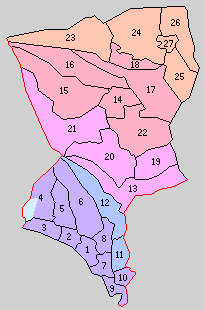

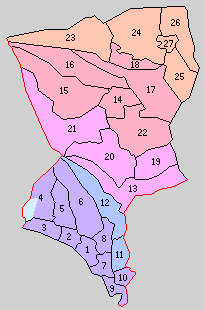

須走村(すばしりむら)は、静岡県の北東、富士山の東斜面にあった駿東郡の村。1956年に小山町と合併した。

地理

標高800 mほどの高原に位置する[1]。西に富士山があり山頂までが村域となっていて、東に高根柴怒田村の飛び地である柴怒田村(しばんたむら)・水土野新田(みどのしんでん)と面し、北は静岡県と山梨県の県境のある控える高原地帯が占める[1]。古くから富士の登山口である須走口があり、また甲州へ向かう旧鎌倉街道である籠坂峠越の麓集落として発達した[1]。

歴史

「妙法寺記」の1500年(明応九年)6月条に「富士導者参事無限。関東乱ニヨリ須走へ皆導者付也」とあり、長享の乱により富士吉田口から登るべきはずの登山者が皆須走へ回ってしまい、登山者が集中してしまったことが記されている[1][2]。以後も同書には須走に関する記事が続き、1509年(永正6年)12月16日には「又極月十六日須走蓮長寺日壽御死去」とあり、「須走蓮長寺」(法華宗、現廃寺)の日寿が没したことが見える[1][3]。1526年(大永6年)7月31日には籠坂峠の麓、梨木平で甲斐の武田軍と今川・北条連合軍との合戦があり、「須走殿」ほか駿東の有力武将が何人も討死している[1][3]。

さらに1537年(天文6年)には「武田殿モ須走口ヘ御馬ヲ出シ」とあるように武田氏が籠坂峠を越えて「須走口」へ出陣し、翌7年10月に今度は北条方の須走殿と垪和殿が上吉田(現山梨県富士吉田市)へ夜討をかけ、宿中の者を殺害している[1][3]。1563年(永禄6年)3月19日の葛山氏元朱印状(芹沢文書)に「須走口過書」とみえ、須走口関所を管理する芹沢伊賀守は、葛山氏元から徴収した関銭の半分の六〇貫文の納入と荷駄の通過について指示されている[1]。

1707年(宝永4年)の12月16日には、宝永噴火が発生し、初日に降ってきた高温の軽石によって火事が起こり、集落の76件の建物のうち37軒が焼失した[4]。残った建物も、後の3メートルを越す堆積物で倒壊した[4]。

年表

Remove ads

交通

御殿場市と山中湖方面を結ぶ甲州街道(国道138号)の中継点に位置する。鉄道駅は御殿場線御殿場駅が近い。また、御殿場馬車鉄道が通っていた。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads