トップQs

タイムライン

チャット

視点

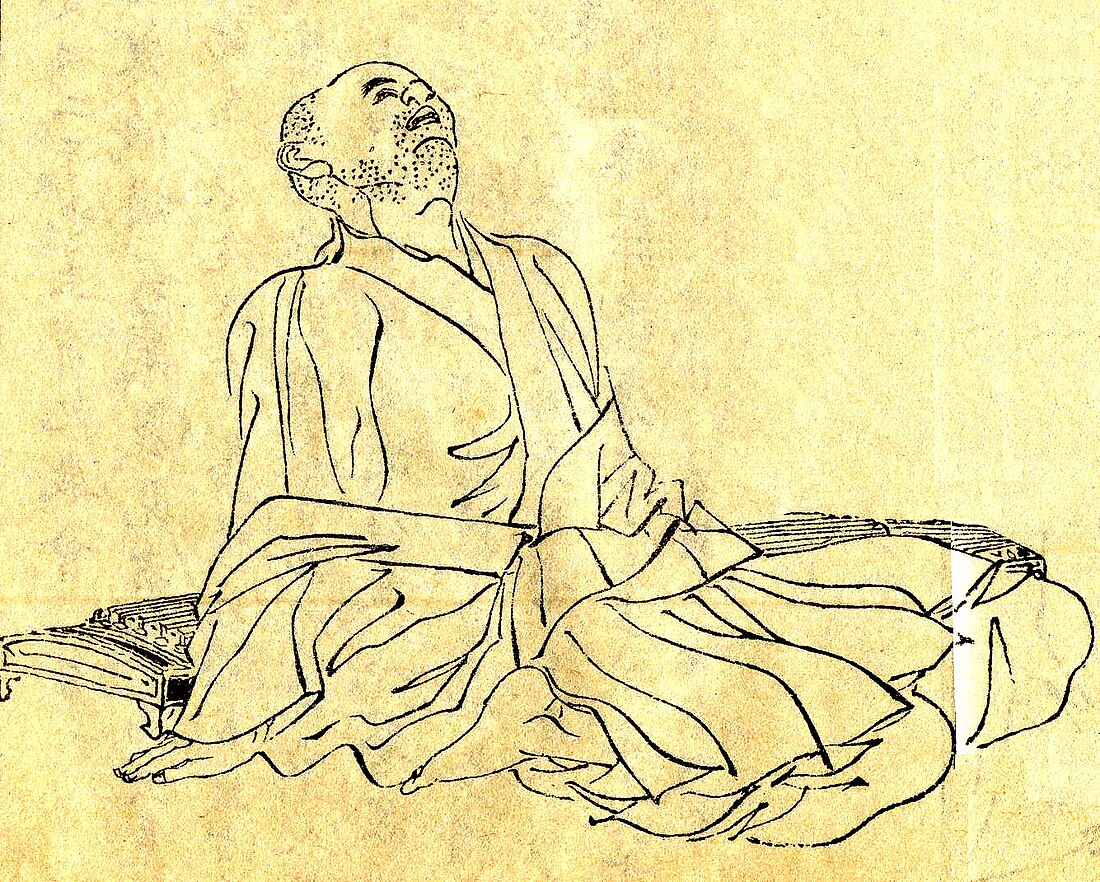

鴨長明

中世日本の歌人、随筆家 ウィキペディアから

Remove ads

鴨 長明(かも の ちょうめい)は、平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての日本の歌人・随筆家。俗名は同じだが「読み」がかも の ながあきら。禰宜・鴨長継の次男。位階は従五位下。法名は蓮胤。南大夫、菊大夫とも称される。後の「菊家」との関連の外、「南大夫」の誤記に由来する可能性も指摘されている[2]。

Remove ads

経歴

賀茂御祖神社(下鴨神社)の神事を統率する禰宜の鴨長継の次男として京都で生まれた。高松院の愛護を受け、応保元年(1161年)、従五位下に叙爵されたが、承安2年(1172年)頃に父・長継が没した後は後ろ盾を失った。安元元年(1175年)、長継の後を継いだ禰宜・鴨祐季と延暦寺との間で土地争いが発生して祐季が失脚したことから、長明は鴨祐兼とその後任を争うが敗北してしまう。

和歌を俊恵の門下として、琵琶を楽所預の中原有安に学ぶ。歌人として活躍し、歌林苑の会衆として賀茂重保撰の『月詣和歌集』に入撰し、『千載和歌集』にもよみ人しらずとして入集している。以降、石清水宮若宮社歌合、正治後度百首、新宮撰歌合、和歌所撰歌合、三体和歌、俊成卿九十賀宴、元久詩歌合などに出詠し、建仁元年(1201年)8月、和歌所寄人に任命された。

元久元年(1204年)、かねてより望んでいた河合社(ただすのやしろ)の禰宜の職に欠員が生じたことから長明は就任を望み、後鳥羽院から推挙の内意も得る。しかし、賀茂御祖神社禰宜の鴨祐兼が長男の祐頼を推して強硬に反対したことから、長明の希望は叶わず、神職としての出世の道を閉ざされる。そのため、後鳥羽院のとりなしにもかかわらず長明は近江国甲賀郡大岡寺で出家し、東山、次いで大原で過ごした。承元2年(1208年)、目野(現・京都市伏見区醍醐)に移り閑居生活を行った。

出家後は蓮胤(れんいん)を名乗ったが、一般には俗名を音読みした鴨長明(ちょうめい)として知られている。建暦元年(1211年)には飛鳥井雅経の推挙を受けて、将軍・源実朝の和歌の師として鎌倉へ下向したものの、受け入られず失敗している。

建暦2年(1212年)に成立した『方丈記』は和漢混淆文による文芸の祖、日本の三大随筆の一つである。他に同時期に書かれた歌論書の『無名抄』、説話の『発心集』(建保4年(1216年)以前成立)、歌集として『鴨長明集』(養和元年(1181年))といった作品がある。『千載和歌集』(1首)以下の勅撰和歌集に25首が入集している[3]。

Remove ads

逸話

- 源家長は『源家長日記』で、「すべて、この長明みなし子になりて、社の交じらひもせず、籠り居て侍りしが、歌の事により、北面に參り、やがて、和歌所の寄人になりて後、常の和歌の会に歌參らせなどすれば、まかり出づることもなく、夜昼奉公怠らず。」と真面目に公事を務めていたと、長明に対して好意的に記している。

- 鴨社で行われた光行賀茂社の歌合で「石川や瀬見(せみ)の小川の 清ければ 月も流れを 尋ねてぞすむ」を出詠し、鴨川の異名であると判者を務めた顕昭に告げている[4]。この後、「せみの小川」(月までが瀬を見にくる川)を使用した歌が多く作られると、敵対していた禰宜の鴨祐兼から「内々の雅名を勝手に吹聴し、聖地を世俗化させた」などの猛烈な非難を浴びる。しかし、この歌を始め『新古今和歌集』に10首が入撰すると、長明は「生死の余執ともなるばかり嬉しく侍るなり」と大変喜んだことが、『無名抄』に記されている。

- 琴や琵琶などの管絃の名手であり、『源家長日記』での後鳥羽院が手習ひという琵琶を所望した逸話のほか、『十訓抄』にも「念仏のひまひまには糸竹のすさみを思ひすてざりけるこそ、すきのほどいとやさしけれ(=経を読む合間にも琴や琵琶を演奏することをやめなかったのは、風流であり優美である)」と書かれている。

- 文体や時代背景から、作者不明の平家物語の著者であるという説がある。

- また、『文机談』には、長明が出家し遁世したきっかけとなったとして伝えられたものに、琵琶の師の亡くなった後に、演奏することを許されていない秘曲『啄木』を演奏したことが知られてしまったためともある。

Remove ads

著作

鴨長明ゆかりの地

代表作『方丈記』の方丈とは、晩年暮らした庵を指す。日野には庵跡とされる地や方丈石がある[6]。また下鴨神社摂社の河合神社には、方丈の庵が復元されている[7]。

また岐阜県恵那市旧岩村町には鴨長明が当地で没したとの伝承がある[8]。岩村駅近くの「伝鴨長明塚」に付された恵那市教育委員会の説明文によると、人前で秘曲を披露したことを咎められて鎌倉を追われた鴨長明が、当地を領した鎌倉幕府御家人の加藤景廉に匿われたという。辞世の句として「思ひきや都を遠く立ち出でて遠山野辺に露消えんとは」と詠んだという。江戸時代の天保年間に岩村藩士が碑を建立した。

系譜

- 六世の祖:鴨惟清

- 五世の祖:鴨惟直

- 高祖父:鴨惟季

- 曾祖父:鴨季長

- 祖父:鴨季継

- 父:鴨長継

- 母:不詳

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads